1. Nat. Rev. Mater.綜述:用于太陽能轉化為化學能的聚合物光催化劑

從太陽能到化學能的轉換以產生高能化學品是尋求可持續能源的最可行的解決方案之一。有機聚合物光催化劑雖然長期以無機半導體為主,但由于其分子上精確的骨架結構,其光電和表面催化性能具有廣闊的分子水平的設計空間。近日,德國馬克斯·普朗克固態研究所Bettina V. Lotsch綜述了用于太陽能轉化為化學能的聚合物光催化劑的研究進展。

本文要點:

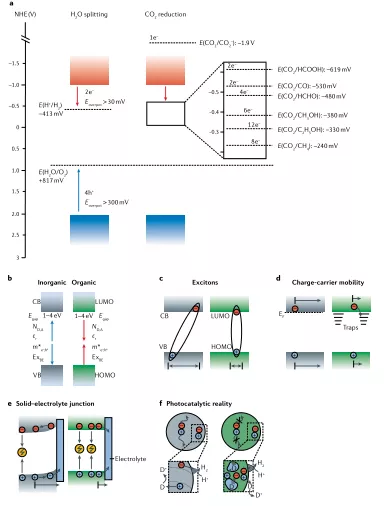

1)作者回顧和重新評估了傳統無機半導體光催化劑固有的概念,以研究控制有機聚合物材料中光催化過程的基本原理。然后總結了不同的聚合物光催化劑,包括氮化碳、共軛聚合物、共價三嗪骨架和共價有機骨架。

2)作者分析了影響聚合物體系中光催化過程的各種材料性質,并總結了基于光物理和物理化學方面的研究,提出了在這一新興的“軟光催化”領域的設計原則和未來潛在的研究方向。

光催化學術QQ群:927909706

Banerjee, T., Podjaski, F., Kr?ger, J. et al. Polymer photocatalysts for solar-to-chemical energy conversion. Nat Rev Mater (2020).

DOI:10.1038/s41578-020-00254-z

https://doi.org/10.1038/s41578-020-00254-z

2. Nature Communications:基于RuNi的高活性,穩定且低成本的無鉑陽極催化劑用于氫氧化物交換膜燃料電池

由于缺乏高性能、低成本的陽極氫氧化反應催化劑,這嚴重制約了高性價比氫氧化物交換膜燃料電池的開發。近日,北京化工大學莊仲濱教授,Yushan Yan,Wei Zhu報道了一種Ru7Ni3/C無鉑催化劑,其在旋轉圓盤電極和膜電極組件的測試中都表現出了優異的氫氧化反應活性。

本文要點:

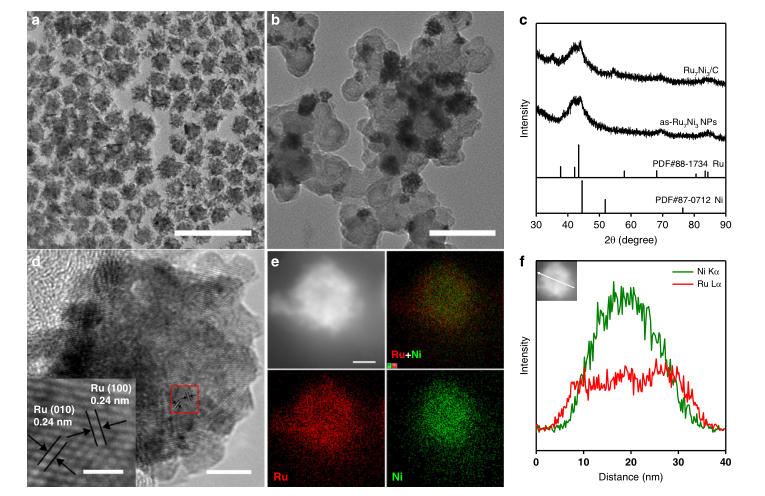

1)研究人員采用簡單的水熱法制備了RuxNiy納米顆粒(NPs)。所得NPs的Ru/Ni比可以通過Ru和Ni金屬源的比例來控制。形貌表征顯示,這些NPs的平均尺寸約為22 nm,并且由約5 nm的較小的NPs組成。研究人員將as-Ru7Ni3 NPs負載在高比表面積碳上,然后在200 ℃的空氣中煅燒得到負載型催化劑Ru7Ni3/C。

2)旋轉圓盤電極實驗測得Ru7Ni3/C催化劑的氫氧化反應質量活性和比活性分別是Pt/C的21倍和25倍,是PtRu/C的3倍和5倍。采用Ru7Ni3/C陽極的氫氧化物交換膜燃料電池在H2/O2中,95 °C時的峰值功率密度可達2.03 W cm?2以及在H2/Air(無CO2)的1.23W cm?2,超過了使用PtRu/C陽極催化劑時的峰值功率密度,且具有良好的耐久性,在100 h以上的電壓損失小于5%。

3)研究發現,Ru與Ni的合金化削弱了Ru的氫鍵結合,表面Ni氧化物的存在增強了水的吸附,使Ru7Ni3/C具有較高的氫氧化反應活性。

通過使用Ru7Ni3/C催化劑,陽極成本可以比目前最先進的PtRu/C降低85%,使其在經濟型氫氧化物交換膜燃料電池中具有良好的應用前景。

電催化學術QQ群:740997841

Xue, Y., Shi, L., Liu, X. et al. A highly-active, stable and low-cost platinum-free anode catalyst based on RuNi for hydroxide exchange membrane fuel cells. Nat Commun 11, 5651 (2020).

DOI: 10.1038/s41467-020-19413-5

https://doi.org/10.1038/s41467-020-19413-5

3. Nature Communications:高效非富勒烯有機太陽能電池中長壽命以及無序電荷轉移態實現的吸熱電荷分離

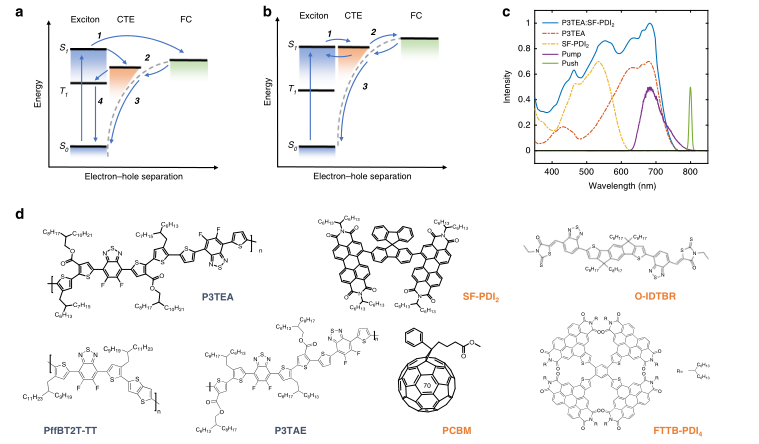

基于非富勒烯受體的有機太陽能電池可以在接近零的供體-受體能量偏移量的情況下表現出很高的電荷產生率,從而驅動電荷分離,克服電子和空穴之間的庫侖相互吸引。近日,香港科技大學Philip C. Y. Chow,顏河教授,英國劍橋大學Akshay Rao,Richard H. Friend報道了一系列光伏損耗小、電荷產生量子產率高的非富勒烯OSC體系的電荷分離動力學。

本文要點:

1)研究人員首先使用雙脈沖(泵浦-探測;PP)瞬態吸收光譜來探測光生激子到CTE和自由電荷的轉換。然后,使用三脈沖(泵浦-推-探測;PPP)瞬態吸收來選擇性地監測限制在供體-受體界面的CTE的數量。

2)研究人員基于這些光學方法的結合,獲得了激發態動力學隨時間和溫度的變化的詳細結果,揭示了在具有小能量偏置的非富勒烯OSC體系中,自由電荷如何有效地與抑制的非輻射復合損耗分離。

光電器件學術QQ群:474948391

Hinrichsen, T.F., Chan, C.C.S., Ma, C. et al. Long-lived and disorder-free charge transfer states enable endothermic charge separation in efficient non-fullerene organic solar cells. Nat Commun 11, 5617 (2020)

DOI:10.1038/s41467-020-19332-5

https://doi.org/10.1038/s41467-020-19332-5

4. Nature Communications:甲胺輔助的毫米級單軸取向鈣鈦礦薄膜生長

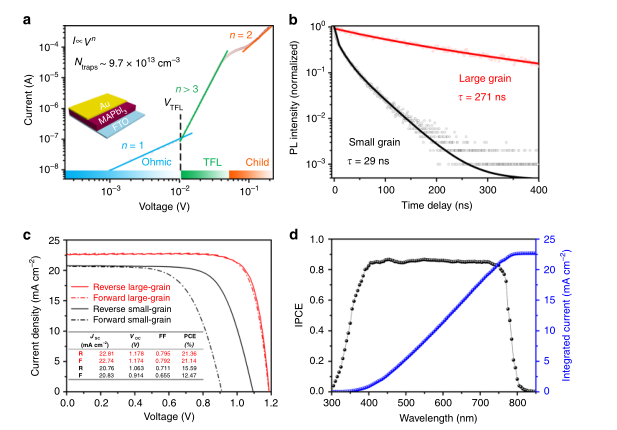

鈣鈦礦型薄膜的顆粒內部和晶界缺陷會導致顯著的非輻射復合能量損失,因此,晶度可控、顆粒粗大的鈣鈦礦型薄膜對于提高鈣鈦礦型太陽能電池的光伏性能和穩定性具有重要意義。近日,中科院化學所宋延林研究員,蔣克健副研究員,天津大學周雪琴副教授采用甲胺(MA0)氣體輔助晶化法制備了甲基碘化鉛(MAPbI3)鈣鈦礦薄膜。

本文要點:

1)在此過程中,研究人員通過控制MA0氣體分子從液體中間相MAPbI3·xMA0中釋放而形成鈣鈦礦型薄膜。所得到的鈣鈦礦薄膜具有(110)單軸取向的毫米級晶粒,低的陷阱密度、長的載流子壽命以及良好的環境穩定性。

2)相應的鈣鈦礦型太陽能電池的功率轉換效率(PCE)達到了21.36%,是MAPbI3基器件中的最高值。

該方法為制備低成本、高效、穩定的鈣鈦礦太陽能電池的高質量鈣鈦礦薄膜提供了重要途徑。

光電器件學術QQ群:474948391

Fan, H., Li, F., Wang, P. et al. Methylamine-assisted growth of uniaxial-oriented perovskite thin films with millimeter-sized grains. Nat Commun 11, 5402 (2020)

DOI:10.1038/s41467-020-19199-6

https://doi.org/10.1038/s41467-020-19199-6

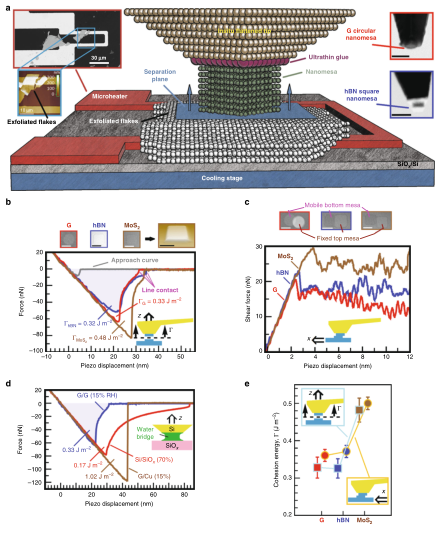

5. Nature Communications:環境空氣中二維材料和范德華異質結界面粘附性的直接測量

界面粘附能是二維層狀材料和范德華異質結構的一個基本性質,由于其固有的超高表面積體積比,使得粘附力在許多與含有2D晶體的器件的制造、集成和性能相關的工藝中非常強。然而,在納米尺度上,新鮮和老化的均質/異質界面的粘附行為的直接定量表征仍然難以捉摸。近日,美國密歇根大學呂煒教授報道了使用原子力顯微鏡技術,通過針尖附著的2D晶體納米顆粒與2D晶體和SiOx襯底的精準相互作用,進行了環境空氣中的精確粘附測量。

本文要點:

1)研究人員量化了不同水平的短程、色散和長程靜電相互作用對空氣污染物和濕度在熱退火時的響應。

2)研究發現,簡單但非常有效的預冷處理可以保護2D晶體襯底免受空氣污染物的侵害,從而提高相似和不同范德華異質結界面的粘附性。

3)實驗和計算相結合的分析揭示了過渡金屬二鹵屬化物和石墨/二氧化硅異質結構中除了被廣泛接受的范德華相互作用之外的獨特的界面行為。

研究人員對2D材料和vdW異質結中弱的層間vdW鍵的精確納米量化不僅為理論計算提供了可靠的依據,而且對現代電子器件中這類有前途的材料的大規模生產和持續發展具有重要的基礎和技術意義。

二維材料學術QQ群:1049353403

Rokni, H., Lu, W. Direct measurements of interfacial adhesion in 2D materials and van der Waals heterostructures in ambient air. Nat Commun 11, 5607 (2020).

DOI:10.1038/s41467-020-19411-7

https://doi.org/10.1038/s41467-020-19411-7

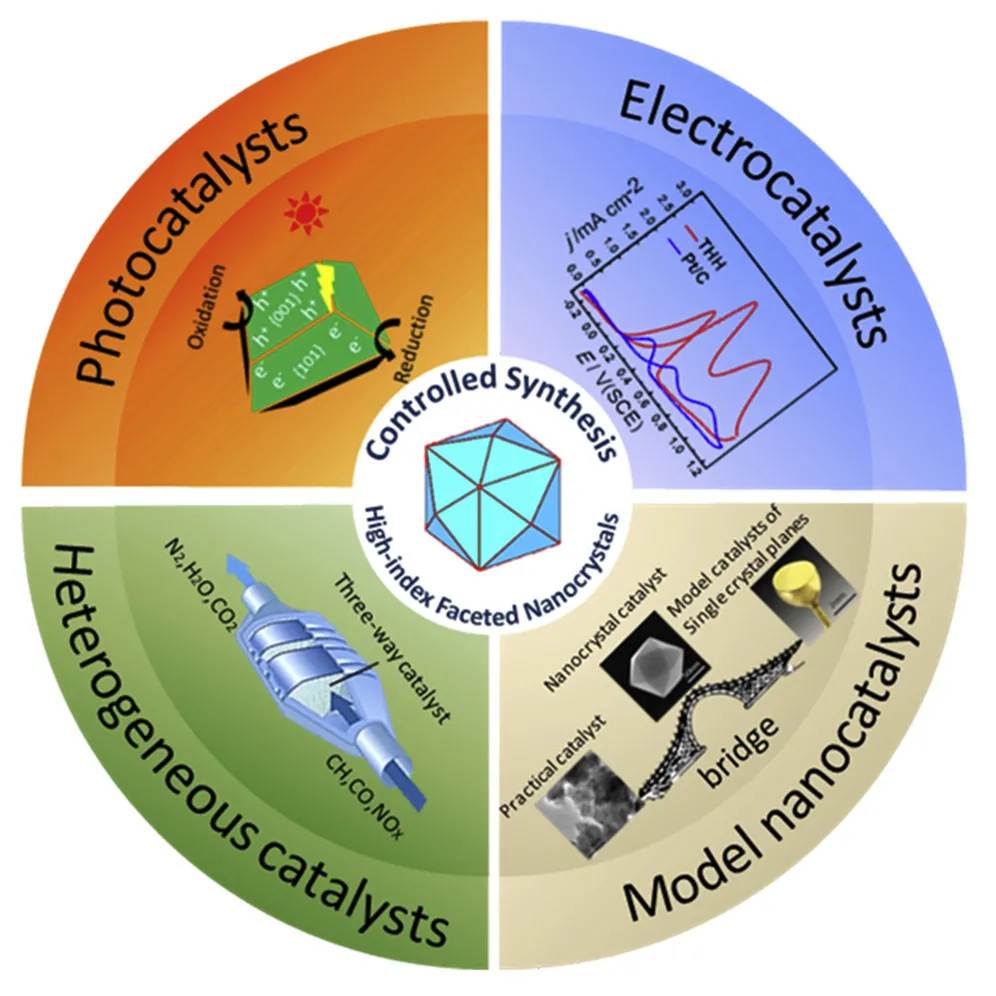

6. Joule:具有高指數面高表面能的金屬和金屬氧化物納米晶高效催化劑

從化工生產、材料轉化再到清潔能源轉化,高效穩定催化劑的開發和應用對現代工業具有重要意義。在過去的十年中,具有高指數面和高表面能的納米晶由于其優異的催化性能,在電催化、光催化和多相催化等領域引起了極大的關注。有鑒于此,廈門大學孫世剛院士,田娜教授,英國拉夫堡大學Wen-Feng Lin從高指數面和高表面能的基本原理、可控合成、相關生長機理以及在催化中的應用等方面綜述了高指數面納米催化劑(包括金屬和金屬氧化物)的最新進展。

本文要點:

1)作者首先闡明了高指數面和高表面能的基本原理。FCC金屬高指數面的最大特點是表面臺階密度高,配位數(CN)低。因此,與緊密堆積的{111}和{100}低指數面相比,其更加開放。而低配位的表面原子具有豐富的懸掛鍵,因此它們可以很容易地與反應物相互作用,成為催化活性中心,從而顯著提高了催化活性。由于低配位表面原子密度高,高指數面通常比低指數面具有更高的表面能。

2)具有高指數面的金屬和金屬氧化物催化劑的可控合成進展包括合成方法和相應的機理的理解。合成方法包括通過吸附控制表面能,動力學控制以及其他綜合策略。此外,HRTEM,STM,AFM可用來表征高指數面。

3)表面結構催化功能是合理設計高性能催化劑的基礎。傳統上,必須通過使用塊狀單晶平面作為模型催化劑,基于此作者總結了一些納米催化劑模型的研究進展。

4)作者總結了基于高指數面催化劑的電催化作用(燃料電池的電催化(小型有機分子的電氧化和氧還原反應),二氧化碳還原反應和氮還原反應),異相催化,光催化作用(水分解以及二氧化碳還原反應)。

5)作者最后指出了高指數面納米催化劑研究中未來所面臨的挑戰和發展方向。

電催化學術QQ群:740997841

Xiao et al., High-Index-Facet- and High-Surface-Energy Nanocrystals of Metals and Metal Oxides as Highly Efficient Catalysts, Joule (2020)

DOI:10.1016/j.joule.2020.10.002

https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.10.002

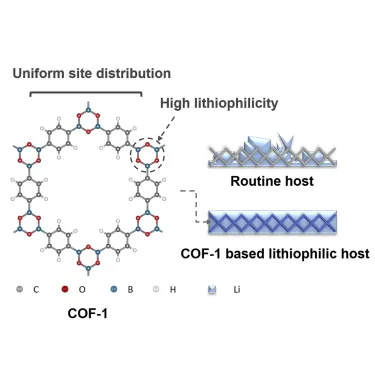

7. Matter:共價有機骨架上構筑精確的親鋰位點用于均勻的鋰沉積

鋰(Li)金屬是構建高能量密度充電電池最有前途的負極材料之一。然而,鋰枝晶生長的不可控,壽命有限以及嚴重的安全隱患等,嚴重阻礙了鋰金屬電池的發展。研究發現,在鋰金屬電池中引入鋰主體可以有效地抑制枝晶生長,而親鋰中心的進一步構建將顯著促進鋰金屬電池穩定循環過程中鋰的均勻沉積。有鑒于此,清華大學張強教授報道了使用了一種含硼氧的共價有機骨架(COF-1)來構建親鋰主體,用于抑制金屬鋰電池中的枝晶生長。

本文要點:

1)以石墨烯(G)為模板劑,采用溶劑熱法合成了G@COF-1。然后用SEM和TEM對G@COF-1的形貌進行了表征。結果顯示,COF-1納米片的平均直徑為30 nm,均勻分布在G基片上,沒有自聚集,確保了硼氧雜多酸的導電性和充分暴露。HAADF-STEM的進一步的表征顯示,與G襯底相比,COF-1納米薄片的對比度更高,其形貌與掃描電子顯微鏡(SEM)和透射電子顯微鏡(TEM)的圖像相似。此外,通過能量色散X射線能譜結合定量的線掃描和圖譜分析進一步確定了COF-1納米薄片的化學成分。

2)研究發現,硼氧雜多酸具有理想的親鋰活性,可以降低鋰成核勢壘,而COF-1的有序骨架結構使親鋰中心分布均勻。因此,基于COF-1的鋰離子電池在半電池和全電池中的常規負極壽命都增加了一倍以上。即G@COF-1電極在240次循環中表現出98%的穩定庫侖效率(CE),而G@COF-1-Li負極在LiFePO4(LFP)和LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2(NCM523)正極中表現出優異的穩定性。

這項工作展示了將先進的骨架材料應用于基本能源相關過程的應用前景。

多孔材料學術QQ群:813094255

Song et al., Covalent Organic Frameworks Construct Precise Lithiophilic Sites for Uniform Lithium Deposition, Matter (2020)

DOI:10.1016/j.matt.2020.10.014

https://doi.org/10.1016/j.matt.2020.10.014

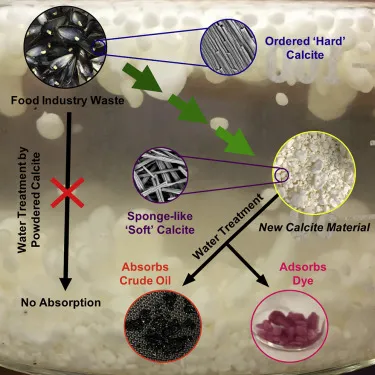

8. Matter:硬到軟:從廢棄貽貝殼中提取的生物吸收海綿狀材料

貽貝殼是可再生碳酸鈣的來源,可以從水產養殖廢水中獲得。廢棄貝殼的有價化減輕了垃圾填埋場的壓力,符合循環經濟的目標。近日,加拿大紐芬蘭紀念大學Francesca M. Kerton報道了在溫和的條件下,以廢貽貝殼為原料制備了一種吸水性軟方解石材料(SC),并對其進行了表征。

本文要點:

1)方解石是SC中唯一存在的多晶型礦物,盡管殼中存在文石。與殼層中高度有序的方解石不同,SC具有類似巢的形態。核磁共振波譜表明,SC是由方解石棱柱重新組裝而成,并可能被來自原始殼層的有機基質“膠”粘合在一起。

2)這種無機海綿SC可以吸附水溶液中1-24 wt%的染料,而染料和SC可以在甲醇中完全解吸回收。也可以吸附海水中的原油,并在十次重復使用中表現出良好的可回收性。

該研究工作展示了如何以可持續的方式修改自然結構,以生產出更有價值的材料。

仿生材料學術QQ群:111658060

Murphy et al., Hard to Soft: Biogenic Absorbent Sponge-like Material from Waste Mussel Shells, Matter (2020)

DOI:10.1016/j.matt.2020.09.022

https://doi.org/10.1016/j.matt.2020.09.022

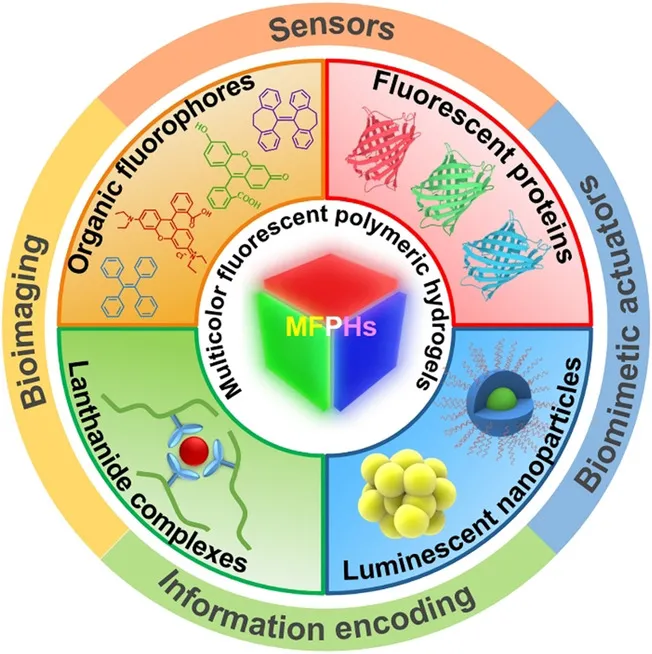

9. Angew: 多色熒光聚合物水凝膠

多色熒光聚合物水凝膠(MFPH)是具有可調發射色的三維交聯親水聚合物網絡。與主要用于干燥固態或溶液的經典熒光材料不同,MFPHs以高度水溶脹的準固體形式存在。因此,它們呈現出固體和溶液的許多有前途的特性,包括類似組織的機械性能、固有的柔軟和濕潤性質、出色的生物相容性以及響應的體積、形狀和熒光色變化。這些有利的特性在許多應用中具有巨大潛力,例如傳感,生物成像,信息編碼,加密,仿生致動器和軟機器人。

本文要點:

1)于此,香港科技大學唐本忠院士、中科院寧波材料研究所陳濤、路偉等人綜述了多色熒光聚合物水凝膠地最新進展,特別著重于多種構造方法和重要的示范應用。還討論了多色熒光聚合物水凝膠的當前挑戰和未來觀點。

仿生材料學術QQ群:111658060

Wei, S., et al. (2020), Multicolor Fluorescent Polymeric Hydrogels. Angew. Chem. Int. Ed..

DOI:10.1002/anie.202007506

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202007506

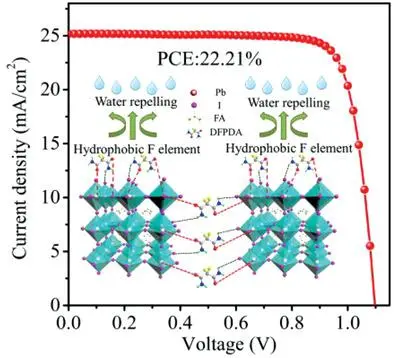

10. AFM: 多功能分子助力穩定鈣鈦礦太陽能電池

鈣鈦礦太陽能電池(PSC)具有高達25.5%的認證效率,然而在其商業化之前,必須解決嚴重的不穩定性問題。在理論計算的幫助下,陜西師范大學的劉生忠和Zhike Liu等人選擇了合適的多功能分子2,2-二氟丙烷二酰胺(DFPDA)來緩解所有不穩定性問題。

本文要點:

1)DFPDA中的羰基與Pb2+形成化學鍵并鈍化配位不足的Pb2+缺陷。因此,降低了鈣鈦礦的結晶速率,并生產了具有更少缺陷的高質量薄膜。氨基不僅與碘化物結合以抑制離子遷移,而且增加了羰基上的電子密度以進一步增強其鈍化效果。

2) 此外,DFPDA中的氟基團既對鈣鈦礦形成了有效的屏障以改善其水分穩定性,又在鈣鈦礦和HTL之間形成了橋梁,以實現有效的電荷傳輸。此外,它們在HTL中顯示出有效的摻雜效果,可改善其載流子遷移率。借助這些基團在DFPDA中的綜合作用,具有DFPDA添加劑的PSC可獲得22.21%的最佳效率,并顯著提高了對水分,熱量和光的穩定性。

光電器件學術QQ群:474948391

Yuan Cai et al. Multifunctional Enhancement for Highly Stable and Efficient Perovskite Solar Cells, Advanced Functional Materials,2020.

DOI: 10.1002/adfm.202005776.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202005776

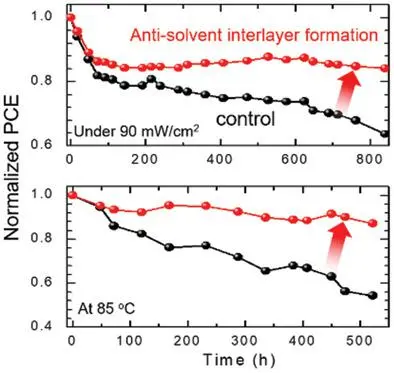

11. AFM: 聚合物界面層,穩定鈣鈦礦太陽能電池

絕大多數高性能鈣鈦礦太陽能電池(PSC)均基于結合了甲基銨(MA)和溴化物(Br)的多陽離子混合陰離子組合物。但是,MA的熱不穩定性和混合鹵化物組成的相偏析趨勢限制了PSC的長期穩定性。但是,無MA和/或無Br成分的研究目前仍很少見,因為它們的性能通常較差。加州大學洛杉磯分校楊陽, 大連理工大學Jiming Bian和成均館大學Jin‐Wook Lee等人提出了一種策略,以實現完全不含銫(Cs),不含MA和不含Br的高效,穩定的PSC。

本文要點:

1)使用反溶劑淬火工藝原位沉積聚合物界面層,以促進相純的FAPbI3鈣鈦礦晶體的生長,并降低了缺陷密度,并有助于光激發電荷的提取。所開發的PSC在此類組合物中表現最佳。此外,PSC在連續暴露于照明和85°C的條件下均顯示出卓越的穩定性。

光電器件學術QQ群:474948391

Minhuan Wang et al. Stable and Efficient Methylammonium‐, Cesium‐, and Bromide‐Free Perovskite Solar Cells by In‐Situ Interlayer Formation, Advanced Functional Materials,2020.

DOI: 10.1002/adfm.202007520

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202007520

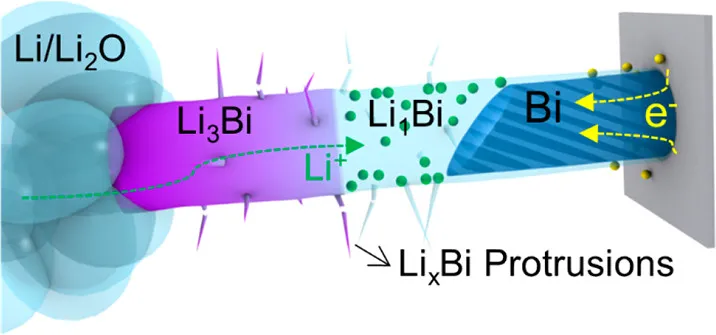

12. ACS Nano:超越體積變化:鉍納米線中各向異性突出的鋰化

通過合金化反應儲能的材料比目前的石墨負極具有更高的能量密度,是二次鋰離子電池(LIB)中很有前途的負極候選材料。迄今為止,這種電極顆粒在鋰化過程中的體積膨脹被認為是循環導致的結構失效的唯一原因。近日,美國阿貢國家實驗室陸俊教授,伊利諾伊大學芝加哥分校Reza Shahbazian-Yassar,Vitaliy Yurkiv報道了使用單晶鉍納米線作為合金化基負極的不同結構失效機制。

本文要點:

1)研究發現,Li?Bi合金化過程經歷了兩步轉變,即Bi?Li1Bi和Li1Bi?Li3Bi。有趣的是,Bi?Li1Bi相變不僅發生在塊體Bi納米線中,而且發生在顆粒表面,表現出其特有的行為。

2)研究人員發現,塊體合金化動力學有利于Bi-(012)促進的各向異性鋰化,并通過密度泛函理論計算對其機理和能量進行了進一步研究。更重要的是,各向異性Li?Bi合金化導致的Li1Bi納米顆粒突起主導了Bi顆粒的表面形貌。

3)研究人員通過兩種不同的控制機制,即Bi/Li1Bi界面位錯輔助的應變弛豫和支持Li1Bi脫鉍生長的Bi的短程遷移,從原子上闡明了Li1Bi突起的生長動力學。基于松散地扎根于主體襯底并且容易剝離并分離到電解液中,這些在電池循環過程中形成的納米級突起被認為是導致這種合金化負極在電極水平上容量衰減的一個重要因素。

電池學術QQ群:924176072

Yifei Yuan, et al, Beyond Volume Variation: Anisotropic and Protrusive Lithiation in Bismuth Nanowire, ACS Nano

DOI: 10.1021/acsnano.0c06597

https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c06597