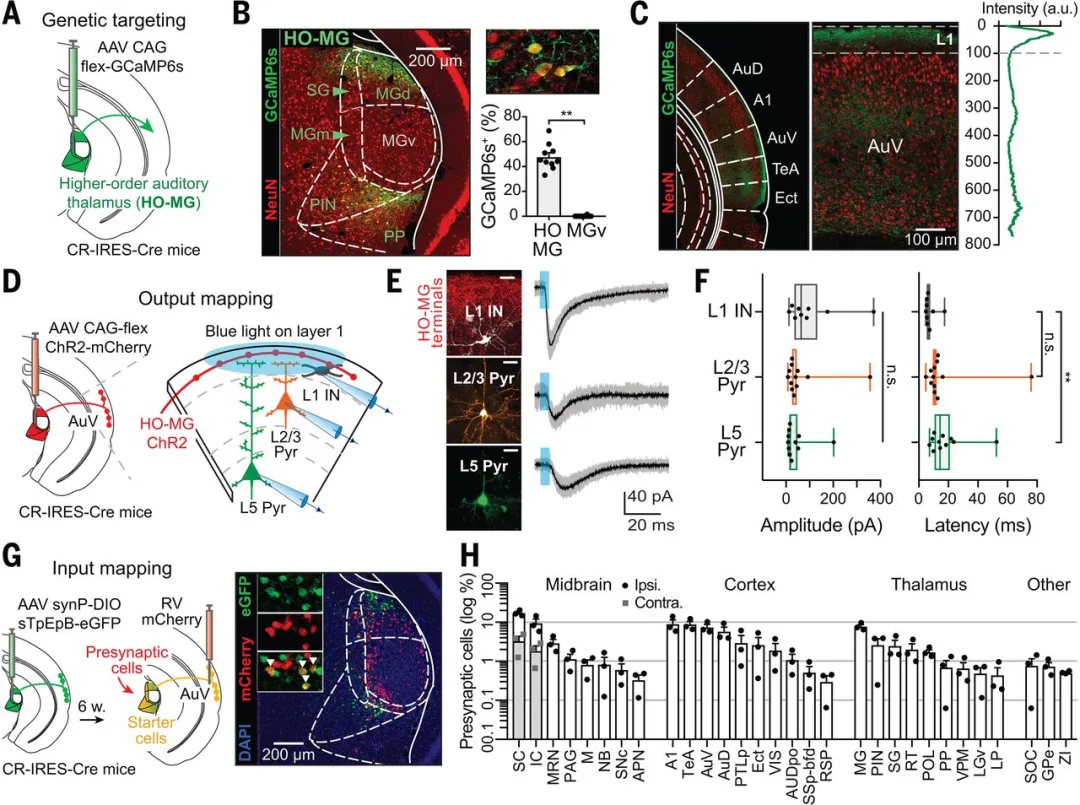

1. Science:一種丘腦皮質自上而下的關聯記憶電路

對世界的精確感知需要將外部感覺信號與內部產生的代表先前獲得的刺激相關性的信息相結合。盡管幾十年來,人們已經進行了大量研究,并闡明了感覺新皮質如何處理物理刺激特征,但關于全腦傳入的記憶相關自上而下信息的編碼仍然知之甚少。近日,德國馬克斯·普朗克腦研究所Johannes J. Letzkus報道了在體內對小鼠聽皮層第一層的丘腦突觸進行了慢性雙光子鈣成像,而第一層是大腦皮層聯系的主要部位。1)結合光遺傳學、病毒追蹤、全細胞記錄和計算模型,研究人員發現高階丘腦是聯想學習所必需的,并且可以傳遞與記憶相關的信號,這些信號與獲得的行為相關性密切相關。反過來,這些信號又受到局部突觸前抑制的嚴密而動態的控制。研究結果不僅將高階丘腦確定為大腦皮層自上而下信息的高度可塑性來源,而且還揭示了第一層的計算靈活性程度遠遠超出了硬連線連接。

生物材料學術QQ群:1067866501M. Belén Pardi, et al, A thalamocortical top-down circuit for associative memory, Science, 2020DOI: 10.1126/science.abc2399http://science.sciencemag.org/content/370/6518/844

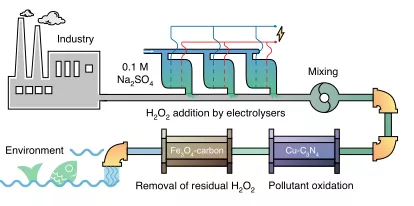

2. Nature Sustain.:單原子催化劑和電解法生產過氧化氫用于有機廢水處理

廢水中有機污染物的存在對人類健康和生態環境系統都構成了巨大風險。高級氧化法(AOPs)是一種從可溶性氧化劑(H2O2、O3和HOCl等)中產生高活性自由基(OH·、Cl·等)的先進水處理技術,用于去除有機污染物,自由基與有機污染物快速、非選擇性地反應,最終將其礦化成無害的小分子(二氧化碳、水等)。盡管AOPs已經有了長足的發展,然而迄今為止,AOPs的應用面臨兩個根本挑戰,即H2O2的有效激活以及可持續生產。有鑒于此,斯坦福大學崔屹教授報道了一個廢水處理系統,成功地解決了關于當前AOPs面臨的兩個挑戰。1)研究人員首先將銅單原子加入到石墨氮化碳(C3N4)中,解決了目前多相費托催化劑面臨的挑戰,并在pH 為7.0下,活化H2O2生成OH·方面表現出了極高的活性。研究人員進一步演示了催化劑在費托過濾器中的固定化,這繞過了催化劑回收的冗余。2)研究人員介紹了一種以空氣、電力和0.1 M Na2SO4電解液生產10gl-1 H2O2的電解裝置的設計,總成本為US$4.66 per m3。該裝置基于i)新型氣體擴散電極(GDE)可以足夠的三相催化界面,ii)在連續流動反應器內運行的三室設計,iii)碳基材料可以催化2e-ORR,iv)陽極電沉積IrO2催化OER;v)電解液的精心選擇。3)費托過濾器和過氧化氫電解槽協同工作,可以提供一種廢水處理系統。此外,研究人員進一步展示了一種Fe3O4-碳過濾器,它可以冷卻殘留的H2O2,并使污水安全排放到環境中。4)通過小規模的試點研究,研究人員展示了整個系統的可行性。

電催化學術QQ群:740997841Xu, J., Zheng, X., Feng, Z. et al. Organic wastewater treatment by a single-atom catalyst and electrolytically produced H2O2. Nat Sustain (2020).DOI:10.1038/s41893-020-00635-whttps://doi.org/10.1038/s41893-020-00635-w

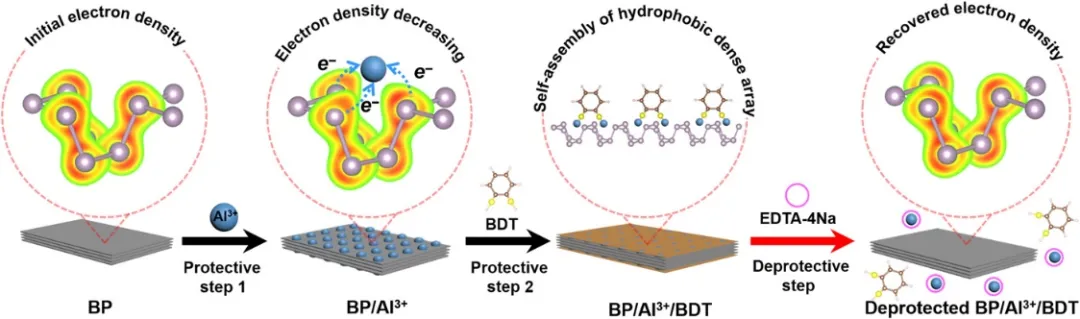

3. Science Advances:通過保護性化學調節黑磷的反應性

無論是實驗室合成還是工業合成,合理調節分子或官能團的反應性在有機化學中都很常見。這一概念可以應用于無機納米材料,特別是二維黑磷(BP)納米片。近日,南洋理工大學趙彥利教授,廈門大學徐俊副教授報道了一種基于保護性化學的策略,用于合理調節BP的反應性。1)研究人員首先將BP與Al3+離子結合,以降低其表面電子密度,從而有效地降低其還原性。然后,疏水的1,2-苯二硫酚(BDT)分子通過Al─S鍵在BP/Al3+表面組裝成致密的陣列,有效地將納米復合材料與氧/水隔絕。這種保護過程提供了一種超穩定的BP配合物物(BP/Al3+/BDT),其在環境條件下甚至可以穩定2個月,而關鍵的物理/化學特性則不會發生改變。2)這種超穩定的BP/Al3+/BDT可以通過螯合劑處理[典型的EDTA-四鈉(EDTA-4Na)]來解除保護。在BP中Al3+與EDTA-4Na之間有較強的結合親和力,這使得Al3+和BDT層能夠從BP表面去除。Al3+和BDT層的去除又恢復了BP的高表面電子密度,從而恢復了其反應性。為了驗證這一策略,研究人員在一項退化研究中使用了去除保護的BP。結果顯示,其表現出了與最初的BP相同的反應性。

Xiao Liu, et al, Regulating the reactivity of black phosphorus via protective chemistry, Sci. Adv. 2020DOI: 10.1126/sciadv.abb4359http://advances.sciencemag.org/content/6/46/eabb4359

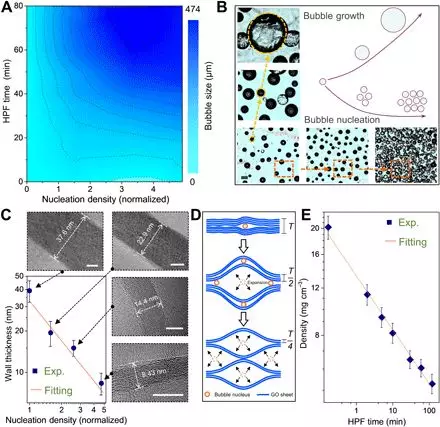

4. Science Advances: 水塑性發泡技術制備石墨烯氣凝膠

由固體直接發泡是制造多孔材料的最有效方法。然而,發泡技術很難用于制備納米顆粒的氣凝膠,因為其固體的可塑性被壓倒性的界面相互作用所否定。有鑒于此,浙江大學的高超教授、劉英軍副研究員、許震研究員等人,發明了一種溶致塑化發泡的方法,將氧化石墨烯固體直接轉化為氣凝膠塊和微陣列。1)揭示了二維氧化石墨烯的溶致塑性,提出了“溶致塑化發泡”的方法,實現了由固態氧化石墨烯膜連續化、大規模發泡制備氣凝膠。水插層可塑化氧化石墨烯固體,使其直接發泡,而不是災難性的破碎。氣泡的形成遵循一般的結晶規則,并允許對細胞壁厚度低至8 nm的納米精度控制。2)通過溶塑發泡制備的石墨烯氣凝膠具有與聚合物泡沫同樣優異的機械穩定性。這事因為溶致塑化與氣泡張力的共同作用極大地消除了氣凝膠中的搭接缺陷,實現了石墨烯的緊密結合。氣泡團簇產生無縫連接的雙曲面結構,并使石墨烯氣凝膠具有超強的機械穩定性。3)開發的超靈敏的石墨烯氣凝膠微陣列觸覺傳感器,結合深度機器學習,實現了材料種類及表面字母的精準識別,正確率達到80%以上,遠超出人手的觸覺靈敏度(人手正確率~30%)。總之,該工作提供了一種快速且高效的制備超輕、機械穩定性石墨烯氣凝膠的溶致塑化發泡方法,為氣凝膠的組裝制備提供了一種新的普適性方案。

碳材料學術QQ群:485429596Kai Pang et al. Hydroplastic foaming of graphene aerogels and artificially intelligent tactile sensors. Science Advances, 2020.DOI: 10.1126/sciadv.abd4045http://doi.org/10.1126/sciadv.abd4045

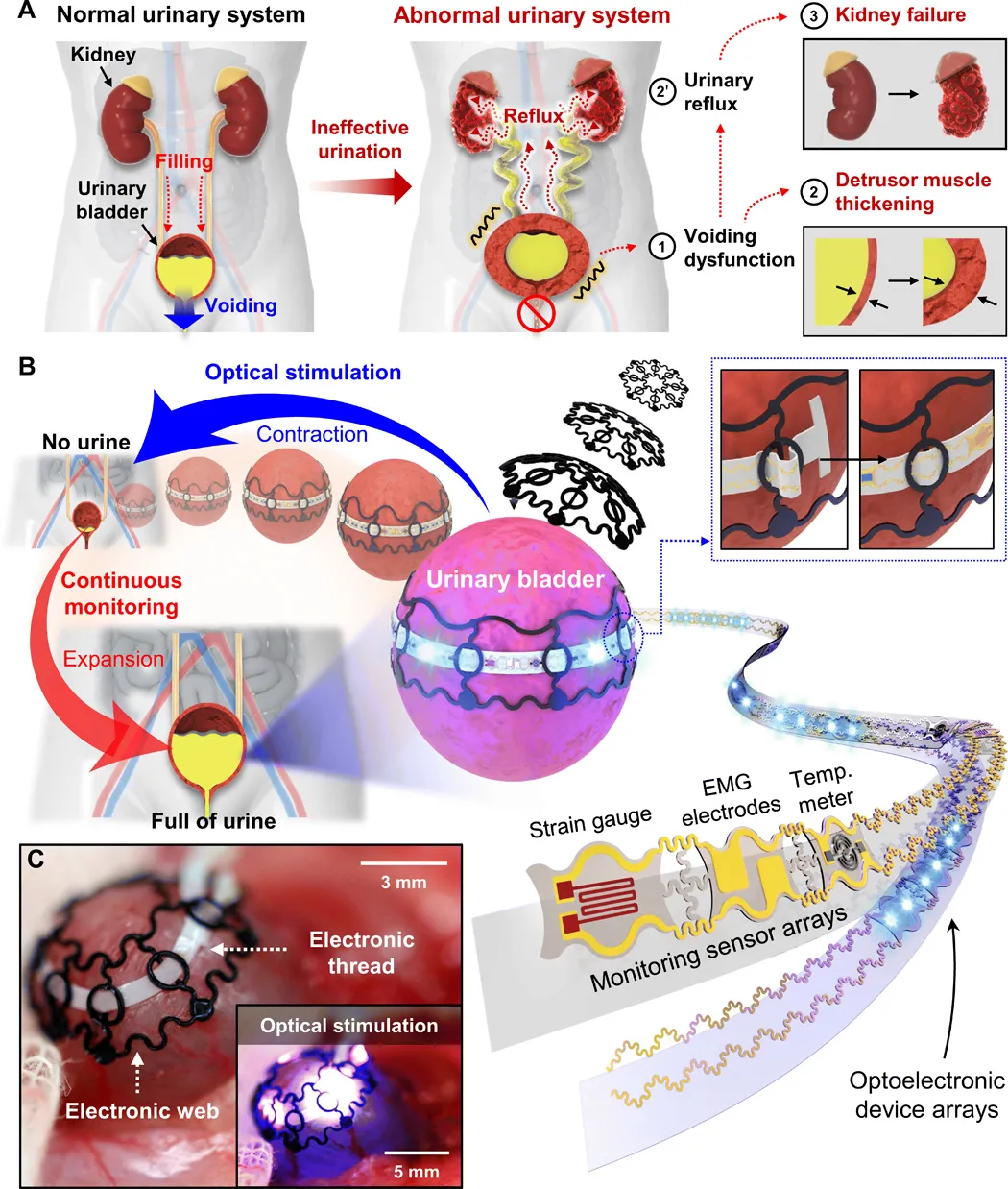

5. Science Advances:可擴展植入式生物電子復合體用于分析和調節膀胱的實時活動

排尿是排出體內廢物的重要生理過程,由泌尿系統(腎臟、輸尿管、膀胱和尿道)管理,負責調節血壓和pH值,調節或維持電解質和代謝物的水平。膀胱是負責排尿的主要器官,作為儲存和釋放尿液的容器,通過周期性、周期性的擴張和收縮運動,這些運動由彈性膀胱壁中的逼尿肌機械控制。特別是,逼尿肌活動不足(DUA)或膀胱活動不足(UAB)指的是由于收縮強度降低而導致的膀胱排尿時間延長或不完全排尿的癥狀,這通常見于各種神經源性和肌源性疾病,人們目前對其確切的起源和發生機制的了解還不夠充分。有鑒于此,韓國高麗大學Suk-Won Hwang,韓國成均館大學Eunkyoung Park,Kyu-Sung Lee報道了一個集成的可擴展的電子和光電復合體,其行為像一個單一的物體,具有彈性的,時間動態的膀胱,體積變化高達~300%。1)通過理論模型驗證的電子器件的系統配置可以在不使用膠水或縫合線的情況下保形、無縫地集成到膀胱上,從而能夠利用各種電子元件對膀胱進行精確的監測,以實現實時狀態和高效的光遺傳操作,以便在所需的時間排尿。2)研究人員在使用糖尿病DUA模型的活體實驗上證實了高保真電子器件在與膀胱和其他彈性器官相關的臨床試驗中實際應用的可行性。

仿生材料學術QQ群:111658060Tae-Min Jang, et al, Expandable and implantable bioelectronic complex for analyzing and regulating real-time activity of the urinary bladder, Sci. Adv. 2020DOI: 10.1126/sciadv.abc9675http://advances.sciencemag.org/content/6/46/eabc9675

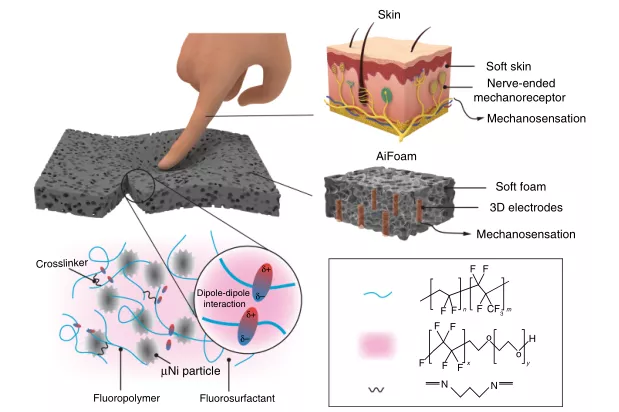

6. Nature Communications:人工神經自愈泡沫用于合成壓阻傳感器皮膚

人體皮膚是一種自我修復的機械感覺系統,其通過三維神經有效地檢測各種機械接觸力。近日,新加坡國立大學Benjamin C. K. Tee報道了一種使用三維(3D)金屬絲電極作為“神經”的新結構,該電極嵌入了低模量但具有彈性的自愈泡沫中,該泡沫被稱為仿生人工神經泡沫(AiFoam)。1)該泡沫材料是通過一步自發泡工藝合成。與其他泡沫型傳感器相比,所合成的自愈式泡沫材料具有600 kPa的低模數,并且具有相對彈性,可以為接觸力傳感提供恢復力。傳感材料中的3D電極使AiFoam對法向力和剪切力都很敏感。2)通過調節近滲流時泡沫中導電金屬顆粒的濃度,其可以在壓阻式和壓電式兩種傳感模式下作為壓阻傳感器工作,而不需要封裝層。3)AiFoam還可以作為電容模式下的接近傳感器,在新興的增強現實和機器人皮膚應用中實現更智能的人機交互。

柔性可穿戴器件學術QQ群:1032109706Guo, H., Tan, Y.J., Chen, G. et al. Artificially innervated self-healing foams as synthetic piezo-impedance sensor skins. Nat Commun 11, 5747 (2020).DOI:10.1038/s41467-020-19531-0https://doi.org/10.1038/s41467-020-19531-0

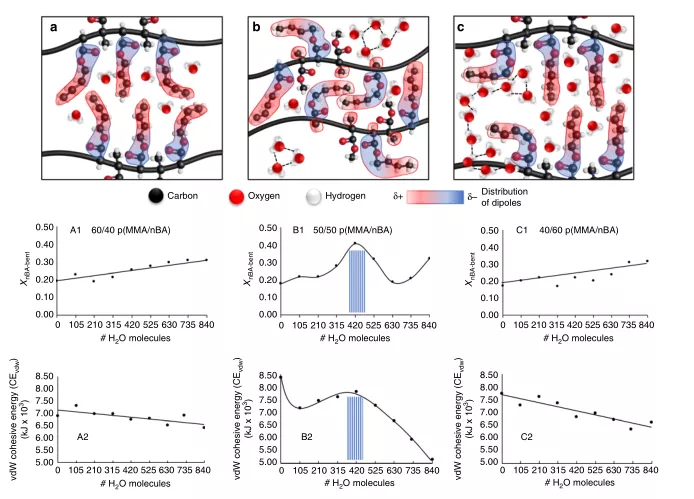

7. Nature Communications:水促進疏水共聚物的自愈

先前的研究表明,共聚物組成可以顯著影響自愈合性能。這是通過增強范德華力(vdW)來實現,vdW有助于在相對較窄的共聚物組成范圍內的自愈合。近日,美國克萊姆森大學Marek W. Urban報道了受限水分子可加速交替/隨機疏水丙烯酸酯共聚物的自愈。1)在這些條件下,相互競爭的vdW相互作用不允許H2O-二酯氫鍵,從而迫使nBA側基適應L型構象,與沒有水的“鍵鎖”關聯相比,產生更強的偶極-偶極相互作用,從而縮短了鏈間距離。在可控承壓水存在的情況下,vdW力對機械損傷的擾動在能量上是不利的,導致疏水共聚物的自愈效率提高了3倍。這一概念有望適用于其他自修復機制,包括可逆共價鍵、超分子化學或具有相分離形態的聚合物。

Davydovich, D., Urban, M.W. Water accelerated self-healing of hydrophobic copolymers. Nat Commun 11, 5743 (2020)DOI:10.1038/s41467-020-19405-5https://doi.org/10.1038/s41467-020-19405-5

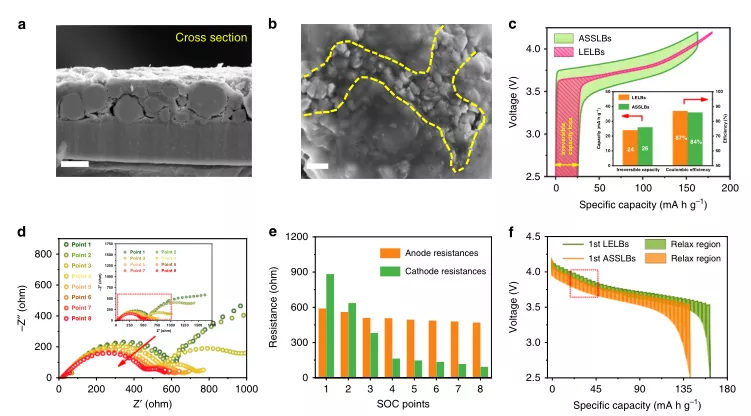

8. Nature Communications:固態電池多晶正極中界面效應和鋰離子局部輸運

固態電池中普遍存在界面問題,其微觀結構的復雜性和化學成分的異質性共同決定了局部界面化學。傳統觀點認為,界面上的“點對點”離子擴散決定了離子輸運動力學。近日,哈工大王家鈞教授報道了固體-固體離子傳輸動力學不僅受物理界面接觸的影響,而且與多晶粒子內部的局部環境密切相關。1)盡管初始的界面接觸是離散的,但由于化學勢的作用,固態電池仍可能表現出均勻的鋰離子傳輸,以實現離子-電子平衡。然而,一旦二次粒子內部的局部環境在循環過程中被破壞,就會觸發電荷分布從均勻到非均勻,并導致容量的快速衰減。研究工作強調了多晶顆粒內部局部環境對固態電池電化學反應的重要性,并對界面傳輸的潛在機制提供了重要的見解。

電池學術QQ群:924176072Shuaifeng Lou, et al, Insights into interfacial effect and local lithium-ion transport in polycrystalline cathodes of solid-state batteries, Nat Commun, 2020DOI: 10.1038/s41467-020-19528-9https://doi.org/10.1038/s41467-020-19528-9

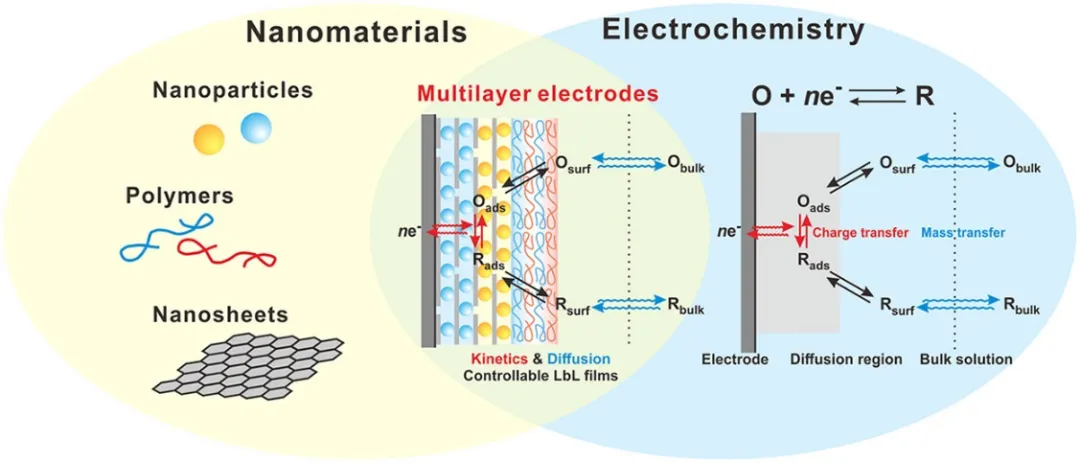

9. Acc. Chem. Res.綜述:多層電極的電化學:從基礎到能源應用

對環境的日益關注增加了對清潔能源的需求,并且已經開發出各種技術來利用可再生能源。隨著高效的能量轉換和存儲系統的發展,對電極電化學的基礎研究至關重要,大多數這些系統的功能都依賴于發生在電極表面的界面電化學反應。在這種情況下,基于有效的電極設計策略來研究特定的電化學原理和電極表面上的界面反應機理具有重要意義。與其他電極制造方法相比,逐層(LbL)組裝是一種簡單,廉價且用途廣泛的過程,用于由多種材料生產高度有序的多層薄膜電極。基于LbL組裝對電極的組成和結構的納米級控制,與通過其他制造方法制造的電極相比,LbL組裝的多層電極表現出獨特的電化學性能。LbL組件可以從多種電活性成分生成獨特的納米結構,以研究電極內的詳細電化學機理,從而可以研究電極內與內部結構有關的電化學性質。在過去的10年中,隨著電化學LbL研究的不斷發展,Byeong-Su Kim研究團隊對通過LbL組件制造的多層電極的基本電化學性能進行了開創性研究,以用于各種能源應用。有鑒于此,韓國延世大學Byeong-Su Kim 通過結合材料工程和電化學的新見解,闡明了LbL組裝的多層薄膜電極的基本原理和應用。1)與其他電極制造方法相比,由于納米級結構可控的LbL組件具有多功能性,因此可以通過將薄層電極的厚度從2D超薄膜增加到3D厚度來實現從表面限制工藝到擴散控制工藝的轉變多孔膜。另外,只需更改層順序的順序即可簡單地實現精確控制的內部架構,從而驗證了在傳質控制下3D多層電極中擴散的效果。2)在電催化反應由多個步驟組成的情況下,重要的是考慮步驟的順序以實現高催化性能。反應的第一步在電解質附近的外層上發生是有利的,這導致在內層發生的向第二步的傳質增強。另外,通過調制界面偶極子和離子滲透性,控制LbL薄膜的內部電荷密度會顯著影響整體性能。3)盡管仍然需要對LbL電極進行特定的動力學分析來確定影響電化學參數的因素,例如電荷轉移控制下的動電流和速率常數,但LbL方法將成為一種有吸引力的電化學平臺,可通過量身定制的方法研究基礎電化學多種雜化納米復合材料的設計和制造功能以及未來的能源應用。

電催化學術QQ群:740997841

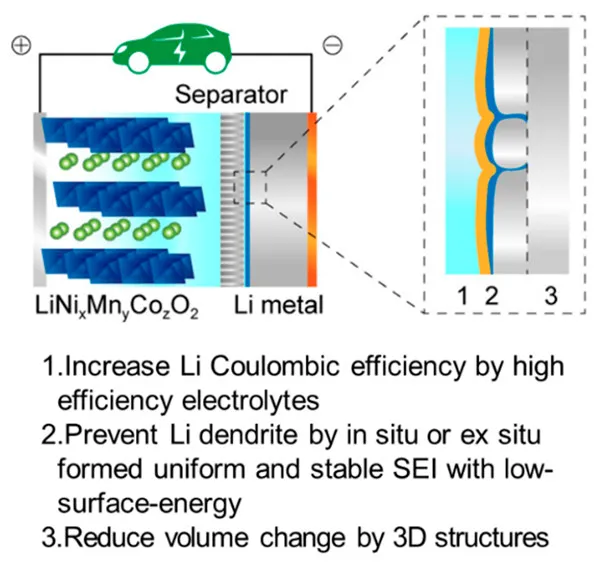

Minsu Gu, Byeong-Su Kim, Electrochemistry of Multilayer Electrodes: From the Basics to Energy Applications, Acc. Chem. Res., 2020DOI: 10.1021/acs.accounts.0c00524https://dx.doi.org/10.1021/acs.accounts.0c0052410. Chem. Rev.綜述:具有非水電解質的鋰金屬負極基于鋰金屬負極(LMA)的高能可充電鋰(Li)金屬電池(LMBs)最早于1970年代開發,但由于與LMA有關的安全性和低效率問題,其實際應用受到了嚴重阻礙。最近,由于LMA基可充電LMBs可以實現更高的能量密度,因此在全世界范圍內,人們進行了大量將其用于替代石墨基鋰離子電池的研究。有鑒于此,美國西北太平洋國家實驗室張繼光教授重點綜述了基于非水電解質穩定LMA的最新研究進展,并揭示了這種改善的穩定性背后的基本機理。1)作者首先分析了鋰與非水電解質之間的相互作用以及SEI層的形成/演化。2)作者回顧了各種評估LMA穩定性(精確測量Li CE),抑制枝晶生長并實現LMA長期,高效運行的策略,尤其是在實際條件下運行時。這些策略包括使用新型電解質,例如超濃縮電解質,局部高濃度電解質和高度氟化的電解質,可以形成具有高界面能和自愈能力的固體電解質相的表面涂層,開發“無負極”鋰電池可最大程度地減少LMA與電解質之間的相互作用,以及使LMA在實際條件下運行的方法等。這些策略的組合最終將實現LMBs的大規模應用,而LMBs通常被稱為能量存儲技術的“圣杯”。3)作者最后指出了LMA應用面臨的新挑戰和未來發展方向。

電池學術QQ群:924176072Ji-Guang Zhang, et al, Lithium Metal Anodes with Nonaqueous Electrolytes, Chem. Rev., 2020DOI: 10.1021/acs.chemrev.0c00275https://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrev.0c00275

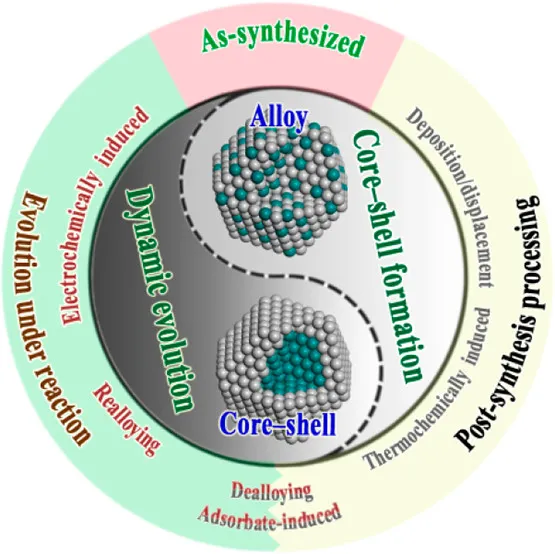

11. Acc. Chem. Res.綜述:多金屬納米材料的動態核殼和合金結構及其催化協同作用

包含貴金屬(NM)和非貴金屬3d-過渡金屬(3d-TMs)的多金屬納米材料由于納米結構中NMs和3d-TM的協同結合而表現出獨特的催化性能。對這種協同作用的研究在很大程度上取決于對納米材料中NM和3d-TMs原子級結構細節的理解。這引起了催化科學領域的大量關注,特別是關于核殼和合金納米結構。然而很少有人關注到的具有根本意義的問題是多金屬納米材料中原子的核殼和合金結構排列如何在反應條件下動態變化,包括反應溫度,表面吸附物,化學環境,施加的電化學勢等。而在反應條件下,核殼/合金結構的動態演變在多金屬納米催化劑的催化性能中起著至關重要的作用。近日,美國紐約州立大學賓漢姆頓分校鐘傳建教授,Zhi-Peng Wu重點總結了幾種不同類型的組成可調合金和核殼納米材料的動態結構特征,包括相分離,元素富集,動態演化和結構上不同的核殼結構。1)除了概述通過種子介導的生長,熱化學煅燒,吸附物誘導的演化,化學脫合金,電位不足沉積/電位移等過程形成的核-殼/合金結構外,作者還重點闡明了解動態核殼/合金結構在化學或催化反應條件下,已成為催化和電催化研究前沿的重點。2)利用先進技術的應用,尤其是原位/操作數同步加速器高能X射線衍射和成對分布函數分析,為人們了解NM/3d-TMs納米催化劑在電催化或燃料電池運行條件下的動態演化過程提供了重要的見識。作者重點總結了與各種3d-TMs合金化的基于Pt或Pd的納米顆粒和納米線,重點是它們在反應條件下的結構演變。盡管動力學過程很復雜,但是在催化反應條件下深入了解核殼和合金結構演變的能力對于推進多金屬納米催化劑的設計至關重要。該綜述對核心?殼體和合金結構動力學的基本了解,到納米結構催化劑/電催化劑的各種應用,特別是在能源和環境可持續性方面都具有重要的指導意義。

納米催化學術QQ群:256363607Zhi-Peng Wu, et al, Dynamic Core?Shell and Alloy Structures of Multimetallic Nanomaterials and Their Catalytic Synergies, Acc. Chem. Res., 2020DOI: 10.1021/acs.accounts.0c00564https://dx.doi.org/10.1021/acs.accounts.0c00564

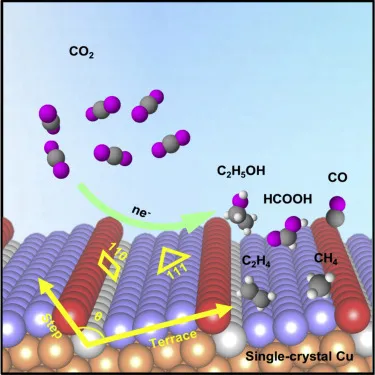

12. Chem: Cu在電化學CO2還原中的產品特異性活性位點結構

在Cu上電化學還原CO2(CO2R)可以生成多種有價值的燃料,但在高選擇性燃料生產的電合成途徑的改進方面仍存在挑戰。從機理上講,理解Cu上的CO2R,尤其是確定對應于產物的特定活性位點至關重要。有鑒于此,復旦大學張黎明研究員、北京大學劉開輝研究員、國立臺灣大學陳浩銘教授、南洋理工大學李述周等人,制備了大尺寸單晶銅箔作為CO2R的電催化劑,并確定了CO2R的電壓選擇性和表面選擇性。1)合理設計并制作了9種具有不同表面取向的大面積單晶銅箔作為電催化劑。2)應用Operando掠入射X射線衍射(GIXRD)和電子背散射衍射(EBSD)跟蹤Cu的表面重構,并將結構演化與產物選擇性的變化聯系起來。3)提取了3種不同的結構描述符,包括晶面、原子配位數和臺階角,揭示了CO2R的內在結構-功能關系,并唯一地識別了CO2R的特定產品生成位點。總之,該工作指導了Cu基CO2R電催化劑的合理設計,更重要的是,建立了一個理解催化過程中結構-功能關系的范式。

電催化學術QQ群:740997841Chenyuan Zhu et al. Product-Specific Active Site Motifs of Cu for Electrochemical CO2 Reduction. Chem, 2020.DOI: 10.1016/j.chempr.2020.10.018https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.10.018