走了那么遠

我們去尋找一盞燈

你說

它在一個小站上

注視著周圍的荒草

讓列車靜靜馳過

帶走溫和的記憶

節選自 顧城

《走了那么遠 我們去尋找一盞燈》

自從費曼在20世紀80年代提出分子機器的雛形以來,科學家一直致力于納米尺度下構造機器。

2016年,諾貝爾化學獎授予Jean-Pierre Sauvage,Sir J. Fraser Stoddart和Bernard L. Feringa,以表彰他們在分子機器的設計和合成領域的貢獻。

2016年以來,科學家越來越關注將分子機器嵌入到更復雜的系統中,希望使目標分子在更長的距離上定向移動。

然而,在原子尺度上的運動往往遵循隨機過程,分子運動的空間控制通常是有限的。那么,如何誘導分子發生位移?位移的長度和準確度如何控制?這些問題一直困擾著科學家,夜不能寐。

走了那么遠

我們去尋找一盞燈

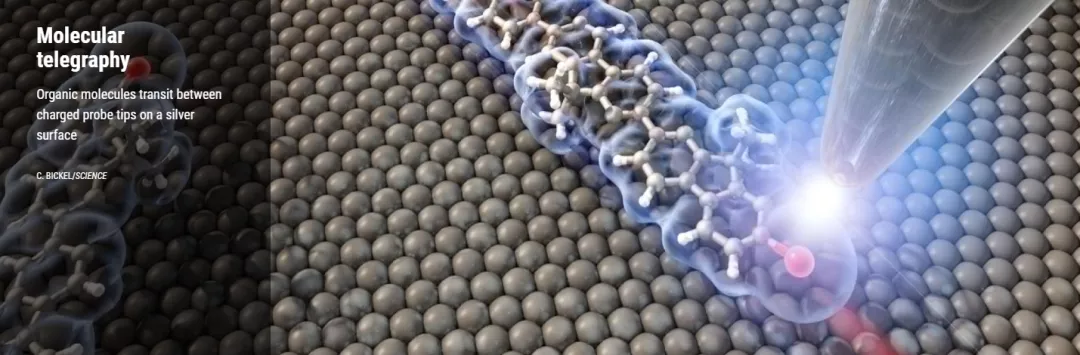

利用STM針尖可以沿表面加速分子,并且通過旋轉分子可以獲得分子優先擴散的方向,這個技術早已有之,但還沒有達到這種遠距離精度和高水平的運動控制。

這是因為,如果把分子看做一列列車廂,密集排列的金屬基底就像一節節鐵軌,為了在單分子水平上描述這種運動,必須在特定的起點和終點位置探測目標分子。這就需要把分子帶到想要的軌道上,并在局部誘導目標分子沿該軌道運動。

為了解決這些問題,奧地利格拉茨大學Leonhard Grill團隊利用掃描隧道顯微鏡(STM),實現了單個分子在金屬表面的長距離移動,將帶有端基溴的三氟二烯分子(DBTF)在Ag (111)表面以極高的空間精度(0.1 ?)移動了150 nm的距離。

創新無止境

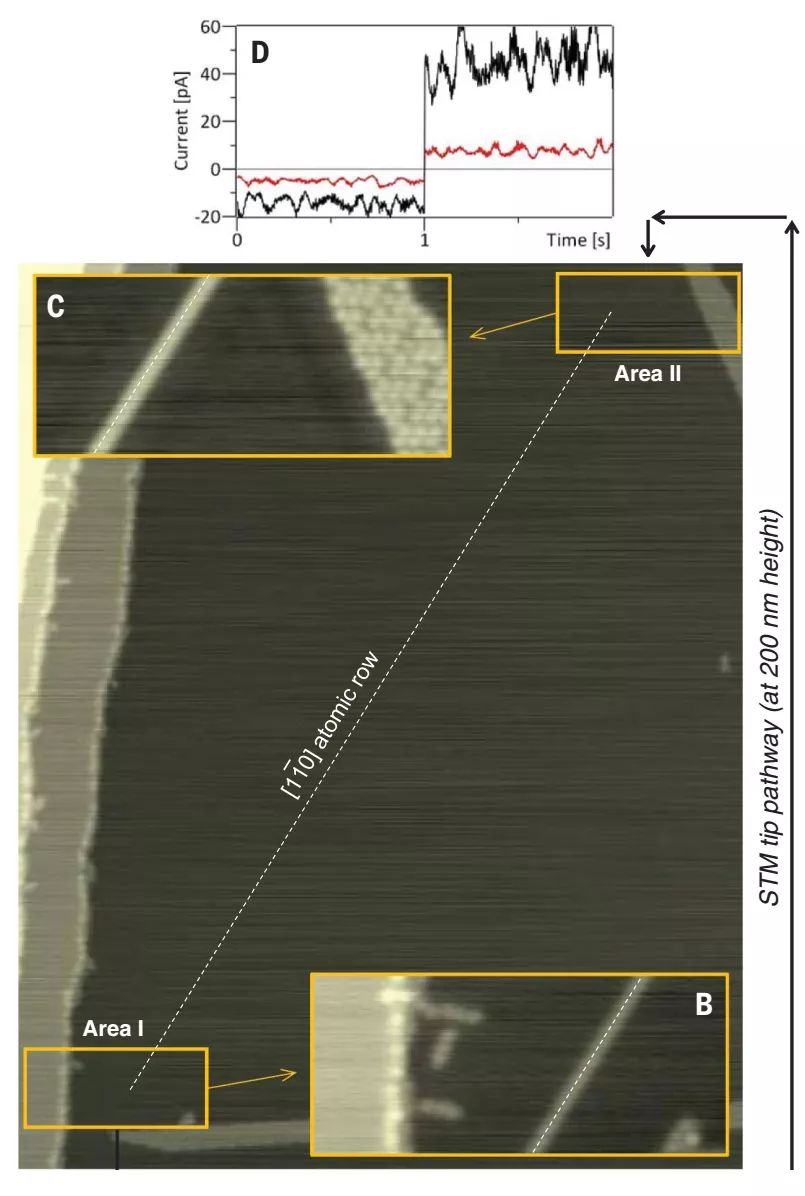

這項研究的奇妙之一,就在于成功應用了雙針尖的STM探針來誘導分子位移,構建了一個近乎理想的發射-接收裝置,可用于精準觀測目標分子的移動。

1)每個針尖在分子運動的起點和終點處都設置了一個單獨的探針和操縱裝置。

2)每個尖端都可以單獨生成局部區域(local fields)。

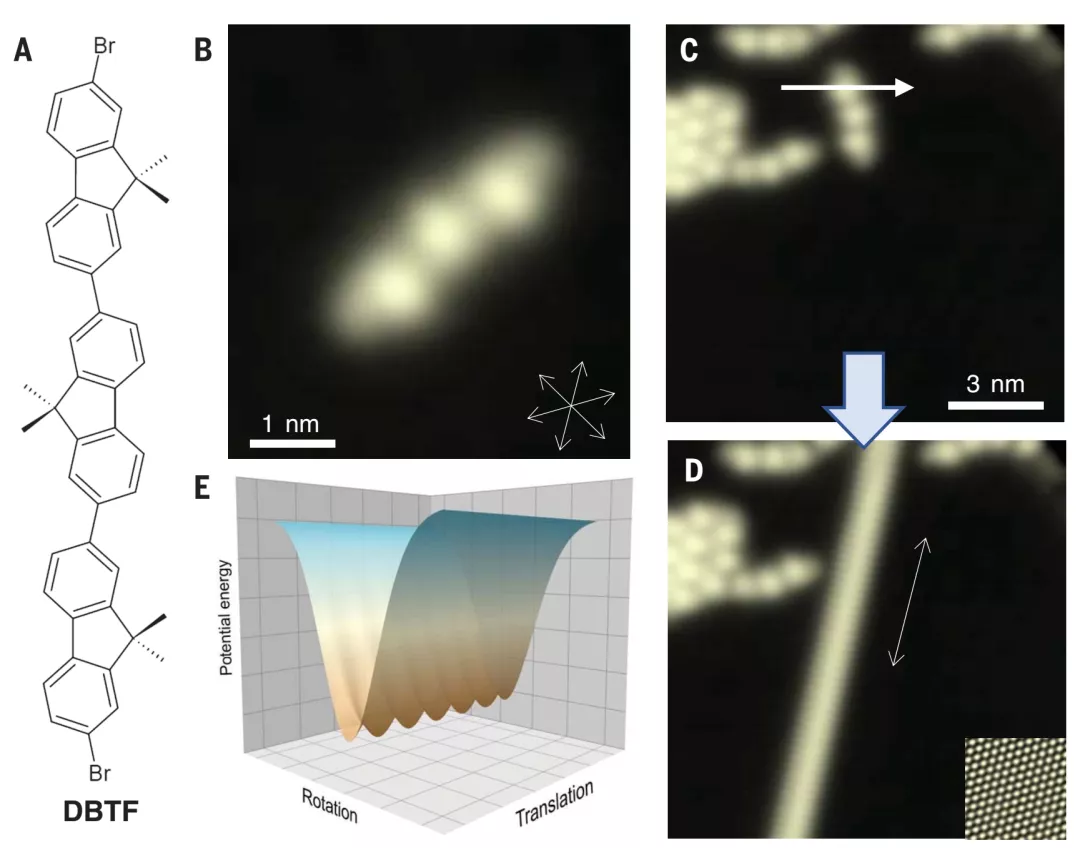

圖1. DBTF分子在Ag(111)面上移動

奇妙之二,在于選擇了DBTF分子和Ag(111)面這對璧人。

DBTF分子與銀表面的特定相互作用,使得實驗非常順利。該線性分子由三個芳香族芴單元組成,由可旋轉的柔性鍵連接,在金屬表面上不與特定的吸附位點緊密結合。側邊甲基提高了分子與金屬間的距離,同時用長軸引導分子沿著緊密排列的軌道前進。

然而,要使分子在軌道上安全地運行,只能通過附加的末端溴取代基來實現,這將進一步增加支撐原子之間的相互作用。此外,分子表面系統具有指向表面外的永久偶極矩,可進一步誘導橫向運動。

作者在Ag(111)表面和掃描隧道顯微鏡(STM)針尖之間施加電場,發現DBTF分子可以很容易地在Ag載體上移動。研究表明,電場可以通過斥力和引力從遠處(150 nm)誘導粒子運動。

圖2. STM操作下的單分子位移

奇妙之二,在于所有的分子最初在低溫下都在鎖定的、靜態的取向上吸附。

只有通過STM操作旋轉后,分子才會吸附到軌道上并移動,它們在長軸上達到一種低側向擴散屏障的狀態。可以推測,使分子在移動方向上吸附的首要原因,是因為難以耗散多余的吸附能量。此外,沿長軸的旋轉柔性和內部振動,對分子遷移率的作用是值得研究的一個方面。

路阻且長

這項研究證明,沿著特定軌道移動分子的可能性是存在的。然而,向分子機器時代邁進需要在更復雜的系統中實現,還存在諸多挑戰,譬如:

1)類似的軌道-分子系統必須在功能化的基底上實現。

2)需要建立從納米“貨車”到目標“貨物”的可逆轉連接路徑以及適當的移交程序。

3)能夠由分子機器操作的可定位或可替代的加速機制還有待探索。

分子機器可以產生所需的局部場,或者引發化學反應,通過能量釋放來控制目標運輸,使之達到不同的自由度。人們甚至可以設想利用光來激發反應,或者在等離激元納米反應器中創建光整流場來提供反應物。

我們堅信,分子機器的時代,就要來臨!

參考文獻:

1. Donato Civita et al. Control of long-distance motion of single molecules on a surface. Science 2020, 370, 957-960.

https://science.sciencemag.org/content/370/6519/957

2. Friedrich Esch et al. The molecular wagon that stays on track. Science 2020, 370, 912.

https://science.sciencemag.org/content/370/6519/912