1. Nature Materials:自組裝的富組氨酸肽仿氧化酶納米材料

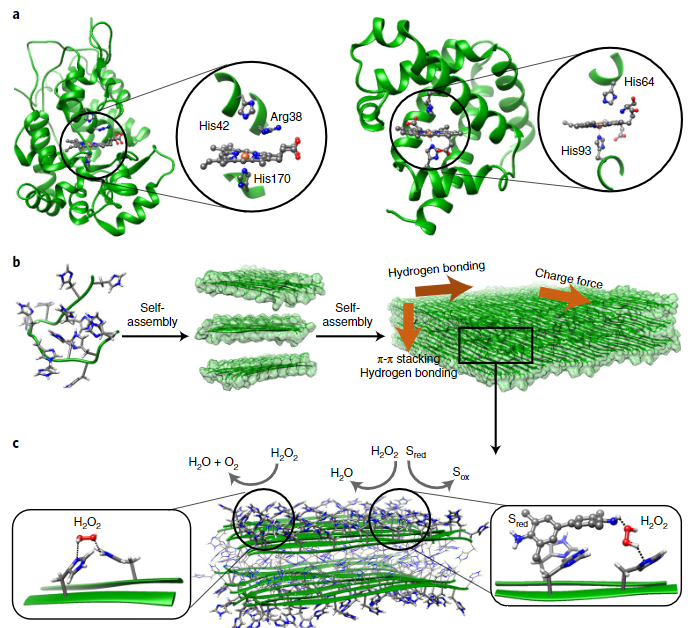

天然氧化酶主要依靠輔因子(Cofactor)和排列整齊的氨基酸殘基來催化電子轉移反應,但在外界誘導的蛋白質去折疊作用下,其活性無法恢復。然而,在沒有輔因子的情況下,活性位點的殘基是否能催化類似的反應仍然是未知的。鑒于此,國家納米中心丁寶全、王會聯合北京化工大學王振剛等人描述了一系列自組裝的、富含組氨酸的肽,與二肽一樣短,具有類似于血紅素依賴性過氧化物酶的催化功能。1)肽鏈的組氨酸殘基形成周期性陣列,通過形成反應性三元復合中間體,可以有效催化H2O2還原反應。2)表現出最高活性的超分子催化劑可以在10個加熱/冷卻或酸化/中和處理的循環中在無活性和活性狀態之間切換,而沒有活性損失,這表明活性殘基的可逆組裝/分解。綜上所述,這些發現可能有助于先進的仿生催化材料的設計,并為原始的無輔因子的酶提供模型;在生命起源前的復雜環境里,無輔因子的多肽組裝結構經過多次失活和活化將仍然可能發揮催化功能。

納米催化學術QQ群:256363607Liu, Q., et al. Cofactor-free oxidase-mimetic nanomaterials from self-assembled histidine-rich peptides. Nat. Mater. (2020).https://doi.org/10.1038/s41563-020-00856-6

2. Nature Catalysis:用于質子交換膜燃料電池的單原子Co–N–C催化劑的性能增強和降解機理分析

開發無鉑族金屬、高活性、高耐久性的質子交換膜燃料電池氧還原催化劑是一個巨大的挑戰。近日,美國太平洋西北國家實驗室Yuyan Shao,華盛頓大學(圣路易斯)Vijay Ramani,紐約州立大學布法羅分校武剛教授報道了一種原子分散的Co和N共摻雜碳(Co-N-C)催化劑,它通過引入并保持高含量的CoNx原子中心來提高在酸性環境中的ORR活性。活性與類似合成的Fe-N-C催化劑相當,但其耐久性提高了四倍。1)研究人員通過溶液合成的方法將配體螯合的CoNx基團固定在ZIF-8的微孔中,從而提高單一Co位的密度,這與以往通過Co-Zn離子交換將Co摻雜到ZIF-8中的方法不同。充分利用了ZIF-8獨特的碳氫網絡,在單個Co原子之間起到了保護性屏障的作用,這降低了其流動性,避免了Co的團聚。通過高溫熱解,ZIF-8微孔中的CoNx部分直接轉化為CoNx中心。2)廣泛的物理表征表明,Co原子分散的密度很高,CoNx的結構在本質上是類似于卟啉的CoN4C12。3)在旋轉環盤電極實驗中,該催化劑比可逆氫電極具有0.82 V的半波電勢(E1/2)和0.022 mg cm?2負載量,在0.9 ViR-free (內阻補償電壓)下的電流密度為0.022 A cm?2,在1.0 bar H2/O2燃料電池測試中的峰值功率密度為0.64 W cm?2,這是目前所報道的非鐵M-N-C陰極最高的燃料電池活性。4)研究發現,Co-N-C催化劑比用相同方法合成的Fe-N-C催化劑更耐用,這是由于Co離子在Fenton反應中的活性較低(從而降低了自由基形成速率和自由基對催化劑的攻擊),并顯著增強了Co-N-C的抗脫金屬能力。此外,研究人員觀察到,環境中氧氣的存在顯著增加了Fe–N–C的脫金屬,這與理論模擬結果一致。

電催化學術QQ群:740997841Xie, X., He, C., Li, B. et al. Performance enhancement and degradation mechanism identification of a single-atom Co–N–C catalyst for proton exchange membrane fuel cells. Nat Catal (2020).DOI:10.1038/s41929-020-00546-1https://doi.org/10.1038/s41929-020-00546-1

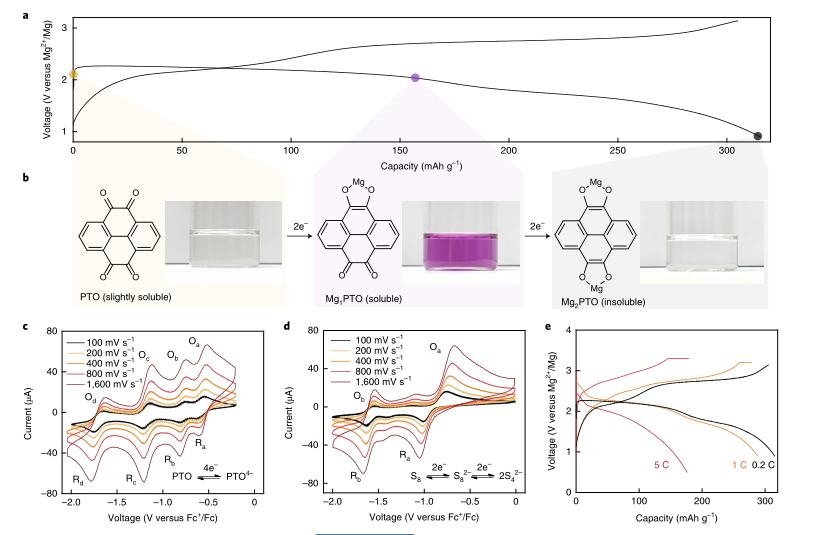

3. Nature Energy:非均相烯醇化氧化還原化學與弱配位電解質助力高功率鎂電池

長期以來,鎂電池一直被認為是鋰離子電池潛在的低成本、高能量和安全的替代品。然而,鎂離子與電解液和正極材料相互作用強烈,導致離子解離和擴散緩慢,從而導致低功率輸出。近日,美國休斯敦大學姚彥,豐田北美研究所Rana Mohtadi報道了一種策略,通過雙管齊下的方法克服離子解離和固態擴散的挑戰,同時只存儲Mg2+(而不是其配合物形式):一方面,通過利用避免鍵斷裂/重新形成的異相烯醇化氧化還原化學來實現快速的正極氧化還原動力學;另一方面,通過在醚類混合溶劑中使用由弱配位陰離子組成的電解質,改善電極表面的整體離子遷移率和Mg2+的脫溶。1)通過利用有機正極材料pyr-4,5,9,10-四酮(PTO)與改性的MMC電解質溶液偶合在獨特的醚混合物中而具有高溶解度的改性MMC電解質溶液相結合,結果顯示,這兩種材料都表現出了優異的性能。相對于Mg2+/Mg,在2.1 V電壓下記錄的PTO比容量為315 mAh g-1,以及使用改性的MMC電解質可實現面容量為3 mAh cm-2的高電流(20 mA cm-2)無枝晶鎂電鍍。2)基于這種策略,研究人員最終成功開發了一款高功率鎂電池原型,它具有高達20 A g?1的充放電功率,提供30.4kW kg?1的比功率,比目前最先進的鎂電池(0.45 kW kg?1)高出近兩個數量級。

電池學術QQ群:924176072Dong, H., Tutusaus, O., Liang, Y. et al. High-power Mg batteries enabled by heterogeneous enolization redox chemistry and weakly coordinating electrolytes. Nat Energy (2020).DOI:10.1038/s41560-020-00734-0https://doi.org/10.1038/s41560-020-00734-0

4. Nature Communications:加快離子在納米孔中的傳輸

電解質填充的亞納米孔展現出令人興奮的物理特性,并在科學技術中發揮著越來越重要的作用。例如,在超級電容器中,超細孔可提供出色的電容特性。然而,離子在進入和離開這些孔時會遇到阻礙,這減慢了其充電和放電過程。在較早的研究工作中,研究人員展示了一個簡單的模型,即緩慢的電壓掃描比狹窄的電壓階躍更快地為超細孔充電。緩慢施加的電壓可以避免離子堵塞和共離子捕獲,然而當施加的電壓變化太快時就會出現這個問題。近日,德國馬克斯·普朗克智能系統研究所Svyatoslav Kondrat,萊布尼茨新材料研究所Volker Presser進一步對上述研究發現進行了實驗驗證。1)研究人員在理論計算的指導下,發展了一種非線性電壓掃描,并通過分子動力學模擬證明,它可以比相應的優化線性掃描更快地給納米孔充電。對于放電,通過模擬和實驗發現,如果我們反轉施加的電勢,然后將其掃到零,孔失去電荷的速度要比短路放電時快得多,而短路放電超過了它們的內阻。該研究工作為在不影響電容特性的情況下極大地加速亞納米氣孔的充放電提供了機會,提高了其在儲能、電容去離子和電化學集熱方面的應用潛力。

Breitsprecher, K., Janssen, M., Srimuk, P. et al. How to speed up ion transport in nanopores. Nat Commun 11, 6085 (2020)DOI:10.1038/s41467-020-19903-6https://doi.org/10.1038/s41467-020-19903-6

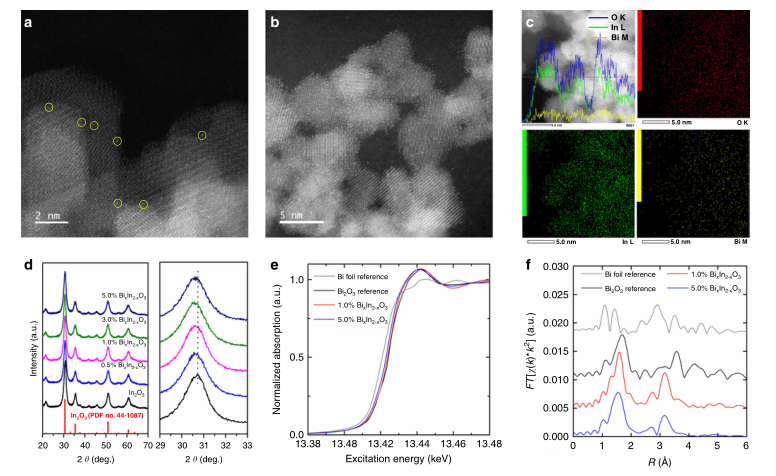

5. Nature Communications:氧化銦表面受阻Lewis對的鉍原子修飾用于促進多相CO2光催化加氫

富含缺陷的金屬氧化物上的表面受阻Lewis對(SFLP)為活化H2和CO2分子提供了催化中心,使高效的氣相CO2光催化成為可能。而金屬氧化物的晶格工程為調節SFLP的反應性提供了一種有用的策略。有鑒于此,加拿大多倫多大學Geoffrey A. Ozin,曲阜師范大學Tingjiang Yan,Na Li報道了利用一步溶劑熱法實現了Bi3+對In2O3中In3+的原子精確同象取代,得到了具有寬帶UV-Vis吸收的BixIn2-xO3材料。1)In2O3晶格中單位Bi原子的引入提供了強大的Lewis酸堿Bi3+-O2-對來增強CO2的吸附和活化,從而使反應速率比原始的In2O3和其他基于銦的催化劑有明顯的提高。Bi 6s2孤子對產生中間禁帶能態,增加了對太陽光子的捕獲,有利于光生載流子的產生和分離。2)值得注意的是,單位Bi3+取代的BixIn2-xO3是一種高效穩定的光催化劑,其CO產率比純In2O3高出三個數量級,對光催化CO2制甲醇有優異的活性。除了提高催化活性,單位Bi原子取代In2O3的綠色化代表了CO2光催化劑工程的一種新途徑。

光催化學術QQ群:927909706Yan, T., Li, N., Wang, L. et al. Bismuth atom tailoring of indium oxide surface frustrated Lewis pairs boosts heterogeneous CO2 photocatalytic hydrogenation. Nat Commun 11, 6095 (2020).DOI:10.1038/s41467-020-19997-yhttps://doi.org/10.1038/s41467-020-19997-y

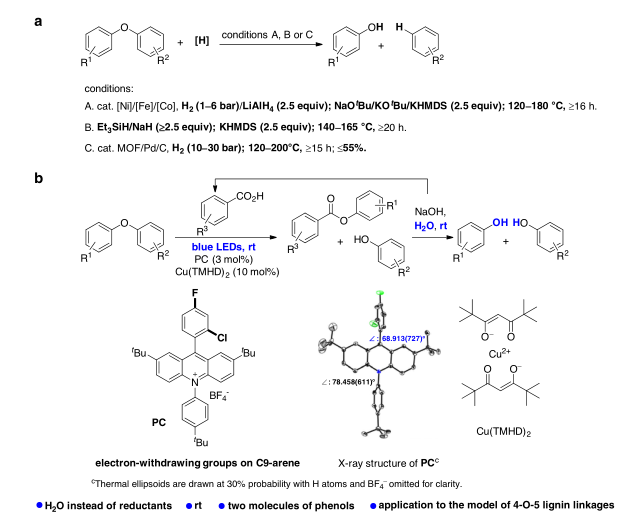

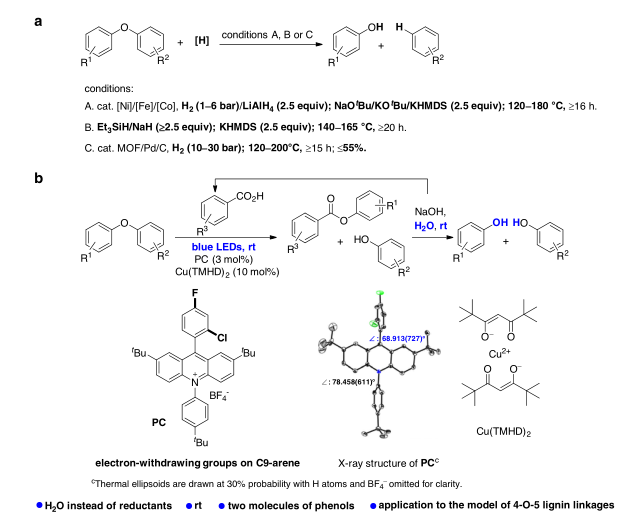

6. Nature Communications:室溫下利用吖啶光催化劑促進可見光光氧化還原催化二芳基醚的C-O鍵斷裂

木質素中C-O鍵的裂解可以為精細化學品提供可再生的芳基資源。然而,這些C-O鍵的高鍵能,特別是4-O-5型二芳基醚的C-O鍵(314 kJ/mol)使得裂解非常具有挑戰性。近日,西安交通大學李洋研究員報道了通過芳基羧酸的酸解反應和隨后的一鍋法水解,成功實現可見光光氧化還原催化的二芳基醚的C–O鍵裂解。同時用于酸解的芳基羧酸可以回收。1)酸解反應成功的關鍵是將以吖啶鹽光催化劑為催化劑的可見光催化與以Cu(TMHD)2為催化劑的Lewis酸催化相結合。2)機理研究表明,催化循環是通過生成的芳基羧基對二苯醚的富電子芳環進行罕見的選擇性親電攻擊而發生。這種變換適用于克級反應和4-O-5木素鍵的模型。

光催化學術QQ群:927909706Tan, FF., He, XY., Tian, WF. et al. Visible-light photoredox-catalyzed C–O bond cleavage of diaryl ethers by acridinium photocatalysts at room temperature. Nat Commun 11, 6126 (2020)DOI:10.1038/s41467-020-19944-xhttps://doi.org/10.1038/s41467-020-19944-x

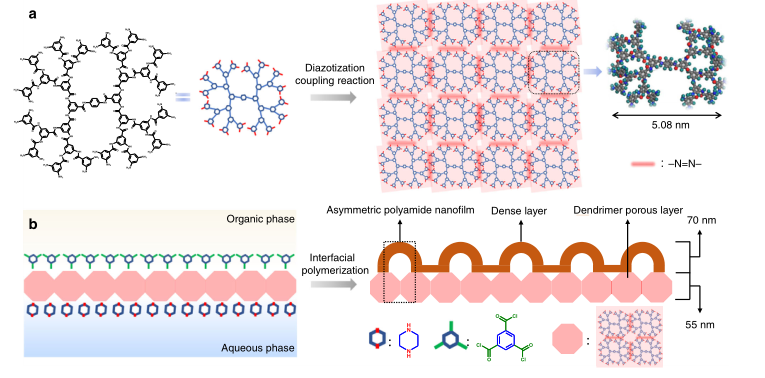

7. Nature Communications:用于水凈化的具有高度有序納米空隙的不對稱聚酰胺納米膜

具有特定結構和形態對于用于凈水的高滲透和選擇性聚酰胺膜至關重要。近日,深圳大學牛青山教授,河南師范大學Bingbing Yuan報道了一種具有雙層結構的不對稱聚酰胺納米膜,其中下層是球形的聚酰胺樹枝狀多孔層,上層是具有高度有序納米孔洞結構的聚酰胺致密層。1)研究人員通過重氮化-偶聯反應在聚砜(PSF)載體表面原位組裝樹枝狀多孔層,然后通過界面聚合(IP)在其上形成高度有序的中空納米帶結構的不對稱聚酰胺納米膜。通過調節球形樹枝狀大分子多孔層的數量和極化時間,可以控制聚酰胺納米膜中的納米條形態。2)實驗結果顯示,不對稱聚酰胺膜的水通量為傳統單層聚酰胺膜的3.7?4.3倍,二價鹽截留率提高到99%以上,超過了現有各種結構聚酰胺膜滲透選擇性的上限。研究工作有望用于指導高滲透和選擇性反滲透(RO)、有機溶劑納濾(OSNF)和滲透汽化(PV)膜的制備。

膜材料學術QQ群:463211614Yuan, B., Zhao, S., Hu, P. et al. Asymmetric polyamide nanofilms with highly ordered nanovoids for water purification. Nat Commun 11, 6102 (2020)DOI:10.1038/s41467-020-19809-3https://doi.org/10.1038/s41467-020-19809-3

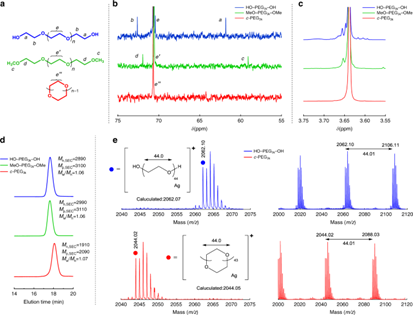

8. Nature Communications: 環狀聚乙二醇的吸附增強金納米粒子的分散穩定性

隨著納米技術的不斷進步和發展,金屬納米顆粒在工業和生物醫學領域的應用越來越受到人們的關注,而選擇合適的聚合物對其進行表面改性是穩定展示其特性的關鍵。有鑒于此,北海道大學的Takuya Yamamoto教授等利用具有化學均勻性的環狀聚乙二醇作為表面改性劑,經過物理吸附成功增強了Au納米顆粒的分散穩定性,極大地拓展了Au納米團簇的表面功能化和應用的范圍。1)利用具有化學均勻性的環狀聚乙二醇作為表面改性劑,經過簡單的物理吸附成功增強了Au納米顆粒的分散穩定性,。2)令人驚訝的是,環狀聚乙二醇保護的AuNPs比巰基聚乙二醇保護的AuNPs具有更好的分散穩定性。而且,DLS、ζ電位和FT-IR測試的結果均證實環狀聚乙二醇具有較強的親和力。3)環狀聚乙二醇保護的AuNPs在小鼠體內表現出延長血液循環和促進腫瘤積聚的作用。

生物醫藥學術QQ群:1033214008Wang, Y., Quinsaat, J.E.Q., Ono, T. et al. Enhanced dispersion stability of gold nanoparticles by the physisorption of cyclic poly(ethylene glycol). Nat Commun 11, 6089 (2020).DOI: 10.1038/s41467-020-19947-8https://doi.org/10.1038/s41467-020-19947-8

9. Matter:用于下一代電催化劑的具有可極化反作用力場的人工智能和QM/MM

為了開發新一代的電催化劑,有必要對實際的納米粒子和催化劑進行全顯式溶劑量子力學(QM)的精確計算。近日,美國加州理工學院William A. Goddard III報道了RexPoN嵌入式QM(ReQM)計算框架,以便在混合QM/MM模擬中對顯式溶劑進行精確而計算成本低的描述。1)ReQM使用基于QM的RexPoN可極化力場(FF)來包含精確的遠程非鍵合(NB)和靜電相互作用,包括溶劑的動態極化,同時預測電極-電解質界面(EEI)處的復雜反應。由于用RexPoN精確地描述了整個系統的NB(vdW和靜電)相互作用, QM/MM方法避免了QM和MM區域之間顯式耦合項所產生的偽影。2)研究人員通過計算CORR與C2H4的反應中間體的動態振動頻率并與完全溶劑QM計算結果進行比較,確認了ReQM的準確性。此外,研究人員結合ML和ReQM計算精確地預測了完全溶劑化的不規則和無序Au表面的CO吸附和HOCO生成能。進而確定了納米顆粒和脫合金表面的最活躍位置,對提高CO2RR期間的催化劑性能起到了作用。在未來的研究中,完全顯式溶劑的ReQM模擬有望用來全面揭示這些活性中心的反應機理。ReQM與ML的結合,為設計用于清潔能源轉換的新型高性能電催化劑提供了一種實用的方法。

電催化學術QQ群:740997841Naserifar et al., Artificial Intelligence and QM/MM with a Polarizable Reactive Force Field for Next-Generation Electrocatalysts, Matter (2020)DOI:10.1016/j.matt.2020.11.010https://doi.org/10.1016/j.matt.2020.11.010

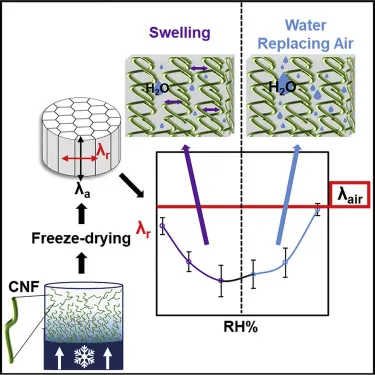

10. Matter:濕度相關的熱邊界電導控制超絕緣納米纖維泡沫塑料的熱傳遞

基于纖維素納米材料(CNM)的泡沫和氣凝膠的導熱系數大大低于空氣的值,在節能綠色建筑中作為超級隔熱材料引起了人們的極大興趣。然而,關于吸濕性CNM基材料的導熱系數與水分之間的關系目前還不是很清楚,此外,納米纖維泡沫中聲子散射的重要性還沒有得到研究。近日,瑞典斯德哥爾摩大學Lennart Bergstr?m報道了采用熱導率測量和分子模擬相結合的方法,量化了相對濕度(RH)對具有高度取向的不同直徑納米纖維的冰模化CNF泡沫塑料的各向異性傳熱和熱邊界電導的影響。結果表明,在超隔熱覆冰納米纖維素泡沫塑料中,纖維較薄時,其垂直于定向納米纖維的導熱系數較低,且與相對濕度(RH)密切相關,在RH為35%時,導熱系數最低(14 mW m-1 K-1)。1)吸濕性納米纖維素泡沫的導熱系數與RH的關系顯示出濕度引起的聲子散射和水置換空氣的控制。水分引起的膨脹和纖維間分離距離的增加會導致熱邊界導熱系數降低6倍,超過高RH吸水率增加的導熱系數。而聲子散射的增強,使得由較細的原纖維制成的泡沫具有較低的導熱系數。闡明如何通過吸收和釋放水分來調節生物基納米原纖維泡沫的熱傳遞,可以為在包裝和建筑應用中設計吸濕性超絕熱納米材料的新穎方法提供依據。

一維材料學術QQ群:463352826Apostolopoulou-Kalkavoura et al., Humidity-Dependent Thermal Boundary Conductance Controls Heat Trans-port of Super-Insulating Nanofibrillar Foams, Matter (2020)DOI:10.1016/j.matt.2020.11.007https://doi.org/10.1016/j.matt.2020.11.007

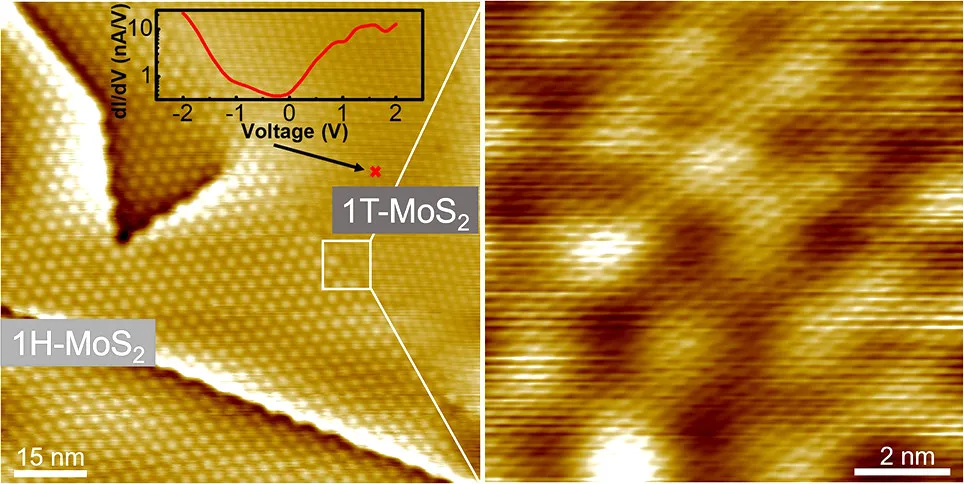

11. ACS Nano:Au單層MoS2中共格1H?1T異質結的形成

半導體和金屬的異質結是現代電子的基本構件。不同材料之間的共格異質結可以通過化學上不同元素的組成、摻雜或異質外延來實現。近日,美國德州農工大學James D. Batteas報道了用機械剝離的方法在Au(111)表面形成化學均一的單層1H?1T -MoS2異質結,這些異質結的形成是晶格應變和電荷轉移共同作用的結果,具有明顯的半導化(1H相)和金屬化(1T相)特征。1)所采用的剝離方法沒有出現許多剝離方法中常見的帶狀殘留物,并且在Au表面生成了毫米(mm)尺寸的單層MoS2。2)研究人員利用拉曼光譜、X射線光電子能譜(XPS)、原子力顯微鏡(AFM)、掃描隧道顯微鏡(STM)和掃描隧道譜(STS)研究了Au襯底上MoS2單分子膜的結構和電子性質。3)研究人員觀察到了MoS2中存在的氣泡,這些氣泡是在沉積過程中被周圍的吸附物捕獲在單層之下而形成。研究工作為制備具有潛在應用前景的二維異質結提供了基礎。

二維材料學術QQ群:1049353403Fanglue Wu, et al, Formation of Coherent 1H?1T Heterostructures in Single-Layer MoS2 on Au(111), ACS Nano, 2020DOI: 10.1021/acsnano.0c06014https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c06014

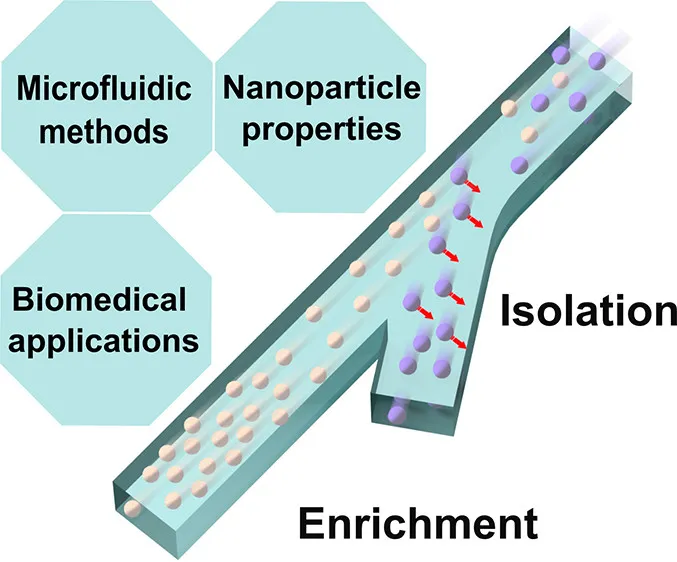

12. ACS Nano綜述:微流體分離和富集納米顆粒

在過去的幾十年里,納米顆粒的應用越來越廣泛,從高效率的電子產品到靶向藥物輸送。近年來,微流控技術由于其精密度、通用性和可擴展性,已成為分離和豐富具有統一性質(如大小、形狀、電荷)的納米顆粒群體的重要工具。然而,由于可用的微流控技術眾多,因此確定最合適的方法來分離或富集有用的納米顆粒具有一定的挑戰性。近日,美國杜克大學Tony Jun Huang,哥倫比亞大學 Kam W. Leong,西弗吉尼亞大學Peng Li,愛荷華大學Yuliang Xie基于微流體的基本機理(包括聲流體,介電泳,過濾,確定性側向位移,慣性微流體,光流體,電泳和基于親和力的方法)對納米顆粒分離和富集的微流體方法進行了綜述。作者總結了每種方法的原理,應用,優點和局限性。此外,作者還提供了大量方法的比較,對未來發展和商業化的展望,以及在化學、生物和醫學方面的下一代應用。

Yuliang Xie, et al, Microfluidic Isolation and Enrichment of Nanoparticles, ACS Nano, 2020DOI: 10.1021/acsnano.0c06336https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c06336