1. Nature Coummun.:用于全血瘧疾生物標志物檢測的超靈敏抗體適配體等離子生物傳感器

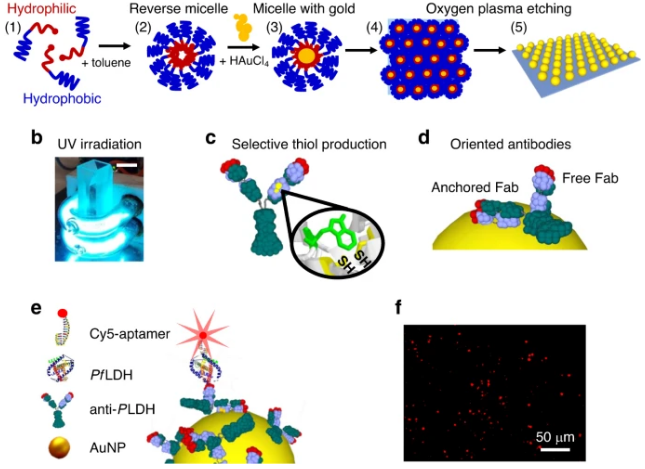

開發兼具可靠性和易用性的等離子生物傳感器目前仍然是一個挑戰。通過嵌段共聚物膠束納米光刻技術(BCMN)制成的金納米粒子陣列因其可擴展性,成本效益和可調諧的等離激元性質而脫穎而出,使其成為熒光增強的理想基底。在此,意大利那不勒斯“費德里科二世“大學Raffaele Velotta、德國于利希研究中心Dirk Mayer等人構建了一種用于全血中惡性瘧原蟲乳酸脫氫酶(PfLDH)(一種瘧疾標志物)的特異和超靈敏檢測的等離激元增強型熒光免疫傳感器。1)通過光化學固定技術(PIT)以緊密包裝的形式固定的定向抗體實現了分析物識別,其中核酸適配體的頂部生物受體以三明治結構識別PfLDH的不同表面。2)BCMN和PIT的組合可以最大程度地控制納米粒子的大小和晶格常數,以及熒光團與傳感表面的距離。3)此設備無需進行任何樣品預處理即可實現非常高的特異性,檢測限小于1 pg/mL(<30 fM)。此檢測限比瘧疾快速診斷測試甚至商用ELISA試劑盒的檢測限低幾個數量級。由于其外形尺寸,易用性和高通量分析,此裝置可作為自動化多孔板讀數器中的底物,并提高常規熒光免疫分析的效率。

Antonio Minopoli, et al. Ultrasensitive antibody-aptamer plasmonic biosensor for malaria biomarker detection in whole blood. Nat. Coummun., 2020.DOI: 10.1038/s41467-020-19755-0https://doi.org/10.1038/s41467-020-19755-0

2. Nature Commun.: 堿金屬陽離子存在下鎳-鐵析氧電催化劑的關鍵活性描述符

高效的析氧反應(OER)電催化劑是可持續燃料生產的關鍵,其中鎳鐵氫氧化物(OOH)是堿性OER活性最高的催化劑之一。電解液堿金屬陽離子已被證明可以改變活性和反應中間體,然而,由于無法解釋的的與陽離子尺寸趨勢的偏差,確切的機理尚有疑問。有鑒于此,斯德哥爾摩大學Oscar Diaz-Morales和Mikaela G?rlin等人,采用原位XAS來探測在堿性pH(例如LiOH,NaOH,KOH,RbOH,CsOH)存在的情況下,電沉積的Ni65Fe35(OOH)催化劑的局部原子結構和金屬氧化還原態。1)研究發現OER活性隨電解質pH而不是特定陽離子的變化而變化,這說明了堿金屬氫氧化物的堿性和其他促成異常的差異。2)進一步利用DFT探索OER活性與三種反應性之間的相關性:局部電子附著能E(r),局部平均電離能ī(r)和靜電勢V(r),以預測電解質陽離子如何影響Ni-Fe(OOH)晶格位點的局部Lewis酸度/堿度。簡而言之,堿金屬陽離子對OER活性的改變可以解釋為對電解質pH值變化的響應3)密度泛函理論衍生的反應性描述符證實,陽離子對Ni、Fe和O晶格位點的Lewis酸度的影響可以忽略不計,從而加強了間接pH效應的結論。

電催化學術QQ群:740997841

Mikaela G?rlin et al. Key activity descriptors of nickel-iron oxygen evolution electrocatalysts in the presence of alkali metal cations. Nat Commun, 2020.DOI: 10.1038/s41467-020-19729-2https://doi.org/10.1038/s41467-020-19729-2

3. Nature Commun.:在MXene結碳納米管復合電極中最大化離子可及性用于高倍率電化學儲能

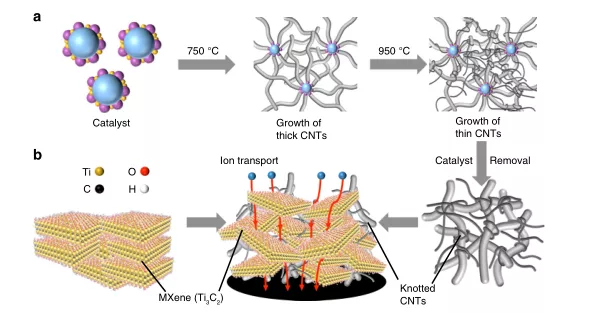

提高電化學儲能裝置電極中離子的可及性對電荷存儲和倍率性能至關重要。特別是在操作溫度較低的情況下,離子在有機電解液中的遷移動力學比較緩慢。近日,華中科技大學徐鳴教授,美國雷克塞爾大學Yury Gogotsi報道了通過構建一種3D電解液可及的電極結構,開發了一種在有機電解液中實現高倍率性能的策略。1)研究人員選擇Ti3C2Tx(Ti3C2)用來形成一個互連的網絡,其中特殊合成的結狀CNTs被包裹起來,作為Ti3C2網絡的載體。為了同時最大限度地提高離子可及性并減小離子傳輸途徑的彎曲度,通過優化結結的CNTs和Ti3C2薄片的尺寸和質量比,將電極結構從大量堆積轉變為高度錯位。2)在10 mV s-1到10 V s-1三個數量級的掃描速率下,Mxene結碳納米管復合電極的電容達到了130 F g?1(276 F cm?3),電容保持率為56%。其在有機電解液中也表現出優異的穩定性,在10,000次循環中沒有任何電容損失。該新電極甚至可以實現令人印象深刻的低溫操作穩定性,在20到?60 °C的溫度范圍內,在20 mV s-1下具有高電容保持率。當溫度為-30℃的時候,該非對稱器件能夠在4.2 V電壓窗口下工作,不會發生任何寄生反應或電容行為損失。這是迄今為止,所報道的MXene基器件的最大工作電壓窗口。此外,在?30 °C下獲得59 Wh kg-1的能量密度和9.6 kW kg-1的功率密度,超過了目前所報道的2D電極材料低溫運行超級電容器的最佳值。

電池學術QQ群:924176072

Gao, X., Du, X., Mathis, T.S. et al. Maximizing ion accessibility in MXene-knotted carbon nanotube composite electrodes for high-rate electrochemical energy storage. Nat Commun 11, 6160 (2020)DOI:10.1038/s41467-020-19992-3https://doi.org/10.1038/s41467-020-19992-3

4. Science Advances: 通過單層MoS2上Au單原子的配位自發化學官能化

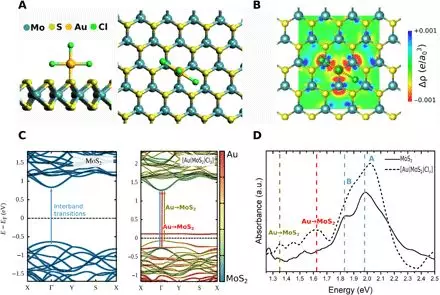

金屬和半導體2D過渡金屬二硫化物(TMD)的表面功能化主要依賴于缺陷部位的物理吸附和化學吸附,這可能會降低2D材料的潛在應用性能,因為結構缺陷可能會對電子和機械等性能產生重大影響。有鑒于此,美國賓夕法尼亞州立大學Mauricio Terrones教授和麥肯錫教會大學Daniel Grasseschi等人,開發了一種通過在TMD表面形成S-Au-Cl配合物([Au(MoS2)Clx])來功能化帶有單個Au原子的MoS2單分子層的方法。1)展示了一種自發的無缺陷功能化方法,包括通過S-Au-Cl配位配合物將Au單原子附著在半導體MoS2(1H)的單分子膜上。密度泛函理論(DFT)的計算證實了單個AuClx絡合物會鍵合到S原子上,而不是隨機吸收到Mo原子頂部或六邊形晶格的空位上,并且掃描透射電子顯微鏡(STEM)成像顯示存在金單原子固定在S原子的頂部。2)在Au官能化過程中,Au3+前體在形成Au-S配位鍵之前在TMD表面自然還原為Au1+。這個Au─S鍵導致了電子從MoS2價帶的有效轉移,其中S 3p軌道對Au 5d和6s軌道的貢獻很大,從而調節了MoS2單層的費米能級。3)利用MoS2晶格中S原子的孤對電子合成了[Au(MoS2)Clx]配位配合物。與取代摻雜或缺陷鈍化不同,金屬-MoS2配位絡合物的形成不依賴于1H-MoS2上其他缺陷的存在,但會導致光學,熱和電性能發生重大變化。通過處理不同Au濃度的MoS2,發現了一種有效的方法,可以通過控制p型摻雜來調整MoS2的費米能級,就像在場效應晶體管(FETs)中測量的那樣。S-Au-Cl配位球的穩定性導致了[Au(MoS2)Clx]配合物的存在,從而導致整個MoS2單層的熱邊界電導率大大提高。該配位方法還可用于在MoS2上合成Ag單原子。總之,該策略為通過p型摻雜調節MoS2的費米能級和激發光譜,提高單層MoS2的熱邊界電導率,從而促進散熱提供了一種有效且可控的方法。這種基于配位的方法提供了一種有效且無損傷的TMDs功能化途徑,可應用于其他金屬,并可用于單原子催化、量子信息器件、光電子和增強傳感等領域。

二維材料學術QQ群:1049353403He Liu et al. Spontaneous chemical functionalization via coordination of Au single atoms on monolayer MoS2. Science Advances, 2020.DOI: 10.1126/sciadv.abc9308http://doi.org/10.1126/sciadv.abc9308

5. Angew:超聲控制血小板修飾小膠質細胞抗炎極化,用于靶向治療缺血性中風

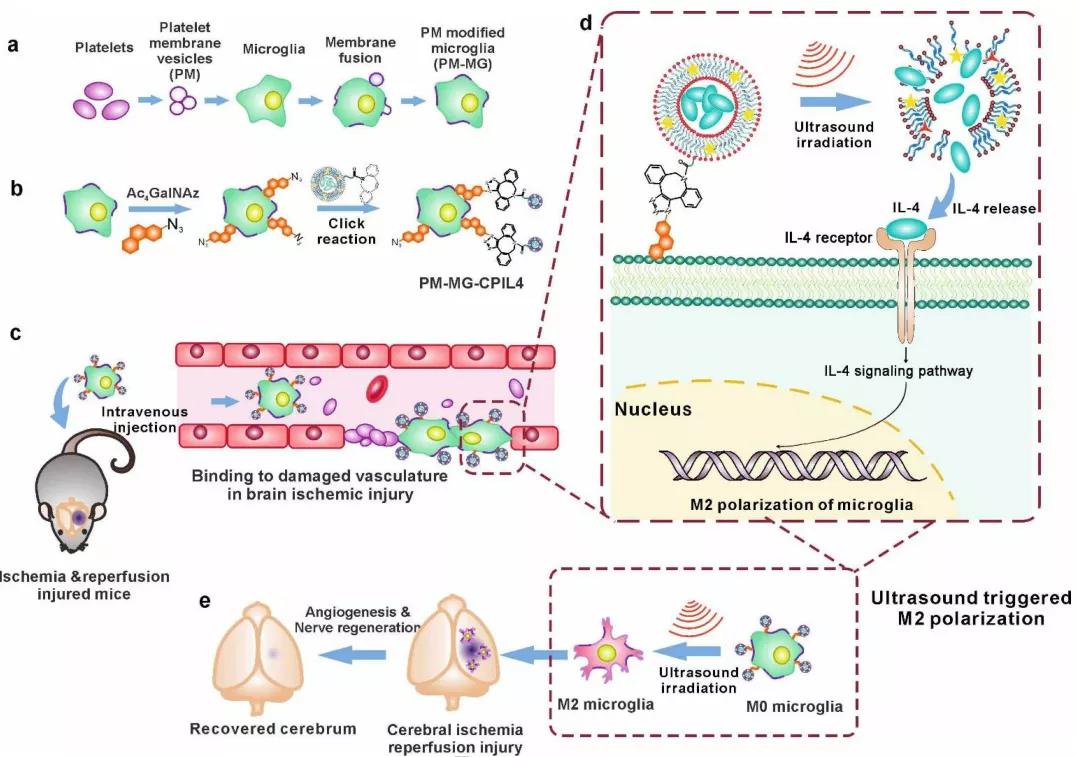

中風是一種預后不良的神經系統疾病。中風后存在強烈的炎癥和免疫反應,導致嚴重的后遺癥,死亡率很高。小膠質細胞是大腦的主要免疫細胞,其獨特的抗炎表型能減輕炎癥,促進神經元再生,具有治療中風的潛力。然而,中風部位小膠質細胞的按需抗炎極化在治療應用中是無法控制的。在此,清華大學李景虹院士等人開發了一種血小板雜交小膠質細胞平臺,該平臺可以通過超聲輻射特異性極化成抗炎表型,用于中風后大腦的靶向性修復。1)經過工程化的小膠質細胞與損傷的腦血管有很強的粘附性,通過超聲響應的IL-4脂質體修飾可以實現按需抗炎極化。2)靜脈注射的小膠質細胞平臺在中風部位顯示出預期的抗炎極化作用,并加速內源性小膠質細胞的M2型極化,以促進中風的長期康復。3)通過減少細胞凋亡,促進神經發生和功能恢復實現了滿意的預后,證明了小膠質細胞平臺對于中風治療的意義。

生物醫藥學術QQ群:1033214008Jinghong Li, et al. Ultrasound controlled anti‐inflammatory polarization of platelet decorated microglia for targeted ischemic stroke therapy. Angew. Chem. Int. Ed., 2020.DOI: 10.1002/anie.202010391https://doi.org/10.1002/anie.202010391

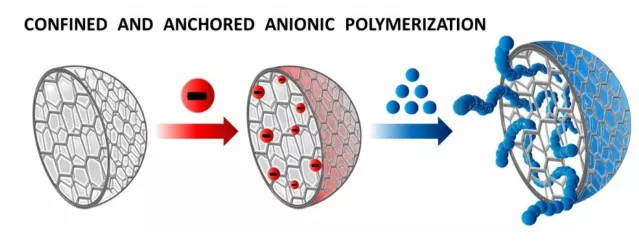

6. Angew:多孔有機骨架中的陰離子聚合:一種制備錨定聚合物和共聚聚合物的策略

約束體系中的聚合作用提供了一種形成具有線性聚合物和3D體系結構的分層結構的材料的策略。但是,在該研究中,目前幾乎沒有開發陰離子聚合的方法。近日,意大利米蘭比科卡大學P. Sozzani報道了通過實施陰離子機制來構建受限于或錨定于高表面積多孔納米顆粒的聚合物和共聚物,從而填補了這一空白。1)聚異戊二烯和聚甲基丙烯酸甲酯等具有軟鏈和玻璃鏈的線形聚合物是通過在多孔芳香骨架的三維網絡中進行受限陰離子聚合而得到。或者,在設計的骨架上產生多個陰離子,這些陰離子在選定的位置承載去除質子,并引發鏈傳播,導致鏈共價連接到3D網絡。這樣的生長可以在孔外繼續,以產生包裹著錨鏈的聚合物基質納米顆粒。2)通過這種陰離子傳播的活性特性促進了順序反應,產生了被陰離子嵌段共聚錨定的第二種聚合物所覆蓋的納米顆粒。研究人員利用2D 1H-13C-HETCOR NMR共振譜,通過跨界面的磁化轉移,非常規地證明了基質與自生聚合物之間的親密性。研究結果為利用多功能陰離子聚合精細控制交叉型納米復合材料開辟了新途徑。

多孔材料學術QQ群:813094255J. Perego, et al, Anionic Polymerization in Porous Organic Frameworks: a Strategy to Fabricate Anchored Polymers and Copolymers, Angew. Chem. Int. Ed., 2020DOI: 10.1002/anie.202014975https://doi.org/10.1002/anie.202014975

7. Angew: 用于電有機合成性能預測的電描述符

電化學有機合成作為一種可持續發展的多功能合成平臺已引起了科學界和工業界的越來越多的關注。對電有機反應的定量評估,包括反應熱力學、界面動力學和耦合化學過程,凸顯了電合成的獨特性,并可以引導分析工具的發展,以指導其未來的設計。有鑒于此,南京大學丁夢寧教授等人,研究了具有不同電化學反應機理的電有機反應的熱力學、電極動力學等參數和反應產率的關聯,從不同反應底物及條件的相應電化學循環伏安曲線中提取相關電化學參數(如起始電勢、Tafel斜率、有效電壓、峰電位及半波電位等)用作評估及預測相應反應產率的“電化學反應描述符”。1)電有機反應的通過繪制三維或二維“電描述符圖”,發現其中對應較高產率的數據點與對應較低(或不反應)產率的數據點在圖中顯示出明顯的邊界,即高產率的數據點集中在電化學描述符圖中的“熱區”。2)通過使用電描述符圖或通過實驗推導出的電描述符的機器學習(ML)算法,可以成功地預測反應結果。3)該方法為一般有機電合成的數據采集、機械澄清、反應預測以及可行物質和最佳條件(溶劑、電解質、添加劑和電極材料)的高通量篩選提供了一種很有前途的工具。

Yuxuan Chen et al. Electro‐descriptors for the performance prediction of electro‐organic synthesis. Angew., 2020.DOI: 10.1002/ange.202014072https://doi.org/10.1002/ange.202014072

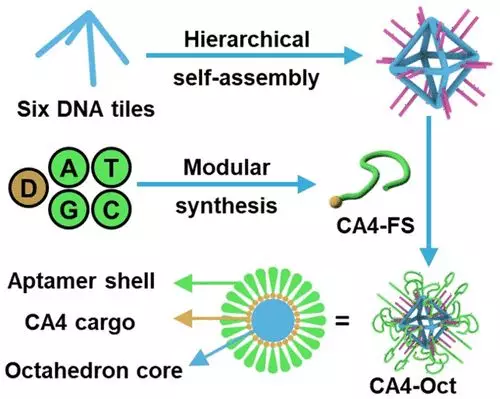

8. ACS Nano:分層制備DNA線框納米結構用于有效的腫瘤成像和靶向治療

雖然小分子藥物在癌癥治療中起著至關重要的作用,但其固有的問題如溶解度差和系統毒性,已大大降低了它們的抗癌功能,并產生了不必要的副作用。為了達到令人滿意的治療效果,必須開發新的靶向系統,以精確有效地輸送抗癌藥物。在此,湖南大學譚蔚泓院士、王雪強,埃默里大學Yonggang Ke等人應用一個分層自組裝策略,制造了一個由DNA八面體線框和Sgc8c適體功能化化學藥物組成的核-殼納米結構。1)DNA納米結構整體增強滲透和滯留效應,以及Sgc8c適體的主動靶向能力使其具有高選擇性的化學藥物輸送,并可實現體內有效的成像和治療。2)該多功能納米結構的優勢進一步突出,其令人印象深刻的血清穩定性,優良的蓄積能力,深穿透能力,顯著提高治療效果和良好的生物安全性。這項研究顯示了這種核-殼DNA納米結構在精確的藥物載量控制、藥物輸送和個性化醫藥方面的潛在應用能力。

生物醫藥學術QQ群:1033214008Dan Wang, et al. Hierarchical Fabrication of DNA Wireframe Nanoarchitectures for Efficient Cancer Imaging and Targeted Therapy, ACS Nano, 2020.DOI: 10.1021/acsnano.0c07495https://doi.org/10.1021/acsnano.0c07495

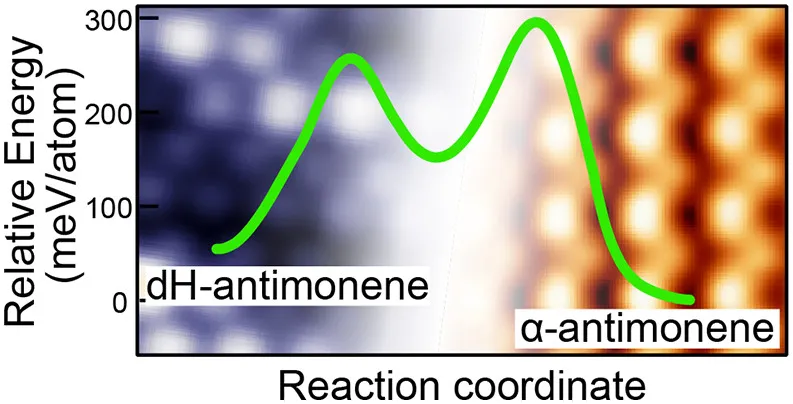

9. ACS Nano:動力學受限的范德華褶皺的蜂窩狀Sb單層的兩步生長

盡管人們利用分子束外延技術(MBE)成功地生長了結構類似于黑色磷烯的褶皺蜂窩Sb單層。然而,迄今為止,人們對這種折疊蜂窩單分子層的生長機制知之甚少。近日,以MBE生長的單層α-銻烯為例,南京大學李紹春教授,中科大朱文光報道了通過掃描隧道顯微鏡(STM)結合第一性原理密度泛函理論(DFT)計算,揭示了褶皺蜂窩Sb單層的生長為動力學受限的兩步生長。1)隨著Sb覆蓋率的增加,Sb原子首先形成扭曲的六角形格子作為半層,然后扭曲的六角形半層轉變為折疊的蜂窩狀格子,成為整個層。研究結果為揭示褶皺蜂窩狀單分子層的生長機理提供了原子尺度的見解,并且可以指導其他具有相同結構的單分子層的直接生長。

二維材料學術QQ群:1049353403

Zhi-Qiang Shi, et al, Kinetics-Limited Two-Step Growth of van der Waals Puckered Honeycomb Sb Monolayer, ACS Nano, 2020DOI: 10.1021/acsnano.0c04620https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c04620

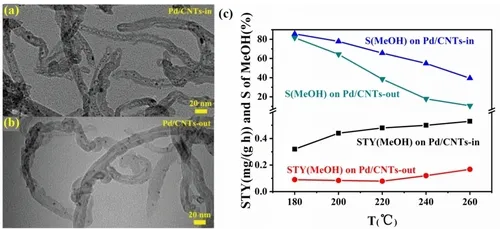

10. ChemSusChem: 非銅基多相催化劑上二氧化碳加氫制甲醇的研究進展

大氣中二氧化碳濃度的不斷上升,使二氧化碳減排成為世界面臨的緊迫挑戰。利用可再生能源將二氧化碳催化轉化為化學品和燃料是減少二氧化碳排放的有前景的方法之一。特別是利用可再生氫將二氧化碳選擇性加氫成甲醇,有可能實現二氧化碳的大規模轉化。銅基催化劑在二氧化碳加氫反應中得到了廣泛的研究。然而,它不僅受到長期不穩定的限制,而且表現出不盡人意的催化性能。負載型金屬基催化劑(Pd、Pt、Au和Ag)可以在低溫下實現高甲醇選擇性。以MaZrOx (Ma=Zn、Ga、Cd)固溶體催化劑為代表的混合氧化物催化劑具有較高的甲醇選擇性、催化活性和良好的穩定性。有鑒于此,中國科學院大連化學物理研究所李燦院士和王集杰副研究員等人,綜述了近年來非銅基多相催化劑的研究進展,以及對催化劑設計和催化性能的認識。討論了將CO2加氫成甲醇的熱力學,介紹了負載型金屬基催化劑,雙金屬合金或金屬間化合物催化劑和混合氧化物催化劑的研究進展,最后進行了總結和展望。1)對近年來CO2加氫制甲醇非銅基催化劑的體系和進展進行了總結,主要討論了CO2的性質與活化,分析了甲醇合成熱力學,綜述了負載型貴金屬催化劑、雙金屬催化劑、固溶體催化劑、氧化銦和氧化鈷等復合氧化物催化劑的研究進展。2)著重探討了各種催化劑的活性中心、反應中間物種以及反應機理,闡述了催化劑載體、助劑對CO2轉化率和甲醇選擇性的影響,以期為合理設計具有高活性、高選擇性和良好穩定性的甲醇合成催化劑提供參考。3)最后,對CO2加氫制甲醇的前景與挑戰進行了展望,指出利用可再生能源制取的綠氫將CO2選擇性氫化為甲醇對于緩解能源危機和氣候變化具有重要的戰略意義,但進一步提高催化活性和甲醇選擇性以及大規模工業化應用仍存在一定的挑戰,需要進一步深入研究。

納米催化學術QQ群:256363607Feng Sha et al. Hydrogenation of Carbon Dioxide to Methanol over Non?Cu‐based Heterogeneous Catalysts. ChemSusChem, 2020.DOI: 10.1002/cssc.202002054https://doi.org/10.1002/cssc.202002054

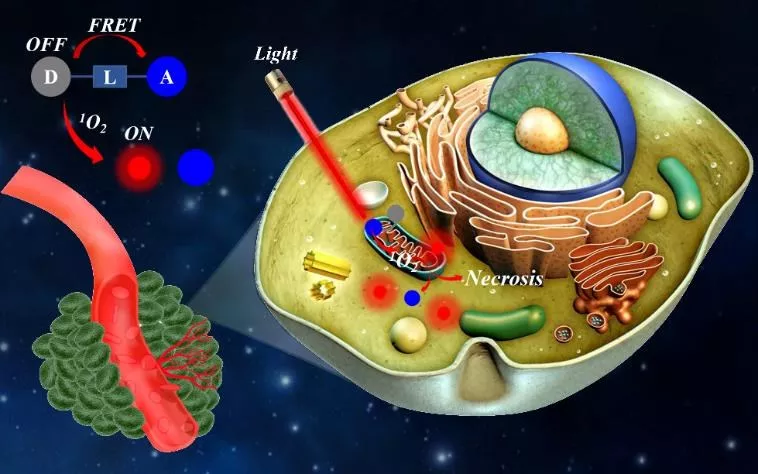

11. Chem. Sci.:自報告單線態氧的光敏劑用于癌癥光學治療

如何提高光動力治療的效果是研究者關注的一大熱點。由于光敏劑通過高效的系統間交叉以產生單線態氧(1O2),因此高效的光敏劑往往熒光微弱,并帶回對正常組織造成過度損傷。有鑒于此,大連理工大學彭孝軍院士構建了一種可實時監測治療進展的自報告型光敏劑。1)實驗將NBSe和羅丹明(Rh)相連接構建了分子二分體Rh-NBSe。最初,它的Rh熒光信號會因為熒光共振能量轉移(FRET)機制而被抑制,而當有1O2生成后會恢復其熒光以產生反饋信號。2)體內外實驗結果表明,光照后的熒光增強可以成功地反映PDT中1O2的實時生成速度。此外, Rh-NBSe也具有良好的治療性能。綜上所述,得益于治療和實時報告1O2的能力,Rh-NBSe在實現自報告型光學治療方面具有巨大的應用潛力。

生物醫藥學術QQ群:1033214008Tao Xiong. et al. A Singlet Oxygen Self-Reporting Photosensitizer for Cancer Phototherapy. Chemical Science. 2020https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/sc/d0sc05495j#!divAbstract