院士論文被質疑造假!這篇Nature Nano.通訊作者為ACS Nano副主編,剛發表不到半年�����!

Glenn

2020-12-10

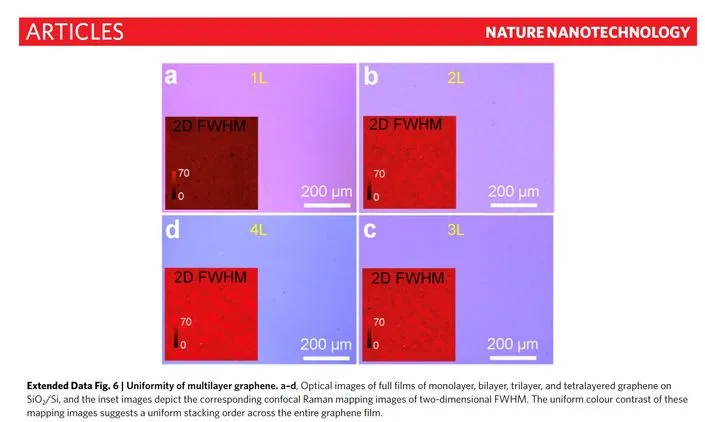

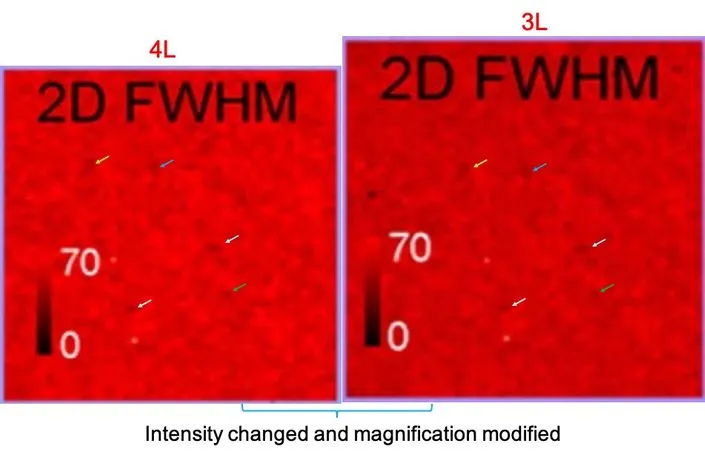

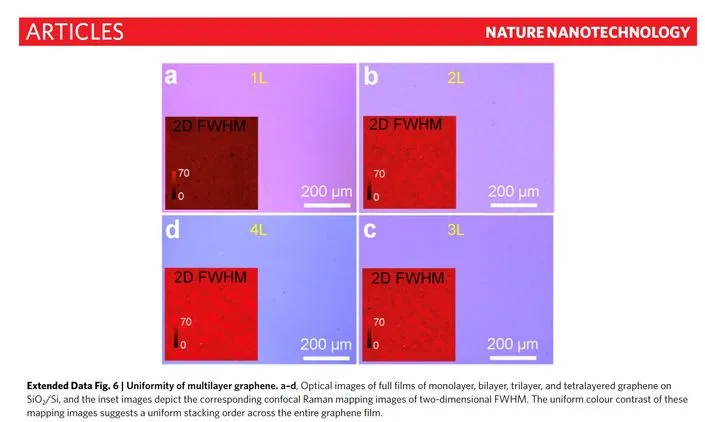

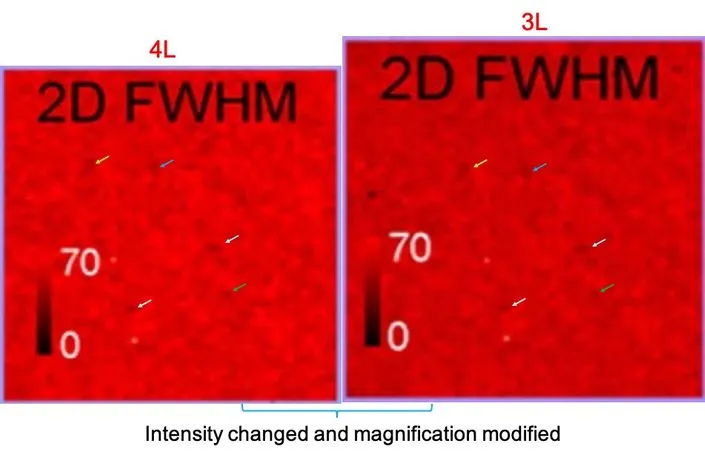

單層石墨烯的堆疊���,以精準構造多層石墨烯���,為石墨烯帶來了許多特殊的性質�����。魔角石墨烯就是一個典型的例子���。然而,實現多層石墨烯的層數和堆疊順序的精準控制,依然是一種挑戰。2020年7月28日,韓國基礎科學研究院/成均館大學Young Hee Lee和國立釜山大學Se-Young Jeong等人在Nature Nanotechnology發表研究論文���,提出了一種通過巧妙的CVD策略,通過銅硅合金的形成來控制晶圓級多層石墨烯薄膜的層厚度和晶體學堆疊。1)在CVD石英室內�����,利用H2對Cu基底進行熱處理�,使Si可控沉積到Cu表面;3)停止通入CH4氣體�,將溫度從900℃升高到1075℃,硅發生升華�,得到特定層數的石墨烯����。作者指出��,給予特定的Si含量����,通過調節CH4濃度�,可以精確控制石墨烯層數為1-4層。而且����,單層石墨烯為單晶單層或均勻取向的雙層�����、三層和四層(ABCA)。在這個過程中,Cu膜可以調控C原子的溶解度����,而均質SiC合金的形成對獲得于晶圓級層數和取向可控的石墨烯薄膜直觀重要。這項研究為石墨烯和其它二維材料的層數和取向精準調控�����,起到了重要借鑒�����,為堆疊二維材料譬如魔角石墨烯和范德華二維異質結的研究提供了新的動力�,意義非凡�。然而,這篇文章發表不到半年����,就在PubPeer 網站上被人質疑造假�����。他們認為,這項工作留下了許多問題和疑問����,主要包括:最終���,他們認為�,本研究核心結論��,也是核心創新點:單層石墨烯層數和取向精準可控不成立�。原論文指出�,本研究實現了單層石墨烯1-4層層數的精確控制���,拉曼光譜為關鍵證據��。質疑者對拉曼光譜數據進行了考察。他們發現����,文章中的拉曼數據非常詭異。質疑者統計了文章擴展數據圖6中拉曼數據的2D帶半峰寬��,這些圖用于展示三層和四層石墨烯的均勻堆疊順序��。可以看出����,圖6d似乎只是圖6c的放大���、重新縮放和稍微對比修改的版本�。

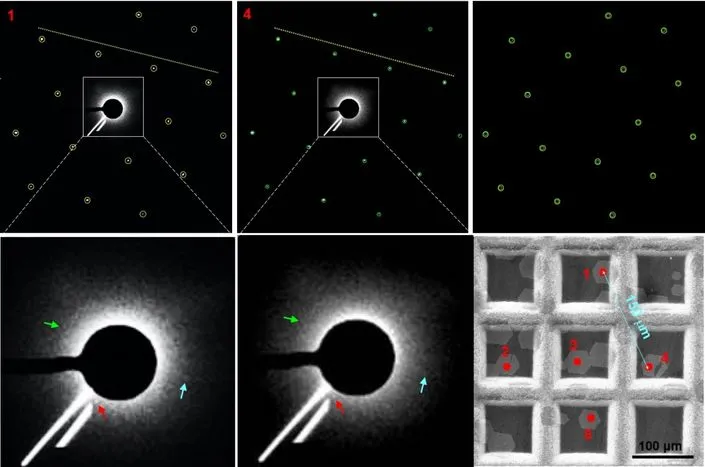

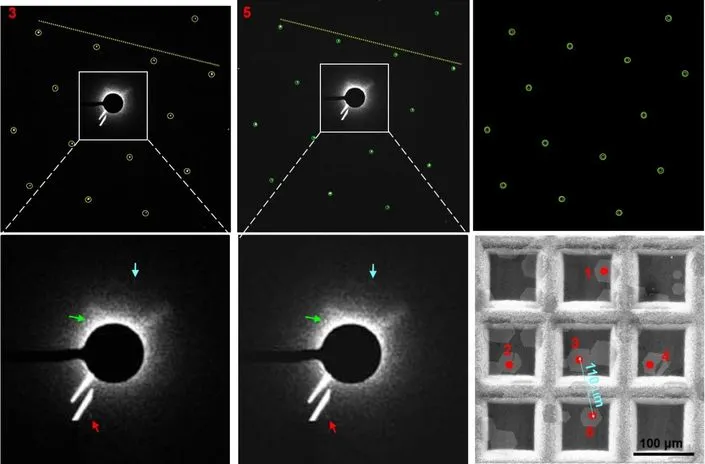

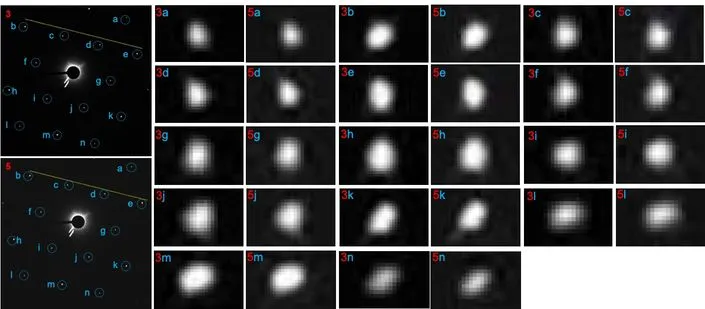

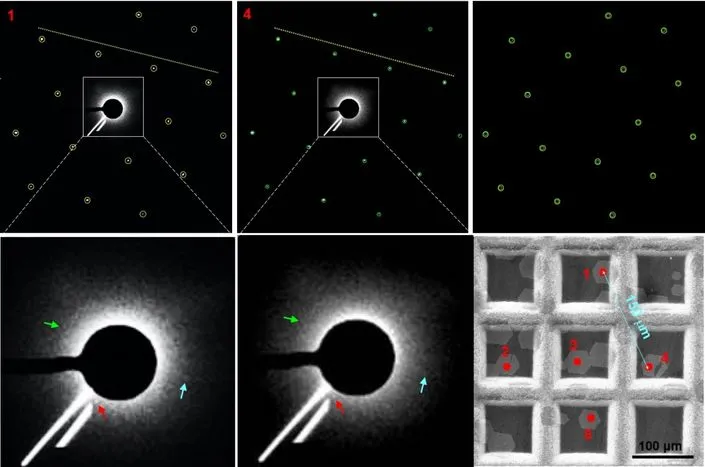

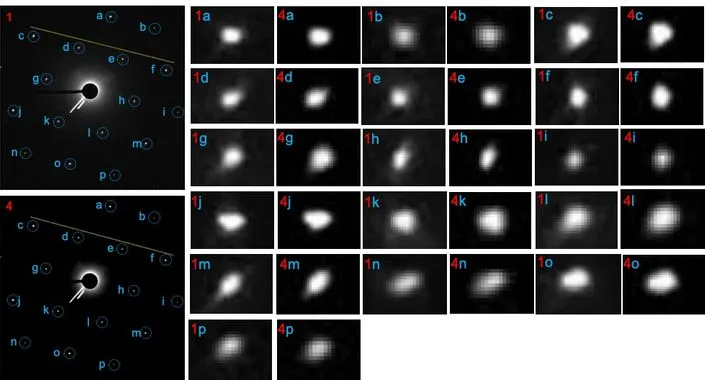

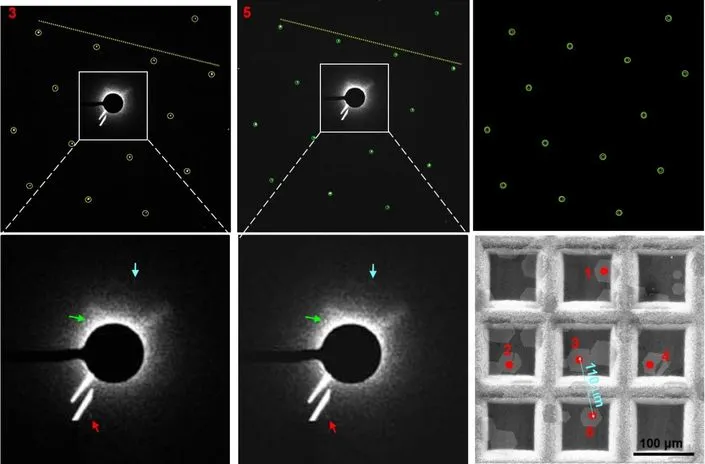

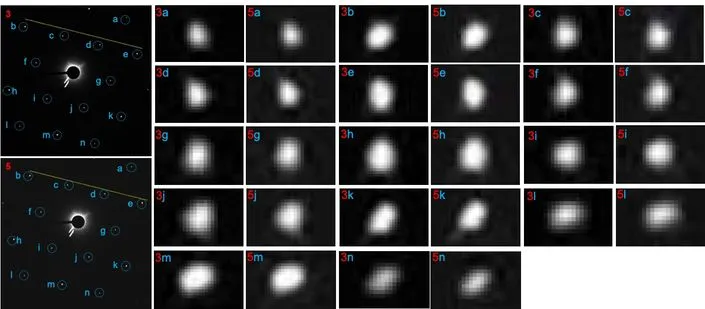

為了證明這一點,他們在兩張圖中用箭頭指出了一些相似的特征(見圖1)����,這種相似性不能用儀器誤差等因素來解釋�����。我們不禁要問,作者是否因為不小心�,錯放了兩個相同的數據�?但這似乎不太可能�����,因為兩張圖中拉曼的對比度是不同的�����,并且和作者所假設的層數的強度完全符合。此外�����,其中一個圖片似乎經過認為調整并略有變動�����。為了進一步證明能夠生長高質量的單晶多層石墨烯,作者提供了掃描電鏡和透射電鏡的數據���,并確認四層石墨烯疇的方向是高度一致的。同樣地�,質疑者仔細分析了擴展數據圖7����,發現這些選區電子衍射(SEAD)數據有很大的問題�����。擴展數據圖7中���,有5種SEAD模式顯示出異常的相似性���,有兩對SEAD圖案1和4以及SEAD圖案3和5極其相似��。

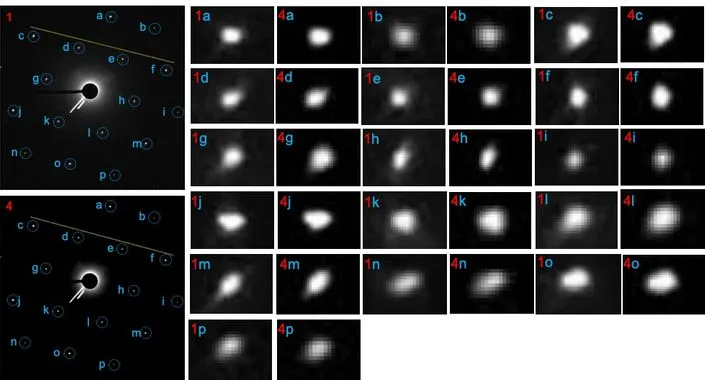

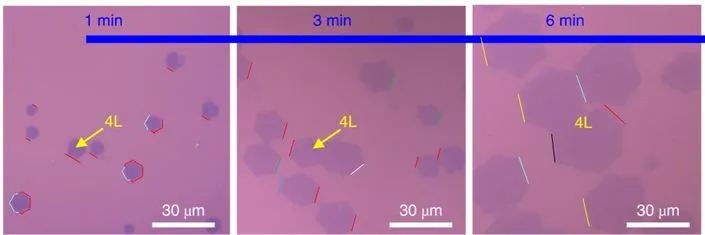

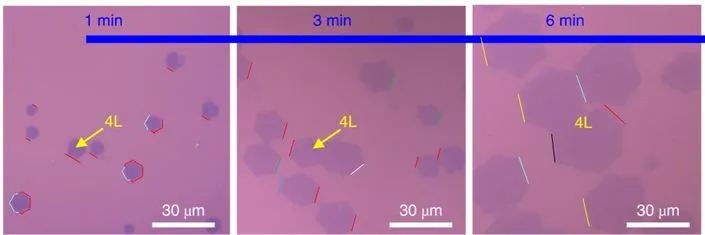

圖3. 比較來自擴展數據圖7的SEAD模式1和4中的斑點對比很明顯,這兩種SEAD模式中的單個反射具有相同的形狀、大小和對比度(見圖3)���,這對于相距150μm的兩個不同區域幾乎是不可能實現的(見圖2)。光束阻擋器周圍的強度分布也非常相似(見圖2)。又有人會說了,儀器本征特性可能會導致一些相似性。為了排除儀器的干擾�,質疑者進一步分析了單個衍射點的形狀��。盡管兩個石墨烯島(3和5)相對于彼此稍微偏移,但是兩個SEAD圖案中的所有斑點都幾乎完全重疊,具有完全相同的形狀�、尺寸和對比度����。同樣��,在中心光束周圍���,在沒有被光束阻擋器覆蓋的部分���,強度分布也極其相似(見圖4-5)�。圖5. 比較來自擴展數據圖7的SEAD圖案3和5中的斑點基于透射電鏡SEAD和拉曼光譜數據�����,作者聲稱他們可實現高品質單晶多層石墨烯的精準控制合成���。然而����,整個文章中卻沒有一個光學圖片可以證明��,所有的多層石墨烯疇在大的觀察區域中彼此對齊(見圖6)�。有趣的是����,作者在圖3和擴展數據圖8中展示了大面積測得的非常美漂亮的LEED圖案,以證明厘米級的單晶四層石墨烯���。那么,為什么作者可以在厘米級上測量高質量的LEED���,卻不能在納米級上測量可靠的SEAD?這怎么可能�����?

圖6 原文圖1中的光學圖像���。不同顏色的箭頭突出了石墨烯島的錯位���。總之�,質疑者認為這篇文章中的拉曼數據和透射電鏡選區電子衍射數據造假�����,本研究核心結論��,也是核心創新點:單層石墨烯層數和取向精準可控不成立。值得一提的是����,本文第一單位和通訊作者Young Hee Lee教授為韓國科學院院士���、ACS Nano副主編����,國際納米材料領域的頂級科學家��,還是韓國的11名國家學者(National Scholars)之一�����。Lee教授主要從事碳納米管等納米材料的制備、純化���、能帶調控及物性研究,并探索其在電子器件��、場發射��、電池及儲氫等方面的應用��。在Science等頂級期刊發表大量論文���。Van Luan Nguyen. Layer-controlled single-crystalline graphene film with stacking order via Cu–Si alloy formation, Nat. Nanotechnol., 2020, 15: 861-867.DOI: 10.1038/ s41565-020-0743-0https://www.nature.com/articles/s41565-020-0743-0

加載更多

3105

版權聲明:

1) 本文僅代表原作者觀點��,不代表本平臺立場,請批判性閱讀���!

2) 本文內容若存在版權問題,請聯系我們及時處理�。

3) 除特別說明�����,本文版權歸納米人工作室所有,翻版必究�����!