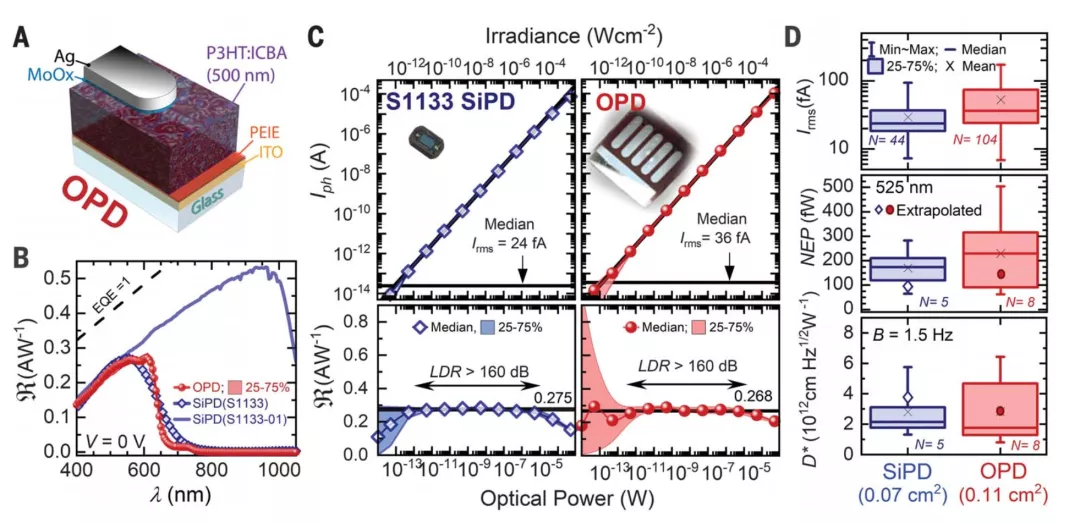

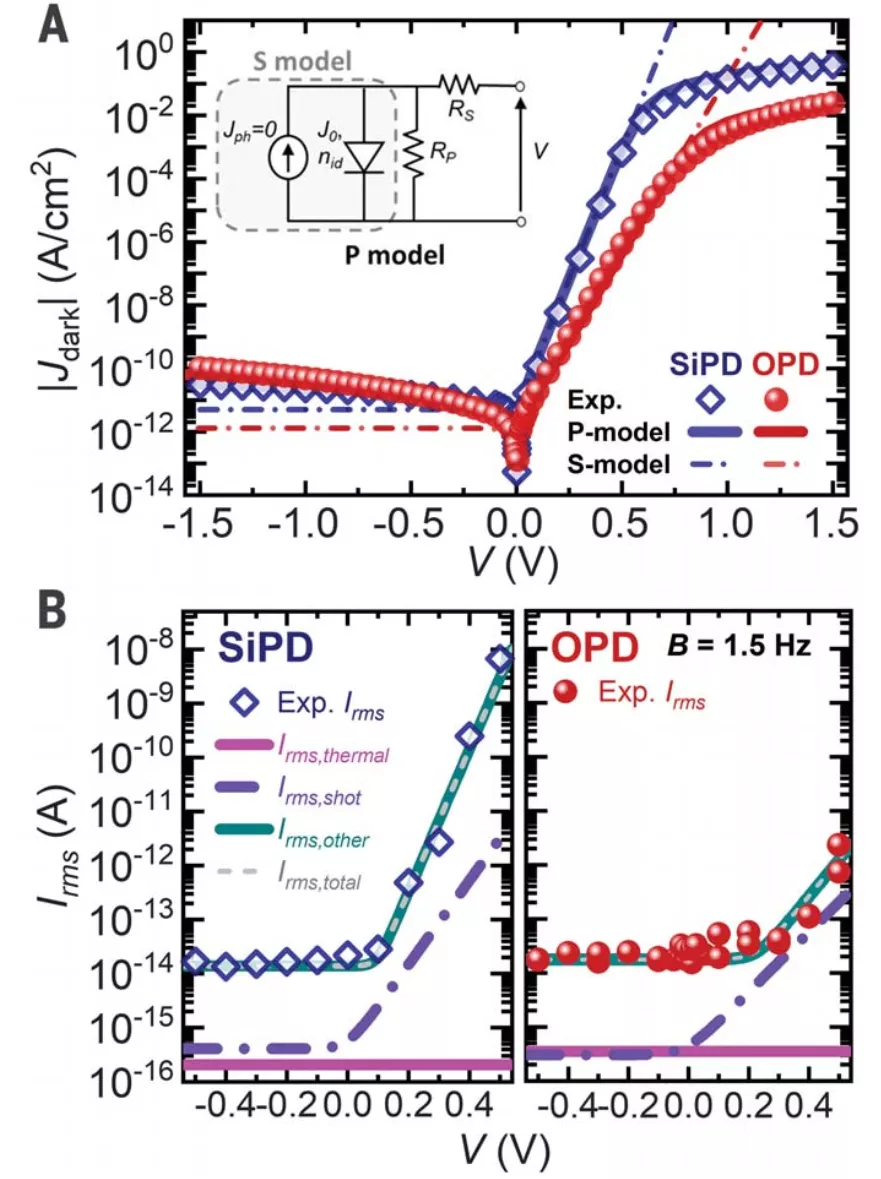

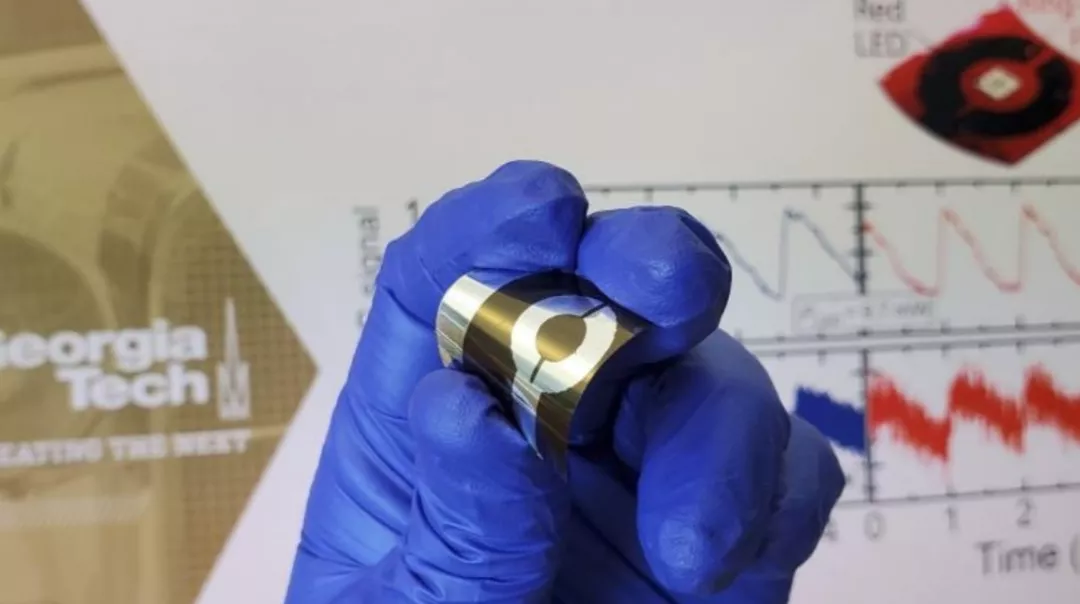

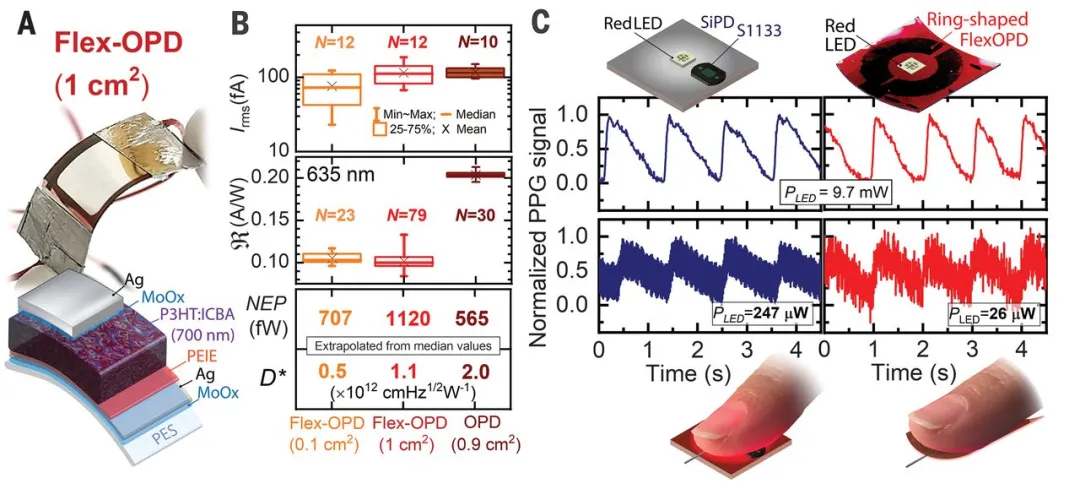

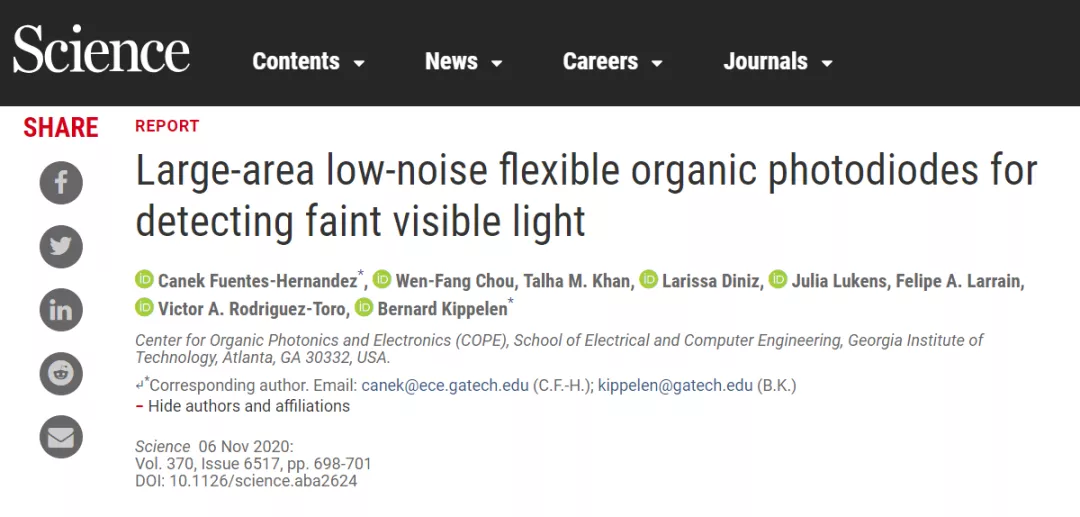

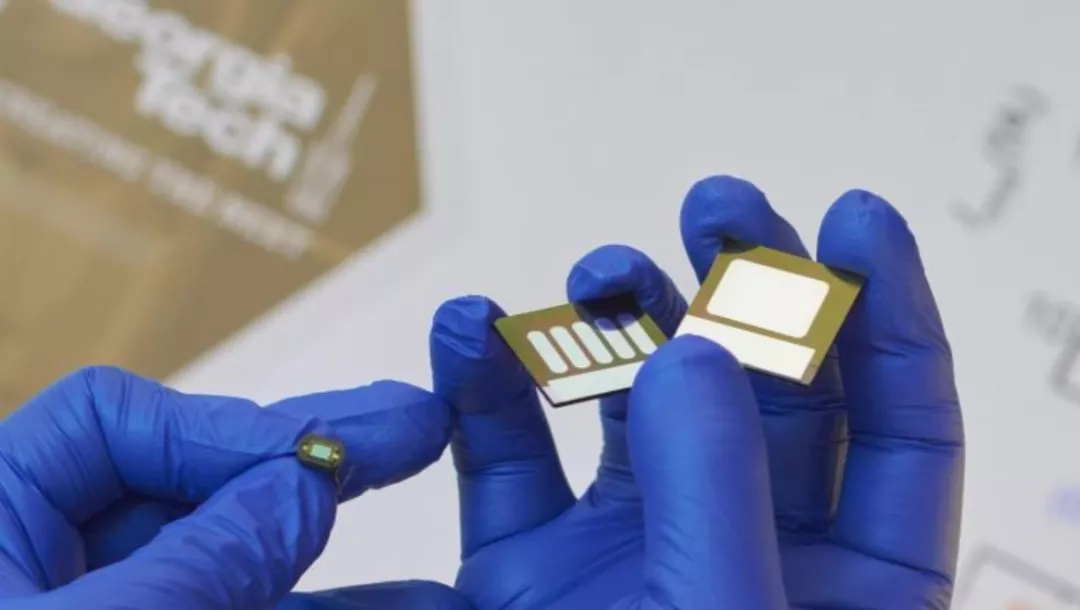

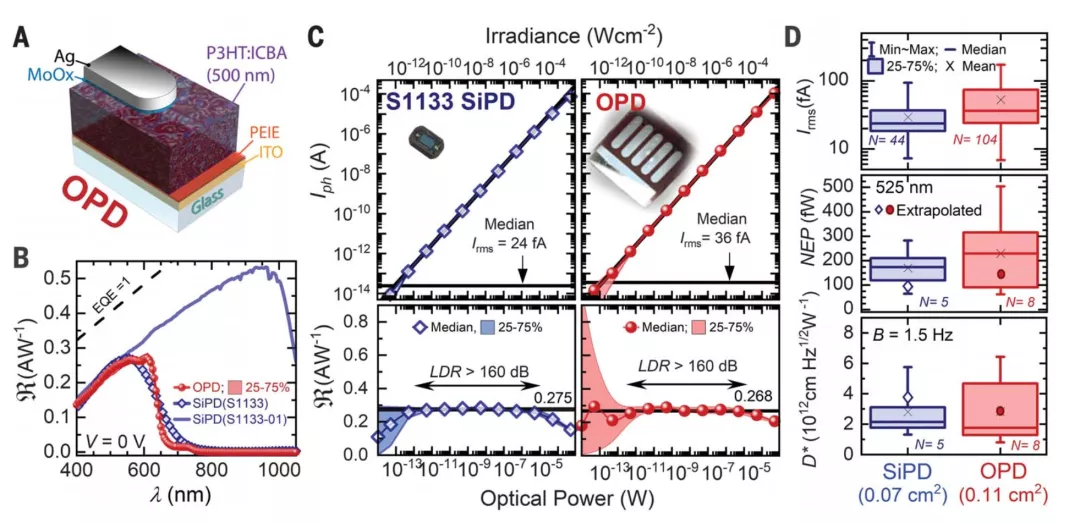

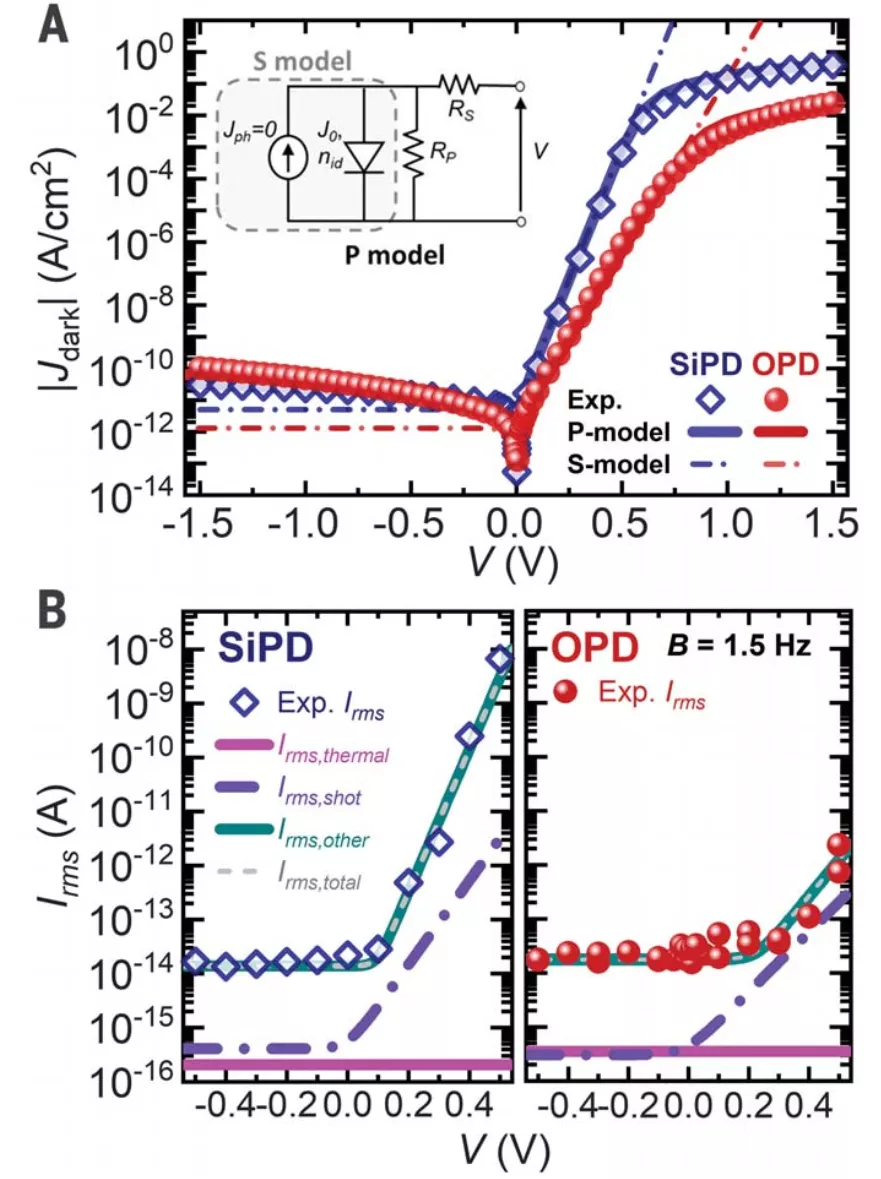

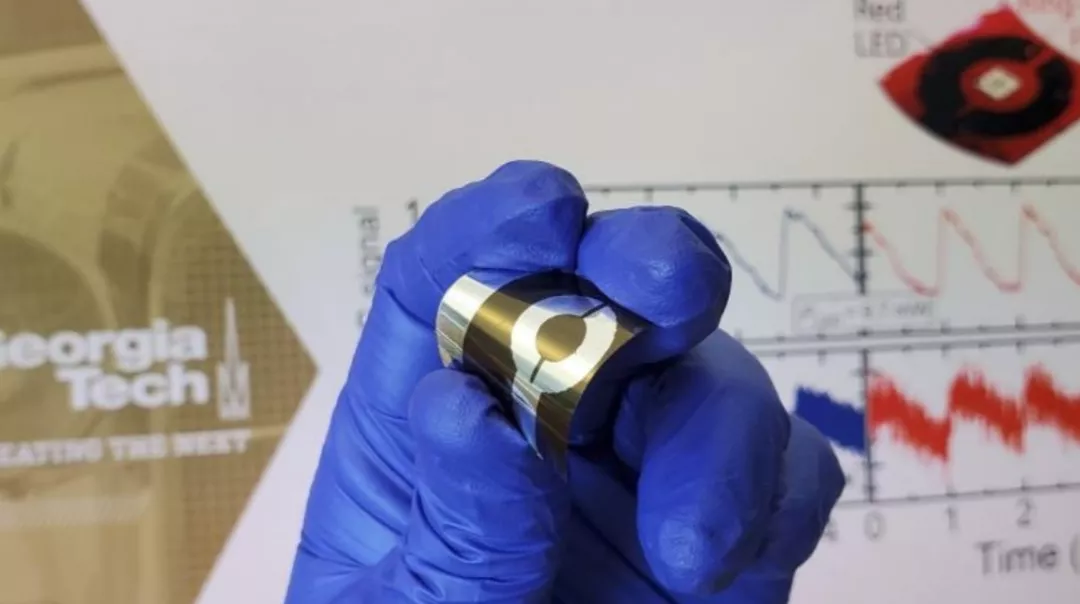

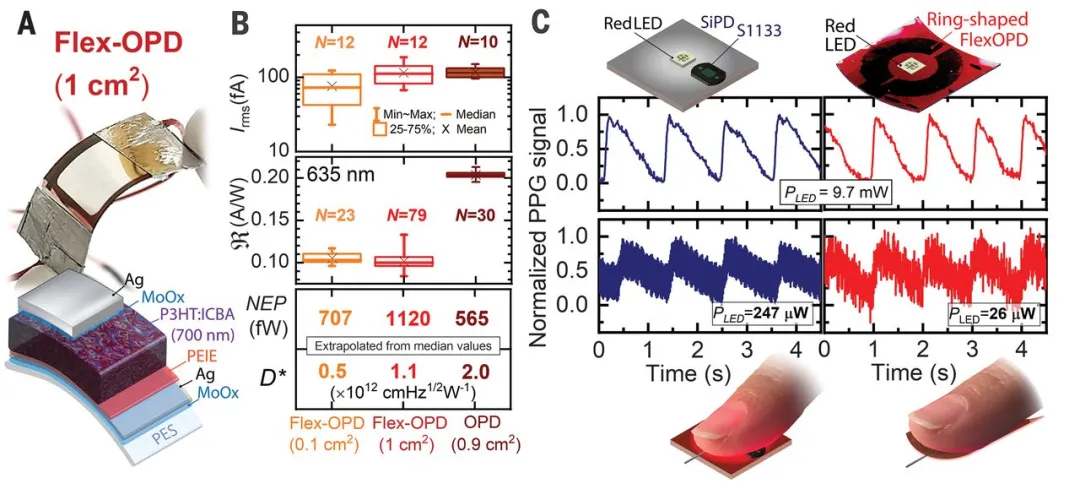

1839年,法國物理學家貝克勒爾在酸性電解池中發現,在光照射的情況下,兩個Pt電極之間會產生電壓,這種現象稱為光生伏特效應,也叫做貝克勒爾效應。這一年,貝克勒爾19歲。1873年,英國科學家史密斯發現,在光照射的情況下,硒晶體材料的導電性會變大,這一現象被稱為光電導效應。1887年,德國科學家赫茲用光照射兩個鋅材質的金屬小球中的一個時,看見兩個小球之間出現了電火花,發現光電效應的現象。從基本物理的角度而言,無論是光生伏特效應,還是光電導效應,都可以歸納為光電效應。從本質上而言,它們都是半導體材料的光敏性。1905年,愛因斯坦從量子力學的角度,首次正式解釋了光電效應,并獲得1921年諾貝爾物理學獎。光電效應中的光電導效應指出:在光照條件下,半導體材料的電導會隨著光照變化而發生變化。基于這一原理,光電二極管應運而生。光電二極管是由一個PN結組成的半導體器件,能夠把光信號轉換成電信號。無論是日常生活、航天航空,還是國防軍事,光電二極管制造的光電探測器都發揮著重要作用,包括射線探測、光度計量、導彈制導,紅外熱成像等等。除此之外,光電探測器在可穿戴電子器件和醫療檢測領域,也具有極大優勢。雖然硒的光電導效應早在1873年就被發現,但一直身在象牙塔。直到第二次世界大戰以后,各種半導體光電材料如雨后春筍涌現,以Si、CdS、CdSe、PdS等等半導體材料為代表的光電二極管得到廣泛應用,。長期以來,Si由于其合適的化學帶隙結構,以及高性能、低成本等特點,一舉成為高性能光電二極管領域的霸主。然而,在一些新興的前沿產業,譬如可穿戴電子器件中,硅基光電探測器的應用有一些無法跨越的鴻溝,至少包括:為了滿足更多新型領域的應用,在現有的性能、面積、形狀、電路復雜性、功耗和光電探測器成本之間達到平衡,更多類型的光電二極管正在被不斷開發。有機分子、鈣鈦礦、無機納米晶體和量子點,都成為了科學家的目標。有機光電二極管具有柔性的結構,且能夠大面積制備,這讓它們在可穿戴電子器件領域的應用獨具特色。然而,基于有機半導體的光電二極管性能始終和硅基半導體光電二極管相去甚遠,噪音太大,對光響應靈敏度不夠,難以探測到微弱的光。長期以來,大部分人都認為,有機光電二極管要想實現柔性和大面積制造,就必須在一定程度上犧牲這些關鍵性能,以達到平衡。魚與熊掌可兼得的故事,在科研圈已經一次又一次上演。今天,我們要介紹的,是佐治亞理工學院Bernard Kippelen和Canek Fuentes-Hernandez團隊關于低噪音、大面積、柔性有機半導體光電二極管的故事。為了改善有機光電二極管的缺陷,他們對有機半導體和電極材料都進行優化,以改善有機光電二極管的特性,能夠以低噪聲探測到極其微弱的光。研究團隊以聚(3-己基噻吩)(P3HT):indene-C60 bis-adduct (ICBA)為光敏層,以ITO/PEIE/ICBA/P3HT/ MoOx/Ag的結構,與最先進的低噪聲商用硅光電二極管(Hamamatsu S1133,B = 1.5 Hz 下噪聲等效功率NEP ~200 fW ,D* ~2 × 1012 cm·Hz1/2 W?1)相比,在可見光譜范圍內,有機光電二極管實現了數十fA范圍內的電子噪聲電流值和數百fW的等效噪聲功率值,在暗電流和噪聲等效功率等關鍵指標上,可與商用硅基光電二極管相媲美。和之前的研究相比,這項研究最主要的主要創新點在于更小的暗電流和更小的噪聲。有機電子器件的制造往往依賴于碳基分子或聚合物材料。早在2012年,佐治亞理工學院的Joseph M. Pettit教授等人發展了一種基于聚乙烯亞胺在光伏設備,實現了在空氣中穩定的低功函數電極。這一結果啟發了本文作者,利用聚乙烯亞胺在光電探測器中獲取微弱的可見光信號。他們發現,聚乙烯亞胺改性的電極還可以產生具有大整流度和小暗電流密度的光電二極管,使用聚乙烯亞胺制造的光伏電池具有低水平的暗電流。作者重新評估了器件的表征方法,并厘清了有機光電二極管中電子噪聲的物理來源,深入理解聚乙烯亞胺所起的關鍵作用,并為未來的設備優化制定了指導方針。暗電流的降低,使得研究人員可以檢測與單個電子波動相對應的電子噪聲,從而探測到極其微弱的光。和硅半導體二極管相比,有機半導體光電二極管,在探測面積放大過程中,噪聲得到最小化,適用于大面積探測。譬如,在車輛輻射等需要較大檢測器區域的領域,有機光電二極管的制造更容易。這主要是因為,有機薄膜比硅吸收光的效率更高,所需的總厚度很小,有源層的厚度只有500 nm。即使擴大使用有機半導體探測器的面積,探測器的整體體積仍然很小。如果增加硅探測器的面積,就需要使用更多材料,從而在室溫下產生大量電子噪聲。

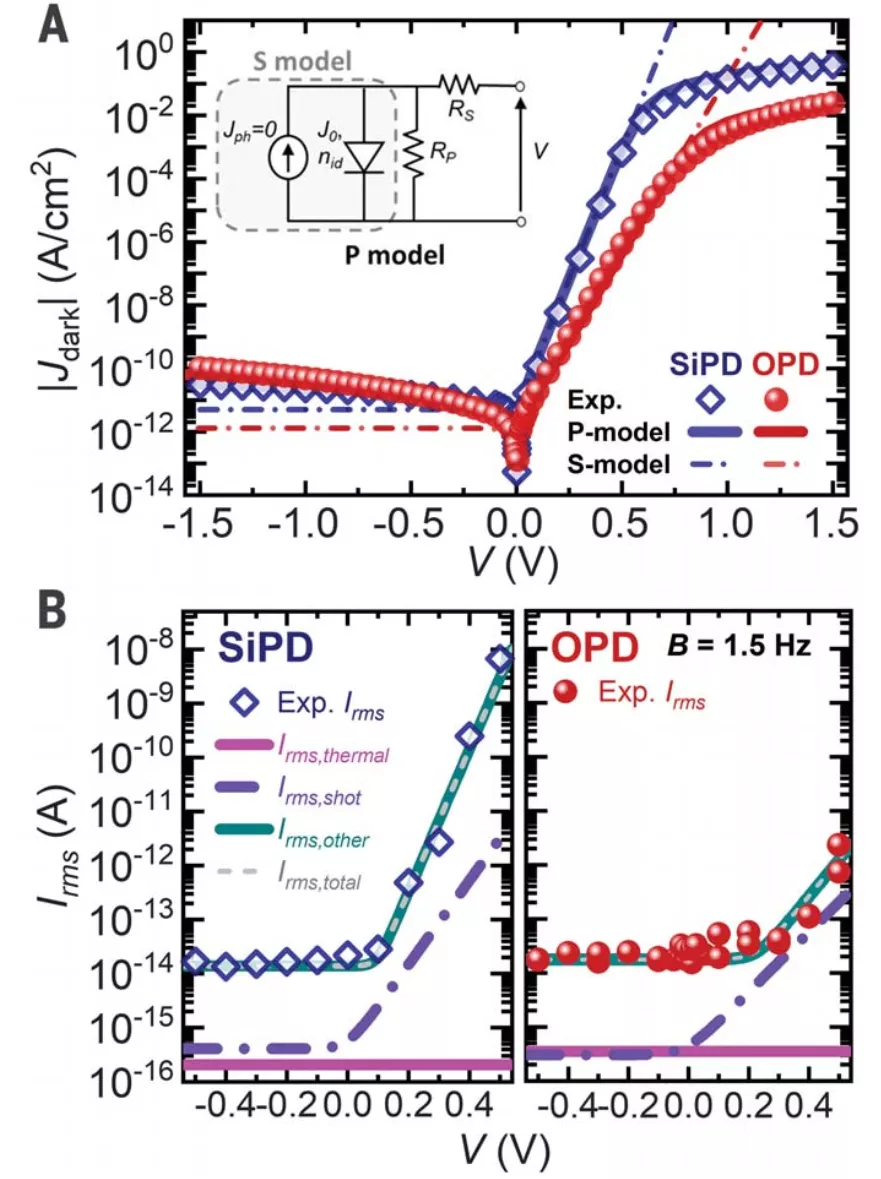

圖丨SiPDs和OPDs的暗電流密度和電子噪聲對比本研究所開發的有機半導體光電二極管,具有以下三大關鍵優勢:通過低溫溶液制造的大面積柔性有機光電二極管,每秒可以檢測數十萬個光子。從概念上,這種光的微弱程度類似于單顆恒星到達人眼的光強。將這種有機半導體材料涂覆到具有任意形狀的大面積基板上,在要求響應時間在數十微秒范圍內的應用中,這種有機光電二極管比硅光電二極管更具優勢。通過成熟的噴墨打印技術,就可以實現這種有機半導體二極管的制造,不需要向傳統電子器件制造工藝那樣涉及昂貴和復雜的過程。該技術已經廣泛應用于顯示器,太陽能電池等設備的制造中。作為概念驗證,研究人員開發了一種可放在手指上的微型脈搏血氧儀,用于測量心率和血氧水平。有機光電二極管允許將多個器件集成在身體上,而且器件操作所需要的光比傳統設備少了10倍。這可以使可穿戴式健康監護儀可以更好地監測生理信息,并且無需頻繁更換電池。在人機界面,如非接觸式手勢識別和控件等領域的應用,也大有可為。閃爍的熒光粉在被高能粒子撞擊時會發出閃光,降低可以檢測到的光,將提高設備的靈敏度,使其能夠檢測到較低水平的輻射。在X射線醫療器件中,可以使用盡可能小的輻射水平,可以最大程度地減少患者所承受的輻射劑量。易于制造的非平面光電探測器陣列可用于簡化成像系統,光電探測器可以分布在人眼的視網膜曲面上,彎曲的光電檢測器表面使眼睛可以使用單個透鏡在大視場上創建圖像,而不會出現像場彎曲像差。由于采用印刷技術,所使用的有機材料中載流子遷移率相對較低,因此,無法獲得與硅一樣的快速信號,導致有機光電二極管的響應時間依然會遜色于硅半導體光電二極管。但是,對于許多應用領域,根本不需要皮秒或納秒的響應時間,幾十微秒的響應時間已經足夠應用了。另外,研究人員也在不斷努力,以改善光電探測器的響應時間,實現數量級的提升。

參考文獻:

Canek Fuentes-Hernandez et al,Large-area low-noise flexible organic photodiodes for detecting faint visible light,Science,2020

DOI: 10.1126/science.aba2624

https://science.sciencemag.org/content/370/6517/698