二十年前,2000年11月2日,一名美國宇航員和兩名俄羅斯宇航員,進入了新建的國際空間站(ISS),這是人類在軌道前哨站永久生活和工作的開始 。

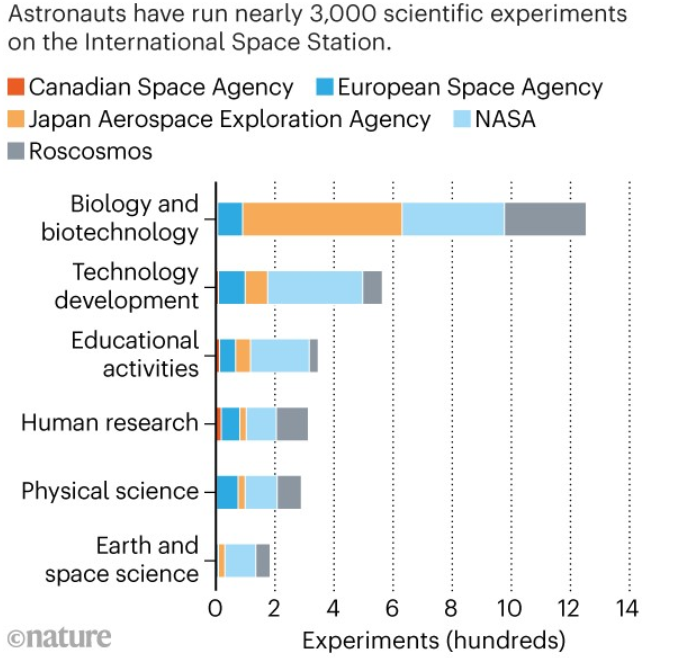

在這段時間里,國際空間站的宇航員進行了約3000項科學實驗。這些研究涵蓋了多種學科,包括基礎物理學,地球觀測和生物醫(yī)學研究。曾經(jīng)被認為相對微不足道且與生活在地球上的人們無關的事物,隨著宇航員投入更多時間進行研究,國際空間站上的科學得到了蓬勃發(fā)展,為包括對人類和動物如何適應長期太空飛行以及物質(zhì)在太空中行為的提供了見解。

如今,ISS配備了現(xiàn)代化的研究設備,就像把一個世界一流的大學縮小到空間站的大小一樣。在過去的一周中,Kate Rubins在該站的植物生長室中進行了一項物理實驗,以測試液滴如何在微重力作用下的表面相互作用。

該站上的大多數(shù)科學實驗旨在研究事物在微重力下的工作方式如何不同(例如,火焰燃燒的方式或小鼠細胞的發(fā)育方式),以評估這些研究是否可以應用于新技術。

很多人沒有意識到在國際空間站上圍繞人類健康所做的大量研究。

自太空計劃誕生以來,科學家一直在研究在軌航天員的健康狀況,以確保他們不會減少太多的肌肉或暴露于過多的輻射中。但是在國際空間站(ISS)上,研究已經(jīng)擴展到包括重力如何影響T細胞的白細胞激活,從而增強人的免疫系統(tǒng)。知道為什么以及如何抑制宇航員的免疫系統(tǒng),可以幫助科學家在地球上開發(fā)出更好的醫(yī)學藥物。

國際空間站(ISS)上的一些值得注意的實驗:

實驗1. 冷原子實驗室

美國宇航局耗資1億美元打造了冷原子實驗室,該實驗室可以以允許科學家創(chuàng)造以地球上不可能的方式成功利用空間的微重力,該實驗室有望成為已知宇宙中最冷的地方。

物理學家們今年首次使用這種設備在太空中制造了一種異常的物質(zhì)狀態(tài),玻色-愛因斯坦冷凝物。Bose-Einstein凝聚體是1995年首次創(chuàng)建的,它是在原子云被冷卻至剛好超過絕對零度時形成的。在此溫度下,粒子的波狀量子性質(zhì)占主導地位,它們聚結成一個宏觀的量子對象,物理學家可以用來研究奇異的行為。在地球上,重力限制了對這些云的研究,因為它們會迅速散開,除非重力的影響被強磁場抵消。但是在微重力作用下,凝結物會持續(xù)更長的時間,從而可以進行更精確的研究。而且由于原子的弱磁性“陷阱”可以在太空中使用,物理學家可以將其冷卻到更低的溫度,部分原因是利用一種允許冷凝物膨脹的冷卻冷凝物的技術。

研究人員使用CAL的精密激光和高真空產(chǎn)生的凝結水,在比絕對零度高200萬億分之一度的情況下存活超過一秒。該設施已經(jīng)是國際空間站上最復雜的實驗,在一月份進行了令人難以置信的升級。在八天的時間里,美國宇航局的宇航員安裝了一個原子干涉儀,這一過程被視為在太空進行心臟手術。

實驗2. Alpha電磁光譜儀

這個固定在國際空間站外部的宇宙射線探測器主要負責搜尋暗物質(zhì)粒子。這項耗資20億美元的實驗,在2019年進行了一系列復雜的太空行走,以修復損壞的冷卻泵。

實驗3. 嚙齒動物研究

無數(shù)的老鼠飛上了這個車站。在2019年的一項研究中,日本研究人員報告說,雄性小鼠在國際空間站的籠子里漂浮了35天后仍然可以留下健康的后代。

實驗4. 在太空中的植物

美國國家航空航天局的宇航員在2012年記錄了國際太空站上,太空小胡瓜的生長軌跡。現(xiàn)在,宇航員已經(jīng)能夠種植萵苣和其他蔬菜,以改善太空中長時間的飲食習慣。

實驗5. 對雙胞胎的研究

美國國家航空航天局利用雙胞胎宇航員來監(jiān)控太空飛行對人體尤其是雙胞胎中基因表達造成的變化。在2015-2016年度, Scott Kelly在國際空間站(ISS)呆了近一年,而他的雙胞胎兄弟Mark則留在地球上。

在Scott Kelly返回地球六個月后,一項遺傳變化在很大程度上持續(xù)了下來,從而影響了他的染色體。它們的一部分倒立或端到端翻轉(zhuǎn)。這會導致DNA損傷,并可能與他在太空中經(jīng)歷的大量輻射有關。Scott Kelly染色體末端的許多端粒,在飛行過程中也神秘地加長了,返回地球后48個小時內(nèi),端粒縮短了,大部分恢復了飛行前的長度,盡管他現(xiàn)在的端粒比飛行前要短,這可能會增加他患心血管疾病或某些類型癌癥的風險。

實驗6. 軌道碳觀測站-3

該儀器安裝在空間站外并指向地球,可在繞地球旋轉(zhuǎn)時監(jiān)測二氧化碳的排放。

隨著時間的流逝,空間站中都在盡可能進行更多的科學研究。美國宇航局的科學家將試圖吸引那些以前沒有在接近零重力條件下工作的研究人員。目的是讓他們提出從常規(guī)研究議程(例如蛋白質(zhì)結晶和人類生理學實驗)到基礎生物醫(yī)學研究和地球科學觀測的一切建議,這些東西可以在飛行任務結束前,利用高空飛行平臺的優(yōu)勢。

中國進行了九項科學實驗,包括一個探索DNA如何在太空中突變的項目,將在計劃于2022年完成的首個主要空間站飛行。中國現(xiàn)有的空間實驗室“天宮二號”于2016年發(fā)射升空,該實驗室也進行實驗,但新的空間站將更大,并且預計壽命更長。這個前哨基地被稱為中國空間站,不到國際空間站(ISS)質(zhì)量的四分之一。

POLAR-2的探測器是對天宮2號發(fā)射的傳感器的更強大的跟蹤研究,該傳感器用于研究來自遙遠宇宙現(xiàn)象的高能γ射線爆炸的極化。由國際合作制造的POLAR-2甚至可以使天文學家觀察與引力波源有關的微弱輻射。美國正計劃從2024年開始削減對國際空間站的資助,因為它將把太空工作的重點放在從2022年開始在月球軌道上建設一個前哨基地。這可能意味著,中國的空間站將從2024年成為科學家在低地球軌道上唯一的實驗室。

國際空間站計劃涉及美國,俄羅斯,加拿大,日本和11個歐洲國家的合作伙伴關系。它將至少運行到2024年,并且正在討論將其擴展到2028年。

或許,你也可以申請,到太空做做實驗。

參考文獻:

1. Alexandra Witze. Astronauts have conducted nearly 3,000 science experiments aboard the ISS. Nature, 2020.

DOI: 10.1038/d41586-020-03085-8

https://www.nature.com/articles/d41586-020-03085-8

2. Aveline, D. C. et al. Nature 582, 193–197 (2020). Universe’s coolest lab creates bizarre quantum matter in space.

DOI: 10.1038/d41586-020-01773-z

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01773-z

3. Garrett-Bakelman, F. E. et al. Science 364, eaau8650 (2019). Astronaut twins study spots subtle genetic changes caused by space travel.

DOI: 10.1038/d41586-019-01149-y

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01149-y

4. Brian Owens, Nature 574, 727-728 (2019). From design to lift-off: blasting experiments into outer space.

DOI: 10.1038/d41586-019-03097-z

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03097-z

5. Alexandra Witze, Nature 510, 196–197 (12 June 2014). Space-station science ramps up.

DOI: 10.1038/510196a

https://www.nature.com/news/space-station-science-ramps-up-1.15388

6. Elizabeth Gibney, 2019. China reveals scientific experiments for its next space station.

DOI: 10.1038/d41586-019-01913-0

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01913-0