首先,非常感謝大家陪伴奇物論走過了不一般的2020年,2020還剩下十多天就結束了。近期,奇物論編輯部會針對全球生物材料三大領域的著名學者在2020年發表的研究論文進行歸納總結,供大家學習和交流。

今天,咱們介紹的是來自麻省理工學院的趙選賀教授。

趙選賀,美國麻省理工學院機械工程系教授。博士畢業于哈佛大學,師從國際著名力學家鎖志剛教授。目前該課題組的研究目標是:了解和設計具有空前性能的軟材料和探索新型軟材料的非凡功能。

近年來,趙選賀團隊在Nature, Science, Nature Materials, Science Advances, Science Robotics, Advanced Materials, PNAS, Nature Communications, Physical Review Letters等學術雜志上發表論文130余篇。

以下為該課題組在2020年發表在Nature/Science系列期刊上的研究成果(含部分高水平期刊),下面按照三個領域進行分類

1.水凝膠

2.導電聚合物

3.其他

一、水凝膠

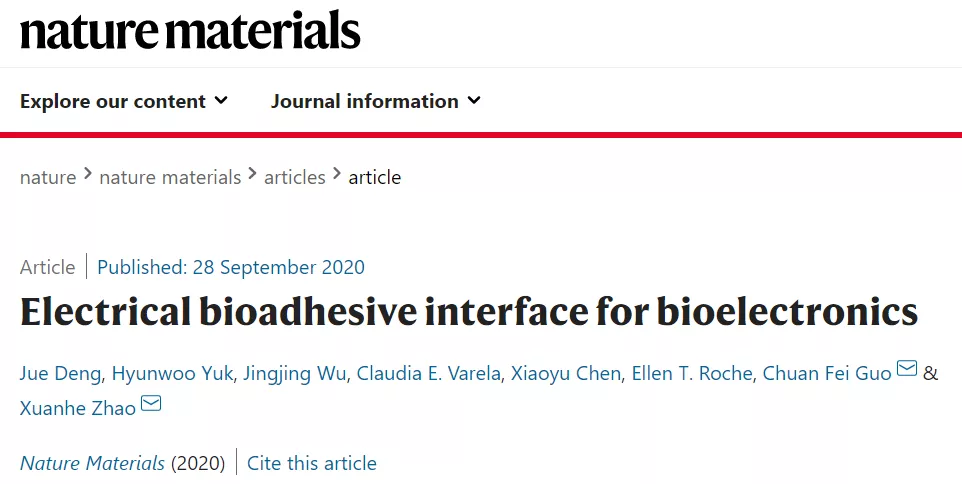

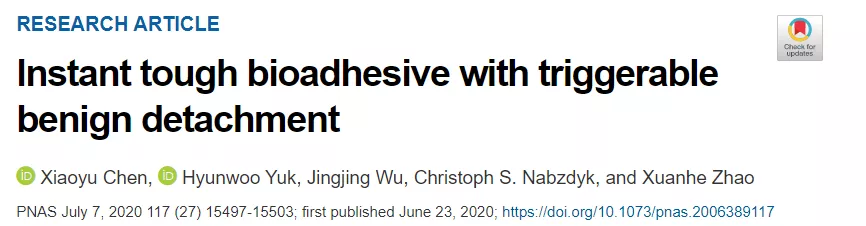

1. Nature Materials:石墨烯復合水凝膠導電生物膠帶(點擊深度解讀)

麻省理工學院趙選賀、南方科技大學郭傳飛等人報告了一種電生物粘附(e-bioadhesive)界面,以實現生物電子設備與各種濕動態組織之間的快速、堅固、共形和導電整合。如果電子生物粘附界面位于生物電子設備的電極上,則可以使其具有導電性,從而可以對下層組織進行電記錄和刺激。此外,可以通過應用觸發溶液從目標組織中良性地撕下電子生物粘附界面,從而允許按需和無創傷地收回植入的生物電子設備。

Deng, J., et al. Electrical bioadhesive interface for bioelectronics. Nat. Mater. (2020).

https://doi.org/10.1038/s41563-020-00814-2

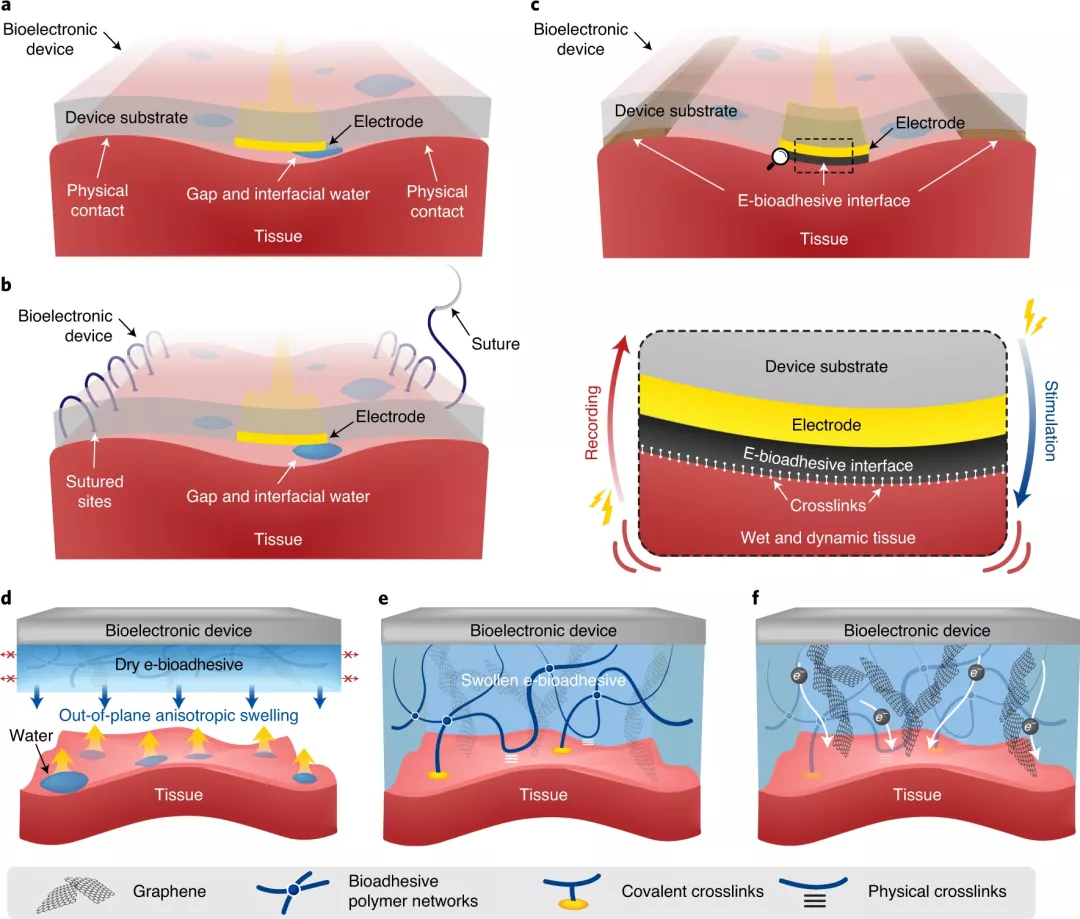

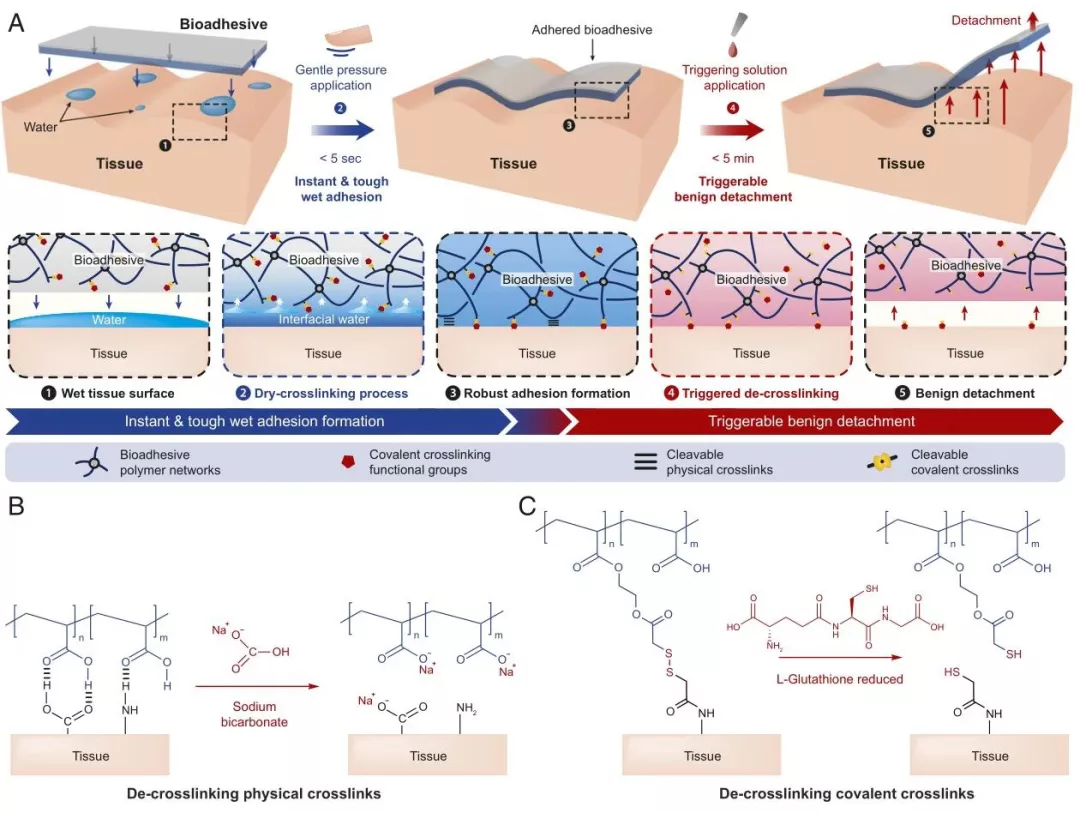

2. PNAS: 可觸發分離的即時強韌的生物粘合劑(深度解讀)

麻省理工學院趙選賀等人報告了一種生物粘合劑,它可以在各種濕動態組織上形成即時(5 s內)和堅韌(界面韌性超過400 J m-2)粘附,并且可以按需從粘附的組織上良性地分離。

XiaoyuChen et al., Instant tough bioadhesive with triggerable benign detachment. PNAS2020.

https://doi.org/10.1073/pnas.2006389117

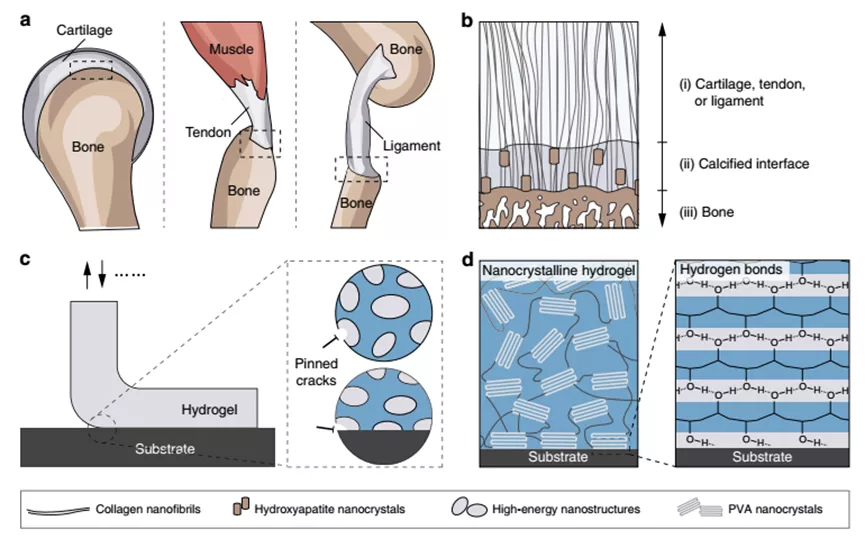

3. Nature Commun.:納米晶排排隊,水凝膠實現抗疲勞粘連

在許多動物的骨骼上,軟結締組織(肌腱、韌帶和軟骨)的粘附可以在數百萬次機械載荷循環中保持高韌性(∽800Jm?2)。但合成水凝膠與工程材料之間尚未實現這種抗疲勞粘連,但對于各種應用(如人造軟骨和肌腱、堅固的防污涂層和水凝膠機器人)來說,是非常需要這種抗疲勞粘連的。

有鑒于此,受肌腱/韌帶/軟骨和骨骼之間納米結構界面的啟發,麻省理工學院趙選賀和華中科技大學臧劍鋒等人將合成水凝膠的有序納米晶結構域結合到工程材料上,由此產生抗疲勞的粘合,界面疲勞閾值為800Jm?2,這是因為與無定形聚合物鏈相比,界面處的疲勞裂紋擴展需要更高的能量來破壞有序的納米結構。 本文要點:1)通過標準的90°剝離測試表明,水凝膠和基底之間產生顯著的抗疲勞粘連,界面疲勞閾值為800 J m-2。2)研究人員通過表面掠入射小角X射線散射試驗和全原子分子動力學(MD)模擬,表明在界面上和整體水凝膠內部引入納米晶域可協同確保水凝膠-固體界面具有極高的抗疲勞性。3)該方法可以在具有復雜幾何形狀的多種工程材料上制備抗疲勞水凝膠涂層。而且進一步證明,抗疲勞水凝膠涂層對天然軟骨表現出低摩擦和低磨損。

Liu, J., et al. Fatigue-resistant adhesion of hydrogels. NatCommun 11, 1071 (2020).

https://doi.org/10.1038/s41467-020-14871-3

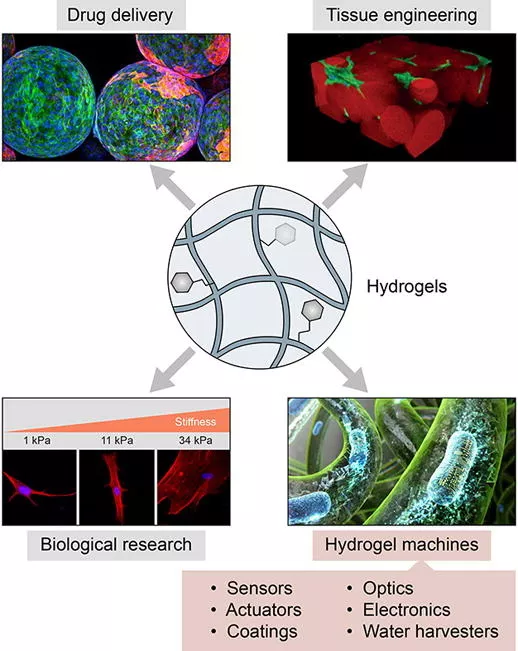

4.Materials Today;水凝膠機器

趙選賀課題組對于水凝膠機器進行了全面綜述。首先根據其應用將各種水凝膠機器分為許多類別。對于每種類別,都將討論(i)水凝膠機的工作原理,(ii)使水凝膠機具有關鍵功能的水凝膠的特殊性能,以及(iii)水凝膠機所面臨的挑戰以及解決這些問題的最新發展。水凝膠機器領域不僅將對水凝膠的基本理解轉化為新的應用,還將通過整合水凝膠來改變機器設計的范式,從而可以最大程度地減少與生物體的物理和生理失配。

Xinyue Liu, et al., Hydrogel machines. Materials Toady 2020.

https://doi.org/10.1016/j.mattod.2019.12.026

二、導電聚合物

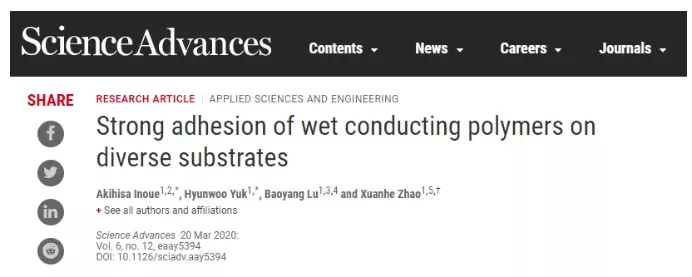

5. Science Advances:濕導電聚合物在各種基材上的強粘合力

麻省理工學院趙選賀教授等人Science Advances發表文章,展示了一種在潮濕的生理環境中,實現了各種導電聚合物在不同絕緣和導電基底上強粘附的通用而簡單的方法。這是導電聚合物在生物電子器件領域的又一重要進展。

關鍵技術:

在基體和導電聚合物之間引入了一層厚度僅為幾個納米的親水性聚合物膠層,該膠層與基體形成強粘附力,并與導電聚合物形成互穿聚合物網絡。

具體而言,研究人員選擇親水性聚氨酯(PU)為原料,來形成納米尺度的超薄粘合劑層。將粘合劑層引入各種基材上的方法簡便易行,常規的旋涂,噴涂或浸涂工藝均可。

方法優勢:

1)優異性能。濕導電聚合物與各種基材之間產生超強的界面粘合力,剪切強度超過120 kPa;力學性能和電化學性能穩定,超聲60分鐘和10,000次充放電循環后未觀察到的界面損壞。

2)實用性:不需要高端儀器設備,不需要精細而高難度的操作,工藝簡便易行。原料來自于市場上常見的導電聚合物和親水性PU,不需要進行復雜的化學合成或底物修飾。此外,該方法與導電聚合物常見的溶劑澆鑄和電沉積等制造方法兼容,且不會損害導電聚合物的電學或力學性能。

3)普適性:改方法適用于玻璃,聚酰亞胺,聚二甲基硅氧烷(PDMS),氧化銦錫(ITO)在內的各種常用的絕緣和導電基底。此外,還與導電聚合物常見的溶劑澆鑄和電沉積等制造方法兼容,且不會損害導電聚合物的電學或力學性能。

總之,這項研究為解決了生物電子器件在潮濕生理環境中的實用性困難,用簡便易行的想法,為導電聚合物的實用化進程起到重要推動作用。

圖|不同基底上的強附著力

Inoue A, Yuk H, Lu B, Zhao X. Strong adhesion of wet conducting polymers ondiverse substrates. Science Advances 2020,6,eaay5394.

https://doi.org/10.1126/sciadv.aay5394

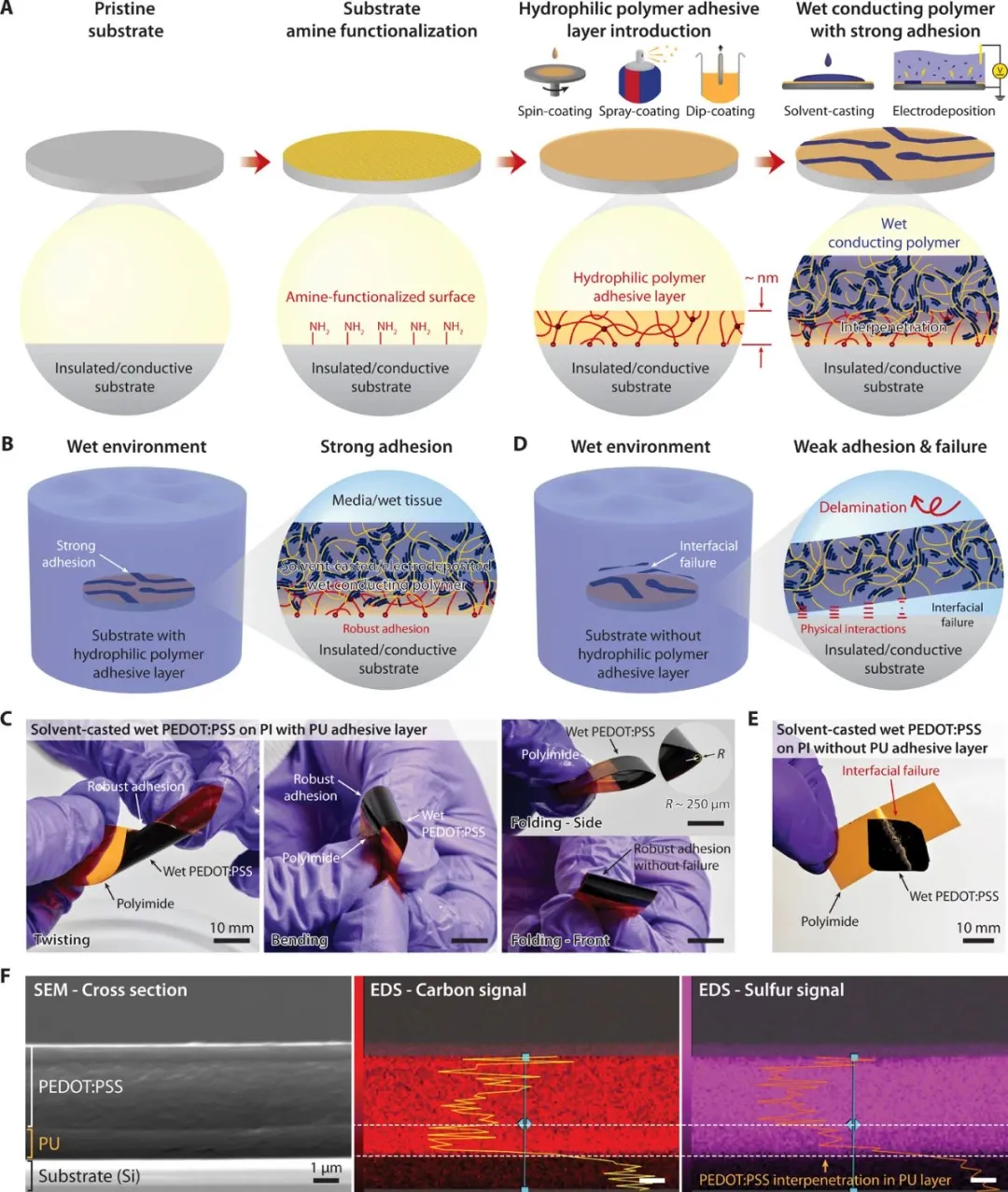

6. Nature Commun.:3D打印導電聚合物

導電聚合物在儲能、柔性電子、生物電子等領域有著廣泛的應用前景。然而,導電聚合物的制備主要依靠傳統方法,如噴墨印刷、絲網印刷和電子束光刻,其局限性阻礙了導電聚合物的快速創新和廣泛應用。有鑒于此,麻省理工學院趙選賀等人介紹了一種基于聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸鹽(PEDOT:PSS)的導電聚合物墨水,實現了導電聚合物微結構的高效、快速3D打印。

本文要點:

1)所得的導電聚合物油墨顯示出卓越的3D可印刷性,能夠實現高分辨率(超過30 μm),高長寬比(超過20層)以及導電聚合物的可重復生產,這些聚合物也易于與其他3D打印材料(例如絕緣彈性體)集成實現多材料3D打印。

2)3D打印的導電聚合物經干燥退火后可在干燥狀態下提供高導電性(電導率超過155 S cm?1)和靈活的PEDOT:PSS 3D微結構。此外,經過干燥退火的3D打印導電聚合物可通過在潮濕環境中溶脹而輕松地轉變成柔軟(楊氏模量低于1.1 MPa)但具有高導電性(導電率高達28 S cm?1)的PEDOT:PSS水凝膠。

3)PEDOT:PSS的成功3D打印具有重要的現實價值,研究人員進一步以便捷、快速且簡化的方式演示了基于3D打印的高密度柔性電子電路和軟神經探針的制造。

這項工作不僅解決了導電聚合物3D打印中的現有挑戰,而且為基于導電聚合物的柔性電子產品、可穿戴設備和生物電子學提供了一種有前途的制造策略。

Hyunwoo Yuk, et al. 3D printing of conducting polymers. Nat. Commun. 2020, 11 (1), 1604.

DOI: 10.1038/s41467-020-15316-7

https://doi.org/10.1038/s41467-020-15316-7

三、其他

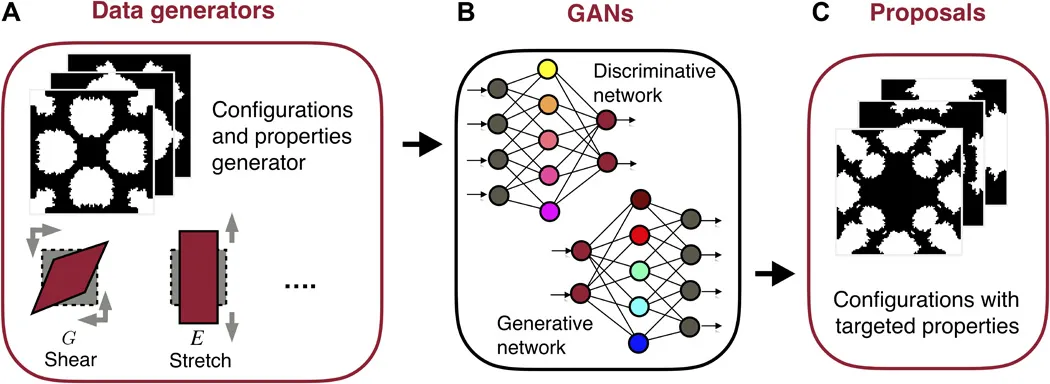

7. Science Advances:無需經驗也可設計復雜建筑材料

從納米到米的長度尺度的建筑材料對于各種應用是合乎需要的。增材制造的最新進展已經使復雜結構材料的批量生產在技術和經濟上都可行。但是,現有的建筑設計方法通常依賴于經驗豐富的設計師的先驗知識,從而限制了建筑材料的廣泛應用。尤其具有挑戰性的是在沒有先驗知識的情況下以無經驗的方式設計具有極端特性的建筑材料,例如各向同性彈性的Hashin-Shtrikman上限。

于此,趙選賀課題組提出了一種無需經驗和系統的方法來設計具有生成對抗網絡的復雜建筑材料。這些網絡是使用模擬數據訓練的,這些數據來自數百萬個隨機生成的結構,這些結構是根據不同的晶體對稱性分類的。展示了400多個二維結構的建模和實驗結果,這些結構在孔隙率為0.05到0.75的各向同性彈性剛度上接近Hashin-Shtrikman上界。

Yunwei Mao,et al., Designing complex architectured materials with generative adversarial networks. Science Advances 2020.

DOI: 10.1126/sciadv.aaz4169

https://advances.sciencemag.org/content/6/17/eaaz4169

此外,以下為趙選賀教授作為作者之一的發表在Nature/Science系列的研究論文,當然,還有發表在其他期刊上的研究,有興趣的讀者可以前往課題組官網自行閱讀。

個人簡介:

趙選賀,美國麻省理工學院機械工程系教授。2003 年畢業于天津大學,2009 年博士畢業于哈佛大學機械工程系,師從國際著名力學家鎖志剛教授。課題組致力于人與機器之間的界面上發展科學技術,以應對健康和可持續性方面的巨大社會挑戰。當前研究的重點是軟材料和系統的研究與開發,包括聚合物,水凝膠,生物粘合劑,生物電子學和醫療機器人。

近年來,趙選賀團隊在Nature, Science, Nature Materials, Science Advances, Science Robotics, Advanced Materials, PNAS, Nature Communications, Physical Review Letters等學術雜志上發表論文130余篇。他還是美國國家科學基金會事業獎的獲獎者,曾獲海軍研究辦公室青年科學家項目獎,及AVS生物材料部的青年研究者獎。