1. Chem. Soc. Rev.: 電化學中和能: 從概念到裝置

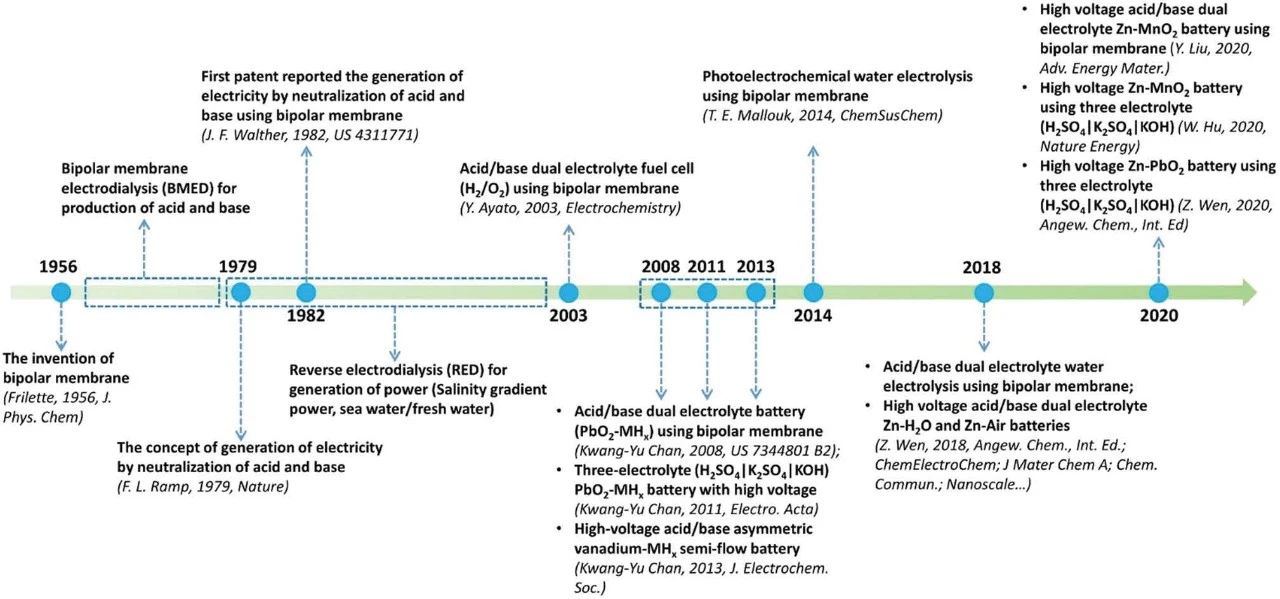

諸如電池和電解池之類的水性電化學裝置由于其環境友好,低成本和高安全性等特點,而成為一種極具發展前景的儲能和轉換系統。然而,如何提高電化學電源器件(如燃料電池、電池和超級電容器)的電位窗口和能量密度,以及如何將電解過程中的能耗降至最低等關鍵問題仍面臨著巨大的挑戰。通過將傳統的酸堿中和熱能電化學轉化為電,即電化學中和能(ENE),即電化學方式將酸堿中和的不對稱電解質解耦,在改善水性設備性能方面顯示出巨大潛力。有鑒于此,中國科學院福建物質結構研究所溫珍海研究員等人,介紹了ENE概念,包括其發展歷史、熱力學原理、工作原理、器件結構和應用。綜述了近年來以燃料電池、電池、超級電容器和電解電池為重點的ENE輔助的電化學能源設備的研究進展。最后,討論了ENE相關技術的挑戰和未來前景。1)通過在水相電化學裝置中設計一種酸堿不對稱電解質,證明了可以以電能的形式收集酸堿中和中存儲的勢能。所收集的能量,稱為電化學中和能(ENE),為改善水性設備的性能提供了現成的有效方法。如果能通過精心設計的電解槽有效地收集相應的ENE,則可大大提高燃料電池、電池和超級電容器的輸出電壓和能量密度,同時也可大大降低電解電池所需的施加電壓。2)可預見的是,ENE在發展高效電化學能源裝置、工業酸堿廢水處理、環境修復、電化學合成等領域具有廣闊的應用前景。ENE器件的發展可能為設計包括燃料電池、超級電容器和電池在內的新型水性能量存儲和轉換器件開辟了新的途徑,以滿足未來日益增長的能源需求。3)綠色和可持續的有機合成是ENE系統的另一個有希望的應用,因為各種有機氧化還原反應可以很容易地在酸堿不對稱系統中偶聯。但是,在當前階段,ENE輔助設備存在多個瓶頸,其中包括:(1)由于使用了酸堿不對稱電解質,組裝過程復雜。(2)由于不可避免的離子泄漏/交叉以及酸和堿的連續消耗,導致穩定性和耐久性較差;(3)ENE基電池的充放電可逆性差;(4)由于使用BPM或多個離子交換膜/室,導致設備的內部電阻較高;(5)使用BPM的成本相對較高;(6)由于缺乏pH敏感反應,對器件的電極反應選擇有限。作為一個鮮為人知的研究主題,仍然有許多未培養的主題需要進一步研究。首先,盡管ENE輔助設備在實驗上已在電化學性能方面取得了顯著改善,但與ENE設備有關的一些詳細見解仍然不是很清楚。應該進行更多的研究來研究pH值,電解質濃度,設備尺寸和尺寸以及其他環境條件的影響。

電池學術QQ群:924176072Yichun Ding et al. Electrochemical neutralization energy: from concept to devices. Chem. Soc. Rev., 2021.https://doi.org/10.1039/D0CS01239D

2. Chem. Soc. Rev.:發光材料用于STED技術以實現超分辨成像

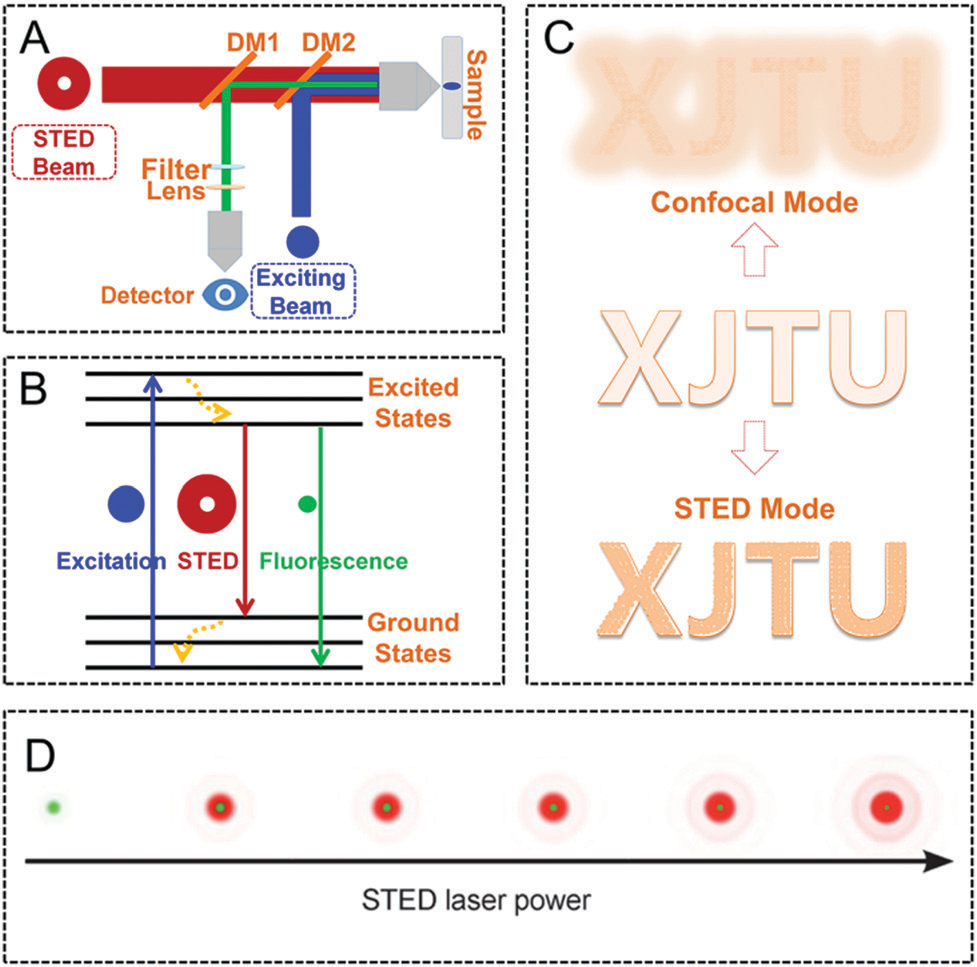

西安交通大學黨東鋒教授、孟令杰教授和香港科技大學唐本忠院士對發光材料用于STED技術以實現超分辨成像的相關研究進行了綜述介紹。1)受激輻射耗損(STED)納米顯微鏡是一種具有廣泛發展前景的熒光顯微鏡,它可以在納米尺度上進行結構檢測難,并具有優異的成像分辨率,因此可以用于材料科學和生物學研究。除了對顯微鏡進行優化之外,發光材料對于實現STED的超高分辨率(小于100 nm)成像、可視化和長期跟蹤來說也具有重要意義。2)作者在文中綜述了近年來不同種類的熒光團在實現STED超分辨成像中的研究進展,其中包括無機熒光團、熒光蛋白、有機發光材料、聚集誘導發光(AIE)發光材料和熒光納米顆粒等,并對這些熒光團的特征進行了介紹和比較,以對發光材料的性質和它們的STED成像性能之間的關系進行了深入的討論。這篇綜述旨在為開發用于STED納米顯微鏡超分辨成像的新材料提供指導,進一步推動超分辨成像在材料科學和生物研究中的發展。

發光材料與器件學術QQ群:529627332Yanzi Xu. et al. Recent advances in luminescent materials for super-resolution imaging via stimulated emission depletion nanoscopy. Chemical Society Reviews. 2020https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cs/d0cs00676a#!divAbstract

3. Chem. Rev.: 多相催化的計算方法研究進展

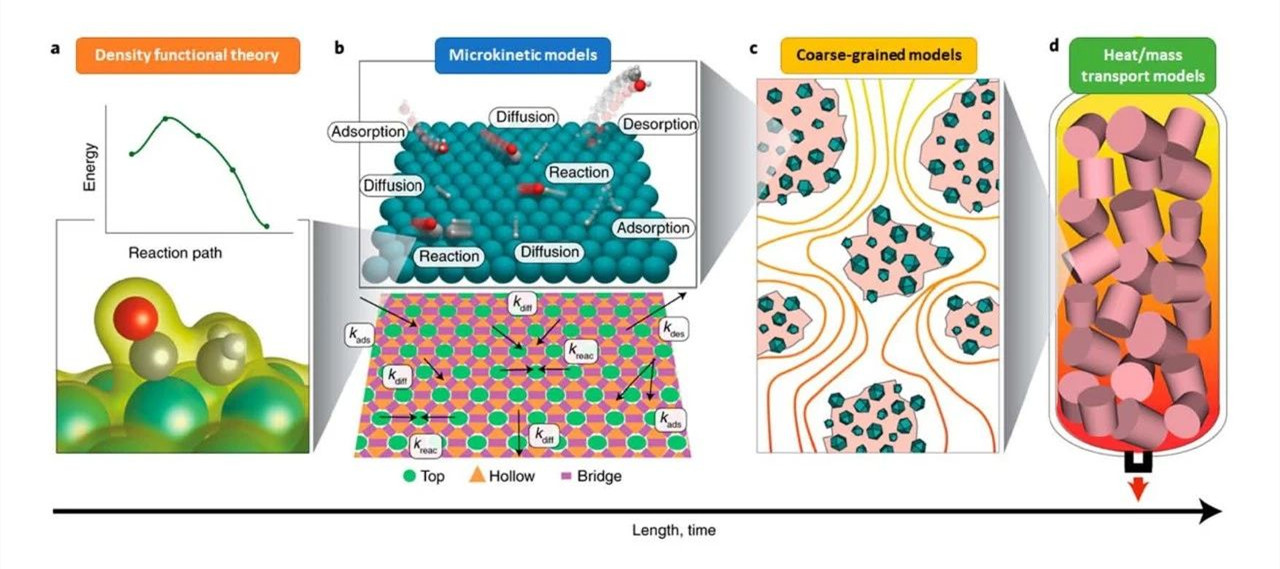

計算探測催化系統原子層面細節的能力為基于原理的自下而上設計新型多相催化劑帶來了巨大的希望,這些催化劑是工業化學和能源領域的核心。有鑒于此,威斯康星大學麥迪遜分校的Manos Mavrikakis等人,批判性地分析了多相催化在計算模擬領域的最新進展。1)首先,調查了所采用的電子結構方法和原子催化劑模型的進展,這些方法使催化界能夠建立越來越復雜,現實和準確的負載型過渡金屬催化劑活性位點模型。然后,回顧了微動力學建模方面的進展,特別是平均場微動力學模型和動力學蒙特卡羅模擬,它彌合了納米尺度計算見解和宏觀實驗動力學數據之間的差距。最后,回顧了加速催化劑設計和發現的理論方法的進展。2)涵蓋長度和時間尺度的數量級,非均相催化的建模確實是一個多學科領域。盡管第一性原理計算可以對納米級發生的催化反應的能量學提供非常詳細的見解,但沒有簡單的方法可以使用這些見解來合理化實驗提供的宏觀反應動力學數據。取而代之的是,每種專門研究特定長度和時間范圍的模擬的不同計算方法的集合提供了連接實驗和理論世界的關鍵。目前,這種多尺度方法是建模多相催化劑的黃金標準。3)為了進行此類開發,計算催化界需要與研究模型系統的實驗界攜手并進,例如,測試物種在活性位點上的吸附能,以對其電子結構進行標定。從長遠來看,預見了將計算研究中獲得的重要知識和見識轉化為現實世界的催化劑和應用所面臨的挑戰。例如,雖然現在可以常規預測高活性催化劑,但還不能預測如何合成它們,或判斷它們在反應條件下是否穩定。為了解決這個問題,將需要新的方法來進一步彌合理論與整個實驗鏈之間的差距。隨著這一轉變,本綜述中討論的許多概念,如催化描述符和比例關系,將需要重新發展,因為它們主要適用于傳統的金屬和金屬氧化物催化系統。廣泛適用于各種催化材料的“通用”描述符和比例關系的發展,將是在這一新方向上推進該領域的重要一步。

納米催化學術QQ群:256363607Benjamin W. J. Chen et al. Computational Methods in Heterogeneous Catalysis. Chem. Rev., 2020.DOI: 10.1021/acs.chemrev.0c01060https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.0c01060

4. Nature Commun.: 使用有機燃燒合成的Fe-Mn-K催化劑將二氧化碳轉化為航空燃料

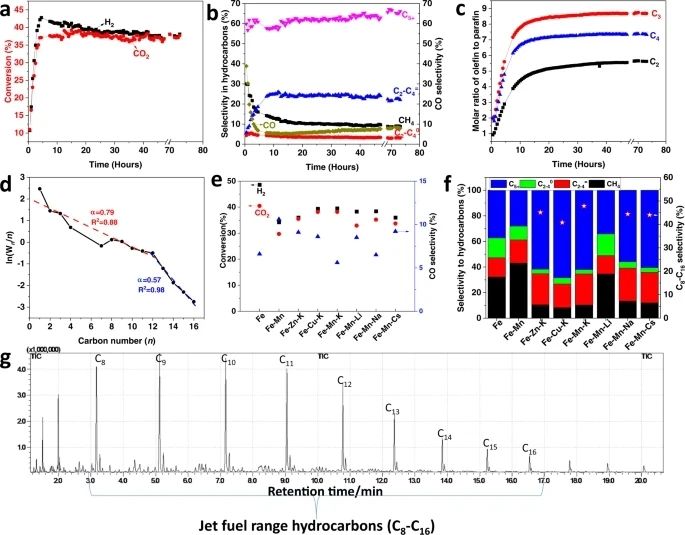

隨著對氣候變化的日益關注,二氧化碳的利用或轉化為可持續的合成碳氫化合物燃料,尤其是用于交通,繼續吸引著全世界的興趣。在尋找可持續或可再生航空燃料時尤其如此。有鑒于此,牛津大學Peter P. Edwards和Tiancun Xiao等人,報告了使用有機燃燒法(OCM)制備鐵基催化劑的方法,并確定了它們可直接有效地將CO2轉化為噴氣燃料范圍碳氫化合物的催化性能。1)報告了一種合成方案,通過使用新穎,廉價的鐵基催化劑固定二氧化碳直接轉化為航空噴氣燃料。2)Fe-Mn-K催化劑的CO2轉化率為38.2%,C8-C16烴類的選擇性為47.8%,對CH4和CO的選擇性相應較低。該轉化反應還可生產乙烯、丙烯和丁烯等輕質烯烴,產率為8.7%,它們是石化工業的重要原料,目前也僅從化石原油中獲得。3)由于這種二氧化碳是從空氣中提取的,并且在飛行中燃燒時會從噴氣燃料中重新排放出來,因此總體效果是一種碳中和燃料。這與碳氫化合物化石燃料產生的噴氣燃料形成了鮮明對比,后者的燃燒過程將化石碳解鎖并以空氣中的碳(二氧化碳)形式長期存在于大氣中。

Benzhen Yao et al. Transforming carbon dioxide into jet fuel using an organic combustion-synthesized Fe-Mn-K catalyst. Nat Commun, 2020.DOI: 10.1038/s41467-020-20214-zhttps://doi.org/10.1038/s41467-020-20214-z

5. Matter: CaTi0.5Mn0.5O3-δ在太陽能熱化學制氫中的優異性能

全球從化石燃料能源過渡到可持續能源,特別是太陽能,需要在能源儲存方面取得突破。兩步法太陽能熱化學制氫(STCH)利用整個太陽能光譜,在沒有貴金屬催化的情況下工作,并分別生產氫和氧,已成為滿足此需求的有吸引力的路線。有鑒于此,美國西北大學Sossina M.Haile教授和Xin Qian等人,報道了鈣鈦礦CaTi0.5Mn0.5O3-δ(CTM55)在這一過程中的優異性能。CTM55的中間焓(200 ~ 280 kJ (mol-O)?1)和大熵(120 ~ 180 J (mol-O)?1 K?1)的結合為水的分解創造了有利條件。1)報告了CaTi0.5Mn0.5O3-δ的熱化學性質。大的熵和適度的還原焓以及快速的材料動力學相結合,在還原溫度僅為1,350°C且循環時間短至1.5 h的情況下,可實現10 mL g-1的出色產氫率。該材料還顯示出優異的熱穩定性。2)對CTM55的結構演化、氧化還原熱力學和熱化學分解水能力進行了全面的研究。通過原位高溫X射線衍射(XRD)測量跟蹤結構的演變,并輔以薄膜CTM55的原位高溫X射線近邊緣光譜吸收(XANES),提供了Mn和Ti物種的相對氧化還原活性。3)氧化態的變化主要由Mn決定,Ti穩定立方相并增加其還原焓。在1,350°C(還原)和1,150°C(水分解)之間的循環中,實現了10.0±0.2 mL g-1的產氫率,總循環時間為1.5 h,超過了之前所有的燃料生產報告。氣體逸出速率表明,在1150°C及更高溫度下,材料的快速動力學過程主要受熱力學驅動力的大小限制。總之,CTM55的高熱穩定性、良好的熱力學和快速動力學相結合,使其成為一種具有競爭力的高容量熱化學制氫材料。

納米催化學術QQ群:256363607

Xin Qian et al. Outstanding Properties and Performance of CaTi0.5Mn0.5O3–δ for Solar-Driven Thermochemical Hydrogen Production. Matter, 2020.DOI: 10.1016/j.matt.2020.11.016https://doi.org/10.1016/j.matt.2020.11.016

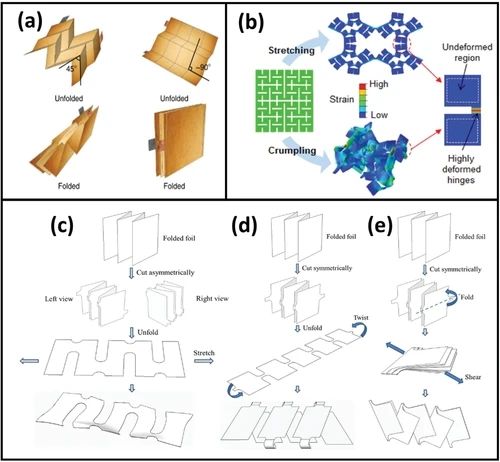

6. AEM: 可伸縮儲能設備:材料、結構設計、設備組裝

可伸縮的能量存儲設備(SESD)作為下一代獨立可穿戴系統的電源是必不可少的,這是因為它們適用于復雜表面并在機械變形下具有功能性。有鑒于此,新加坡南洋理工大學Pooi See Lee教授和香港城市大學支春義教授等人,簡要介紹了可拉伸電極和隔膜在SESDs制造中實現可拉伸性和材料合成的基本力學結構策略。從設計策略和性能優化的角度,總結了具有代表性的可伸縮超級電容器、可伸縮鋰基和鋅基電池等SESD在機械應變下的電壓輸出、能量密度和容量保持等方面的研究進展。最后,提出了該領域面臨的挑戰和未來的發展方向。1)可拉伸性是用于可穿戴應用的能量存儲裝置的關鍵和必不可少的特征。介紹了可拉伸性的策略設計,可拉伸性極和隔膜的制備,以及可拉伸性超級電容器、可拉伸性鋰離子電池和可拉伸性鋅電池的組裝。此外,還討論了SESD在集成系統中的應用。2)盡管在過去的幾年中取得了較大的成就,但要在實際應用中獲得可靠的SESD,仍然存在相當大的挑戰。首先,需要增加SESDs的能量密度。到目前為止,在制備的SESDs中實現的能量密度是中等的,無法達到常規ESDs的實際電化學性能水平。因此,開發高容量電極材料和具有高離子導電性的新型耐用且生物相容的凝膠/固體電解質是提高SESDs能量密度的有效途徑。其次,反復機械變形下的分層是SESDs亟待解決的另一個問題。在可拉伸電極中,電極材料在施加的應力作用下容易從集電體上脫落,特別是當集電體中電極材料的質量載荷較大時,會導致容量快速降低。第三,SESD的封裝尚未引起足夠的重視。當前大多數的SESD仍然體積太大,尺寸太大。因此,應該更加努力地開發用于SESD的薄的,可拉伸的,耐用的和生物相容的包裝材料,以實現實際的可穿戴應用。此外,仍需要解決SESD與其他組件之間的無縫集成,以實現完整和獨立的可穿戴系統。

Xuefei Gong et al. Stretchable Energy Storage Devices: From Materials and Structural Design to Device Assembly. Advanced Energy Materials, 2020.DOI: 10.1002/aenm.202003308https://doi.org/10.1002/aenm.202003308

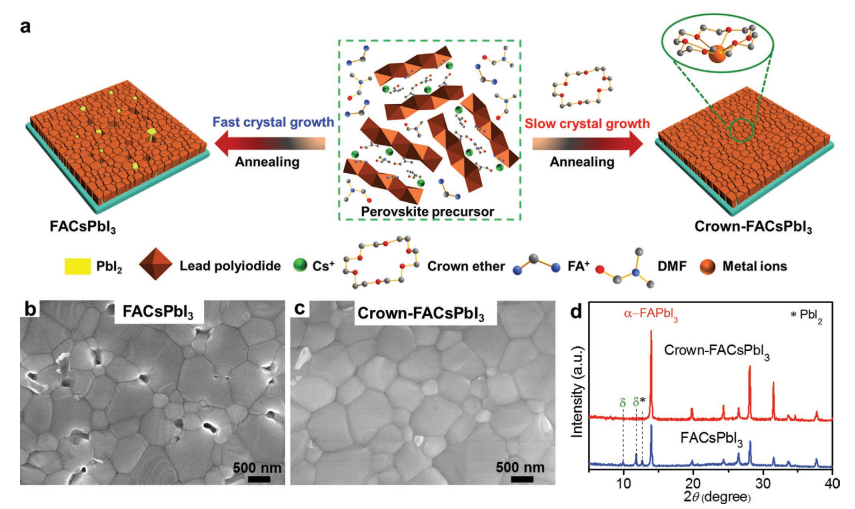

7. AFM: 冠醚輔助鈣鈦礦薄膜生長,實現高效穩定的太陽能電池組件

基于FACs(FA+,甲脒和Cs+,銫)的鈣鈦礦太陽能電池(PSC)因其優異的光穩定性和熱穩定性而備受關注。然而,FACs基鈣鈦礦的水汽不穩定性和大面積薄膜加工問題(成膜性較差)阻礙了其光伏應用。鑒于此,廈門大學Jing Li,Jun Yin和Binghui Wu等人在鈣鈦礦前軀體中引入了冠醚分子,利用冠醚與金屬陽離子之間相互作用輔助大面積FACs基鈣鈦礦的制備。1) 研究發現,冠醚分子可以調節α相FACsPbI3薄膜結晶過程,使其均勻生長,進而獲得致密平整的薄膜。同時,冠醚分子能夠分布晶粒表面和界面,抑制水分浸入,提高了鈣鈦礦薄膜的水穩定性。2)進一步,通過刮涂法制備了大面積高質量的FACsPbI3鈣鈦礦薄膜。因此,制備了總面積為4×4和10×10 cm2的鈣鈦礦太陽能模組,效率分別達到16.69%和13.84%,并且在1000小時內具有出色的穩定性。這種冠醚輔助策略為高效穩定的大面積PSC模組的加工提供了一條行之有效的途徑。

光電器件學術QQ群:474948391Ruihao Chen et al. Crown Ether‐Assisted Growth and Scaling Up of FACsPbI3 Films for Efficient and Stable Perovskite Solar Modules,Advanced Functional Materials,2020.DOI: 10.1002/adfm.202008760.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202008760

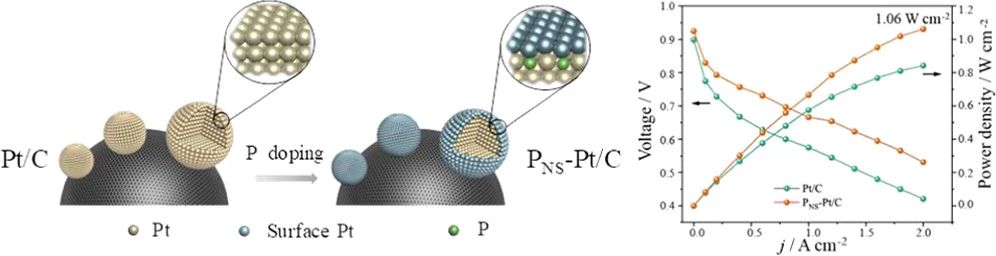

8. ACS Catalysis:結構無序的磷摻雜鉑作為高活性氧還原反應電催化劑

在質子交換膜燃料電池中,Pt合金催化劑用于氧還原反應(ORRs)的應用受到堿金屬浸出的嚴重阻礙,產生的金屬離子會通過取代H+和誘導Fenton反應導致Nafion膜的降解。由于陰離子腐蝕產物的相對無害性,使用非金屬元素摻雜Pt可以顯著緩解此類問題。近日,廈門大學孫世剛院士,田娜教授,安徽師范大學盛天報道了一種磷摻雜策略,以極大地提高Pt的ORR性能。1)通過一種無表面活性劑的方法將P引入商用Pt/C(PNS-Pt/C)的近表面。高角環形暗場掃描透射電子顯微鏡(HAADF-STEM)和X射線光電子能譜(XPS)測試表明,P摻雜引起了Pt晶格的畸變和d帶中心的下移。以吸附CO為分子探針的原位電化學傅里葉變換紅外光譜(FTIR)進一步揭示了P摻雜可以降低吸附能。2)實驗結果顯示,PNS-Pt/C催化劑的ORR質量活性高達1.00 mA μgPt?1@0.90 V,比原來的Pt/C催化劑提高了7倍。同時,耐久性也得到了提高。在10000次循環后,PNS-Pt/C的ORR質量活性的僅損失14%,而Pt/C損失了51%。更重要的是,采用低Pt負載量(0.15 mg cm?2)的PNS-Pt/C陰極的H2?空氣燃料電池在電流密度為2.0 A cm?2時的功率密度為1.06 W cm?2。在0.60 V(實際工作電位)下的電流密度為1.54 A cm?2,是商用Pt/C的2倍。3)密度泛函理論(DFT)計算表明,近表面P摻雜會引起Pt表面的畸變,表面凹陷的Pt位對ORR具有最佳的OH結合能。此外,這種P摻雜策略也適用于PtNi合金催化劑,以進一步提高ORR性能。

電催化學術QQ群:740997841Bang-An Lu, et al, Structurally Disordered Phosphorus-Doped Pt as a Highly Active Electrocatalyst for an Oxygen Reduction Reaction, ACS Catal. 2021DOI:10.1021/acscatal.0c03137https://dx.doi.org/10.1021/acscatal.0c03137

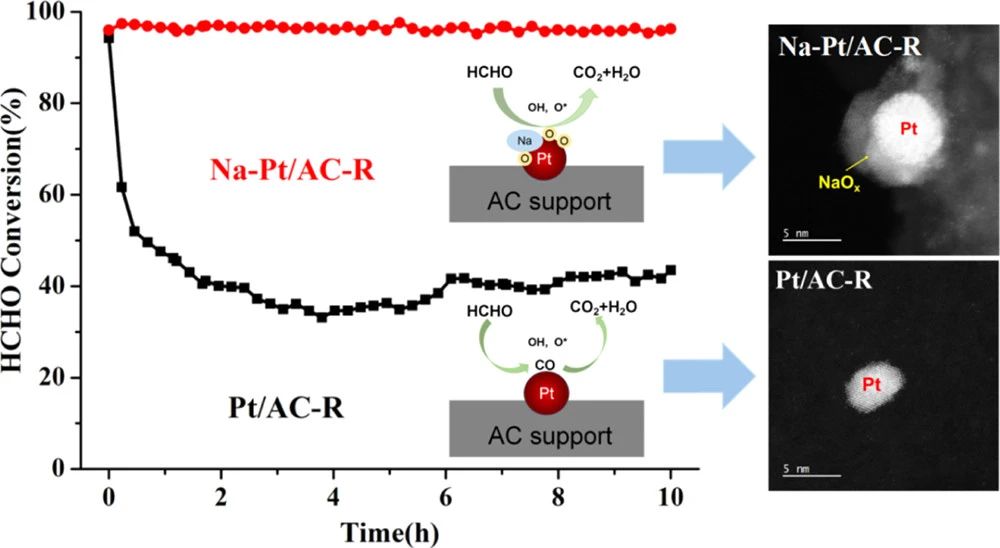

9. ACS Catalysis:堿金屬促進的Pt/AC催化劑助力甲醛的常溫氧化

得益于強金屬氧化物-載體相互作用(SMSI),金屬氧化物載體在貴金屬基甲醛(HCHO)氧化催化劑中得到了廣泛的應用。然而,很少有關于非氧化物負載的貴金屬催化劑用于HCHO氧化的研究報道。近日,中科院城市環境研究所賀泓院士,Yaobin Li,美國中佛羅里達大學劉福東報道了一系列負載在非氧化物即活性炭(AC)上的Pt催化劑(Pt/AC)。1)研究人員制備了添加或不添加堿金屬Na的Pt/AC催化劑,研究了催化劑的HCHO氧化性能。實驗結果顯示,在Na?Pt/AC?R(還原Na?Pt/AC)催化劑上,HCHO在25 ℃時可完全氧化生成H2O和CO2,而在相同反應條件下,Pt/AC?R催化劑僅有40%的HCHO轉化率。2)表征結果顯示,Na?Pt/AC?R催化劑中Na的加入可以誘導形成Pt?Ox?Na物種,從而提高了Pt物種的穩定性,增加了Pt的分散性,同時,提高了化學吸附氧和水的活性,從而形成了豐富的表面活性羥基。此外,HCHO?TPD結果顯示,由于Na?Pt/AC?R催化劑上含有豐富的OH基團,HCHO可以直接轉化為CO2和H2O。堿金屬對負載型Pt催化劑上甲醛氧化的促進作用可進一步擴展到具有非氧化物載體的催化劑體系。

納米催化學術QQ群:256363607

Chunying Wang, et al, A Nonoxide Catalyst System Study: Alkali Metal-Promoted Pt/AC Catalyst for Formaldehyde Oxidation at Ambient Temperature, ACS Catal. 2021DOI:10.1021/acscatal.0c03196https://dx.doi.org/10.1021/acscatal.0c03196

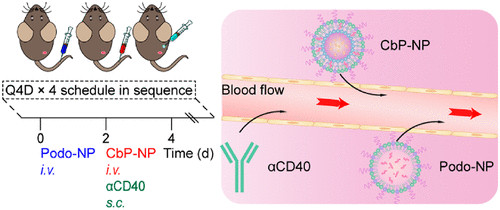

10. ACS Nano:生物反應性納米顆粒的序貫治療誘導抗血管生成和凋亡,并與CD40激動劑協同抗腫瘤免疫

抗血管生成和化療方案與癌癥免疫療法相結合具有協同增強抗腫瘤免疫力的潛力。在此,美國芝加哥大學林文斌等人報道了兩種生物響應性納米顆粒的構建,即Podo-NP和CbP-NP,分別包含前藥鬼臼毒素(Podo)和卡鉑。1)酯酶響應性Podo-NP,氧化還原敏感性CbP-NP和CD40激動劑的序貫治療可以促進抗腫瘤T細胞反應。2)Podo-NP通過阻止內皮細胞的增殖和遷移,新生血管的萌發,小管的形成以及新形成的血管的穩定來抑制血管生成。3)血管內皮生長因子阻斷和內皮抑素的刺激使腫瘤血管正常化,從而使效應免疫細胞有效浸潤。隨后用CbP-NP阻斷細胞分裂周期,誘導腫瘤細胞凋亡。4)CD40激動劑激活抗原呈遞細胞,以處理死亡腫瘤細胞釋放的腫瘤相關抗原,從而逆轉免疫抑制性腫瘤微環境。5)在肺癌小鼠模型中,用生物響應性NPs序貫給藥,激活腫瘤微環境,并與CD40激動劑協同作用,使移植瘤消退并抑制播散性腫瘤。

生物醫藥學術QQ群:1033214008Xiang Ling, et al. Sequential Treatment of Bioresponsive Nanoparticles Elicits Antiangiogenesis and Apoptosis and Synergizes with a CD40 Agonist for Antitumor Immunity. ACS Nano, 2020.DOI: 10.1021/acsnano.0c07132https://doi.org/10.1021/acsnano.0c07132

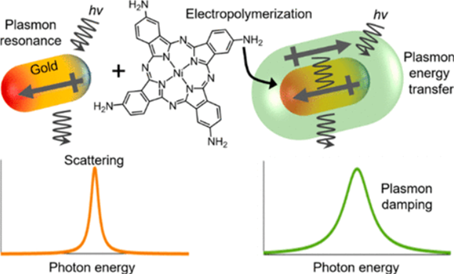

11. ACS Nano:雜化納米天線中的等離激元能量轉移

等離激元金屬納米粒子在光激發時表現出較大的偶極矩,并具有誘導附近材料電子躍遷的潛力,但是迄今為止,快速的內部弛豫限制了等離激元介導的空間范圍和效率。近日,萊斯大學Christy F. Landes,Stephan Link等報道了通過光電化學方法來合成由具有光電導性聚合物涂層和等離激元納米粒子組成的雜化納米天線。1)作者通過光電化學方法制備了由等離激元金納米棒(Au NRs)和光電導聚合物,(poly)nickel(II) 2,9,16,23-tetra(amino)phthalocyanine ((p)NiTAPc)組成的雜化納米天線。研究發現,導電聚合物的形成對納米顆粒具有選擇性,并且光激發可增強聚合反應。2)作者通過原位光譜法和模擬技術確定了一種機制,其可實現高達50%的非輻射能量轉移效率。該工作報道的納米天線將等離激元天線強的光捕獲特性與聚合物外殼類似的器件可加工性結合在了一起,具有重要的意義。

Sean S. E. Collins, et al. Plasmon Energy Transfer in Hybrid Nanoantennas. ACS Nano, 2020DOI: 10.1021/acsnano.0c08982https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c08982

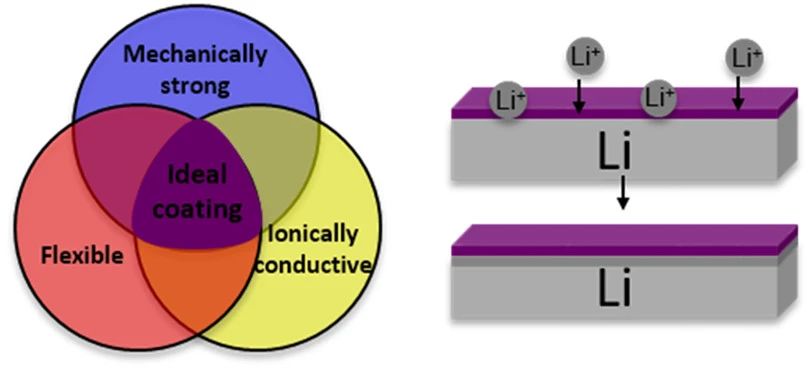

12. ACS Nano綜述:通過定制微米和納米級人工涂層用于無枝晶鋰金屬沉積的最新進展

對更高能量密度電池的需求使得人們開始重新審視導致鋰金屬負極不安全,并從一開始就阻礙其商業化的枝晶生長問題。抑制枝晶生長的一種策略是在金屬Li上沉積薄的、定制的防腐鈍化涂層,使得金屬Li無法與有機電解質溶液自發反應,形成鈍化固體電解質界面(SEI)。主要存在的挑戰在于探索并沉積一種既具有電子絕緣性又允許Li+以較高的循環速率均勻滲透的涂層,以便金屬Li在定制涂層下的納米尺度上實現均勻電沉積。近年來,一些研究利用兩種不同材料的特性,對多組分薄膜進行了研究,這兩種材料既可以單獨調節,也可以根據互補的特性進行選擇。這些多組分涂層將有望推動人們合理設計的能夠有效抑制鋰枝晶生長的SEIs。有鑒于此,美國德克薩斯大學奧斯汀分校C. Buddie Mullins綜述了能夠有效抑制鋰枝晶生長的微米和納米級多組分定制涂層的最新進展,重點總結了這些涂層改善電池性能的機理,以及設計和測試用于電動汽車充電電池的考慮因素。1)理想的涂層需要平衡機械強度、柔韌性和離子導電性,同時能夠實現Li+的快速均勻滲透。同時具有薄層,電子絕緣,化學和電化學穩定以及低介電常數等特性。這些特性在控制Li電沉積中具有特殊的作用,然而很少能在單一材料中實現所有特性。因此,多組分涂層提供了一種構建高度可定制保護層的方法。2)早期的涂層研究主要針對專門為單一特性選擇的材料,如固有導電性、剪切模量等。隨著人們意識到所有特性的重要性,越來越重視對現有材料的調節,以提高它們抑制枝晶形成的能力。有機和無機材料都可以通過控制官能團和缺陷來改善某些特性,如導電性或機械強度。此外,多個組分可以通過組合每個組分的最佳性能或通過使用各組分之間的相互作用來改善,從而定制涂層性能以優化沉積。3)由于缺乏均勻性或化學穩定性,即使是最強的涂層也無法獲得良好的性能。為了更全面地了解涂層機理,特別是在多組分涂層中,可能相互影響的每一組分,作者提出了一種更全面的手段來評估新涂層的性能,優先考慮以下幾點:i)測量或估計涂層在其最佳厚度下的延性和脆性破壞;ii)測量或估算控制其單位面積鋰離子滲透率的參數;iii)確認涂層的電子絕緣特性;iv)確認涂層成分不溶于電解液,且與金屬Li接觸時不會發生反應;v)測試并確認良好的循環性能。4)作者最后指出了抑制枝晶生長,促進鋰金屬負極穩定、長期循環性能的未來研究方向:i)研究薄膜中各個組分相互影響的方式,ii)對特性進行建模,以更好地闡明如何調整這些特性以優化離子選擇性、導電性、強度和柔性,以及這些特性是如何受組分之間相互作用的影響;iii)降低工業化門檻。Melissa L. Meyerson, et al, Recent Developments in Dendrite-Free Lithium-Metal Deposition through Tailoring of Micro- and Nanoscale Artificial Coatings, ACS Nano, 2020DOI: 10.1021/acsnano.0c05636https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c05636