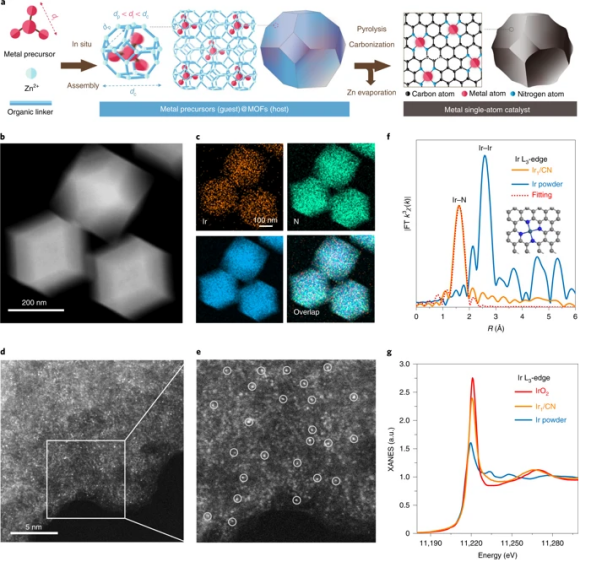

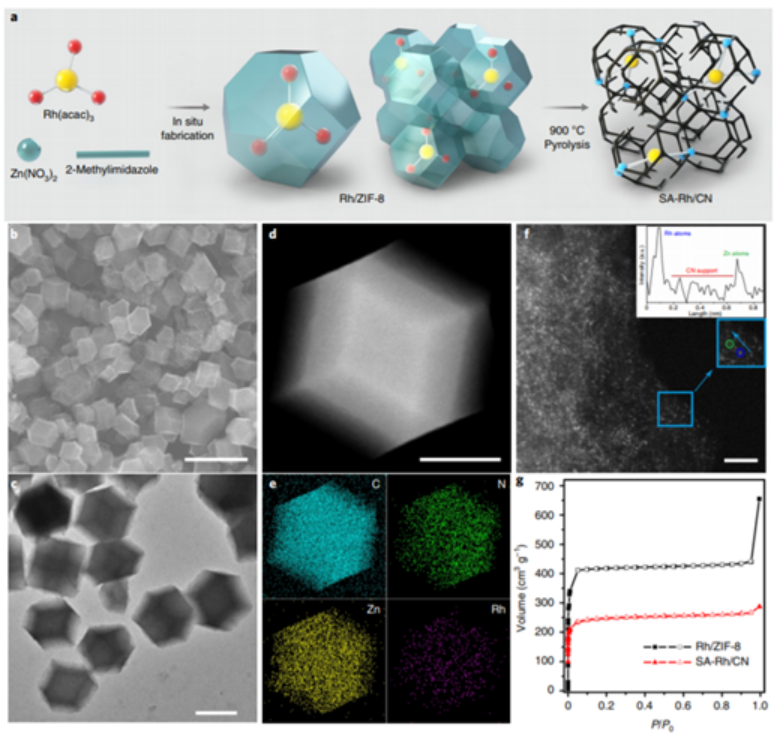

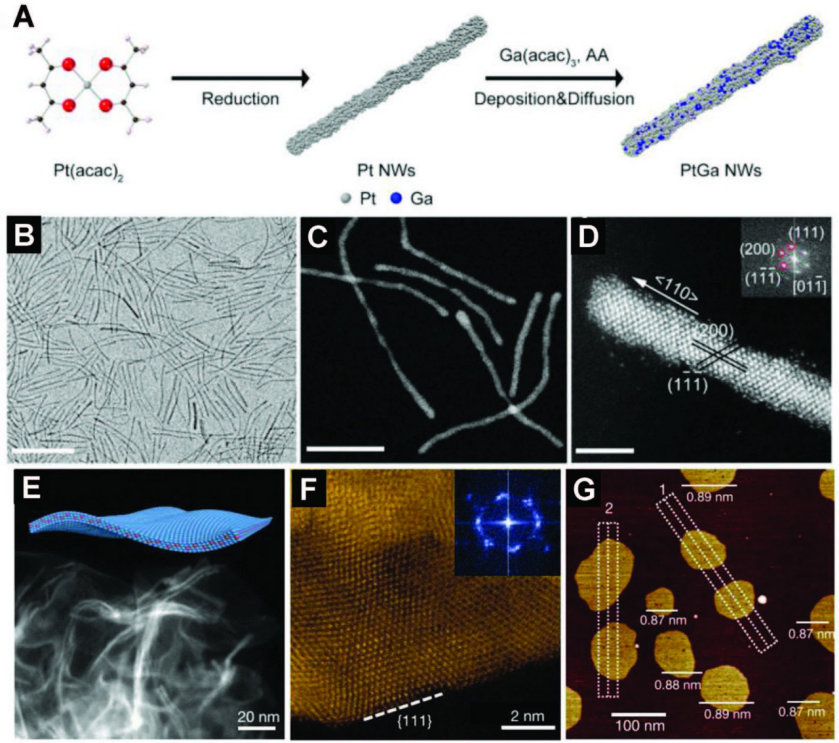

納米人編輯部對全球重要科研團隊2020年代表性成果進行了梳理,今天,我們要介紹的是清華大學李亞棟院士。李亞棟教授長期從事無機納米材料合成化學研究,主要致力于挑戰(zhàn)金屬團簇、單原子催化劑以期實現(xiàn)非貴金屬替代貴金屬催化劑、探索實現(xiàn)催化新反應,解決催化劑均相催化異項化實驗室與工業(yè)化技術難題。目前已在Science, Nature等期刊發(fā)表學術論文300余篇,H-index 超過100。李亞棟院士十分注重人才培養(yǎng),他認為,“傳道、授業(yè)、解惑”是作為一名教師的根本責任。催化化學目前仍然是我國發(fā)展較為薄弱的學科,他培養(yǎng)出了一大批扎根催化領域、投身國家化學化工事業(yè)發(fā)展的優(yōu)秀學子。在他的學生中,1人獲國際“IUPAC青年化學家獎”,4人獲得“全國優(yōu)秀博士學位論文獎”,6人獲得“國家杰出青年科學基金”資助,8人獲“優(yōu)秀青年基金”等人才稱號。同時,李亞棟院士長期關注我國學術期刊的建設,目前同時擔任《Nano Research》(《納米研究》)和《Science China Materials》(《中國科學·材料》)主編,為國內學術期刊的高質量發(fā)展做出重要貢獻。由于李亞棟院士成果頗豐,在諸多領域均有重要成果,此處僅列舉其中幾種,歡迎大家留言補充。1)提出了納米晶“液相-固相-溶液”界面調控機制,實現(xiàn)了不同類型納米晶的可控制備;2)將水熱、溶劑熱合成技術成功應用于新型一維納米材料的合成,實現(xiàn)了金屬鉍、鈦酸鹽、硅酸鹽、釩酸鹽、稀土化合物等納米線、納米管的制備,揭示了液相條件下納米晶的取向生長規(guī)律性;3)提出金屬間化合物、合金表觀電負性概念及其計算經(jīng)驗公式,建立了比傳統(tǒng)高溫合成金屬間化合物、合金材料低400-500度的低溫合成方法。4)發(fā)展了系列化的單原子催化劑以及團簇催化劑和納米顆粒催化劑的普適性、規(guī)模化制備策略。尤其是在單原子催化劑制備技術方面,長期引領國際研究趨勢,為低成本、高性能單原子催化劑的研制和工業(yè)化應用奠定了基礎。此外,李亞棟院士課題組在能源、化工、環(huán)境等相關領域進行了大量科學探索、深度創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化推動,在CO2還原制高價值化學品,燃料電池等等諸多領域都取得了一系列重要進展。因篇幅原因,此處不做詳細介紹。有鑒于此,納米人編輯部簡要總結了李亞棟院士課題組2020年部分重要研究成果,供大家交流學習。1)由于相關論文數(shù)量較多,本文僅限于通訊作者論文,如有重要遺漏,歡迎留言補充。2)由于學術水平有限,所選文章及其表述如有不當,敬請批評指正。3)由于篇幅限制,部分成果未詳細解讀,僅以發(fā)表截圖展示。2020年,李亞棟院士團隊極致專注于原子分散催化領域的研究,取得的重要成果包括但不限于:1)發(fā)展了一系列新型的單原子催化劑制備技術,尤其是在單原子催化劑普適性制備和規(guī)模化制備領域取得了重要突破,并成功地將單原子催化劑拓展到量子點體系、稀土元素體系和主族金屬體系,近乎覆蓋整個元素周期表中具有催化活性的元素。2)開發(fā)了一系列電催化能源轉化技術,在CO2還原制高價值化學品,燃料電池ORR,水分解制氫、鋰硫電池等各個領域不斷擴大單原子催化技術的應用邊界。3)系統(tǒng)闡述了單原子催化劑的催化機理及其在不同應用領域的關鍵問題,為設計、選擇和合成更合適的工業(yè)催化劑提供了指導。1)獨創(chuàng)了一種覆蓋元素周期表的普適性單原子催化劑制備方法3)發(fā)展了一種超高負載量單原子催化劑的普適性制備方法單原子催化劑不僅能夠最大化的利用每個原子,并且展現(xiàn)出和團簇、納米顆粒不一樣的催化反應活性,單原子催化劑的普適性制備方法,是決定單原子催化劑到底能走多遠的根本問題。2020年,清華大學李亞棟院士和王定勝副教授等人開發(fā)了一種普適性的主客體策略,實現(xiàn)了Pt,Ir,Pd,Ru,Mo,Ga,Cu,Ni,Mn等多種金屬單原子催化劑的制備,覆蓋元素周期表中位于3d、4p、4p、5d的具有催化活性的各種金屬元素。(技術詳情參見本文正文)甲酸燃料電池是最有希望在未來應用于便攜式電子設備的電池之一。Pt、Pd等貴金屬是目前最好的甲酸氧化反應(FOR)催化劑,但是卻存在單位質量活性較差,容易中毒等問題。有鑒于此,清華大學李亞棟院士和王定勝副教授等人發(fā)展了一種Rh單原子催化劑,在FOR反應中具有優(yōu)異的單位質量活性低與抗中毒性能。(技術詳情參見本文正文)單原子催化劑的合成仍然存在一些挑戰(zhàn),包括單個金屬原子的穩(wěn)定性,合成方法的通用性,以及相對較低的金屬負載量,導致無法滿足實際應用需求。有鑒于此,清華大學李亞棟院士和王定勝副教授等人報道了一種簡便易行的熱解配位聚合物策略,可廣泛應用于一系列單原子催化劑的合成,包括SAS-Fe,SAS-Ni,SAS-Cu,SAS-Zn,SAS-Ru,SAS -Rh,SAS-Pd,SAS-Pt和SAS-Ir等。其中,單原子Fe的負載量最高可達到30 wt%。(技術詳情參見本文正文)太陽能驅動CO2光催化還原制化學燃料,是減少CO2排放并生產(chǎn)增值產(chǎn)品的可行途徑。然而,低的催化效率和低的選擇性阻礙了光催化CO2RR的發(fā)展。清華大學李亞棟院士,王定勝和黑龍江大學王國鳳等人報告了一種新穎的原子限域配位策略,實現(xiàn)了在氮化碳納米管上負載具有可控分散密度的稀土鉺(Er)單原子(Er1/CN-NT)催化劑,首次發(fā)現(xiàn)稀土單原子光催化CO2RR特性。此外,該合成策略簡便易行,用途廣泛,可擴展到其他稀土單原子催化劑的合成,極大地豐富了單原子催化劑的元素類型。(技術詳情參見本文正文)從原子尺度理解多相催化劑的催化機理,對于提高催化劑的本征活性、活性位點密度、電子傳輸和穩(wěn)定性都至關重要。清華大學李亞棟院士聯(lián)合澳大利亞悉尼科技大學汪國秀教授,阿德萊德大學喬世璋教授等人報道了一種全新的合成策略,可以在閃鋅礦NixZCS量子點中實現(xiàn)Ni的原子分散,以最大限度地提高其在太陽光驅動下的高效和持久的光催化水分解性能,實現(xiàn)了高達18.87 mmol h-1 g-1的光催化制氫活性。(技術詳情參見本文正文)發(fā)展普適性、規(guī)模化的單原子催化劑制備策略,拓展的單原子催化劑的應用邊界,是李亞棟院士課題組近年來主要研究方向之一。尤其是在單原子催化劑的合成技術上,長期引領國際研究方向的趨勢。2020年,李亞棟院士課題組在單原子催化劑合成技術及其在電催化能源轉化應用方面取得重要突破,尤其是在燃料電池電催化領域取得系列進展,具體如下:Nature Chemistry:把單原子催化劑做遍元素周期表單原子催化劑不僅能夠最大化的應用每個原子,并且和納米結構的材料相比,展現(xiàn)出不一樣的催化反應活性,因此被認為是一類有希望的材料。清華大學李亞棟、王定勝等開發(fā)了一種主客體方法用于將多種金屬組裝到氮摻雜碳材料中,實現(xiàn)了將Pt,Ir,Pd,Ru,Mo,Ga,Cu,Ni,Mn等金屬組裝到氮摻雜的碳上,覆蓋元素周期表中位于3d、4p、4p、5d的具有催化活性的各種單原子位點金屬催化材料的合成。作者發(fā)現(xiàn),Ir單原子催化劑在甲酸氧化電催化反應中卻表現(xiàn)出高達12.9 A mgIr-1的質量活性,而Ir/C納米顆粒催化劑的催化活性基本上是惰性的(~4.8×10-3 A mgIr-1)。Ir1/C催化劑的活性分別是Pd/C和Pt/C的16倍和19倍。此外,Ir1/CN催化劑展現(xiàn)了較高的CO防中毒作用。Zhi Li et al. Iridium single-atom catalyst on nitrogen-doped carbon for formic acid oxidation synthesized using a general host–guest strategy, Nature Chem 2020DOI:10.1038/s41557-020-0473-9https://www.nature.com/articles/s41557-020-0473-9Nature Nanotechnology:單原子Rh電催化劑助力甲酸燃料電池甲酸燃料電池是最有希望在未來應用于便攜式電子設備的電池之一,雖然貴金屬如鉑(Pt)和鈀(Pd)通常被認為是是現(xiàn)今對于甲酸氧化反應(FOR)最有效的催化劑,然而,它們較差的單位質量活性與抗中毒性卻阻礙了甲酸燃料電池的應用,因此,為了滿足甲酸燃料電池的應用需求,必須開發(fā)新型的FOR電催化劑。有鑒于此,清華大學李亞棟院士和王定勝副教授等人報道了一種氮摻雜碳負載的銠(Rh)單原子催化劑(SA-Rh/CN),有效地解決了FOR電催化反應中單位質量活性低與抗中毒性差的問題。他們通過原位合成法合成Rh/ZIF-8前驅體,并通過900 oC煅燒,成功合成了SA-Rh/CN電催化劑。常規(guī)Rh/C納米顆粒電催化劑的FOR活性較低,而SA-Rh/CN的單位質量活性與Pd/C和Pt/C電催化劑相比卻分別提高了28倍和67倍,同時,SA-Rh/CN的抗CO中毒性能也顯著增強。經(jīng)過長時間測試后,Rh單原子的團聚現(xiàn)象并不明顯,具有出色的催化穩(wěn)定性。DFT計算表明,在SA-Rh/CN表面,甲酸(HCOOH)先分解為HCOO*,然后再被氧化為CO2。同時根據(jù)計算結果,在SA-Rh/CN表面要生成CO的反應能壘較高,同時SA-Rh/CN表面與CO的親和性較弱,導致了SA-Rh/CN有很好的抗CO中毒性能。

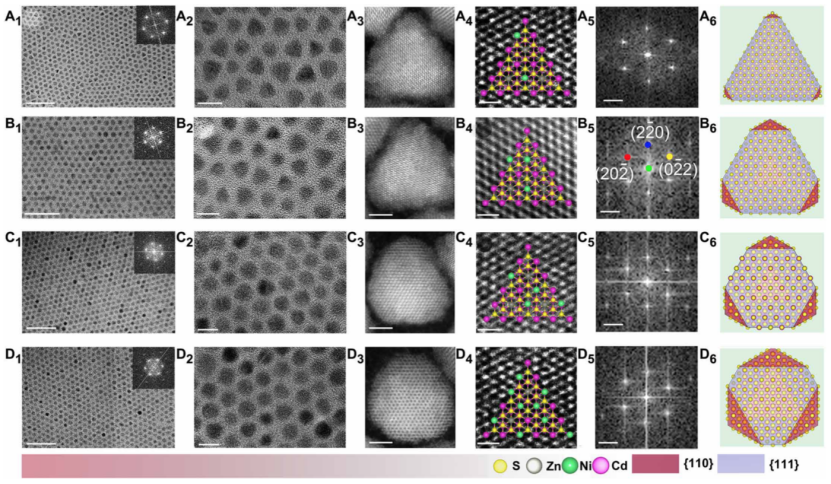

Xiong et al., Single-atom Rh/N-doped carbon electrocatalyst for formic acid oxidation, Nat. Nanotech., 2020.https://www.nature.com/articles/s41565-020-0665-xScience Advances:把單原子分散催化劑做到量子點上面去原子級分散的多相催化劑具有高度可調的活性、穩(wěn)定性和反應性。從原子尺度理解多相催化劑的催化機理,對于提高催化劑的本征活性、活性位點密度、電子傳輸和穩(wěn)定性都至關重要。

有鑒于此,澳大利亞悉尼科技大學汪國秀教授,阿德萊德大學喬世璋教授,清華大學李亞棟院士等人報道了一種全新的合成策略,可以在閃鋅礦NixZCS QDs中實現(xiàn)Ni的原子分散,以最大限度地提高其在太陽光驅動下的高效和持久的光催化水分解性能。研究人員以金屬氯化物和硫代乙酰胺(TAA)為前驅體,油胺(OLA)為還原劑和穩(wěn)定劑,采用熱注射法制備了化學計量比的ZCS QDs。將Ni分散到ZCS QDs中,得到了四種NixZCS(x=0.015625,0.03125,0.0625和0.125)QDs,分散在ZCS QDs中的微量Ni原子催化劑具有高達18.87 mmol h-1 g-1的超高光催化制氫活性。研究人員認為,增強催化性能的主要因素包括:1)所制備的Ni0.03125ZCS QDs具有高活性的單價Ni(I)在(111)面上的有利的表面工程;2)各向異性(110)/(111)界面之間的表面異質結,以加強由于BIEF的載流子分離;3)合適的表面H2吸附熱力學。

D. W. Su, et al, Atomically dispersed Ni in cadmium-zinc sulfide quantum dots for high-performance visible-light photocatalytic hydrogen production, Sci. Adv. 2020

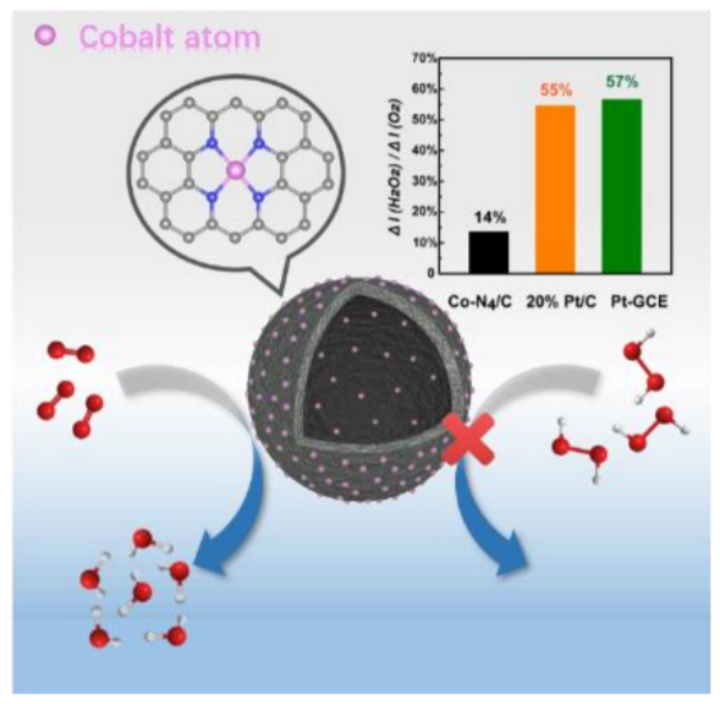

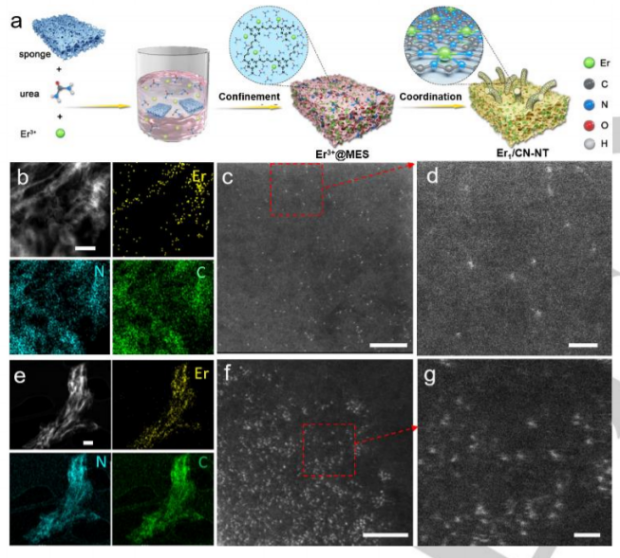

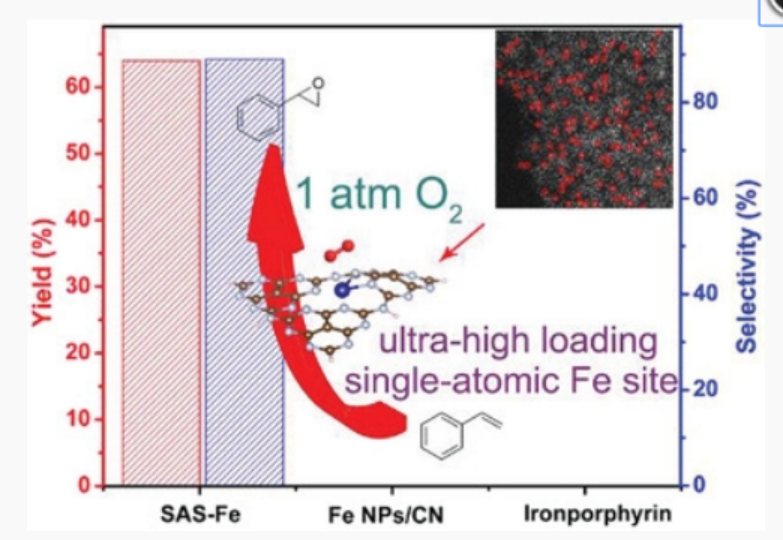

DOI:10.1126/sciadv.aaz8447http://advances.sciencemag.org/content/6/33/eaaz8447四電子ORR電催化反應過程中通常伴隨著生成H2O2的還原反應,并會降低電催化反應選擇性。有鑒于此,清華大學李亞棟、中科院化學所毛蘭群等人報道了一種單原子Co-N4電催化劑,在中性環(huán)境中起始電位達到0.68 V (vs. RHE),并且具有較高的、超過商業(yè)化Pt電極對H2O2的容忍性。電化學動力學分析結果顯示,Co-N4催化劑位點更傾向于進行四電子ORR反應,而非通過H2O2過程的兩電子反應。DFT計算結果顯示,由于卟啉Co位點上的H2O2吸附性能較弱,導致還原H2O2的過程被抑制。因此,電催化劑受到H2O2的干擾作用得以緩解,此外電極能夠選擇性的對O2進行體內環(huán)境傳感,以上研究結果為金屬-吸附物之間相互作用的調控提供經(jīng)驗,擴展了單原子催化劑在環(huán)境、生物監(jiān)測領域中的應用前景。Fei Wu et al. A Single-Atom Co-N4 Electrocatalyst Enabling Four-Electron Oxygen Reduction with Enhanced Hydrogen Peroxide Tolerance for Selective Sensing, J. Am. Chem. Soc. 2020DOI: 10.1021/jacs.0c07790https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c07790Angew:稀土鉺單原子催化劑增強光催化CO2還原太陽能驅動CO2光催化還原制化學燃料,是減少CO2排放并生產(chǎn)增值產(chǎn)品的可行途徑。然而,低的催化效率和低的選擇性阻礙了光催化CO2RR的發(fā)展。有鑒于此,清華大學李亞棟院士,王定勝和黑龍江大學王國鳳等人報告了一種新穎的原子限域配位策略,實現(xiàn)了在氮化碳納米管上負載具有可控分散密度的稀土鉺(Er)單原子(Er1/CN-NT)催化劑。這項研究首次發(fā)現(xiàn)稀土單原子光催化CO2RR特性,實驗結果和原位XAFS以及DFT計算表明,鉺在原子級別上的均勻分散對光催化CO2RR優(yōu)異性能有主要貢獻,拓寬了光催化劑的選擇,并促進了對稀土單原子催化的機理的理解和實際應用。此外,該合成策略簡便易行,用途廣泛,可擴展到其他稀土單原子催化劑的合成,豐富了單原子催化劑的元素類型。Dingsheng Wang, et al. Rare‐earth single erbium atoms for enhanced photocatalytic CO2 reduction reaction, Angew. Chem. 2020DOI: 10.1002/ange.202003623https://doi.org/10.1002/ange.202003623AM:用于苯乙烯環(huán)氧化的高負載單原子鐵催化劑的克級合成單原子位點(SAS)催化劑因其極高的原子效率和出乎意料的催化性能而受到越來越多的關注。迄今為止,有關開發(fā)SAS催化劑的合成策略已經(jīng)進行了大量研究,并報道了一些新穎的方法。然而,SAS催化劑的研究仍然存在一些挑戰(zhàn)。首先,單個原子位點易于移動和聚集,因此通常需要復雜而細致的策略來穩(wěn)定金屬原子。其次,由于不同的金屬原子表現(xiàn)出不同的配位性質,因此大多數(shù)合成方法不具備通用性。最后,目前所報道的SAS催化劑均具有相對較低的金屬負載量,因此無法滿足實際應用需求。因此,探索簡便,通用的合成策略以獲得高金屬負載量的SAS催化劑具有重要意義。有鑒于此,清華大學李亞棟院士、王定勝副教授等人報道了一種熱解配位聚合物(PCP)策略,該策略簡便易行,可廣泛應用于一系列SAS催化劑的合成,包括SAS-Fe,SAS-Ni,SAS-Cu,SAS-Zn,SAS-Ru,SAS -Rh,SAS-Pd,SAS-Pt和SAS-Ir等。該SAS催化劑可以以克為單位輕松合成,并且SAS-Fe催化劑的金屬負載量達到創(chuàng)紀錄的30 wt%,滿足了實際應用的要求。研究發(fā)現(xiàn)SAS-Fe催化劑使用O2作為唯一氧化劑對苯乙烯的環(huán)氧化反應顯示出空前的催化性能(產(chǎn)率:64%;選擇性:89%),而Fe納米顆粒和鐵卟啉則無活性。

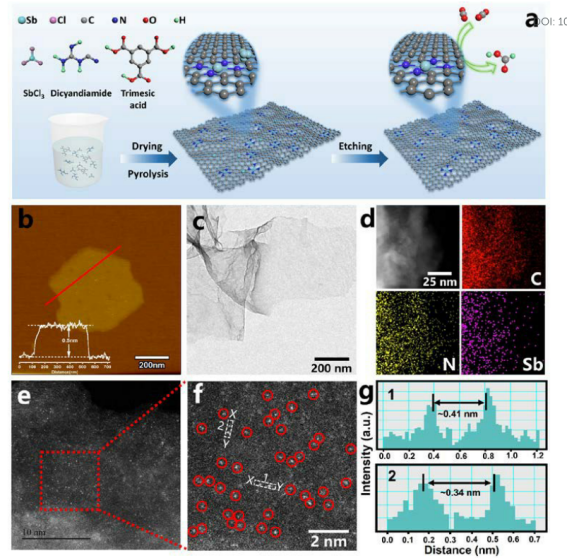

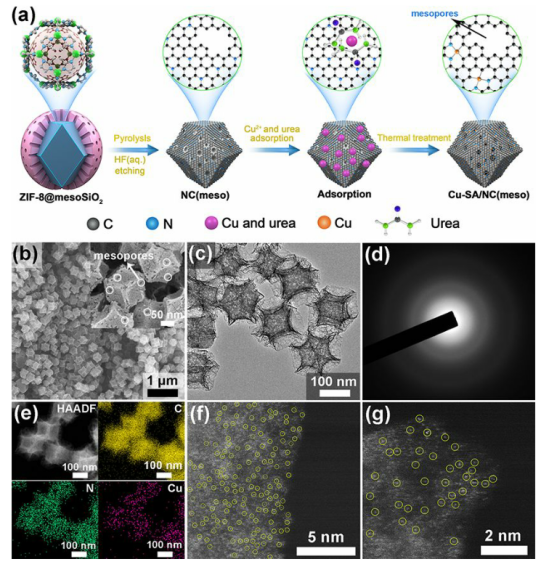

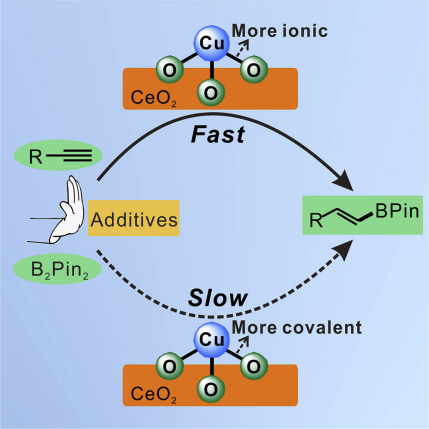

Yu Xiong, et al, Gram-Scale Synthesis of High-Loading Single-Atomic-Site Fe Catalysts for Effective Epoxidation of Styrene, Adv. Mater. 2020DOI: 10.1002/adma.202000896https://doi.org/10.1002/adma.202000896.EES:主族單Sb-N4活性中心高效催化CO2RR制甲酸鹽主族金屬元素銻(Sb)是促進CO2還原反應(CO2RR)生成甲酸鹽的重要電催化劑,是一種重要的儲氫材料,也是許多工業(yè)反應中的關鍵化學中間體。有鑒于此,北京理工大學陳文星副研究員,張加濤教授,清華大學王定勝副教授,李亞棟院士等人報道了以氮摻雜碳納米片為載體的Sb-N4單元組成的Sb單原子催化材料(Sb SAs/NC),具有優(yōu)異的CO2RR制甲酸鹽性能。研究人員采用濕化學和熱解方法合成了Sb SAs/NC。首先,氯化銻(SbCl3)、雙氰胺(DCDA)和三甲酸在乙醇中充分混合,干燥。然后,將混合粉末在800 ℃、N2氣氛下熱解,然后進行酸蝕處理,制得Sb SAs/NC。相對于RHE,Sb SAs / NC在-0.8 V時具有94.0%的甲酸法拉第效率。原位X射線吸收精細結構(XAFS)研究和密度泛函理論(DFT)計算表明,優(yōu)異的CO2RR活性主要得益于帶正電的Sbδ+-N4(0<δ<3)活性位。< span="">該研究結果為合理設計和精準調控主族金屬(Sb,In,Sn,Bi等)的CO2RR原子尺度電催化劑提供了重要指導。Zhuoli Jiang, et al, Discovery of Main Group Single Sb-N4 Active Sites for CO2 Electroreduction to Formate with High Efficiency, Energy Environ. Sci., 2020https://doi.org/10.1039/D0EE01486ANano Letters:單原子Cu催化劑高效電催化ORR電化學氧還原反應(ORR)動力學遲緩是阻礙燃料電池和可充電金屬-空氣電池廣泛商業(yè)化的關鍵因素之一。傳統(tǒng)用于ORR催化的鉑基催化劑面臨高成本、稀缺性和較差的穩(wěn)定性等問題。研究表明,在非鉑基催化劑中, M-N-C催化劑中的M-NX原子部分被認為是ORR的催化活性中心。為了進一步提高M-N-C單原子催化劑的催化性能,通常采用兩種策略,包括:調整金屬中心的電子結構和優(yōu)化M-N-C原子的幾何結構以提高活性位點利用率。有鑒于此,清華大學李亞棟院士、王定勝副教授等人報道了一類高度分散的孤立單原子Cu催化劑具有優(yōu)異的電催化ORR性能。研究人員首先在氬氣氣氛下碳化ZIF-8沸石表面的介孔SiO2層,然后在HF溶液中酸浸去除SiO2層,得到具有增強介孔的三維多面體碳顆粒材料(NC(meso));然后以富介孔的高缺陷碳多面體為載體,包裹Cu(NO3)2分子(銅源)和尿素;最后在氬氣氛下將混合物熱解后,得到Cu-SA / NC(meso)催化劑。其中,尿素的熱分解會產(chǎn)生氨,氨將充當還原劑,以便在熱解過程中將Cu位點從+2轉換為+1氧化態(tài),從而生成更多的Cu1+–N活性位點。而ORR活性會隨著Cu1+位點的增加而增加。實驗結果顯示,經(jīng)過優(yōu)化的Cu1+-SA/NC(meso)-7催化劑在堿性電解液中表現(xiàn)出優(yōu)異的電催化活性、較長的耐久性和較高的耐甲醇能力,在0.90 V時的半波電位(E1/2)為0.898 V,大的動能電流密度(JK)為5.36 mA cm-2,效果優(yōu)于目前報道的大多數(shù)具有優(yōu)異性能的ORR電催化劑。令人印象深刻的是,基于Cu1+-SA/NC(meso)-7電極的可充電鋅空氣電池表現(xiàn)出優(yōu)異的性能和高功率密度,顯示了Cu1+-SA/NC(meso)-7巨大的實際應用前景。機理分析結果表明,Cu1+原子中心的密集分布是提高Cu1+-SA/NC(meso)-7催化劑ORR催化活性的關鍵因素,而增強的介孔結構通過改善對內部活性中心的可及性,促進了Cu1+活性中心的質量/電荷傳遞,有效提高了Cu1+活性中心的利用效率。Tingting Sun, et al, Engineering of coordination environment and multiscale structure in single-site copper catalyst for superior electrocatalytic oxygen reduction, Nano Lett., 2020DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c02677https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.0c02677Chem: 單原子位點Cu催化劑高效催化炔烴硼氫化對于多相催化劑,活性金屬中心與配位原子間形成鍵合力,這一配位化學鍵的性質對催化劑的性能有著重要的影響。然而,多相催化劑的配位環(huán)境往往難以調控的,因而很難通過對配位環(huán)境與其活性之間的關系。而化學鍵的性質受其極性調控,因可以通過調節(jié)多相催化劑中配位鍵的極性來調控其催化活性。有鑒于此,清華大學的李亞棟院士和王定勝副教授等人提出了一種二元有效控制多相Cu催化劑中Cu-O鍵極性的方法,可以提高其在硼氫化反應中的催化活性。他們首先通過濕法浸漬的方法在氧化鈰納米棒(CeO2)載體上構建了具有弱極性Cu-O鍵的單原子位點Cu催化劑。隨后,他們利用密胺樹脂高溫熱解還原氧化鈰的策略,成功得到具有強極性Cu-O鍵的氧化鈰納米棒負載的單原子位點Cu催化劑。研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)過密胺樹脂熱解還原處理后的催化劑中的單原子位點Cu中心的電子密度降低,氧化鈰表面的配位O原子的電子密度升高。這一電子密度的改變顯著增加了Cu-O鍵的偶極矩,即Cu-O鍵的極性得到了增強。而且,具有強極性Cu-O鍵的催化劑表現(xiàn)出明顯高于具有弱極性Cu-O鍵的催化劑的催化活性。該工作提高了對化學鍵性質與催化性能之間的相關性的理解,為設計制備更高性能的多相催化劑提供了一種新的思路。

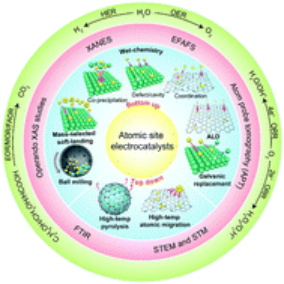

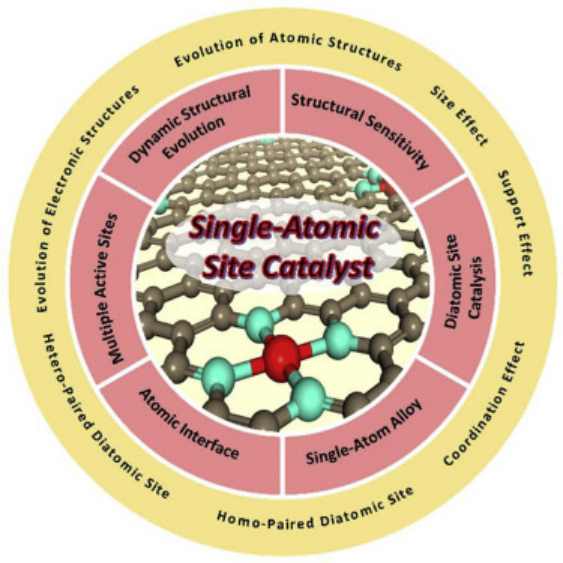

Jian Zhang et al. Tuning Polarity of Cu-O Bond in Heterogeneous Cu Catalyst to Promote Additive-free Hydroboration of Alkynes. Chem, 2020.DOI: 10.1016/j.chempr.2019.12.021https://doi.org/10.1016/j.chempr.2019.12.021Chem. Soc. Rev.:用于水分解、氧還原以及選擇性氧化的原子位點電催化劑電催化反應在清潔能源轉化中扮演著重要角色。近年來,原子位點催化劑,包括單原子位點催化劑以及雙原子位點催化劑等憑借極高的原子利用效率、明確的催化活性位點以及高催化選擇性等優(yōu)勢而被視為貴金屬催化劑的良好替代品。在本文中,清華大學化學系的李亞棟院士與陳晨副教授等對近年來原子位點催化的相關進展進行了綜述。作者在文章中首先介紹了單原子催化劑、雙原子催化劑等電催化新寵的設計與合成方法。然后,對于這些原子位點電催化劑確定精確原子結構所需的先進表征手段進行了簡單介紹。此外,作者還對原子位點催化劑在一些清潔能源轉化反應中的進展進行了詳細的介紹。最后,探討了開發(fā)具有更高選擇性、更高催化活性、更穩(wěn)定和更低成本的原子位點催化劑所面臨的機遇與挑戰(zhàn)。Di Zhao et al, Atomic site electrocatalysts for water splitting, oxygen reduction and selective oxidation, Chem. Soc. Rev., 2020https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/cs/c9cs00869a/unauth#!divAbstractMatter綜述:原子級精度的結構調節(jié),從單原子位點到雙原子和原子界面催化單原子位點催化劑(SASCs)作為催化領域中一個新興的門類,在一系列重要的催化反應中表現(xiàn)出優(yōu)異的活性、選擇性和穩(wěn)定性。SASCs的組成和結構對催化性能有很大的影響。因此,在原子水平上對結構進行合理的操作,從而設計不同的活性位點來提高整體催化性能對于SASCs來說至關重要。有鑒于此,清華大學陳晨副教授和李亞棟院士等人比較了SASCs與團簇/納米顆粒的催化行為,并系統(tǒng)地解釋了SASCs的微觀結構對催化性能的影響。基于SASCs的缺點,引出經(jīng)過原子級精度結構調節(jié)的金屬雙原子催化劑(MDSCs),并指出其反應機理——協(xié)同效應;由于SASCs等物質通常具有高度一致且容易識別的活性位點,可以從原子角度解釋催化反應機理。隨后,他們總結了協(xié)同催化在雙原子、多原子位點、單原子合金和原子界面上的研究進展,并強調了原位表征技術對活性位點監(jiān)測的重要意義。最后,他們討論了SASCs的局限性、發(fā)展趨勢和未來的挑戰(zhàn),并對進一步構建更復雜的催化反應活性位點提出了展望。目前單原子催化劑的開發(fā)和應用仍處于研究階段,離工業(yè)應用還較為遙遠。基于單原子催化劑的巨大優(yōu)勢,相信單原子催化劑將在催化領域大放異彩。Yuan Pan et al. Structural Regulation with Atomic-Level Precision: From Single-Atomic Site to Diatomic and Atomic Interface Catalysis. Matter, 2020.DOI: 10.1016/j.matt.2019.11.014https://doi.org/10.1016/j.matt.2019.11.014Small Methods: 原子級分散催化劑的合成與應用研究進展原子級催化劑(ATC)在能量轉換應用中顯示出廣闊的前景,這是因為與大體積的同類材料相比,在大比表面積和高暴露表面原子密度具有顯著優(yōu)勢。在與能量轉換相關的反應中,已合成的ATC,包括金屬(合金),層狀雙氫氧化物(LDH),過渡金屬二硫化碳(TMD),過渡金屬氧化物(TMO)和碳基材料,比商業(yè)貴金屬具有更高的效率和更好的催化穩(wěn)定性。有鑒于此,清華大學王定勝副教授、李亞棟院士綜述了原子級厚度催化劑在合成與應用研究方面的最新進展,并總結了其面臨的挑戰(zhàn)和未來的發(fā)展方向。首先介紹了合成不同類型ATCs的各種策略,“自上而下法”包括濕化學合成、水熱法、模板輔助法、電化學輔助法和化學氣相沉積方法;“自下而上法”包括機械壓縮,剝離或液相剝離輔助法。然后詳細介紹了ATCs在電化學催化氧還原反應(ORR),甲酸氧化反應(FAOR),甲醇氧化反應(MOR)、乙醇氧化反應(EOR)、析氫反應(HER)、析氧反應(OER)、二氧化碳還原反應(CRR)等領域中的最新應用進展。作者指出,ATCs面臨的挑戰(zhàn)包括:(1)大規(guī)模合成ATCs方法仍待進一步探索;(2)ATCs在某些合成方法中會有大量表面活性劑殘留,阻礙了催化活性位點的暴露;(3)ATCs對高壓電子束非常敏感,對其形貌和結構的表征手段有待進一步探索。ATCs的未來發(fā)展方向包括:(1)進一步提高ATCs的催化性質;(2)在燃料電池應用中,利用非貴金屬的ATCs取代傳統(tǒng)貴金屬(如鉑碳)催化劑;(3)提高貴金屬Pt基或Pd基ATCs對CO等中間體的抗中毒能力,設計制備價格低廉,高活性、高穩(wěn)定性的ATCs催化劑。

Ali Han et al. Atomic Thickness Catalysts: Synthesis and Applications. Small Methods, 2020.DOI: 10.1002/smtd.202000248https://doi.org/10.1002/smtd.202000248Nano Research綜述:單原子催化助力長壽命,高能量的鋰硫電池憑借高能量密度和低材料成本,鋰硫電池(LSB)在過去十年中迅速成為令人著迷的儲能系統(tǒng)。但是,由于尚未完全理解和控制電池運行期間的電極-電解質界面化學,例如多硫化物穿梭效應和活性硫利用率低。因此,仍然存在許多亟待解決的問題。單原子催化劑(SACs)由于在結構-活性關系和反應機理的原子級鑒定中具有良好的適用性,以及它們在原子精度上的結構可調性,為解決上述LSBs的問題提供了新的可能性策略。有鑒于此,清華大學李亞棟院士,王定勝教授等人全面總結了高活性SACs在長壽命,高能量LSB中的最新研究進展。作者闡述了關于LSBs的基礎知識,面臨的主要挑戰(zhàn)和潛在解決策略,以便更好地了解SACs對于LSB的機制和效果。作者闡述了利用SACs不僅可以增強正極表面與LiPSs之間的化學作用,而且還能改善LiPSs氧化還原動力學的策略包括:(1)用于在正極上進行有效的多硫化物轉化的SACs;(2)修改隔板;(3)保護鋰金屬負極。此外,作者還展望了用于LSBs的SACs的未來發(fā)展方向和前景包括:(1)合理選擇金屬中心并優(yōu)化配體;(2)設計更有效的SACs載體;(3)開發(fā)簡單可控的SACs合成策略;(4)通過先進的原位表征揭示催化機理;(5)用于鋰金屬負極的SACs的研究;(6)商業(yè)化。

Zhuang, Z., Kang, Q., Wang, D. et al. Single-atom catalysis enables long-life, high-energy lithium-sulfur batteries. Nano Res. (2020).DOI:10.1007/s12274-020-2827-4https://doi.org/10.1007/s12274-020-2827-42020年,除了以上成果之外,李亞棟院士團隊還在單原子催化劑的其他多個方面有所突破,在次不一一摘錄。李亞棟院士極其注重人才培養(yǎng),他認為,“傳道、授業(yè)、解惑”是作為一名教師的根本責任。清華大學王訓教授曾談到:“李老師自身對學術的看法和堅持會潛移默化地影響自己的學生……晚上睡覺時都會把手機和本子放在床頭,突然有思路和靈感就抓緊記錄下來。”北京理工大學張加濤教授也說:“李老師的鼓勵幫助自己一次次克服工作和科研中遇到的挫折,堅持做好本職研究方向,努力為納米科學作出貢獻。”(來源:清華大學新聞網(wǎng))最后,我們想與大家分享幾條李亞棟院士為師為學的感想,祝大家在在追尋真理的道路上越戰(zhàn)越勇、不斷前行!三是為人應勤奮,有執(zhí)行力,保持自信和自律;李亞棟,男,漢族,1964年11月生于安徽省宿松縣。清華大學化學系教授,曾先后于2001年、2008年獲國家自然科學獎二等獎。2011年當選為中國科學院院士,2014年當選發(fā)展中國家科學院院士。