仿生礦化研究的最新進展導致了各種層次有序結構的發展,這些結構類似于甚至優于天然結構。目前的研究主要集中在以非活性聚合物為基礎的支架(例如合成聚合物、多糖、肽和蛋白質)作為無機材料礦化的模板。仿生礦化的另一種方法是直接利用特殊細胞的結構和功能來生產復合材料。

然而,當僅使用非活性細菌上層結構或用戶定義的靜態支架時,所制備的復合材料缺乏天然復合材料的獨特“活性”屬性,包括自我修復能力、響應環境提示的重塑能力和進化能力。因此,回顧生物體如何利用活性支架在時空上協調生物礦化,很明顯,利用細胞控制的方法來生產活性模式化甚至功能梯度的復合材料是一個很有前途但很大程度上尚未探索的領域。

成果簡介

鑒于此,受自然界中功能分級的復合材料的啟發,中科院深圳先進院/上海科技大學鐘超教授等人利用光誘導的大腸桿菌生物膜與仿生礦化技術,開發了具有精確空間圖案和礦物質密度逐步梯度控制的活性復合材料。成果發表在Nature Chemical Biology期刊上。

光誘導生物膜的礦化

研究人員通過合理選擇能滿足三個要求的融合蛋白模塊,來設計促進礦化的大腸桿菌生物膜:

第一,融合蛋白能夠被curli系統的分泌機制所耐受;

第二,它對生物膜生長的影響很小,不會破壞粘附纖維的固有自組裝;

第三,它會引發HA礦化,同時對礦化的HA層表現出很強的界面粘附性。

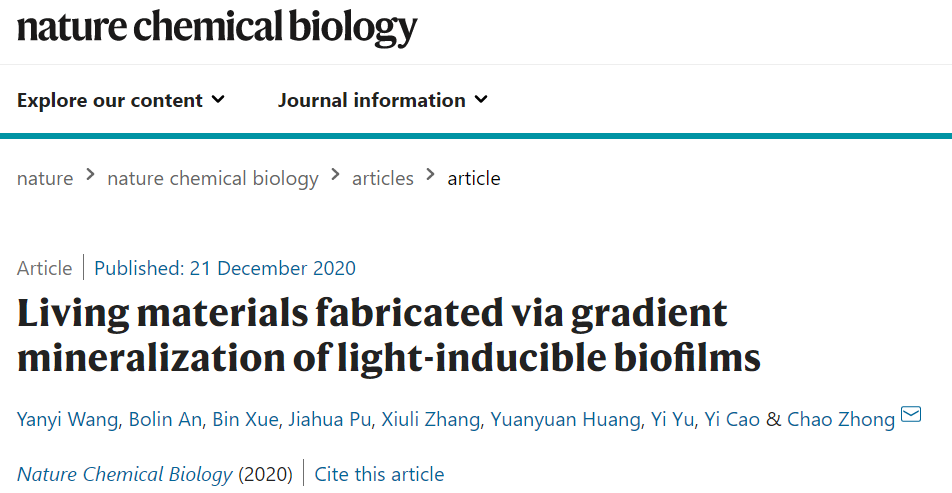

經分析,研究人員選擇了CsgA–Mfp3S-pep融合蛋白作為HA礦化功能模塊的代表。實驗也表明突出了Mfp3S-pep融合蛋白在促進HA礦物質形成和結晶中的作用,以及其結合HA的能力。且構建的細菌可在藍光照下可以產生功能性生物膜材料,促進HA的礦化。

圖|工程光響應性大腸桿菌功能生物膜作為HA礦化的支架

活性且高模量

鑒于該工程化的生物膜的細胞外基質分泌和組裝功能是可通過光控制的,那么,應該能夠以能夠隨后控制復合物形成的方式來控制時空的生物膜形成。經研究發現,投射的光圖案忠實地概括為圖案化的細菌生物膜,且在7天礦化后,生成的復合材料保留了原始圖案,且圖案化生物膜的表面覆蓋有板條狀礦化HA結構。

此外,即使在礦化7 d后,復合材料中仍存在74%±9%的細菌,因此,這種生物膜-HA材料可以被認為是活性復合材料。而且,礦化作用能增強大腸桿菌生物膜的機械性能,其楊氏模量高出15倍。因此,但該技術可能會擴展為制造可配置的自支撐礦化結構,從而概括出非常復雜的三維多孔結構,例如硅藻殼。

圖|光誘導生物膜在生物圖案化復合材料中的空間可控礦化

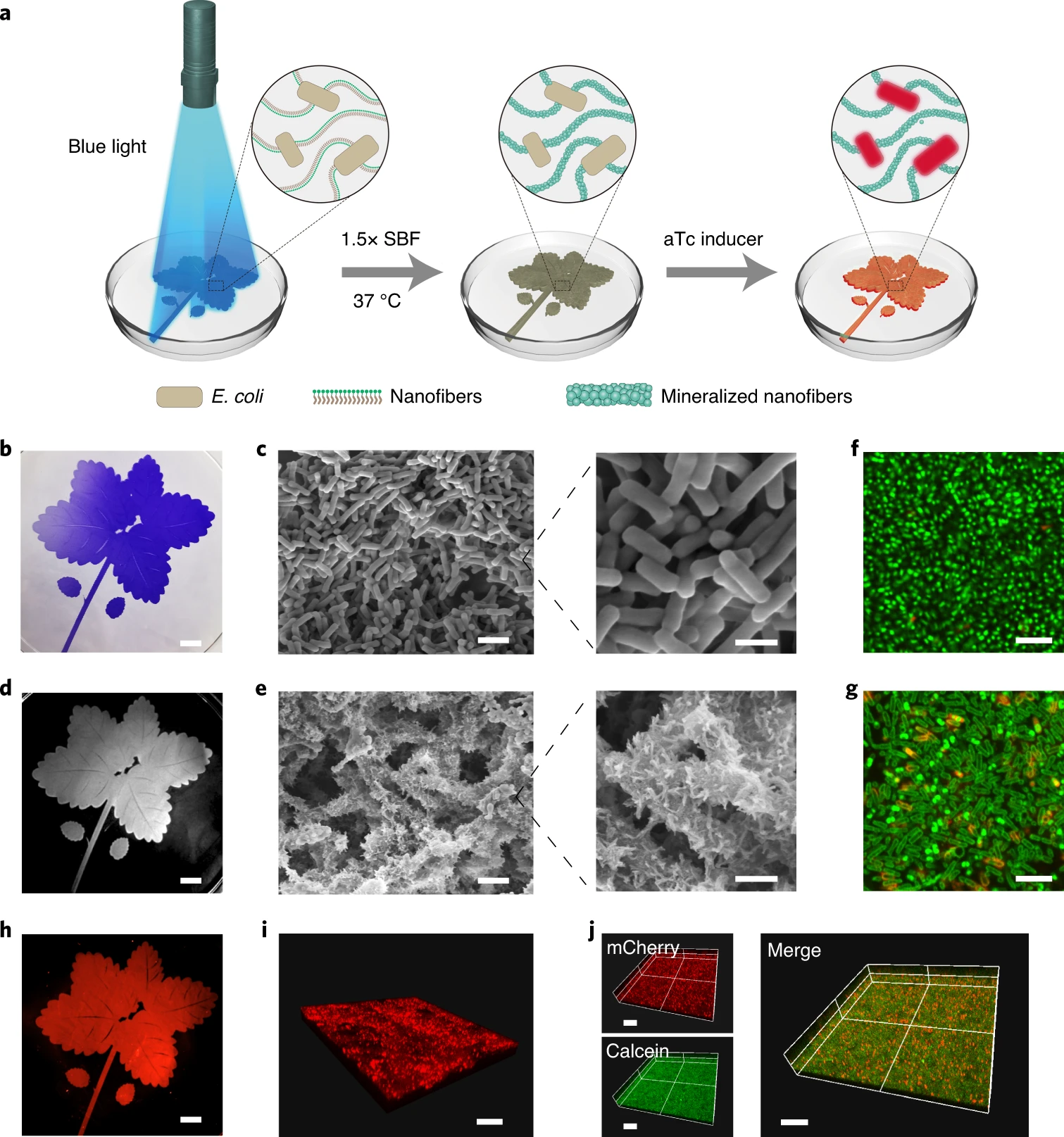

光強度間接調控機械強度

許多生物組織表現出梯度礦化作用,這是此類材料的機械性能必不可少的。此外,組織工程方面的大量工作強調,硬組織和軟組織之間的界面必須精確分級,以獲得成功的生理性能。那么能否通過調節光強度來實現機械性能的調節呢?實驗證明,可以基于光照強度來調節生物膜中的生物質密度,進而控制其機械性能。

微型X射線計算機斷層掃描數據分析證實了在不同光照強度下形成的復合材料的梯度礦物密度。具有可調節的礦物梯度和機械性能的活性復合材料的這一成功展示表明,在組織工程中具有梯度礦物含量的組織與骨骼界面的再生中可能具有應用。

圖|光強度調節梯度生物膜中的密度可控礦化作用用于制造活性梯度復合材料

用于特定位置的損壞修復

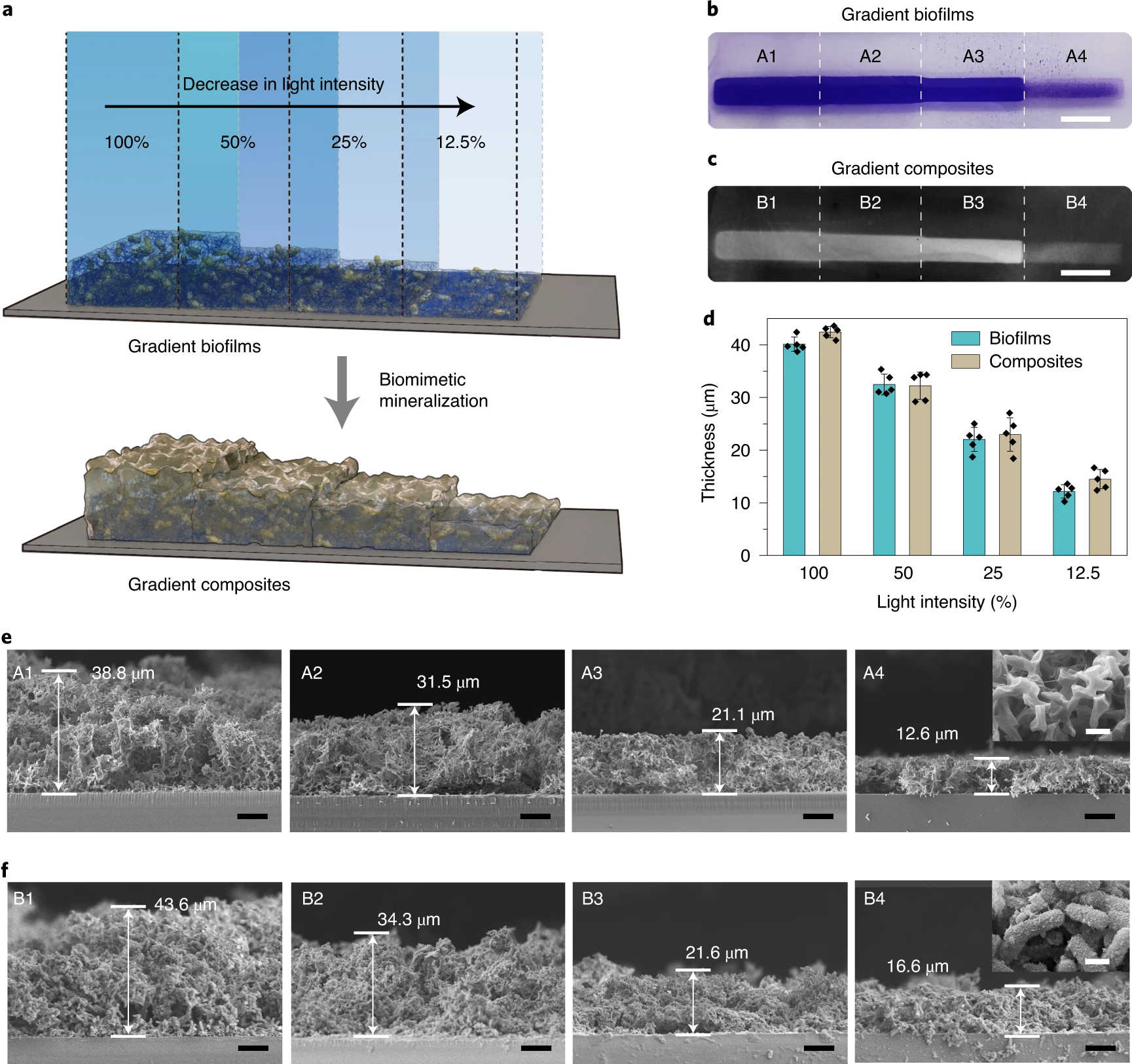

基于Mfp3S-pep的粘附特性和PS微球在損傷修復應用中的應用,研究人員繼續探討了工程生物膜聚集和粘附PS微球的能力,以及隨后在損傷修復應用中的HA礦化。

研究表明,所有的樣品都成功地捕獲了一系列致密的微球,這些微球通過粘附的納米纖維粘附在玻璃表面并相互粘附。此外,對于光誘導的骨水泥形成,在藍光照射下,礦物優先沉積在附著生物膜最初生長的光誘導區域。此外,羥基磷灰石礦化復合材料表現為密實的混凝土狀層,填充了損傷溝槽,從而突出了活性復合材料的礦化功能如何提高修復應用的耐久性。

圖|可控的生活礦化在特定地點的損害修復中的應用

小結:

該課題組從自然界中汲取靈感,利用光調節的生物膜平臺生產了有圖案的復合材料和有梯度的復合材料。與常規的非生物復合材料相比,所得的復合材料實質上利用了生物材料對環境的響應能力。復合材料內部的細胞仍保持活力,甚至在礦化后仍能對環境刺激做出反應。此外,發現生物膜的生物質密度決定了礦物密度,從而決定了復合材料的最終機械性能。

因此,該研究揭示了自然界中功能梯度復合材料形成的可能機制,并為創建具有適應性,自我修復和其他以前無法實現的材料性能的功能性有機-無機復合材料打開了大門。

最后,再次提醒人們,活性復合材料仍然是可行的,它們可以在環境耐受性較差的環境中進一步用作受保護的、封裝的活性工廠,用于生物醫學(例如,生產療法)和生物修復應用(例如,生產毒素降解酶)。

值得注意的是,在12月23日,鐘超等人還在Nature Reviews Materials上發表重要綜述,主題為:通過合成生物學進行材料設計。

課題組簡介

鐘超博士, 本科畢業于天津大學材料科學專業,2009年獲得美國康奈爾大學博士學位,曾先后在美國華盛頓大學(西雅圖分校)材料系和麻省理工學院合成生物學中心從事博士后工作。回國后于2014年7月~2020年3月在上海科技大學任課題組長和研究員,并于2019年12月晉升為學校常聘教授(Tenured Professor)。自2020年3月起擔任先進院合成所材料合成生物學中心主任和研究員。

鐘博士的研究領域是國際上興起的材料合成生物學前沿領域,課題組主要研究方向是利用合成生物學技術發展新材料,包括活體功能材料和蛋白水下粘合材料。目前鐘博士發表30多篇學術論文,包括發表在Nature Nanotechnology, Nature Chemical Biology, Science Advances, Nature Communications, National Science Review, Materials Today, Advanced Materials等雜志內的一作或通訊論文。相關成果授予世界或美國專利3項,在申請世界專利和國內專利各4項。獲得上海曙光學者、上海浦江人才以及中國科學人雜志2019年度人物等榮譽,主持國家自然基金聯合基金重點項目以及面上項目,國家海洋科學重點實驗室開放基金,上海市基礎專項重點項目基金以及等項目。

參考文獻:

Wang, Y., et al. Living materials fabricated via gradient mineralization of light-inducible biofilms. Nat Chem Biol (2020).

https://doi.org/10.1038/s41589-020-00697-z