10篇JACS連發,K. N. Houk、金國新、楊海波、唐奕、馬丁等成果速遞丨頂刊日報20210103

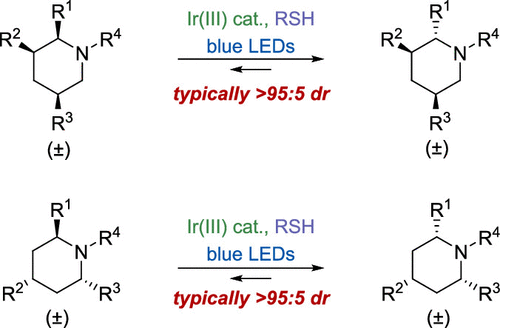

1. JACS:光催化多修飾哌啶分子異構化

耶魯大學James M. Mayer、Jonathan A. Ellman,加州大學洛杉磯分校K. N. Houk等報道了通過將光催化、氫原子轉移(HAT)結合,實現了光催化方法進行差向異構合成哌啶類產物,該方法以無取代基的哌啶、N-烷基/芳基化的哌啶作為反應物,具有較高的產物選擇性進行立體結構控制,兼容芳基/烷基/羧酸衍生物等不同位點上進行二修飾、四修飾哌啶的合成。1)反應情況。通過順式修飾三個烷基的N-修飾哌啶作為反應物,以1 mol % [Ir{dF(CF3)ppy}2(dtbpy)]PF6作為光催化劑,加入1倍量PhSH,在MeOH中和藍光LED催化中進行反應,從而將順式反應物異構為反式結構。2)觀測到的產物對映立體選擇性和各種異構體計算結果穩定性很好的相符。進一步的,作者通過熒光淬滅,氘代標記,量子產率,反應可逆性等方法對反應機理進行研究。

光催化學術QQ群:927909706

Zican Shen, et al, General Light-Mediated, Highly Diastereoselective Piperidine Epimerization: From Most Accessible to Most Stable Stereoisomer, J. Am. Chem. Soc. 2020DOI: 10.1021/jacs.0c11911https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c119112. JACS:Cp*Rh金屬節點構建超大體積分子Borromean環

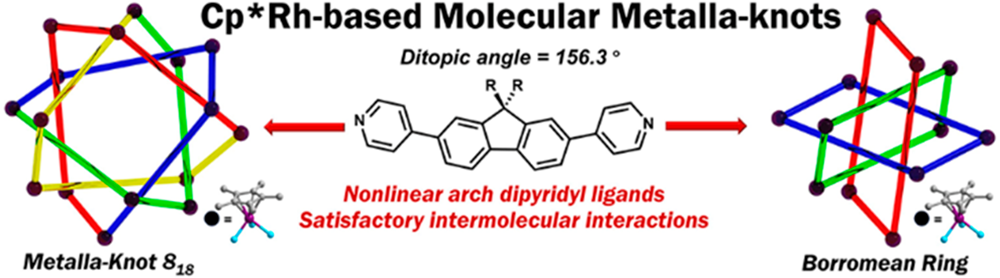

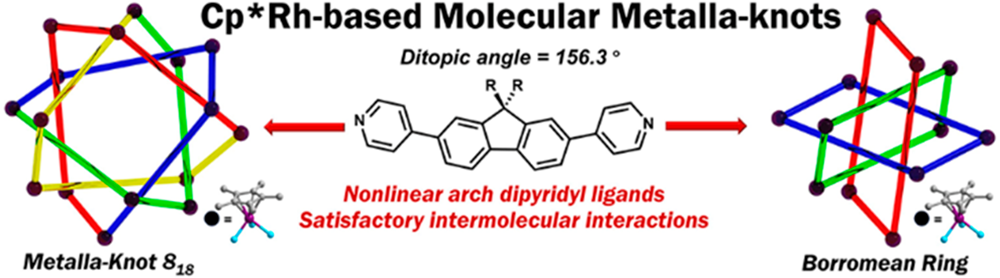

復旦大學金國新等報道了兩種包含超過500種非氫原子構成的金屬-節點超分子結構、一個分子Borromean環分子的合成,該合成通過非線性雙吡啶基配體L1(2,7-二(吡啶-4-基)-9H-芴)作為前體分子,通過X射線相關表征技術驗證了其自組裝過程。通過將L1更換為體積較大的L2(4,4′-(9,9-二甲基-9H-芴-2,7-二基)聯吡啶),從而以較高產率通過萘/蒽和芴組分之間的弱π-π相互作用實現了三種四核金屬環結構分子,隨后相互作用發生變化導致構建了818金屬節點和分子Borromean環結構。1)通過不同分子結構單元的結構設計,其中L1配體種的雙吡啶基團的微弱彎曲的π平面、一系列萘/蒽結構受體官能團之間導致分子間形成多重相互作用,驅動了在溫和條件中以較高的產率生成高度耦合的組裝體。2)本文工作說明了在構建分子-節點拓撲結構過程中驅動力的作用,為進一步發展結構更加復雜的節點型分子提供指導和經驗。

Hai-Ning Zhang, et al, Selective Construction of Very Large Stacking-Interaction-Induced Molecular 818 Metalla-knots and Borromean Ring Using Curved Dipyridyl Ligands, J. Am. Chem. Soc. 2020DOI: 10.1021/jacs.0c11925https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c119253. JACS:TEMPO組裝金屬有機配合物控制自旋相互作用

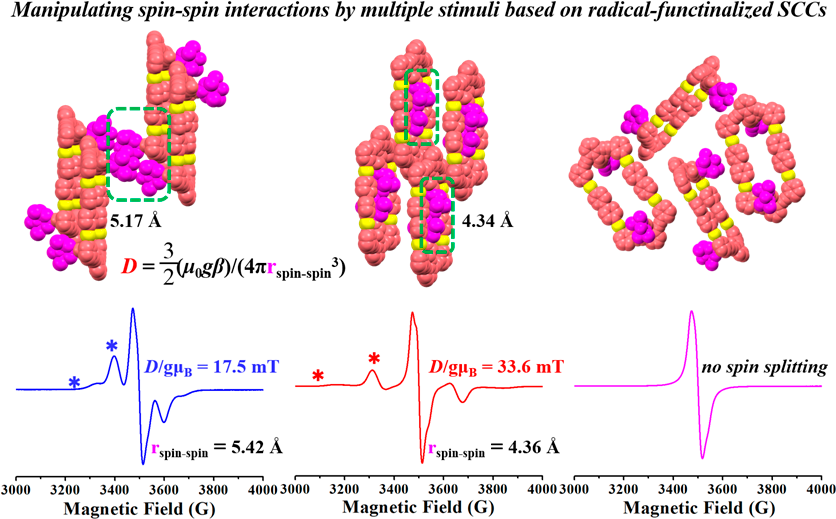

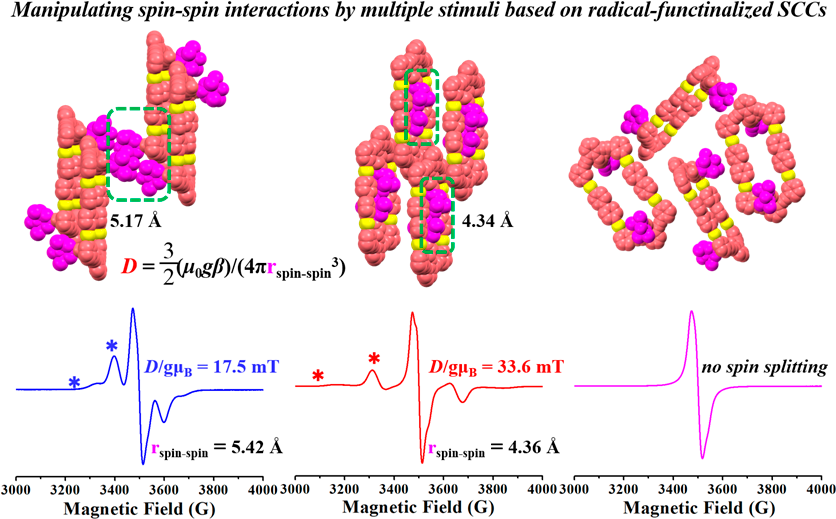

自旋之間的非共價相互作用在超分子自由基化學領域中受到廣泛關注和研究,有鑒于此,華東師范大學楊海波、史學亮等報道了基于配位驅動自組裝,在大環結構金屬有機分子分別朝內/朝外修飾TEMPO自由基,而且自旋的數目、位置、間距等參數能夠進行精確控制。通過ESR光譜對該體系中自旋之間的相互作用進行系統性分析和研究。1)結果顯示溶液相中具有明確自旋-自旋相互作用,其中3分子的自旋相互作用強于其他幾種分子中的自旋相互作用,說明了這種自旋之間的相互作用和距離直接相關。2)固相中1~6分子中都顯示出顯著偶極-偶極自旋-自旋相互作用,因為TEMPO基團在晶體中有很好的靠近排列。其中,在4號分子中觀測了由于分子間自旋-自旋耦合產生的較高零場分裂(ZFS; D=17.5 mT)。同時,配對陰離子對自旋-自旋相互作用有明顯作用,當4分子中的陰離子由PF6-更換為BF4-,ZFS能夠提高。不過這種條件中的ZFS提高是由于晶體構象變化導致,進一步的通過晶體研磨/溶劑蒸氣響應導致無定形化,ZFS能夠實現打開/關閉的調控。這種獨特的分子內/分子間自旋-自旋相互作用實現了調控自旋-自旋相互作用調控的方法,為未來開發有機自由基自旋材料提供經驗和方案。

Wei-Ling Jiang, et al, TEMPO Radical-Functionalized Supramolecular Coordination Complexes with Controllable Spin?Spin Interactions, J. Am. Chem. Soc. 2020DOI: 10.1021/jacs.0c11738https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c117384. JACS:具有類似俄羅斯套娃結構的分子立方體

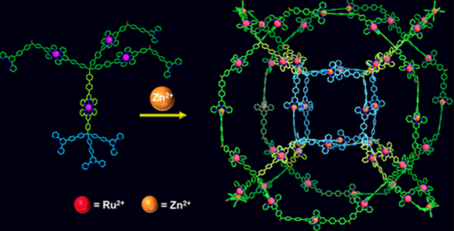

納米級籠內籠化合物代表三維結構的一種協同分子自組裝形式,受到了廣泛的關注。建立多層超大型籠以模擬復雜的病毒衣殼被認為是合成上的一項艱巨挑戰。近日,廣州大學Pingshan Wang,Mingzhao Chen,Die Liu等將預先合成的金屬有機hexatopic三聯吡啶配體與金屬離子進行自組裝,合成了兩個大的雙殼超分子籠。1)非平面的tritopic配體和Zn2+組裝成八聚體、十聚體、十二聚體以及其它低聚體的混合物。然而,重新設計的兩個hexatopic配體(L1和L2)由于具有高的幾何約束能力,可以與Zn2+精準的組裝成離散的雙殼結構(L18Zn24和L28Zn24)。2)這兩個獨特的嵌套籠由內部立方體(5.1 nm)和外部巨大的截角立方體(12.0和13.2 nm)組成,六個大碗狀子籠分布在六個面上。其分子量分別為75232和77 667 Da,是迄今為止報道的最大的合成籠中籠超分子。3)作者通過1H NMR,DOSY,ESI-MS,TWIM-MS,TEM,AFM和SAXS的組合精確地表征了L18Zn24和L28Zn24的組成,尺寸和形狀。該工作為超分子材料領域中各種客體分子的功能識別,傳遞和檢測提供了有用的模型。

Die Liu, et al. Russian-Doll-Like Molecular Cubes. J. Am. Chem. Soc., 2020DOI: 10.1021/jacs.0c11703https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c117035. JACS:可對Cys和GSH生物合成進行多色成像的熒光探針

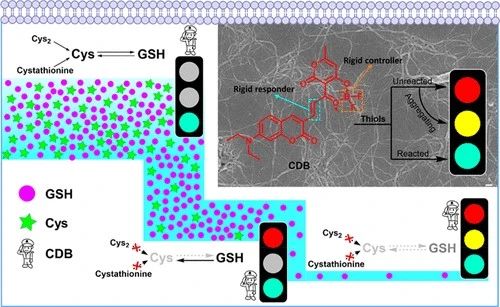

生物合成是維持生命的必要過程。近年來,研究已充分表明,三種生物硫醇(Cys、Hcy、GSH)主要在氧化應激和維持細胞內細胞穩態方面發揮作用,并且濃度異常會導致心血管、癌癥等疾病的發生。各種熒光探針在檢測其濃度和研究其生物學功能方面顯示出空前的優勢。實際上,這三種生物硫醇是在體內生物合成過程中產生的。了解它們的生物合成途徑并闡明其合成關系具有重要意義。有鑒于此,山西大學的陰彩霞等研究人員,開發出可對Cys和GSH生物合成進行多色成像的熒光探針。1)研究人員向共軛乙二胺香豆素和吡喃二酮的α,β-不飽和酮中引入了氟化硼,并通過其強大的電子缺乏效應提供了一種具有近紅外發射并調節分子剛性的分子。同時,共軛雙鍵用于響應分子的剛性。2)探針對生物硫醇的快速響應以及探針自身通過響應環境的緩慢解離聚集可以監測細胞中是否存在生物硫醇。3)基于Cys和GSH對探針反應的敏感性差異,這項工作首次通過酶抑制研究了細胞中Cys和GSH的生物合成途徑之間的相互作用,并揭示了體內生物合成的限制與調節的關系。

生物醫藥學術QQ群:1033214008Huming Yan, et al. Rapid Reaction, Slow Dissociation Aggregation, and Synergetic Multicolor Emission for Imaging the Restriction and Regulation of Biosynthesis of Cys and GSH. JACS, 2020.https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c108406. JACS:生物合成免疫抑制劑(?)-FR901483酶催化合成

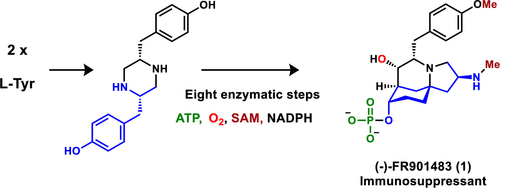

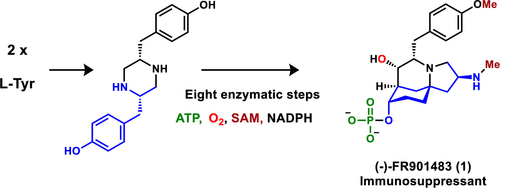

日本靜岡縣立大學Kenji Watanabe、加州大學洛杉磯分校唐奕等報道了通過異源表達和酶促測定進行生物合成免疫抑制劑(?)-FR901483(1),這種生物合成氮雜三環生物堿的過程遵循仿生合成過程,包括二酪氨酰-哌嗪的氮雜螺環化生成酮醛中間體物種,隨后通過區域選擇性羥醛縮合、立體選擇性酮還原、磷酸化等過程。1)生物酶催化反應過程。首先以L-酪氨酸作為反應物,在FrzA、FrzB中與2倍量ATP、2倍量NADPH反應,生成二酪氨酰-哌嗪(3),隨后在FrzC上和O2反應在N10位點生成自由基(4)。N10位點自由基通過分子內自由基反應和哌啶基團反應,生成氮雜螺環結構分子(5)。進一步的通過在FrzD上通過NADPH對二氫哌啶加氫,生成產物(6)。最后通過在FrzE、FrzF上反應將分子中的酚甲氧基還原為酚羥基物種(7)產物。

均相催化與酶催化學術QQ群:871976131

Zhuan Zhang, et al, Biosynthesis of the Immunosuppressant (?)-FR901483, J. Am. Chem. Soc. 2020DOI: 10.1021/jacs.0c12352https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c123527. JACS:低溫常壓下介質阻擋放電用于超快合成二氧化硅分子篩分膜

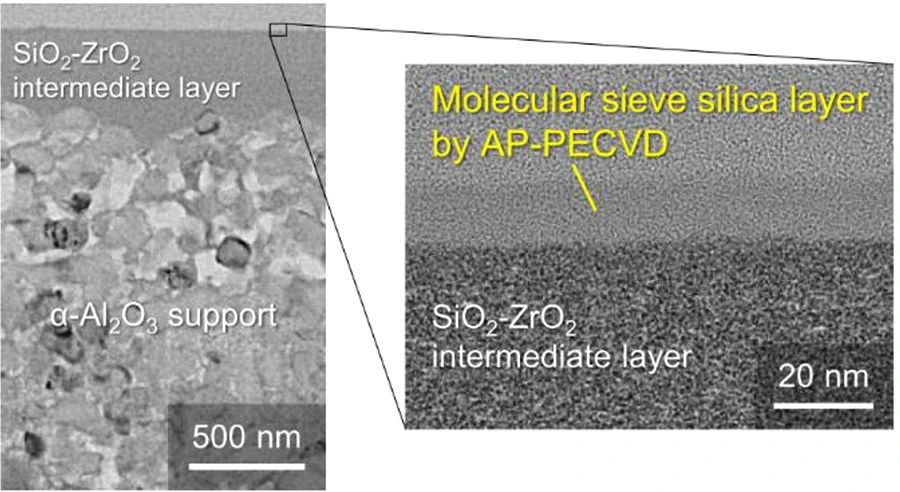

微孔二氧化硅膜在節能化學分離中具有廣泛的應用前景。研究人員通常采用化學氣相沉積法或溶膠凝膠法制備二氧化硅膜。然而,這兩種方法一般都需要在300-600℃的高溫下才能獲得結構穩定的二氧化硅膜。等離子體增強化學氣相沉積(PECVD)為制備二氧化硅及其相關雜化膜提供了一種非熱替代方法。近年來,與傳統真空PECVD相比,常壓PECVD(AP-PECVD)因其通用性和可擴展性而受到越來越多的關注。近日,日本廣島大學Hiroki Nagasawa報道了首次通過直接AP-PECVD方法實現了二氧化硅基膜的超快合成,并實現了氣體分離的高透過率和選擇性。1)研究發現,在常壓等離子體放電區的直接沉積能夠在多孔襯底上立即形成薄的二氧化硅層。等離子體沉積層的厚度約為13 nm,同時被直接限制在襯底的表面上。2)沉積溫度的升高顯著提高了等離子體沉積層的無機性,同時膜的性能也得到了改善。結果表明,所制得的膜對H2(>10?6mol m?2 s?1 Pa?1)等小分子氣體具有良好的透過性,H2/SF6的透過率高達6300,從而為制備二氧化硅基膜提供了一種非熱的選擇。

膜材料學術QQ群:463211614Hiroki Nagasawa, et al, Ultrafast Synthesis of Silica-Based Molecular Sieve Membranes in Dielectric Barrier Discharge at Low Temperature and Atmospheric Pressure, J. Am. Chem. Soc., 2020DOI: 10.1021/jacs.0c09433https://dx.doi.org/10.1021/jacs.0c094338. JACS:原位X射線表征CO2還原條件下Cu的氧化態和表面重構

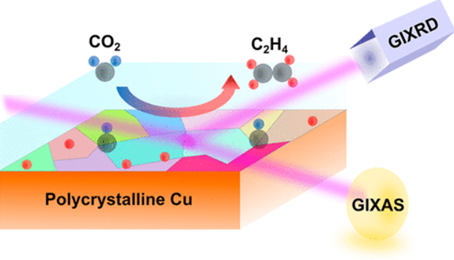

利用可再生能源通過銅基催化劑催化電化學二氧化碳還原反應(CO2RR)在生產高價值的多碳產品方面具有巨大潛力。然而,CO2RR過程中Cu催化劑表面的化學和結構狀態仍是一個有爭議的問題。近日,美國勞倫斯伯克利國家實驗室Walter S. Drisdell,SLAC國家加速器實驗室Christopher Hahn,Ryan C. Davis,Apurva Mehta,斯坦福大學Thomas F. Jaramillo等通過原位切線入射X射線吸收光譜(GIXAS)和X射線衍射(GIXRD)的組合研究了多晶Cu電極近表面區域的結構演變。1)原位GIXAS研究表明,在CO2RR起始電位之前Cu電極表面氧化物層被完全還原成金屬Cu,并且催化劑在與CO2RR相關電位下保持金屬態。作者還發現在存在CO2的情況下,多晶Cu表面優先朝(100)面表面重構。2)對重構曲線的定量分析表明,重構程度隨著負電位的增加而增加,并且當施加電位恢復到更大的正值時,重構的程度將持續。該工作表明,Cu電催化劑的表面在CO2RR過程中是動態的,并強調了原位表征對了解表面結構及其在電催化中的作用的重要性。

電催化學術QQ群:740997841Soo Hong Lee, et al. Oxidation State and Surface Reconstruction of Cu under CO2 Reduction Conditions from In Situ X-ray Characterization. J. Am. Chem. Soc., 2020DOI: 10.1021/jacs.0c10017https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c100179. JACS:CoNi/α-MoC室溫水解氨硼烷高活性制氫

中國科學院大學周武、北京大學馬丁、浙江大學姚思宇等報道了在α-MoC基底界面上通過較強的金屬-基底相互作用,合成高分散CoNi雙金屬催化劑,首次通過實空間原子分辨的化學元素分布圖發現Co、Ni原子之間以近乎均勻原子分散。通過α-MoC能夠在低溫條件中分解水的特點,合成的CoNi/α-MoC催化劑在水解氨硼烷制氫反應過程中基于協同催化作用實現了高效催化活性。1)在NaOH溶液中以1.5Co1.5Ni/α-MoC催化劑測試活性,由于溶液中的大量OH-,催化活性顯著提高,通過調控NaOH溶液濃度,當NaOH濃度由0.1 M提高至1 M,TON催化數增加到321.1 molH2 mol-1CoNimin-1。在10次催化循環測試中,催化反應得以穩定進行,效率不會產生顯著降低。2)該催化活性結果高于以往的雙金屬基非貴金屬催化劑性能,性能是商業Pt/C催化劑性能的四倍。

納米催化學術QQ群:256363607

Yuzhen Ge, et al, Maximizing the Synergistic Effect of CoNi Catalyst on α-MoC for Robust Hydrogen Production, J. Am. Chem. Soc. 2020DOI: 10.1021/jacs.0c11285https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c1128510. JACS:全固態鋰合金金屬電池的微觀機制:調節均勻鋰沉淀和柔性固體電解質界面演化

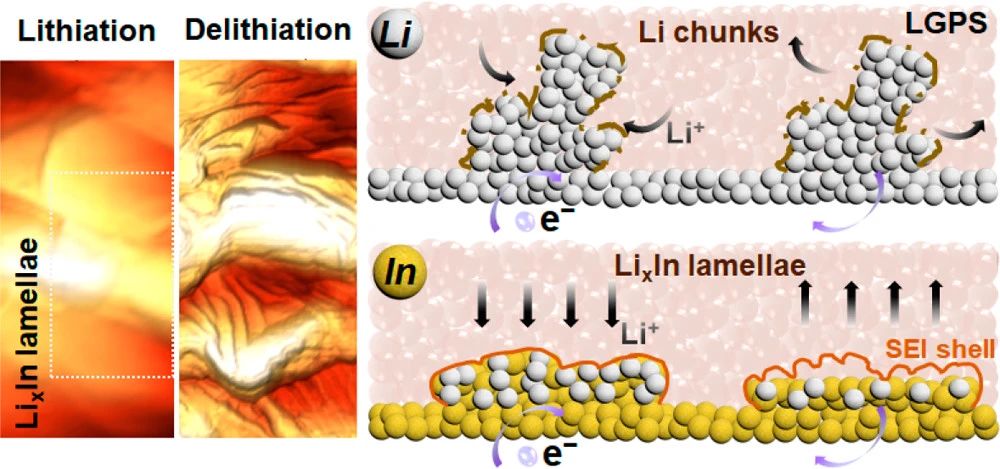

與合金負極相匹配的硫化物基固體電解質(SSEs)被認為是克服鋰負極瓶頸的最有前途的全固態電池(ASSBs)候選材料。然而,目前人們關于合金負極在SSE中的動態電化學過程仍不是很清楚。近日,中科院化學研究所文銳研究員報道了利用原位電化學原子力顯微鏡(AFM)揭示了分別與鋰金屬負極和Li-In合金負極配對的Li10GeP2S12(LGPS)基全固態鋰金屬電池(ASSLMBs)中的動態鍍鋰/剝離過程和SEI演變。1)研究人員通過在鋰負極上的不均勻鋰沉積物和不可逆的溶解闡明了相應的電化學行為,動態途徑和降解機理。2)研究發現,Li-In合金負極具有快的離子擴散系數和低的離子遷移勢壘,導致均勻形成SEI層,從而使鋰化過程的LixIn薄層二維均勻生長。此外,柔性和褶皺結構的SEI殼進一步實現了循環時的電極保護和內部鋰調節,從而闡明了SEI殼對循環過程中的功能影響。研究工作對深入理解ASSLMBs中鋰負極和合金負極的形態演化和降解機制具有重要意義,為進一步優化電池材料和構建界面工程開辟了新的途徑。

電池學術QQ群:924176072Jing Wan, et al, Micromechanism in All-Solid-State Alloy-Metal Batteries: Regulating Homogeneous Lithium Precipitation and Flexible Solid Electrolyte Interphase Evolution, J. Am. Chem. Soc., 2020DOI: 10.1021/jacs.0c10121https://dx.doi.org/10.1021/jacs.0c1012111. Nano Energy: 具有雙向透明電極的半透明鈣鈦礦太陽能電池

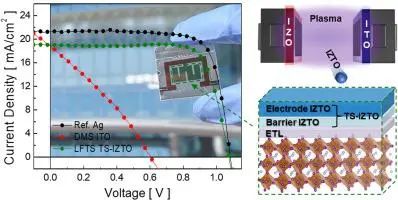

成均館大學Do-Hyung Kim等人開發了具有雙向透明電極的高性能半透明鈣鈦礦太陽能電池(PSC),用于建筑集成光伏(BIPV)。使用典型的磁控濺射InSnO(ITO)和低能濺射InZnSnO(IZTO)電極,制造了用于半透明PSC的雙向透明電極。1)由于沒有任何等離子體損傷,通過濺射薄的緩沖層和厚的致密的IZTO層(兩步濺射法),制造了用于p-i-n平面型PSC的透明IZTO電極。與通過典型的直流磁控濺射制備的具有ITO電極的PSC的效率(PCE 3.43%)相比,具有兩步濺射的IZTO陰極的PSC顯示出更高的PCE(15.72%) 。2) 具有IZTO電極的半透明PSC的效率與具有不透明Ag陰極的PSC的PCE(17.04%)相當。此外,使用稀釋的鈣鈦礦溶液,實現了13.61%的PCE和24.70%的AVT,都足以用作BIPV的PSC。3)這些結果表明,兩步濺射法是制造用于半透明PSC的高質量透明頂部電極的可行方法。考慮到用于BIPV的半透明PSC的批量生產,兩步濺射有潛力成為生產智能窗戶的關鍵技術,它將取代典型的溶液涂層或其他復雜的轉移過程。

電池學術QQ群:924176072Han-Ki Kim et al. Semi-transparent perovskite solar cells with bidirectional transparent electrodes, Nano Energy, 2020.DOI: 10.1016/j.nanoen.2020.105703https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221128552031276312. ACS Nano:石墨烯原子層用于防止微生物腐蝕

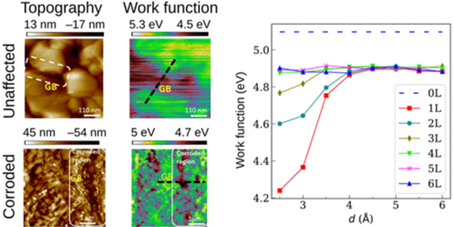

石墨烯是工程,醫學和生命科學領域中許多生物界面應用的有前景的材料。近日,美國南達科他礦業理工學院Venkataramana Gadhamshetty,萊斯大學Muhammad M. Rahman,Pulickel M. Ajayan等研究了石墨烯原子層對暴露于與腐蝕有關的侵蝕性硫酸鹽還原細菌的金屬的保護能力。1)研究表明,盡管銅(Cu)表面上的石墨烯層不能阻止細菌附著和生物膜生長,但它們有效地限制了生物硫化物的侵蝕。2)有趣的是,與裸銅相比,單層石墨烯(SLG)使生物硫化物的侵蝕惡化了5倍。相比之下,與SLG-Cu和裸露的Cu相比,Cu上的多層石墨烯(MLG)分別將侵蝕限制了10倍和1.4倍。作者結合實驗和計算研究了SLG-Cu與MLG-Cu相比的異常行為。3)此外,作者還發現,與SLG相比,鎳上的MLG具有更好的保護能力。4)最后,作者研究了了缺陷(包括雙空位缺陷和晶界)對原子石墨烯層的保護能力的影響。

碳材料學術QQ群:485429596Govind Chilkoor, et al. Atomic Layers of Graphene for Microbial Corrosion Prevention. ACS Nano, 2020DOI: 10.1021/acsnano.0c03987https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03987

加載更多

2814

版權聲明:

1) 本文僅代表原作者觀點,不代表本平臺立場,請批判性閱讀!

2) 本文內容若存在版權問題,請聯系我們及時處理。

3) 除特別說明,本文版權歸納米人工作室所有,翻版必究!