八次打破世界紀錄,培養四十余位青年教授,UCLA楊陽:伯樂如何打造千里馬

Yang Yang (楊陽)

2021-01-05

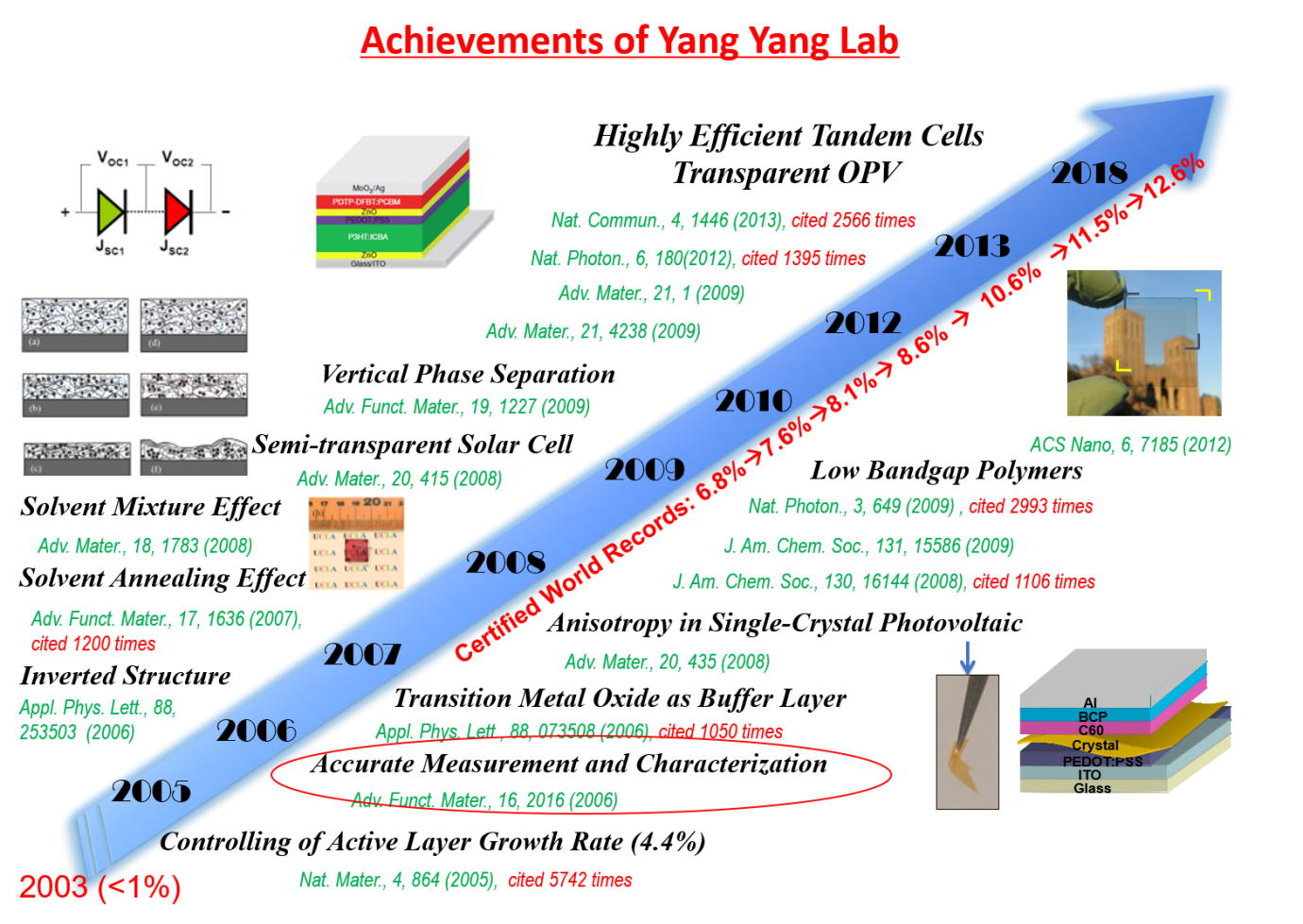

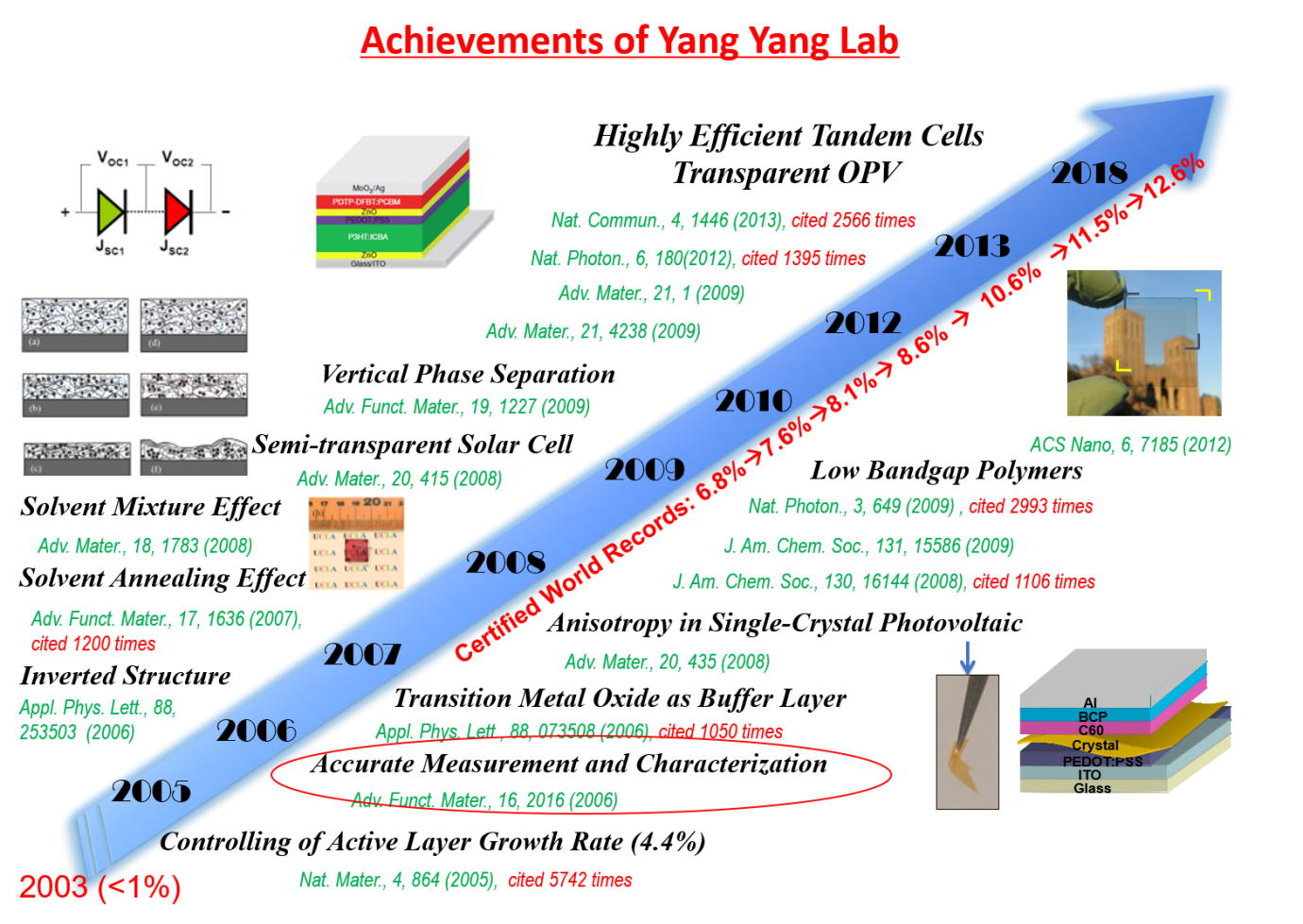

引言:我在1997年加入加州大學洛杉磯分校(UCLA),當時我的啟動經費是十萬塊美金,加上大約三百平方尺(~三十平米)的實驗室空間。在往后的23年里我一共培養出了48個左右的博士畢業生,同時培養出了55個左右的博士后,其中大概有40人成為了高校的老師,遍布于世界各地。我們發表了超過400篇同行評議論文,引用量超過115,000。(Google學術搜索)我的H指數是156。我經常會思考這個高產團隊的秘密是什么。在本文中,我試圖回答這個問題,并希望我們在UCLA的經驗能使其他人受益,尤其是那些剛開始自己職業生涯的年輕教師。簡而言之,這個秘密就是:建立一種課題組文化。 建立師生之間的互信;找到他們的特殊天賦;鼓勵他們承擔具有挑戰性的項目;勾勒出他們未來的美好藍圖;釋放他們的潛力——最終驚喜就會來臨。TIED-US(把老師和學生綁在一起吧!)當我們把學生的前途視同我們自己的一樣重要時,他們成功的機會將大大增加。當學生獲得成功時,我們也是如此。教育是一件大事,我相信這個事情是大家都知道的。我覺得當一個大學教授的最主要的任務就是把學生教好。換句話說,即傳道,授業,解惑。可能是因為我在研究生的時候當了五年的TA (1986-1991),我很喜歡和學生互動。我認為教育是一件很重要,同時也是一件很令人著迷的事情。它可以藉由和人的互動,產生對一個人、一個班級或一個學校的重要改變。所以我認為,正確并合適的教育制度,可以從根本上改變一個國家的未來。比方說,美國在看到蘇聯發射第一顆人造衛星之后,便大幅地改良自己的科學教育。這使得美國在后來奮起直追,直至主導了整個世界的高科技領域。到現在為止,也沒有人能夠撼動美國的科技霸主地位。從我個人教學經驗來講,我在加州大學洛杉磯分校(UCLA)的23年里一共培養出了48個左右的博士畢業生,同時培養出了55個左右的博士后。在這加起來的大約100人中,大概有 40%成為了高校的老師,還有40%的人進入了像蘋果, Intel,和 LAM Research這樣的高科技公司,剩下的20%的人自己創業成立了公司,或者是加入了創業公司。在我60歲生日的時候,我問了幾名畢業了有一陣子的學生,問他們在UCLA印象最深的經歷是哪些?哪些經歷改變了他們的一生?黃勁松老師提供了一個最令人噴飯的答案,他說他印象最深的是“楊氏(式)罵“。我當時就很好奇地問他什么叫做“楊氏罵“,他說他當年剛從中科院半導體所到加州大學,那個時候心高氣傲,因為他之前在半導體所做得相當不錯。結果到了加州大學,被我說得從云端掉到了地面。從那以后他就開始扎扎實實地做科研,而不是心浮氣躁、只想要順利的畢業。另外,竇樂添老師也說他最大的收獲就是我給他提出的一個方向,這是一個包括楊老師在內都沒人做過的方向。這個方向是做專門吸收紅外光的高分子,來應用在有機光伏器件中。他說楊老師畫了一個大餅,讓他去追求這個夢。結果將近一年之后,他把這個材料做出來了,我們也在這個材料做出來的一年之內,憑借這個高分子以及它一系列的衍生物,兩度打破了有機光伏的世界紀錄。像這樣的例子在我們的研究小組里面層出不窮,并不是單一的現象。諸如此類與學生的互動,產生的效果真是令人驚嘆。所以作為一個科學家,我特別期望的就是可不可以把這個小規模的實驗放大來做呢?這也是為什么當2018年5月6號我第一次碰到施一公校長,他邀請我加入西湖大學之后,我選擇接受他的邀請。當初西湖大學吸引我的地方在于,它的目標是成立擁有類似于西方體制的高校,利用這個模式在(未來)中國的教育里面產生革命性的影響。我相信讀者會體會到為什么我那個時候心里面是如此的激動,因為我想要做放大型的實驗。而根據施一公校長的描述,西湖大學恰恰能為這個實驗提供一個良好的環境。不過,施一公校長強調的是做出一些科研上的杰出成就,而我希望我們做的事情是能夠為整個中國未來的教育找到一條出路。不只是高等教育,而是整個通識教育。后來由于種種原因,我決定在2020年10月份辭去西湖大學工學院院長、講席教授一職,回到加州大學。但我對高等教育的情懷并沒有被抹滅,還是持續在發酵。我想既然目前無法在國內進行真正的放大型實驗,我是不是可以先把我在加州大學的經驗如實記錄下來,就像一個小小的實驗記錄本一樣,以期為后來的年輕人,甚至是改革者提供一點參考資料。這篇文章的重點在于我個人的求學和工作經歷,以及怎么樣在加州大學UCLA,以有限的資源來建立我們的課題小組,培育獨特的深厚的文化氣息,培養學生勇于冒險、敢于創造的精神,和學生一起開創并發展我們課題組新的研究方向,引領出一波又一波的科學研究高潮。我嘗試把教育學生和科學研究緊密的結合在一起,取得了令人驚艷的成果。同時我也鼓勵學生把我們的科研成果拿出去做技術的轉化,成立初創公司。23年一晃就過去了,這篇文章也就是過去二十多年,我們如何一直站在科學前沿的故事。我同時也邀請我過去的學生寫出一點他們在課題組求學過程中的心得,并把這些心得一起放入了這篇文章里面,讓大家有一個參考點。他們有一些人做了大學教師,有一些自己開公司,也有在美國或者是其他地方的大企業做事的。我在臺灣出生及成長,在1982年于臺灣的成功大學物理系拿到學士學位,大學畢業以后,在部隊服了兩年義務役后,在1985年來到了美國麻省大學Lowell分校 (University of Massachusetts-Lowell)攻讀研究生。從我下飛機的第一天開始,我就愛上了美國這個地方,而這個地方也的確改變了我的命運。在臺灣我只是一個成績平平的大學生,雖然很努力,可是始終不得其門而入。我不會考試,也不知道怎么樣去考試可以得高分。假如我一直待在臺灣的話,可能只是一個普通的工程師。幸運的是,我到了美國。雖然我進的學校只是一個排名將近200名的研究所,可是卻讓我眼界大開,如同到了天堂,最讓我高興的是老師們都鼓勵學生找他們討論,就算是不一樣的意見也很歡迎。可能是我這個人天生就喜歡問各種問題,所以我覺得美國特別適合我。那時更重要的一個感覺是,我覺得我像是一條魚又重新回到了水中。美國的文化環境和鼓勵人發表意見的科研氛圍,讓我深深感動。一下子我就從一個在臺灣平均分只有70分不到的物理系學生,變成了一個在美國全部都是A的學生,而且我在科研方面的興趣以及天分也得以充分發揮。在美國讀研究所最大的感觸是做習題,這里做作業是規規矩矩地做,常常做完就是深夜,有時也會做到天亮。而且老師改的很嚴,不對的東西他都會挑出來。這就是個蹲馬步打基礎的過程。因此我后來在UCLA做老師,通常不希望一年級的研究生做科研,而要求他們專心修課。因為這是打基礎的時候,錯過這個時候,對他們的長遠職業生涯百害而無一利。研究所時期另外一件對我影響很大的事情就是做了五年的助教 (Teaching Assistant, TA),這個經驗讓我深深體會到教書的樂趣還有跟學生交流的重要性。很多人認為當 TA 是一件很費時間的事情(特別是現在的研究生), 可是我更愿意從另外一個角度來思考,它幫我了解到如何去跟學生打交道,尤其是練習溝通和講演(communication and presentation)的技巧,同時也讓我了解到我對教書有一股熱情。這個經歷對我后來從事教育工作很有幫助。1992 年初取得博士學位后,我有四、五個工作的 offer。其中有一個是附近的小公司,要我去幫他們開發光學技術的業務,年薪是四萬五千元美金,還有股票, 加上請律師幫我辦綠卡。另外我還拿到了美國的 National Research Council (NRC) postdoc。這是一個很高的榮譽,因為在全美只有一百個名額。我那時候寫了一個研究計劃要去做光化學的癌癥治療。我那時候根本不抱任何希望,因為我不是生物這個領域的,結果他們給了我這個名額。但是這個頭銜 (title),只限于美國公民或者是有綠卡的人才能夠拿到,我是外國學生,必須要改成 J-1 簽證,所以后來就不去了。我覺得我將來想做教授,所以最后選擇了到加州大學河濱分校做博士后。我和太太一起租了一個貨車,拖了我們的 Toyota 一路開大約五千公里路到了加州。當我回頭再看一次過去的人生,到加州的決定是我人生中的一個重要轉折點,我走出了待了六年多的麻州舒適區(comfort zone),來到一個新的地方重新開始。當時這個決定還被別人嘲笑了一番,因為博后的薪水 (USD$22K/year)只有工業界的一半還不到,也沒有綠卡。連我的博士論文指導教授也勸我就留在麻州算了。可是我的太太十分支持我去加州的決定,所以我們就搬過去了。(其實我們在那時候很窮,我們很需要一份好的收入,可是我和太太認為一個人一定要有一些夢想,不能只是為了賺錢。)從麻州到加州的 5000 公里長征。1991 年十一月底,我們從波士頓附近的 Lowell 開車到加州大學河濱分校(Riverside, California)。一路穿越了美國大陸。我建議在美國的留學生能夠嘗試一次(當然也有其他的路線),這是一個一輩子值得珍惜的回憶。我到了加州大學河濱分校化學系后,開始做光學物理 (photo physics) 的研究以及一個新的單一波長激光的設計 (single frequency laser)。可是在做實驗的時候非常不順利,幾乎所有的實驗都做不出來。我那時候夜以繼日做的很累,可是就是沒有結果,后來才知道是我用的激光出了問題,它在我去上班的第一天就壞了。這個問題到十個月以后才找到,雖然累慘了,可是我卻也練出了一身功夫,知道如何做故障排除 (trouble shooting and solving the problems)。那時的老板 Prof. Bryan Kohler 是一個德國人的后裔,十分重視自己動手做事,所以在這里訓練出來的學生動手能力都特別強。在 UC Riverside 做了大概八個月后,有一天我發現一個學商(MBA)的朋友在幫他的太太找工作,他的太太也是在化學系做博士后,合約還有二年才到期。我問他為什么這么早就開始找工作,他跟我說你永遠不知道機會什么時候來,不準備的話機會來了就錯過了。(機會永遠只留給有準備的人。Opportunity is only for prepared mind.) 這位 MBA 就是日后南加大商學院鼎鼎有名的陳百助教授。那個時候我們都剛從學校畢業,日后都變成了好朋友。受到了他的影響,我也開始找工作。那個時候,在 Santa Barbara 有一家公司剛研發出來柔性高分子 OLED。這家公司的老板 Prof. Alan Heeger 后來成了諾貝爾獎得主。我和他接觸了,他邀請我去面試,兩個月后,我就到 UNIAX Corporation 去上班了。到 UNIAX 上班是我人生的另外一個重要轉折點,因為它使得我真正置身于世界一流的研究小組去跟其他的世界一流的科學家競爭(這就像職業棒球賽的大聯盟)。這其中真是樂趣無窮。想想人生實在充滿了不確定性(uncertainty),這也使得人生是這么的有趣。假如我不是因為在UC- Riverside做實驗處處不順利,我也不會想去找下一個工作。假如不是在那個時間點碰上我那個學 MBA 的朋友,他跟我講的那番話讓我下定決心去找下一個工作,我現在還不知道人在哪里。另外,有一件有趣的事情我認為可以跟大家分享。當我去 UNIAX Corporation 面試工作的時候,我沿路開車經過風景優美的加州海岸,我告訴我自己一定要拿到這份工作。可是第二天正式面試的時候,Prof. Heeger 直接跟我說其實這份工作已經找到人了,是一位從英國劍橋來的科學家,可是美國的移民局規定要找一個海外的科學家,必須要面試當地三位同樣性質的人。所以這個面試基本上只是一個形式,他希望我不要失望(disappointed)。可是那時候我心里想的不是沮喪和放棄,而是我一定要做到最好的表現,讓他們沒有辦法拒絕我。所以當兩個禮拜以后 Prof. Heeger 打電話給我 offer 時,我高興的不得了。我后來加入了 UNIAX,在那里工作了四年多一點,那段時間是我學到的東西最多的時候,那個公司雖然不大,但是他們請的人都非常優秀,like a small Bell Lab。我在那邊碰到很棒的物理學家、化學家、還有做材料的人。比方說,我的高分子知識很多是從曹鏞老師那里學來的, 那時候晚上在公司里面常常就是我跟他兩個人在做實驗,待到半夜。我喜歡在實驗的空檔跟著他后面問東問西的,他也毫無保留,傾囊相授,我對曹老師的學問真是佩服得五體投地。曹老師后來成為了中國科學院院士,并且在華南理工大學領導一個國家重點實驗室。所謂強將手下無弱兵,這也難怪 Prof. Heeger 日后成為諾貝爾獎得主。在 UNIAX 剛開始的時候,我們做導電高分子材料,后來又開始做 polymer OLED, 也就是 organic LED 的另外一個分支。organic LED 大家都知道后來做了 OLED 面板,在三星的手機上用了很多。我在那個公司的第一年也是做得相當不順利,幾乎甚么實驗都做不出來,雖然我很努力,日夜都在工作。到了 1993 年,情況總算開始好轉,我的實驗開始有了結果,而且未來的發展也相當順利。我在河濱分校的一年和 UNIAX 第一年的低潮總算熬了過去,后來還發了一些 Science 和 Nature 的文章。也就是在那個時候,我決定開始投履歷去應征教授的工作。投了履歷表一年之后都沒有下文,盡管我所在的工作單位是很有名的。后來追根究底,我發現是我在麻州大學的出身不夠好。所以,我必須要做出一些很有名的東西才會被認可,使得別人不再專注于我的出身,這樣子找工作才有機會。好在那個時候,我又做出了一些還算不錯的結果。后來當我再度找工作的時候,這些成果對我幫助很大。加州大學洛杉磯分校(UCLA)的工作,也是學校主動來找我的。這其中還有一個故事:因為我很喜歡幫助別人,有一天有一個朋友請我幫他辦一個會議(conference)中的一個 symposium,我答應了。我請了一些國際上有名望的科學家來參與了這一個會議,其中有一位教授 Prof. Frank Karaz (U. Mass-Amherst),我跟他提了我想去找教職,他很大方地同意做我的推薦人,他也是后來推薦我到 UCLA 的人。在這一連串的機緣巧合中,我終于在1997年1月1日,到了UCLA 做了教授。那個時候還有一個插曲。UCLA 的材料系系主任 Prof. Kanji Ono 告訴我他們可以 offer 我成為有終身職的副教授(tenured Associate Professor),可是合同文件 (paper work)要等上十個月;或者他們可以 offer 助理教授(tenured-track Assistant Professor, but not tenured yet),可以馬上上班。我當時覺得有機光電( organic electronics )這個領域正在起飛的階段,我沒有時間去等十個月,我決定去做助理教授,因為,時機就是一切(timing is everything)。我的博士論文指導教授都說我頭腦不清楚,明明人家要送上門的終身職為什么不要。可是我覺得,假如這個機會窗口(window of opportunity )錯過的話,我也許會徹底錯過這個大好的機會。我于1997年一月加入UCLA,成為助理教授。UCLA 那個時候給我的 offer 其實不太好,他們只給我十萬塊美金的啟動基金,加上三百平方尺(三十平米)的一個很小的實驗室,但是我還是去了。我現在很多學生去做助理教授,動不動都有幾十萬或者是近百萬美金的啟動基金,相比之下我在 UCLA 的啟動經費實在是少得可憐。但是我始終覺得啟動基金固然重要,卻不能夠決定所有的未來,一個人的創意和將研究終生堅持到底的精神和態度,才是決定勝負的關鍵。1997 年和第一個研究生(Jay Bharathan)一起 setup lab(上)。同年,我們第一個用噴墨技術噴出的 polymer OLED logo 的照片(下)。加入了UCLA之后,我堅持走和 UNIAX 不一樣的研究方向。我花了半年去構思新的點子。因為經費有限,只能一次成功,沒有第二個機會。我的第一個計劃就是用噴墨式的方法去打印 OLED (organic LED),那個時候我說服了日本的 Seiko Epson 公司送給我一個特殊的噴墨打印機(inkjet printer),這個特殊的 printer 可以直接在玻璃上印出有機高分子材料。非常幸運的是我們成功地印出了 polymer OLED logo。我們那篇文章雖然發表在 Applied Physics Letters[1] 上面,但是 Science Magazine 報導了我們的結果。也就是這個實驗結果以及后續的一些創新的點子,讓我們在美國的海軍部(US Office of Naval research),空軍部 (US Air Force office of scientific Research), 還有美國的國家科學基金(National Science Foundation) 都拿到了項目基金,也拿下了 NSF Career Award。從這點來看,這個成果算是讓我們的實驗小組站穩了腳跟。我也很快在1998年被提名成為終身副教授,接著2002年成為正教授。從那個時候開始,我陸陸續續發展了一些新的方向,例如我們做的一些有機內存記憶體(organic memory),還有我們后來做的有機垂直晶體管(organic vertical transistor)。然后到了 2004 年,我開始大量地進行有機太陽能電池(organic solar cell)的研究。在這之后的十五年,我們在有機太陽能電池上發表了一百余篇重要的論文,其中有許多篇都是高度被引用的 (highly cited)文章。在這十五年的時間里,我們課題組在有機光伏上的貢獻是全球矚目的。我們的技術不但促成了一家名為 Solarmer Energy Inc.的初創公司 (startup company)的成立,同時我們還創下了好幾個有機太陽能電池效率的世界紀錄。從 2013 年開始,我們進入了一個新的領域,叫做鈣鈦礦太陽能電池 (perovskite solar cell)。在不到一年的時間內(2013~2014),我們從零開始,做出了將近百分之十九的光伏效率。2014 年,我們在《科學》雜志上報導了這個十分令人興奮的結果。(到了 2020 年, 全世界鈣鈦礦太陽能電池的最高效率已經超過了25%,我們課題組也達到了24.5%的效率。)在下面的篇幅里,我將以時間軸從1997年到現在,描述我在幾個重要時間點采取的一些行動,比方建立新的科研方向,如何和學生互動,以及建立什么樣的文化,從而打造成為我們現在的課題組。自從1997年進入美國加州大學洛杉磯分校之后,除了尋找未來科研方向,我的重點就在思考我們要成立什么樣的課題組,培育什么樣的group culture。一開始,我親自在實驗室教學生一步一步做事,寫實驗記錄本(lab notebook turns out to be critical)。后來我開始思考,假如我從始至終什么事情都要管,不但我會累死,學生也很難獨立。我如果想成立一個highly productive的課題組,必須從一開始就重視對學生的栽培,以及團隊文化的建設。我認為只有打好這個文化傳承的基礎,我的課題小組才能走的夠遠。我的第一個要求就是打好基礎,不管是基礎科學,或者是做研究的習慣。我覺得要培養出一個優秀的學生,讓他們有一個好的未來,最重要的一點,就是要幫助他們打下扎實的基礎,以及建立一個好的工作習慣。所以對新來的研究生,第一年我通常不要求他們做太多科研,而是讓他們專心修課、做習題、以及準備好博士的基礎考試。我認為這個過程對他們未來的職業生涯是至關重要的,因為在美國對這些基本功的培養相對比起國內要扎實很多,比方說我們的解題,還有準備考試的模式都要求學生對基礎知識有非常深入的理解和獨立思考的的能力。(部分的老師都要求國內來的學生在第一年就開始做大量的科研,我覺得真有一點揠苗助長。)另外一個點, 就是我很強調學生的實驗記錄本,因為我認為實驗記錄本,就是他們做科研的“生命”所在,因為當他們把實驗的過程記錄下來的時候,將來他們回過頭來看,這個就是他們的生命歷程。萬一實驗有問題將來也可以回過頭來,發現是什么步驟出了問題。我現在個人的實驗記錄本就有大概20本左右,從1986年開始我進實驗室的記錄都在上面。我現在還可以記得我作為一個年輕學生的時候是怎么樣去做研究的,而且我不只寫下來研究的過程以及結果,我還把研究的心得和想法寫下來,甚至于我身邊發生的事情我都寫在上面。我后來發現居里夫人也有同樣的習慣,他甚至于把她怎么煮意大利面的配方都寫在實驗記錄本里。所以在我個人實驗的記錄本里面,還貼有我和別人進餐的時候討論用的餐巾紙筆記。或者我臨時想起一些新的點子,隨手寫在一張小紙張上面,我后來也是把它貼在實驗記錄本里面作為一個記錄。去做這些方方面面的事情都是在訓練學生的基本功。特別是當把記實驗記錄本養成一個習慣之后,就很難去造假,因為“數據”本身會說話,這就養成學生做科研的時候的一個誠實的態度。這也是我到西湖大學做工學院院長時對學生要求的一個基本條件之一。不知道我走了以后他們是不是還能夠保持這個習慣。我對學生的另外一個基本要求是要讀儀器的使用說明書,而且我希望他們讀的是紙質版,而不是電子版的,因為這樣可以把閱讀時的筆記寫下來。當實驗室的儀器越來越精密,自動化越來越高的時候,學生往往變成一個儀器的使用者(tool-user)但卻不甚了解儀器本身是如何運作的。事實上,這是很危險的,因為有些時候儀器會出問題,假如學生不知道儀器工作的基本原理,他們就會被這些故障給誤導。舉例而言,我在西湖大學的時候,有一個課題組的學生和我討論他們的實驗中電流信號常常有雜訊 noise,我就問他們你們的儀器有沒有接地(ground),他們說有接地的,因為墻上的插座是三孔有一個孔是“接地”的孔,我就問他們說,那個接地的是接到哪里?你能相信那個接地是真的嗎?后來發現,那些noise就是由于接地不良,各個插座互相干擾造成的。2. YY Lab的“畢業禮” - 離開前的“創意揮灑“差不多2002年左右,我開始嘗試一種獨特的學生培養模式,那就是研究生在完成他們的畢業論文后,在正式離開研究團隊前,我會鼓勵他們,想一些異想天開的點子。這些點子必須是他們以前沒做過的,但是也不能夠完全偏離我們課題組的核心。經過討論之后,我會給他們一筆小小的“啟動基金”來做這個研究。從那時開始,這個“培養模式”成為了我們課題組的一個重要文化之一。(后來因為我們組里面的實驗設備越來越好,學生并不需要這筆基金了,但是這個風氣(文化)一直傳承了下去。)事后證明此培養方式儼然是神來一筆,一名研究生(陳方中老師,目前在臺灣交通大學任職正教授)提議在有機太陽能電池中利用三線態(triplet-state)分子摻雜,做深入的研究,并要求30,000美金的資金去購買相關的設備。我覺得這個點子很有趣,于是我們寫了一個研究計劃送到了加州州政府去申請這筆30,000美金的經費。經過同行評審,我們拿到了這筆經費。雖然事后證明此想法的結果并不如預期,因為當初的三線態分子是給有機發光體用的。但也因為此次實驗的不盡理想,我們開始深入研究其他有機太陽能電池材料體系。這中間還有一個可愛的小故事:在向州政府申請經費的時候,reviewer 是一個光伏科技的專家, 他坦白說,他并不相信有機光伏這個技術,因為材料很不穩定而且效率低。但是他相信我這個人,因為我過去的記錄(track record),證明我是一個可以把東西做出來的人,所以他支持加州政府給我這筆經費來證明他的看法是不正確的。這讓我覺得,美國這個國家真是可愛,的確是一個可以產生革命性觀念的地方。而這一小筆三萬美金的研究經費足夠聘請李剛博士(現為香港理工大學的正教授)作為博士后研究員研究高分子的形貌及其對電子學特性的影響。此相關研究結果發表于2005年的Nature Materials[2]期刊,內容為通過調整高分子形貌來影響有機太陽能電池的性能,是我們這個領域一個十分重要的里程碑。此論文發表后的15年間被引用了超過6000次。“第一件事 – 從無到有, 創業從來是不容易的,OPV 在UCLA的成長亦如此。那時在 OPV 領域我們沒有credit。我還記得2005年夏天,一位歐洲的OPV知名學者來UCLA參觀,聽說有OPV研究, 問我們的第一句話是-“where is your paper?” 彼時我們resource也很少,一個博士生Vishal, 和我 - 拿著不到2萬7千美元工資的博士后,利用一臺現在看來非常簡陋,光斑不均勻的太陽光模擬器來開展實驗測量的,而這在當時條件下已經是很難得擁有的奢侈了。怎么破局?我覺得學到的是:不唯上,不唯書,只唯學, 要敢于探索,走出領域的邊緣。現在我們知道,那個時候其實整個領域對此研究的理解都很膚淺,正確測量上更是淺薄。文章寄到Nature Materials, 被要求認證效率,才會知道發表的那么多文章都沒有真正驗證過。與NREL的交流是一個漫長,痛苦與充滿學習真理的過程, 其間楊老師始終堅持和鼓勵,從學術討論及實地驗證等各個方面予以支持,我相信他是帶著強烈敢為領域先的責任感的。經歷之后,會真切懂得,再有名的科學家 都有他的局限,不需要盲目崇拜,讀文章要始終謙遜,但保持獨立批判的眼光。此次與NREL的合作,我們走出了有機太陽能電池的研究小圈子,給本領域帶來了正確的方法論,為這其后15年做出了我們的引領貢獻。我想可以這麼說”Be Brave, Be humble,Do the right thing.”在2005年發表此研究論文之后,我們的研究團隊成為有機太陽能電池領域的研究先驅之一。我們在有機太陽能領域整體的主要貢獻包括了解高分子的形貌及其對器件效率的影響[2],發明了串聯有機太陽能電池[3]、反型串聯有機太陽能電池[4]、透明有機太陽能電池[5]及開發了多種新型給受體材料等[6,7]。這些努力造就了一系列有機太陽能電池的突破,包括在2009年被美國國家可再生能源實驗室(National Renewable Energy Laboratory, NREL)驗證的創歷史新高的7%能量轉換效率[6]、2011年的8.6%[8]及2012年的10.6%[9],這是有機光伏的科學史上,第一次突破10%的效率限制。我們組的疊層電池工作是從洪自若博士開始的,他當年從科學院畢業來到UCLA。因為他是學物理的,他認為,從物理的角度而言,疊層電池(把兩個吸收互補的材料做成兩個子電池,上下串聯疊在一起,成為一個新的電池,以拓寬太陽光普的利用率)的效率一定會高于單層電池的效率,因為疊層電池可以更有效地運用陽光的能量。他堅持他的看法,我也相當鼓勵和支持他去做這樣的嘗試。兩年下來,終于把1+1<<1【換句話說,前端電池的效率(假設是“1”)加上后端電池的效率(也假設是“1”),遠小于任何一個電池單獨的效率】的效率做到了1+1>1的效率。我們也就是運用這個疊層電池結構,第一次突破了有機電池10%效率的世界紀錄。這個”臨別秋波的點子”的想法,其實還是很有意義的。學生在課題組里面經過了四、五年的積累,他們一定有很多很棒的想法。所以在等待下一個工作來臨的時候的幾個月,他們并沒有工作的壓力,也沒有論文的壓力,這個時候應該是他們最有效率的時候。這樣的故事在我們課題組并不是唯一的,因為在我們實驗室里,我始終堅持每一個人都是平等的,可以有也應該有自己的意見,并且應該被鼓勵去做嘗試。只要學生有他們在科學上的理由,能夠說服我,我就會支持他們走下去的(如果我不懂的話,我就和他們一起學習,并且請這方面的專家來一起評估這個學生的想法。這些人就是學生的未來博士論文的 committee)。我們研究團隊另一個重要的貢獻是利用整合測量效率的方式在有機太陽能電池與傳統硅片為主的光伏模組(PV)之間建立了橋樑,這樣兩個領域都能直接比較各自的效率(換句話說,兩個領域測量的方法是一致的)。這里面有一個很有趣的故事,我想和各位分享。2005年,當我們在海軍科研基金年度報告會議里面報道了我們做出來5.2%的效率,因為這是一個很大的提升(在我們之前大概只有1%到2%的效率。),美國海軍的評審委員就問了一個問題,我們的光伏效率有沒有被認證過?我說我從來沒聽說過光伏效率還能夠被認證的,說完之后與會的專家大家都在笑,因為這證明我在這個領域的時間還不夠久,后來我才知道美國的能源部有一個專門的實驗室可以幫別人認證光伏電池的效率。經過他們的介紹,我認識了 Dr. Keith Emery, National Renewable Energy Lab (NREL)。我不但把光伏器件交給他去測試,還派了李剛老師領團的一個小組去NREL學習怎么測量光伏器件。結果,我們5.2%效率的器件經過他認證之后,只剩下4.0%。這個數字讓我們從云端跌回谷底。后來我才知道在有機光伏的測試中,我們用的都是單晶硅的測試方法,由于材料不一樣,所以導致有一些參數會讓有機光伏的效率被高估。回來以后,我告訴我的團隊,從現在開始,我們要用光伏行業認可的標準方法來作為我們測量的標準。坦白說,當時有一些成員心里很不是滋味,因為這樣幾乎打了20%的折扣,他們擔心將來文章以及基金的申請會出問題。但我堅持一定要走正路,一定要做對的事情,而這個做法也讓后來我們組里的數據得到別人認可。這也是我這個人的個性,當我認為對的事情,我會堅持下去,而且我不退讓。Keith 后來和我說,他印象很深刻的是,我們不但不回避去測試,我們還堅持了用正確的測量方法來測量我們后來所有的器件。因為他們(NREL)的測試總是會把教授們在實驗室的數據拉低很多,所以幾乎大學教授都回避和他們打交道。可是我正好反其道而行,我不但采用了他們的標準,我還大力推廣,花費了許多心力與Keith Emery博士一起促成了有機太陽能電池量測的標準化。這項成果的重要性于2016年出版的Adv. Funct. Mater.[11]期刊中被認可,并且目前已被引用了600余次(標示于圖一的紅圈處)。也由于我們的努力,有機光伏的研究結果后來終于被其他無機光伏領域的專家們所接受。今日有機太陽能電池領域的研究仍遵循著這些測試標準。因為這些高影響力的研究成果,路透社Thomson Reuters將我們的團隊評為全世界被引用最多的前19名科研團隊之一(2012-2014年)。[12]我們的實驗團隊在有機光電領域重要且具有代表性的工作,這些研究成果是該領域的重要突破,將有機太陽能電池的認證效率從2003年的不足1%提高到了2018年的12.6%。4. “態度”決定一切 -It is not what you do, it is how you do it.在2007年、2008年,我們課題組收了黃勁松(Jinsong Huang)和姚彥(Yan Yao)兩位學生。他們兩位都是在國內做出了相當不錯的成績,然后進入了我們課題組。我通常對于國內出來的學生的第一個建議,是請他們把在國內學的習慣給忘記了,然后我可以從頭開始訓練他們,讓他們養成一個良好的習慣,所以他們終身受益。比方說蹲馬步打好基礎,誠實謹慎且詳細地寫實驗工作記錄本,鼓勵他們靜下心來專心做好一件事等等。下一小段是Jinsong說的話(這也是“楊式罵”一詞的起源):“記得我剛到UCLA的時候,我像很多剛加入UCLA的新生對自己能被一個楊老師這么一個出名組選中拿到獎學金/助學金感覺很驕傲。 我覺得這已經證明了自己的能力,剩下的就是自然順利拿到PHD學位去大公司工作。我現在還是覺得有傲氣很好,但是過度的傲氣讓我沒法沉下心來思考到底什么是研究,到底需要怎么去努力。我甚至以為過去的考試成績就等同將來的研究成就。記得楊老師在研一的時候把我和姚彥叫到辦公司,問了一個讓我當時覺得很奇怪的問題:“你們覺得自己很優秀嗎?”(Of course,我心里暗暗地說。)“你們是很優秀,但是優秀的人我見過不少,包括那些拿了Nobel Prize的人,但不是每個優秀的人都能成功。”(具體語言可能有出入,畢竟快20年了)“你去看那些成功的人,他們都有一個特征,就是work hard。“你覺得你們work hard嗎?”不,我覺得遠遠不夠。跟我比,“你遠遠不夠”,我當時心里不認同,但是現在回頭一看,以前過的日子是很舒坦。后來我終于體會到什么是work hard,每人的標準是不一樣的,但是楊老師對我們的標準就是完成任務,do whatever it takes,而不是找各種借口。這當然也包括改變自己的態度,渴望完成任務的壓力使得我放下很多外殼,不恥下問,積極與像李剛這樣的優秀同僚合作。我有很多這樣例子,這些都潛移默化了我的做事態度。記得有一次上課的時候,楊老師問所有學生,什么樣的資質是一個人成功的關鍵?不出意外,很多人都將了talent, work hard, communication skills, etc. 最后楊老師把“態度“排到第一。不知道楊老師自己是否意識到,他這種philosophy在他教育學生地時候時時刻刻在體現。現在我從打心底同意這個觀點,也就是這個philosophy在引導我后來的研究和教育生涯。“關于在我們的課題組重視“工作態度(attitude)”這個文化,姚彥(現在在休斯敦大學任教)有下面的描述:“態度決定成敗”。關于做事的態度,讀博期間楊老師在不同場合講過至少10次以上,積極的態度是成功的第一要素。2005年12月23號圣誕前夜晚11點,楊老師給我發了郵件,提出了一個有機太陽能電池效率可能被低估的想法,因為雙層電極蒸鍍過程的陰影部分會對電極面積計算產生誤差,從而導致電池電流密度的低估。他想要我盡快測試評估該影響的程度,郵件最后寫道 “Please do it ASAP, I need the results urgently. ” 這個想法其實和我不謀而合,這個陰影部分是一定存在的,我也想搞清楚這個因素到底會有多大影響。當時全家在圣誕節期間的出行已經安排好,但我沒有任何猶豫、立馬就趕去了實驗室。經過4個小時的實驗,凌晨前就把結果發給楊老師。沒有追求卓越的態度,成功是不可能的;而且成功不是等來的,靠的是平時每件小事的點滴積累。獨立工作時間越長,越發現不是所有人都知道“態度決定成敗”這件事情。現在工作中帶博士生的時候,當我要求他們做更深入的研究、更仔細的分析時,他們的態度通常是淺嘗輒止,不愿意花精力深入,我就會和他們分享我當年自己的故事。“我很興奮地和各位分享,就是那兩年(2007,2008),我們課題組收的學生百分之百的都變成了在美國的終身職教授。5. Think out of the box - 柳暗花明又一村在教學及研究方面的處世哲學中,我總是不斷向學生強調跳脫框架思考(think out of the box) 的重要性,并且不要害怕探索舒適圈外的世界。我相信這個思考方式對于團隊取得的多項成功有很大的貢獻。我們課題組的另外一個特色是我很愿意讓學生來主導一些研究的方向。我們的課題組有二三十個人,大家在不同的領域,所以光是這些學生交換經驗,就可以產生一些跨領域的想法。另外,因為學生日夜在實驗室工作,缺乏和外界的交流,我會送他們到外面參加學術會議去吸取新的知識和方向。假如我們給他們這個機會,課題組也有這個文化來支持這種活動的話,他們往往比之前能夠多得到一些新的點子。舉例來說,在2007年的夏天,當時有機太陽能電池的效率大約達到7%,并且正是有機太陽能電池初步商業化的時候,我的“不安分(造反)”個性又開始發作了。我思考著什么將成為下一波的“科技潮流”。因為有機太陽能電池穩定性差的問題尚未解決,我激勵學生們研究下一波的低成本、易溶液加工及穩定的替代性材料來取代有機材料。我成立了一個研究課題小組,名字就叫做 Project-X,它的重點就是在于找出一個取代高分子的材料,它們必須要很穩定,同時也很低價地可以實現大面積的光伏特性。同年夏天,四名學生(William Hou, Vincent Tung, Peter Li,and Matt Allen)愿意接受這個挑戰,他們四個人花了一個暑假的時間來研讀各個地方的文章以及專利,過了這個暑假之后他們有一天四個人到我辦公室里面跟我說找到了這個材料。他們向我 propose由銅銦鎵硒(CIGS)組成的一個I-III-VI2復合半導體材料,有光伏材料合適的特性、可以溶液加工且穩定。發現CIGS光伏材料這個創舉,是我在以無機材料為光伏材料基底的冒險開端,并且對于我之后的鈣鈦礦光伏材料(一種有機無機雜化的材料)的研究起到了相當重要的作用。另外一點我想和各位分享的是我不會以成敗論英雄。舉例而言,William他帶領我的團隊走出了一個新的方向,但是他博士期間的一作文章只有一兩篇,而且還不是頂級的期刊,但是他的PhD committee依然grant 他博士學位,而且我也寫了很強的介紹信。(我相信這個情況在國內是沒辦法授予博士學位的)因為他有這個領導能力,帶領了一個團隊,走出了一個我們研究課題組從來沒有走出的方向,把我們的研究課題組從有機材料的方向,拓展到了無機材料的方向。雖然他并沒有很強的文章,但是他的研究證明了他的能力。他后來拿到了IBM博士后研究員的offer,這是一個很不容易拿到的工作,也證明了他的能力被認可。但是他放棄了那個工作回到臺灣加入了一家光伏企業公司。他后來做到了類似于科研副總裁的位置。我也請William回憶了一下,當初在我們課題組什么東西是最重要的。他說了下面一段話。”The most valuable and probably the most distinctive traits I’ve learned from Yang Yang lab is having a thinking-outside-the-box attitude followed by unmatched work ethics. Graduate students are, by nature competent individual with unsettling eager to make peace with our inquisitive mind. Thus, we are never short of research ideas. In fact, we have usually more ideas than we can handle, so it is very critical to evaluate ideas and focus on the ones that has a chance to lead to disruptive results instead of incremental improvements. This is what Dr. Yang always emphasize in our group to “think outside the box”. Either we aim for the first or we aim for the best. Furthermore, Dr. Yang also has an unique way to ingrain this notion in all of his students. I recalled one instance where a recently-joined student, Walker Li, was showing the illuminance result of his very first green polymer light-emitting diode that he ever made, and Dr. Yang responded “wow, amazing! 10 years ago, this intensity would’ve been world record!” This statement enforces Walker to always aim higher. Before graduating, Walker was heading the research effort in PLED in our group. (YY note: Dr. Walker Li is running a startup company in Taiwan now.)This think-outside-the-box mentality also needs to be combined with good work ethnics, and YY lab’s work ethic is unmatched. The person that exemplified this is Dr. Yang himself. He leads by example. I recalled one night in my first month joining the group. This was during the heydays of PLED research and every single one of our evaporators were working around the clock. As a rookie, I simply take which ever time that was open. For me that night was 2 a.m. in the morning. Shortly after finishing the electrode deposition for my devices, the lab phone rang! Thinking to myself “Is this a prank?” Hesitantly, I picked up the phone, and it was Dr. Yang. calling to check if everything is alright, and if there were sufficient nitrogen in the tanks for our glove boxes. Next day, I shared my experience with another graduate student, Elbert Wu under the impression that Dr. Yang was calling from his house. Elbert corrected me and told me with absolute confidence that Dr. Yang was calling from his office on campus. He then shared his experience that once Dr. Yang appeared in minutes after a phone call at 3 a.m. to switch the nitrogen tank with him. In case if you’re curious, Dr. Yang is usually the first person to arrive on campus in our group. His office hours usually start around 8 a.m. in the morning. This is to share a glimpse of his working hours.“除了“Think out of the box”,我也鼓勵學生們在自己的興趣及專業上,利用部分他們自己的時間,自己主導研究方向。(這有點類似于美國3M 公司鼓勵員工利用15%的時間做他們自己有興趣的事情。)我相信這樣的模式,能最大程度建立信任、培養學生的研究責任感,能讓學生們更有動力、更獨立、也更有創造力。我舉一個例子,是關于薛晶晶的科研。晶晶是南京大學化學系的高材生,她加入我課題組之前,擅長合成無機量子點。她加入我的課題組之后,很自然地就繼續合成鈣鈦礦量子點。她認為,量子點的高表面積,有機會能夠改變鈣鈦礦穩定性。這個理論是正確的,而且我知道她對這個方向很有興趣,所以我也沒有阻止她。直到兩年之后,她來告訴我,量子點的工作無法繼續走更遠,因為效率上不去。于是我開始和她討論她博士論文的大方向,因為她已經有了兩年的經驗,這個經驗可以幫助他們做更好的決定。這個考量的重點不僅是 一個方向能否做出來,更多的是能不能結合她的興趣,以及我們組里面的長處。最終,她選擇了去做鈣鈦礦的界面研究,這個方向其實是她做量子點的一個換位思考:把量子點中的表面修飾,轉而運用在鈣鈦礦薄膜和晶體上面。之后,她和王睿一起發表了著名的咖啡因鈍化鈣鈦礦的文章,這篇文章受到了廣泛的關注和報道{17}。后來,他們還趁我到西湖大學的時候,把這個研究工作從分子結構上進行了進一步系統研究,最終這個工作發表在Science雜志上{18}。后來我也詢問過晶晶關于那段時間的回憶,也把她的感觸記錄下來:“楊老師始終鼓勵我們去接觸不同的領域,讓自己的思維保持fresh而不是rigid。剛進組關于選課題,楊老師給我介紹了組里的幾個大方向,然后讓我自己選擇自己感興趣的,并且告訴我you can even go beyond them。這樣的“極度自由選題模式”在對于當時的我來說是一個really hard time,但是回過頭來看,正是因為這樣的experience,我才有了去廣泛涉獵并獨立思考的機會,接觸不同的領域,成功也好碰壁也好,在這樣的過程中pickup屬于自己的金子。也正是因為這樣,我博士畢業之后才愿意走出自己在perovskite的舒適區sweet zone,去接觸一個完全不同的biomedical的領域。”找到學生可以發揮長處的“亮點”(spark)是一件最重要的事情。比如對于某些想開公司的學生,我甚至會鼓勵他們在未來把我們的技術做轉化,當學生知道他們的未來是如此的 unlimited,他們就會拼命地往前,發揮他們的潛力。當然,發現學生的長處并找到一個他們可以發揮的課題,這個過程并非一朝一夕,作為老師我們要有耐心。我個人認為兩年是保守的估計(因為學生第一年要修基本課程)。拿William的例子來說,我知道他是一個基礎扎實,十分有能力的學生,伯克利大學本科畢業的學生基礎是很solid的。但是一開始,他在實驗室里只是做一些不起眼的工作,并沒有發揮出他的長處。在這個情況下,我知道他和我都是處于一種很無奈的狀況,他有志難伸,我是愛莫能助。這個時候作為老師,我并沒有放棄,而是不斷地思考和觀察。有一天我告訴他應該尋找一個新的研究計劃,這個計劃將超出我現在課題組所做的方向以及內容。就這樣,我對他委以重任,成為了Project-X的負責人,負責尋找我們課題組的新型無機半導體材料。那個時刻,我知道我找到了William 的那個“亮點” – to go beyond the YY Lab。從此他和他的研究小組就像老鷹一樣展翅翱翔,由于Project-X, 我們邁入了無機半導體(CIGS)的方向, 后來這個方向幫我們開啟了鈣鈦礦半導體的研究。而我們的課題組一直到今天都仍受益于他當初開拓的新方向。我們課題組的另外一個特色是,經過訓練出去的學生,都有著相當強的獨立性。我訓練學生們必須要能夠自己想出新的點子,寫文章,發表在一流期刊。甚至于必須要能夠寫出簡單的研究計劃,去和政府單位拿基金,以及做很好的 presentation。同時我也要求學生一定要做TA,因為TA是訓練一個人和別人溝通的最好方法。特別是將來要做老師的人,或者是想要自己成立初創公司的人,都需要有這種能夠說服別人的能力,所以TA是一個很好的訓練。我舉一個例子,關于周歡萍和陳棋兩位博士后研究員。他們兩位有一天和我建議應該把我們CIGS的方向擴展到鈣鈦礦光伏材料。雖然先前沒有任何鈣鈦礦光伏的研究經驗,但是他們兩位愿意挑起這個重任,帶領一幫研究生一起做。對于他們的建議,我很開心,因為我認為當你相信學生,并鼓勵他們擔大任的時候,他們的表現往往會超出預期。在2014到2016的三年時間里,我的團隊發表了31篇與鈣鈦礦光伏相關的論文,其中有一半是由周歡萍和陳棋兩位共同以第一作者發表刊登在Science、Nature Nanotechnology[13,14]等期刊上。周歡萍現在是北京大學的教授,陳棋是北京理工大學的教授。后來他們結成連理,這也算是我們研究課題組的一段佳話。我還記得當第一次見到周歡萍的時候我問她未來的抱負是什么,她說將來希望能夠回到北大去做一名小老板。我那時候還聽不懂什么叫“小老板”。后來我知道什么叫做小老板之后,我不客氣的把她說了一頓,我說從我課題組訓練出去的人,將來都是相當獨立并且能挑大梁的人,所以以后“小老板”三個字就不準提了。我必須坦白的說,她后來的表現遠超出我的期望。我覺得我們引導學生腳踏實地一步步去做的同時,相信他們,培養他們獨立的意識,給他們一個大的抱負或愿景(畫一個大餅),他們就會拼命地去追求。當學生的表現遠超出他們當初對自己的期望時,就成就了伯樂識千里馬的佳話。與此同時,觀察學生成長以及事業上的成功,也是我們當老師的一大樂趣。當然這其中最重要的是師生之間的一種相互信賴(trust)以及建立起來的默契。值得一提的是我們課題組出去的幾位博士,后來都成了國內的知名教授,周歡萍(北大),陳棋(北理工),游經碧(科學院),楊旸(浙大)。他們幾位為中國的鈣鈦礦領域做出了重要的貢獻。2013年,我們開始研究鈣鈦礦太陽能電池(perovskite-based photovoltaics),并且在2018年被Thomson Reuters評選為此領域排名前十名的研究團隊。同樣的,我們在鈣鈦礦光伏領域也持有多個高能量轉換效率(PCE)的紀錄,包括2014年的19.3%單層鈣鈦礦太陽能電池(未認證,發表在Science期刊)[13]。最近,我們制備了CIGS與鈣鈦礦的串聯太陽能電池,得到了22.43%的高效率(已由NREL認證,也是發表在Science magazine,2019)[15]。2018年于UCLA材料系大樓外,我與研究團隊成員們的合影。以上所列的就是我在加州大學23年的經驗的總和,雖然它們時間上有先后的區別,但是運用起來都是交叉的使用。每一個學生都是有不同的背景,以及不同的人格特征,我們當老師的自然要因材施教,所以這些原則的運用在乎一心。原則就是我們希望能夠教育出人才,將來是社會上的棟梁,將來能夠替這個社會有重大的貢獻。自1997年在UCLA擔任教職起,我指導了48左右位博士生、55左右位博士后研究員完成研究。在這些學生之中,大約40名拿到終身教職或成為終身職候選人。例如黃勁松教授(Jinsong Huang,應用物理科學系,北卡羅來納大學教堂山分校)、竇樂添教授(Letian Dou,化學工程學院, 普渡大學), 姚彥教授(Yan Yao, 材料學院,休斯敦大學), 周歡萍教授(Huanping Zhou,材料科學與工程學系,北京大學)及游經碧教授(Jingbi You,中國科學院半導體研究所), Vincent Tung (King Abdullah University of Science and Technology,KAUST), 楊旸(Yang Yang, 浙江大學)都是我的研究團隊培育的校友。現在我們回顧2003年那個在加州政府的30,000美金的研究申請計劃,那位評審他支持我們拿到這筆經費,來證明他的觀點是錯誤的,我希望在17年之后(2020)的今天,這位評委應該可以很高興的說,當年30,000美元的投資真的是沒有白費。作為在有機及鈣鈦礦光伏領域的一位科學家,我發表了超過400篇經同行評審的論文、超過80項正在申請或已授權的專利,及超過200次的大會或邀請報告。截至2020年11月,我的H-index指數為156。2016年,我被路透社Thomson Reuters評選為全球最具影響力科學家[16]之一。當年30,000美金的支持,換得今天遍地開花的成果,我相信,這也是當初那位評審可能沒有料到的。我是一個一次只能專注于一件事情上的人 (a one-thing man)。我曾經很羨慕我有些同事,他們可以又做科研又開公司甚至于有些人還做行政,可是我只能在我的一畝三分地上專心地耕耘。但也正因如此,我才能夠把時間和精力都放到學生身上,去了解他們的長處和短板,去引導他們發揮優勢,找到適合的研究方向,去鼓勵他們dream big,不被眼前限制。我在過去20多年觀察到的現象是:當我們把學生當人才來栽培,激發他們內心的潛力,學生將來很有可能就是千里馬;當我們把學生當勞動力來使喚,學生將來就是個勞動力(labor)。還有一點很重要的,就是我很相信學生,并且引導他們把心里的真實想法表達出來了,老師和學生形成互相信任。去發現學生的長處,幫他們描繪一個大的目標,鼓勵他們去挑戰自己,最后讓他們取得令人矚目的表現。另外提一句話關于教授創業。我在加州大學的23年期間,我們的科技發明促成了五間新創公司的成立。很遺憾的是大部分初創公司都沒有最終獲得商業上的成功。但是他們的經費支持了我們的研究,造就了我們的學生成為社會未來的棟梁,學生后來也會成立新的公司以及其他商業的行動,這個影響是巨大的。這也就是我認為,當一個教授最重要的是教育,教出下一代的人才。至于技術的轉化能不能成功,就讓其他專業人士來操心吧。

楊陽老師課題組網頁

https://yylab.seas.ucla.edu/

[1] Y. Yang, A. J. Heeger, Appl. Phys. Lett. 1994, 64.[2] G. Li, V. Shrotriya, J. Huang, Y. Yao, T. Moriarty, K. Emery, Y. Yang, Nat. Mater. 2005, 4, 864.[3] C. Chou, W. L. Kwan, Z. Hong, L. Chen, Y. Yang, Adv. Mater. 2010, 23, 1282.[4] G. Li, C.-W. Chu, V. Shrotriya, J. Huang, Y. Yang, Appl. Phys. Lett. 2006, 88, 253503.[5] J. Huang, G. Li, Y. Yang, Adv. Mater. 2008, 20, 415.[6] H. Chen, J. Hou, S. Zhang, Y. Liang, G. Yang, Y. Yang, Nat. Photonics 2009, 3, 649.[7] J. Yuan, T. Huang, P. Cheng, Y. Zou, H. Zhang, J. L. Yang, S. Chang, Z. Zhang, W. Huang, R. Wang, D. Meng, F. Gao, Y. Yang, Nat. Commun. 2019, 10.[8] L. Dou, J. You, J. Yang, C. Chen, Y. He, S. Murase, T. Moriarty, K. Emery, G. Li, Y. Yang, Nat. Photonics 2012, 6, 180.[9] J. You, L. Dou, K. Yoshimura, T. Kato, K. Ohya, T. Moriarty, K. Emery, C. Chen, J. Gao, G. Li, Y. Yang, Nat. Commun. 2013, 4.[10] P. Cheng, H. Wang, R. Zheng, Y. Zhu, S. Dai, Z. Li, C. Chen, Y. Zhao, R. Wang, D. Meng, C. Zhu, K. Wei, X. Zhan, Y. Yang, Adv. Mater. 2020, 32, 2002315.[11] V. Shrotriya, G. Li, Y. Yao, T. Moriarty, K. Emery, Y. Yang, Adv. Funct. Mater. 2006, 16, 2016.[12] M. Peach. (2016, January 19). 'World's most influential scientific minds' revealed [Press release]. Retrieved from http://optics.org/news/7/1/20.[13] H. Zhou, Q. Chen, G. Li, S. Luo, T. Song, H.-S. Duan, Z. Hong, J. You, Y. Liu, Y. Yang, Science 2014, 345,542.[14] J. You, L. Meng, T. Bin Song, T. F. Guo, W. H. Chang, Z. Hong, H. Chen, H. Zhou, Q. Chen, Y. Liu, N. De Marco, Y. Yang, Nat. Nanotechnol. 2016, 11, 75.[15] Q. Han, Y. Hsieh, L. Meng, J. Wu, P. Sun, E. Yao, S. Chang, S. Bae, T. Kato, V. Bermudez, Y. Yang, Science 2018, 361, 904. [16] B. Kisliuk. (2016, January 25). Yang Yang named one of 'World’s Most Influential Scientific Minds' [Press release]. Retrieved from http://newsroom.ucla.edu/dept/faculty/yang-yang-named-one-of-worlds-most-influential-scientific-minds.[17] R. Wang, J. Xue, L. Meng, J. W. Lee, Z. Zhao, P. Sun, L. Cai, T. Huang, Z. Wang, Z. K. Wang, Y. Duan, J. L. Yang, S. Tan, Y. Yuan, Y. Huang, Y. Yang, Joule, 2019, 3, 1464[18]R Wang, J Xue, KL Wang, ZK Wang, Y Luo, D Fenning, G Xu, S Nuryyeva, T Huang, Y. Zhao, J. L. Yang, J. Zhu, M. Wang, S. Tan, I. Yavuz, K. N. Houk, Y. Yang, Science, 2019, 366, 1509

加載更多

5167

版權聲明:

1) 本文僅代表原作者觀點,不代表本平臺立場,請批判性閱讀!

2) 本文內容若存在版權問題,請聯系我們及時處理。

3) 除特別說明,本文版權歸納米人工作室所有,翻版必究!