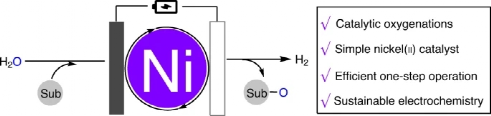

1. Nature Catalysis: 電化學誘導的鎳催化與水的氧化反應

在進行催化氧化反應的某些金屬蛋白中發現了鎳����,其中的鎳-過氧配合物被認為是反應最關鍵的催化劑。因此�����,在過去的50年中,已經為仿生氧化反應制備了各種鎳-過氧配合物��,但它們通常是以化學計量而不是催化的方式使用��。Ni(ii)配合物對O2的典型惰性使其在催化好氧氧化反應中的應用中面臨巨大挑戰����。有鑒于此,北京大學焦寧等人��,報道了一種利用簡單的Ni(II)-聯吡啶配合物進行催化氧化的策略�,其中電化學被用于驅動級聯活化過程,以生成活性Ni(II)-過氧物種和隨后的氧化反應所需的O2����。1)報告了一種策略���,利用簡單的Ni(ii)-聯吡啶配合物進行催化氧化反應���,其中電化學用于驅動級聯活化過程����,用以生成具有活性Ni(ii)-過氧物種并且和隨后的O2發生氧化反應����。2)使用這種電化學級聯活化策略可以利用容易獲得和簡單的Ni(ii)鹽作為底物氧合反應的電催化劑��,并且用電來還原穩定的Ni(ii)絡合物以進行O2活化����,最終將生成的Ni(ii)-超氧中間體進一步地單電子還原為具有催化活性的Ni(ii)-過氧配合物�。3)與以前報道的通常采用化學計量的Ni-過氧配合物作為氧化劑和氧來源的方法相比,該方法可以直接利用簡單的Ni(ii)鹽作為有效的氧化催化劑去進行電催化從而克服Ni(ii)配合物的催化惰性問題。總之,該策略將促進鎳催化的高效氧化反應的發展,并促進過渡金屬基氧化化學與電化學結合的探索。

Liang, Y., Shi, SH., Jin, R. et al. Electrochemically induced nickel catalysis for oxygenation reactions with water. Nat Catal (2021).DOI: 10.1038/s41929-020-00559-whttps://doi.org/10.1038/s41929-020-00559-w

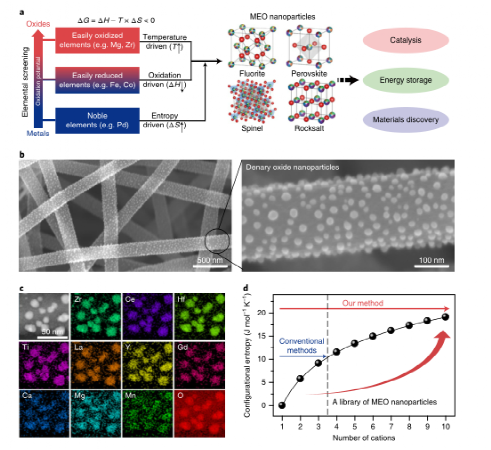

2. Nature Catalysis:高度穩定的十元氧化物納米顆粒用于催化甲烷燃燒

具有元素和結構多樣性的多元氧化物(MEO)納米顆粒已被廣泛研究用于催化和能量應用�。盡管成分控制為材料發現提供了廣闊前景�,然而���,由于納米級多元素混合的內在復雜性�,目前的氧化物納米顆粒通常僅限于少數陽離子。近日,美國馬里蘭大學胡良兵教授���,伊利諾伊大學芝加哥分校Reza Shahbazian-Yassar,約翰霍普金斯大學王超教授,匹茲堡大學Guofeng Wang報道了合理設計和合成具有可調組成����,大小和結構的單相MEO納米顆粒����。1)非平衡合成具有快速的高溫加熱功能���,可促進多元素混合以形成MEO�,而較短的加熱時間可有效避免顆粒聚集和氧化物還原。2)由于陽離子的差異很大,研究人員開發了三種策略(溫度��,氧化和熵驅動的混合)來合成和穩定包含多達十種陽離子(包括貴族元素)的單相MEO納米顆粒����。理論模擬和高達1,073 K的原位觀察結果表明,與少元素納米顆粒相比�,十元氧化物納米顆粒顯示出優異的結構穩定性�。3)通過快速合成和篩選�,由于高熵設計和穩定性����,研究人員獲得了一種在100小時內對甲烷燃燒表現出高催化性能和優異穩定性的多元素氧化物納米顆粒催化劑。從而展示了MEO納米顆粒作為開發高穩定性催化劑的材料平臺的前景��。

納米催化學術QQ群:256363607Li, T., Yao, Y., Huang, Z. et al. Denary oxide nanoparticles as highly stable catalysts for methane combustion. Nat Catal (2021).DOI:10.1038/s41929-020-00554-1https://doi.org/10.1038/s41929-020-00554-1

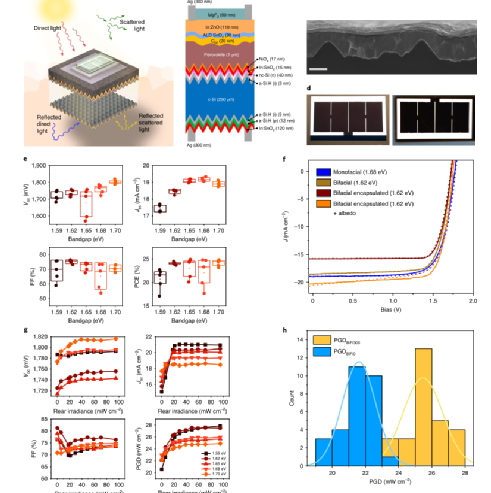

3. Nature Energy:通過帶隙工程設計高效雙面單節鈣鈦礦/硅串聯太陽能電池

雙面單節鈣鈦礦/硅串聯太陽能電池利用反照率(來自環境的漫反射光)來提高其性能���,使其高于單節鈣鈦礦/硅串聯太陽能電池�。阿卜杜拉國王科技大學Stefaan De Wolf和多倫多大學Edward H. Sargent等人報道了一種高效率的雙面單節鈣鈦礦/硅串聯太陽能電池。1)在AM1.5G光照下����,該串聯電池認證的功率轉換效率超過25%���,在室外測試下其發電密度高達26 mW cm–2�。同時��,研究了在各種現實照明和反照率條件下獲得最佳電流匹配所需的鈣鈦礦帶隙��。這種匹配是在1.59–1.62 eV帶隙鈣鈦礦中實現的,與單面鈣鈦礦/ c-Si鉭相比�,溴化物的含量最小���,從而大大減少了與鹵化物偏析有關的穩定性問題�����。2)然后����,研究人員比較了暴露在不同反照率下的這些雙面器件的性能�����,并提供了具有不同環境條件的兩個位置的能量產量計算。最后��,研究人員對鈣鈦礦/硅鈣鈦礦單面和雙面戶外測試場進行了比較����,以證明雙面串聯電池對具有實際相關反射率的位置的附加價值。

光電器件學術QQ群:474948391De Bastiani, M., Mirabelli, A.J., Hou, Y. et al. Efficient bifacial monolithic perovskite/silicon tandem solar cells via bandgap engineering. Nat. Energy (2021).https://doi.org/10.1038/s41560-020-00756-8

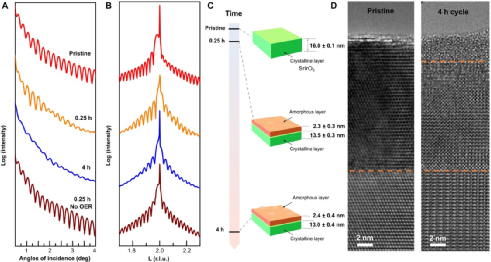

4. Nature Materials:在原子平坦的LaNiO3薄膜中調節電化學驅動的表面轉變以增強水電解

建立在體相和體相端面描述符基礎上的結構-活性關系是合理設計電催化劑的基礎���。然而,電化學驅動的表面轉變使得識別這些描述符變得比較復雜��。近日���,美國勞倫斯伯克利國家實驗室Slavomír Nem?ák?�����,SLAC國家實驗室Michal Bajdich�����,斯坦福大學Christoph Baeumer報道了所制備的具有(001)端面的LaNiO3外延薄膜的表面組成如何驅動表面轉變和增強OER電催化活性。1)研究人員利用駐波X射線光電子能譜(SW-XPS)對表面和亞表面成分進行了原子層深度靈敏度深度剖析�。此外���,通過對厚度≤30 nm的薄膜進行紫外-可見(UV-Vis)光譜電化學和光譜分解���,獲得了表面化學環境的信息����。2)研究發現���,所制備的表面組成決定了表面轉變��,進而影響了OER活性。具體而言,所制備的Ni端基經歷了表面轉變并對具有高OER催化活性,同時保持了所制備狀態的表面陽離子化學計量比����。相反���,La端基具有超高過電位�,即使在幾十小時的操作后也不會轉變為活性表面相�����。3)實驗結果表明��,鈣鈦礦型Ni端面轉變為了Ni氧化物類型的單層表面相。密度泛函理論(DFT)表明,由于三配位O*反應中間體的存在����,這種轉化表面層對OER具有更高的活性��。

電催化學術QQ群:740997841Baeumer, C., Li, J., Lu, Q. et al. Tuning electrochemially driven surface transformation in atomically flat LaNiO3 thin films for enhanced water electrolysis. Nat. Mater. (2021).DOI:10.1038/s41563-020-00877-1https://doi.org/10.1038/s41563-020-00877-1

5. Nature Materials:Li取代解鎖O3型鈉3d層狀氧化物中的陰離子氧化還原活性

鈉離子電池由于其可持續性的特性,在特定的應用領域有望成為鋰離子電池技術的一種有吸引力的替代儲能技術。然而���,設計出具有高能量密度和濕度穩定性的鈉基正極材料仍然具有挑戰性。近日,法蘭西學院Jean-Marie Tarascon報道了通過仔細調整合成條件和化學計量比的陶瓷工藝�,獲得了一種具有陰離子氧化還原活性的O3型NaLi1/3Mn2/3O2相材料�����。1)組合光譜表征技術所得到的氧和錳的累積氧化還原過程顯示,O3型NaLi1/3Mn2/3O2相的持續可逆容量為190 mAh g-1。同時����,與目前所報道的許多陰離子氧化還原層狀氧化物不同���,O3型NaLi1/3Mn2/3O2電極在循環過程中沒有明顯的電壓衰減�����。研究人員對這一發現,通過密度泛函理論進行了合理化,揭示了陰離子氧化還原電極中層間和層內三維陽離子遷移在控制電壓衰減中的作用���。2)這種O3型NaLi1/3Mn2/3O2材料的另一實用價值來源于其優異的濕氣穩定性,因此便于處理和電極加工。總體而言,這項工作為設計具有先進鈉離子電池的高性能鈉基電極材料提供了未來方向��。

電池學術QQ群:924176072Wang, Q., Mariyappan, S., Rousse, G. et al. Unlocking anionic redox activity in O3-type sodium 3d layered oxides via Li substitution. Nat. Mater. (2021)DOI:10.1038/s41563-020-00870-8https://doi.org/10.1038/s41563-020-00870-8

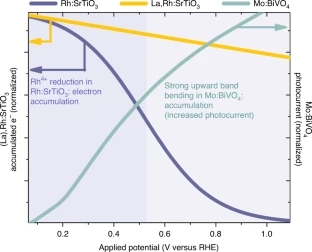

6. Nature Materials: 摻雜SrTiO3中的原位電荷積累與電子結構揭示析氫光催化劑的設計原理

最近����,通過將La和Rh共摻雜的SrTiO3(La,Rh:SrTiO3)摻入到一種低成本且可擴展的Z-scheme設備,即光催化劑薄片,展示了高的太陽能制氫效率�。然而�,La,Rh:SrTiO3這種提高性能的獨特特性還沒有被完全理解��。有鑒于此��,帝國理工學院Ludmilla Steier等人,將原位光譜電化學測量與密度泛函理論和光電子能譜相結合��,建立了Rh:SrTiO3和La�,Rh:SrTiO3光催化劑薄片的耗竭模型。1)這揭示了顯著的特性�,例如深的平帶電位(+2 V vs RHE)和依賴于Rh氧化態的電子結構重組電子結構的Rh依賴于氧化態的重組�,涉及到缺失的Rh 4d中間間隙態�。2)這種重組使Rh:SrTiO3能夠在不影響p型特性的情況下通過共摻雜降低。原位時間分辨光譜表明,Rh還原引起的電子結構重組控制了光催化劑薄片中的電子壽命��。3)在Rh:SrTiO3中����,只有在負的施加電位下才能獲得更長的使用壽命,而在這種情況下,整個Z-scheme運行效率很低���。La共摻雜將Rh固定在3+狀態,即使在非常正的電位(+ 1 V vs RHE)下,也會產生長壽命的光生電子,在該電勢下���,整個器件的兩個組件均有效工作。總之,對共摻雜劑作用的理解為基于帶隙工程金屬氧化物的水分解裝置的設計原理提供了新的見解�����。

光催化學術QQ群:927909706Moss, B., Wang, Q., Butler, K.T. et al. Linking in situ charge accumulation to electronic structure in doped SrTiO3 reveals design principles for hydrogen-evolving photocatalysts. Nat. Mater. (2021).DOI: 10.1038/s41563-020-00868-2https://doi.org/10.1038/s41563-020-00868-2

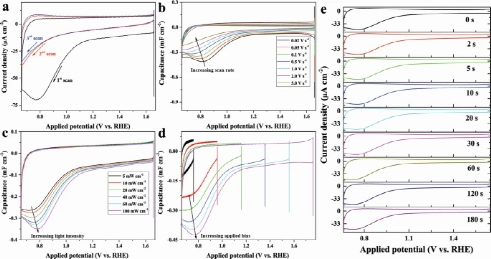

7. Nature Commun.: 赤鐵礦光陽極上兩種不同表面態對水氧化的反應動力學和相互作用

在過去的幾十年里���,通過光電化學(PEC)方法直接將太陽能轉化為化學燃料吸引了極大的研究興趣��。通常認為,光電極上的表面狀態是觀察到的器件性能的關鍵決定因素�����。了解光陽極表面狀態的功能對于闡明水氧化的潛在反應機制至關重要���。對于赤鐵礦光陽極�����,僅提出并驗證了一種具有較高氧化能(S1)的表面狀態作為反應中間體����,而位于較低電勢(S2)的另一種表面狀態被指定為非活性或重組位點���。有鑒于此�,蘇黎世大學Greta R. Patzke等人,首先在模型赤鐵礦表面上確認了兩種類型的表面狀態���,通過速率規律分析和系統電化學表征表明,S2也是水氧化的活性反應中間體��。1)之前主要通過電化學方法����,光電化學阻抗譜和快速陰極循環伏安法(CV)對赤鐵礦光陽極的兩種不同的表面狀態進行了廣泛的探測。研究發現�����,只有具有較高氧化能(S1)的表面狀態才被解釋為反應中間體�,然后通過原位光譜表征將其確定為鐵-氧物種。然而����,另一種具有較低氧化能的表面態(S2)被認為是重組中心或非催化活性位點����。相應地���,深入的研究集中在消除這些有害表面狀態的策略上�����,包括增加鈍化層����,二次退火和用助催化劑進行改性等���。盡管這樣的后處理可以提高PEC的性能�����,但除了簡單的“鈍化”假設外��,還有許多不同的機制被提出。這是由于原始表面能的變化影響了載流子的動力學過程�。2)對于S1��,可以實現鐵-氧物種的一致分配,而由于以下兩個原因���,不能絕對排除S2是反應中間體的可能性:(i)當確實存在低但肯定為正的穩態光電流時�����,S2達到其最大密度(ii)盡管S2的能量較低��,但特別是在較高的外部施加電勢下,必須考慮反應動力學。在赤鐵礦表面上存在低活化能反應途徑(表面空穴的三階反應)��,并在密度泛函理論(DFT)計算的支持下提出了過氧鐵中間體��。該三階反應機理的能壘比另一種一階反應機理低數百meV���。不幸的是����,這種過氧物質(通過速率定律分析和DFT探測)與廣泛報道的表面狀態(S2��,通過電化學方法探測)之間的聯系仍然缺失�。3)通過電化學測量和速率規律分析相結合��,將S2與過氧基團聯系起來�����。此外,還證明了S1和S2的反應動力學和動態相互作用很大程度上取決于操作參數,如光照強度�、電解質的性質和施加的電勢�。這些對單個反應動力學以及兩種表面狀態相互作用的見解對于設計有效的光陽極至關重要�����。

Li, J., Wan, W., Triana, C.A. et al. Reaction kinetics and interplay of two different surface states on hematite photoanodes for water oxidation. Nat Commun 12, 255 (2021).DOI: 10.1038/s41467-020-20510-8https://doi.org/10.1038/s41467-020-20510-8

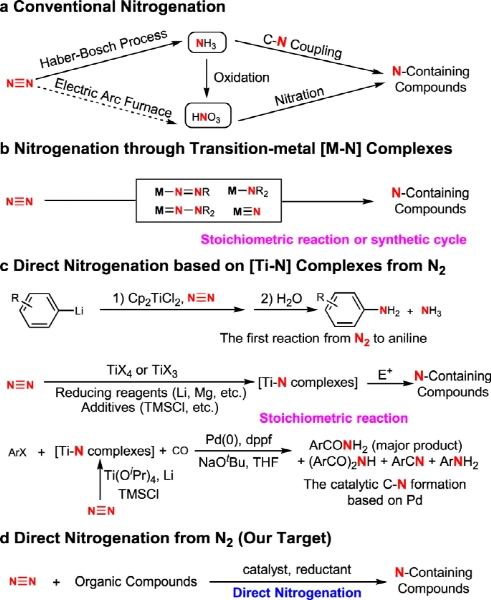

8. Nature Commun: 使用N2直接催化氮化合成芳基胺和N-雜環

氨和硝酸是在化學工業中將氮原子引入有機分子的兩種關鍵平臺化學品�。實際上��,硝酸主要是通過氨的氧化產生的。理想的氮化反應是直接利用二氮(N2)作為氮源來構建含氮有機分子���。有鑒于此,復旦大學施章杰教授等人��,展示了一個直接催化氮化的例子���,以Pd為催化劑,Li為還原劑���,開發了一種以氮氣為氮源直接催化氮化的一鍋/兩步方案。1)報告了一個直接催化氮化的例子,該方法可通過一鍋/兩步方案從易得有機鹵化物中以氮氣(N2)為氮源制備有價值的含氮有機分子和聚合物。用這種方法��,很容易將15N原子結合到有機分子中�。一鍋中還會生成結構多樣的聚苯胺,顯示出巨大的材料化學潛力。在該方案中�����,使用鋰作為還原劑原位生成的氮化鋰被確認為關鍵中間體��。2)這也是一個Li3N在有機合成中用于構建C–N鍵的例子�����。該方法不僅表明Li3N是用于合成含N分子的潛在平臺化學品,而且還允許直接從氮氣中氮化獲得含N分子,同時避免了傳統的N2-NH3-HNO3過程。聯芳基胺��,三芳基胺和雜環是通過原位生成的Li3N作為關鍵中間體合成的���,顯示了其在含氮有機化學物中的應用��。3)然而�����,由于使用了鋰作為還原劑�,化學反應仍然受到了相對苛刻的條件的影響。下一步需要進一步探索其他更便宜�、更安全的還原劑��,并擴大有用化學品的合成應用。總之�,該化學反應為催化氮化從氮氣中合成高價值的含氮化合物提供了另一種途徑�。

納米催化學術QQ群:256363607Wang, K., Deng, ZH., Xie, SJ. et al. Synthesis of arylamines and N-heterocycles by direct catalytic nitrogenation using N2. Nat Commun 12, 248 (2021).DOI: 10.1038/s41467-020-20270-5https://doi.org/10.1038/s41467-020-20270-5

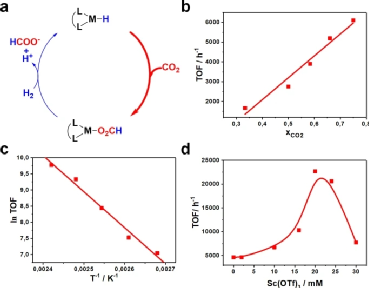

9. Nature Commun.: 使用離子液體緩沖劑將二氧化碳高效加氫制甲酸

將二氧化碳有效轉化為化學物質和燃料是合成生產鏈脫碳的關鍵挑戰�����。甲酸(FA)代表CO2氫化的第一產物�,可作為高附加值產物的前體或用作儲氫載體���。然而�����,通常需要堿來克服FA合成中的熱力學障礙�����,而且會產生廢物并需要對甲酸鹽進行后處理。緩沖劑的使用可以克服這些限制����,但是到目前為止���,它們的催化性能還不太好�����。有鑒于此,英國諾丁漢大學Victor Sans等人���,提出了一種利用IL作為緩沖劑催化將二氧化碳轉化為FA的方法�����,具有非常高的效率和與堿輔助系統相當的性能�����。1)提出了一種在緩沖條件下用于CO2加氫的催化系統,該緩沖系統專門設計用于在很寬的溫度范圍內工作�。這可以通過將條件推至反應所施加的熱力學極限來優化催化劑性能����,從而平衡動力學和熱力學性能并實現高催化效率。催化劑的穩定性使得能夠添加路易斯酸����,從而提高了催化劑的活性和穩定性�����。2)堿性離子液體,Ru基催化劑和路易斯酸催化劑的組合在高溫下顯示出高效率����,平衡了動力學和熱力學性能��。觀察到的催化活性是迄今為止在無堿體系中觀察到的最高活性,并且與采用堿性條件導致熱力學穩定的甲酸鹽形成的文獻報道相當�。3)多功能堿性離子液體和催化劑設計的結合使得FA的合成具有很高的催化效率�����, TONs> 8×105和TOFs> 2.1×104h-1。總之�,該工作將為將CO2加氫為化學物質以及將氫存儲在液體能量載體中開辟了新的途徑���。

Weilhard, A., Argent, S.P. & Sans, V. Efficient carbon dioxide hydrogenation to formic acid with buffering ionic liquids. Nat Commun 12, 231 (2021).DOI: 10.1038/s41467-020-20291-0https://doi.org/10.1038/s41467-020-20291-0

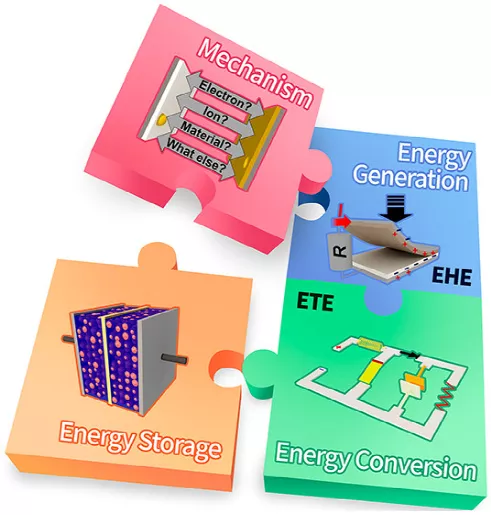

10. ACS Nano綜述:摩擦電納米發電機:結構,機理和應用

隨著物聯網(IoT)的飛速發展,到2025年�,用于IoT的傳感器數量預計將超過2000億�。因此�����,無需充電和更換電荷存儲器件的可持續能源供應變得越來越重要�����。在各種能量收集器中,摩擦電納米發電機(TENG)由于其高瞬時輸出功率,廣泛的可用材料選擇��,環保和廉價的制造工藝以及針對目標應用而定制的各種工作模式而受到了廣泛的關注��。近日���,韓國科學技術院Yang-Kyu Choi對基于摩擦電的能量收集系統進行了系統總結���,以全面了解TENG的合理設計的整個過程��。1)在TENG中,針對具有雙電極和單電極結構的兩種不同配置,作者總結了基于接觸分離����,滑動和獨立式的三種操作模式�����。2)作者總結了用于摩擦帶電過程中TENG的工作原理的各種電荷轉移機制,以闡明電子���,離子和物質的轉移。3)作者總結了基于能量收集效率和能量傳遞效率兩個方面來提高TENG輸出功率的各種方法。此外�����,還總結了不僅涉及通過TENG進行的能量收集而且涉及通過電荷存儲裝置的能量存儲的方法����。4)作者最后總結了具有TENG的各種應用��,包括:構建物聯網時代的自供電傳感器�����。除了從周圍環境中收集能量為微型傳感器提供分散的電力外,還可以用于設計典型的機械傳感器�����,如觸覺傳感器�、壓力傳感器、傳感器或音頻傳感器等用于自供電傳感�。此外��,與環境和表面化學相關的摩擦電的敏感特性可用于設計其信號取決于特定條件的化學傳感器��。

納米發電機學術QQ群:1083351908Weon-Guk Kim, et al, Triboelectric Nanogenerator: Structure, Mechanism, and Applications, ACS Nano, 2021DOI: 10.1021/acsnano.0c09803https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c09803

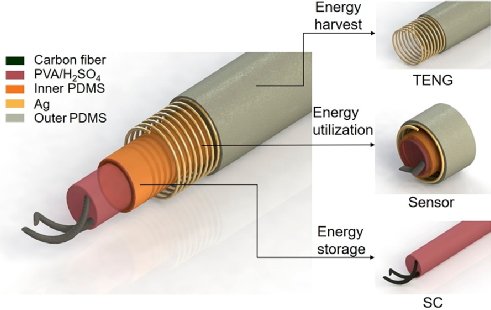

11. ACS Nano:一種用于能量收集,存儲和利用的多功能同軸能量纖維

從能量包裝的幾何學角度來看��,一維能量纖維/紗線/線由于其柔軟性���,可編織性�,形狀適應性和透氣性而與笨重的或平面的對應物相比極具應用潛力。為了實現在不同的應用場景中可持續和連續利用�,將纖維狀納米發電機��、儲能器件和致動器/傳感器等集成在一個單元中,即通用或多功能能量纖維具有重要意義。近日��,中科院北京納米能源與系統研究所等研究人員報道了一種用于能量收集��,存儲和利用的多功能同軸能量纖維�。1)能量纖維由摩擦電納米發電機(TENG)����,超級電容器(SC)和壓力傳感器(均呈纖維狀)組成�,并以同軸方式集成在一起。內芯為纖維狀SC�,用于儲能�,固態電解質凝膠均勻地圍繞兩條扭曲的碳纖維(集電器���,通過綠色活化策略進行改性)��,并被聚二甲基硅氧烷(PDMS)的保護性薄層和一個Ag電極覆蓋�。外護套是單電極模式的纖維狀TENG�,用于通過金屬彈簧支撐的PDMS層進行能量收集。同時���,外部PDMS摩擦層和內部PDMS層(被Ag覆蓋)以接觸分離模式構成另一同軸纖維TENG。TENG纖維可以利用所收集的電能并將其與外部壓力相關聯��,以用作自供電的壓力傳感器���。2)研究人員系統地評估了每個能量組件的電氣性能����。研究發現,采用兩步綠色電化學工藝制備具有良好化學穩定性和微觀結構表面的SC電極�����,具有良好的長度比電容密度(13.42 mF cm-1)���,良好的充電/放電速率能力以及出色的循環穩定性(在約1萬次循環后�,在0.3 mA·cm-1的電流密度下剩余96.6%的電容)。TENG纖維的最大功率為2.5 μW(10 V時的開路電壓和0.25 μA時的短路電流)�����,可用于為電子表和溫度傳感器供電���。壓力傳感器具有低于23 kPa的1.003 V·kPa-1的高靈敏度�����,可以輕松監控實時手指運動,并可以用作無聲電子鋼琴的觸覺接口。3)這種多功能同軸能量纖維在可穿戴能量收集衣服,可持續的人機界面�����,智能電子皮膚�,智能觸覺開關等方面具有極高的應用前景。Jing Han, et al, Multifunctional Coaxial Energy Fiber toward Energy Harvesting, Storage, and Utilization, ACS Nano, 2021DOI: 10.1021/acsnano.0c09146https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c09146

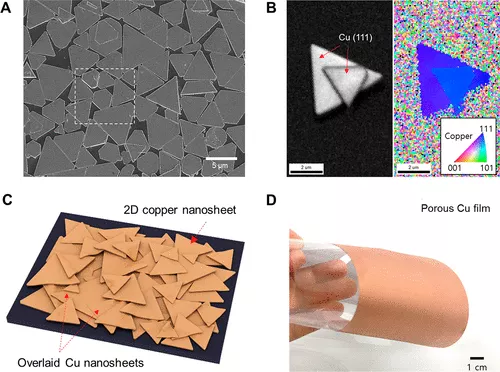

12. ACS Nano: 二維銅納米片分層組裝的分層多孔膜用于屏蔽電磁干擾

5G通信、電動汽車和可穿戴電子設備等技術的出現,推動了對超高性能和高性價比屏蔽材料的需求���,以保護電磁干擾(EMI)對人體健康和電子設備運行的潛在有害影響。有鑒于此,全北國立大學Tae-Wook Kim等人�����,報道了由單晶���、納米厚和微米長的銅納米片組裝而成的分層多孔銅箔及其在電磁干擾屏蔽中的應用����。1)Cu納米片的逐層組裝使得能夠形成具有多層堆疊等特征的分層結構的多孔Cu膜����;二維網絡��;以及一種層狀��,片狀的空隙架構。與相同厚度的致密銅和其他材料相比�����,分層結構的多孔Cu箔片具有出色的EMI屏蔽性能��,在15和1.6μm的厚度下分別具有100和60.7 dB的EMI屏蔽效能(SE)值。2)從掃描電子顯微鏡(SEM),三維(3D)X射線斷層掃描和有限差分時域(FDTD)數值模擬中�����,確定了多孔銅箔的內部層次結構有助于優異的EMI屏蔽性能���。另外����,分層多孔Cu膜的EMI SE在室溫下保持長達18個月,并且在200℃下熱退火1小時后顯示出可忽略不計的變化�����。3)此外�����,大型2D銅納米片(Cu NSs)具有許多優點�,例如低成本�����,易于合成����,易于加工�,重量輕,薄且具有機械柔軟性,是新興EMI材料的發展方向�����。總之����,該工作表明銅納米片及其逐層組裝是用于實際電子應用的有前途的EMI屏蔽技術之一��。

二維材料學術QQ群:1049353403Ho Kwang Choi et al. Hierarchical Porous Film with Layer-by-Layer Assembly of 2D Copper Nanosheets for Ultimate Electromagnetic Interference Shielding. ACS Nano, 2021.DOI: 10.1021/acsnano.0c07352https://doi.org/10.1021/acsnano.0c07352