第一作者:Hao Wu

通訊作者:Yun Hau Ng

通訊單位:香港城市大學

研究要點:

研究背景

模仿自然光合作用以捕獲氣態CO2排放并將其轉化為高附加值的化學品是一項潛在的頂峰技術。考慮到光子的捕獲能力,Cu2O通常具有有效的可見光吸收和有利于CO2還原的導帶位置。但是,其實際應用受到穩定性不足的限制。此外,盡管Cu2O具有適當的能帶邊緣位置,以實現在可見光照射下生成CO和CH4, 但是CH4的形成需要八個電子,從動力學的角度來看,這比CO的生產更具挑戰性。

擬解決的關鍵問題

高效的光催化劑系統的設計仍然面臨著巨大的挑戰,這些系統的特點是:(i)在催化位捕獲CO2,(ii)光生電子的產生,(iii)電荷分離和(iv)長期穩定性

核心內容

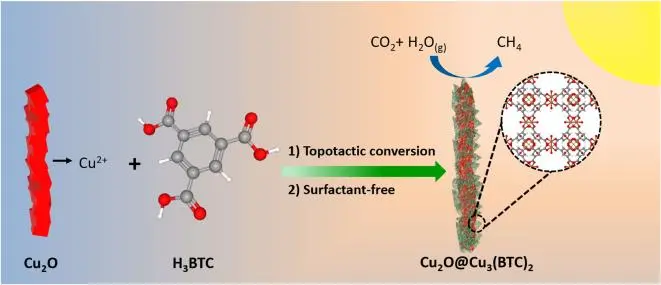

有鑒于此,香港城市大學的Yun Hau Ng課題組報道了一種無表面活性劑的方法合成MOF封裝的Cu2O納米線材料用于CO2光催化選擇性還原為CH4。

要點1. 材料的合成和表征

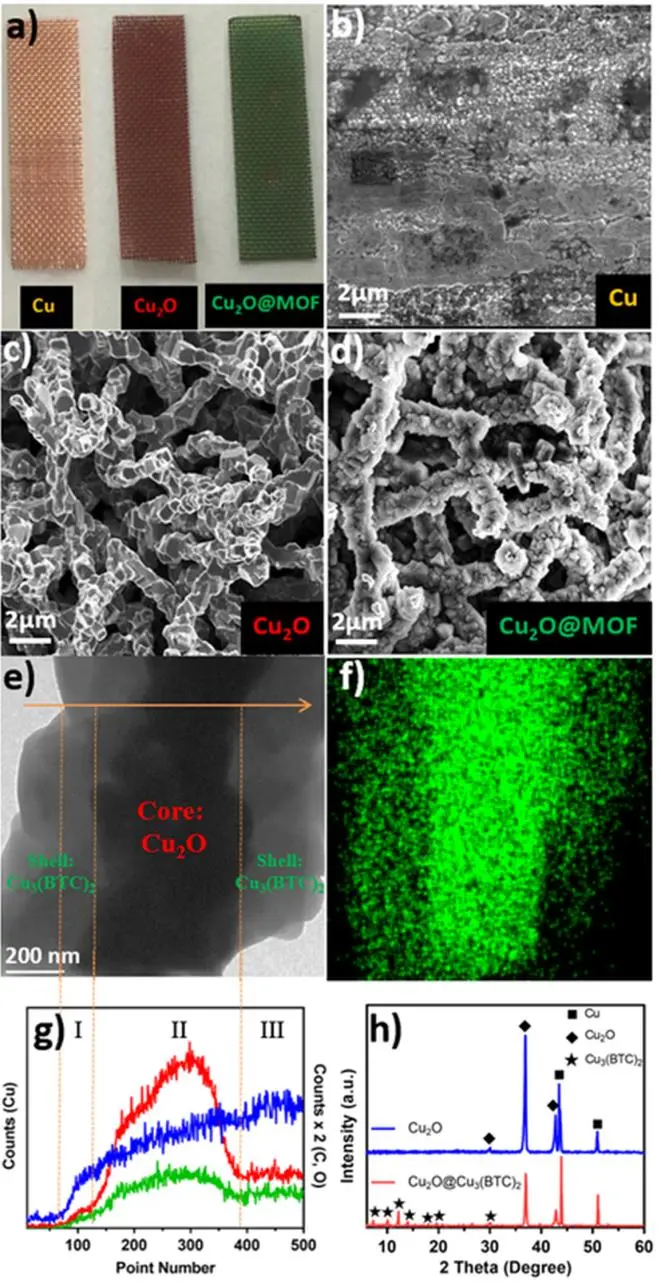

Cu2O@Cu3(BTC)2核-殼納米線是在多孔銅網(CM)上由Cu2O納米線/ CM前體制成的。考慮到Cu2+從Cu2O中的溶解速度相對較慢以及Cu3(BTC)2的成核反應動力學較快,因此Cu2O納米線被包裹在Cu3(BTC)2的框架中。SEM圖像表明了材料從平坦基底到表面的形貌變化,樣品的平均長度大于8μm。TEM圖像確定了直徑為?400 nm的Cu2O內芯和厚度為?300 nm的MOF外殼。EDX顯示固態Cu2OCu3(BTC)2具有比多孔Cu3(BTC)2更高的Cu密度。

圖1. Cu2O@Cu3(BTC)2的合成過程

圖2. Cu2O@Cu3(BTC)2的形貌表征

要點2. 樣品的光催化穩定性測試

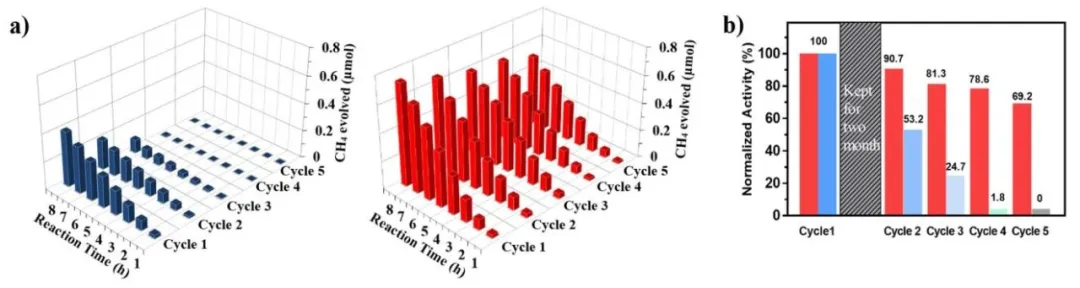

在可見光照射下,對于CO2向CH4隨時間的轉化率,Cu2O@Cu3(BTC)2/CM樣品在8小時內的CH4產率達到?0.73μmol,是Cu2O/CM(?0.39μmol)的1.9倍。此外,Cu2O@Cu3(BTC)2/C樣品產生的氧氣量接近生成的CH4的兩倍,表明用于光催化還原CO2的電子源來自水的氧化和電荷氧化還原反應的利用率是一致的。將樣品在大氣環境中保存60天后,相同的條件下,在所有五個周期循環中,Cu2O@Cu3(BTC)2/CM均表現出相當穩定的光催化活性。而裸露的Cu2O/CM樣品的性能卻急劇下降。Cu3(BTC)2骨架誘導的穩定性提高可能歸因于在其孔中的選擇性水蒸氣吸附,避免了其與裸露的Cu2O表面直接接觸。

圖3. Cu2O@Cu3(BTC)2的光催化穩定性測試

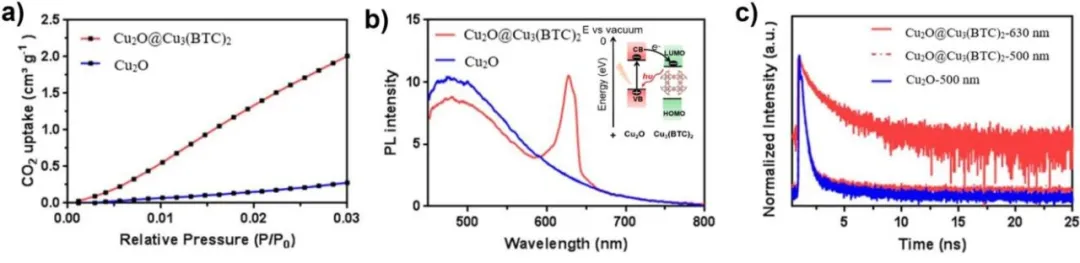

要點3. 樣品的吸附性能和PL測試

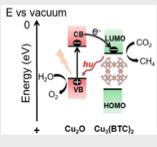

本文通過記錄Cu2O/CM和Cu2O@Cu3(BTC)2/CM的光致發光(PL)光譜來檢查電荷運動薄膜。與裸露的Cu2O樣品相比,Cu2O@Cu3(BTC)2的穩態PL光譜在500 nm處顯示出降低的峰強度,并在600-700 nm之間形成了新峰。據報道,Cu3(BTC)2是一種寬帶隙半導體,真空能級最低的未占據分子軌道(LUMO)位置為-3.7 eV,略低于Cu2O的導帶能級(-3.2 eV )。良好的能級或可能產生的界面缺陷可能會促進電子從Cu2O的導帶轉移到Cu3(BTC)2的LUMO能級,從而淬滅帶隙發光的Cu2O。Cu2O@Cu3(BTC)2獲得的激發電子的壽命明顯更長,這是由于LUMO和Cu2O@Cu3(BTC)2中的價帶之間的緩慢復合過程所致,這可能歸因于相互作用強度減弱,與Cu2O中的空穴與表面結合的Cu3(BTC)2中的電子之間的波函數與穩態PL結果一致。來自穩態和時間分辨PL結果的集體證據表明,Cu3(BTC)2的修飾促進了Cu2O中光致電子的提取:通過界面缺陷或良好的能帶水平,界面缺陷也可能導致高能電子的優先溝道到達雜化結構的Cu3(BTC)2組分,從而提高了其中光誘導電荷載流子的分離效率。

圖4. Cu2O@Cu3(BTC)2的CO2吸附性能和PL測試

小結

將Cu2O納米線封裝到Cu3(BTC)2的框架中顯示出對CO2光催化還原反應的增強的活性,對CH4的選擇性和穩定性。Cu3(BTC)2引入了提高了材料的比表面積和更高的CO2吸收量,從而為反應提供了密集的CO2氣氛。光致發光測試表明,Cu3(BTC)2可以實現Cu2O有效的電荷分離。這項研究擴展了對MOF和金屬氧化物之間關系的理解,不僅僅只有傳統的相互作用的物理吸附/化學吸附類型,還包括電荷分離。這些發現為未來開發高效有機-無機雜化光催化劑的提供了幫助。

參考文獻及原文鏈接

Hao Wu et al. Metal-Organic Frameworks Decorated Cuprous Oxide Nanowires for Long-lived Charges Applied in Selective Photocatalytic CO2 Reduction to CH4. Angew. Chem. Int. Ed., 2020.

DOI: 10.1002/anie.202015735

https://doi.org/10.1002/anie.202015735

作者簡介

吳昊,香港城市大學博士后,可再生能源催化實驗室-能源項目組負責人,主要研究方向是光化學以及光電化學,在Angewandte Chemie International Editions、Advanced Materials、J. Mater. Chem. A等期刊上發表論文14篇,擔任Journal of Energy 雜志編委。

吳永豪副教授,香港城市大學,能源與環境學院,可再生能源催化實驗室主任。迄今為止,已在主流學術期刊發表相關論文>150篇(包括Nature Catalysis, Journal of the American Chemical Society,Angewandte Chemie International Editions, Advanced Materials, Chemical Society Reviews, Energy & Environmental Science等)。論文已被引用>12000次,H-index為46。目前擔任Journal of Materials Science: Materials in Electronics 主編。鑒于在光電催化領域的貢獻,于2013年成為首個非日本籍的Honda-Fujishima獎獲得者,并于2018年獲得了日本化學會的杰出講座獎(Distinguished Lectureship Award)。也于2016年被英國皇家化學學會的Journal of Materials Chemistry A評選為Emerging Investigator。2019年,鑒于在亞太地區積極地推進人工光合作用方面的基礎研究,榮獲2019年亞太經合組織(APEC)科學創新、研究及教育獎 (ASPIRE)。