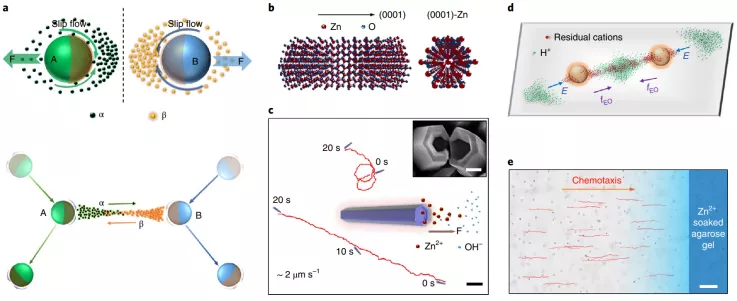

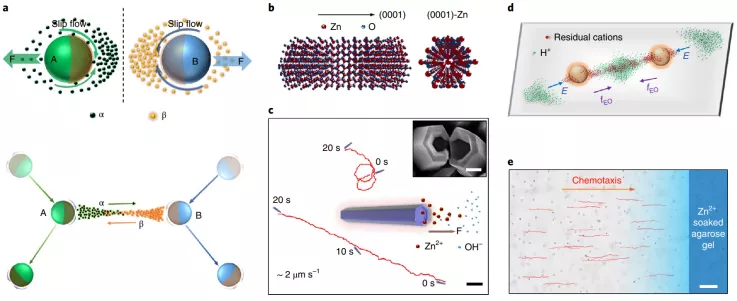

1. 證明了ZnO 納米棒和 Sulfonated PS微球之間通過離子交換可以促進微納機器的反應和加強運動。大自然中的群體智能總是讓人著迷,從微觀態的細胞,細菌到宏觀的鳥群,魚群,甚至人群。這些復雜體系中的個體,無論從智能角度看還是從尺寸,個體行為來看都相差甚遠,但是他們的群體行為卻驚人的相似。從物理學角度來看,他們都是偏離平衡態的活性物質的自組織行為。每個復雜體系包含大量的相似的個體,這些個體相互作用,每個個體遵從一定的,服從整體的運動規則,從而涌現出豐富的動態群體行為。從化學,工程和材料的角度來說,只要能夠在人為的體系中構建相似的規則,那么仿生的人工群體智能就可能被實現。首先我們需要合成可以自驅動的活性物質,然后需要建立恰當的獨立個體之間的相互聯系,以期最終自發形成群體行為。納米機器人是一種理想的人造活性物質,他們從環境中吸收 能量并轉化為機械運動。鑒于其可操控性和微觀尺寸,這些納米機器人被寄希望能夠應用于生物醫療和環境治理中。然而,由于尺寸太小,很難將復雜的功能集成于單一納米顆粒中,因此,探索納米機器人的集群行為顯得尤為重要。有鑒于此,香港大學的唐晉堯教授課題組與中科院物理所楊明成研究員等人合作開發了一種基于離子交換反應的人工群體智能。要點1:ZnO 和 Sulfonated PS微納機器在這項工作中,ZnO納米棒和磺化的PS(Sulfonated PS)微球首先被合成,他們是兩種能夠分別在水中依賴于溶質擴散泳而自驅動的微納機器。同時,在基底附近,ZnO周圍產生向外的滲透流,而Sulfonated PS周圍產生向內的滲透流。ZnO的運動強度取決于溶液的pH值,而Sulfonated PS運動的強度取決于溶液中的陽離子濃度。在運動中,ZnO持續產生鋅離子而Sulfonated PS持續吸收陽離子并釋放出氫離子。如圖1所示。

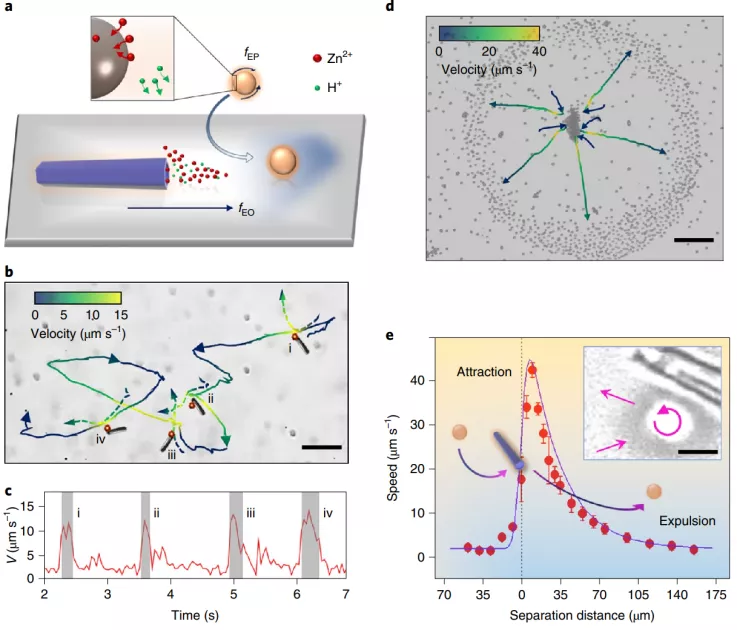

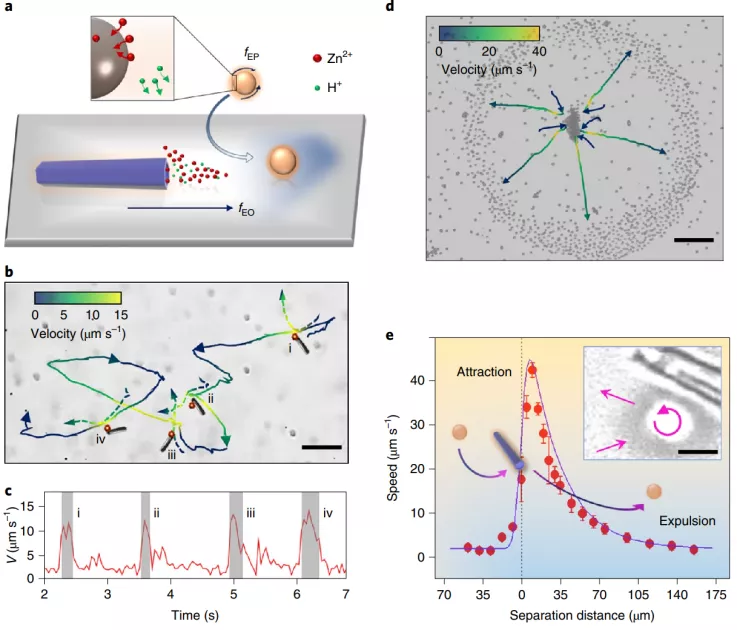

圖1. ZnO 和 Sulfonated PS的自驅動。當將這兩種微納機器混合時,ZnO產生的鋅離子被Sulfonated PS吸收,而Sulfonated PS產生的氫離子被ZnO消耗。這一離子交換促進了兩種微納機器的反應并顯著加強了它們的運動。從運動上來看,在三維空間里,ZnO納米棒貼底運動,Sulfonated PS被吸引到ZnO納米棒表面并貼壁旋轉,此時兩種粒子形成組合體,運動瞬間增強。然后微球又被彈射出去。如圖2所示。

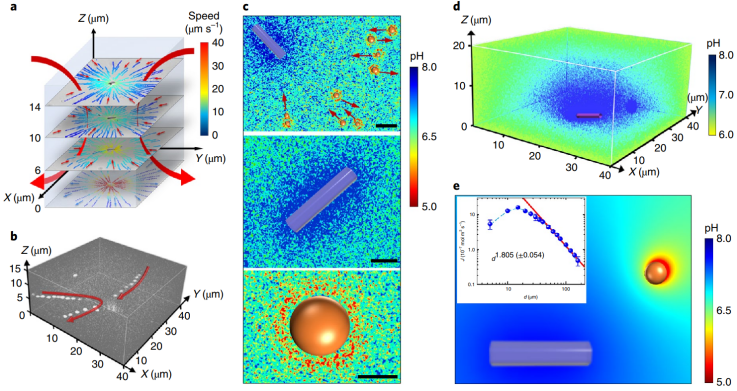

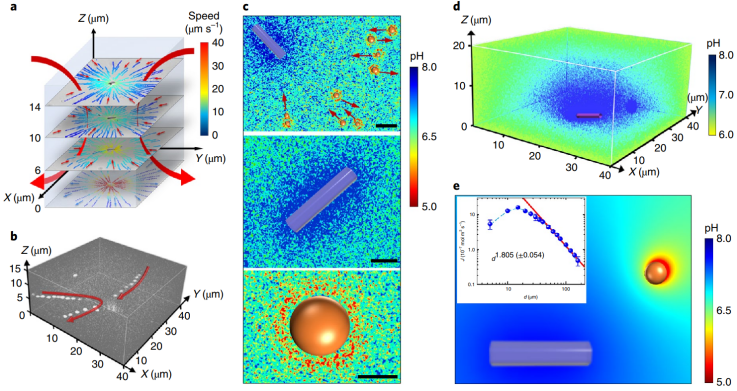

圖2. ZnO 和 Sulfonated PS的離子交換相互作用。兩種微納機器的運動跟它們的間隔距離密切相關,而本質上是兩種粒子的反應強度與距離相關,如圖三所示。運用共聚焦顯微鏡,微納機器的三維運動被解析出來。并且活性顆粒系統的pH掃描圖清晰展現了兩種微納機器的離子交換作用。

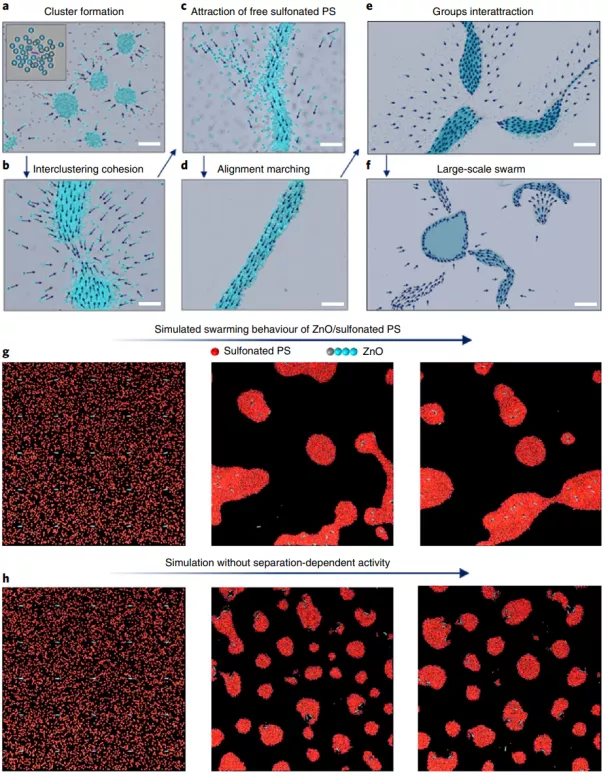

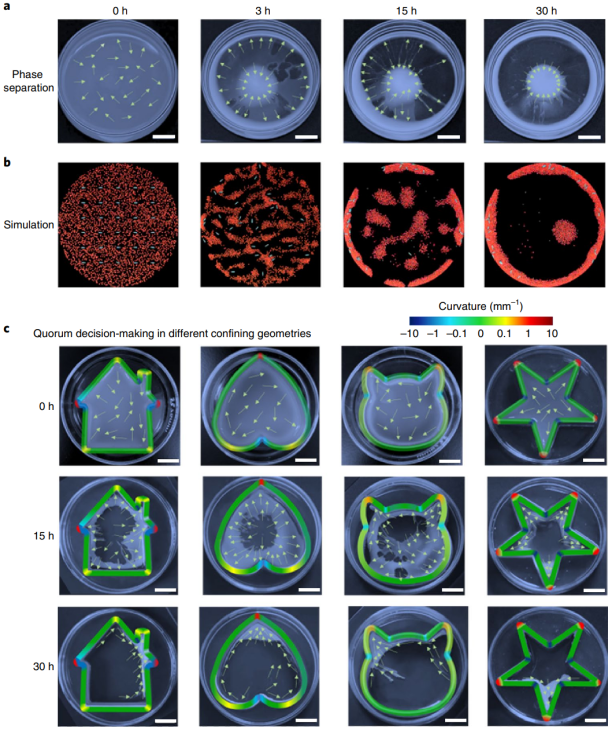

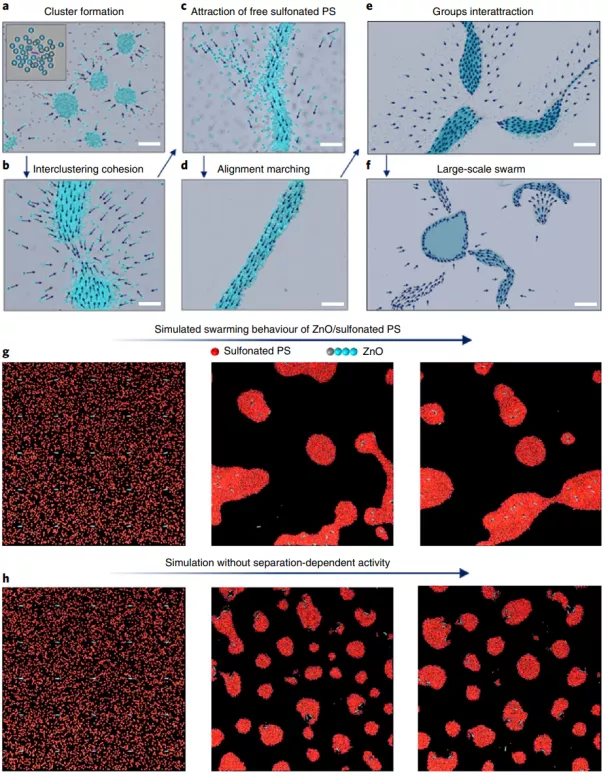

圖3. ZnO 和 Sulfonated PS的三維相互作用和pH分布。重要的是,當大量粒子聚集后,整個活性系統涌現出復雜的群體行為。Sulfonated PS球因為化學趨向性而聚集在ZnO納米棒周圍從而加強了向內的滲透流,而ZnO產生的向外的滲透流則被削弱。這樣ZnO和Sulfonated PS形成的類似核殼結構的復雜小團簇,這些小團簇進一步聚合并且持續吸引周圍游離的粒子從而形成大區域的隊列,收縮等群體行為,如圖4所示。這種由于離子交換作用引起的集群行為通過理論模擬得以復現。

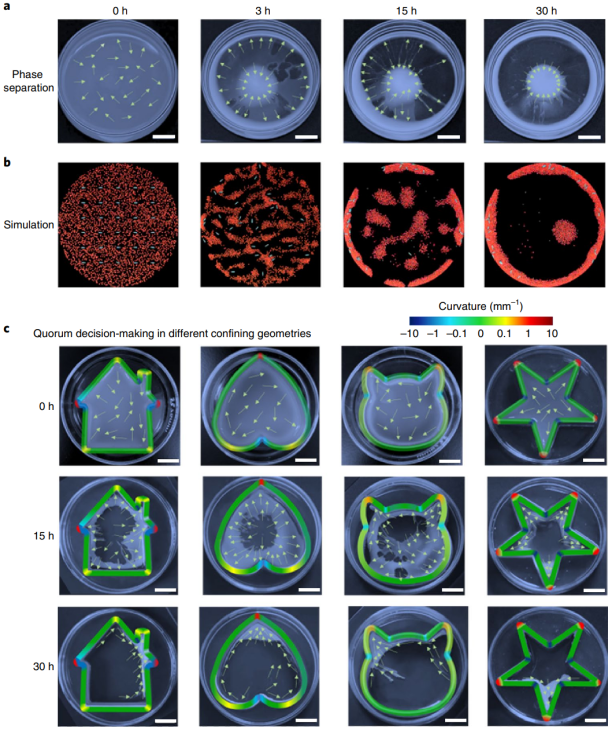

圖4. ZnO/Sulfonated PS 活性系統的群體行為。這些群體行為和個體的行為有相似之處也有明顯的區別,首先這兩種粒子的相互作用是由于離子交換引起,其次,它們的群體行為取決于粒子密度。這是一種活性粒子的集群共識機制。這一奇特的從單一到群體的涌現行為與自然界中的群體智能極為類似。比如微生物的quorum-sensing,螞蟻搬家,蜜蜂覓食等等。實驗中可以設計這種集群共識行為。比如通過設計不同的邊界條件可以預設粒子的共識聚集位點從而控制粒子的群體行為,如圖5所示。

圖5. ZnO/Sulfonated PS 活性系統的相分離和群體共識機制。這種宏觀群體行為的可控性非常重要并且有可觀的應用前景。比如,在納米診療領域中,由于病灶產生的化學物質梯度極小(通常不超過1mm),很難實現遠距離的定向的藥物遞送。而本文展示的活性物質的群體共識機制只需要局部的梯度激發便可以由活性顆粒之間的相互作用傳遞信息實現長程的集體遷移聚集。這種群體共識機制不依賴于短程的化學梯度而依賴于活性顆粒間的相互聯系,這也是生物界群體行為的獨特之處。在本文中,這一群體智能在人工合成活性微納機器中得以解析和實現。Changjin Wu, Jia Dai, Xiaofeng Li, Liang Gao, Jizhuang Wang, Jun Liu, Jing Zheng, Xiaojun Zhan, Jiawei Chen, Xiang Cheng, Mingcheng Yang & Jinyao Tang. Ion-exchange enabled synthetic swarm 2021.DOI: 10.1038/s41565-020-00825-9https://www.nature.com/articles/s41565-020-00825-9#Sec16