免疫調節,即調節免疫系統對外源性和內源性危險刺激的反應方式,這代表了納米醫學研究的一個新興領域。然而,免疫系統運作的復雜性令人震驚的。復雜的細胞類型和亞型網絡指導著免疫系統先天性和適應性的協調作用。它們通過不同的信號分子協調對危險信號的反應,并在健康情況下抑制對自身免疫疾病中產生的自身抗原的異常反應。

因此,納米免疫調節的可能性是多種多樣的,挑戰也是如此。鑒于此,Nature Nanotechnology期刊以社論的形式針對近期這一火熱的主題略評一二,并作為一期特刊和2021年首期封面。

免疫耐受

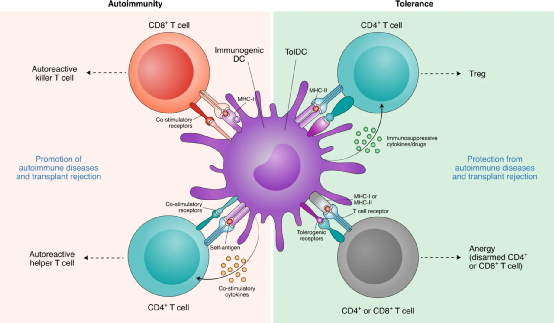

首先介紹的是上個月21號發表的綜述,莫納什大學Cifuentes-Rius等人重點關注針對樹突狀細胞(DC)誘導免疫耐受的納米技術方法。作為先天免疫系統和適應性免疫系統之間的接觸點,DC是一類異質的抗原呈遞細胞,在維持免疫力和耐受力之間的微妙平衡方面發揮著重要作用。耐受性免疫療法試圖通過DC重編程誘導自我耐受。

傳統上,這是在從患者分離的細胞中離體實現的,首先將其培養在誘導耐受性表型的培養基中,然后再注入體內。合理設計的納米粒子可能會允許在體內進行DC重編程。作者描述了在動物模型中產生致耐受性反應的不同途徑,及其在器官移植以及糖尿病和多發性硬化癥治療中的可能的臨床應用、以及相關的挑戰。

過繼性T細胞療法

T細胞是另一類主要的免疫細胞,對腫瘤免疫治療具有特殊意義。像樹突狀細胞一樣,它們可以從患者的血液中提取、修飾、擴增并重新注射到體內,殺死腫瘤細胞,這一過程被稱為過繼性T細胞療法(ACT)。

ACT具有巨大的轉化潛力,美國FDA在2017年和2020年批準了三種嵌合抗原受體(CAR)T細胞療法。然而,一些瓶頸阻礙了其廣泛應用,如T細胞體外擴增不足、向靶腫瘤的轉運難、腫瘤部位T細胞衰竭以及癌細胞靶向抗原缺失等。

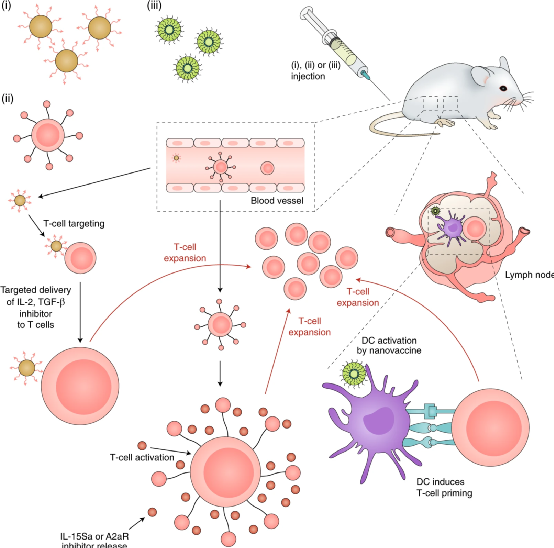

在近期的一篇綜述中,賓夕法尼亞大學Michael J. Mitchell等人討論了納米醫學為克服這些問題提供的解決方案,納米醫學在治療實體瘤方面潛在應用的優勢,以及納米醫學在T細胞免疫治療臨床應用中尚待解決的問題。

圖|用于體內T細胞擴增的納米材料

臨床挑戰

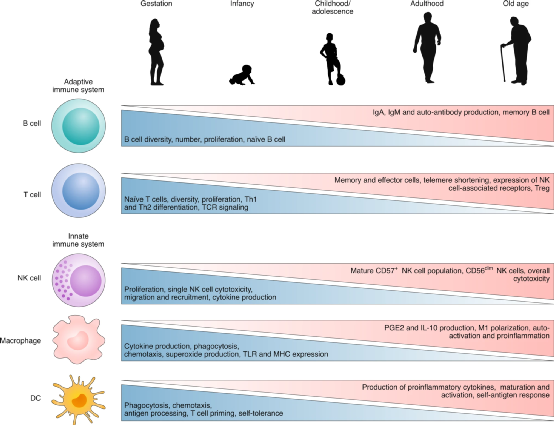

此外,在另一篇觀點文章中,德克薩斯大學Betty Y. S. Kim、Wen Jiang等人討論了將免疫腫瘤學納米醫學結果從臨床前轉化為臨床挑戰。納米材料可以改善免疫療法的結果,同時減少其副作用,但其成功最終取決于免疫系統的殺腫瘤能力。因此,在設計臨床前實驗時,至關重要的是要考慮可能影響免疫系統反應的不同變量,以使臨床前結果與臨床結果保持一致。

腫瘤分子異質性,微生物群,性別差異,免疫衰老,假進展和全身毒性,都是混雜因素,可能會阻礙納米免疫醫學在臨床上的發展。作者們為解決這些因素而提出了一些建議,即密切關注用于臨床前研究的動物模型、改善病情報告和擴大毒性分析。

圖|與年齡有關的免疫系統變化

輔助傳染病疫苗的開發

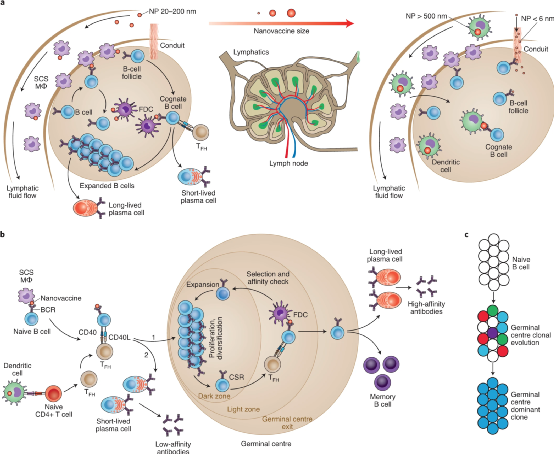

在另一篇綜述中,佐治亞理工學院Ankur Singh等人繞開治療,概述了納米技術如何幫助開發針對傳染病的疫苗。納米疫苗可以克服進入淋巴系統的障礙,并通過不同的機制到達淋巴結的B細胞濾泡。在那里,他們可以將抗原呈遞給B細胞,促進其成熟并最終分化為長時效的分泌抗體的血漿B細胞和記憶B細胞,從而防止再次感染。

他們回顧了在動物模型中產生有效納米疫苗的生物工程策略,并分析了該領域當前的挑戰,即:

1)微生物組對納米疫苗功效的影響;

2)次優抗體反應可能導致疾病的抗體依賴性加重;

3)如何設計能引起廣泛中和艾滋病毒和流感抗體的納米疫苗;

4)如何解釋病毒突變;

5)以及如何擴大納米疫苗的生產規模。

圖|納米疫苗如何誘導高親和力抗體反應

小結

本期特刊僅展示了納米免疫工程領域中正在進行的一些研究。除了為改善癌癥免疫療法而開發的多種策略外,慢性炎性疾病(如動脈粥樣硬化)也可以從納米免疫療法中受益。此外,最近在臨床前模型中已采用使用覆蓋有白細胞衍生膜的納米顆粒的仿生策略來減輕嚴重的炎癥狀況。最后,納米材料具有獨特的可調節特性和在特定空間排列中組織表面表位的可能性,可用于探索免疫學的基本方面,提供免疫系統如何識別病原體上特定危險信號以及免疫細胞如何相互作用的見解。這些結果將反過來為未來的生物工程應用做出貢獻。

參考來源:

Nano-enabled immunomodulation. Nat. Nanotechnol. 16, 1 (2021).

https://doi.org/10.1038/s41565-020-00842-8