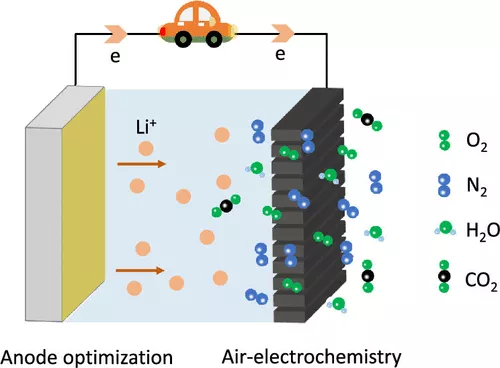

1. Acc. Chem. Res.: 鋰空氣電池: 空氣電化學和陽極穩定

開發高能量密度,低成本和安全的電池以促進技術創新和改變人類生活方式是現代社會的一個永恒課題。然而,目前流行的鋰離子電池的能量密度正在接近其上限,因此需要提出和研究其他功率更大的電池系統來引導這場革命。鋰空氣電池因其高能量密度(3500 Wh/kg)而成為下一代電池的候選之一。在過去的20年中,來自世界各地的科學家合作見證了鋰空氣電池在電化學和材料工程領域的快速發展。盡管取得了這些進展,但鋰空氣電池的研究仍處于起步階段,許多瓶頸問題,包括基礎和應用方面的困難,都有待解決。對于電解質來說,它容易受到中間體(LiO2,O2-,1O2,O22-)的侵蝕,并在高壓下分解,伴隨有會引起陰極鈍化的副反應。對于鋰陽極來說,水及其副產物會對其產生嚴重的腐蝕,因此迫切需要采取保護措施。作為一個集成系統,高性能鋰空氣電池的實現需要三個部件同時優化。有鑒于此,中國科學院長春應用化學研究所張新波研究員等人,總結了過去十年來優化鋰空氣電池的進展,包括空氣電化學和陽極優化。1)空氣電化學涉及電解質,陰極和空氣之間的相互作用,這是一個需要理解的復雜問題。在鋰離子電池發展初期,由于使用不兼容的鋰離子電池電解質,導致鋰空氣電池的發展出現了一些誤解和困難,因此首先提出了尋找穩定電解質的問題。在找到適用于鋰空氣電池的電解質后,對鋰空氣電池反應機理的基礎研究開始蓬勃發展,電池性能得到了很大的提高。2)然后,介紹了空氣電極工程以給出一般設計原理。討論了碳基陰極和全金屬陰極的例子。此外,為了了解空氣組分對鋰空氣電池的影響,對N2的電活性進行了測試,并刷新了CO2在Li–O2/CO2中的作用。3)在此之后,討論了用于陽極優化的策略,包括構造人造膜,引入疏水性聚合物電解質,添加電解質添加劑以及設計合金陽極。最后,建議該領域的研究人員進行電池水平優化,并考慮其應用場景,以推動鋰空氣電池在不久的將來實現商業化。

電池學術QQ群:924176072Kai Chen et al. Lithium–Air Batteries: Air-Electrochemistry and Anode Stabilization. Acc. Chem. Res., 2021.DOI: 10.1021/acs.accounts.0c00772https://doi.org/10.1021/acs.accounts.0c00772

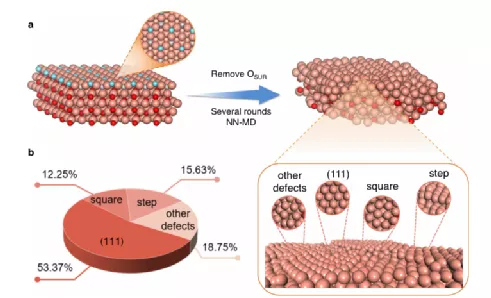

2. Nature Commun.:氧化物衍生的銅催化劑上用于CO2電還原的活性位點

長期以來,關于在氧化物衍生的銅(OD-Cu)催化劑上將CO2電還原(CO2R)轉化為多碳(C2+)產物的活性位點仍在不停的爭論中。近日,天津大學鞏金龍教授報道了CO2R中OD-Cu催化劑上產物特定活性位點的原子結構基序。1)研究人員通過具有神經網絡(NN)勢的分子動力學(NN-MD)來模擬氧化物衍生的過程,從而提供了實際OD-Cu表面模型。2)通過基于NN勢的高通量測試,對150多個表面位點進行了分析,并結合密度泛函理論(DFT)計算,確定了三個方形的C-C偶聯位點。其中,Σ-3晶界的平方位點和凸方位點是產生乙烯的主要活性位點,而階梯方位(n(111)×(100))由于穩定乙醛中間體和破壞Cu-O相互作用的幾何效應,從而有利于醇的生成,相關理論和實驗相結合的結果定量地證明了這一點。這一發現為銅基催化劑的活性和選擇性的來源提供了基本的見解,同時,指出了該研究框架在確定復雜多相催化劑的活性位點方面的價值。

電催化學術QQ群:740997841

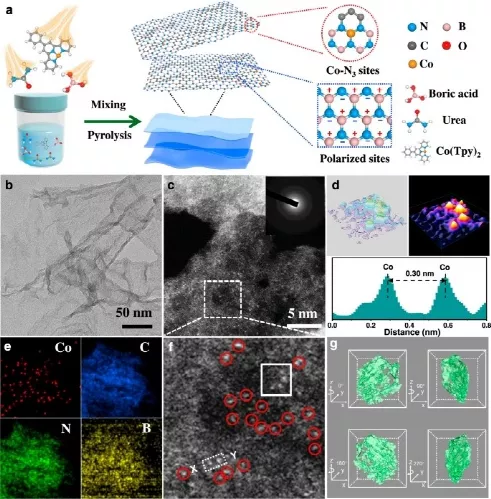

Cheng, D., Zhao, ZJ., Zhang, G. et al. The nature of active sites for carbon dioxide electroreduction over oxide-derived copper catalysts. Nat Commun 12, 395 (2021).DOI:10.1038/s41467-020-20615-0https://doi.org/10.1038/s41467-020-20615-03. Nature Commun.: 受生物啟發,整合氮化硼電場個單原子鈷位點用作脫氯電催化劑有機鹵化物作為大宗商品化學品已廣泛應用于醫療行業,農業種植和化工等領域。然而,大多數進入環境的鹵化化合物在生物體中具有潛在的生物蓄積性,對人類健康產生不利影響4,5。脫鹵通常能降低鹵代化合物的生物毒性,也能去除抗生素特性。構建具有類酶活性位點和微環境的人工高效催化劑仍然是一個巨大的挑戰。有鑒于此,中國科學技術大學的吳宇恩教授、陳潔潔和周霄等人,報道了一種由碳摻雜氮化硼(BCN)負載的、具有局部極化B-N鍵與單原子Co位點催化劑(Co SAs/BCN),用于模擬鹵醇脫鹵酶(Rdh)的活性位點。1)通過超分子控制熱解策略,合成具有由BCN負載的、具有局部極化B-N鍵與單原子Co位點催化劑(Co SAs/BCN催化劑),表征發現高密度單原子Co均勻分散在Co SAs/BCN樣品中2)DFT計算分析表明,與石墨碳或N摻雜碳(CN)相比,BCN載體可提供了額外的電場效應,有利于極性有機氯化合物的吸附。此外,由于能級發生正向移動,孤立Co的HOMO靠近費米能級,這有利于電子傳遞,表明Co SAs/BCN具有良好的催化還原活性。3)與理論預測結果一致,Co SAs/BCN催化劑在-0.9 V下對氯霉素(CAP)的脫氯效率高達98%,其反應速率常數分別是Co SAs/CN催化劑、Pd/C催化劑的4、19倍。研究表明,單原子Co與BCN載體進行耦合,在CAP脫氯反應中表現出高穩定性和選擇性,并極大地抑制競爭性反應——析氫反應,使Co SAs/BCN成為可持續轉化有機氯化物的候選材料。

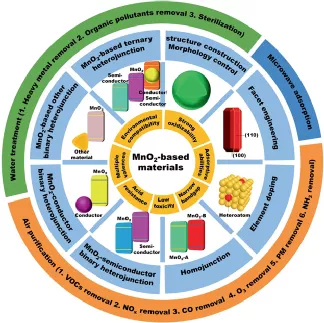

電催化學術QQ群:740997841Yuan Min et al. Integrating single-cobalt-site and electric field of boron nitride in dechlorination electrocatalysts by bioinspired design. Nat Commun, 2021.DOI: 10.1038/s41467-020-20619-whttps://doi.org/10.1038/s41467-020-20619-w二氧化錳(MnO2)是一種前途光明的光熱電響應半導體材料,由于其具有氧化性強、吸附能力好、豐度高、耐酸性好、毒性小、禁帶窄、成本低、環境適應性強等優點,在環境凈化應用上表現出巨大的潛力。然而,這種材料對環境的凈化效果還不夠高,限制了其進一步的應用。幸運的是,在過去的幾年里,人們做出了巨大的努力來提高這種材料的環境凈化效率,并了解其潛在作用機制。有鑒于此,香港城市大學曾志遠教授,澳大利亞國立大學殷宗友教授綜述了MnO2基材料在環境凈化領域的最新研究進展。1)綜述了近年來從形貌控制、結構構建、晶面工程、摻雜工程等方面對二氧化錳單體進行改性的實驗和計算研究進展。此外,還討論了通過構造同質結和MnO2二元/三元異質結來提升其環境催化活性的先進進展。之后,對MnO2基材料在環境凈化系統中的應用進行了系統全面的總結,無論是作為吸附材料去除重金屬、染料和微波污染,還是作為熱催化劑、光催化劑和電催化劑降解污染物(水和氣體、有機物和無機物)。最后,總結了納米MnO2基材料在環境應用領域的研究差距,展望了納米MnO2基材料面臨的挑戰和未來的研究方向。2)在過去的幾年里,為了豐富MnO2的形態和結構,提高其吸附和催化性能,各種動力學控制生長程序被開發出來,且多種形貌的MnO2晶體已經成功獲得,包括納米棒、納米線、納米纖維、納米管、納米帶、納米薄片、納米花、雙錐棱鏡、納米鉗,微立方體,以及空心結構,超薄結構,有序介孔結構和3D網格結構,并研究了它們的形貌與吸附和催化性能的關系。3)不同的晶面具有不同的暴露原子、扭曲的電子結構和不同的表面活性中心,因此晶面工程對MnO2性能的調整起著關鍵的作用。近年來,以清華大學張彭義為代表的眾多學者在MnO2晶面工程提升催化活性的研究中取得豐碩的研究成果。此外,研究者也致力于在MnO2中摻雜金屬陽離子或非金屬陰離子來提高其吸附和催化性能。到目前為止,以下元素參雜的MnO2已經被研究者報道:K、Ca、Mg、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Al、Ti、V、Cr、W、Mo、Zr、Sn,La、Ce、Sm、N、B和Se。4)在過去的幾年里,用于環境凈化的多種類MnO2基復合體系已經被成功構建,且表現出顯著提升的性能。

Ruijie Yang, et al, MnO2‐Based Materials for Environmental Applications, Adv. Mater. 2021, 202004862DOI: 10.1002/adma.202004862https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202004862

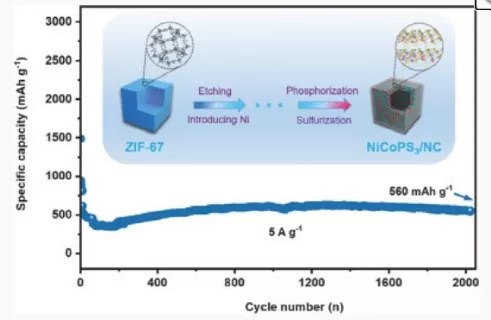

5. AEM:具有非本征結構雙金屬相三元金屬磷T硫化物與N摻雜石墨化碳的耦合用于高效儲鋰

通過合理的結構/相設計制造先進的電極材料是開發高性能充電電池的關鍵。近日,同濟大學楊金虎教授,張弛教授首次提出構建獨特的雙金屬三硫化磷/碳復合空心納米立方體,成功將非本征結構的NiPS3和CoPS3納米點(10 nm)(記為NiCoPS3)均勻嵌入到摻氮石墨化碳基體(NiCoPS3/NC)中。1)以ZIF-67納米立方體為前驅體,轉化成二元NiCo氫氧化物/碳納米立方體,然后同步磷化和硫化,以合成NiCoPS3/NC納米立方體。2)NiCoPS3/NC具有納米立方體的形貌,通過表征和密度泛函理論(DFT)計算證實了其作為鋰離子電池(LIBs)負極的一系列結構/組成優勢,包括高電導率、低離子擴散勢壘、提高理論鋰儲存容量和緩解鋰離子應力。3)實驗結果顯示,NiCoPS3/NC電極具有優異的儲鋰性能,包括,高可逆容量(991 mAh g?1,0.1 A g?1),優異的循環穩定性(2 A g?1下高達1200次循環,5 A g?1下高達2000次循環,容量保持率分別超過或接近100%),以及良好的倍率性能(從0.1 A g?1電流改變到5 A g?1電流后容量保持率為58.4%),這是迄今為止,MPS3基負極中最佳的綜合電池性能。

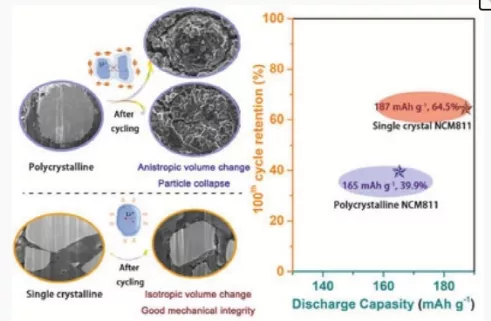

電池學術QQ群:924176072Qiaoqiao Gui, et al, Extrinsic-Structured Bimetallic-Phase Ternary Metal Phosphorus T risulfides Coupled with N-Doped Graphitized Carbon for Superior Electrochemical Lithium Storage, Adv. Energy Mater. 2021DOI: 10.1002/aenm.202003553https://doi.org/10.1002/aenm.2020035536. AEM:全固態電池中具有不同微結構的富鎳正極結構完整性的電化學機械效應循環過程中對電極材料結構完整性上的電化學機械效應是影響全固態電池(ASSBs)循環性能和倍率性能的一個不可忽視的因素。近日,廈門大學楊勇教授報道了結合原位電化學阻抗譜(EIS),聚焦離子束(FIB)-掃描電子顯微鏡(SEM)和固態核磁共振(ssNMR)等技術,比較了在長的充放電循環中,Li10SnP2S12基ASSB中常規多晶NCM811(LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2),小尺寸多晶NCM811和單晶(S-)NCM811的電化學性能和電化學行為。1)結果表明,大、小多晶NCM811的降低的性能都源于其在4.15 V以上的固有結構不穩定性,這種結構不穩定性是由于電極壓制過程和循環過程中嚴重的各向異性體積變化導致的隨機取向晶粒和微裂紋之間可見的空隙引起,而不是鋰離子在一次粒子中的輸運導致。2)相比之下,具有良好微觀結構完整性的S-NCM811在未經表面改性的ASSBs中表現出顯著的高容量(187 mAh g?1,18 mA g?1)、穩定的循環性能(100次循環,保持率為64.5%)和優異的倍率性能(102 mAh g?1,180 mA g?1)。此外,1 wt%LiNbO3@S-NCM811還表現出優異的首次放電容量和容量保持率。

電池學術QQ群:924176072Xiangsi Liu, et al, Electrochemo-Mechanical Effects on Structural Integrity of Ni-Rich Cathodes with Different Microstructures in All Solid-State Batteries, Adv. Energy Mater. 2021DOI: 10.1002/aenm.202003583https://doi.org/10.1002/aenm.202003583

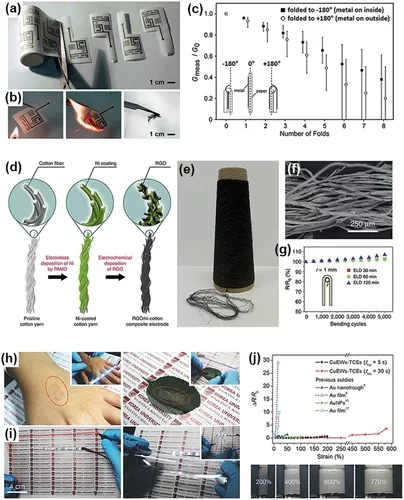

7. AEM: 具有高效能量收集,轉換和存儲功能的柔性能量電極的界面設計和組裝

導電載體和活性材料之間以及相鄰活性材料之間的電荷轉移是確定各種電極在能量收集,轉換和/或存儲中的性能的最關鍵因素之一。特別地,當使用導電和/或電化學活性納米顆粒(NP)制備能量電極時,覆蓋NP表面的大塊有機材料(即,配體或聚合物粘合劑)嚴重限制了電極內的電荷轉移,從而限制了能量存儲或轉化效率。此外,電極的柔韌性和機械穩定性已被認為是柔性/可穿戴能源應用的重要評估指標。在這方面,大量的研究指向控制界面結構以提高電荷轉移效率,并且將功能材料結合到柔性/多孔載體中。有鑒于此,佐治亞理工學院Seung Woo Lee和高麗大學Jinhan Cho等人,綜述了用于能量收集、轉換和存儲的柔性電極的主要進展,以及設計高性能電極所面臨的挑戰。特別是,分析了層-層組裝(LbL),這是一種能夠對各種電極材料的界面結構進行微調的超薄膜制造技術。說明了如何有效地將LbL組裝應用于能量電極,以獲得所需的功能,并提高電極的電荷轉移效率。1)研究發現先進能源材料是實現人類生活便利和繁榮的最有價值的正在進行的工作之一。然而,在沒有適當的電極結構設計的情況下,獲得材料的理論性能是困難的,而這個問題的核心是有效設計發生大量電/電化學事件的所有電極組件之間的界面。特別是,在能源應用中使用納米材料提供了許多有吸引力的優勢,如極大的活性表面積,對機械變形的出色耐受性以及可調節的電極結構(即孔隙率和/或表面形態),從而帶來了更好的輸出性能。2)但同時,這也意味著增加各組分(即活性材料和/或襯底)之間的界面,這會增加接觸電阻(內阻),導致電化學穩定性問題。特別是,由于活性納米材料表面吸附了大量的絕緣聚合物物種(即聚合物粘合劑、表面活性劑和長脂肪鏈的有機配體),電極的內阻會更加顯著。3)因此,為了獲得可靠的輸出性能,需要通過適當的界面設計,包括配體調制,來精心調整電極中相鄰組分材料之間的間隔距離(用于降低內部電阻)和界面相互作用。此外,為了實現高性能柔性/可穿戴能量電極,必須解決有源層和導體(或主電極)之間的機械性能不匹配的問題。

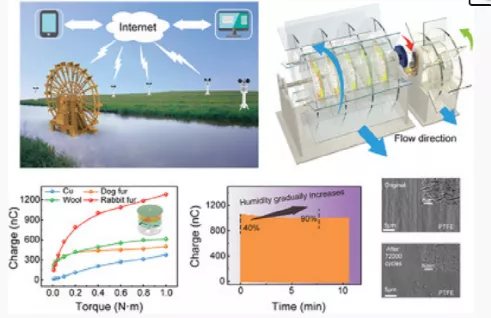

Yongmin Ko et al. Interfacial Design and Assembly for Flexible Energy Electrodes with Highly Efficient Energy Harvesting, Conversion, and Storage. Advanced Energy Materials, 2021.DOI: 10.1002/aenm.202002969https://doi.org/10.1002/aenm.2020029698. AEM:一種超級耐用,低磨損和高性能的毛刷摩擦電納米發電機用于智慧農業的風能和水能采集摩擦電納米發電機(TENG)作為一種有前途的能量收集技術,為實現物聯網(IoT)提供了一種新方法。然而,由于機械耐久性和電穩定性的降低,材料的磨損嚴重等缺點,極大限制了TENG的實際應用。近日,中科院北京納米能源與系統研究所的研究人員報道了一種超耐用,低磨損的TENG,通過利用動物皮毛作為摩擦電材料來有效地收集能量。由于具有彈性和柔軟性,因此在長期運行過程中,動物毛皮可以保持與其他摩擦電材料的緊密接觸和低摩擦狀態,從而確保高輸出性能和低磨損。1)研究人員首先系統地測量了在各種扭矩大小下的常規旋轉運動中的毛刷TENG(FB-TENG)的輸出性能,并討論了環境濕度,材料種類和結構參數的影響。即使相對濕度從40%大幅提高到90%,FB-TENG的性能也幾乎不受濕度變化的影響。此外,研究人員還引入了一對嚙合齒輪,使得轉子和定子之間的相對轉速增加一倍,以進一步提高輸出功率。2)研究人員將優化后的FB-TENG應用于不同風速和流量下的風能和水流能的采集。3)最后,研究人員通過從風和水流中收集能量來構建自供電的自動灌溉,天氣監控和無線預警系統,展示了FB-TENG在農業大數據和物聯網中的潛在應用。

納米發電機學術QQ群:1083351908Pengfei Chen, et al, Super-Durable, Low-Wear, and High-Performance Fur-Brush Triboelectric Nanogenerator for Wind and Water Energy Harvesting for Smart Agriculture, Adv. Energy Mater. 2021DOI: 10.1002/aenm.202003066https://doi.org/10.1002/aenm.202003066

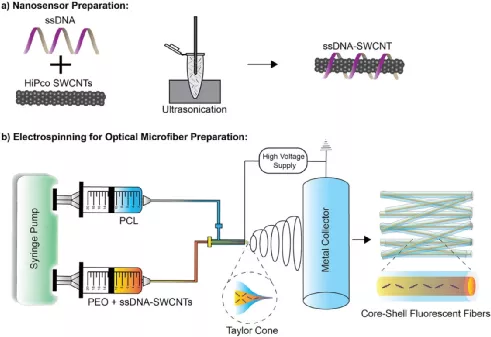

9. AFM:一種可穿戴的光學微纖維生物材料,帶有封裝的納米傳感器,能夠無線監測氧化應激

為了促進個性化醫療方法的發展,使用可穿戴技術對生化信息進行連續和非侵入性的監視可以使人們對個人的生理狀況有更深入的了解。活性氧(ROS)是一類含氧自由基,可在多種生物過程中發揮作用。在傷口愈合應用中,通過可穿戴的診斷平臺連續監測ROS對于預防慢性病和病原體感染至關重要。于此,美國羅德島大學Daniel Roxbury等人采用了一種通用的一步步驟來制造光學芯-殼微纖維紡織品,該紡織品結合了單壁碳納米管(SWCNT),用于實時光學監測體外傷口中的過氧化氫濃度。1)SWCNTs對環境敏感且不可光漂白的熒光使連續分析物得以監測,而信號不會隨時間衰減。SWCNT具有多個手性、發射窄帶寬的近紅外熒光,使得比率信號讀出與激發源距離和曝光時間保持不變。2)各個纖維將SWCNT納米傳感器封裝至少21天,而結構完整性沒有明顯損失。此外,微纖維織物利用相機在空間上解析過氧化氫濃度,并進一步整合到商業傷口繃帶中,而不會顯著降低其光學性能。

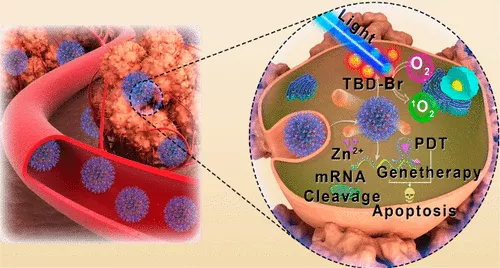

柔性可穿戴器件學術QQ群:1032109706Safaee, M. M., Gravely, M., Roxbury, D., A Wearable Optical Microfibrous Biomaterial with Encapsulated Nanosensors Enables Wireless Monitoring of Oxidative Stress. Adv. Funct. Mater. 2021, 2006254.https://doi.org/10.1002/adfm.20200625410. ACS Nano:無載體雜化DNA納米顆粒用于光誘導功能化核酸酶的自遞送在此,新加坡國立大學劉斌、復旦大學高西輝等人開發了雜化DNAzyme納米顆粒(NPs),以實現DNAzymes的光誘導無載體自遞送,具有足夠的輔助因子供應和溶酶體逃逸能力。1)該體系將聚集誘導發光(AIE)光敏劑(PS) (TBD-Br)接枝到硫代磷酸化的DNAzyme主鏈上,這些主鏈自動自組裝形成NPs,表面硫代磷酸化基團很容易與緩沖液中的輔助因子Zn2+配位。2)當產生的雜化DNAzyme NPs位于腫瘤細胞溶酶體內時,TBD-Br在光照下產生的1O2可以破壞溶酶體結構,促進Zn2+配位DNAzyme NPs的逃逸。3)體外和體內實驗結果表明雜化DNAzyme NPs在光照下可通過誘導AIE PS(TBD-Br)誘導腫瘤細胞凋亡,并通過下調早期生長反應因子-1(EGR-1)抑制腫瘤細胞生長。

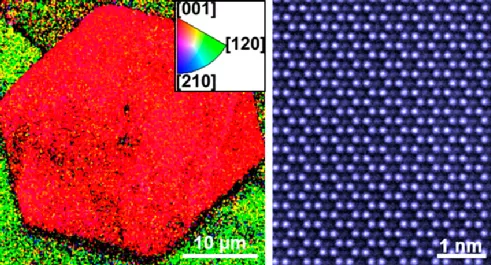

生物醫藥學術QQ群:1033214008Leilei Shi, et al. Carrier-Free Hybrid DNA Nanoparticles for Light-Induced Self-Delivery of Functional Nucleic Acid Enzymes. ACS Nano, 2021.DOI: 10.1021/acsnano.0c10045https://doi.org/10.1021/acsnano.0c1004511. ACS Nano:二維金屬二碲化釩用于高性能電極材料二維(2D)金屬過渡金屬二鹵屬化物(MTMDCs)由于其相似的原子結構和互補的電子特性,被認為是提高2D半導體過渡金屬二鹵屬化物器件性能的理想電極材料。二碲化釩(VTe2)是MTMDCs家族中一種極具吸引力的材料,具有室溫鐵磁性、電荷密度波的有序性和拓撲性質。然而,它在通用電極/能源相關領域的實際應用還有待探索。近日,北京大學張艷鋒研究員,武漢大學史建平研究員報道了采用化學氣相沉積法(CVD)在云母(KMg3(AlSi3O10)F2)襯底上直接合成了超薄、大疇、厚度可調的1T-VTe2納米薄片。1)研究發現,利用CVD合成的1T-VTe2具有超高電導率,可以用作高性能電極材料。相應地,與1T-VTe2接觸的單層MoS2器件的場效應遷移率(47.5 cm2 V?1 s?1)比使用常規Ti/Au電極的場效應遷移率(8.1 cm2 V?1 s?1)高6倍。此外,CVD法制備的1T-VTe2納米片對析氫反應(HER)具有良好的電催化活性。這些結果有望推動CVD生長的二維MTMDCs作為高性能電極材料在所有二維材料相關器件中的直接應用。

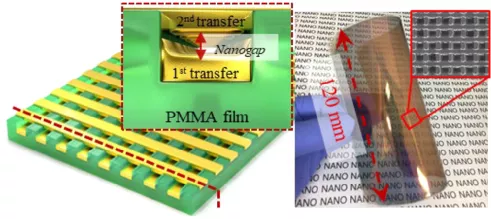

二維材料學術QQ群:1049353403Jianping Shi, et al, Two-Dimensional Metallic Vanadium Ditelluride as a High-Performance Electrode Material, ACS Nano, 2021DOI: 10.1021/acsnano.0c10250https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c1025012. ACS Nano:通過逐層納米壓印制造的大面積納米間隙可控的3D納米體系結構目前,大面積柔性納米結構的制備面臨著與三維多層納米結構、超小納米間隙和尺寸可控納米網格的特殊要求等相關的各種挑戰。有鑒于此,為了克服這些嚴峻的挑戰,韓國科學技術院Inkyu Park,韓國機械材料研究所Jun-Ho Jeong報道了一種在柔性襯底上利用高于襯底玻璃化轉變溫度(Tg)的溫度和逐層納米壓印來制備晶片尺寸的超小納米間隙的簡單方法。1)通過調節壓力、加熱時間和加熱溫度,研究人員實現了納米隙大小的簡單控制。此外,采用該方法制備了2、3、5、7和20層的三維多層納米結構和納米復合材料。高分辨透射電子顯微鏡(HRTEM)觀察到了尺寸在1~40 nm之間的納米間隙。2)研究人員利用聚焦離子束(FIB)技術對多層納米結構進行了表征。與傳統方法相比,該方法不僅可以很容易地控制柔性大面積襯底上的納米間隙的大小,而且可以快速、簡單、低成本地制備三維多層納米結構和納米復合材料,而不需要任何后處理。此外,還制作了透明電極和納米加熱器,并對其進行了評估。最后,利用羅丹明6G對具有不同納米間隙的表面增強拉曼散射基底進行了研究。該方法可以解決納米加工高要求的問題,可應用于小分子檢測以及柔性電子和軟驅動器的制造。

納米合成學術QQ群:1050846953Zhi-Jun Zhao, et al, Large-Area Nanogap-Controlled 3D Nanoarchitectures Fabricated via Layer-by-Layer Nanoimprint, ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c05290https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c05290