第一作者:Jascha A. Lau

通訊作者:Alec M. Wodtke

通訊作者單位:哥廷根大學

前期重要工作

依照傳統的經驗,CO吸附一般通過C端吸附在界面上,作者首次在NaCl界面上發現了兩種CO吸附結構,分別為通過C端、O端進行吸附。

Observation of an isomerizing double-well quantum system in the condensed phase, Science 2020, 367 (6474), 175-178

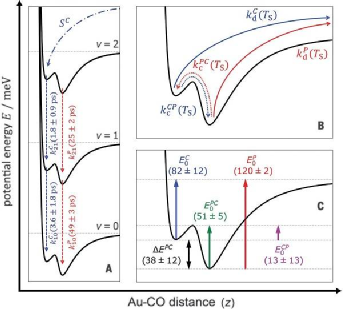

作者通過對Au(111)晶面上CO吸附過程進行研究,發現了CO氣體分子的不正常吸附過程,即更容易發生化學吸附,隨后轉變為物理吸附狀態。

Following the microscopic pathway to adsorption through chemisorption and physisorption wells, Science 2020, 369 (6510), 1461-1465

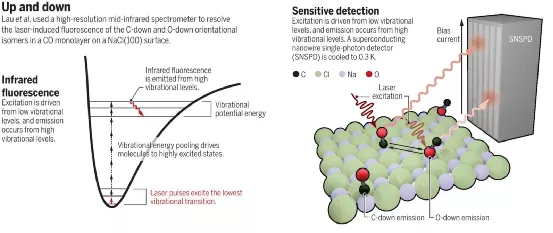

研究背景

可見光區間的光能吸收、F?rster 共振能量轉移(FRET)過程在反應中心激發電子的過程是生物吸光系統中的關鍵,其廣泛應用于多種人工系統中,比如合成染料、聚合物、量子點等。FRET的基本作用過程和振動-振動能量轉移過程非常類似,說明在FRET過程中在理論上很可能伴隨著振動-振動(vibration-to-vibration)能量轉移。目前人們認識到振動激發能夠促進反應,但是對振動能量的傳輸和收集過程相關研究仍未見報道。

主要內容

有鑒于此,哥廷根大學Alec M. Wodtke等設計了NaCl(100)界面上通過CO吸附層的振動能收集引發界面CO分子的取向異構研究,通過12C16O厚覆蓋層吸收中紅外光子能量,隨后通過V-V能量轉移將振動能轉移到13C18O-NaCl界面上,通過這種方式,能夠更加有效的進行界面CO分子的取向異構反應,導致界面振動能量密度達到直接激發界面CO分子能量的30倍。通過以上發現,作者認為通過設計,這種作用可能用于驅動其他類型的化學轉化反應,為凝聚態化學的發展提供新領域。

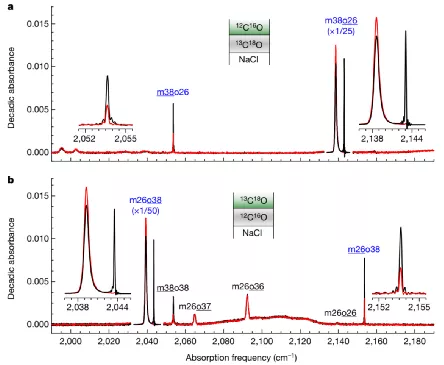

圖1. 同位素標記CO分子的紅外吸收(m:單層分子,o:覆蓋層,m26o38:單層12C16O/覆蓋層13C18O,m38o26:單層13C18O/覆蓋層12C16O)

實驗主要內容

在NaCl表面上分別修飾單層13C18O、100層厚12C16O,通過吸收中紅外區間的光子激發高頻覆蓋層(100層厚12C16O),實現不可逆的將振動能量轉移到單層13C18O中,通過這種方法所得到的振動能量密度比直接激發單層13C18O得到的振動能量密度更高。

這種通過覆蓋層吸收振動能將其傳輸到界面上的13C18O單層分子,該過程中能量傳輸效率達到12 %。

表征和數據

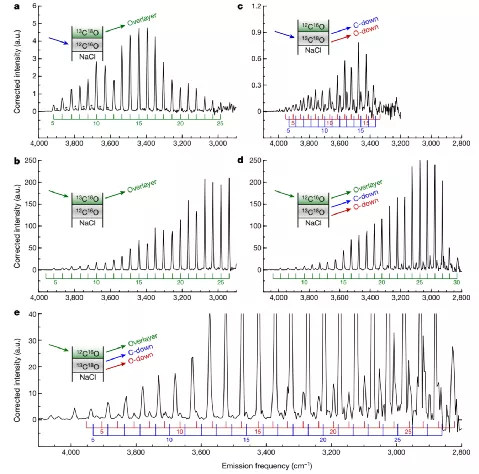

圖2. 光激發導致界面層CO分子異構(a)對界面單層CO激發導致的能量傳輸到覆蓋層;(b)激發覆蓋層CO,在覆蓋層中發現振動能量;(c)對界面單層CO激發并引起結構異構化;(d-e)對覆蓋層CO分子激發,觀測到覆蓋層中的能量、界面單層分子結構異構化。

在分別對單層13C18O分子、對12C16O覆蓋層激發過程中,都能導致大量分子的異構(C原子朝下的分子異構為O原子朝下的分子),對單層分子直接激發,吸收容易發生漂白,同時發生紅移,異構化的分子占比增加;對12C16O覆蓋層激發,吸收沒有發生漂白和紅移現象,這是因為覆蓋層中的分子沒有參與反應。從而能夠保證長時間光激發作用中無紅外吸收的損失。作者認為這種振動能量傳輸能夠用于引發其他類型的反應。

參考文獻及原文鏈接

Jascha A. Lau, Li Chen, Arnab Choudhury, Dirk Schwarzer, Varun B. Verma & Alec M. Wodtke*, Transporting and concentrating vibrational energy to promote isomerization, Nature 2021

DOI: 10.1038/s41586-020-03081-y

https://www.nature.com/articles/s41586-020-03081-y

Jascha A. Lau, Arnab Choudhury, Li Chen, Dirk Schwarzer, Varun B. Verma, Alec M. Wodtke*, Observation of an isomerizing double-well quantum system in the condensed phase. Science, 2020, 367 (6474), 175-178

https://science.sciencemag.org/content/367/6474/175

Dmitriy Borodin, Igor Rahinov, Pranav R. Shirhatti, Meng Huang, Alexander Kandratsenka, Daniel J. Auerbach, Tianli Zhong, Hua Guo, Dirk Schwarzer, Theofanis N. Kitsopoulos, Alec M. Wodtke*, Following the microscopic pathway to adsorption through chemisorption and physisorption wells, Science 2020, 369 (6510), 1461-1465

DOI: 10.1126/science.abc9581

https://science.sciencemag.org/content/369/6510/1461