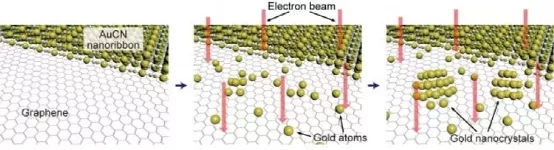

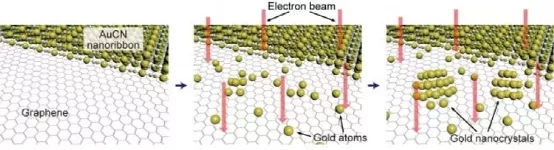

第一作者:Sungho Jeon, Taeyeong Heo, Sang-Yeon Hwang通訊作者:Won Chul Lee (漢陽大學), Peter Ercius (勞倫斯伯克利國家實驗室), Jungwon Park (首爾國立大學)通訊作者單位:漢陽大學, 勞倫斯伯克利國家實驗室, 首爾國立大學在經典成核理論中,人們認為成核過程通過亞穩態的無序致密液體/無定形固體將以自發不可逆過程轉化為晶核,但是相關深入的理論或實驗還非常缺乏。Jeon等設計了實驗,通過在石墨烯基底上使用電子束作用將前驅體分子AuCN還原生成Au和(CN)2,考察生成的Au在石墨烯界面上的異相成核。他們發現了經典理論未曾描述的過程,具體觀測到成核早期發生無序態和晶化態之間的動態可逆轉變過程。

在時間分辨率達到ms的原位電鏡觀測單個Au納米晶晶化行為,作者發現在成核早期,能夠在無定形和晶化狀態之間進行可逆的波動,而不是自發不可逆的直接晶化轉變為晶核。作者通過相關實驗、理論計算驗證了這種結構演變過程和兩種狀態的熱力學穩定性有聯系。

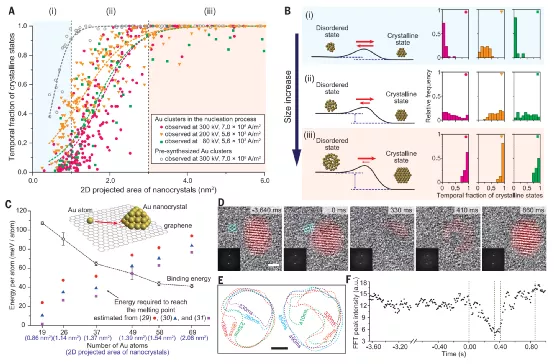

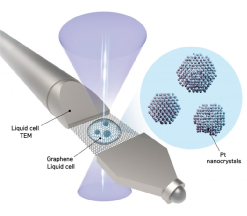

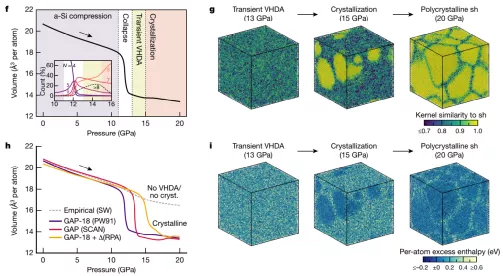

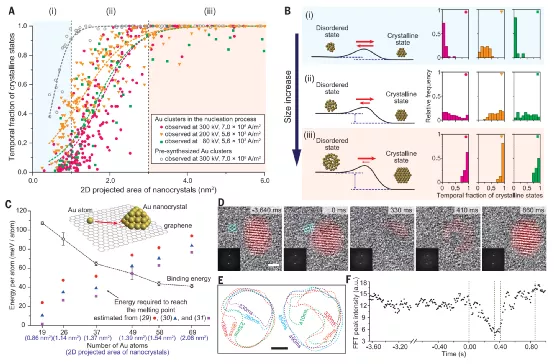

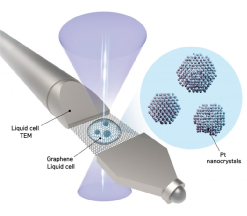

圖2. 早期成核中,無序狀態和晶化狀態之間的轉變。而且這種無序態-晶化態之間的穩定性關系取決于簇合物粒徑的大小。當簇合物的粒徑增加,無序態的穩定性降低。當簇合物的粒徑足夠小,從而原子的結合能達到熔化所需能量,由于成化學鍵后高于結合能的能量足以引發晶化納米粒子結構部分遭到破壞,從而形成無序化狀態(圖2B)。作者在實驗中通過ms時間分辨TEM觀測了Au納米粒子經歷無序態和晶化態之間的來回變化振蕩過程(圖3)。為了驗證這種無定形-晶化振蕩過程和電子束無關(電子束能夠向Au原子通過彈性/非彈性過程傳遞能量,導致原子的運動),作者合成了~2 nm粒徑的Au膠體納米粒子(<2 nm的Au納米粒子通常為無定形狀態),同樣進行考察,排除了這種振蕩過程由于電子束能量導致的可能性。本文作者前期通過原子分辨率透射電鏡,揭示了單個Pt納米粒子中的原子排列結構、缺陷、應力等。圖4.前期工作 Critical differences in 3D atomic structure of individual ligand-protected nanocrystals in solution, Science, 2020, 368, 60-67月初牛津大學Volker L. Deringer等在Nature上報道的通過計算機模擬計算方法研究Si的無定形-晶化過程,發現其中可能含有多個經典實驗難以觀測到的晶化過程。

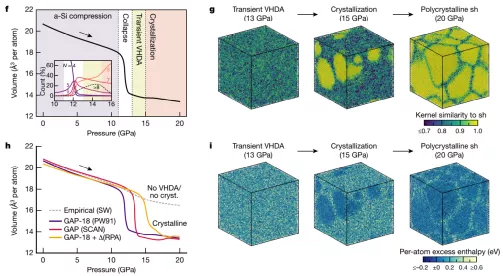

圖5.Machine learning reveals the complexity of dense amorphous silicon, Nature 589, 22-23 (2021)另外,浙江大學王勇,中科院上海高等研究院高嶷,丹麥技術大學Jakob B. Wagner等在Science上報道了通過球差環境電子顯微鏡,在低劑量電子束拍攝條件中,研究了TiO2界面上的Au納米粒子在CO氧化反應過程中的變化情況。Jeon et al., Reversible disorder-order transitions in atomic crystal nucleation, Science 371, 6528, 498-503 (2021)DOI: 10.1126/science.aaz7555https://science.sciencemag.org/content/371/6528/498