第一作者:馮軍宗

通訊作者:Tawfique Hasan

通訊單位:劍橋大學

研究背景

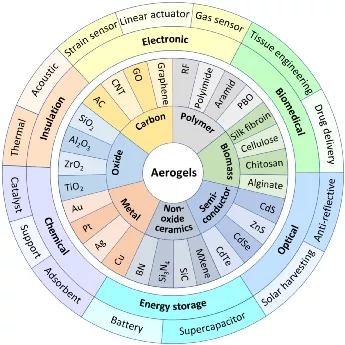

氣凝膠被譽為“改變世界的神奇材料”,作為一種輕質、多孔的納米材料,具有超低密度、低熱導率、超高比表面積和吸附等優(yōu)異物理特性,在隔熱隔音、電子、生物醫(yī)學、光學、儲能和化學吸附等領域有著很好的應用前景,除了成熟的保溫絕熱行業(yè)外,從絕熱到能源和生物技術的應用,氣凝膠的社會和經濟影響在近年來越來越明顯。但氣凝膠存在強度低、易破裂的缺點,其加工成型和應用仍面臨挑戰(zhàn)。

3D打印作為一種典型的增材制造方法,是通過計算機軟件控制材料逐層增加以實現(xiàn)三維物體打印成型的一種快速成型技術。近年來,LOM、FDM、SLS等3D打印技術先后涌現(xiàn),使陶瓷3D打印、金屬3D打印、彩色3D打印、混合材料3D打印等成為現(xiàn)實,從個性化定制的衣服、鞋子到人造器官,再到大型建筑、飛機、汽車的直接制造,3D打印似乎無所不在,無所不能,對整個工業(yè)制造領域都產生了顛覆性的影響。3D打印技術正逐漸成為促進科學進步的工具。隨著3D打印技術領域的成熟,它對其他領域的影響也在擴大,主要因為它能夠生成具有復雜幾何形狀的3D對象。自2015年首次報導3D打印氣凝膠以來,氣凝膠和打印技術相結合的前沿交叉領域得到蓬勃發(fā)展,不斷取得重大突破,實現(xiàn)了多種氣凝膠的打印,并在較多應用領域進行了驗證,顯示了打印氣凝膠的諸多優(yōu)勢。

綜述簡介

有鑒于此,劍橋大學Tawfique Hasan博士(通訊作者)和國防科技大學馮軍宗副研究員(第一作者)等人,首次總結了打印氣凝膠這個交叉領域過去5年來的研究進展,并指出了打印氣凝膠技術領域所面臨的挑戰(zhàn)和未來研究方向。

圖1. 氣凝膠的分類及其應用。

要點1:氣凝膠的傳統(tǒng)制備工藝及成型方法

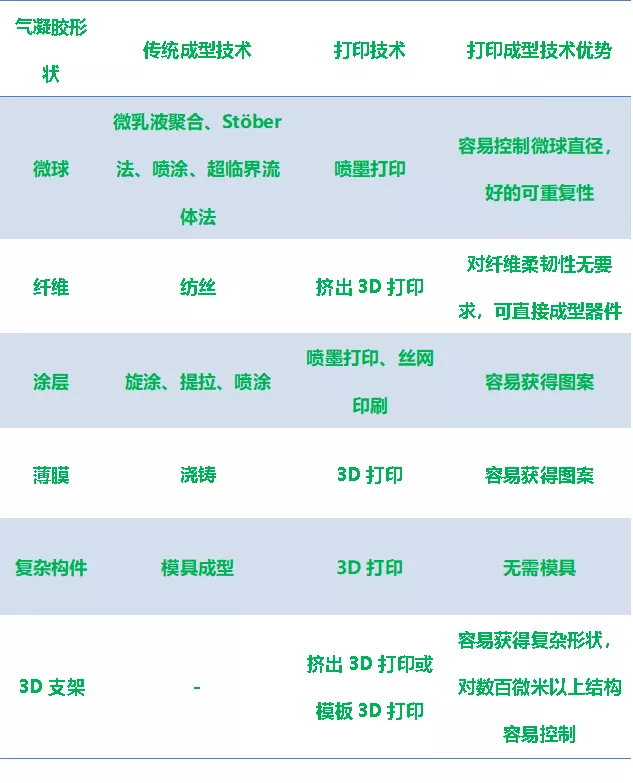

基于傳統(tǒng)溶膠-凝膠工藝,采用不同的傳統(tǒng)成型方法,可制備微球、連續(xù)纖維、薄片、涂層和復雜形狀氣凝膠。但是,由于傳統(tǒng)模具設計的局限性,制備高精細度、高復雜形狀的氣凝膠材料仍極富挑戰(zhàn)性。

與傳統(tǒng)減材制造方法相比,3D功能打印等增材制造技術具有更大的靈活性和更低的制造成本,可用于制造結構復雜的零件。

表1. 氣凝膠打印成型技術與傳統(tǒng)成型技術相比較的優(yōu)勢

要點2:氣凝膠的打印技術

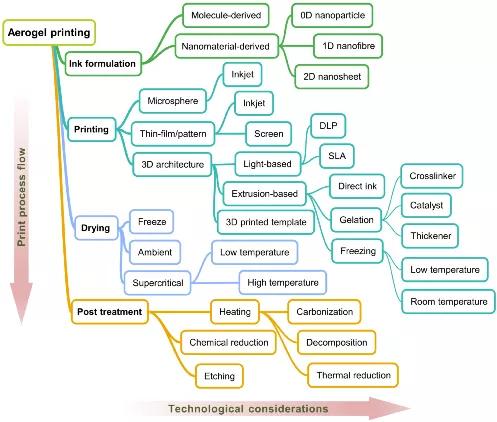

打印氣凝膠的制造過程涉及4個步驟:功能墨水配方、印刷、干燥和后處理過程。涉及的技術細節(jié)如圖2。

圖2. 氣凝膠打印的相關技術要點。

2.1 墨水組成

墨水按所使用的原材料可分為:

(1)分子基凝膠墨水

以分子為原料,主要通過溶膠-凝膠法,通過化學反應形成的墨水,由于該類墨水的流變性嚴重依賴化學反應,其流變性控制較難,目前僅開發(fā)了SiO2基、間苯二酚-甲醛基和海藻酸鹽基墨水,用于打印氣凝膠。

(2)納米材料基墨水

以納米材料為原料,通過分散形成膠體的墨水,按照所用納米材料的結構,可分為:0D 納米顆粒基墨水,目前已開發(fā)炭、SiO2、TiO2、ZnO、、CdSe/CdS等納米顆粒基墨水;1D 納米纖維基墨水,目前已開發(fā)碳納米管、金屬纖維、氧化物纖維、納米纖維素、芳綸納米纖維等墨水;2D納米片基墨水,該類墨水是目前研究最多的,已開發(fā)石墨烯、氧化石墨烯和C3N4等二維材料墨水。

2.2 打印過程

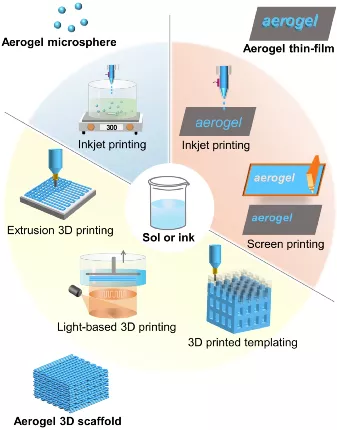

按打印的氣凝膠形狀,可將打印種類分為:

氣凝膠微球打印:通過噴墨打印可實現(xiàn);

氣凝膠薄膜/圖案打印:通過噴墨打印或絲網印刷可實現(xiàn);

氣凝膠三維結構打印:通過擠出3D打印、光固化打印、模板3D打印等可實現(xiàn)。

圖3. 常用的氣凝膠打印技術。

2.3 打印氣凝膠的干燥

打印凝膠成功干燥的關鍵是:最小化或避免毛細管張力。常用的干燥方式有如下3種:

冷凍干燥:設備成本適中,條件溫和,過程簡單,但存在相變引起體積變化,孔徑大和能耗高等問題,適用于納米材料基凝膠,尤其是超低密度材料的制備;

常壓干燥:無壓力要求,可連續(xù)生產,但收縮大,需要大量溶劑置換,適用于小體積或薄凝膠的制備;

超臨界干燥:收縮小,可以最大程度保持納米結構,但設備價格高,能耗高,存在高溫高壓風險,適用于各類高質量氣凝膠的制備。

要點3:打印氣凝膠的應用

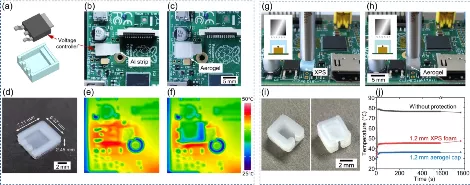

3.1 熱管理

氣凝膠的脆性是其隔熱應用的一大挑戰(zhàn)。打印技術可以解決氣凝膠隔熱材料的成型問題,能夠使精細和復雜結構的材料以及定制設計和生產的能力成為現(xiàn)實,精確匹配于所需保護的物品或器件的外形。

圖4. 3D打印氧化硅氣凝膠應用于電子器件熱管理。

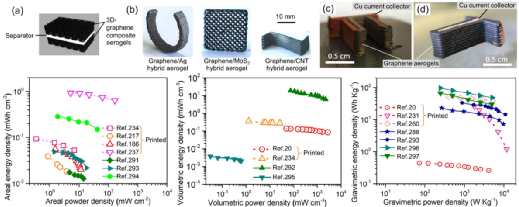

3.2 儲能

打印氣凝膠已被驗證用于超級電容器、鋰離子/金屬電池、鈉離子/金屬電池和混合儲能設備,可以解決傳統(tǒng)氣凝膠復雜結構難以小型化和缺乏緊密連接、直通且無障礙多級孔道的挑戰(zhàn)。以超級電容器應用為例,打印氣凝膠電極的比容量明顯優(yōu)于非打印對比樣,是其1.4-12.9倍,原因在于打印形成的有序大孔結構能改善電解質的離子擴散速率。

圖5. 打印氣凝膠用于超級電容器及其性能。

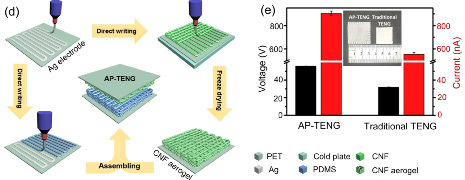

3.3 電子設備

打印氣凝膠已被驗證用于應變或觸覺傳感器、致動器、電熔斷器、摩擦電納米發(fā)電機和氣體(或化學)傳感器等。以摩擦電納米發(fā)電機為例,打印氣凝膠的輸出電壓比非打印樣品高出75%,這歸因于打印技術帶來的接觸面積和柔韌性增加。

圖6. 打印氣凝膠用于摩擦電納米發(fā)電機及其性能。

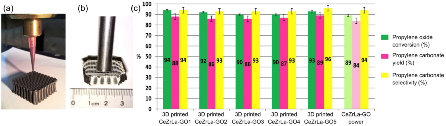

3.4 化學應用

3D打印可賦予氣凝膠大孔設計與調節(jié)功能,優(yōu)化材料傳質,促進氣凝膠在催化和吸附中的應用。以催化應用為例,打印氣凝膠反應器比原始粉末催化劑具有更高的活性和轉化率,而不改變催化反應的選擇性。

圖7. 用于催化劑的3D打印負載CeZrLa石墨烯氣凝膠。

3.5 生物醫(yī)學

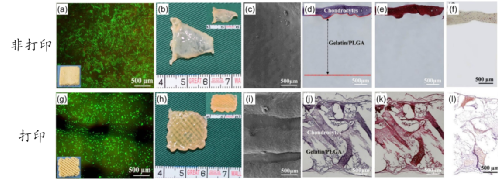

在生物醫(yī)學領域,3D打印氣凝膠主要用于組織工程、藥物輸送和生物傳感等方面。以組織工程應用為例,3D打印樣品比非打印樣品生長的組織更厚,原因是打印形成的有序大孔與開孔納米結構之間的連通性以及氣凝膠自身的高孔隙率,更有利于細胞附著生長,為細胞提供了營養(yǎng)和氧氣通道,加快了細胞副產物的代謝。

圖8. 用于體外軟骨再生的3D打印明膠/PLGA。

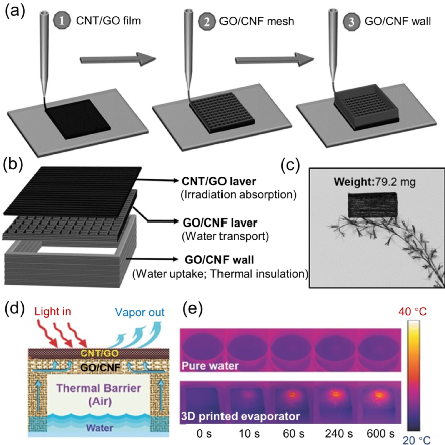

3.6 光捕獲應用

以光-熱轉換應用為例,3D技術可將氣凝膠一體整合至具有精細和梯度結構要求的集光裝置中,極大提高裝置性能和整體可制造性。以光催化應用為例,3D打印Au/g-C3N4-海藻酸鈉氣凝膠比非打印樣品的光催化反應效率高出1.5倍,這歸因于3D打印形成的有序大孔結構能有效提高染料的擴散速率。

圖9. 用于太陽能蒸汽發(fā)生器的一體式3D打印氣凝膠結構。

要點4:挑戰(zhàn)與方向

打印氣凝膠的未來發(fā)展仍存在諸多挑戰(zhàn):

4.1 墨水配方與打印氣凝膠設計

不足或挑戰(zhàn):現(xiàn)有墨水種類少,難以實現(xiàn)分子基墨水多元化、標準化;目前針對不同應用領域的氣凝膠多級孔結構仍然缺乏理論設計和實驗驗證,氣凝膠強度仍然較低。

未來研究方向:(1)溶膠前驅體的設計與合成,如打印聚合物、Al2O3、ZrO2等所用的前驅體;(2)標準化墨水配方,形成商業(yè)化系列品種;(3)多級孔結構的設計,主要針對不同的應用需求,優(yōu)化設計多級孔結構;(4)增強氣凝膠本征強度。

4.2 打印過程

不足或挑戰(zhàn):打印精細度和結構復雜度還有待提升;光固化和擠出3D打印速度還不能滿足工業(yè)生產要求。

未來研究方向:(1)打印更精細、更復雜結構;(2)打印更多更廣泛的氣凝膠種類;(3)提高打印速率。

4.3 應用

不足或挑戰(zhàn):打印氣凝膠性能還需要更全面綜合測試;工業(yè)化設計和加工需要制定統(tǒng)一的行業(yè)標準。

未來研究方向:(1)全面表征和評價打印氣凝膠,以更好地促進應用;(2)標準化打印設計和具體打印過程,以更好商業(yè)化。

小結

“自下而上”的增材制造技術是解決氣凝膠加工成型問題的有效手段。實際上,打印氣凝膠在5年前才剛剛出現(xiàn),結合快速發(fā)展的增材制造技術,通過克服當前氣凝膠材料的局限性,最近在這一領域的研究和嘗試已經表明了在許多應用領域中的巨大潛力。因此,有理由相信與打印技術的結合可能預示著新一代低成本、可定制的、適應性強的氣凝膠的批量制備,這將賦予氣凝膠新的功能并擴大其在能源、傳感和生物醫(yī)學等領域的應用。

參考文獻

Junzong Feng, Bao-Lian Su, Hesheng Xia, Shanyu Zhao, Chao Gao, Lukai Wang, Osarenkhoe Ogbeide, Jian Feng, Tawfique Hasan. Printed aerogels: chemistry, processing, and applications. Chem. Soc. Rev., 2021. DOI: 10.1039/C9CS00757A

https://doi.org/10.1039/C9CS00757A

作者簡介

馮軍宗(第一作者)為中國國防科技大學空天科學學院的副研究員,于2012年從國防科技大學獲得材料科學與工程博士學位,然后加入了由馮堅研究員領導的氣凝膠研究小組。于2020年在劍橋大學做訪問學者,研究打印氣凝膠方向。馮軍宗副研究員的研究方向包括納米多孔氣凝膠的設計、制備和表征,特別是碳氣凝膠、氧化物氣凝膠和有機氣凝膠,以及它們作為超級絕熱材料和催化劑載體的應用。

Tawfique Hasan副教授(通訊作者)于2009年獲得劍橋大學博士學位,目前是劍橋大學工程系劍橋石墨烯中心納米材料工程研究小組的負責人。Hasan副教授與他的研究生和同事一起開創(chuàng)了2D晶體可打印墨水和超快激光器領域,并率先將噴墨打印2D材料與硅平臺(光電子)和氣體傳感器集成在一起。他最近的興趣之一是軟硬件融合,包括用于傳感的大規(guī)模可制造2D晶體打印設備和用于超微型化光電子學的1D納米結構研究。