1. Nature Energy:液流電池的評估方法和性能指標

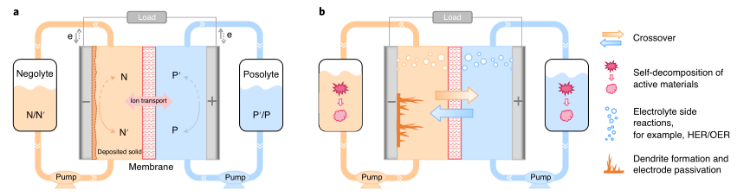

氧化還原液流電池是一種很有前途的大規模儲能技術。液流電池化學、材料和設備方面的快速研究發展,為具有成本效益且穩定的液流電池系統實用化奠定了重要基礎。然而,測試方法和評估標準缺乏一致性,使得比較已報告的氧化還原液流電池和評估其實際應用潛力具有挑戰性。在此,香港中文大學盧怡君團隊討論氧化還原液流電池的評估方法和性能指標,并與其工作原理和失效機制直接關聯。1)首先介紹基本的電池性質和性能指標,并描述測試和性能比較中的常見誤解。2)討論了氧化還原液流電池的主要失效機制,并強調了有機、無機和固體混合液流電池的瓶頸。3)在對稱和非對稱氧化還原液流電池的總體框架下,提出了測試草案、報告慣例和比較標準。這些建議可廣泛應用于各種液流電池系統,以推動未來液流電池測試標準的發展。

電池學術QQ群:924176072Yao, Y., Lei, J., Shi, Y. et al. Assessment methods and performance metrics for redox flow batteries. Nat Energy (2021).DOI: 10.1038/ s41560-020-00772-8https://doi.org/10.1038/s41560-020-00772-8

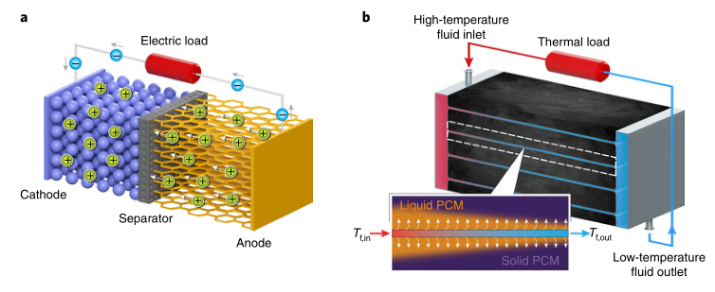

2. Nature Energy:相變儲能的倍率性能和Ragone圖

相變材料可以通過時移或降低峰值熱負荷來提高能源系統的效率。相變材料的價值取決于其能量和功率密度——總的可用存儲容量和存取速度。這受材料屬性的影響,但不能單獨僅有材料屬性來定義。在此,美國國家可再生能源實驗室Jason Woods?團隊通過熱倍率能力和Ragone圖,展示了能量和功率密度之間的密切聯系,Ragone圖是一個廣泛用于描述電化學存儲系統(即電池)中能量和功率之間權衡的手段。文章結果闡明了材料性質、幾何形狀和操作條件如何影響相變蓄熱的性能。1)利用電池中的電傳輸和相變材料中的熱傳輸之間的類比,使用熱Ragone圖清楚地描述能量和功率之間的權衡。2)展示了相變材料的性能,特別是導熱率、熔化潛熱、密度和材料厚度對蓄熱率和Ragone曲線的影響。這項研究為比較儲熱材料和設備建立了一個清晰的框架,可供研究人員和設計人員使用,以增加儲存的清潔能源使用。

Woods, J., Mahvi, A., Goyal, A. et al. Rate capability and Ragone plots for phase change thermal energy storage. Nat Energy (2021).DOI: 10.1038/ s41560-021-00778-whttps://doi.org/10.1038/s41560-021-00778-w

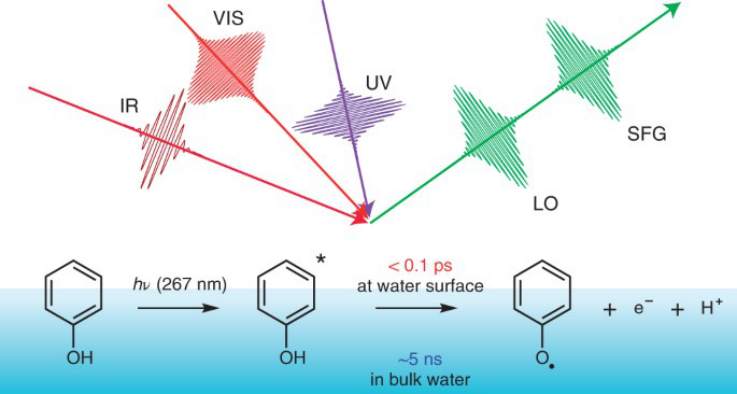

3. Nature Chemistry:苯酚在空氣-水界面的光化學反應變得很快

在自然界和各種化學體系中,水與其它相的界面反應起著重要的作用。盡管一些實驗和理論研究表明,水界面上的化學反應可能不同于散裝水中的化學反應,例如,“水催化”和光激發后空氣-水界面上光化學惰性脂肪酸的激活,直接研究這些差異并達到分子水平的理解被證明是困難的。有鑒于此,日本理化學研究所的Tahei Tahara等研究人員,發現苯酚在空氣-水界面的光化學反應變得很快。1)研究人員報告了使用超快相敏界面選擇非線性振動光譜直接探測光化學反應發生在空氣-水界面。2)所獲得的飛秒時間分辨數據清楚地表明,苯酚在水面上的光電離反應速度是在水中的104倍(在相同能量的光子照射下)。3)該發現表明,水界面上的光化學反應與本體水中的光化學反應有很大的不同,反映了界面上不同的反應環境。

Ryoji Kusaka, et al. The photochemical reaction of phenol becomes ultrafast at the air–water interface. Nature Chemistry, 2021.DOI:10.1038/s41557-020-00619-5https://www.nature.com/articles/s41557-020-00619-5

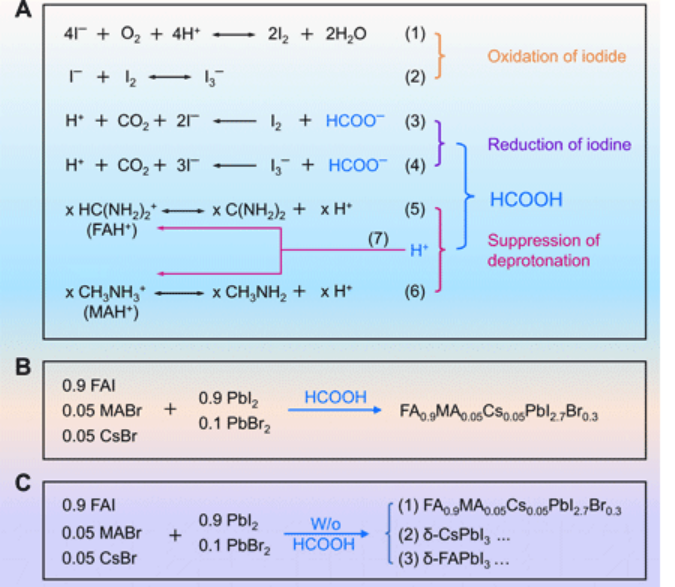

4. Sci. Adv.:單晶三元離子混合鹵化物鈣鈦礦合成

三元離子混合鹵化物鈣鈦礦(FAxMAyCs1-x-y)Pb(IzBr1-z)3 (FAMACs)是薄膜太陽能電池中最好的組成結構,但是目前合成此類組成的大體積單晶材料還沒有合適的方法,有鑒于此,陜西師范大學劉生忠、美國西北大學Mercouri G. Kanatzidis等報道了一種添加劑策略實現了生長2 inch大小的高質量FAMACs鈣鈦礦單晶材料。1)合成過程中通過選擇甲酸(FAH)作為還原劑,有效的降低了碘的氧化、抑制了導致晶相偏析的陽離子脫質子化過程,從而實現了FAMACs單晶中實現了載流子壽命提高5倍,同時提高了載流子移動、擴散距離、長期穩定性等參數。2)能夠用于設計高性能自供電集成電路光電探測器。器件展示了較高的光響應、光導增強、非常好的探測能力、快速響應。以上各種檢測數值達到目前平面單晶鈣鈦礦光電探測器中最好的結果。進一步的,作者組裝了一個基于單晶鈣鈦礦的集成成像系統。

光電器件學術QQ群:474948391

Yucheng Liu et al. Inch-sized high-quality perovskite single crystals by suppressing phase segregation for light-powered integrated circuits, Science Advances 2021, 7 (7), eabc8844DOI: 10.1126/sciadv.abc8844https://advances.sciencemag.org/content/7/7/eabc8844

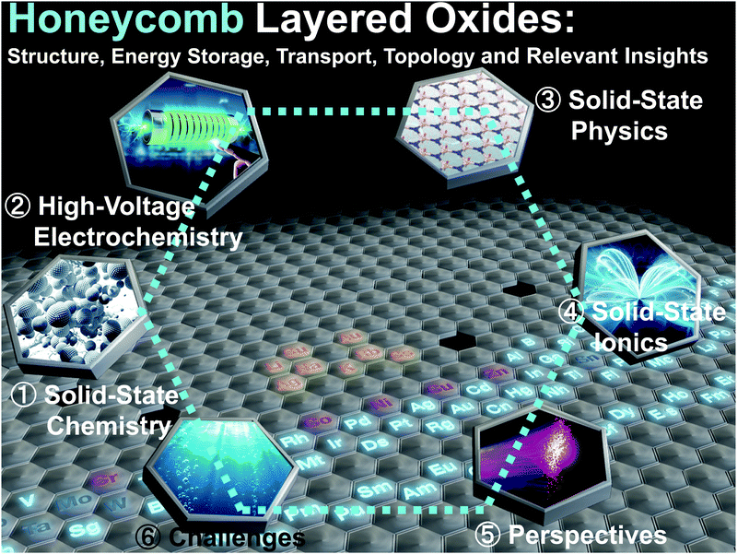

5. Chem. Soc. Rev.: 蜂窩層狀氧化物:結構、儲能、運輸、拓撲結構及相關見解

納米技術的出現推動了具有優異化學和物理功能的納米結構材料的發現和開發,以解決能源、環境、電信和醫療保健方面的問題。在這一探索中,出現了一種由堿金屬或造幣金屬原子夾在專門由過渡金屬和硫屬元素(或光生原)原子制成的蜂窩狀平板之間的二維層狀材料,這些材料表現出令人著迷的豐富晶體化學,高壓電化學,快速陽離子擴散,此外還可以控制各種奇異的電磁和拓撲現象。目前,隨著在高壓電儲能領域的應用,這類蜂窩層狀氧化物引起了材料科學,固態化學,電化學和凝聚態物理等多個領域的廣泛關注。有鑒于此,電氣通信大學Godwill Mbiti Kanyolo和日本AIST-京都大學Titus Masese等人,概述了蜂窩層狀氧化物的相關化學和物理性質,并討論了其在可調諧電化學、超快離子傳導、電磁和拓撲結構等方面的功能。1)闡明了尚未探索但前景廣闊的晶體化學空間,同時概述了識別該組成空間區域的有效方法,特別是在上述堿金屬和鑄幣金屬蜂窩層狀氧化物結構中可能潛藏著的有趣電磁和拓撲特性。最后,指出了未來可能的研究方向,尤其是在蜂窩狀層狀氧化物材料中,Kitaev–Heisenberg–Dzyaloshinskii–Moriya與單晶相互作用和Floquet理論的預期實現。2)在高壓(應力)條件下對蜂窩層狀氧化物進行處理時,發現了大量前所未有的現象。特別地,垂直于蜂窩板施加壓力會使原本可以忽略的3D相互作用發揮作用。在實驗上,Na2Cu2TeO6在高壓下顯示出新的鍵配位,從而導致了磁性上的變化,該變化在技術上稱為磁相變。通常,在這些層狀氧化物中施加的高壓會引入缺陷或微觀結構,從而可能顯示出新穎的功能。3)對蜂窩層狀氧化物材料的興趣日益濃厚,有望帶動新一代材料的設計,這些材料有望在能源,電子設備,催化領域做出杰出貢獻。特別是對于包含具有大半徑的堿金屬離子(如鉀)的蜂窩狀層狀氧化物,由于其對濕氣(吸濕性)和空氣敏感,因此處理時需要存在受控的氣氛。未來的工作還應著重于改善相關蜂窩層狀氧化物的穩定性,例如當暴露于空氣中時;以便在環境條件下處理和批量生產這些材料。

Godwill Mbiti Kanyolo et al. Honeycomb layered oxides: structure, energy storage, transport, topology and relevant insights. Chem. Soc. Rev., 2021.https://doi.org/10.1039/D0CS00320D

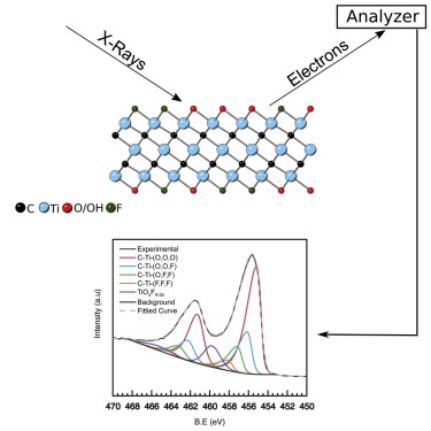

6. Matter綜述:Ti3C2Tz的XPS光譜批判性分析

自2011年發現以來,MXenes引起了全世界的興趣。鑒于它們的2D結構、表面或終端基團,化學性質在大多數應用中起著至關重要的作用。X射線光電子能譜(XPS)是量化表面終端和體相化學最常用的表征工具之一。在此,美國德雷塞爾大學Michel W. Barsoum團隊批判性性地回顧了文獻中為Ti3C2Tz MXene提出的XPS擬合模型,并證明相關結果是不完整的,甚至是矛盾的。1)比較和對比了文獻中用于擬合Ti3C2Tz的XPS光譜的四種方法。令人困惑的是,這些模型做出了完全不同的假設,每一個都得到不同的化學終端基團。根據作者的分析,現有的方法沒有一個是完美的。2)作者提出了一種新的擬合算法,該算法基于從以前發表的研究中獲得的所有數據,并提出了一種新的方法來量化Ti3C2Tz中的表面終端基團。3)在新的方法中,作者將455.1 eV伏的Ti2p峰歸為C-Ti-OOO,將456.0、457.0、457.9和459.6 eV的峰分別歸于C–Ti–OOF、C–Ti–OFF、C–Ti–FFF和TiO2-xF2x。前四個代表可能的鈦原子終端,最后一種是氟氧化物。在282 eV的C1s峰,歸因于被6個鈦原子包圍的碳原子,這個可以用作參照峰。

Varun Natu, et al, A critical analysis of the X-ray photoelectron spectra of Ti3C2Tz MXenes, Matter, 2021.DOI: 10.1016/j.matt.2021.01.015https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590238521000151

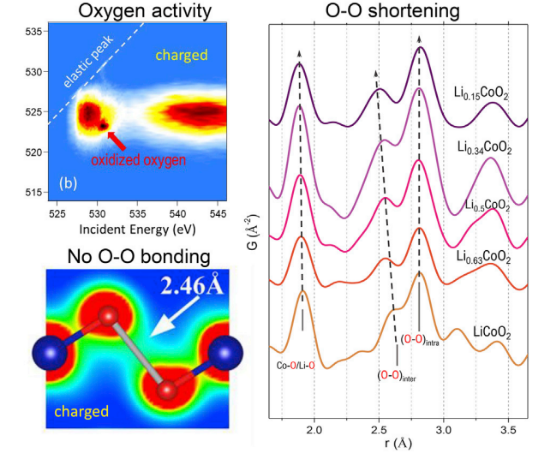

7. Joule:LiCoO2正極中的氧-氧化還原反應

高脫鋰LiCoO2中的氧活性,對于充分利用這種高振實密度正極的能量密度至關重要,但仍缺乏清晰的認識。在這項工作中,美國布魯克海文國家實驗室楊曉青、中科院物理所禹習謙和勞倫斯伯克利國家實驗室Wanli Yang合作,結合了幾種實驗表征的結果,特別是共振非彈性X光散射(RIXS)和中子對分布函數(NPDF)分析,以及理論計算來研究這個問題。1)氧的氧化還原在晶格中發生,而不是像以前認為的那樣形成局部二聚化。2)RIXS的結果直接揭示了氧的可逆氧化還原,而NPDF的結果表明O-O對距離在高度脫鋰的LiCoO2中大大縮短。3)理論計算表明,在LiCoO2中沒有形成O-O鍵,與富鋰體系中,形成O-O鍵形成鮮明對比。這些結果為LiCoO2基電極實現可逆深度脫鋰和高能量密度提供了理論基礎。

電池學術QQ群:924176072Enyuan Hu, et al, Oxygen-redox reactions in LiCoO2 cathode without O–O bonding during charge-discharge. Joule 2021.DOI: 10.1016/j.joule.2021.01.006https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2542435121000374

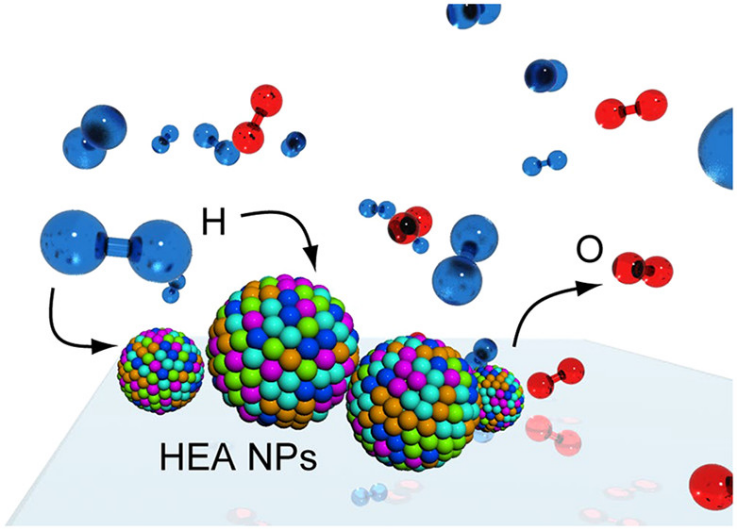

8. Nano Letters:原位透射電子顯微鏡揭示高熵合金納米粒子的高溫還原動力學

揭示高熵合金(HEA)材料在氫(H2)環境下的特性對于其在結構材料、催化和能源等相關反應中的應用具有重要意義。近日,美國加州大學河濱分校Michael R. Zachariah,匹茲堡大學Wissam A. Saidi,阿貢國家實驗室Yuzi Liu,伊利諾伊大學芝加哥分校Reza Shahbazian-Yassar報道了利用原位氣室透射電子顯微鏡(TEM)研究了氧化態FeCoNiCuPt HEA納米粒子(NPs)在常壓H2環境中的還原特性。1)研究發現,當H2滲透到氧化層中時,氧化層開始膨脹并轉變成多孔結構,但是前期反應主要停留在氧化物的外表面。氧化后的Cu可以完全還原并進一步分解成Cu NPs,而Fe、Co和Ni仍保持氧化相。在H2還原過程中,氧化物殼層進一步膨脹,同時HEA核的尺寸開始減小,從而導致HEA核和氧化物殼分離。2)原位化學分析表明,氧化層的膨脹是所有過渡金屬(Fe、Co、Ni、Cu)向外擴散的結果。揭示HEA NPs的氫還原特性有助于開發更先進的HEA,用于氫氣的制取和儲存、催化加氫以及腐蝕去除等應用。

Boao Song, et al, Revealing High-Temperature Reduction Dynamics of High-Entropy Alloy Nanoparticles via In Situ Transmission Electron Microscopy, Nano Lett., 2021DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c04572https://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c04572

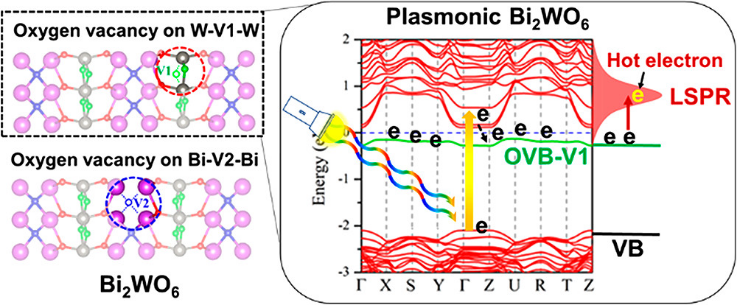

9. ACS Nano:在Bi2WO6上構建表面等離激元共振以促進高選擇性CO2還原制甲烷

貴金屬納米顆粒(NPs)的局部表面等離激元共振(LSPR)具有熱載流子產生、熱效應和強電場等特性,在表面增強拉曼散射(SERS)、光學檢測、醫學/生物傳感器和化學反應等領域有著重要的應用。近日,暨南大學婁在祝教授報道了通過電子摻雜成功地構建了500?1400區附近具有較強LSPR的等離激元Bi2WO6。1)研究人員通過精確控制W?O?W(V1)和Bi?O?Bi(V2)位點上的氧空位,得到了具有LSPR的Bi2WO6-V1和具有缺陷吸收的Bi2WO6-V2。2)密度泛函理論(DFT)計算結果表明,V1誘導的能態有利于長壽命的光電子收集,從而導致具有LSPR的Bi2WO6。通過單粒子光致發光(PL)研究,研究人員證實了光電子在V1位點的俘獲,并觀察到93%的PL猝滅效率。3)憑借強LSPR,等離子激元Bi2WO6-V1在CO2還原反應(CO2-RR)過程中表現出高選擇性的甲烷生成速率(9.95 μmol g?1 h?1),比BiWO3-V2在紫外?可見光照射下的0.37 μmol g?1 h?1高26倍。4)具有可調LSPR的等離激元Bi2WO6和不同的光激發下的光催化結果證實了甲烷的產生依賴于LSPR。此外,CO2-RR的DFT模擬和Bi2WO6表面的原位傅里葉變換紅外光譜表明,V1位點促進了CH4的生成。研究工作提供了一種通過電子摻雜獲得非金屬等離激元材料的策略。

Changhai Lu, et al, Constructing Surface Plasmon Resonance on Bi2WO6 to Boost High-Selective CO2 Reduction for Methane, ACS Nano, 2021DOI: 10.1021/acsnano.1c00452https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.1c00452

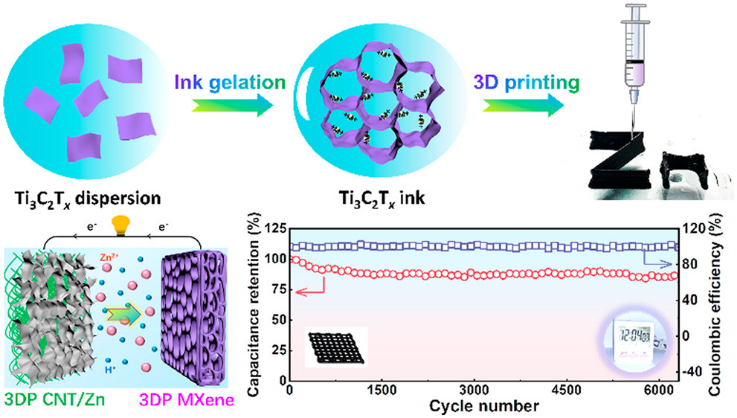

10. ACS Nano:一種用于3D打印的鋅離子混合型電容器的通用二價陽離子化無添加劑Ti3C2MXene油墨

盡管開發兼具高能量/功率密度的水系Zn離子混合電容器(ZICs)具有重要意義,但仍然充滿巨大挑戰。近日,蘇州大學孫靖宇教授,鄒貴付教授報道了通過3D打印Ti3C2 Mxene正極,以提供優化的載流子傳輸、快速的電解質滲透和足夠的孔隙率,展示了一種高電容、長壽命的ZIC。1)研究人員通過使用微量二價陽離子的快速凝膠過程,獲得了具有理想流變性能,可3D打印的無添加劑MXene油墨,克服了去除添加劑所需繁瑣的后處理。2)所制備的3D打印(3DP)Mxene正極具有雙離子存儲機制,能夠協同H+的贗電容性能和Zn2+的雙電層電容性能,并通過一系列原位/非原位電化學分析進行了系統的研究。3)實驗結果顯示,3DP Mxene正極在電流密度為0.38 mA cm?2時具有1006.4 mF cm?2的良好面電容量,在10 A g?1時表現出優異的倍率性能(184.4 F g?1),優于目前最先進的ZICs。更令人印象深刻的是,由3DP Mxene正極和3DP Zn負極組成的ZIC全電池具有0.10mWh cm?2/5.9 mW cm?2的競爭性能量/功率密度,以及超長的使用壽命(10 mA cm?2下,超過6000次循環的容量保持率達到86.5%)。

Zhaodi Fan, et al, 3D-Printed Zn-Ion Hybrid Capacitor Enabled by Universal Divalent Cation-Gelated Additive-Free Ti3C2 MXene Ink, ACS Nano, 2021DOI: 10.1021/acsnano.0c09646https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c09646

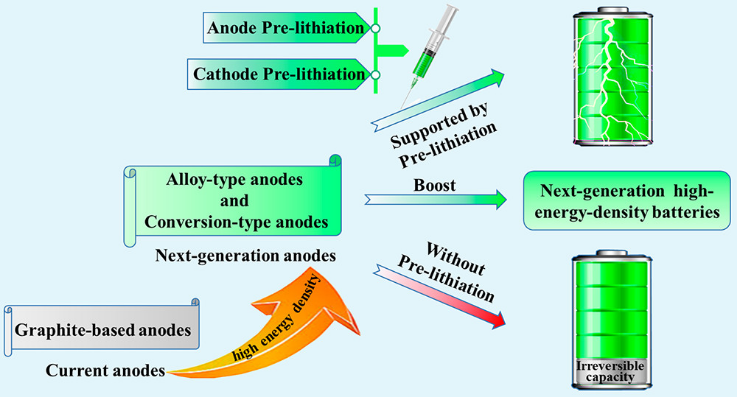

11. ACS Nano綜述:預鋰化:促進下一代鋰離子電池實用化的關鍵策略

隨著市場對高能量密度電池的迫切需求,具有高比容量的合金型或轉換型負極越來越受到人們的重視,以取代目前低比容量的石墨基負極。然而,與石墨基負極相比,合金型和轉換型負極具有較大的初始不可逆容量,后者消耗了相應正極中的大部分Li+,嚴重降低了全電池的能量密度。因此,對于這些大容量負極的實際應用而言,迫切需要開發一種商業化的預鋰化技術來補償其較大的初始不可逆容量。目前,人們已經開發了多種預鋰化方法,但由于各自的缺點,尚未實現大規模的商業化應用。有鑒于此,哈工大王殿龍教授,王博副教授系統地總結和分析了各種預鋰化方法的優點和不足,為其的進一步商業化發展提供了指導,從而促進高比容量負極在下一代高能量密度鋰離子電池中的實際應用。1)由于SEI膜的形成和不可逆的鋰捕獲,具有高比容量的合金型和轉換型負極通常存在初始庫侖效率低的問題。對于鋰離子電池來說,電解質和負極之間的SEI對其穩定循環性能起著至關重要的作用。本質上,SEI是電絕緣的,但具有離子導電性,這避免了負極和電解質之間的直接接觸,并防止了電解質的過度分解。然而,在負極表面形成SEI需要從正極消耗活性鋰,導致首次循環時電池具有較高的不可逆容量。此外,由于鋰化過程中體積變化較大,合金型和轉換型負極表面的SEI膜不斷膨脹和破裂,形成更為嚴重的SEI膜,因此其初始庫侖效率一般低于石墨基陽極。2)添加額外的活性鋰(稱為預鋰離子)是補償負極初始不可逆容量的最有效策略。鋰可以直接添加到負極,也可以從正極間接添加到負極,主要包括:i)負極的直接預鋰化,即向負極添加預鋰化試劑(穩定的鋰金屬粉末和鋰合金化合物);ii)正極的預鋰化以間接向負極補充活性鋰(向正極添加預鋰化試劑和過鋰正極材料)。3)作者總結了預鋰化對循環性能的影響。一般來說,在大多數情況下,預鋰化還可以提高鋰離子電池的循環性能。一方面,預鋰化可以增加鋰離子電池在循環過程中的活性鋰含量,從而獲得更高的比容量。另一方面,一些預鋰化策略(如電化學預鋰化)有利于提前調節負極表面SEI膜的形成,這對最終獲得鋰離子電池的循環穩定性至關重要。

電池學術QQ群:924176072

Fei Wang, et al, Prelithiation: A Crucial Strategy for Boosting the Practical Application of Next-Generation Lithium Ion Battery, ACS Nano, 2021DOI: 10.1021/acsnano.0c10664https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c10664

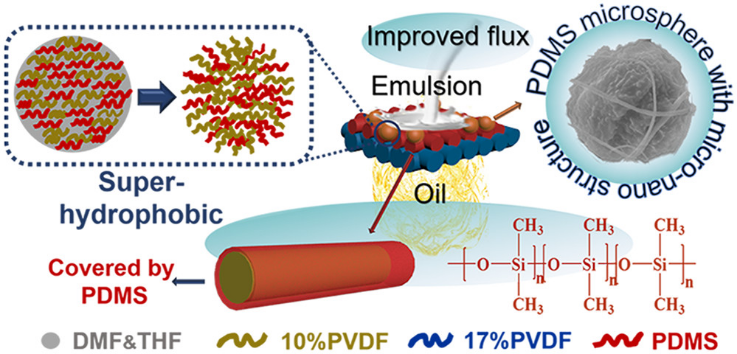

12. ACS Nano:構建用于超快水?油分離的可擴展超疏水膜

超疏水膜是一種用于分離油包水乳狀液、膜蒸餾和膜冷凝的理想膜。然而,目前缺乏規模化的超疏水膜制備方法,進而阻礙了超疏水膜的廣泛應用。近日,哈爾濱工業大學邵路教授報道了一種簡便的同軸靜電紡絲方法來制造超疏水膜,用于油包水乳狀液的超快分離。1)在高壓電場作用下,聚二甲基硅氧烷(PDMS)包覆的聚偏氟乙烯(PVDF)納米纖維與含有PVDF納米球的PDMS微球在電紡絲過程中被整合在一起。此外,研究人員還設計了具有選擇性層的非對稱復合膜,以減小傳質阻力。2)實驗結果顯示,所制備的非對稱復合膜表現出超快的滲透率和約99.6%的分離效率,超過了以往報道的大多數最先進的膜。最重要的是,膜的大小可以達到770 cm2,可以連續生產,并通過裁剪輥感受器輕松地進一步擴大,從而在分離油包水乳狀液方面顯示出極大的應用前景。

膜材料學術QQ群:463211614Xi Quan Cheng, et al, Constructing Scalable Superhydrophobic Membranes for Ultrafast Water?Oil Separation, ACS Nano, 2021DOI: 10.1021/acsnano.1c00158https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.1c00158