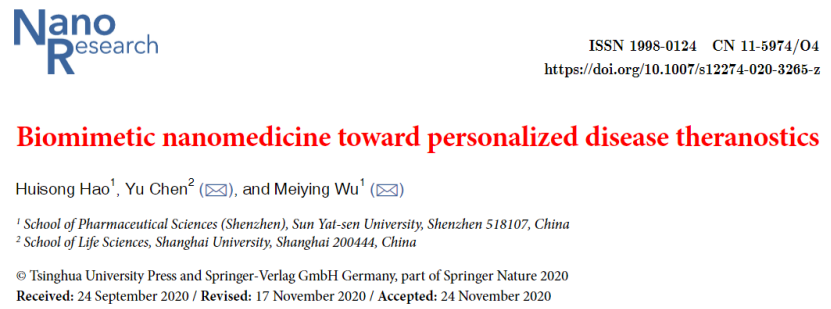

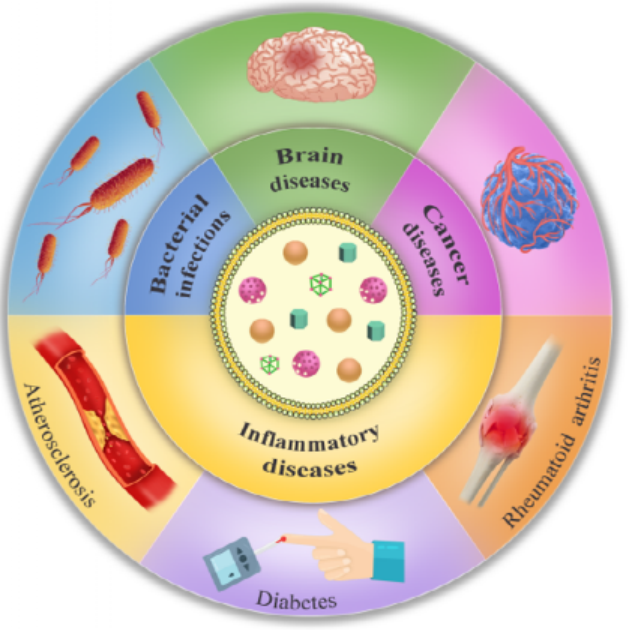

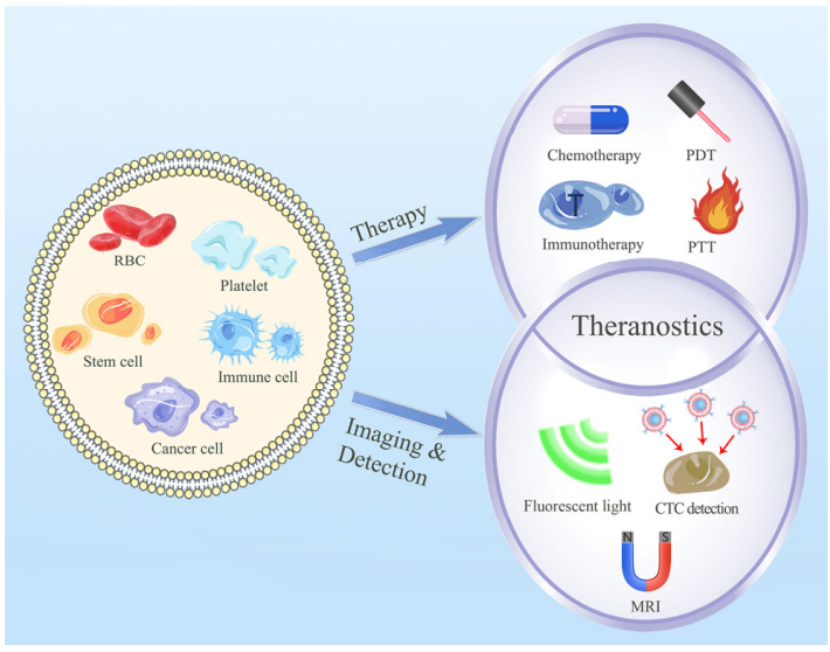

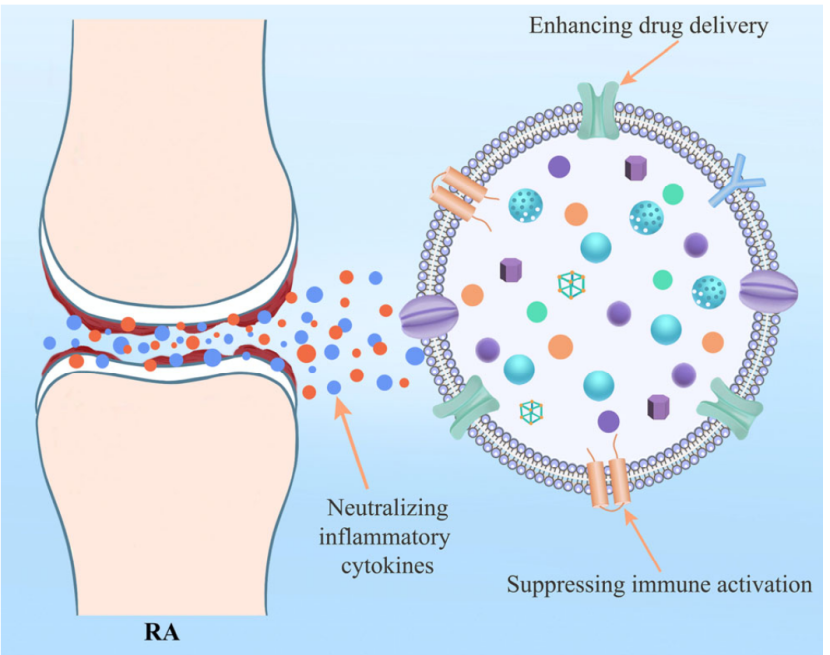

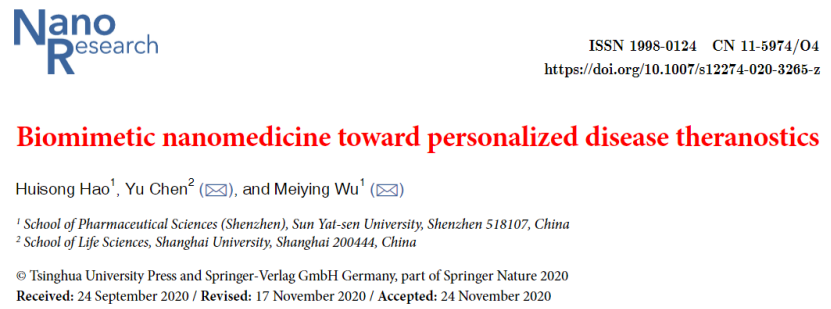

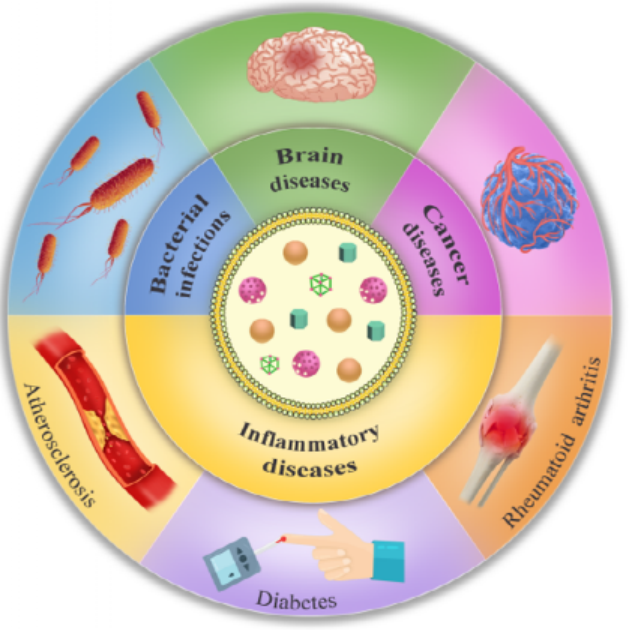

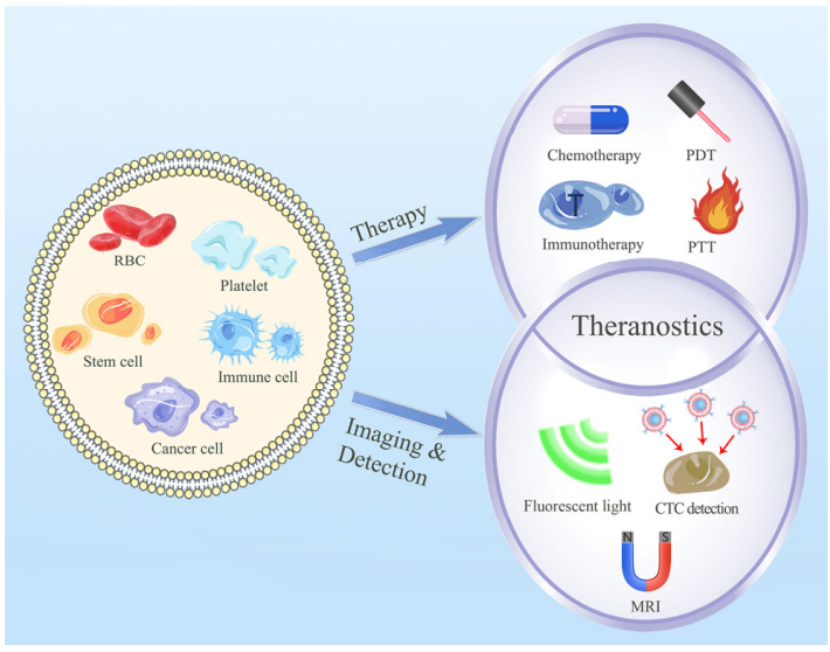

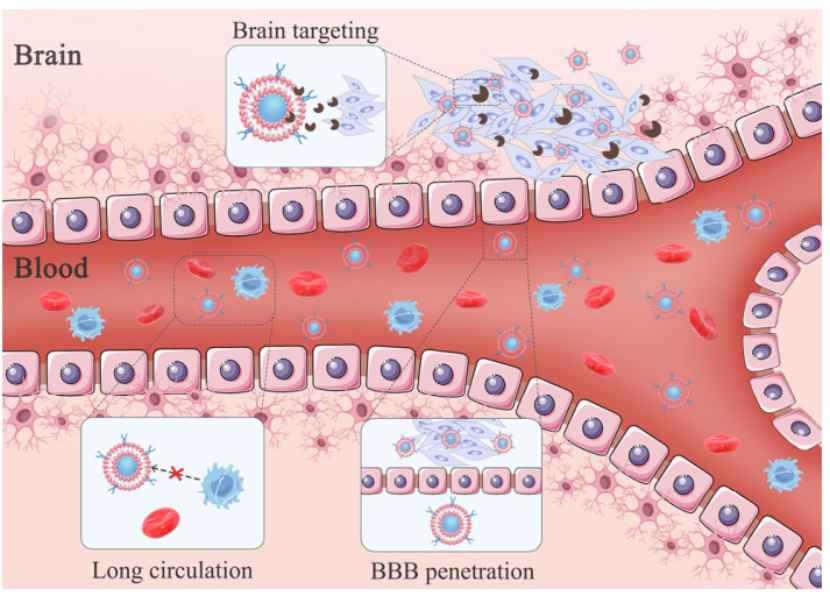

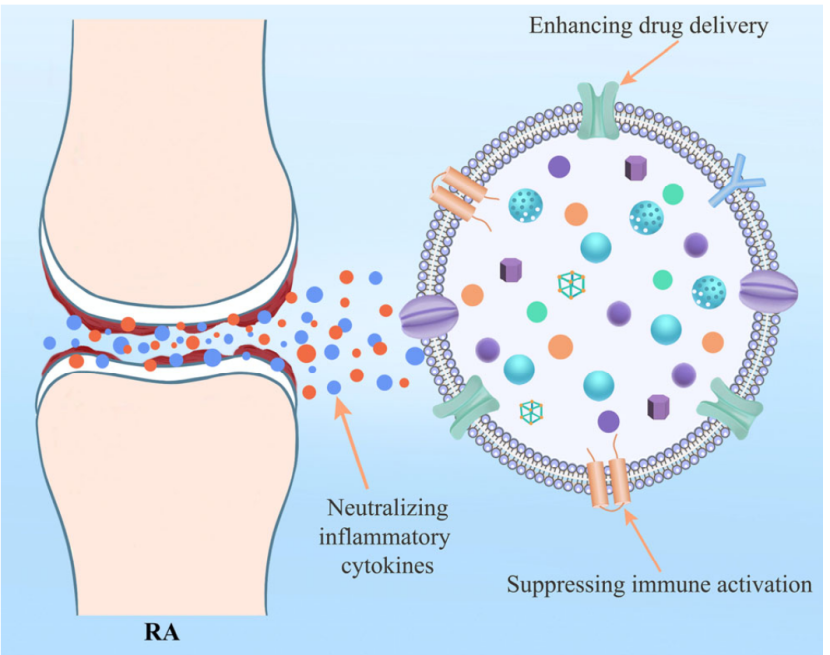

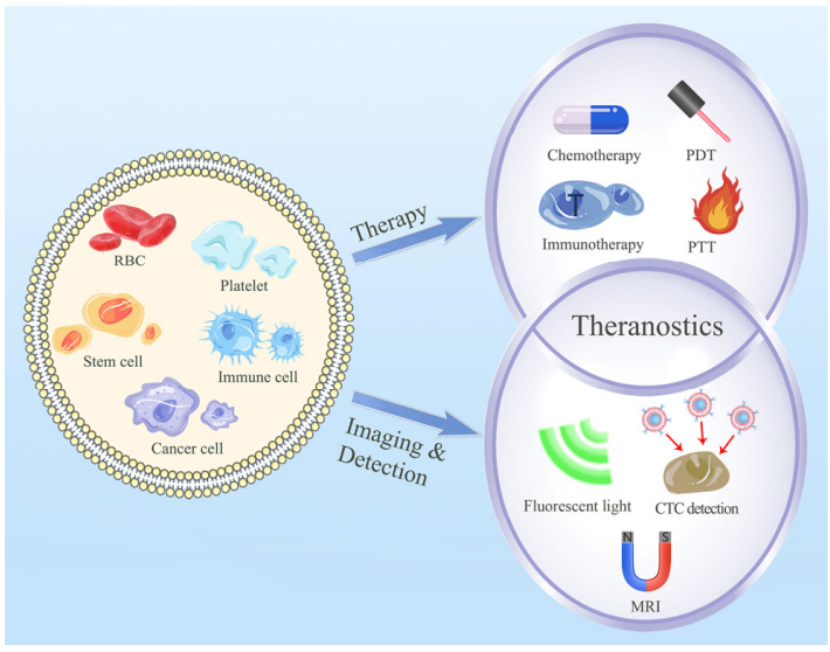

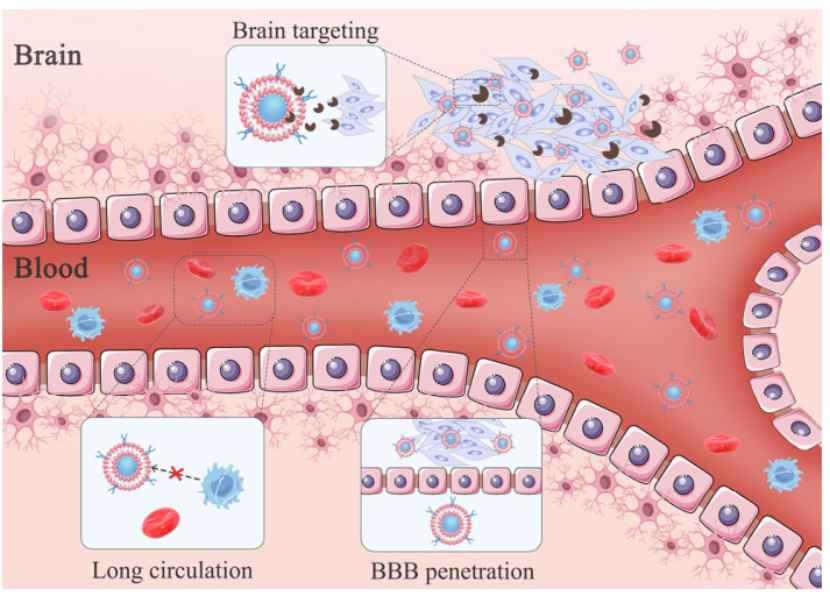

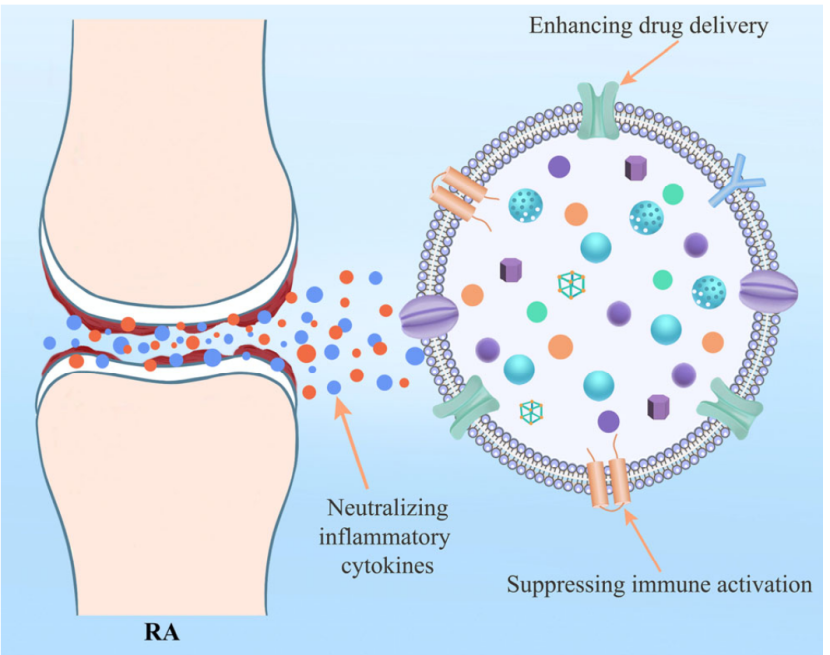

納米藥物遞送系統憑借其優異的特性在各種疾病的診療中展現出強大的潛力,但也面臨巨大的挑戰����,比如易被免疫系統識別、病灶部位蓄積量低等���。被細胞膜包覆的納米藥物結合了天然細胞膜良好的生物相容性、靶向性、延長血液半衰期、降低免疫原性等優良特性和納米載體的功能多樣性��,克服了傳統納米藥物遞送系統的不足����,并在疾病的個性化診療方面展現良好的發展前景。截至目前����,雖然已發表一些關于細胞膜仿生的納米藥物綜述��,但大多集中在單一疾病的應用,尤其是腫瘤�����。本文主要從細胞膜仿生納米藥物在多種疾病診療中的作用機理及其優勢進行系統的總結���。在這篇綜述中���,作者系統介紹了細胞膜仿生納米藥物在各種疾病診療中的近五年研究進展���,包括癌癥��,細菌感染,腦部疾病�����,動脈粥樣硬化,類風濕性關節炎和糖尿病等��,揭示了細胞膜仿生納米藥物與各種疾病微環境的作用機理��,并為建立個性化疾病診療的仿生納米藥物提供依據。最后,對細胞膜仿生納米藥物目前面臨的挑戰及未來的發展前景進行了展望�,為細胞膜仿生納米藥物的進一步發展和臨床轉化提供了思路�����。

仿生納米醫學的高速發展,為人類健康帶來了更多幫助���。通過在納米顆粒表面包覆細胞膜,以得到細胞膜仿生的納米藥物打開了一扇新的大門�����,帶來了無限希望�����。同時�,這一領域也存在諸多問題亟待解決�,需要不同領域的科學家共同努力!Hao, H., Chen, Y. & Wu, M. Biomimetic nanomedicine toward personalized disease theranostics. Nano Res. (2020).DOI:10.1007/s12274-020-3265-zhttps://doi.org/10.1007/s12274-020-3265-z吳玫穎,中山大學副教授���,藥學院(深圳)藥劑學教研室副主任,廣東省杰出青年基金獲得者,廣東特支計劃科技創新青年拔尖人才,主要從事藥物/基因遞送系統、生物材料和分子藥劑學等領域的研究�。在Nat. Commun.�����、Adv. Mater.等學術期刊上發表SCI論文30余篇,多篇論文入選ESI高被引論文或封面論文,申請國家發明專利10余項,授權6項�����。主持國家自然科學基金面上項目和青年基金�,廣東省杰出青年科學基金�����、深圳市基礎研究面上項目等����,主要參與國家重大科研儀器研制項目等�����。擔任Chinese Chemical Letters和Smart Materials in Medicine等期刊的青年編委���,以及廣東省精準醫學應用學會分子影像分會委員���。陳雨�,上海大學教授���,博士生導師����,國家自然科學基金優秀青年基金獲得者,國家重點研發計劃“青年科學家”專項項目負責人��,上海市優秀學術帶頭人�。主要研究工作圍繞生物醫用材料的可控制備、生物學效應及其在生物醫學中的應用�����,包括分子影像�、藥物靶向輸運、腦神經疾病�、組織工程��、腫瘤診療等���。以第一或通訊作者在Nat. Commun.等學術期刊上共發表SCI論文150余篇����,論文被引用17000余次��,H-index為70,連續入選2018�、2019和2020年“全球高被引科學家”�����。授權國家發明專利7項。30余篇論文入選ESI高引用論文(Highly Cited Paper)����。