第一作者:Demelza Wright, Qianqi Lin通訊作者:Jeremy J. Baumberg、Erwin Reisner、Edina Rosta第一周期的過渡金屬復合物是具有較高前景的用于實現電催化CO2轉換制備可再生能源的廉價電催化劑,對此類催化劑的機理研究對于發展下一代催化劑尤為重要。但是由于相關表面敏感表征技術較為缺乏,導致對此類催化機理的理解具有較高難度。有鑒于此,劍橋大學Jeremy J. Baumberg、Erwin Reisner,倫敦大學國王學院Edina Rosta等報道了一種Ni雙(三聯吡啶)作為CO2電催化還原催化劑,將該催化劑通過巰基相連組裝在兩個Au表面之間,通過間隙等離子體激元輔助表面增強Raman散射光譜進行測試,同時結合DFT計算發現該催化劑中螯合基團在催化反應中起到關鍵作用。通過原位光譜-電化學測試,能夠對單個plasmonic熱點納米粒子上的8個分子的催化反應過程表征,通過振動Stark效應矯正電場強度。本文工作實現了一種快速的對少數個數分子的非共振氧化還原反應進行快速原子級別表征分析,從而促進基于單分子表征和發展。作者基于間隙Plasmonic增強拉曼作用,對Ni電催化CO2還原中反應機理進行分析,展示了本技術作為單分子表征技術在反應機理研究中的前景。雖然納米粒子表面電子轉移過程通過電化學方法能夠進行研究,但是plasmonic納米間隙(nano-gap)技術能夠實現通過SERS對界面氧化-還原反應過程進行理解,能夠對低至個位數分子的催化性能進行表征。這種方法通過間隙plasmonic效應提高Raman信號的信噪比,避免通過電子共振對信號進行增強,因此能夠作為研究催化反應的重要技術手段。該研究有助于設計改善電荷轉移動力學、調節還原反應過程、改善長期催化穩定性。

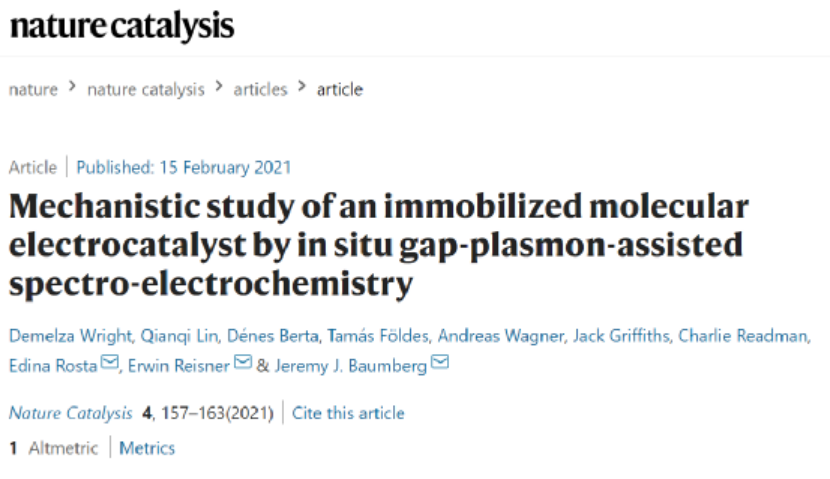

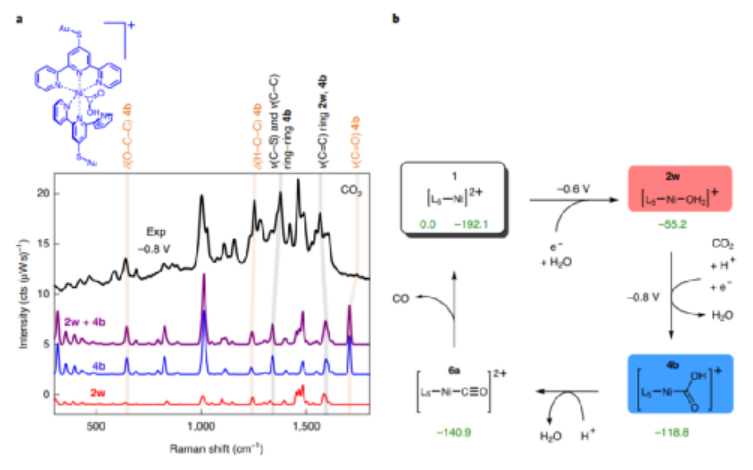

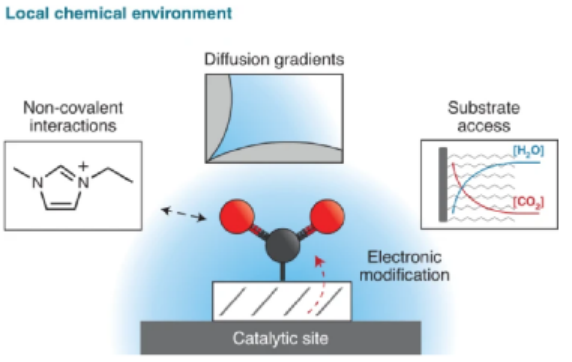

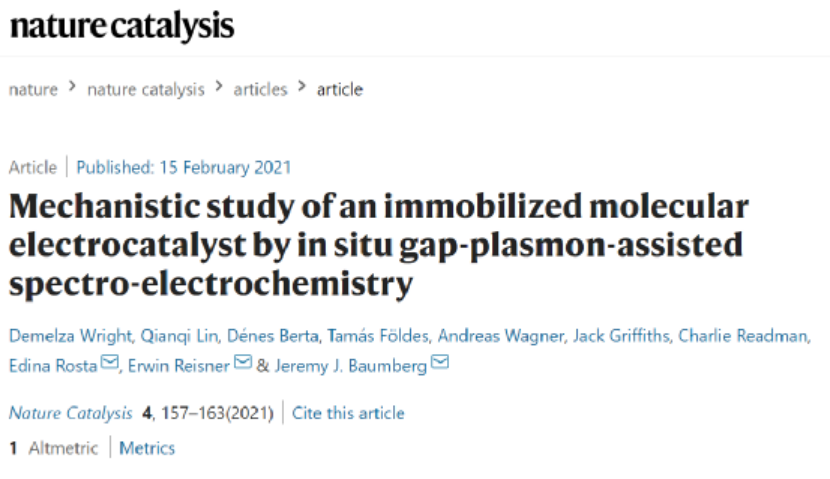

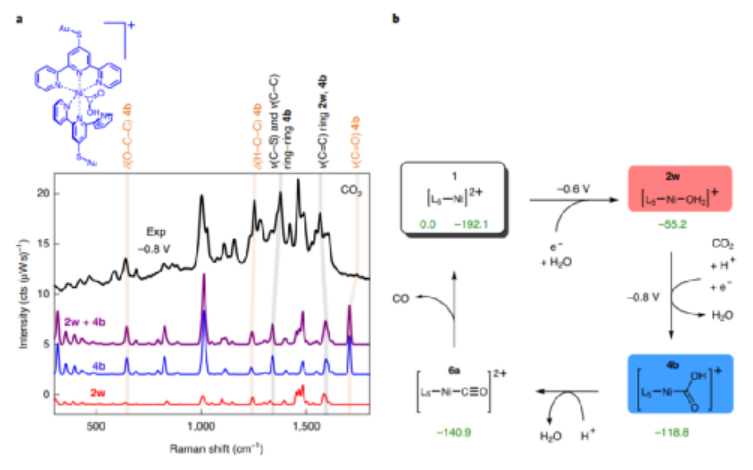

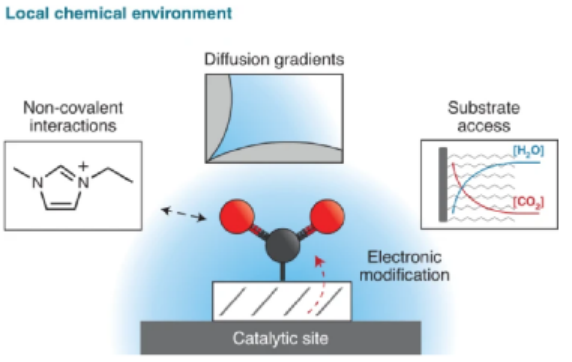

圖2. 間隙Plasmonic增強拉曼光譜提高響應靈敏度作者設計了一種三明治電極結構中的分子催化劑,這種結構和均相Ni催化劑相比,電子結構變化,導致反應機理產生變化。通過實驗、理論研究的結合,發現Ni(tpyS)2催化劑在第一個電子還原過程中發現Au-S鍵強度降低,但是催化劑中的金屬位點附近電子結構并未受到明顯影響,展示了螯合基團在控制催化反應活性中的重要作用。通過Au-S螯合鍵中電子離域到金屬位點,增強了催化劑穩定性和整體性,避免配體脫離。通過電化學伏安法CV測試體系中在沒有進行催化反應過程中,在N2飽和溶液中測試電化學性能,與未修飾在納米粒子表面的分子情況相比,該體系中具有更高的穩定性,在測試中發現-0.86 V的峰不存在擔載于Au納米粒子表面的非間隙結構中(Ni催化劑配體不可逆的發生脫除)。同時,修飾在間隙Plasmonic結構中,電化學峰偏移+0.1 V,說明這種結構中的分子還原在熱力學上更具有優勢。同時這種穩定作用并不局限某種特定分子。隨后在CO2飽和溶液中測試光催化性能,通過Raman光譜結果分析反應機理。通過DFT計算分子、可能的中間體物種的Raman光譜,從而將測試中的光譜學信號分析,得出反應中間體種類和濃度。基于光譜、計算結果結合,給出了可能的反應機理,該反應過程中首先進行催化劑的電還原、Ni-N鍵切斷,從而生成[L-Ni-OH2]1+,配合物上的水分子配體穩定性較弱,通過解離能夠形成空配位點。隨后催化劑位點再次還原,Ni中心位點形成較高的親核性,從而能夠對CO2分子中的碳原子親核反應,生成CO產物。Towards molecular understanding of local chemical environment effects in electro- and photocatalytic CO2 reduction. (Nat. Catal., 2020,DOI: 10.1038/s41929-020-00512-x)Bias-free solar syngas production by integrating a molecular cobalt catalyst with perovskite–BiVO4 tandems. (Nat. Mater. 19, 189–194 (2020) DOI: 10.1038/s41563-019-0501-6)Wright, D., Lin, Q., Berta, D. et al. Mechanistic study of an immobilized molecular electrocatalyst by in situ gap-plasmon-assisted spectro-electrochemistry. Nat Catal 4, 157–163 (2021).DOI: 10.1038/s41929-020-00566-xhttps://www.nature.com/articles/s41929-020-00566-x