第一作者:Pengfei Xie

通訊作者:Chao Wang, Ambarish Kulkarni

通訊作者單位:約翰·霍普金斯大學,加州大學戴維斯分校

主要內容

金屬離子交換分子篩廣泛應用于工業催化、分離領域,但是這種金屬離子交換對分子篩的結構-性質關系仍未得到很好的理解,這是因為金屬位點的原子精度結構、反應相關的吸附模型相關定量化的信息非常缺乏。有鑒于此,約翰·霍普金斯大學Chao Wang、加州大學戴維斯分校Ambarish Kulkarni等報道了在低溫條件(80 ℃)中進行NO和Cu-ZSM-5的滴定吸附反應,結合原子結構模擬,DFT,Operando分子光譜,化學吸附/滴定測試表征結合多種手段進行研究,確定了分子篩中Cu通過二聚體組成的各種5元環結構。

對Cu-ZSM-5催化NO分解反應(>300 ℃)進行解釋。在低溫吸附、高溫反應動力學之間建立線性聯系,從而對金屬交換分子篩的結構-性質進行理解,有助于發展先進的催化材料。確立了ηCu…Cu(形成雙核Cu簇結構的比例)、Ecomp(吸附能)兩個標度作為描述Cu-ZSM-5分子篩的原子結構、吸附性質,還能夠很好的用于描述Cu-ZSM-5催化NO分解反應的活性,驗證了作為普適性催化反應活性標度。

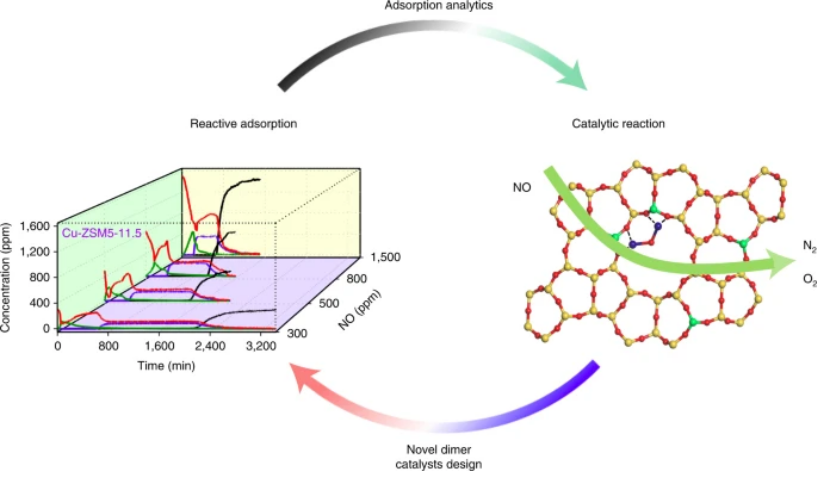

圖1. 分子篩反應物吸附分析和催化活性規律的相互促進

Cu-ZSM-5中雙核Cu位點

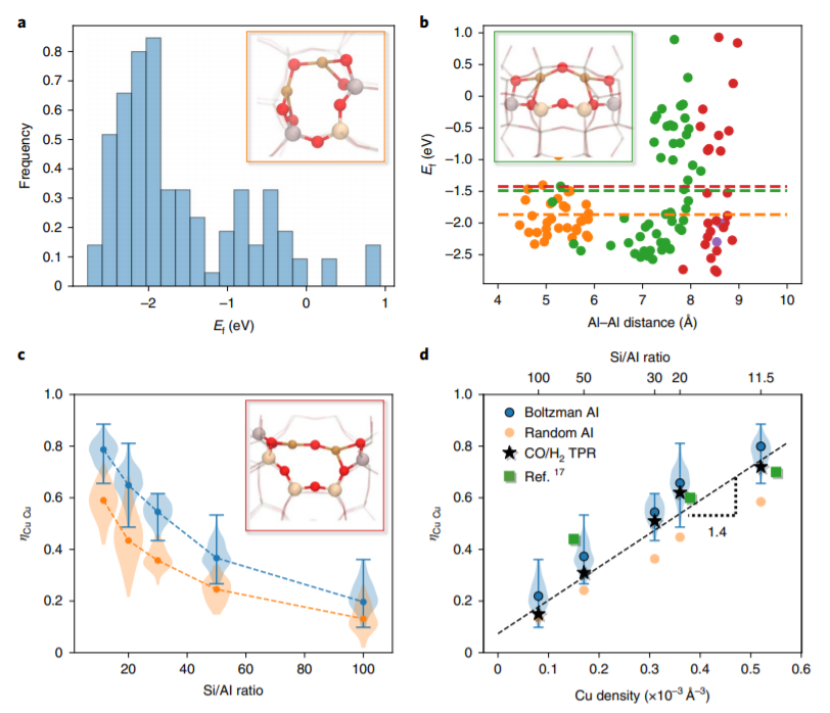

通過高通量計算對Cu-ZSM-5分子篩中的Cu二聚體含量進行模擬,通過計算各種Cu二聚體[Cu-O-Cu]2+的形成能。隨后通過Monte Carlo分子動力學模擬對不同Si/Al比ZSM-5分子篩中形成雙核Cu二聚體的可能性進行計算,結果證明了由于低Si/Al比例的分子篩中Al原子的距離更近,其中更容易形成二聚體Cu位點。對不同Si/Al分子篩中的雙核結構進行計算,結果顯示當Si/Al比例降低,生成雙核結構Cu的可能性更高。

圖2. DFT計算Cu-ZSM-5分子篩中的雙核Cu位點比例

80 ℃中NO吸附和反應研究

分別使用5種不同Si/Al比例(11.5,20,30,50,100)的ZSM-5作為基底構建Cu-ZSM-5,通過改變Si/Al比例同時保持分子篩結構相同,實現了不同的環境,從而能夠和Cu形成一系列不同的Cu吸附位點。隨后通過NO氧化,Cu+氧化為Cu2+,同時導致Cu吸附位點結構變化,導致吸附NO2的活性變化。

首次通過高通量周期性DFT計算對各種不同Si/Al比例條件形成[Cu-O-Cu]2+二聚體結構形成能,隨后引入熵的影響,模擬了80 ℃中各種Si/Al比例條件中的ηCu…Cu,結果顯示Cu-ZSM-5-11.5的ηCu…Cu為0.79,Cu-ZSM-5-100的ηCu…Cu為0.2。結果顯示ηCu…Cu隨著Si/Al比例變化過程中并未遵循線性變化。

圖3. DFT計算NO在Cu-ZSM-5上的吸附

作者通過DRIFT表征手段在80 ℃對Cu-ZSM-5吸附NO氧化過程進行滴定表征,考察NO氧化反應機理。隨后通過DFT計算結果結合,給出了可能的NO分解反應機理包括三個中間體過程:TS1(*NO旋轉生成*ON)、TS2(*ONNO切斷化學鍵生成*O和N2O)、TS3(雙齒吸附NO2生成*NO3)。結果顯示吸附*NO3是穩定性最高狀態。通過以上研究給出了單核Cu+位點反應

Cu+ + 2NO + NO2 → Cu-NO3 + N2O

高溫(>300 ℃)NO催化反應

由以上相關研究結構,用于測試高溫(>300 ℃)中NO分解反應機理,在各種比例的Cu-ZSM5催化劑中發現N2、N2O兩種產物,其中Si/Al比例較低的時候產物中N2選擇性提高,其中Cu-ZSM-11.5催化劑在450 ℃中的N2選擇性達到99 %,通過進一步的表征發現,當二聚Cu結構位點比例增加,N2產物比例增加。因此作者認為催化劑中二聚Cu位點是NO分解為N2的催化活性中心,同時DFT計算從能量上給出了驗證。

結論

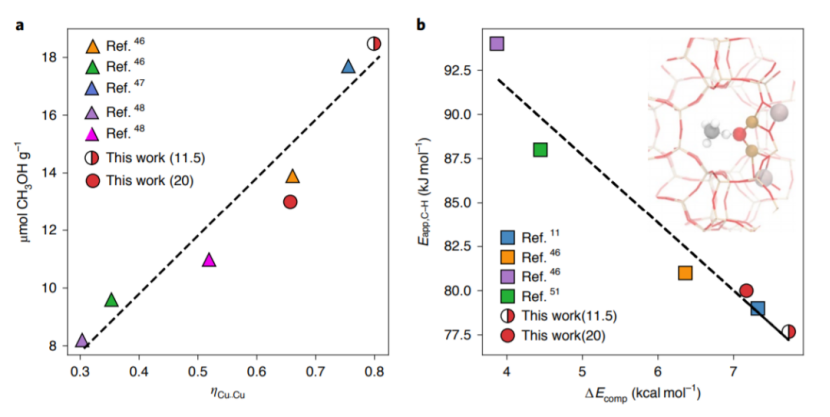

圖4. 標度用于甲烷氧化合成甲醇催化反應活性

通過研究發現ηCu…Cu、Ecomp標度能夠用于Cu-ZSM-5中的分解反應,此外作者發現這種標度還能夠用于甲烷氧化生成甲醇的反應催化活性,展示了ηCu…Cu、Ecomp標度能夠作為一種普適性標度。

參考文獻及原文鏈接

Xie, P., Pu, T., Aranovich, G. et al. Bridging adsorption analytics and catalytic kinetics for metal-exchanged zeolites. Nat Catal (2021).

DOI: 10.1038/s41929-020-00555-0

https://www.nature.com/articles/s41929-020-00555-0