出手就是Nature,不愧是量子點鼻祖!

納米技術

2021-02-28

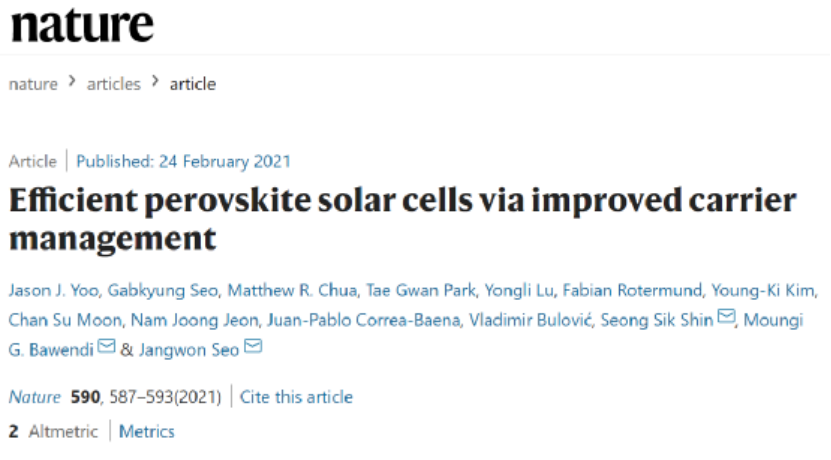

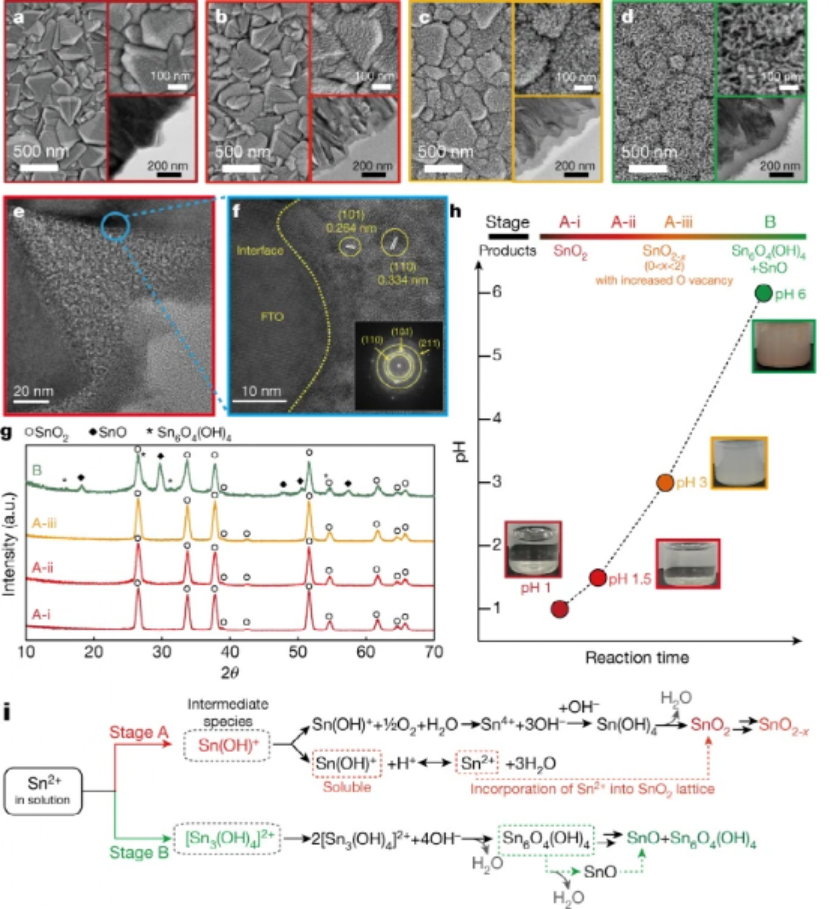

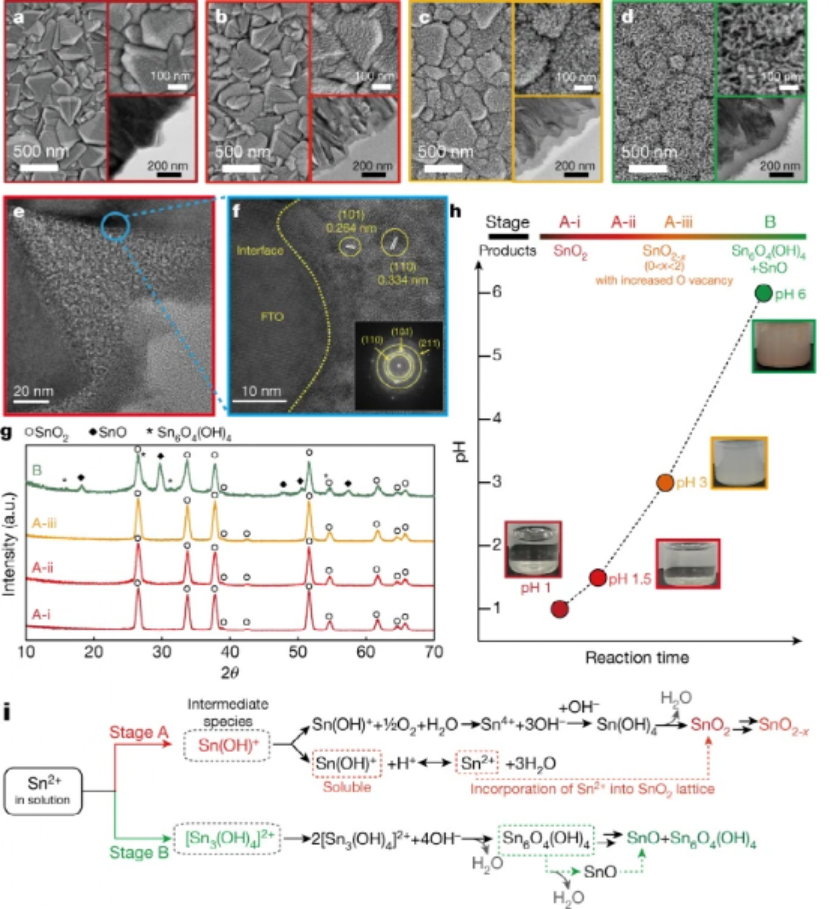

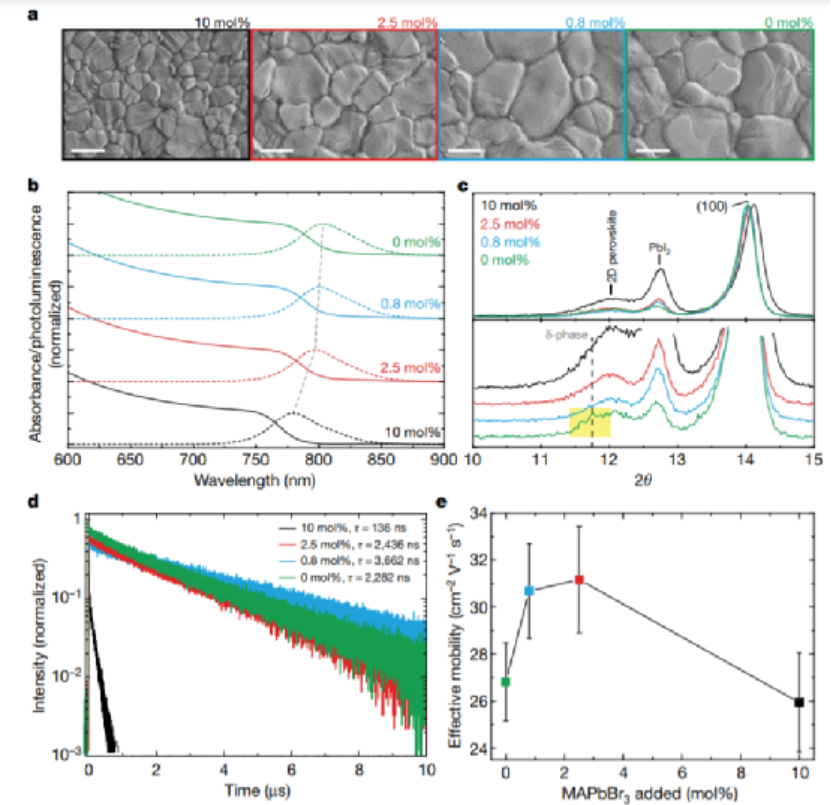

第一作者:Jason J. Yoo, Gabkyung Seo通訊作者:Moungi G. Bawendi, Jangwon Seo, Seong Sik Shin通訊作者單位:麻省理工學院,韓國化學技術研究所 (KRICT)金屬鹵化物鈣鈦礦太陽能電池(PSC)最為一種具有前景的光伏技術有望打破目前技術相對成熟的硅基太陽能電池控制的市場。近些年間,通過薄膜制備方法、化學成分優化、晶相控制等技術的發展,PSC太陽能電池的性能展示了高效率,而且能夠通過價格上優勢的溶液化處理過程。但是,載流子復合仍然是導致PSC電池性能無法進一步改善的主要因素,因此通過調控載流子,能夠改善填充因子、開路電壓,有望作為一種有望達到電池理論極限的技術手段。有鑒于此,麻省理工學院Moungi G. Bawendi,韓國化學技術研究所 (KRICT) Jangwon Seo、Seong Sik Shin等報道了通過優化載流子改善電池性能的方法。具體的,該方法中包括兩個步驟:首先,作者發展了通過化學水浴沉積法(chemical bath deposition)制備SnO2實現電子傳輸層薄膜的覆蓋度、厚度、組成得到優化;隨后,分別對體相、界面進行鈍化缺陷,盡量的降低對能帶排列的損害,同時改善電池性能。通過這種方法,在正向偏壓中作為發光器件,實現了17.2 %的電致發光外量子效率、21.6 %的能量轉換效率;作為太陽能電池器件,認證電池能量轉換效率達到25.2 %,對應于能帶的熱力學極限的80.5 %。通過化學水浴沉積法制備SnO2電子傳輸層薄膜,最開始的SnO2薄膜溶液pH<< span="">1,隨后反應時間延長,尿素水解釋放OH-,從而將SnO2薄膜隨著時間增加,將生長過程分為A、B兩個區間。在A區間分為三個步驟,分別對應于pH 1(A i),pH 1.5(A ii),pH 3 (A iii);在B區間,生長過程完全,形成薄膜中含有互相連接的納米棒結構。分別對A、B兩個區間形成的SnO2電子傳輸層,制備了鈣鈦礦電池,考察了電池性能的演變過程。當使用A i類型SnO2作為電子傳輸層,電池器件的性能平均為20 %;當使用A ii類型SnO2作為電子傳輸層,電池器件性能顯著提高,達到24 %,同時填充因子、開路電壓得以改善,穩定能量輸出達到24.5 %(認證效率24.2 %);當使用A iii類型SnO2作為電子傳輸層,電池性能發生降低,伴隨著填充因子、開路電壓的降低。通過時間分辨熒光光譜、瞬態光電壓測試驗證了SnO2和鈣鈦礦活性層之間的界面相互作用是導致性能變化的主要因素。其中A iii類型SnO2性能衰減的具體原因在于載流子壽命降低,更多的載流子發生非輻射復合,對應于SnO2薄膜中產生較多的氧缺陷位點。通過XPS、UV吸收光譜得以驗證。反之,A ii型SnO2電子傳輸層具有較高效率的原因在于,界面氧缺陷的抑制是提高電池性能的主要原因。同時,電子傳輸層中的價帶位置更深能夠抑制電子傳輸層/鈣鈦礦界面上的空穴復合,對于提高電池性能非常重要。同時,B型SnO2電子傳輸層對應的電池展示了最低的電池性能。作者通過改善鈣鈦礦活性層的組成,進一步優化電池性能,在優化活性層含量的過程中,發現加入微量(<1< span=""> mol %) MAPbBr3能夠穩定鈣鈦礦吸光層,改善電池性能。在實驗中,在加入MAPbBr3過程中,鈣鈦礦生長過程得以改善,形成更大的晶粒,猜測可能由于溴離子的緩慢擴散作用導致。此外,加入少量MAPbBr3導致可見光區間的吸收峰帶邊、熒光峰紅移,而且,還實現了抑制雜相δ-FAPbI3的生成。加入少量MAPbBr3實現了一步消除體相、界面缺陷的雙重效果。Yoo, J.J., Seo, G., Chua, M.R. et al. Efficient perovskite solar cells via improved carrier management, Nature 590, 587–593 (2021).DOI: 10.1038/s41586-021-03285-whttps://www.nature.com/articles/s41586-021-03285-w

加載更多

1915

版權聲明:

1) 本文僅代表原作者觀點,不代表本平臺立場,請批判性閱讀!

2) 本文內容若存在版權問題,請聯系我們及時處理。

3) 除特別說明,本文版權歸納米人工作室所有,翻版必究!