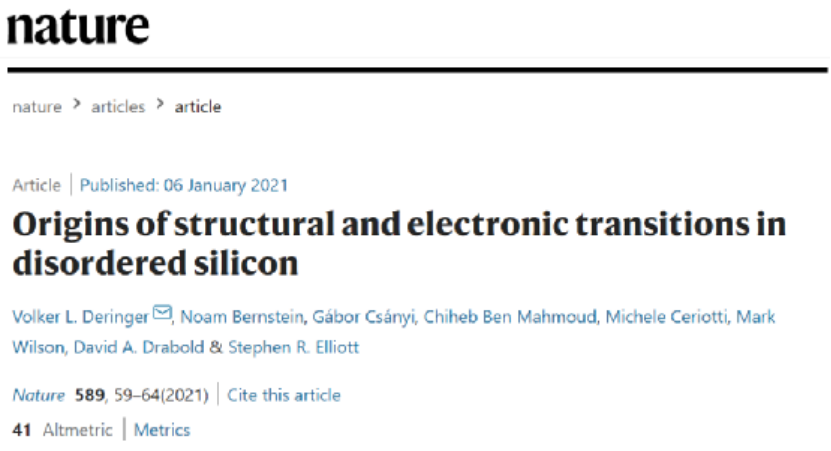

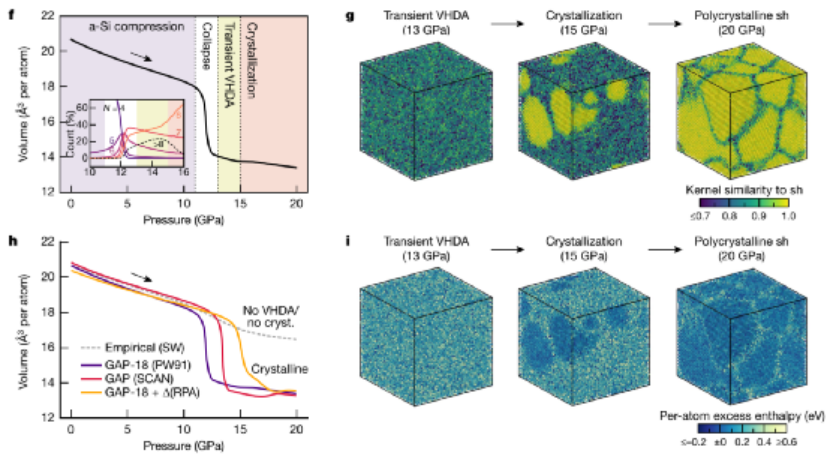

晶體生長機理在材料、合成等領域中是個非常基礎和重要的課題,近期出現了一些比較重要的工作。機器學習方法能夠用于無序態液體/固體中的結構、成鍵狀態的模擬,而且通過對足夠量的原子(達到納米尺度的模型)作為模型,能夠與實驗過程數據進行比較。牛津大學Volker L. Deringer等報道了無序結構Si中結構、電子態變化過程,揭示了壓縮狀態中硅由半導體態變為金屬態的現象。而且和晶體狀態之間的變化不同,這種無定形狀態的變化過程是一種逐步演變的過程,其中發現了任何晶態中都不存在的原子排布和納米結構。

Origins of structural and electronic transitions in disordered silicon, Nature 589, 59–64 (2021)

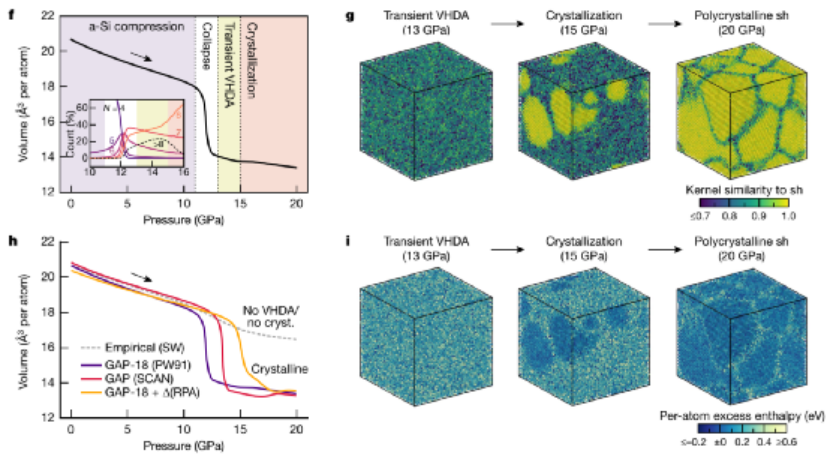

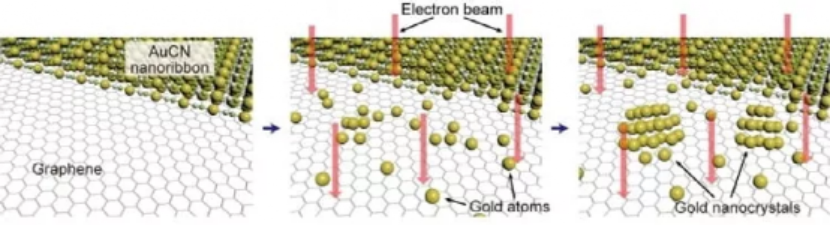

在經典成核理論中,人們認為成核過程通過亞穩態的無序致密液體/無定形固體將以自發不可逆過程轉化為晶核,但是相關深入的理論或實驗還非常缺乏。Jeon等設計了實驗,通過在石墨烯基底上使用電子束作用將前驅體分子AuCN還原生成Au和(CN)2,考察生成的Au在石墨烯界面上的異相成核。他們發現了經典理論未曾描述的過程,具體觀測到成核早期發生無序態和晶化態之間的動態可逆轉變過程。Reversible disorder-order transitions in atomic crystal nucleation, Science371, 6528, 498-503 (2021)

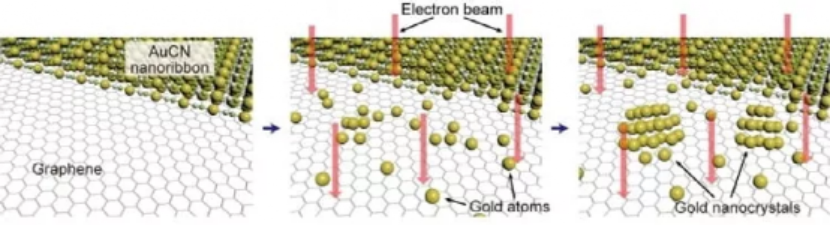

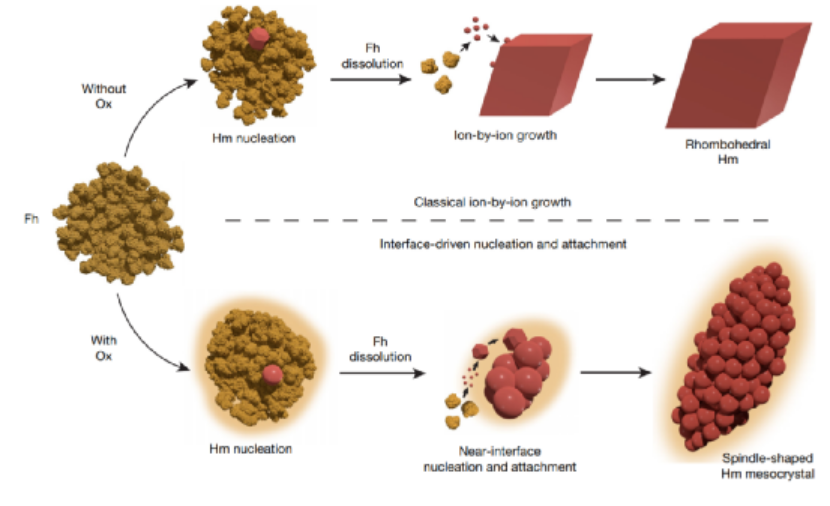

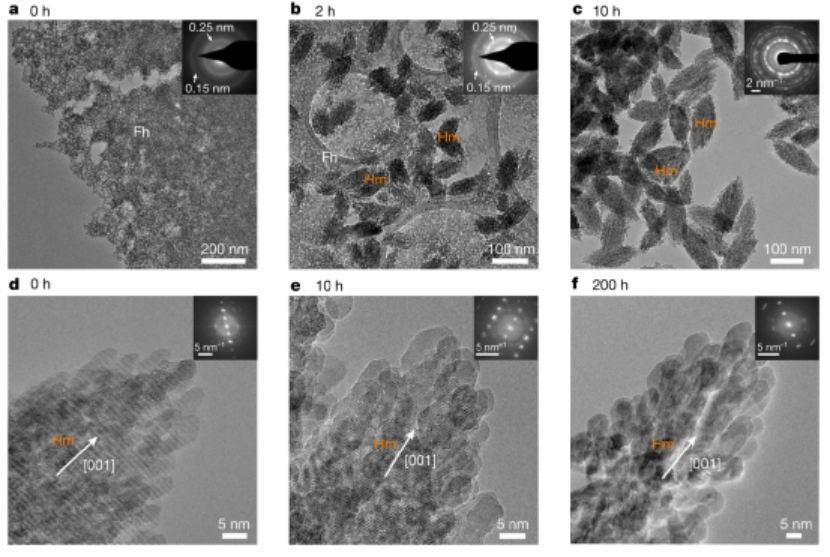

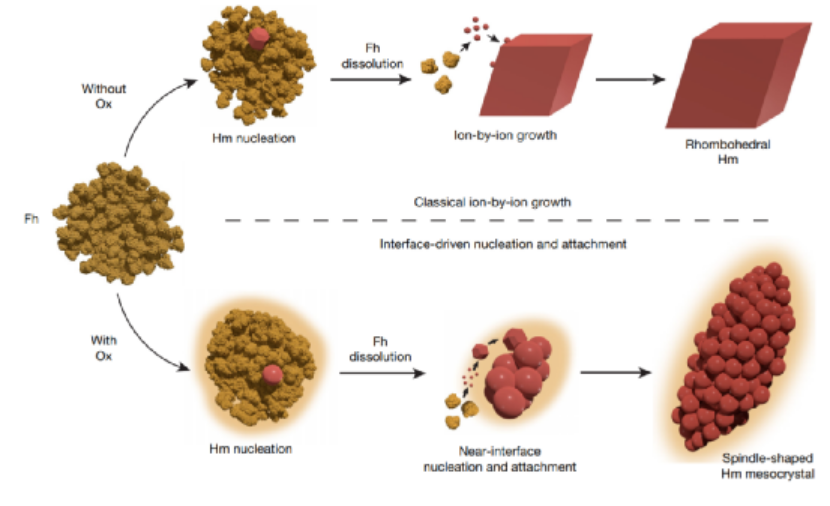

粒子依附實現晶化(CPA, particle attachment)過程在膠體晶化生成多級形貌結構過程的常見機理。CPA通常能夠合成得到具有性質特殊的材料,發展復雜結構材料。定向附著效應(Oriented attachment),作為一種納米粒子沿特定晶體學方向排列的CPA模式,能夠生成與單晶衍射效應相同的介觀晶體(mesocrystal),同時保持組成晶體的顆粒清晰可分辨。傳統的CPA觀點認為,成核過程為組成粒子通過粒子間吸引勢(attractive interparticle potential)的區別驅動布朗運動(Brownian motion)和粒子之間的規律性聚集,但是介晶(mesocrystal)作為一種非傳統結晶過程,通常表現出具有規律的形貌和均勻大小。目前人們能夠在多種介晶體系中直接觀測其中的粒子附著過程,但是對其中隨機的附著過程產生確定的形貌的過程仍沒有深入理解。有鑒于此,太平洋西北國家實驗室(美國)James J. De Yoreo等報道了氧化鐵介晶形成過程,通過原位TEM通過在80 ℃中以“冷凍-觀測”模式監測含有草酸鹽的環境中Fe2O3形成介晶的過程。觀測過程中發現,晶化過程中很難出現單獨的Fe2O3粒子,而且一旦出現單獨Fe2O3,覆蓋草酸鹽的Fe2O3由于界面梯度效應,能夠在遠離界面~2 nm的距離處進行再次成核,隨后附著在界面上生成介晶。進一步的,作者發現這種界面驅動生成介晶的過程可能廣泛存在于自然界。以晶化程度較差的Fe2O3·xH2O作為研究體系,考察聚集和晶化過程。當體系中不加入草酸鈉,在10 h反應中生成單晶Fe2O3;當體系中加入2 mM草酸鈉,2 h反應中就出現了一些明顯聚集的Fe2O3·xH2O形成介晶Fe2O3,10 h后所有的Fe2O3·xH2O都轉變為介晶Fe2O3。通過高分辨TEM驗證了介晶Fe2O3中含有晶體均勻排列的組合體,生長方向沿著[001]軸。通過橫截面穿透式電子顯微影像(Cross-sectional TEM)、三維斷層成像,確證了軸向微結構、大量納米尺度孔結構。通過對沿著反應時間生長變化過程進行追蹤,發現構成介晶的初級粒子(primary particle)粒徑增加,在2 h、10 h、200 h的粒徑分別為3.5 nm、6.5 nm、9.5 nm。同時紡錘結構納米介晶的長寬比在不同生長時間能夠保持2.15±0.08。雖然長寬比保持穩定,紡錘結構介晶的大小變化非常明顯,比如在3.5 h時,紡錘結構介晶的長度變化范圍在40~140 nm內變化,作者認為這種變化是由于生長過程中持續生成新的介晶導致。通過分析,作者認為紡錘介晶的生長過程包括兩個階段:在第一個階段,紡錘結構介晶粒徑生長,同時介晶數目增加;在第二個階段,紡錘結構介晶數目降低,組成介晶的初級粒子長大,同時組成介晶的可分辨初級粒子數降低,暴露在外面的初級粒子緩慢生長。通過實驗,發現當溶液中生成紡錘型結構Fe2O3納米粒子,初級粒子將發生溶解提供生成紡錘狀結構所需物料,該過程中需要直接在現有紡錘Fe2O3上按照晶體取向方向發生成核、或者在溶液相靠近已經形成的紡錘Fe2O3附近成核并且附著到紡錘Fe2O3納米粒子表面。

草酸鹽能夠提高形成初級粒子Fe2O3的溶解速率,而且草酸鹽在紡錘狀Fe2O3過程中起到作用:當紡錘狀Fe2O3組裝體界面上不加草酸鹽,將生成粒徑較高的晶體;當加入草酸鹽,將轉而形成橢球狀,雖然該過程同樣經過經典的ion-by-ion過程進行生長,當粒徑達到5 nm,生長速率變得非常緩慢,因此草酸鹽起到抑制繼續生長的作用。而且,在生成的Fe2O3粒子后靠近位置的成核、依附現象只有在草酸鹽存在過程中才能夠發生。因此起到促進Fe2O3成核、驅動納米粒子依附的作用。Zhu, G., Sushko, M.L., Loring, J.S. et al. Self-similar mesocrystals form via interface-driven nucleation and assembly. Nature 590, 416–422 (2021).DOI: 10.1038/s41586-021-03300-0https://www.nature.com/articles/s41586-021-03300-0