第一作者:Yuan Zhang

通訊作者:邵宗平,周嵬

通訊作者單位:南京工業大學

對于固體氧化物燃料電池商業化而言,電池的熱-機械穩定性較差。導致這種穩定性較差的原因在于,由于燃料電池中不同組分的熱膨脹行為區別導致較高的內部應力梯度、電池性能衰減、結構的分層或斷裂。

有鑒于此,南京工業大學邵宗平、周嵬等報道了一種方法用于改善電池中的陰極以及其他組分之間的熱-機械兼容性,具體實現了一種熱擴散效應的補償機制。在這種補償機制的實現過程中,通過反應性煅燒方法,將具有較高電化學活性、較高熱擴散系數Co基鈣鈦礦(SrNb0.1Co0.9O3?δ)與負熱膨脹材料(Y2W3O12) 復合,解決熱膨脹效應的影響。同時實現了提高電化學性能、改善熱-機械穩定性的協同效應。由于煅燒過程中Co基鈣鈦礦、負熱膨脹材料之間受限的擴散過程,形成了一種中間相,同時在鈣鈦礦的A位點形成缺陷態。這種負熱膨脹效應材料為發展固體氧化物燃料電池的高反應性電極提供一種普適性策略。

背景

Co基鈣鈦礦材料是固體氧化物燃料電池的重要陰極材料,包括Sm0.5Sr0.5CoO3–δ,(La,Sr)(Co,Fe)O3–δ,Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ,SrNb0.1Co0.9O3?δ等,此類材料具有優異的ORR活性和較高的導電性。但是此類材料有非常明顯的缺點,特別是較高的熱擴散系數(20~25×10-6 K-1)。這些熱擴散系數值高于其他燃料電池的電極,比如SmO-CeO2、Y2O3-ZrO2等(11.2~12.3×10-6 K-1)。

目前改善熱膨脹效應的方法

通過d0軌道過渡金屬摻雜(調節鈣鈦礦材料的電子結構)、將鈣鈦礦材料和電解質進行復合、A位點缺陷化、原位生成抑制熱膨脹晶相等方法。但是在以上各種方法中,起到的消除熱膨脹效果非常有限,而且可能導致阻礙ORR反應活性。因此發展能夠降低熱膨脹效應的同時不引入其他負面效應,或者能夠改善電極性能(比如提高電極ORR催化活性)的新穎策略非常關鍵。

新進展

作者引入了負熱膨脹效應的材料,消除電極總體熱膨脹效應。在電極中加入Y2W3O12 (YWO)(RT~1100 ℃, 熱膨脹系數為-7×10-6 K-1)作為添加劑,對本征熱膨脹系數為19~24×10-6 K-1的SrNb0.1Co0.9O3?δ (SNC) 材料的熱膨脹效應進行調控。結果顯示Y2W3O12和SrNb0.1Co0.9O3?δ 復合電極中形成了較強的相互作用,顯著改善了熱膨脹,而且兩種材料之間的界面上通過界面反應導致Sr從晶體中融出,在界面上形成SrWO4,同時SrNb0.1Co0.9O3?δ 中形成A缺陷位點晶相(Srx(Yy(Nb0.1Co0.9)1–y)O3?δ)。

固體氧化物燃料電池通過緩解熱膨脹、提高電化學性能、改善熱-機械穩定性的協同效應,實現了優異的陰極電化學性能,展示了一種有效的新穎燃料電池電極設計方法。

表征

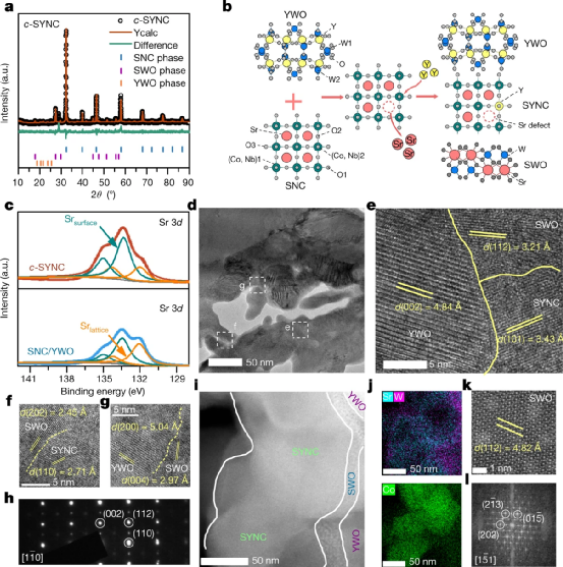

圖1. 多組分反應器示意圖

由于Y2W3O12、SrNb0.1Co0.9O3?δ之間的熱膨脹效應有較大區別,弱物理相互作用的兩種晶相組成的電極在熱循環過程中容易發生分層,這種作用通過兩種氧化物之間的化學反應,在不同晶相的界面上形成較強的連接作用改變。通過XRD表征,驗證了加熱過程前后SrNb0.1Co0.9O3?δ形成第二相,對應于加熱過程中Sr從晶相中溶出,與Y2W3O12 反應在界面上生成的新型晶相。通過XPS表征方法揭示了加熱形成界面相過程中的變化情況,通過聚焦離子束加工-掃描電子顯微鏡FIB-SEM對材料的形貌進行表征,通過TEM對材料的同時存在的三種晶相的分布和界面進行表征。

熱膨脹性能、電池性能

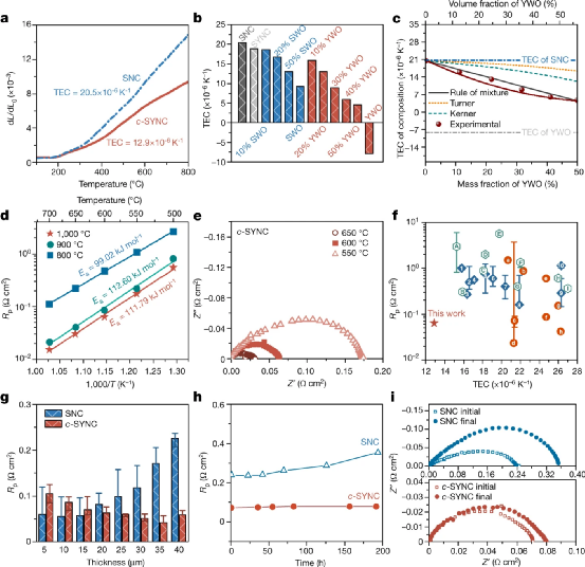

圖2. 熱膨脹效應表征

熱膨脹效應測試。測試了復合電極的熱膨脹隨溫度變化(100~800 ℃)的性能變化情況,復合電極的熱膨脹系數達到12.9×10-6 K-1,類似Sm-CeO2的熱膨脹系數(12.3×10-6 K-1),比本征SrNb0.1Co0.9O3?δ的熱膨脹系數更低(20.5×10-6 K-1)。

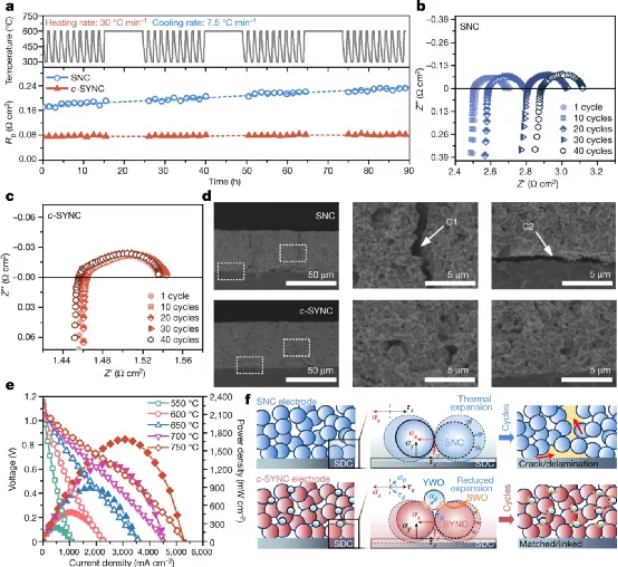

圖3. 性能表征

電化學性能測試。測試了熱循環過程中的電池性能、電化學阻抗變化、電極在循環過程中的結構穩定性,給出了復合電極材料的熱-機械穩定性改善的機理。

電池性能測試結果驗證了基于改善熱膨脹效應的復合結構電極,ORR活性、電極壽命都得以改善。在600 ℃時,厚度35 μm電極的面積比電阻ASR達到0.041 Ω cm2。這種較高的面積比電阻改善了ORR電催化活性,改善了熱-機械穩定性。

組裝電池在750 ℃工作過程中的峰值能量密度達到1690 mW cm-2,在700 ℃、650 ℃中的能量密度分別達到1139 mW cm-2、817 mW cm-2。

參考文獻:

Zhang, Y., Chen, B., Guan, D. et al. Thermal-expansion offset for high-performance fuel cell cathodes. Nature 591, 246–251 (2021).

DOI: 10.1038/s41586-021-03264-1

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03264-1