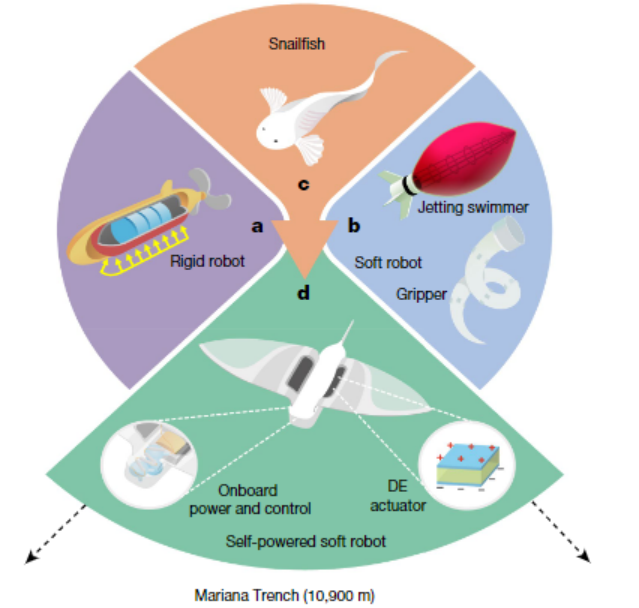

1. Nature:軟體機器人,挑戰(zhàn)海底一萬米!

為了探索3,000 m至11,000 m的深度,剛性機器人是需要壓力容器或壓力補償系統的。然而,考慮到極端條件下的結構破壞風險,深海勘探仍具有挑戰(zhàn)性。近日,浙江大學李鐵風教授等人受深海獅子魚的啟發(fā),開發(fā)了一種由軟材料制成的機器人,它可以勇敢地穿越未經探索的深海。成果登上Nature雜志封面。

作者證明了他們的機器人可以在海洋最深處的馬里亞納海溝中運行。常規(guī)的水下航行器需要由金屬材料制成的防水外殼,以承受深海的高壓。但是在該機器人中,精致的電子組件被嵌入并分布在柔軟的硅樹脂中,這種設計消除了對耐壓外殼的需求。(浙江大學)

1. Li, G., Chen, X., Zhou, F. et al. Self-powered soft robot in the Mariana Trench. Nature 591, 66–71 (2021).

https://doi.org/10.1038/s41586-020-03153-z

2. Soft robot reaches the deepest part of the ocean Nature 591, 35-36 (2021).

https://doi.org/10.1038/d41586-021-00489-y

2. Nature:大面積顯示織物及其功能集成系統

何將顯示功能有效集成到電子織物中,同時確保織物的柔軟、透氣導濕、適應復雜形變等特性?這是智能電子織物領域面臨的一大難題。近日,復旦大學高分子科學系教授彭慧勝領銜的研究團隊,成功將顯示器件的制備與織物編織過程實現融合,在高分子復合纖維交織點集成多功能微型發(fā)光器件,揭示了纖維電極之間電場分布的獨特規(guī)律,實現了大面積柔性顯示織物和智能集成系統。審稿人評價其“創(chuàng)造了重要而有價值的新知識”。

Shi, X., Zuo, Y., Zhai, P. et al. Large-area display textiles integrated with functional systems. Nature 591, 240–245 (2021).

https://doi.org/10.1038/s41586-021-03295-8

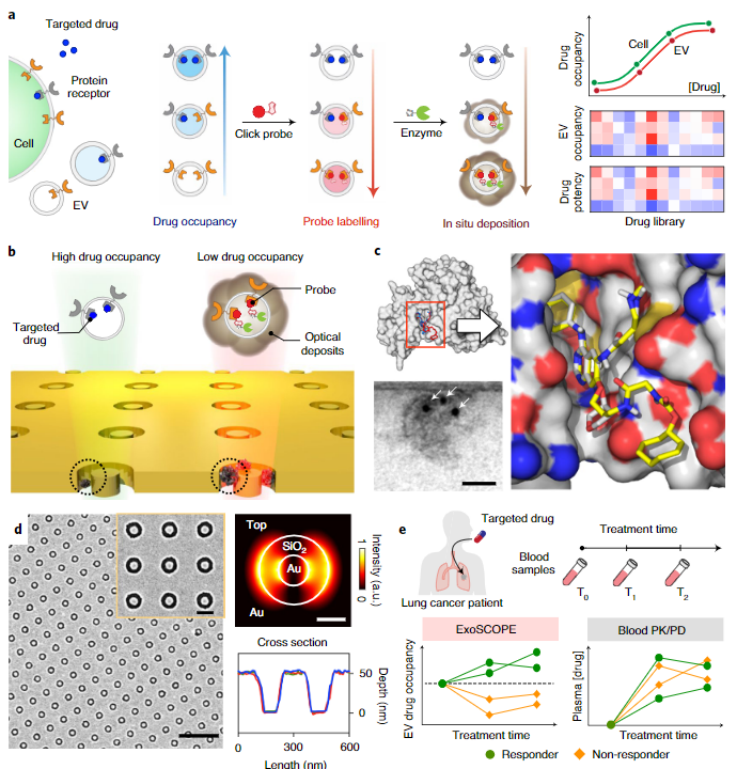

3. Nature Nanotechnology:細胞外囊泡藥物占用率可實時監(jiān)測靶向癌癥治療

當前用于測量藥物與靶標相互作用的技術需要復雜的處理過程和侵入性組織活檢,從而限制了其在癌癥治療監(jiān)測中的臨床實用性。于此,新加坡國立大學邵慧琳(Huilin Shao)教授課題組開發(fā)了一個分析平臺,該平臺利用循環(huán)的細胞外囊泡(EV)對患者血液樣本中的腫瘤特異性藥物-靶標相互作用進行基于活動的評估。

本文要點:

1)該技術被稱為小分子化學占有率和蛋白質表達的細胞外囊泡監(jiān)測(ExoSCOPE),利用生物正交探針擴增和匹配的等離激元納米環(huán)共振器內分子反應的空間模式來實現EV藥物動力學的原位分析。

2)利用這種檢測-傳感器協同作用,該技術證明了對EV藥物占有率的敏感檢測(僅約1,000個囊泡)。而且它可以測量EVa分子亞群中的藥物占用率和蛋白質組成的變化。當用于監(jiān)測各種靶向療法時,ExoSCOPE揭示了EV信號,這些信號實時反映了細胞治療的功效。

3)研究人員進一步將該技術用于臨床標本的快速多參數分析(5μl血漿樣本量,1小時內)。與測量血液中總藥物濃度的常規(guī)血液藥代動力學/藥效學(PK / PD)分析相比,ExoSCOPE分析不僅可以準確分類疾病狀況,而且可以在治療開始后24小時內有效區(qū)分治療結果。

生物醫(yī)藥學術QQ群:1033214008

Pan, S., Zhang, Y., Natalia, A. et al. Extracellular vesicle drug occupancy enables real-time monitoring of targeted cancer therapy. Nat. Nanotechnol. (2021).

https://doi.org/10.1038/s41565-021-00872-w

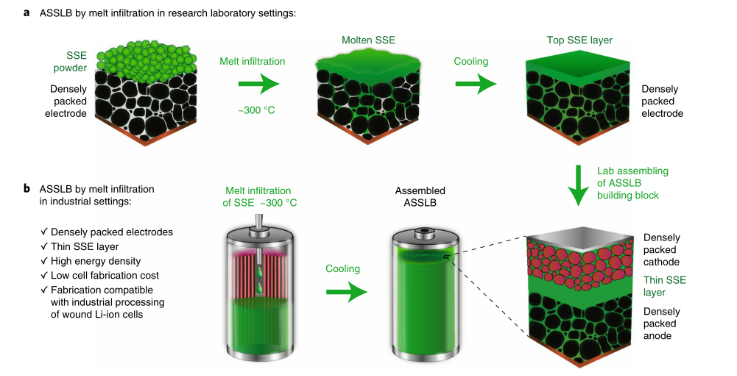

4. Nature Materials:電解質熔體滲透技術在無機全固態(tài)鋰離子電池規(guī)模化制造中的應用

基于無機固態(tài)電解質的全固態(tài)鋰(Li)金屬和鋰離子電池(ASSLBs)為電動汽車和其他應用提供了更高的安全性。然而,目前的無機ASSLB制造技術存在成本高、固體電解質和導電添加劑用量過多、可獲得的體積能量密度低等問題。這樣的制造工序包括單獨制造燒結陶瓷固態(tài)電解質膜和ASSLB電極,然后在精確控制的環(huán)境中小心地堆疊和燒結在一起。

近日,美國佐治亞理工學院Gleb Yushin報道了一種顛覆性的制造技術,其降低了制造成本,并提高了所有固體電池的體積能量密度。

本文要點:

1)這項技術模擬了使用液體電解質的商用鋰離子電池的低成本制造,不同之處在于所使用的是低熔點固態(tài)電解質,其在中等高溫(~300?°C或更低)的液體狀態(tài)下可滲透到致密、熱穩(wěn)定的電極中,然后在冷卻過程中凝固。

2)采用幾乎相同的商業(yè)設備用于電極和電池制造,從而大大降低了行業(yè)應用的障礙。該方法既能獲得較高的體積能量密度,又能在SSE與活性材料之間形成低阻界面。

3)研究人員采用這種節(jié)能的方法,成功制備了以LiNi0.33Mn0.33Co0.33O2為正極,Li4Ti5O12和石墨為負極的無機ASSLB。其出色的性能為加快ASSLBs的應用以實現更安全的電子運輸,提供了新的機遇。

電池學術QQ群:924176072

Xiao, Y., Turcheniuk, K., Narla, A. et al. Electrolyte melt infiltration for scalable manufacturing of inorganic all-solid-state lithium-ion batteries. Nat. Mater. (2021).

DOI:10.1038/s41563-021-00943-2

https://doi.org/10.1038/s41563-021-00943-2

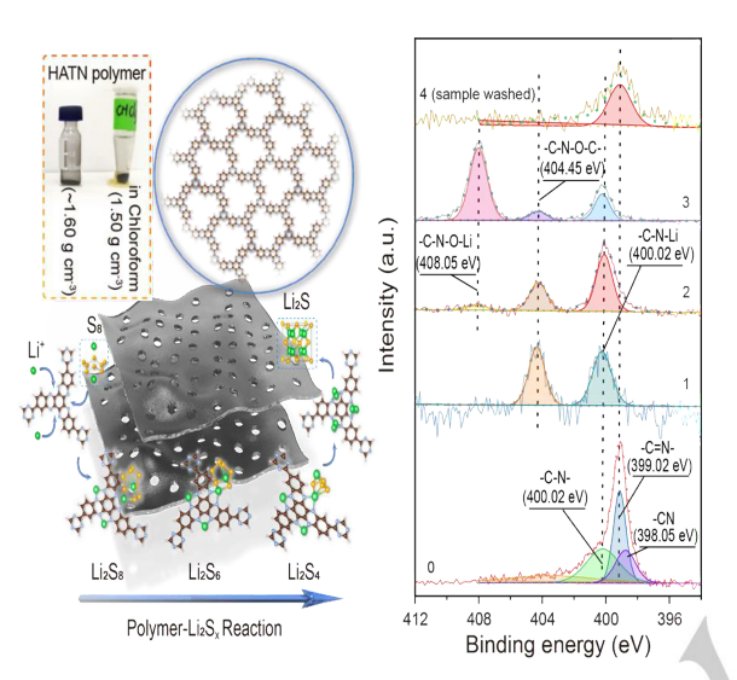

5. Angew:一種致密堆積的多孔共軛聚合物反應型基質用于高性能鋰硫電池

鋰硫(Li-S)電池是一種很有前途的鋰離子電池替代品,但其商業(yè)化受到硫負載量低、正極孔隙率高、Li2Sx沉積失控和Li2S活化動力學緩慢等瓶頸的嚴重制約。目前,基于塊狀材料的致密Li-S正極通常采用壓延或“二次造粒”技術來實現,然而,其制備過程會導致多硫化物反應位點不足,多硫化物和電解液的潤濕性差,導致容量衰減和鋰負極的損壞。因此,迫切需要開發(fā)具有高硫負載量、低孔隙率的緊湊型電極來解決上述難題。在開發(fā)較重電極材料方面,如何平衡在保持高振實密度的同時,又能獲得足夠的固有孔隙率以實現高硫負載以及有效的多硫化物吸附至關重要。

近日,為了解決上述挑戰(zhàn),新加坡國立大學Kian Ping Loh教授,美國加州大學圣地亞哥分校孟穎教授,西安交通大學唐偉教授報道了一種氧化還原活性多孔共軛聚合物(HATN聚合物),其具有與硫相同的氧化還原電位窗口。HATN聚合物可以作為一種Li2Sx反應型主體來調節(jié)多硫化物的沉積,從而使得納米結構的Li2S和S在大體積多孔聚合物基質中實現均勻沉積。這種方法不同于依賴于多硫化物在高比表面積材料上的物理或化學吸附等傳統策略。

本文要點:

1)盡管HATN聚合物的具有較高的比表面積(302 m2 g-1),但更重要的是,它具有非常高的堆積密度,約為1.60 g cm-3。利用這些特性,研究人員在碳涂層鋁箔上制備了硫負載量為15 mg cm-2、厚度為200 μm的致密電極,同時無需壓延即可保持HATN聚合物/S的良好電極孔隙率(41%)。

2)實驗結果顯示,HATN聚合物/S正極的面容量高達14 mAh cm-2,在電解質-硫(E/S)比為5 μl mg-1的條件下循環(huán)200次具有良好的穩(wěn)定性。組裝后的袋式電池具有303 Wh kg-1和392 Wh l-1的電池級高能量密度。并具有30次循環(huán)的良好循環(huán)穩(wěn)定性,且E/C比低至3 g Ah-1。

研究結果表明,Li2Sx反應型策略可有效調節(jié)納米結構Li2S/S的生長,從而有助于Li-S電池的優(yōu)化設計。

電池學術QQ群:924176072

Xiaowei Wang, et al, Dense-stacking porous conjugated polymer as reactive-type host for high performance lithium sulfur batteries, Angew. Chem. Int. Ed., 2021

DOI: 10.1002/anie.202016240

https://doi.org/10.1002/anie.202016240

6. Angew:模板導向的Pd基超薄多孔金屬間化合物納米片的快速合成用于高效氧還原

由于原子間相互作用的增強,原子有序的金屬間化合物納米顆粒通常表現出比其隨機合金相對應的更好的催化活性和耐久性。然而,傳統的合成方法費時費力且需要高溫合成,同時對金屬間化合物納米顆粒的結構控制能力較差,從而阻礙了金屬間化合物納米催化劑的發(fā)展。有鑒于此,湖南大學黃宏文教授報道了一種模板導向的快速合成Pd基(PdM,M=Pb,Sn和Cd)超薄多孔金屬間化合物納米片(UPINs)的方法。

本文要點:

1)這一策略的實質在于在合成過程中使用預制的晶種,將其作為模板來控制外來原子的沉積和隨后的原子間擴散。

2)以氧還原反應(ORR)為模型反應,所合成的Pd3Pb UPINs具有優(yōu)異的催化活性、耐久性和耐甲醇性能。

3)結合密度泛函理論(DFT)計算,研究人員揭示了Pd3Pb UPIN中Pd和Pb之間有利的幾何結構和原子間相互作用是其具有優(yōu)異ORR催化性能的原因。

這種模板導向的合成策略是控制形狀合成金屬間化合物納米晶體的通用途徑,有望為金屬間化合物納米催化劑應用提供新的機會。

多孔材料學術QQ群:813094255

Jingchun Guo, et al, Template-Directed Rapid Synthesis of Pd-Based Ultrathin Porous Intermetallic Nanosheets for Efficient Oxygen Reduction, Angew. Chem. Int. Ed., 2021

DOI: 10.1002/anie.202100307

https://doi.org/10.1002/anie.202100307

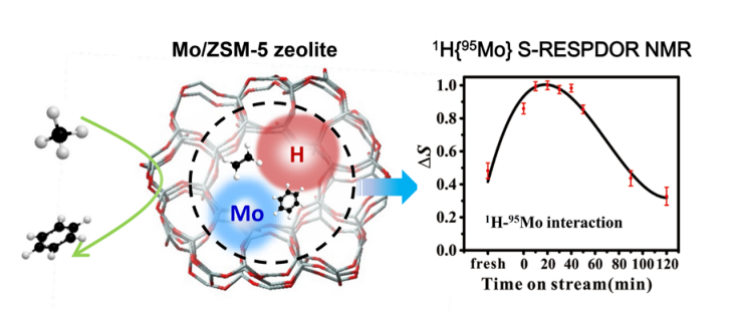

7. Angew:固體NMR波譜用于揭示Mo/ZSM-5催化劑上用于甲烷脫氫芳構化的雙活性位點

Mo/ZSM-5分子篩催化劑上的甲烷脫氫芳構化(MDA)為天然氣直接轉化為高附加值化學品提供了一條極有前途的途徑。揭示Mo/ZSM-5上活性位點的性質是應用這項技術亟待解決的挑戰(zhàn)之一。近日,中科院武漢物理與數學研究所徐君研究員報道了利用1H{95Mo}雙共振固體核磁共振(NMR)波譜,通過直接觀察分子篩孔道中Mo物種與Br?nsted酸位點之間的核間的空間相互作用,確定了Mo/ZSM-5催化劑上的近雙活性位點。

本文要點:

1)在MDA過程中,酸性質子-Mo空間相互作用與甲烷轉化率和芳烴的形成有關,是決定催化劑活性和壽命的重要因素。

2)研究人員通過1H{95Mo}雙共振和二維1H-1H相關NMR譜研究了Mo/ZSM-5分子篩通道中烯烴和芳烴與活性Mo位點和Brnsted酸位點的主客體相互作用,揭示了MDA反應過程中烯烴在烴池過程的中間作用。

Wei Gao, et al, Insight into Dual Active Sites on Mo/ZSM‐5 Catalyst for Methane Dehydroaromatization from Solid‐State NMR Spectroscopy, Angew. Chem. Int. Ed.

DOI: 10.1002/anie.202017074

https://doi.org/10.1002/anie.202017074

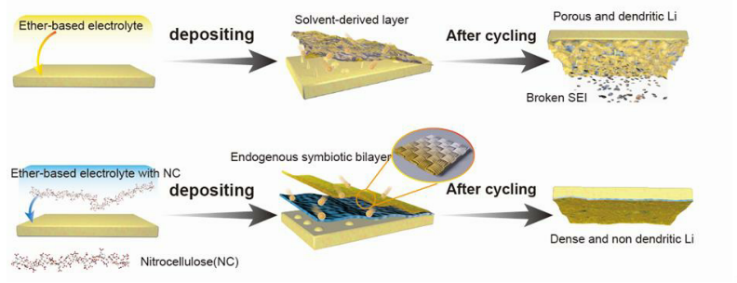

8. Angew:內源共生的Li3N/纖維素外皮用于延長鋰負極的循環(huán)壽命

鋰金屬電池的循環(huán)壽命通常受到固體電解質界面(SEI)的反復斷裂的嚴重限制,在循環(huán)過程中,SEI由于太脆,因此不能承受嚴重的電極界面變形。近日,中科院大連化物所李先鋒研究員報道了一種典型的富氮聚醚添加劑硝化纖維(NC)來穩(wěn)定鋰金屬電池的電解質。

本文要點:

1)NC的硝基優(yōu)先與鋰金屬反應,并與纖維素骨架緊密包裹在表面上,從而幾乎同時在鋰表面上形成聚合物-無機雙層。深入的X射線光電子能譜(XPS)分析和低溫環(huán)境透射電子顯微鏡(ETEM)顯示,雙層膜的柔性外層為C-O有機層,致密的內層主要由晶態(tài)氧化鋰、氧氮化鋰和氮化鋰組成。此外,通過原位光學顯微鏡清晰地觀察到鋰的沉積過程,表明納米雙層有利于鋰離子的均勻沉積,抑制了枝晶生長,從而延長了鋰負極的可逆壽命。

2)實驗結果表明,在電解質中引入NC后,在電流密度為1.0和3.0 mA cm-2時,鋰電池的循環(huán)壽命是不加NC的鋰電池的兩倍。因此,這種內源共生的Li3N/纖維素外皮策略為設計穩(wěn)定安全的鋰金屬電池的電解質提供了新的契機。

電池學術QQ群:924176072

Yang Luo, et al, Endogenous Symbiotic Li3N/Cellulose Skin to Extend the Cycle Life of Lithium Anode, Angew. Chem. Int. Ed., 2021

DOI: 10.1002/anie.202017281

https://doi.org/10.1002/anie.202017281

9. Angew:納米石墨烯的自組裝超結構

通過對較小芳烴分子體系進行修飾,能夠實現控制堆疊結構和形貌,因此演變出一些有意思的性質。雖然納米石墨烯材料能夠通過石墨的自上而下過程制備得到,理論上能夠用于此類超分子結構系統,但是目前為止仍未有見諸報道。作者認為這是因為有機溶劑的溶解性非常有限,而且大小分布區(qū)域較為廣泛。為了實現構建納米石墨烯超分子結構,需要降低納米石墨烯的粒徑分布。有鑒于此,日本廣島大學Takeharu Haino等報道了納米石墨烯能夠進行自組裝,而且通過調控自組裝過程的濃度、溶劑極性、溫度、超聲處理等實現。

本文要點:

1)光學測試、AFM成像表征結果顯示,石墨烯的堆疊結構能夠進行有規(guī)律的聚集。分子力學計算結果顯示,處于納米石墨烯區(qū)間的相鄰片層石墨相區(qū)域能夠相互作用,但是靠近邊界位點的區(qū)域由于立體位阻較高導致難以相互接觸。

2)熒光測試結果。這個模型表現了隨溫度變化的獨特熒光變化規(guī)律,在云母上的納米石墨烯具有和濃度相關的形貌變化,低濃度條件和高濃度條件中分別表現為堆疊結構、聚合物網絡結構。

Ikuya Matsumoto, Ryo Sekiya, Takeharu Haino*, Self‐Assembly of Nanographenes, Angew. Chem. Int. Ed. 2021,

DOI: 10.1002/anie.202101992

https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202101992

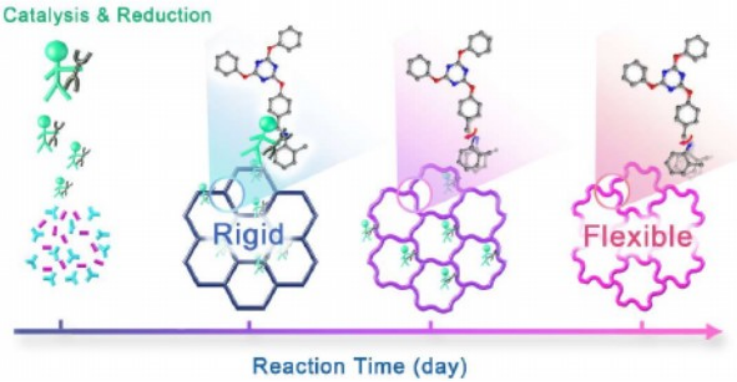

10. Angew:通過用Eschweiler-Clarke反應催化還原甲酸構建柔性胺鍵共價有機框架

與目前主流的由亞胺鍵連接的剛性共價有機框架相比,柔性共價有機框架具有一定的彈性和自適應性,但由于合成的復雜性和獲得規(guī)則結構的困難極大的限制了其構建和應用。有鑒于此,四川大學的馬利建等研究人員,通過用Eschweiler-Clarke反應催化還原甲酸構建柔性胺鍵共價有機框架。

本文要點:

1)研究人員首次報道了一系列具有獨特催化和還原雙功能性質的甲酸合成的具有高結晶度的柔性胺鍵連接COF,合成COF不是最常用的催化劑醋酸。

2)反應機理為亞胺鍵形成過程中的同步原位還原。產物的柔韌性賦予了它們對客體分子的適應性,從而使其對氮和碘的吸附量分別提高了27%和22%。

本文研究首先提出了柔性度的概念,為合理度量COFs的柔性提供了一種有效的方法。

Meicheng Zhang, et al. Construction of Flexible Amine‐linked Covalent Organic Frameworks by Catalysis & Reduction of Formic Acid via Eschweiler‐Clarke Reaction. Angewandte Chemie, 2021.

DOI:10.1002/anie.202102373

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202102373

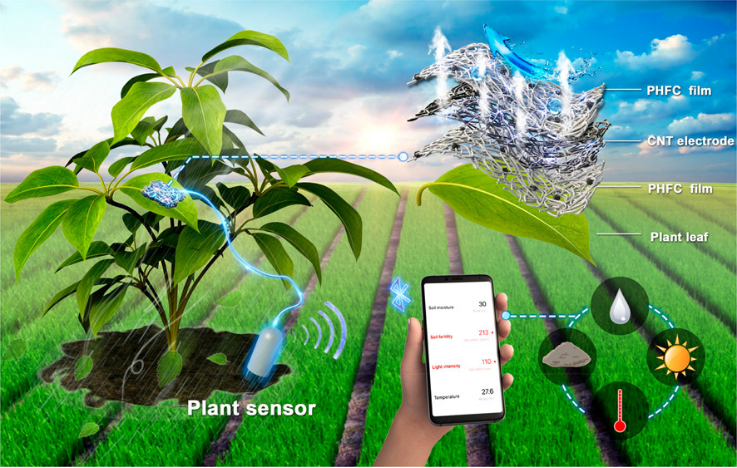

11. ACS Nano:一種用于植物自供電可持續(xù)農業(yè)系統的透氣納米發(fā)電機

在植物和環(huán)境之間建立智能接口對于實時監(jiān)測植物的健康狀態(tài)至關重要,特別是在農業(yè)高產方面。盡管各種傳感器的進步使得自動化監(jiān)控成為可能,但為這些電子設備開發(fā)可持續(xù)的電源仍然充滿極大的挑戰(zhàn)。近日,新加坡南洋理工大學Pooi See Lee教授,浙江大學應義斌教授報道了一種防水透氣摩擦電納米發(fā)電機(WB-TENG)。其具有機械柔順性和極強的靜電附著性,可以共形自附著在植物葉片上,將環(huán)境能量(風能和雨滴)轉化為電能。

本文要點:

1)WB-TENG由涂覆在聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物(PVDF-HFP)/氟化碳納米管(F-CNT)薄膜(PHFC)上的碳納米管(CNT)電極組成,作為摩擦電活性層。為了增強WB-TENG與植物葉片之間的粘附性,還附加了一層PHFC薄膜作為基質。

2)研究人員通過PVDF-HFP的電紡絲和F-CNT的電噴涂制備了PHFC薄膜。電噴涂技術使F-CNT微球均勻嵌入PVDF-HFP納米纖維之間。由于PVDF-HFP多孔網絡固有的疏水性和納米纖維結構,PHFC薄膜具有持久的防水和透氣性能。富含氟化基團的F-CNT微球不僅提高了PHFC薄膜的表面粗糙度,而且增強了薄膜的三聚氰胺負性,從而改善了WB-TENG的疏水性,提高了WB-TENG的輸出性能。

3)具有超輕、靜電粘附和透氣性的順應性WB-TENG可以在不影響植物內在生理活動的情況下共形自附著在植物葉片上,能夠從風能和雨滴中獲取典型的環(huán)境能量。此外,它還可以作為無線植物傳感器的可持續(xù)電源,為構建自供電的“智能農業(yè)”系統提供可靠的基礎。

納米發(fā)電機學術QQ群:1083351908

Lingyi Lan, et al, Breathable Nanogenerators for an On-Plant Self-Powered Sustainable Agriculture System, ACS Nano, 2021

DOI: 10.1021/acsnano.0c10817

https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c10817