1. JACS:動力學控制合成不同形貌的銠納米晶體及其熱和催化性能的比較研究

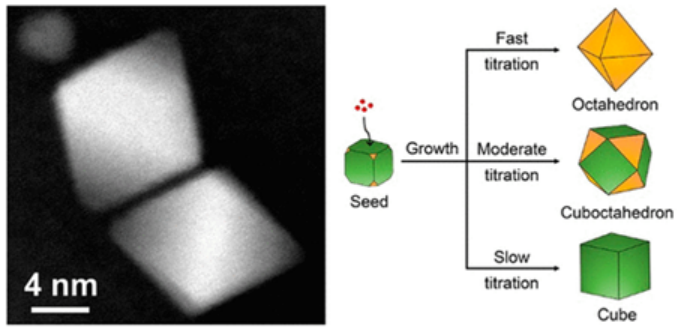

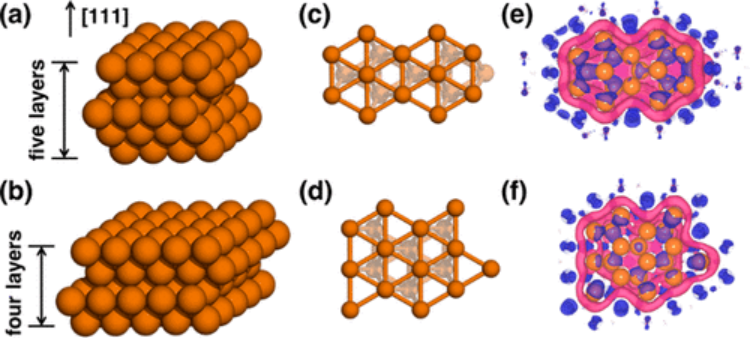

具有可控形貌的膠態金屬納米晶體被廣泛用于多種基礎研究和應用中。近日,佐治亞理工學院夏幼南等通過控制預生成的Rh立方晶種的生長動力學,合成了具有不同形貌的Rh納米晶體,并研究了它們的性能。

本文要點:

1)作者在合適的前驅體還原動力學下由相同的立方晶種獲得了立方體,十四面體和八面體Rh納米晶體。這種合成方法的成功還依賴于使用不含鹵化物的前驅體來避免氧化蝕刻,以及采用足夠高的溫度從晶種中除去Br-離子,同時確保足夠的表面擴散。

2)具有立方體和八面體形貌的Rh納米晶體的成功合成使得評估熱和催化性能的晶面依賴性成為了可能。原位電子顯微鏡研究表明,立方體和八面體Rh納米晶體分別可以在高達700和500°C的溫度保持其原始形狀。

3)當用作肼分解催化劑進行測試時,相對于立方體,八面體納米晶體的H2選擇性提高了近4倍。對于乙醇氧化,順序相反,立方體納米晶體的活性是八面體樣品的三倍。

該工作提供了一種基于動力學控制的有效策略,用于合成形貌多樣但可控的Rh納米晶體,并深入了解其形貌依賴的熱和催化性能。

Ming Zhao, et al. Kinetically Controlled Synthesis of Rhodium Nanocrystals with Different Shapes and a Comparison Study of Their Thermal and Catalytic Properties, J. Am. Chem. Soc., 2021

DOI: 10.1021/jacs.1c02734

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c02734

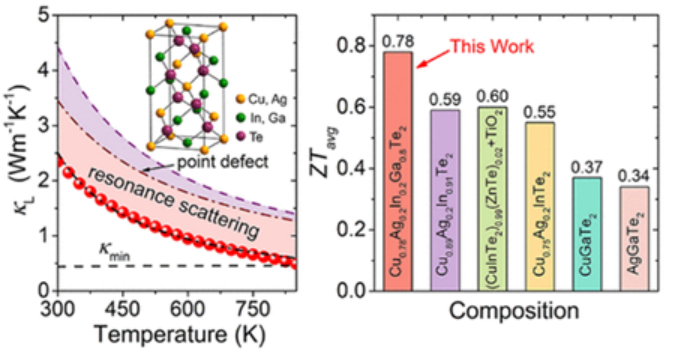

2. JACS:金剛石結構中的超低導熱率和(Cu1–xAgx)(In1–yGay)Te2中的高熱電性能

三元I–III–VI2型類金剛石黃銅礦化合物具有組成多樣性和出色的傳輸性能,是有吸引力的功能半導體,包括作為熱電材料。在該系列材料中,研究者們對CuInTe2和CuGaTe2進行了充分的研究,在950 K時實現的最大ZT值,為?1.4,平均ZT為0.43。但是,這兩種化合物在低溫下均具有較差的電導率,導致ZT低于450K。近日,美國西北大學Mercouri G. Kanatzidis等通過了解和控制不同組成元素對熱電輸運性質的影響,極大地提高了五元類金剛石化合物(Cu0.8Ag0.2)(In0.2Ga0.8)Te2的熱電性能。

本文要點:

1)理論和實驗研究表明,晶格In位點的Ga降低了載流子有效質量,并提高了Cu0.8Ag0.2In1-xGaxTe2的電導率和功率因數。

2)此外,銅位點中的銀通過增強的聲子-光子聲子耦合效應強烈抑制了熱傳遞,從而使得Cu0.8Ag0.2In0.2Ga0.8Te2在850 K時具有超低熱導率,約為0.49 W m-1 K-1。

3)缺陷形成能計算研究表明,固有的銅空位會引入缺陷能級,這對隨溫度變化的孔密度和電導率至關重要。因此,作者引入了額外的Cu空位來優化空穴載流子密度并提高Cu0.8Ag0.2In0.2Ga0.8Te2的功率因數。結果表明,獲得的材料在850 K時最大ZT為1.5,在400-850 K的溫度范圍內平均ZT為0.78,這在類金剛石化合物家族中是最高的。

該工作闡明了不同組成元素對類金剛石化合物傳輸性能影響的基本理解,并提供了一種策略改善具有類金剛石結構材料的熱電性能。

Hongyao Xie, et al. Ultralow Thermal Conductivity in Diamondoid Structures and High Thermoelectric Performance in (Cu1–xAgx)(In1–yGay)Te2, J. Am. Chem. Soc. 2021

DOI: 10.1021/jacs.1c01801

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c01801

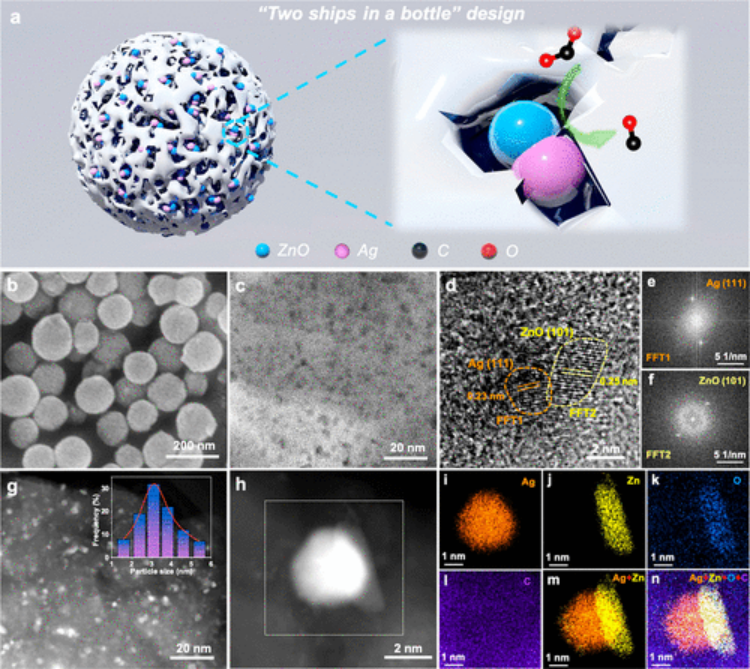

3. JACS: Zn-Ag-O催化劑的“一瓶裝兩船”設計可實現選擇性和持久的CO2電還原

使用可再生能源的電化學二氧化碳還原(CO2RR)代表了一種生產碳中和燃料的可持續方式。不幸的是,低能源效率、低產物選擇性和快速失活是CO2RR電催化劑最棘手的挑戰之一。有鑒于此,加拿大滑鐵盧大學的陳忠偉教授和吉林師范大學馮明教授等人,該催化劑由限域在超高表面積碳納米球納米孔內的超細孿晶ZnO和(ZnO–Ag@UC)Ag納米顆粒組成,可以選擇性和穩定地將CO2還原為CO。

本文要點:

1)策略性地提出了一種用于三元Zn-Ag-O催化劑的“瓶中兩船”設計,其中ZnO和Ag相孿生在一起,構成了一個浸入超高表面積碳基質納米孔內部的單個超細納米顆粒。

2)通過構造Zn–Ag–O界面來調節雙金屬電子構型,其中電子離域引起的電子密度重構增強了*COOH中間體的穩定性,從而有利于CO的產生,同時通過改變速率限制步驟,使HCOO*形成一個高熱力學能壘,從而抑制HCOO生成。

3)此外,孔收縮機制限制了雙金屬粒子的納米尺寸,具有豐富的Zn-Ag-O異質界面和暴露的活性位點,同時禁止納米粒子在CO2RR過程中分離和團聚,以增強穩定性。所設計的催化劑對CO的能量效率為60.9%,法拉第效率為94.1±4.0%,并在6天之內具有出色的穩定性。

Zhen Zhang et al. “Two Ships in a Bottle” Design for Zn–Ag–O Catalyst Enabling Selective and Long-Lasting CO2 Electroreduction. J. Am. Chem. Soc., 2021.

DOI: 10.1021/jacs.0c12418

https://doi.org/10.1021/jacs.0c12418

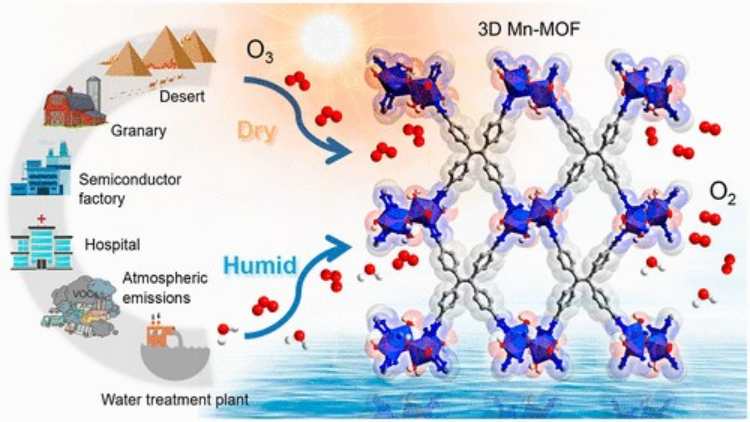

4. JACS:在整個濕度范圍內對臭氧進行分解的錳有機框架的設計與合成

臭氧(O3)是危害人類健康和生態系統的主要大氣污染物之一。然而,設計合成適用于空氣成分廣泛變化的,尤其是是水蒸氣含量可變的的高性能O3消除催化劑仍然令人望而生畏。有鑒于此,鄭州大學的臧雙全等研究人員,設計合成了在整個濕度范圍內對臭氧進行分解的錳有機框架。

本文要點:

1)研究人員報道了一種新的錳基金屬有機框架,[Mn3(μ3-OH)2(TTPE)(H2O)4]·2H2O(H4TTPE=1,1,2,2-四(4-(2H-四唑-5-基)苯基)乙烷),表示為ZZU-281。

2)ZZU-281催化O3分解,從干燥(≤5%相對濕度(RH))到高濕度(90%相對濕度)的整個濕度范圍內,工作效率幾乎為100%。

3)研究人員發現Mn2+激活了可維持的配位水分子和OH基團,成為O3向O2轉移的活性中心,活化能較低。

4)ZZU-281獨特的明渠、保水性和水穩定性進一步支持了其高催化性能。

本文研究為實際設計高效的O3消除催化劑開辟了一條新的途徑。

Zhi-Bing Sun, et al. Ozone Decomposition by a Manganese-Organic Framework over the Entire Humidity Range. JACS, 2021.

DOI:10.1021/jacs.1c01027

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c01027

5. JACS: 對Cu(111)上電化學還原CO2的重新認識:嵌入相關波函數理論揭示的競爭質子耦合電子轉移反應機理

銅(Cu)電極作為最有效的二氧化碳還原反應(CO2RR)電催化劑,可作為測定和驗證電化學二氧化碳還原成烴類化合物反應機理的原型。由于仍無法通過實驗確定原位電化學機理,這種機理分析通常使用密度泛函理論(DFT)進行。不幸的是,最常用于建模此類催化的半局部交換相關(XC)近似會引起一個基本錯誤:預測最普遍存在的Cu面(即Cu(111))上CO(關鍵的CO2RR中間產物)的錯誤吸附位點。這種長期存在的不一致性使人們對先前有關CO2RR動力學的DFT預測一直存有疑慮。

有鑒于此,普林斯頓大學Emily A. Carter等人,應用修正了XC函數誤差的嵌入相關波函數(ECW)理論,通過表面氫化物(*H)轉移和質子耦合電子轉移(PCET)研究Cu(111)上的CO2RR。

本文要點:

1)迄今為止,還沒有關于PCET通過與Cu(111)上明確的酸化水分子相互作用的CO還原途徑的理論研究。通過結合Chan和N?rskov的電容器模型和N?rskov等人提出的計算氫電極(CHE)模型,模擬了恒電位電化學過程,并進一步預測了電位依賴的反應和活化能。

2)預測在-0.9 V(vs RHE)時,吸附的CO(*CO)幾乎均等地還原為兩個中間體,即羥甲基二炔(*COH)和甲酰基(*CHO)。相比之下,半局部DFT近似預測了對*COH的強烈偏好。隨著施加電勢的增加,*COH(通過與電位無關的表面*H轉移形成)的優勢減弱,切轉換為*CHO和*COH(兩者均通過與電位有關的PCET形成)的競爭性形成。

3)還明確了建模溶劑分子對預測電子轉移勢壘的重要性,并揭示了過度依賴還原反應的簡單表面*H轉移模型的缺陷。

Qing Zhao et al. Revisiting Understanding of Electrochemical CO2 Reduction on Cu(111): Competing Proton-Coupled Electron Transfer Reaction Mechanisms Revealed by Embedded Correlated Wavefunction Theory. J. Am. Chem. Soc., 2021.

DOI: 10.1021/jacs.1c00880

https://doi.org/10.1021/jacs.1c00880

6. JACS: Bi19Br3S27納米線的界面工程促進近紅外光照射下光催化CO2還原活性

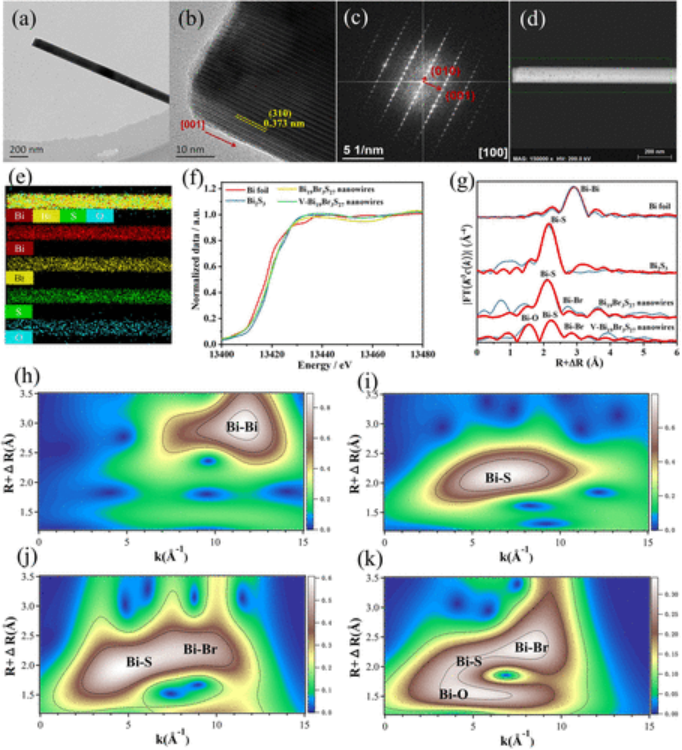

開發高效的光催化劑以利用太陽輻射將CO2轉化為太陽能燃料對于能源可持續性和碳中和至關重要。有鑒于此,南方科技大學陳洪研究員和鄭州大學劉巧云等人,采用堿蝕刻策略,合成了金屬缺陷型Bi19Br3S27納米線光催化劑(V–Bi19Br3S27),以實現具有豐富表面缺陷和氧摻雜的重構界面,表現出優異的CO2光催化還原性能。。

本文要點:

1)通過引入堿蝕刻的界面重構策略,開發了一種納米線光催化劑,稱為V–Bi19Br3S27,具有豐富的Br和S雙空位,并且表面Bi–O鍵引入了顯著的近紅外(NIR)光響應。如此獲得的V–Bi19Br3S27納米線在近紅外光照射下表現出高效的金屬光催化還原性能,可將CO2轉化為CH3OH。

2)在不使用任何助催化劑和犧牲劑的情況下,金屬缺陷V–Bi19Br3S27納米線產生的CH3OH比Bi19Br3S27納米線多2.3倍。詳細的界面結構演變和反應機理已被詳細地闡明到原子尺度。

3)V–Bi19Br3S27納米線的界面重構有助于隨后的*CO質子化,而不是CO的生成,從而提高了產品的性能和選擇性。結果表明,V–Bi19Br3S27納米線在近紅外光照射下的甲醇產率提高,達到1.53 μmol g-1,是Bi19Br3S27納米線催化甲醇產率的兩倍以上。

總之,該工作為開發高性能的含硫NIR光催化劑提供了獨特的界面工程策略,該催化劑可實現高價值的太陽能光子還原二氧化碳轉化為乙醇燃料。

Jun Li et al. Interfacial Engineering of Bi19Br3S27 Nanowires Promotes Metallic Photocatalytic CO2 Reduction Activity under Near-Infrared Light Irradiation. J. Am. Chem. Soc., 2021.

DOI: 10.1021/jacs.1c01109

https://doi.org/10.1021/jacs.1c01109

7. JACS:金屬有機骨架中的釩(II)二氫絡合作用實現環境溫度下儲氫

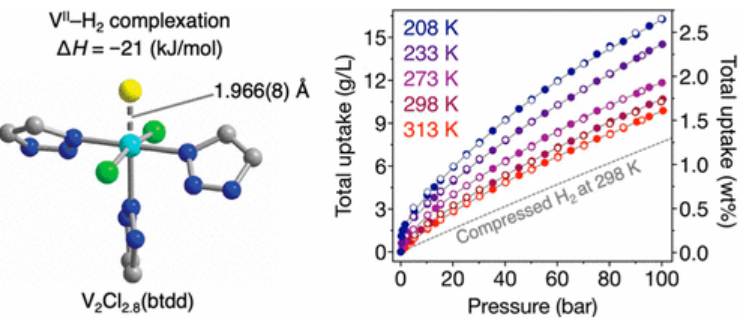

達到H2合理存儲密度需要高壓或低溫,阻礙了H2作為燃料的廣泛應用。在環境溫度和溫和壓力下可穩健且可逆地吸附氫的材料可以改變運輸領域,并擴大燃料電池在其它應用中的應用。然而,迄今為止,還沒有發現在室溫下儲氫結合焓在-15至-25 kJ/mol這一最佳范圍內的吸附劑。近日,加州大學伯克利分校Jeffrey R. Long等研究了金屬有機骨架(MOF)V2Cl2.8(btdd) (H2btdd, bis(1H-1,2,3-triazolo[4,5-b],[4′,5′-i])dibenzo[1,4]dioxin)氫氣吸附性質,其特征在于暴露的釩(II)位點能夠與弱π酸發生反向鍵合。

本文要點:

1)氣體吸附數據表明,該材料與H2結合焓為-21 kJ / mol,在在室溫下儲氫結合焓最佳范圍內。

2)作者通過多種技術的結合表征了Kubas型釩(II)-二氫絡合物。由粉末中子衍射數據可知,V–D2(質心)的距離為1.966(8)?,這是MOF所報道的最短距離。通過原位紅外光譜確定H–H具有拉伸,并顯示出242 cm–1的紅移。電子結構計算表明,對鍵合的主要貢獻來自釩dπ和H2σ*軌道之間的相互作用。

3)該MOF具有高密度的弱π堿性金屬位點,可以在環境條件下實現遠遠超過壓縮氣體存儲的存儲容量。

David E. Jaramillo, et al. Ambient-Temperature Hydrogen Storage via Vanadium(II)-Dihydrogen Complexation in a Metal–Organic Framework, J. Am. Chem. Soc., 2021

DOI: 10.1021/jacs.1c01883

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c01883

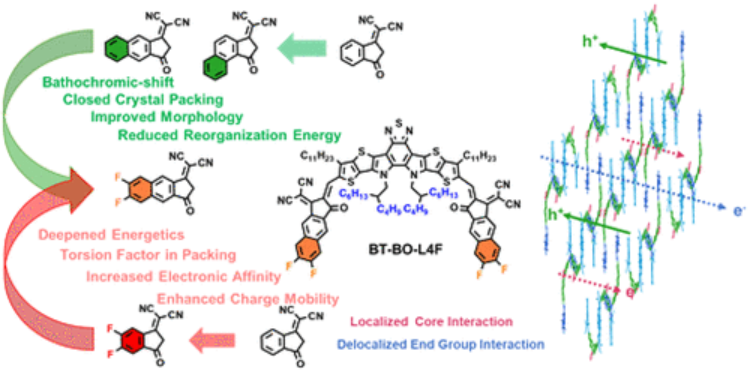

8. JACS:四氟化策略助力超過16%效率的聚合物太陽能電池

封端基團(EG)是本體異質結(BHJ)有機太陽能電池(OSC)中非富勒烯受體(NFA)的必不可少的吸電子成分。為了系統地探討A-DAD-A型NFA中兩種常見的EG功能化策略(π延伸和鹵化)的影響,美國西北大學Tobin J. Marks等人合成并表征了四種NFA:BT-BIC,LIC,L4F和BO-L4F。為了評估這些策略的相對重要性,將這些NFA與基準受體Y5和Y6進行了對比。

本文要點:

1)在結合了π-延伸和鹵化作用的BT-BO-L4F的二元反向OSC中,實現了高達16.6%的功率轉換效率(PCE)。當這兩個因素結合在一起時,對光吸收的影響就會累積。單晶π-π的堆積距離對于π延伸的EG策略是相似的。將烷基取代基的長度從BT-L4F增加到BT-BO-L4F會顯著改變堆積圖案,并消除BT-L4F的EG核心相互作用。

2)電子結構計算揭示了迄今為止觀察到的一些最大的NFAπ-π電子耦合,BT-L4F中為103.8 meV,BT-BO-L4F中為47.5 meV。BT-L4F和BT-BO-L4F的計算電子重組能分別為132和133 meV,也低于Y6(150 meV)。BHJ共混物表現出優先的π面朝上取向,并且氟化和π延伸均增加NFA結晶度。

3)飛秒/納秒瞬態吸收光譜(fs / nsTA)和集成的光電流器件分析(IPDA)表明,π擴展修飾了相分離,從而增強了膜的有序性和載流子遷移率,而氟化抑制了單分子的重組。這項系統的研究突出了NFAπ延伸和氟化在提供有效OSC方面的協同作用,并為設計下一代材料提供了見識。

Guoping Li et al. Systematic Merging of Nonfullerene Acceptor π-Extension and Tetrafluorination Strategies Affords Polymer Solar Cells with >16% Efficiency, Journal of the American Chemical Society, 2021

DOI: 10.1021/jacs.1c00211

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.1c00211

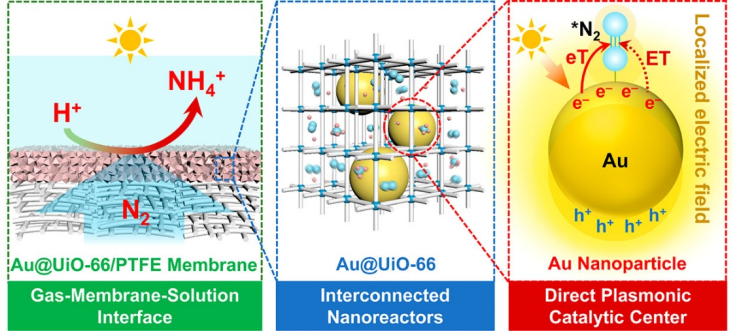

9. JACS:包裹金納米顆粒的金屬有機骨架膜用于直接等離激元光催化固氮

光催化氮還原反應(PNRR)可以利用太陽能,將豐富但惰性的N2轉化為NH3。最近,人們開發了等離激元金屬納米粒子作為一種很有前途的PNRR光敏劑,利用它們的局域表面等離激元共振(LSPR)效應來收集光并產生熱電子,然后這些熱電子被轉移到其他助催化劑上,用于將N2轉化為NH3。近日,北京理工大學王博教授,殷安翔研究員報道了利用金屬?有機骨架(MOF)膜作為納米反應器的理想組合,對金納米顆粒(AuNPs)進行分散和約束,從而實現了常溫下的直接等離激元光催化固氮(P2NRR)。

本文要點:

1)在可見光照射下,AuNPs上產生的熱電子可以直接注入吸附在Au表面的N2分子中。同時,這種N2分子還可以被強的、非定域的表面等離激元共振場激活,從而導致NH3析出速率與強度呈超線性關系,在較強的輻照下,具有更高的表觀量子效率和更低的表觀活化能。

2)由多個相互連接的納米反應器組成的透氣性Au@MOF膜可以保證AuNPs的分散性和穩定性,進一步促進N2分子和(水合)質子的傳質,并促進所設計的氣體?膜?溶液(GMS)界面的等離激元光催化反應。

3)實驗結果表明,Au@MOF膜在可見光(>400 nm,100 mW cm?2)下的析氨速率為18.9 mmol gAu-1 h-1,在520 nm處的表觀量子效率為1.54%。此外,小分子的等離激元活化和GMS反應界面的設計不僅適用于N2的光催化反應,也適用于許多其他氣體分子(如CO2、O2等)的光催化反應。

Li-Wei Chen, et al, Metal?Organic Framework Membranes Encapsulating Gold Nanoparticles for Direct Plasmonic Photocatalytic Nitrogen Fixation, J. Am. Chem. Soc., 2021

DOI: 10.1021/jacs.0c13342

https://doi.org/10.1021/jacs.0c13342

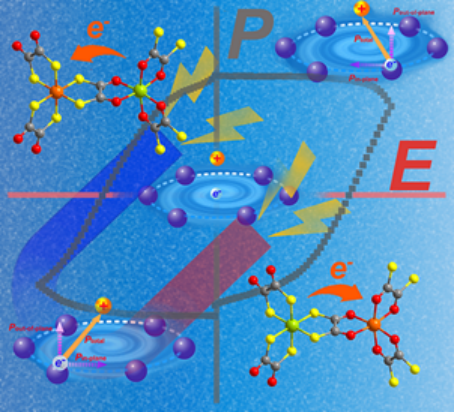

10. JACS:在電子鐵電體薄膜中實現了室溫磁電耦合

具有磁電效應的材料,由于其在新型器件的制備中具有潛在的價值而引起了廣泛的關注。但是大多數電荷轉移型分子基材料的磁電效應發生在遠低于室溫的低溫區,不能滿足實際應用的需求。近日,廈門大學Lasheng Long,Haixia Zhao, Xinwei Dong等報道了一種二維電子鐵電體薄膜[(n?C3H7)4N][FeIIIFeII(dto)3] (dto = C2O2S2),通過壓電力顯微鏡的表征,在面內磁場下觀察鐵電疇的變化,實現了室溫磁電耦合。

本文要點:

1)作者通過介電、固體紫外漫反射等手段,證明了電荷轉移的起源于面內的;通過鐵電回線的測試,證明化合物是個鐵電體;又通過非磁性離子Zn2+的替換,進一步證實了鐵電性是由于面內的電荷轉移引起的。

2)作者通過壓電力顯微鏡的測試,在800 Oe磁場下觀測到鐵電疇的變化,進一步證實了化合物具有室溫磁電耦合效應。

該工作不僅為設計新的分子基電子鐵電材料提供新思路,而且為新的電子器件的應用鋪平了道路。

Xiaolin Liu, et al. Room-Temperature Magnetoelectric Coupling in Electronic Ferroelectric Film based on [(n?C3H7)4N][FeIIIFeII(dto)3] (dto = C2O2S2), J. Am. Chem. Soc. 2021

DOI: 10.1021/jacs.1c00601

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.1c00601

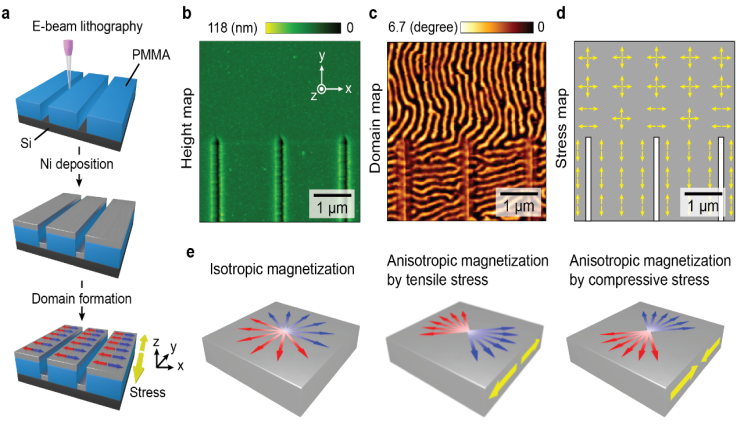

11. Nano Letters: 微區應力調控磁疇結構研究進展

鐵磁材料薄膜中的磁疇結構及分布狀態在自旋電子器件、磁光耦合器件、磁性微機械系統等諸多磁性微器件中起著至關重要的作用,因此利用外物理場實現磁疇調控將有助于人們更好地設計并操控磁性微器件性能。經典的磁疇調控手段通常作用于整個磁性材料,而隨著電子器件的微型化發展,如何實現微納尺度下的局域化磁疇調控成為當前面臨的技術挑戰之一。

杭州電子科技大學(杭電)材料與環境工程學院張雪峰教授研究團隊利用微納加工技術在鐵磁性復合薄膜內設計和排布周期性溝壑結構,通過上下層應力釋放差異構造微區應力圖案化分布,并基于磁彈耦合效應實現了微納尺度下的磁疇調控與排布。

本文要點:

1)基于微納加工技術在PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)高分子層上制備了具有周期性溝壑結構的Ni薄膜,并通過微納加工技術設計溝壑邊界釋放局部應力,利用PMMA和Ni之間的楊氏模量差異,實現了邊界附近應力的不均勻恢復。微磁學模擬結合磁彈耦合理論分析表明,該應力作用可等效為一個面內單軸各向異性,能夠誘導出Ni薄膜內條紋疇垂直于應力方向分布。相應的磁滯回線測量亦證明了應力分布誘導的面內宏觀磁各向異性。

2)該結論可推廣到更為復雜的微納圖案化實現應力調控,從而操縱磁疇結構。該工作研究了從1D周期到2D周期邊界條件對磁疇形態演化的影響。2D周期邊界條件導致的雙重應力邊界條件,對磁疇排布方向明顯存在競爭關系。團隊以菱形結構為例,使得應力分量沿長軸偏大,而沿短軸偏小,發現Ni薄膜中磁疇取向與長軸垂直,因而可以實現磁疇的可控角度偏轉。而當進一步構造出環形應力邊界條件時,發現Ni薄膜中的磁疇可以從條紋疇排布形態轉變為環形排布。

微納尺度下磁疇的有效調控對相應的微磁學器件有著至關重要的作用。本工作豐富了人們對于微納尺度下磁疇調控手段的理解,所開發的微區應力調控和磁彈耦合效應相結合的方法為微納尺度磁疇調控途徑開辟新的方向。

Jian Zhang, et al. Spontaneous Formation of Ordered Magnetic Domains by Patterning Stress.Nano Lett. 2021.

DOI:10.1021/acs.nanolett.1c00070

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.1c00070

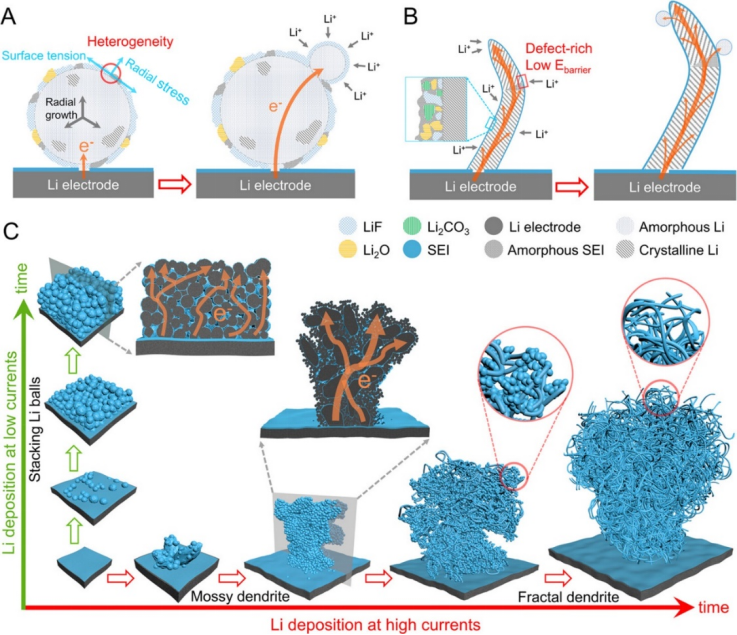

12. ACS Energy Letters:再談SEI和金屬鋰沉積!

采用具有極高的理論容量(3860 mAh/g)和最負還原電位(-3.04 V vs. SHE)的金屬鋰負極的可充電金屬鋰電池(如鋰硫和鋰氧電池)被認為是極具前景的下一代高比能電池。但是,反復電化學鋰沉積/鋰溶解極易產生枝晶狀的鋰,這會造成電池短路并帶來嚴重安全隱患,極大的阻礙了金屬鋰作為可充電負極的商業化應用。因此,全面、深入地解析電化學鋰沉積過程中鋰枝晶的成核和生長過程,對抑制和解決鋰枝晶的生成起著至關重要的作用。

針對此項問題,來自于亥姆霍茲柏林能源與材料研究所的董康博士和徐耀林博士,采用聚焦離子束掃描電子顯微鏡(FIB/SEM)和冷凍電鏡(Cryo-TEM)表征技術深入研究了電化學鋰沉積過程中沉積鋰的成核及其生長演化機理,并揭示了固態電解液界面(SEI)在鋰沉積物的形貌演化過程中扮演的角色。

本文要點:

1)研究發現,在0.2 mA/cm2沉積電流密度下,鋰沉積物形貌為球形;球形的鋰堆積并且平鋪于電極表面。當電化學沉積電流密度大于極限擴算電流密度(Jlim)時,在金屬鋰表面生成了由鋰球(Li-ball)、塊狀鋰(Li-bulk)、和鋰晶須(Li-whisker)共同組成的樹狀的鋰沉積物(Li-bush)。聚焦離子束掃描電子顯微鏡揭示了極少報道的鋰沉積物的內部結構,使得作者能三維展示鋰金屬的成核和生長過程。

2)在此基礎上,作者采用冷凍電鏡對鋰沉積物進行深入研究。研究發現,鋰球(Li-ball)主要為無定型鋰組成,而鋰晶須(Li-whisker)則是高度結晶的,并且認為結晶的Li-whisker 是由無定型鋰球發展而來。作者首次揭示了這兩種沉積物上的SEI在化學成分和微觀結構方面的不同:鋰球上的SEI較薄(~10 nm),且主要由LiF和有機鋰化物(Li)組成,鋰晶須上的SEI更厚(~20 nm),且分為兩層,分為外層無定型有機鋰化物層和由LiF, Li2O 和Li2CO3為主的內層。

3)根據以上研究研究,作者認為,由于鋰球表面的SEI較薄且化學不均一,在鋰球不斷膨脹變大過程中產生的應力將使局域化學不均一的SEI發生破裂,這使得鋰離子和電子能夠在破裂的地方產生新的成核點。這也解釋了為什么新的成核點能夠發生在不導電的SEI層之上。而由于鋰晶須的SEI層較厚,新的成核點則容易發生在其頂部和晶須彎折的地方;這是因為Li-whisker頂部新生成的更薄SEI和鋰晶須彎折處的存在的晶格缺陷以及因為彎折而可能破裂的SEI層都能促進鋰離子在SEI層的傳導,而促進新的成核的生成。

Kang Dong, et al, Unravelling the Mechanism of Lithium Nucleation and Growth and the Interaction with the Solid Electrolyte Interface. ACS Energy Letters, 2021, 6, 1719-1728.

DOI: 10.1021/acsenergylett.1c00551

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsenergylett.1c00551