第一作者:Ruperto G. Mariano, Minkyung Kang

通訊作者:Patrick R. Unwin、Matthew W. Kanan

通訊作者單位:華威大學(英國)、斯坦福大學

理解材料體相結構與其對界面催化反應活性的影響對于發展催化劑的設計和發展非常重要,在以往的研究中,人們發現催化劑體相缺陷顯著影響電催化劑的性能,但是結構對催化反應的影響仍未得到深入理解。有鑒于此,華威大學(英國)Patrick R. Unwin、斯坦福大學Matthew W. Kanan等報道,通過高分辨率掃描電化學顯微鏡(SECCM)、電子背散射衍射對Au電極不同位點隨電壓變化過程中CO2電化學還原、產氫反應活性進行表征,建立了體相缺陷和電化學性能之間的關系。通過對反應活性繪制分布圖,揭示了催化劑中高活性位點主要分布在晶粒晶界/滑移位點,提出了界面終端位錯導致CO2電化學還原選擇性提高。因此,作者認為在材料中引入位錯結構是改善催化活性的有效方法。此外,發現晶界上并未發生顯著HER性能的提高。

背景

體相缺陷在異相催化劑中對研究者具有較高吸引力,在多種催化反應過程中表現出較高的穩定性,當體相缺陷與界面相鄰能夠在界面上產生顯著影響。目前在此類缺陷位點如何改善催化活性角度,建立具體的體缺陷-催化活性關系、體缺陷對界面結構的影響仍未得到理解。

因為CO2電化學還原是將可再生能源轉化為碳基燃料的重要原料,同時測試CO2還原為CO的催化性能是考察催化劑設計合理性的重要方法,Au目前是電催化CO2還原為CO活性最高的催化劑,為考察缺陷對催化性能的影響提供了很好的理論模型。

主要內容

通過具有環境控制能力的高分辨率SECCM(分辨率達到200 nm)對晶界附近的CO2電化學還原、HER反應進行拍照和錄像,發現制H2反應過程中對樣品的微結構并不敏感,但是對于CO2電化學還原展示了非常顯著的微結構相關性。

通過高分辨率EBSD,揭示了CO2電化學還原活性和晶格應力不相干,而是和晶格旋轉梯度形成的幾何結構位錯分布情況相關。結果展示了位錯結構能夠在界面上形成臺階結構,因此增加不飽和配位點濃度。位錯在晶界附近積累,這可能是導致以往相關報道發現在晶界附近觀測到改善的催化活性,同時這種位錯結構能在滑移帶SB(slip band)附近累積。

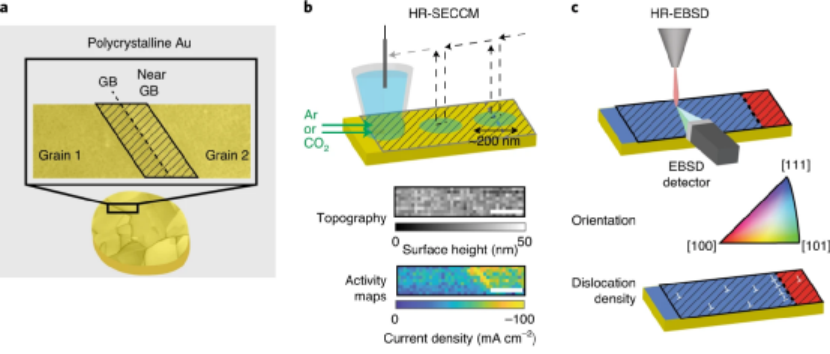

實驗平臺

以pH 5.5的檸檬酸鈉電解液的納米移液管(200 nm)構建納米尺度可調控電化學半電池,以Ag/AgCl作為參考電極,在界面和參比對電極之間引入過電勢,測試界面電化學電流的變化,通過距離電解液亞微米附近進行SECCM掃描作圖。篩選電解質后發現,pH 5.5的檸檬酸鈉能夠很好的形成液滴,能夠在測試過程中保持穩定的電化學界面。在Ar氣氛中進行HER反應表征,當引入CO2氣氛進行CO2電化學還原表征。

Au催化劑的合成。將塊狀多晶Au加壓處理修飾在Si界面上,隨后在900 ℃中煅燒。通過這種處理過程,在Au催化劑中構建了>100 μm晶粒、產生了晶界結構,從而能夠在SECCM表征過程中方便的表征晶界附近催化活性。

圖1. Au催化劑的電催化原位實時表征

測試結果

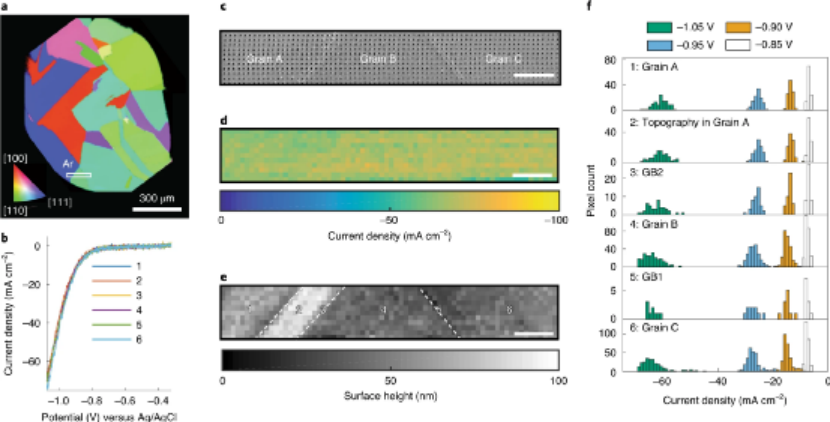

圖2. 不同位點電化學HER表征

選取6個不同結構分別考察制H2的電化學性能。其中包含三個晶粒Grain A、Grain B、Grain C,一個Grain A相同結構的(納米高度更高)。Grain A的取向接近[111],Grain B、Grain C的取向接近[101];兩種晶界結構GB1、GB2,GB1、GB2由于處在兩種晶體界面,導致晶格取向角度的誤差角度分別為4°、42°。另外還選擇Grain A類似結構(立體結構相似,但是處于更高的位置)。

發現晶界GB1、GB2位點未見顯著的HER活性提高效果。說明HER反應與Au晶體的局部缺陷結構無明顯聯系,晶界缺陷不會顯著改善HER催化活性。

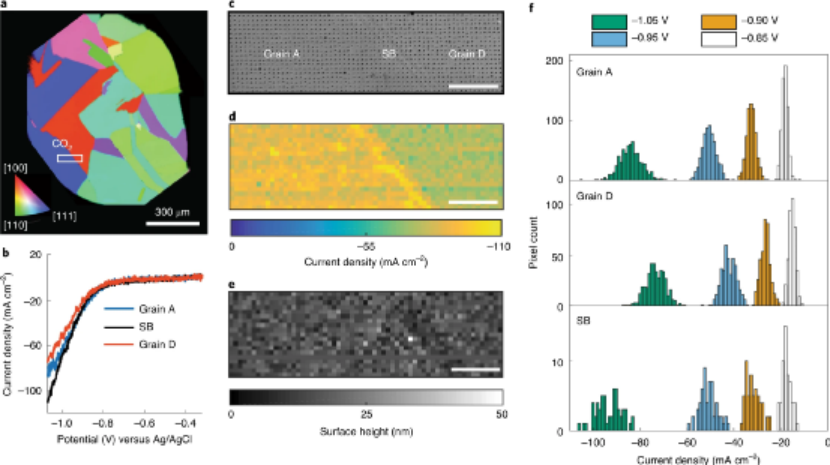

圖3. 電化學CO2還原

電化學CO2還原反應,選取3個不同區域考察電化學CO2還原反應隨著Au微結構的變化。分別為Grain A、Grain D以及兩種不同取向晶體之間形成的滑移帶SB。Grain A、Grain D的取向分別為[111]、[100],電催化CO2還原反應結果顯示,發現晶界滑移缺陷位點附近電催化活性明顯提高。

滑移區間改善電催化活性的結構原因

通過高分辨(170 nm)電子背散射衍射EBSD對Grain A和Grain D之間的SB區間電化學性能提高原因進行表征,高分辨EBSD能夠同時對晶格結構變形區間的應力、晶格旋轉現象進行分析,結果顯示樣品滑移區間SB的晶格旋轉低于0.2°。隨后對晶格應力對電催化活性的提高作用進行分析,發現SB區間存在位錯結構。但是作者分析SECCM電流和晶格應力,并沒有發現電催化性能-應力之間存在明顯關系。

進一步的,作者發現在不同晶粒邊界處SB區間存在較高的晶格旋轉梯度變化,這種現象對應于幾何必須位錯(geometrically necessary dislocation)、晶格曲率(lattice curvature)實現消除,而且產生界面原子結構區別。從而在晶粒邊界SB區間產生更多高反應活性的低配位點,導致更高的催化反應活性。

參考文獻:

Mariano, R.G., Kang, M., Wahab, O.J. et al. Microstructural origin of locally enhanced CO2 electroreduction activity on gold. Nat. Mater. (2021).

DOI: 10.1038/s41563-021-00958-9

https://www.nature.com/articles/s41563-021-00958-9