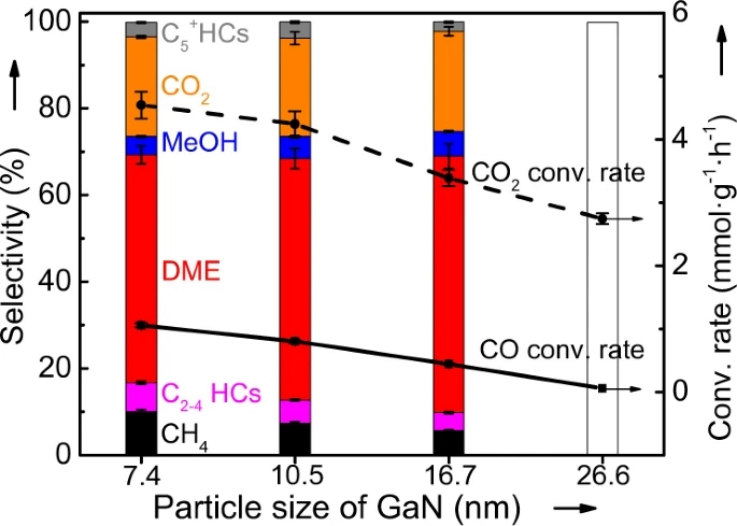

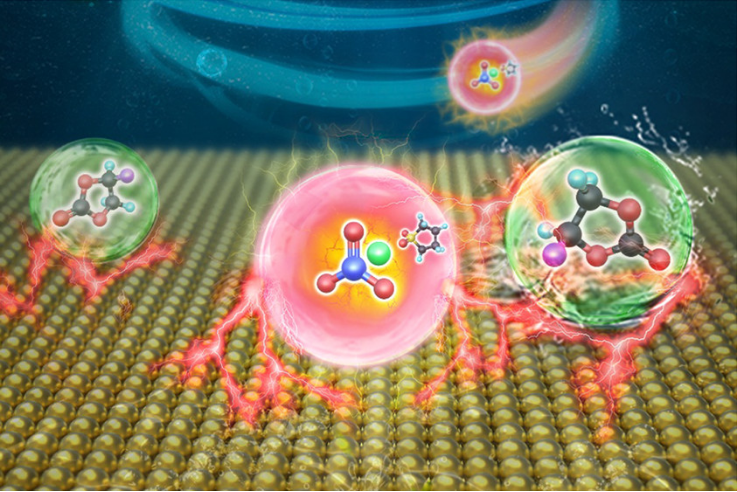

1. Nature Commun.: 氮化鎵催化二氧化碳直接加氫制二甲醚為主要產物

將二氧化碳選擇性加氫制高附加值化學品是一項很有吸引力的技術,但高性能催化劑仍然是一個挑戰。有鑒于此,陜西師范大學劉忠文教授、廈門大學王野教授、西安交通大學常春然副教授等人,報道了氮化鎵(GaN)催化CO2直接加氫制二甲醚(DME),其選擇性約為80%。

本文要點:

1)氮化鎵對CO2加氫的活性比CO加氫的活性高得多,但產物分布非常相似。證明了GaN是將CO2選擇性地直接加氫為DME的有效催化劑,DME被嚴格揭示為主要產物。

2)穩態和瞬態實驗結果、光譜學研究和密度泛函理論計算都嚴格揭示了DME是通過甲基和甲酸酯中間體作為主要產物生產的,該中間體在具有相似活化能的GaN的不同平面上形成。這與傳統的在混合催化劑上通過甲醇中間體合成二甲醚有本質的不同。

3)此外,氮化鎵的晶粒尺寸、堿性助催化劑的添加以及操作條件對催化性能有顯著影響。在最佳條件下,DME的時空產率(STY)高達2.9 mmol g-1GaN h-1,并且在運行時間(TOS)超過100 h后未觀察到失活。

總之,該工作提供了一種能夠將CO2直接加氫成DME的催化劑,并結合DFT結果提出了一種合理的由甲基和甲酸中間體合成二甲醚的機理。

Liu, C., Kang, J., Huang, ZQ. et al. Gallium nitride catalyzed the direct hydrogenation of carbon dioxide to dimethyl ether as primary product. Nat Commun 12, 2305 (2021).

DOI: 10.1038/s41467-021-22568-4

https://doi.org/10.1038/s41467-021-22568-4

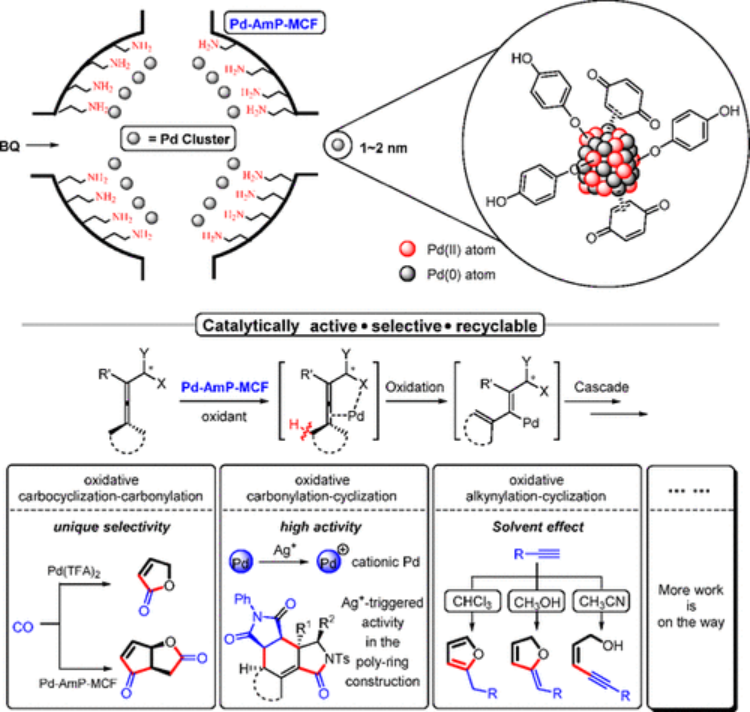

2. Acc. Chem. Res.: 氧化級聯反應中的高效多相鈀催化劑

涉及級聯過程的鈀催化氧化為簡單原料轉化為高原子的功能分子提供了一個通用平臺。然而,在Pd催化的氧化級聯反應中,由于活性鈀物種聚集在Pd黑上,以及在每個成鍵步驟中可能發生的副反應,在許多情況下,實現鈀的高效率和選擇性仍然具有挑戰性。有鑒于此,斯德哥爾摩大學Jan-E. B?ckvall和安徽大學Man-Bo Li等人,總結了氧化級聯反應中的高效多相鈀催化劑的最新研究進展。

本文要點:

1)目前解決這些問題的兩種解決方案是利用氧化劑穩定的配體或使用電子轉移介質(ETMs)。前者通過使用胺類、吡啶類、亞砜類和卡賓類衍生物抑制Pd0在催化循環過程中的聚集,而后者通過促進Pd0再氧化為PdII來提高活性和選擇性。

最近,研究人員開發了多相催化劑來解決上述氧化級聯反應中的問題。非均相鈀催化劑(Pd-AmP-MCF或Pd-AmP-CNC)包含固定在氨基官能化硅質介孔泡沫(MCF)或結晶納米纖維素(CNC)上的鈀納米簇(1-2 nm),具有較高的活性、選擇性和良好的循環利用能力。

2)討論了非均相鈀催化劑的合成,表征,催化行為以及反應中涉及的機理。這些催化劑在氧化反應中的重要方面是在異相中生成活性Pd(II)物種。最近研究的典型氧化級聯反應包括:氧化碳環化-羰基化、氧化碳環化-硼化、氧化炔基化-環化、氧化羰基化-環化、氧化碳環化-炔基化。這些反應提供了在藥物化學和功能材料中具有吸引力的重要化合物,如γ-內酯/γ-內酯基聚環、環丁烯醇、高取代呋喃和氧硼烷。

3)在這些過程中,非均相催化劑表現出比均相催化劑(如Pd(OAc)2)更高的周轉數(TON),以及均相鈀催化劑無法實現的獨特選擇性。還研究了非均相催化劑的高效率和獨特選擇性的起源。基于這些非均相過程的優異選擇性,實現了光學純化合物的不對稱合成。動力學研究表明,在再循環期間,反應的速率和收率基本保持不變,這表明Pd-AmP-MCF和Pd-AmP-CNC在這些氧化級聯反應中具有較強的活性。此外,電感耦合等離子體發射光譜(ICP-OES)分析和熱過濾測試表明,這些過程很可能通過異構途徑進行。最新進展表明,Pd-AmP-MCF和Pd-AmP-CNC的活性可以通過添加Ag+生成陽離子Pd(II)進一步提高。此外,在Pd-AmP-MCF催化的氧化級聯過程中觀察到有趣的溶劑效應,并基于催化劑的這一特性開發了溶劑控制的化學選擇性轉化。

總之,這種異質性策略為Pd(II)催化的氧化級聯反應中的鈀失活和選擇性問題提供了解決方案,并實現了有效的催化劑再循環,這將為氧化級聯反應開辟新的機會。

Man-Bo Li et al. Efficient Heterogeneous Palladium Catalysts in Oxidative Cascade Reactions. Acc. Chem. Res., 2021.

DOI: 10.1021/acs.accounts.1c00122

https://doi.org/10.1021/acs.accounts.1c00122

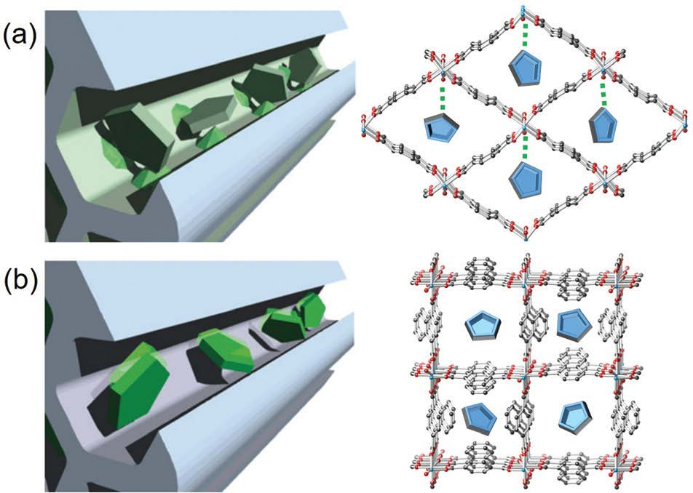

3. Chem. Soc. Rev.: 質子傳導金屬有機框架的合理策略

質子傳導材料在電化學裝置的廣泛應用中發揮了重要作用。尤其是,固態質子導體(SSPC)作為燃料電池(FC)的電解質正在興起,因為它具有在寬廣的溫度范圍內運行的高性能和安全性,成為一種有前景的發電技術。近年來,由于具有高質子傳導性(> 10-2 S cm-1)的多孔金屬有機骨架(MOFs)因其在固體電解質中的潛在應用而得到了廣泛的研究。它們的結構可設計性、結晶度和多孔性有利于制備一種新型的質子導體,并提供一種綜合的導電機制。對于質子傳導性MOF,每個組成部分,如金屬中心,有機連接劑和孔隙空間,是通過一個明智的預先設計策略或合成后修飾來操縱,以通過有效的傳導路徑來改善移動質子濃度。

有鑒于此,京都大學Hiroshi Kitagawa和延世大學Dae-Woon Lim等人,從MOF組分的角度,重點介紹了高質子傳導性MOF的合理設計策略,并分析了近年來的典型例子。隨后,討論了質子傳導MOFs設計面臨的挑戰和未來的發展方向。

本文要點:

1)多孔金屬有機框架已成為各種應用的平臺。特別是,質子傳導性MOF在過去十年中迅速增長,并以逐年增加的速度取得了巨大的進展。該工作討論了從框架設計到孔環境的各種策略,以及具有代表性實例的質子傳導性MOFs的獨特研究。具有高電導率的質子傳導性MOF所需的特征如下:(1)框架的魯棒性;在任何操作過程中,至少在水合和脫水過程中,框架的主干應該被保留;(2)質子給體和規則氫鍵的有序質子位點;(3)高載流子密度的浸漬。具有酸官能團(例如羧酸根,膦酸根和磺酸根)的酸性支鏈是設計質子傳導性MOF的理想材料。此外,將酸性客體包裹在空隙中成為該領域的一種更通用的方法。

2)然而,在實際應用中仍存在一些障礙,如結構穩定性、膜的制備、晶界效應等。此外,有限的工作溫度也是一個挑戰。從質子傳導MOF的研究角度來看,(1)從報告的結構的大數據系統中挖掘潛在的候選對象作為未來的工作很重要;(2)通過柔性結構設計潛在的傳導途徑,這種結構在表面上是不可見的,并且可以對外部刺激作出反應,有助于在低濕度條件下形成牢固的氫鍵網絡。(3)從結構角度看,小孔徑大空腔可以有效防止導電介質逸出,并在空腔內封裝大量導電介質。(4)通過pKa梯度設計定向質子擴散可能為創造新材料提供機會;(5)低溫下的高質子導電性和與H2O介質相當的無水質子導電性可以作為下一個質子導電性MOFs的研究目標; 6)為提高質子交換膜(PEM)的機械強度,有必要研究MOFs和聚合物的雜化材料;(7)利用各種工具全面了解導電機理,有利于設計新的質子導體。

Dae-Woon Lim et al. Rational strategies for proton-conductive metal–organic frameworks. Chem. Soc. Rev., 2021.

DOI: 10.1039/D1CS00004G

https://doi.org/10.1039/D1CS00004G

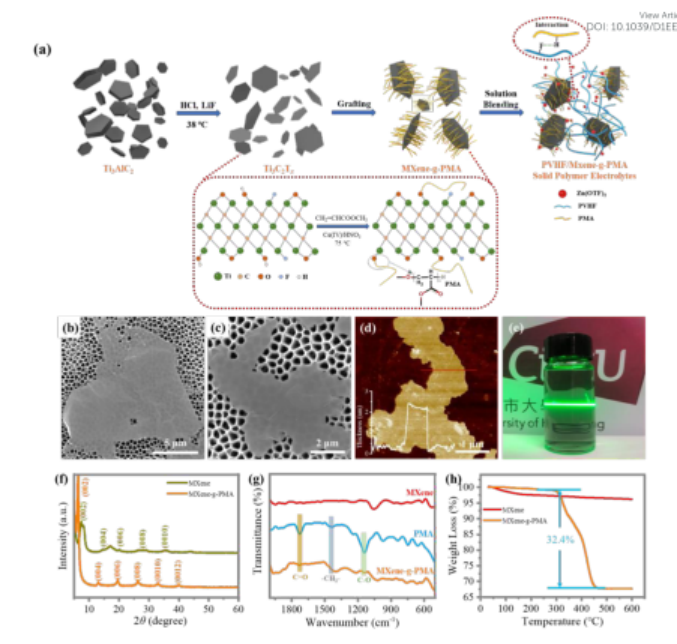

4. EES:接枝MXene/聚合物電解質助力在低溫/高溫下延長保存期限的高性能固體鋅電池

水系鋅離子電池(ZIBs)的鋅金屬負極存在枝晶和副反應析氫反應(HER)、鈍化等嚴重問題,嚴重制約了ZIBs的壽命。近日,香港城市大學支春義教授首次報道了一種基于聚丙烯酸甲酯接枝MXenes(PVHF/MXene-g-PMA)填充聚偏氟乙烯-共六氟丙烯的固體聚合物電解質(SPE)以解決ZIBs面臨的上述問題。

本文要點:

1)由于高度接枝的PMA和PVHF基體之間獨特的相互作用,研究人員獲得了均勻分散的MXenes。所獲得的SPE的離子電導率比PVHF基體高三個數量級,室溫下達到2.69×10-4 S cm-1。并實現了高可逆性的無枝晶鍍鋅/剝離(在室溫下循環達到1000 h,在高溫下達到200 h)。

2)制造的具有消除HER和抑制的負極Zn枝晶的固態全電池在室溫下在2 C下表現出10000次循環的優異循環性能,并且可以在-35至100 ℃的溫度范圍內正常工作。在低溫/高溫下保存后,全固態ZIBs的保存期限超過90天。

這項研究在具有優異穩定性和可靠性的全固態ZIBs方面取得了實質性進展,其有效抑制了枝晶和副反應、實現了優異的循環性能和顯著的儲存期限。

Ze Chen, et al, Grafted MXene/Polymer Electrolyte for High Performance Solid Zinc Batteries with Enhanced Shelf Life at Low/High Temperatures, Energy

Environ. Sci., 2021

DOI: 10.1039/D1EE00409C

https://doi.org/10.1039/D1EE00409C

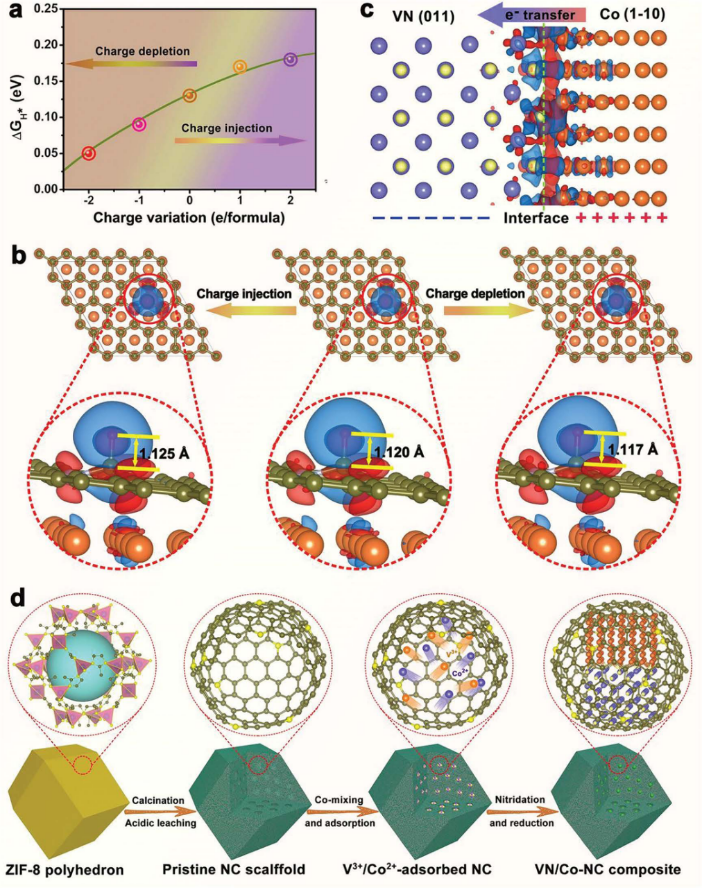

5. EES: 電荷泵浦效應使Co-NC在pH通用析氫反應中優于Pt催化劑

一種過渡金屬(TM)與N摻雜碳(NC)納米復合材料相結合,被認為是一種替代性的電催化劑,對析氫反應(HER)表現出與Pt相當的活性,但到目前為止,沒有任何一個例子能勝過Pt酸性,堿性和中性介質中的活性,這是因為對固有催化活性的調節不足。有鑒于此,復旦大學吳仁兵研究員等人,通過簡便的ZIF驅動的主客體方法成功地制備了嵌入N摻雜碳電催化劑中的VN/Co異質結構。Co/VN的晶格耦合和從Co到VN的電荷轉移可以通過增強對氫中間體的固有吸附能力來有效改善VN/Co-NC的HER性能。

本文要點:

1)開發了一種簡便的沸石咪唑酯框架(ZIF)驅動策略,以在N摻雜的多孔碳多面體中構建VN/Co異質結的界面工程,包括在ZIF-8衍生的微孔上吸附雙金屬Co和V鹽,然后同時進行熱還原和氮化。

2)報道了一種界面工程VN/Co-NC電催化劑,在1.0 M KOH,0.5 M H2SO4和1.0 M PBS溶液中,過電位分別只有44、22和163 mV時,可以實現10 mA cm-2的電流密度,不僅優于先前報道的TM–NC實例,而且還超過了商用Pt@C催化劑。更重要的是,在寬的pH范圍內,高催化活性可以保持72小時以上。

3)密度泛函理論計算和基于同步加速器的X射線吸收精細結構研究表明,優異的催化性能主要歸因于具有合適晶格失配的結構明確的VN/Co異質界面,從而通過VN的電荷泵浦效應,允許Co-NC的電子耗竭,從而優化氫中間體的吸附自由能。

總之,該工作不僅在調整TM–NC的電子結構以實現卓越的HER性能方面取得了突破,而且還提供了對其結構-活性相關性的更深入了解。

Ziliang Chen et al. Charge pumping enabling Co–NC to outperform benchmark Pt catalyst for pH-universal hydrogen evolution reaction. Energy Environ. Sci., 2021.

DOI: 10.1039/D1EE00052G

https://doi.org/10.1039/D1EE00052G

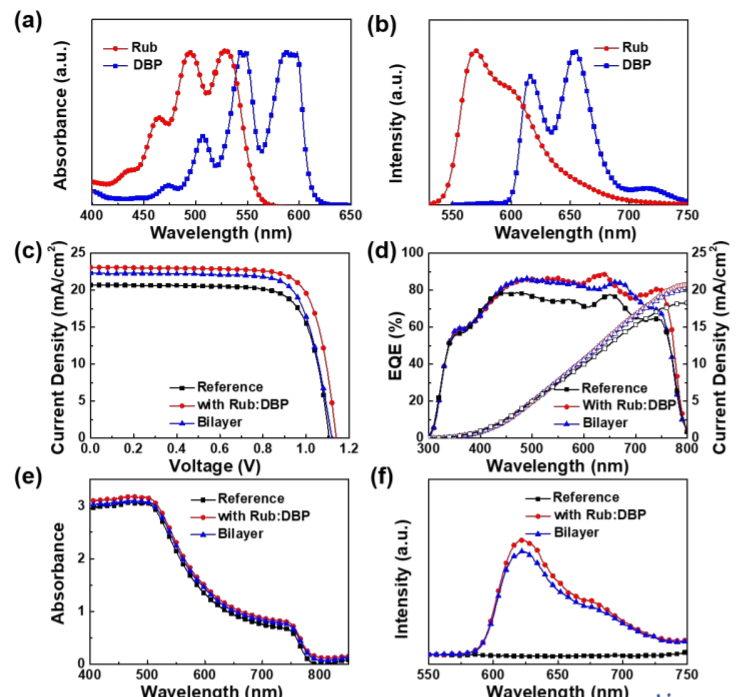

6. EES:上轉換增強鈣鈦礦太陽能電池的光電流

有限的太陽光譜利用率阻礙了鈣鈦礦太陽能電池(PVSC)性能的進一步改善。上轉換(UC)過程將PVSC的光譜吸收范圍從可見光擴展到近紅外(NIR)范圍,并使子帶隙光子傳輸損耗最小化。來自紅熒烯(Rub)和二苯并四苯基過環蒽(DBP)的鈣鈦礦敏化三重態-三重態淬滅(TTA)在UC應用中顯示出巨大潛力。南昌大學Licheng Tan 和Yiwang Chen等人首先將TTA UC機制引入PVSC中,以將NIR光子轉換為可見光子,從而促進光電流的明顯改善。

本文要點:

1)得益于TTA UC效應和具有鈣鈦礦的Rub:DBP UC層的能帶匹配,基于MAPbI3的PVSC獲得20.18%的效率,同時開路電壓和短路電流密度顯著提高。2)另外,由于形成π-共軛附聚物,因此紅熒烯摻雜作為鈣鈦礦結晶核的生長位點,可促進鈣鈦礦的生長。此外,基于Rub:DBP的未封裝器件具有出色的水分穩定性,在空氣中(濕度為50-70%,溫度為25°C)存儲14天后,可以保持原始效率的80%以上。

Wangping Sheng et al. Tremendously Enhanced Photocurrent Enabled by Triplet-Triplet Annihilation Up-Conversion for High-Performance Perovskite Solar Cells,Energy Environ. Sci., 2021

DOI:10.1039/D1EE00631B

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ee/d1ee00631b#!divAbstract

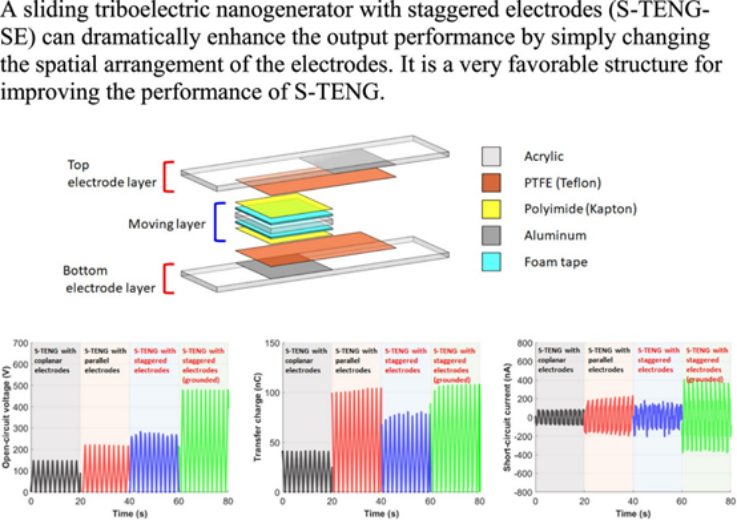

7. Nano Energy: 基于交錯電極的滑動摩擦電納米發電機

摩擦電納米發電機(TENG)是基于摩擦起電和靜電效應,屬于將機械能轉換為電能的發電設備。TENG具有重量輕,功率高,成本效益高和簡單的制造工藝的特點,即使在較低的工作頻率下仍具有很高的效率,使其有望成為應用于物聯網設備的電源選擇。TENG可以根據其工作模式分為四種類型:接觸分離,側向滑動,單電極和獨立式摩擦電層。獲得連續滑動的最簡單方法是使用旋轉。因此,關于S-TENGs的許多研究都采用了一種磁盤結構,其中兩個電極排列在一個磁盤平面中。在大多數有關S-TENG的研究中,電極放置在同一平面上,并且它們之間有絕緣空間。有關電極的不同空間排列的研究很少。在此,韓國高麗大學Jaehwa Jeong等人提出一種帶有交錯電極的S-TENG,通過簡單地改變電極的空間排布即可提高輸出性能。這項工作有望為S-TENG技術的發展提供有價值的思路。

本文要點:

1)通過簡單地改變電極的空間布置來顯著提高S-TENG的輸出性能。通過在空間上錯開電極,可以同時增加轉移電荷(由于增大的摩擦面積而引起)和開路電壓(由于減小的電容而引起)。

2)通過一系列的仿真和實驗,證實了S-TENG-SE優于具有傳統電極排布的S-TENGs。與常規S-TENG相比,實驗性開路電壓,轉移電荷和短路電流分別增加了3.3倍,2.7倍和4.5倍。

3)結果表明,所提出的S-TENG-SE的結構比傳統的S-TENG的結構更有利于實現更好的性能。

Yongjoo Lee, et al. Sliding triboelectric nanogenerator with staggered electrodes. Nano Energy. 2021

DOI: 10.1016/j.nanoen.2021.106062

https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106062

8. ACS Energy Lett.:具有添加劑的商用碳酸鹽電解質助力高性能鋰金屬電池

鋰金屬負極被認為是高能量密度電池負極材料的最終選擇。然而,在碳酸鹽電解質中形成的以有機為主的固體電解質界面(SEI)對金屬Li的界面能較低,且電阻率較高,導致鍍鋰/剝離庫侖效率(CE)低于99.0%,且Li枝晶生長嚴重。近日,馬里蘭大學王春生教授,清華大學何向明教授首次報道了在商用碳酸鹽電解質中引入FEC-SL/LiNO3復合添加劑,從而獲得了優異的循環穩定性和鋰金屬負極的高CE,其性能優于不加添加劑的碳酸鹽電解質和單獨添加FEC或LiNO3的碳酸鹽電解質。值得注意的是,LiNO3是通過使用LiNO3/環丁砜(SL)濃溶液引入電解質中,其中SL載體溶劑比碳酸鹽溶劑具有更高的LiNO3溶解度和更高的氧化穩定性。

本文要點:

1)實驗結果表明,與在1 M LiPF6/EC-DMC(體積比為1:1)電解質(簡稱BE)相比,在BE中加入FEC-SL/LiNO3添加劑(簡稱Be-FeC-SL/LiNO3)之后,鍍鋰/剝離的CE從84.4%提高到99.5%。

2)研究發現,由于LiNO3和FEC的協同作用,在鋰金屬負極表面構建了一種具有高鋰離子電導率的疏鋰LiF-Li3N增強型SEI,在降低Li成核過電位的同時抑制了Li枝晶的生長。

3)具有BE-FEC-SL/LiNO3電解質的4.3 V LiNi0.80Co0.15Al0.05O2(NCA)/Li(50 μm)全電池在150次循環后的容量保持率達到90.8%,平均CE為99.7%。

這項工作為實現具有最佳性能的基于商用碳酸鹽電解質的高壓LMBs提供了一種簡單、經濟的策略。

Nan Piao, et al, Lithium Metal Batteries Enabled by Synergetic Additives in Commercial Carbonate Electrolytes, ACS Energy Lett. 2021

DOI: 10.1021/acsenergylett.1c00365

https://doi.org/10.1021/acsenergylett.1c00365

9. EnSM: 將阻燃磷酸鹽原位封裝到聚合物基體實現穩定的準固態鋰金屬電池

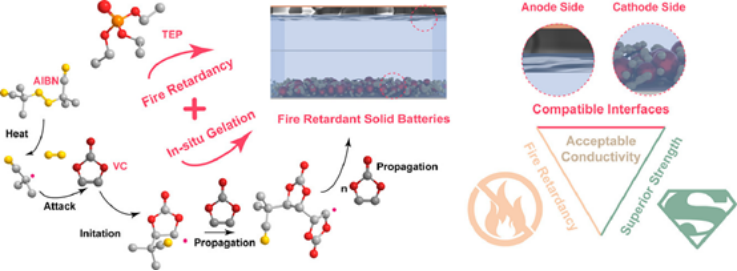

基于鋰離子在鋰金屬負極上可逆鍍覆/剝離的鋰電池已經得到了廣泛的研究,因為與傳統鋰離子電池相比,鋰電池可以提供更高的能量輸出。如果使用有機液體電解質,鋰金屬負極通常會在電極-電解質界面處出現枝枝晶和連續的副反應,從而導致安全隱患和低庫侖效率。通過改用固態電解質(SSE),可以抑制抑制上述問題,并且能提升電池的安全性和循環壽命。在室溫下,陶瓷SSE的Li+電導率與液體電解質相當,但是大多數陶瓷顆粒與兩個電極的界面接觸都很差,并且機械性能也很差,無法與現有的LIB制造工藝相匹配。對此,可行的做法是將有機液體電解質引入聚合物基體中,但是,其的大多數組分都是易燃的,存在安全隱患。為了應對這一挑戰,近日,中國科學院化學研究所郭玉國和辛森研究員等人通過將阻燃液態磷酸鹽原位封裝到堅固的固體聚碳酸酯基體中,實現了一種不易燃的SLHE。

本文要點:

1)原位固化SLHE同時具有高Li+電導率(4.4 mS cm-1),楊氏模量(12.4 GPa),Li+遷移數(0.76)和寬的電化學窗口(0-4.9 V vs. Li+/Li)有效抑制負極上的枝晶和不利的副反應,并提供與高壓正極的相容性。

2)通過將液態磷酸鹽增塑劑引入聚合物骨架,SLHE成為阻燃劑,而聚合物骨架和增塑劑均具有電絕緣性。

3)通過使用不易燃的SLHE,Li||LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2電池在200次循環后保留了初始容量的87.7%,Ah級Li||LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2袋式電池顯示出更高的安全性,并且通過了第三方授權的穿刺測試。

Shuang-JieTan, et al. In-situ encapsulating flame-retardant phosphate into robust polymer matrix for safe and stable quasi-solid-state lithium metal batteries. Energy Storage Materials. 2021

DOI: 10.1016/j.ensm.2021.04.020

https://doi.org/10.1016/j.ensm.2021.04.020

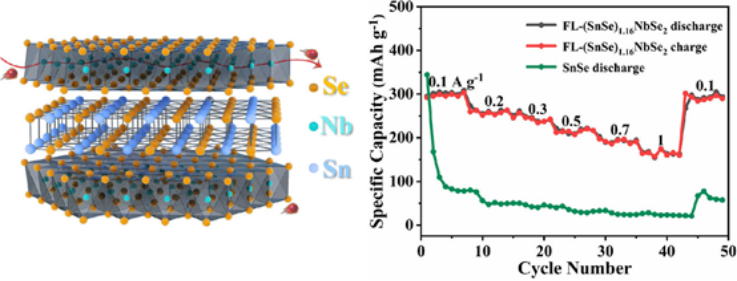

10. EnSM: 基于NbSe2的錯配層狀硫族化物具有優異的儲鉀性能

由于K+/K的標準氧化還原電位低(-2.93 V)和豐富資源優勢(地殼中的2.09 wt%),鉀離子電池(KIBs)成為了目前的研究熱點,在大規模儲能領域中具有較大的競爭力。KIB應用的最大挑戰是尋找合適的電極材料,這是因為較大的半徑使K+在電極中的擴散緩慢,并且K+在電極材料中的嵌入脫出會產生巨大的體積膨脹。為了解決這些問題,目前已經做出了許多努力。二維(2D)過渡金屬二硫化物(TMDC)由于其高的理論容量和較大的層間距成為有前景的鉀離子電池(KIB)負極材料。然而,TMDC的應用受到循環期間的體積膨脹和相對較差的導電性的限制。為了應對這一挑戰,近日,中國科技大學余彥和王青松教授等人開發了一種通用的策略,可以通過簡單的自上而下的過程制備一系列基于NbSe2的錯配層狀化合物MLC,這項工作為設計用于儲能系統的新型層狀結構電極材料提供了一條新途徑。

本文要點:

1)通過簡便的燒結方法開發了(SnSe)1.16NbSe2和(PbSe)1.14NbSe2,MLC中的軟性和剛性亞單元逐層精細地排列,以形成高度有序的自然異質結構。

2)NbSe2亞單元充當導電骨架,不僅增強了高容量硒化物單元(SnSe或PbSe)的反應動力學,而且還提供了限制和保護以適應K+插入/脫出過程中巨大的體積變化,從而改善了電化學性能。

3)FL-(SnSe)1.16NbSe2和FL-(PbSe)1.14NbSe2都具有目前最高的可逆容量,優于單一組分的SnSe,PbSe和NbSe2。這項工作充分證明了基于NbSe2的MLC在大規模儲能應用中的巨大潛力,并為拓寬設計具有先進納米結構的新型高性能電極材料的方法鋪平了道路。

Qingkui Peng, et al, Boosting Potassium Storage Performance via Construction of NbSe2–Based Misfit Layered Chalcogenides. Energy Storage Materials. 2021

DOI: 10.1016/j.ensm.2021.04.032

https://doi.org/10.1016/j.ensm.2021.04.032

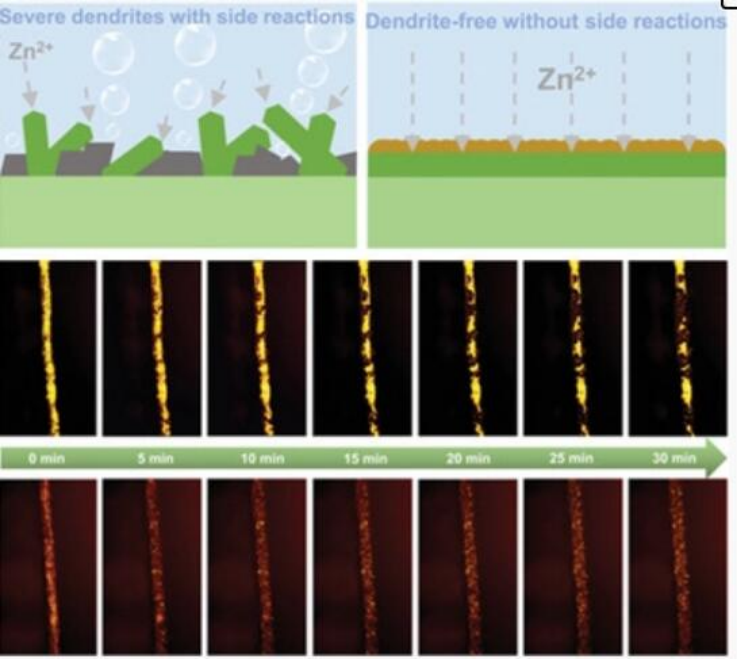

11. AFM:通過多功能硒化鋅保護層來消除枝晶和副反應助力高性能水系Zn金屬電池

嚴重的腐蝕、析氫副反應和枝晶生長等問題嚴重阻礙了水系Zn金屬電池(AZMBs)的發展。此外,AZMBs不能實現大容量也阻礙了其商業化。近日,北京大學侯仰龍教授報道了在裸露的Zn表面原位構建了一種多功能保護層,有效地解決了上述AZMBs面臨的問題問題;該保護層由密集堆積的ZnSe納米顆粒組成(Zn@ZnSe)。這種致密的保護層可有效消除界面副反應,包括腐蝕和析氫副反應,從而使得AZMBs在整個使用周期(包括儲存期和工作期)內保持出色的電化學穩定性。

本文要點:

1)系統的密度泛函理論(DFT)計算和原位光學顯微鏡分析結果顯示,ZnSe的低鋅親和力導致Zn2+濃度增加,從而在電解質-ZnSe界面提供了均勻的Zn2+通量。此外,ZnSe–Zn界面間的原子成鍵引起的電荷分布不平衡加速了Zn離子的沉積,極大地抑制了Zn枝晶的生長。

2)實驗結果顯示,基于Zn@ ZnSe的對稱電池表現出高倍率性能,穩定運行超過1500小時(10 mA cm-2,1 mAh cm-2)。即使在高倍率(10 mA cm-2,5 mAh cm-2)下具有大的面積容量,Zn@ZnSe電池仍能在低極化電壓(50 mV)下長期穩定運行。最后,將Zn@ZnSe||MnO2進一步應用于MnO2||Zn全電池中,電池可穩定工作1800次以上,CE接近100%,顯示出較大的應用潛力。

這種高倍率、大容量可消除枝晶和副反應的策略為AZMBs的發展提供了一種很有前途的解決方案。

Long Zhang, et al, Eliminating Dendrites and Side Reactions via a Multifunctional ZnSe Protective Layer toward Advanced Aqueous Zn Metal Batteries, Adv. Funct. Mater. 2021

DOI: 10.1002/adfm.202100186

https://doi.org/10.1002/adfm.202100186

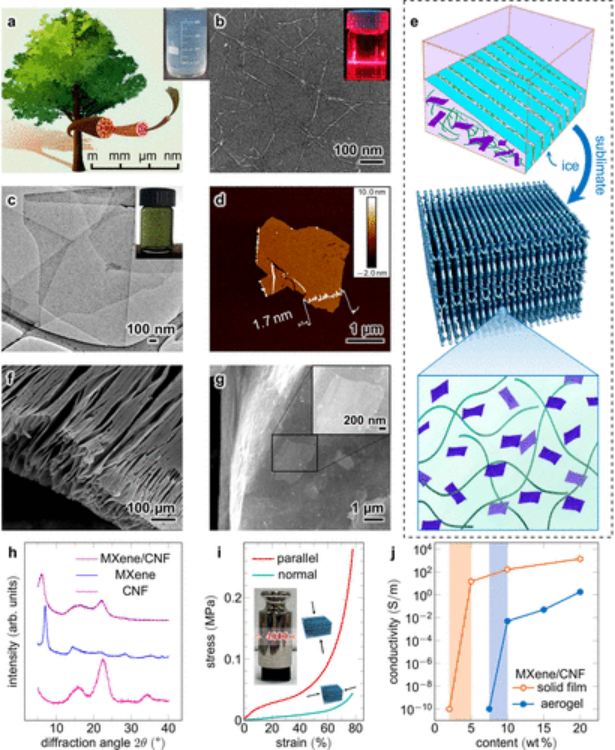

12. ACS Nano: 基于纖維素納米纖維和導電納米材料的太赫茲雙折射仿生氣凝膠

生物聚合物氣凝膠因其重量輕、孔隙率可變、微結構設計、可持續性和可再生性等優點而受到學術界和工業界的廣泛關注。生物聚合物氣凝膠可進一步與其他具有優異電學,熱學和光學性能的其他納米材料結合使用,在保溫、儲能、傳感器、電磁波吸收或屏蔽等方面具有巨大的應用潛力。這些生物聚合物氣凝膠中的功能性結構單元和孔微結構為引入更多功能性或改善其性能提供了更多可能性。例如,纖維素,氧化石墨烯和海泡石納米棒的組合有助于實現超絕熱,阻燃,輕質但堅固的生物聚合物泡沫,其性能要優于傳統的基于聚合物的絕緣材料。

有鑒于此,瑞士聯邦材料測試與開發研究所(EMPA)的Gustav Nystr?m和Elena Mavrona等人,通過簡單的雙向冷凍干燥方法組裝合成了仿生,層狀和高度多孔的過渡金屬碳化物(MXene)包埋纖維素納米纖維(CNF)氣凝膠。

本文要點:

1)生物聚合物氣凝膠具有大規模,平行定向的微米級孔隙,并具有出色的機械強度和柔韌性,可調節的電性能以及低密度(2.7–20 mg/cm3)。有效利用CNF,MXene和層狀孔,使氣凝膠在太赫茲(THz)范圍內具有異常高的雙折射性。在0.4 THz時,雙折射值可高達0.09-0.27,可與大多數商業THz雙折射材料(例如液晶)相比較,其衰變快、成本高、制備工藝復雜。

2)對不同MXene含量的CNF氣凝膠進行了經驗建模,并與銀納米線或碳納米管包埋的CNF氣凝膠進行了實驗比較。值得注意的是,三維氣凝膠充分利用了CNF、導電納米材料和層狀孔微結構的協同作用,在太赫茲狀態下具有良好的雙折射率。

3)實驗表明,導電納米材料的本征性質、納米材料的含量、孔隙率和層狀多孔結構對THz參數,如對仿生生物聚合物氣凝膠的吸收率和雙折射率等有很大影響。生物聚合物氣凝膠光學各向異性的測定為進一步探索基于超輕、獨立、低成本的仿生多孔結構太赫茲器件奠定了基礎。

總之,該工作制備的太赫茲雙折射仿生生物聚合物氣凝膠為開發基于輕質,獨立,低成本多孔結構的太赫茲器件提供了有希望的途徑。

Zhihui Zeng et al. Terahertz Birefringent Biomimetic Aerogels Based on Cellulose Nanofibers and Conductive Nanomaterials. ACS Nano, 2021.

DOI: 10.1021/acsnano.1c00856

https://doi.org/10.1021/acsnano.1c00856