1. Nature Commun.:界面電子轉移引發的復合氧化物的三維帶填充控制

復合氧化物中過渡金屬的d帶填充在確定其結構、電子和磁性方面起著至關重要的作用。傳統上,氧化物異質界面的能帶填充控制是通過場效應晶體管結構中的靜電修飾或電子轉移來實現的,但這僅限于界面處的準二維。有鑒于此,中科院物理所郭建東研究員和北京大學高鵬研究員等人通過更改設計的氧化物異質結構中的局部晶格配位,報告了一種三維(3D)帶填充控制。

本文要點:

1)通過設計LaCoO3(LCO)/LaTiO3(LTO)異質結構,報告了LCO的d段填充和拓撲相變的三維調制。由于異質界面上費米能級(EF)的失配,電子從LTO向LCO轉移,導致鈣鈦礦LCO不穩定。

2)然后,氧離子從LCO釋放出來,形成具有降低Co價態的局部晶格構型。這些局部構型的重新分布導致整個LCO膜的三維拓撲相變。通過調節LaTiO3的厚度,會產生不同的晶相和Co的帶隙填充,從而產生不同的磁基態,導致從FM向反鐵磁(AFM)有序的磁性躍遷。

3)這一發現為通過設計異質界面來控制復合氧化物的三維突變性質提供了一種簡單的方法。這種三維修飾突破了電場效應的局限,這種效應只適用于超薄的氧化膜,從而在神經形態計算和離子電子學方面具有潛在的應用前景。

Meng Meng et al. Three dimensional band-filling control of complex oxides triggered by interfacial electron transfer. Nat. Commun. 2021, 12 (1), 2447.

DOI: 10.1038/s41467-021-22790-0.

https://www.nature.com/articles/s41467-021-22790-0

2. Chem. Soc. Rev.: 非晶無機半導體用于開發太陽能電池、光電催化和光催化的研究進展

非晶無機半導體由于其固有的無序結構和熱力學亞穩態而具有獨特的電學和光學特性,引起了人們越來越多的關注。近年來,非晶無機半導體在太陽能電池、光電催化和光催化等新技術中得到了廣泛的應用。據報道,非晶相可以提高這些應用的效率和穩定性。雖然這些現象已經得到很好的證實,但它們的機制長期以來仍不清楚。

有鑒于此,美國佐治亞理工林志群教授等人,首先介紹了非晶無機半導體的研究背景和性質。然后,論述了非晶無機半導體基材料在太陽能電池、光電催化和光催化方面的最新進展和當前的挑戰。特別討論了非晶無機半導體在這些領域的顯著性能背后的機制。最后,對非晶無機半導體的應用前景進行了展望。

本文要點:

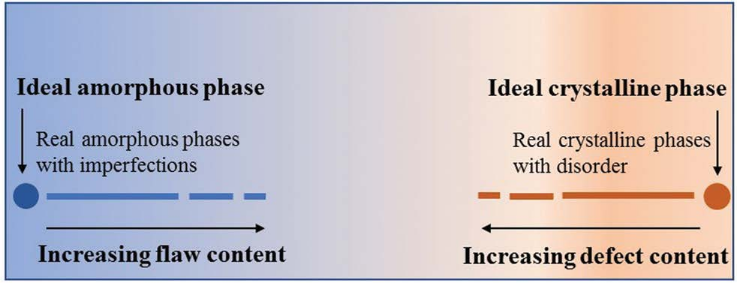

1)綜述了近年來非晶無機半導體基材料在太陽能電池、光電催化和光催化方面的應用進展。已經發現非晶相材料以三種主要方式改善了效率和穩定性。首先,非晶相層提供了足夠的表面覆蓋率,同時最大程度地減小了材料和液體溶液之間的電荷轉移阻力。非晶材料具有較高的比表面積,在物理上橋接體異質結之間的間隙,以保持電接觸并降低接觸界面電阻。其次,非晶半導體的導電性更強,因為帶尾態的電子很容易被激發成高遷移率態。此外,空穴擴散可以通過O-O過氧鍵在非晶半導體層中觸發。最后,非晶相涂層可以保護器件免受腐蝕性氧化還原耦合。

2)盡管取得了這些進展,但用于光電轉換的非晶無機半導體材料的研究仍處于起步階段,還有許多問題和挑戰需要克服。首先,應仔細研究功能性非晶半導體的結構框架,例如缺陷類型,組成,活性位點等。太陽能電池、PECs和光催化劑的光吸收和轉換性能在很大程度上依賴于材料的表面微觀結構。具有不同微觀結構(例如缺陷類型)的相同非晶半導體可能會導致太陽能電池、光電催化和光催化的性能出現極大差異。應該對由非晶半導體的缺陷產生的中間能隙狀態進行更深入的研究。其次,需要對非晶半導體的電子和光學特性給予更多的關注和探索,以充分了解它們在光吸收和光轉換中的作用。第三,與晶體材料不同,非晶態無機半導體在制備過程中缺乏標準化,導致批次之間的結果不同。第四,晶相和非晶相之間的邊界不明確。眾所周知,非晶和結晶材料之間的主要區別是長程結構順序,但非晶和結晶相之間的相變區很寬,難以清楚地描繪出輪廓。

Bing Wang et al. Amorphous inorganic semiconductors for the development of solar cell, photoelectrocatalytic and photocatalytic applications. Chem. Soc. Rev., 2021.

DOI: 10.1039/D0CS01134G

https://doi.org/10.1039/D0CS01134G

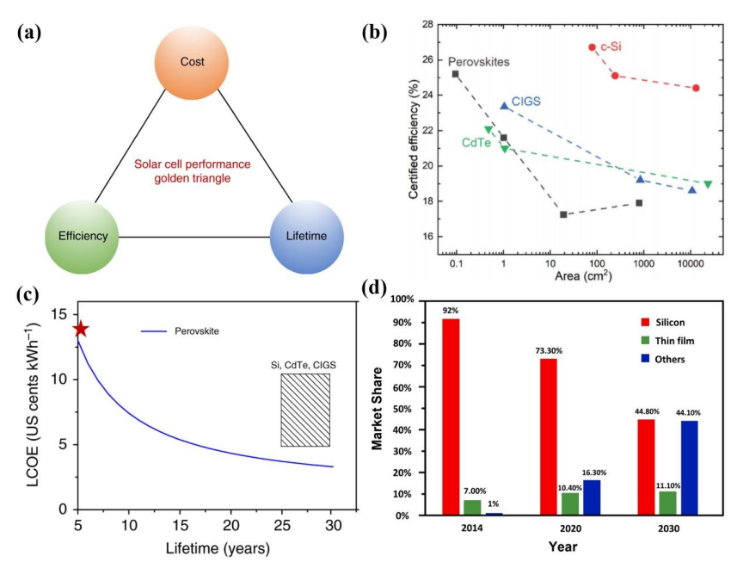

3. EES:通過提高其固有穩定性來推動鈣鈦礦型太陽能電池的商業化

盡管經過十多年的努力,功率轉換效率(PCE)從3.8%迅速提高到25.5%,但鈣鈦礦型太陽能電池(PSC)的實際戶外應用仍因其較差的設備穩定性而受到很大限制。決定PSC穩定性的因素可以分為外在因素和內在因素。可以應用先進的封裝技術來僅排除外部環境因素(例如環境空氣中的水分和氧氣)的影響。PSC的固有穩定性問題很難通過設備工程來徹底解決,從而決定了設備的使用壽命短。新加坡國立大學Yuanhang Cheng和國家納米科學中心丁黎明等人聚焦在PSC的固有穩定性,尤其是與鈣鈦礦活性材料性能相關的穩定性。

本文要點:

1)全面分析了(1)離子的離解和遷移,(2)金屬-鈣鈦礦反應和(3)殘余應變導致的鈣鈦礦材料的幾種降解機理,并總結了提高器件穩定性的相應可能策略。最后,討論了鈣鈦礦光伏技術在未來大規模推廣中的研究方向。

2)該綜述將引起全世界研究人員對鈣鈦礦固有穩定性研究的極大關注,并為進一步提高PSC的操作穩定性提供有用的指導。

Yuanhang Chen*, Liming Ding*, Pushing Commercialization of Perovskite Solar Cells by Improving Their Intrinsic Stability, Energy Environ. Sci., 2021,

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ee/d1ee00493j#!divAbstract

4. EES:軸向Fe-O配位的Fe1N4-O1活性位點助力寬電位范圍內的高選擇性CO2還原

在將CO2電化學還原反應(CO2RR)轉化為CO的過程中,CO在高法拉第效率(FECO)下的窄電位范圍仍然阻礙了其最終實用可行性。盡管通過雜原子摻雜可以有效的設計電子結構。然而,可行的合成和精確的控制仍然具有挑戰性。近日,清華大學彭卿教授,陳晨副教授,化學與精細化工廣東省實驗室Shoujie Liu報道了O摻雜的碳載體與Fe前驅體螯合,可以實現O原子與Fe中心的配位,并有效地將CO2RR轉化為CO。

本文要點:

1)研究人員采用快速熱解法制備了富氧碳載體。在精確控制煅燒條件以誘導具有Fe1N4活性中心的Fe前驅體與氧摻雜載體鍵合后,成功地設計并構建了可用于高選擇性CO2RR的Fe1N4-O1活性位點。

2)實驗結果顯示,合成的催化劑可在310 mV(0.56~-0.87 V vs.RHE)的寬電位范圍內連續保持在接近100%的高FECO。作為比較,研究人員還制備了Fe1N4和Fe1N4-N1位點。結果顯示,Fe1N4和Fe1N4-N1位點在電位點分別為-0.85和-0.64V時,FECO峰值僅能達到64%和92%。

3)結合密度泛函理論(DFT)計算,研究人員發現Fe-O誘導電子局域化的Fe1N4-O1位點更容易脫附CO,抑制了競爭性析氫反應(HER),從而提高了CO的生成活性。

Zhiqiang Chen, et al, Fe1N4-O1 site with axial Fe-O coordination for high-selective CO2 reduction over wide potential range, Energy Environ. Sci., 2021

DOI: 10.1039/D1EE00569C

https://doi.org/10.1039/D1EE00569C

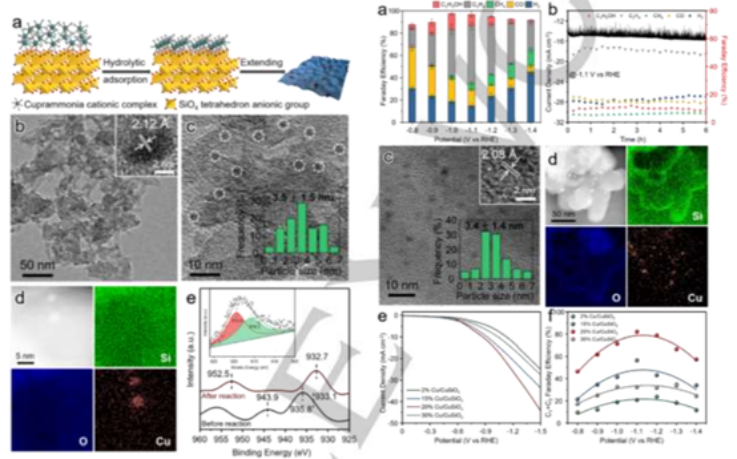

5. Angew: 可控Cu0-Cu+位點用于二氧化碳的電催化還原

電催化還原二氧化碳(CO2ER)對于完成碳循環以及解決能源和環境危機具有重要意義。其中,銅基催化劑對CO2ER尤為重要,因為銅可以結合*CO中間體并將其轉化為多碳產物。尤其是氧化物衍生的銅(OD-Cu)催化劑,由于其優異的催化作用而得到了廣泛的研究,包括其電子結構和幾何結構。但是OD-Cu的反應機理和實際活性位點仍不清楚,這主要是由于氧化銅在還原過程中被迅速還原,一旦停止施加電壓便迅速被再氧化。最近,研究表明,Cu0是CO2ER的活性位點,因為Cu+在電還原過程中OD-Cu中不能穩定地存在。基于此,天津大學鞏金龍教授等人通過控制分散在層狀硅酸銅薄片上的氧化銅形成的Cu0-Cu+位點的結構來增強CO2ER性能。

本文要點:

1)在6小時的測試中,與可逆氫電極(RHE)相比,在-1.10 V時20%Cu/CuSiO3表現出優異的CO2ER性能和51.8%的C2H4法拉第效率。

2)利用原位衰減全反射紅外光譜和密度泛函理論計算來闡明Cu0-Cu+位點上的反應機理。CO2ER活性的提高主要歸因于Cu0-Cu+對的協同作用:Cu0位置激活了CO2,并促進了隨后的電子轉移;而Cu+位點增強了*CO吸附,從而進一步促進C-C耦合。

Jinlong Gong, et al. Controllable Cu0‐Cu+ Sites for Electrocatalytic Reduction of Carbon Dioxide. Angew. Chem. 2021

DOI: 10.1002/ange.202105118

https://doi.org/10.1002/ange.202105118

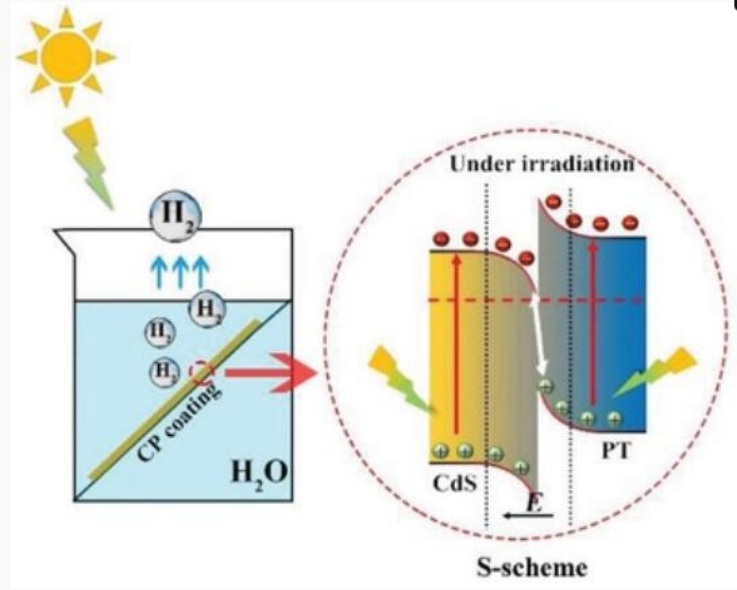

6. AM:一種無機/有機S-方案異質結制氫光催化劑及其電荷轉移機理

受自然光合作用的啟發,構建無機/有機異質結被認為是設計高效光催化劑的一種有效策略。近日,武漢理工大學余家國教授,曹少文研究員報道了通過在有機半導體上牢固地原位生長無機半導體制備了一種S-方案異質結光催化劑。

本文要點:

1)研究人呢元通過典型的Suzuki-Miyaura反應合成了一種基于芘的新型共軛聚合物pyrene-alt-triphenylamine(PT)。PT的表面缺陷位能牢固地錨定CdS納米晶,在PT和CdS之間形成緊密的界面接觸。這種界面相互作用比僅受弱范德華力支配的無機半導體之間的相互作用更強,從而促進界面電荷轉移。也就是說,PT的表面缺陷是電荷轉移促進劑,而不是復合中心。

2)研究人員通過原位輻照X射線光電子能譜分析和光輻照開爾文探針測量清楚地驗證了由于CdS和PT之間費米能級和能帶結構的差異而產生的S-方案電荷轉移機理。

3)實驗結果顯示,優化后的CdS/PT復合材料將2 wt%PT與CdS偶聯,其析氫速率為9.28 mmol h?1 g?1,氫氣泡持續釋放,表觀量子效率為24.3%,是純CdS的8倍。

本工作為在無機/有機耦合的基礎上制備特定的S-方案異質結光催化劑提供了一種方案。

Chang Cheng, et al, An Inorganic/Organic S-Scheme Heterojunction H2-Production Photocatalyst and its Charge T ransfer Mechanism, Adv. Mater. 2021

DOI: 10.1002/adma.202100317

https://doi.org/10.1002/adma.202100317

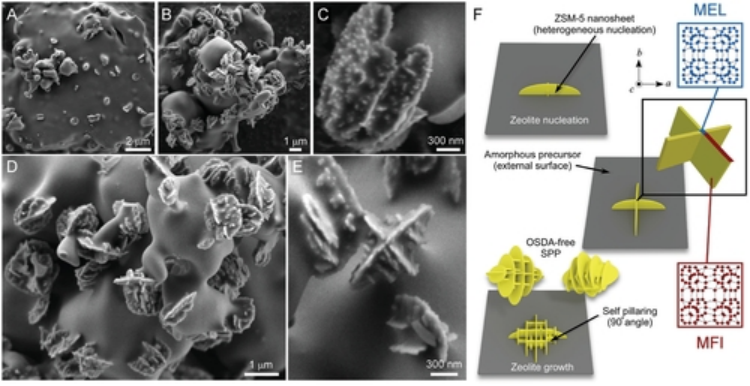

7. AM: 一種新型自柱撐-pentasil沸石的合成工藝

沸石催化劑中的微孔網絡造成了擴散限制,這可能會影響其在許多應用中的性能。有許多方法用于改善多孔鋁硅酸鹽的傳質,包括通過合成后脫硅/脫鋁、表面活性劑處理和模板化引入二級孔結構(介孔/宏觀)。研究表明,分級孔分子篩在烷基化、Fischer - Tropsch合成、甲醇/甲烷升級、裂解和生物質轉化等工業相關化學反應中表現出比常規分子篩更優越的催化性能。雖然這些分級沸石顯著提高了催化劑性能,但它們的合成往往會導致有限的沸石酸濃度(即更高的硅/鋁比)、低產品收率、合成步驟多、需要使用有機結構導向劑的限制。

有鑒于此,休斯頓大學Jeffrey D. Rimer和阿利坎特大學Javier García Martínez等人,演示了一種無有機結構導向劑(OSDA),種子輔助制備自柱撐-pentasil沸石的方法。

本文要點:

1)這是第一次不使用有機物的柱狀MFI型沸石納米片的直接合成方法。研究表明,使用MEL‐或MFI‐類型的沸石作為晶種,可以誘導自柱撐五邊形沸石的自發形成,從而避免了使用任何有機或分支模板來結晶這些分層結構。

2)通過時間分辨電子顯微鏡對其形成機制進行了評估,為非晶前驅體中順序支鏈納米片的異相成核和生長提供了證據。

3)與傳統的ZSM-5催化劑相比,SPP沸石的種子輔助合成具有產率高、酸位濃度高的優點,從而提高了甲醇制烴(MTH)和Friedel-Crafts烷基化 (FCA)反應的催化性能。

總之,該工作突出了一種簡便的,商業上可行的合成方法,可減少傳質限制并提高沸石催化劑的性能。

Rishabh Jain et al. Spontaneous Pillaring of Pentasil Zeolites. Advanced Materials, 2021.

DOI: 10.1002/adma.202100897

https://doi.org/10.1002/adma.202100897

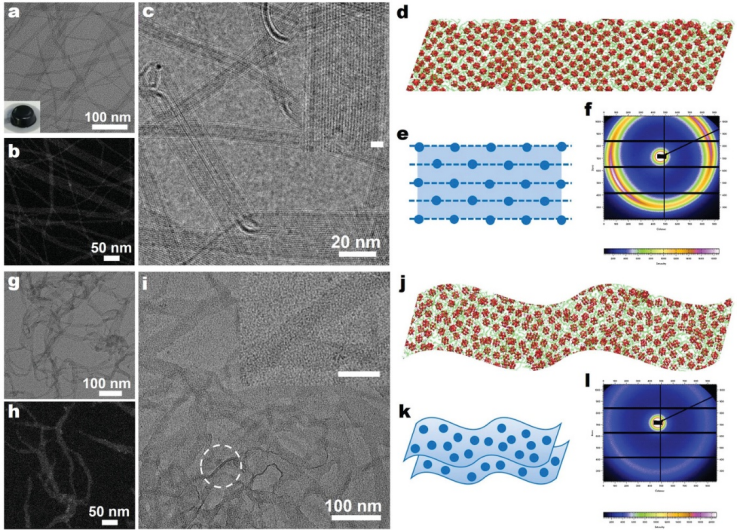

8. AM:基于二氧化鈦/二氧化鋯-多金屬氧酸鹽異質結的亞納米級納米帶

除了提供構象靈活性外,亞納米級納米帶(SNB)還具有超薄的形貌,其性能優于許多較大尺寸的大納米帶。但是,迄今為止,僅合成了一些單組分SNB。有鑒于此,清華大學王訓教授和天津理工大學Wenxiong Shi等人提出了一種簡便的方法來合成具有異質結構的ZrO2-PMoO(PMZ)SNB和TiO2-PMoO(PMT)SNB。

本文要點:

1)SNB由ZrO2/TiO2和多金屬氧酸鹽(POM)納米團簇組成,它們通過納米團簇的聚集和隨后的轉變形成。SNB的形成是由POM和良好/不良溶劑系統的協同作用驅動的。值得注意的是,這些SNBs在室溫氧化脫硫反應中表現出較高的催化活性和穩定性。

2)SNBs令人印象深刻的催化性能得益于POM納米簇,該簇不僅與ZrO2/TiO2核共組裝形成PMZ SNB/PMT SNB的結構單元,而且還充當催化中心。SNB中的ZrO2/TiO2進一步提高了催化性能。而且,所提出的合成方法可以用于生產其他SNB。

因此,該方法為研究將金屬氧化物和POM納米團簇結合生成SNB的優異性能提供了有價值的見解,SNB作為氧化還原催化劑具有很大的潛力。

Simin Zhang et al. Sub-Nanometer Nanobelts Based on Titanium Dioxide/Zirconium Dioxide–Polyoxometalate Heterostructures. Adv. Mater. 2021, 2100576.

DOI: 10.1002/adma.202100576.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202100576

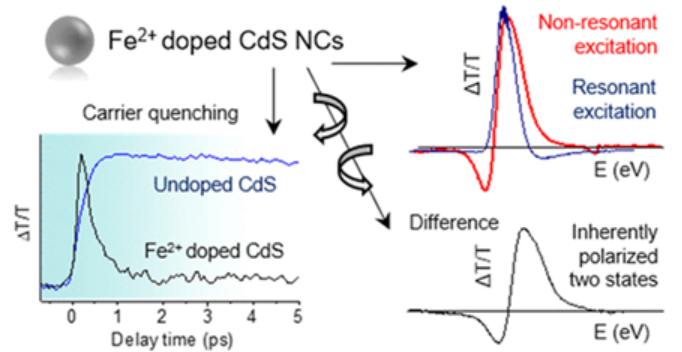

9. Nano Letters:摻鐵CdS納米晶體的磁光斯塔克爾效應

Fe2+摻雜的II-VI半導體由于缺乏能量上可接近的多重自旋態構型,因此并未發現有趣的自旋電子學應用。近日,印度賈瓦哈拉爾·尼赫魯高級科學研究中心Ranjani Viswanatha等首次證明了均勻摻雜的Fe2+離子與主體CdS納米晶體的無簇相互作用對于兩個自旋態是不同的,并且在光學擾動下會產生兩個磁當量的激子態。

本文要點:

1)作者通過超快瞬態吸收光譜法以及基態和激發態的密度泛函理論分析相結合,證明了存在磁光斯塔克爾效應(MOSE)。

2)MOSE引起的自旋狀態之間的能隙在觀察的時間內不會衰減,這與光學和電的Stark位移不同。

3)MOSE是由于在室溫下長時間的磁光相互作用而產生的,瞬態和基態電子結構和特性的DFT計算研究也反映了該變化。

該工作為II-VI半導體材料在自旋相關的應用奠定了基礎。

Mahima Makkar, et al. Magneto-Optical Stark Effect in Fe-Doped CdS Nanocrystals. Nano Lett., 2021

DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00126

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.1c00126

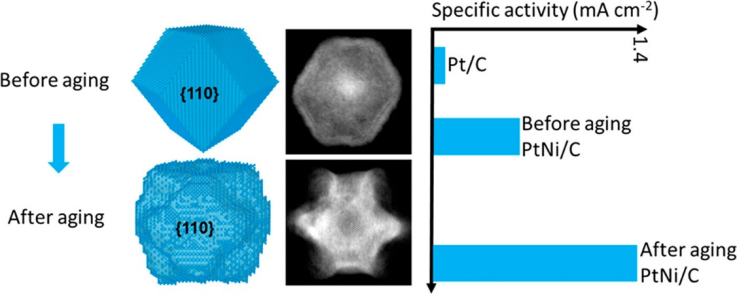

10. Nano Letters:提高納米PtNi顆粒氧還原性能的油胺老化

商用碳負載納米鉑(Pt/C)催化劑是用于聚合物電解質膜燃料電池(PEMFCs)中陽極氫氧化反應(HOR,4H2→4H++4e?)和陰極氧還原反應(ORR,O2+4H++4e?→2H2O)的有效電催化劑。近日,澳大利亞悉尼大學Candace I. Lang,英國曼徹斯特大學Sarah J. Haigh報道了一種快速液相合成PtNi合金納米顆粒的策略,該納米顆粒具有優異的ORR催化性能。

本文要點:

1)這種一鍋共還原膠體合成的PtNi合金納米顆粒具有單分散的菱形十二面體形貌的單晶納米顆粒群,邊緣富鉑,成分接近Pt1Ni2。

2)研究人員利用納米尺度的三維成分分析首次揭示了菱形十二面體Pt1Ni2顆粒的油胺(OAm)老化導致Ni從表面刻面中浸出,產生具有凹面的老化顆粒,從而具有異常高的比表面積和Pt2Ni1組成。

3)實驗結果顯示,修飾后的PtNi合金納米顆粒的催化性能比原始的PtNi菱形十二面體顆粒高出兩倍以上,而且循環耐久性也得到了改善。而且其ORR催化性能遠遠超過商用的Pt/C納米顆粒電催化劑,無論是質量比活性(高達25倍)還是固有比活性(高達27倍)。

Gerard M. Leteba, et al, Oleylamine Aging of PtNi Nanoparticles Giving Enhanced Functionality for the Oxygen Reduction Reaction, Nano Lett., 2021

DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00706

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c00706

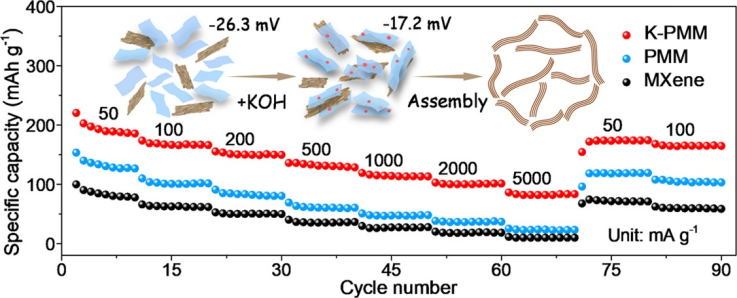

11. Nano Energy:具有局部層狀結構的多孔MXene整體用于提高贗電容和快速儲鈉

MXenes被認為是一種典型的通過嵌入機制儲存電荷的贗電容材料,在鈉離子電池中引起了廣泛的研究。然而,如何在保證優異倍率性能的前提下,合理設計MXenes的功能化結構,以提高其儲鈉性能,仍是一項具有挑戰性的工作。近日,天津大學楊全紅教授,陶瑩副教授報道了提出了一種在KOH輔助下的高效自組裝策略,以實現多孔Mxene(Ti3C2Tx)整體的交聯結構,使其具有較厚的孔壁和穩定的網絡。

本文要點:

1)所得到的KOH輔助的多孔MXene整體柱平衡了多孔結構和有效的層狀結構,增加了層間距,從而確保了足夠的活性中心來存儲Na+。此外,K+在MXene納米片上的吸附可以減緩其在組裝過程中的氧化過程。

2)實驗結果表明,KOH輔助的MXene表現出優異的倍率性能和較高的Na+存儲容量(100 mA g-1時為188 mA h g-1),1500次循環后容量保留率為114%。這是因為增加的層狀結構提供了額外的插層贗電容,而豐富的孔隙確保了快速的離子傳輸。

這項工作將加深人們對多孔MXene宏觀組裝中儲鈉機理的理解,并啟發研究人員進一步探索其他面向功能的2D電化學儲能材料的結構設計。

Juan Zhao, et al, Porous MXene Monoliths with Locally Laminated Structure for Enhanced Pseudo-capacitance and Fast Sodium-ion Storage, Nano Energy, (2021)

DOI:10.1016/j.nanoen.2021.106091

https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106091

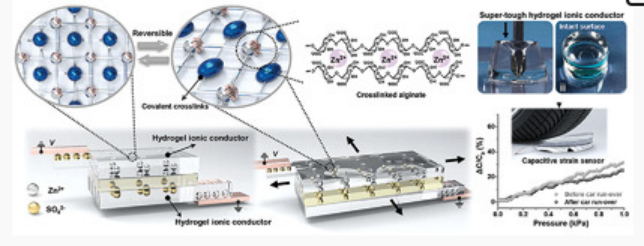

12. AFM:基于動態超韌性水凝膠/有機凝膠的高穩定耐用電容式應變傳感器

基于水凝膠離子導體的電容式應變傳感器以其結構堅固、無漂移傳感、靈敏度高、精度高等優點得到了迅速發展。然而,傳統水凝膠導體的機電穩定性不理想,通常容易受到大變形和嚴重的機械沖擊,這仍然是一個挑戰。另外,對介質層的粘附性和力學性能的研究還不夠充分,這也是影響整個器件機械適應性的關鍵。近日,香港城市大學支春義教授,深圳市市政設計研究院有限公司姜瑞娟報道了一種基于耗能雙交聯水凝膠導體和半互穿網絡結構有機凝膠介質的動態超韌電容型應變傳感器。

本文要點:

1)這種水凝膠導體以共價交聯的PAM網絡為基本骨架來維持其基本形狀,同時通過將纏繞在一起的海藻酸鏈與Zn2+進行交聯,在PAM結構域內形成第二離子交聯網絡。所得水凝膠導體呈現典型的互穿網絡和雙交聯結構,在應力作用下,能通過海藻酸鋅交聯網絡的物理離子鍵斷裂有效地耗散能量,然后在去除應力后恢復。此外,通過在PAA基體中引入聚乙烯醇(PVA)和硼砂,合成了具有半互穿網絡結構的有機凝膠介質層,該凝膠具有良好的機械伸長性和可重復粘附性。

2)組裝后的電容式應變傳感器具有超強伸縮性、高靈敏度和超可靠性,在受到反復拉伸、猛烈錘擊等嚴重機械刺激時具有穩定的電容響應,甚至能在20次的災難性試驗中史無前例地保存下來。極高的工作穩定性和快速的響應速度使電容式應變傳感器非常適合開發可靠且可穿戴的傳感系統,用于實時檢測各種微弱的生理信號和大范圍的人體運動,如手指、手腕、肘部和膝關節的運動,以及微笑和說話,從而顯示出在人機交互、個人保健、軟體機器人和可穿戴電子設備中具有廣闊的潛在應用前景。

Funian Mo, et al, A Highly Stable and Durable Capacitive Strain Sensor Based on Dynamically Super-Tough Hydro/Organo-Gels, Adv. Funct. Mater. 2021

DOI: 10.1002/adfm.202010830

https://doi.org/10.1002/adfm.202010830