1. Chem. Soc. Rev.: 用于能量轉換和存儲的智能纖維

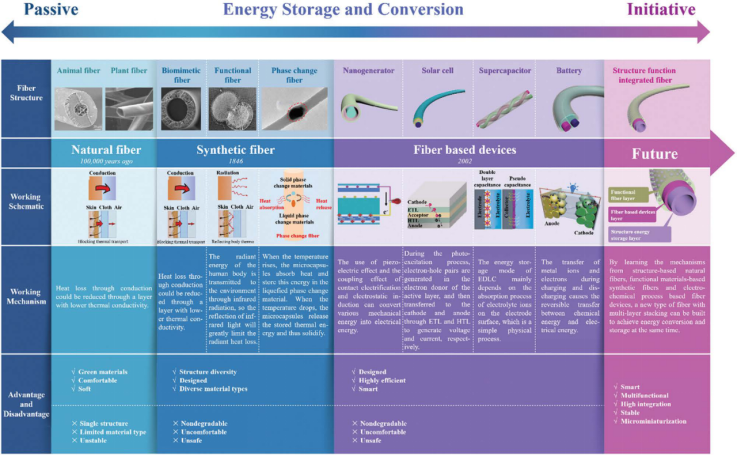

纖維在人類漫長的發展歷史中起著至關重要的作用。它們是紡織品的基本組成部分。合成纖維不僅使衣服更堅固耐用,而且還可以定制,而且更便宜。微型和可穿戴電子產品的發展促進了智能和多功能纖維的發展。特別是功能半導體和電活性材料在纖維中的應用開辟了纖維電子學的新領域。

有鑒于此,東華大學朱美芳院士等人,簡要介紹了智能功能纖維的發展歷史,綜述了先進功能纖維在能量轉換和存儲方面的應用現狀,重點介紹了納米發電機、太陽能電池、超級電容器和電池。隨后,討論了通過智能結構設計集成纖維狀的能量轉換和存儲器件的重要性。最后,指出了該領域面臨的挑戰和未來的發展方向。

本文要點:

1)總結了主要的纖維狀能量轉換和存儲設備,包括納米發電機,太陽能電池,超級電容器,電池及其集成設備。從電極材料和結構設計等方面綜述了纖維狀太陽能電池,如DSCs、OSCs、PSCs和QDSCs。雖然固態太陽能電池更有吸引力,但其能量轉換效率仍需提高。諸如超級電容器和電池之類的纖維狀能量存儲設備可以通過電化學反應來存儲電能。考慮到可穿戴應用,建議將能量轉換和存儲設備集成到纖維形式中。

2)智能服裝的迅速發展引起了人們對智能功能性纖維的極大興趣。功能纖維可生產出先進的纖維狀設備,包括能量設備,傳感器和醫療設備。例如,纖維形狀的能量轉換和存儲設備比傳統的塊狀設備顯示出巨大的優勢,包括但不限于重量輕,易于集成。通常,功能纖維的開發是制造纖維形器件的關鍵,而導電性能是功能纖維用于能源器件的基本要求。然而,傳統的聚合物纖維通常是不導電的。在纖維基體中加入金屬、碳基材料、導電聚合物等導電組分是實現導電纖維的有效方法。另一種策略是將導電材料直接組裝成連續的宏觀纖維。還可以將其他活性材料摻入導電纖維中以形成多功能導電纖維,其是構造纖維狀能量轉換和存儲裝置的基本單元。

3)雖然在過去的20年里,纖維型能量轉換和存儲器件的研究取得了很大的進展,但在未來的研究中仍存在一些挑戰。(1)纖維狀能源相關設備的功率容量仍落后于塊狀設備。延長其長度和直徑是提高其能量轉換和存儲容量的主要策略。(2)纖維型能源相關器件的性能評價沒有統一的標準,如機械柔性、纖維質量/體積/面積的計算方法等。沒有統一的測試標準,就不可能合理地比較不同研究報告的數據。(3)將實驗設備推向工業產品對纖維狀器件來說至關重要。(4)安全性是將纖維狀能量存儲和轉換設備應用于智能紡織品的最關鍵問題。(5)單纖維設備中的功能仍限于一個或兩個。因此,對于復雜的應用場景,必須將更多功能單元集成到單個功能性纖維中。

Wujun Ma et al. Smart fibers for energy conversion and storage. Chem. Soc. Rev., 2021.

DOI: 10.1039/D0CS01603A

https://doi.org/10.1039/D0CS01603A

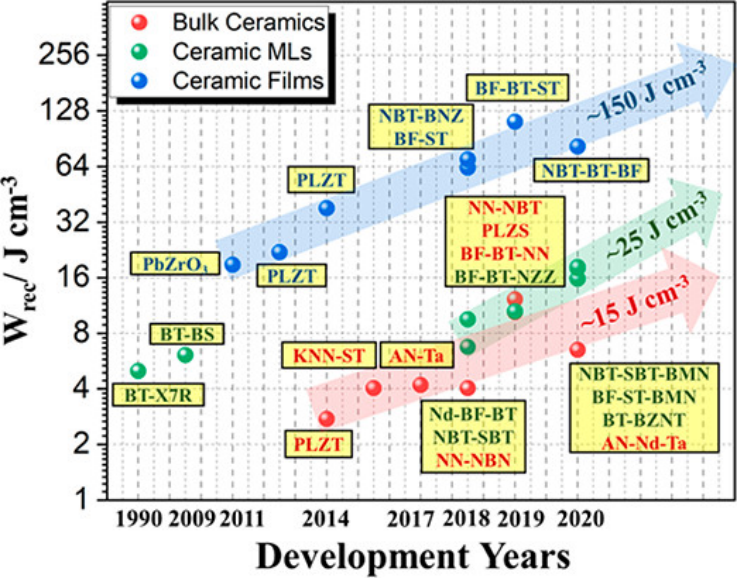

2. Chem. Rev.:高能量密度電容器用電陶瓷:現狀和未來展望

為了滿足便攜式電子產品、電動汽車和大型儲能設備不斷增長的需求,需要具有高能量/功率密度的材料。燃料電池、電池和超級電容器的能量密度最高,但傳統的介電電容器由于其高功率密度和快速充放電速度,在脈沖功率應用中受到越來越多的關注。介電電容器中高能量密度的關鍵在于最大的極化強度、而小的剩余磁化強度(線性電介質為零)和高的擊穿強度。聚合物介電電容器可為室溫下的應用提供高功率/能量密度,但高于100°C時,它們不可靠且會遭受介電擊穿。有鑒于此,英國謝菲爾德大學Dawei Wang、Ian M Reaney和伍倫貢大學Shujun Zhang等人綜述了電介質中儲能的基本原理,并討論了改善儲能性能的關鍵因素。

本文要點:

1)首先介紹了陶瓷電容器儲能性能的原理,包括靜電電容器的介紹、評估儲能性能的關鍵參數、微觀結構考慮和關鍵電氣因素。討論了改善儲能性能的關鍵因素,如通過選擇基礎體系、摻雜劑和合金,控制局部結構、相組合、介電層厚度、微觀結構、電導率和電均勻性,然后全面回顧了目前的技術水平。

2)其次,回顧了用于儲能電容器的鉛和無鉛電陶瓷的最新技術,并分別評估了塊狀陶瓷、多層陶瓷(MLs)、陶瓷薄膜和玻璃陶瓷的現狀。

3)第三,描述了優化電陶瓷儲能的策略。最后,以適當的例子來說明儲能電容器中電陶瓷的未來發展。

Ge Wang et al. Electroceramics for High-Energy Density Capacitors: Current Status and Future Perspectives. Chem. Rev. 2021.

DOI: 10.1021/acs.chemrev.0c01264.

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.0c01264

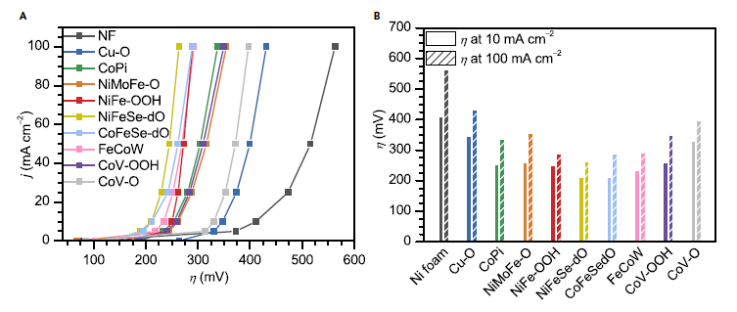

3. Joule: 多孔鎳載體上析氧催化劑的基準測試

高效的電解應用需要活性和廉價的析氧反應(OER)電催化劑。通過使用不同的載體和評估性能的方法,OER催化劑之間的客觀比較變得模糊。有鑒于此,法蘭西公學院Marc Fontecave教授等人,選擇了九種高活性過渡金屬基催化劑,并描述了它們的合成方法,其中使用多孔泡沫鎳和和一種新型的鎳基樹枝狀材料作為載體。

本文要點:

1)建立了一個方案來對一系列陽極進行基準測試,該陽極由在相同的鎳泡沫(NF)載體上合成的各種催化劑組成。由于其導電性、機械強度、在堿性pH下的相對惰性以及成本低,鎳是一種高效的集流體和活性材料沉積的良好載體。此外,泡沫鎳具有廣闊的幾何表面積和精細的三維結構,使其成為多相催化劑的載體。

2)設計了一個標準化的方案來表征和比較催化劑的結構,活性,活性位點密度和穩定性。NiFeSe和CoFeSe衍生的氧化物在樹枝狀載體上表現出最高的活性,在1 M KOH中100 mA cm–2時的低過電位為η100≈247 mV。穩定性評估顯示電解8小時沒有表面浸出。

總之,該工作著重介紹了活性最高的陽極材料,并提供了一種通過調整催化劑載體孔隙率來增加催化劑幾何電流密度的簡便方法。

Adèle Peugeot et al. Benchmarking of oxygen evolution catalysts on porous nickel supports. Joule, 2021.

DOI: 10.1016/j.joule.2021.03.022

https://doi.org/10.1016/j.joule.2021.03.022

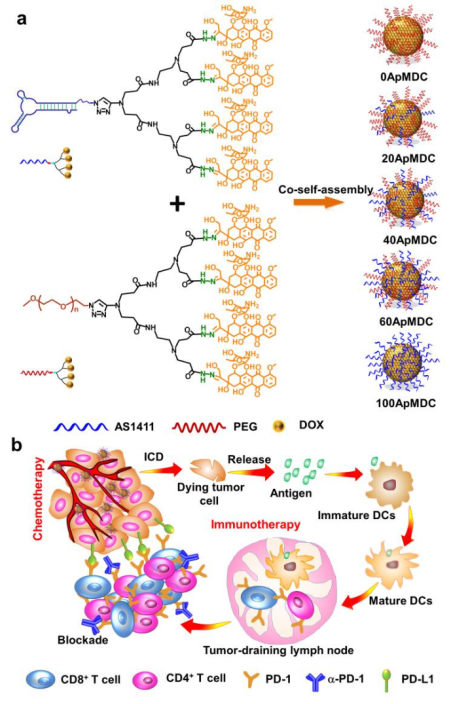

4. Angew:利用自組裝的適配體-多價藥物偶聯物納米膠束增強抗PD-1免疫治療

上海交大譚蔚泓院士和上海交大劉盡堯教授報道了一種通過腫瘤靶向型適配體-藥物偶聯物納米膠束增強化療和抗腫瘤免疫反應的策略。

本文要點:

1)實驗利用對酸不穩定的連接物設計并合成了一種由一個親水適配體和錨定有四種抗腫瘤藥物的疏水單枝體而組成的兩親性端樹狀聚合物ApMDC。通過將其與ApMDC類似物(適配體被聚乙二醇取代)進行共同自組裝,實驗可以對這些納米膠束表面的適配體密度進行調整,以實現血液循環與腫瘤靶向能力之間的最佳平衡。

2)實驗結果表明,優化后的納米膠束可增強腫瘤細胞的免疫原性細胞死亡,顯著提高免疫活性荷瘤小鼠對檢查點封鎖治療的腫瘤特異性免疫響應。綜上所述,ApMDC納米膠束能夠為藥物偶聯物和納米藥物的結構功能優化提供了一個有效的平臺,并能有效提高抗Pd-1免疫治療的抗腫瘤療效。

Zhongmin Geng. et al. Enhancing anti-PD-1 immunotherapy by nanomicelles selfassembled from aptamer-multivalent-drug conjugates. Angewandte Chemie International Edition. 2021

DOI: 10.1002/anie.202102631

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202102631

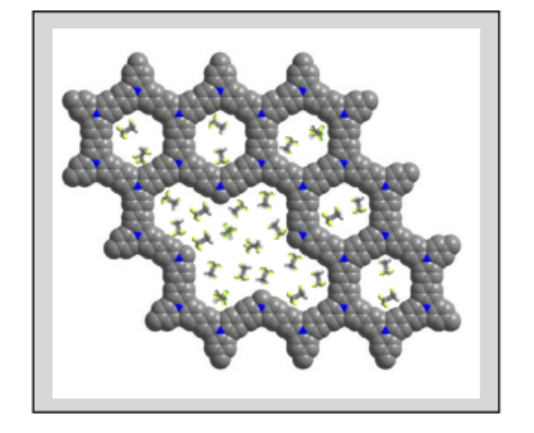

5. Angew:用于高效碳氟化合物吸附冷卻的多孔共價有機聚合物

吸附式冷卻是一種節能的可再生能源技術,可以利用低工業廢熱或太陽能驅動。近日,美國太平洋西北國家實驗室Radha Kishan Motkuri,法國蒙彼利埃大學Guillaume Maurin首次報道了將多孔共價有機聚合物(COPs)用于碳氟化合物吸附的冷卻應用。

本文要點:

1)研究發現,分別由含氮原子或苯分子作為連接物的單體制成的COP-2和COP-3的多孔COPs具有較高的碳氟化合物R134a((1,1,1,2-tetrafluoroethane)平衡容量和獨特的整體線性等溫線。

2)研究人員通過為這兩種多孔COPs建立的原子缺陷模型的分子模擬,揭示了介孔缺陷對這其獨特的吸附行為的關鍵作用。對不同含缺陷原子模型的COPs的模擬R134a吸附等溫線的分析結果表明,較高的氟碳吸附容量與缺陷引起的孔體積增加直接相關。

結合其高孔隙率、優異的可逆性、快速的動力學和較大的操作窗口,這些具有缺陷的多孔COPs被證明在吸附式制冷應用中具有一定的潛力。

Jian Zheng, et al, Porous Covalent Organic Polymers for efficient Fluorocarbon-based Adsorption Cooling, Angew. Chem. Int. Ed. 10.1002/anie.202102337

https://doi.org/10.1002/anie.202102337

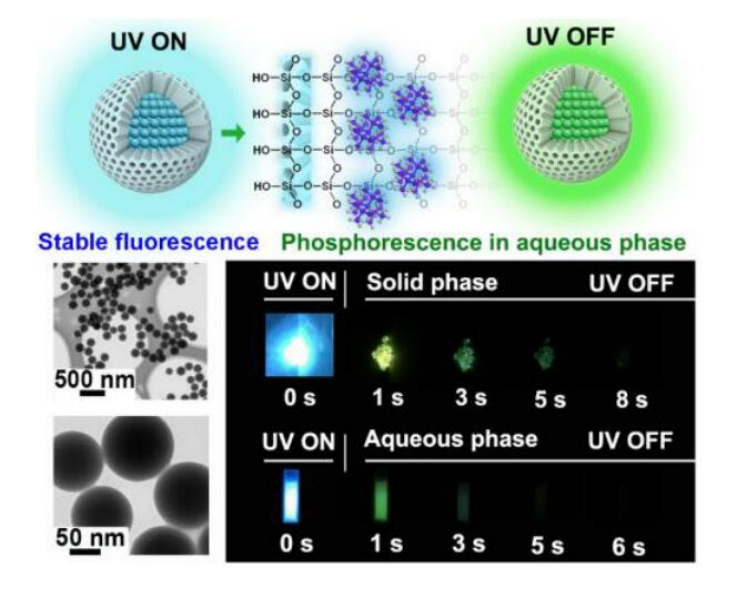

6. Angew:水熱合成同時具有穩定熒光和長壽命室溫磷光的摻鋅二氧化硅納米球

熒光和磷光是已知的兩種基本光學信號,有著廣泛的應用前景。值得注意的是,目前在水相中同時實現穩定的熒光和長壽命的室溫磷光(RTP)仍然是一個巨大的挑戰。近日,蘇州大學何耀教授,Bin Song報道了通過簡單的水熱合成方法直接制備出一種水分散的鋅摻雜二氧化硅納米球(Zn@SiNSs),其同時具有穩定的熒光和自保護的RTP性能。

本文要點:

1)在該體系中,Zn2+有利于缺陷的形成,缺陷可以作為氧空位(VO)周圍的俘獲中心,穩定三重態激子,產生長的RTP發射。由于S1和T1之間的小能隙,C=N鍵的n-π*電子躍遷進一步提高了RTP的性能(發射持續達到9 s,量子產率(QY):33.6%,RTP壽命:236 ms)。此外,(3-氨丙基)三甲氧基硅烷(APTMS)在水解和縮合過程中形成的Si-O骨架有助于Zn@SiNSs的分散,從而保護其免受環境猝滅的影響。

2)Zn@SiNSs具有超高的光穩定性,在200分鐘的紫外光(UV)照射和較寬的pH值范圍( 1-13)下保持了極強和幾乎不變的熒光和RTP。因此這種水相合成策略將為直接制備同時具有穩定的熒光和RTP的新型納米材料開辟新的途徑。此外,所提出的高性能多功能摻鋅SiNSs將在各種生物和生物醫學領域,特別是在生物成像和生物傳感器領域顯示出極高的應用前景。

Mingyue Cui, et al, Hydrothermal Synthesis of Zinc-Doped Silica Nanospheres Simultaneously Featuring Stable Fluorescence and Long-Lived Room Temperature Phosphorescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2021

DOI: 10.1002/anie.202103200

https://doi.org/10.1002/anie.202103200

7. Angew綜述:通過多相光催化將CO2穩定化與有機合成結合的研究進展

光催化二氧化碳(CO2)還原為太陽能燃料或精細化學品是豐富能源供應和減少溫室氣體排放的一條極有前途的途徑。然而,用純H2O或犧牲劑進行CO2光還原的傳統反應體系往往存在催化效率低、穩定性差或原子經濟性差等缺點。近年來,將光催化CO2轉化與選擇性有機合成結合到一個反應體系中的研究展現了一種能夠充分利用光生電子和空穴來實現可持續經濟和社會發展目標的有效途徑。

近日,福州大學徐藝軍教授綜述了基于多相光催化的CO2穩定化與有機物合成結合的協同光氧化還原反應體系的研究進展。

本文要點:

1)作者重點總結了多相光催化在CO2穩定化與有機合成耦合方面所取得的關鍵進展,并對這種基于光氧化還原耦合策略的熱力學、動力學和機理進行了概述。綜述了典型的各種反應,包括CO2結合到丙酮酸、苯酚、乙酰丙酮和2,3-DHF,以及CO2還原與醇氧化、不飽和C-C鍵轉化、烴脫氫和胺氧化的耦合。這種避免使用犧牲劑的光解偶聯策略能夠有效利用光激發的電子和空穴來加速原子經濟性,并放大CO2轉化和氧化有機合成反應之間的協同效應,從而提高整體光催化效率。

2)作者指出盡管耦合CO2穩定化和有機合成應用前景廣闊,但其研究仍處于初級階段。實驗研究與實際應用之間仍存在巨大的挑戰,例如,偶聯反應體系仍然面臨反應類型有限、活性低和對目標產物選擇性差的缺點。進一步優化整體效率和擴大反應范圍,以及深入研究反應機理至關重要。作者最后提出了一些個人見解,用于合理設計反應體系計,用于將CO2穩定化與有機合成相結合。

Lan Yuan, et al, Coupling Strategy for CO2 Valorization Integrated with Organic Synthesis by Heterogeneous Photocatalysis, Angew. Chem. Int. Ed., 2021

DOI: 10.1002/anie.202101667

https://doi.org/10.1002/anie.202101667

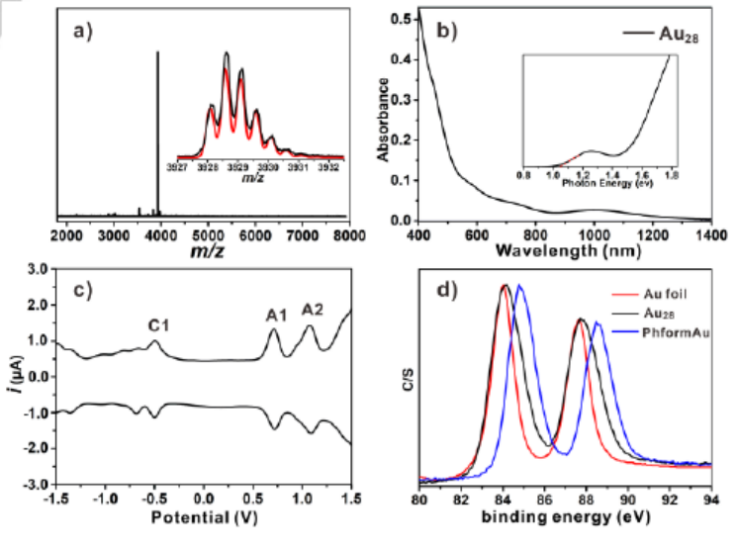

8. Angew.: 脒基保護的穩定金納米簇可用于電催化還原CO2

在過去的十年里,配體保護金屬納米團簇引起了人們的廣泛關注。在大量的結構報告和性能研究發表的同時,一個不可避免的問題出現在合成化學家面前,即金屬納米團簇的穩定性不令人滿意。在制備高穩定性的金屬納米團簇方面,金屬-配體界面的調節是濕法制備金屬納米團簇的重要途徑。對于金納米團簇而言,作為表面鈍化的外圍保護配體是決定其原子堆積、金屬-配體界面及其化學性質的關鍵。用于獲得具有明確結構的金納米簇的常規有機配體是膦,硫醇鹽和炔基配體,由于金納米團簇[Au11(PPh3)7(NHC)Cl2]Cl。由于納米團簇的表面金原子是帶正電荷的,因此具有螯合能力的負電荷配體將是構建強金-配體界面的良好候選者。

有鑒于此,清華大學王泉明教授等人,合成并結構解析了第一個全脒基保護的金納米簇[Au28(Ph‐form)12](OTf)2(Ph‐form = N,N-二苯基甲脒)(Au28)。

本文要點:

1)該簇具有由四面體Au4核和扭曲截短的四面體Au24殼組成的核-殼Au28核。單晶X射線衍射表明,Au28具有致密的Au4@Au24四面體T對稱核殼結構,并由12個甲脒酸橋接配體完全保護。

2)它具有出色的催化電還原CO2的性能,在-0.57 V時具有96.5%的法拉第效率(FE),且在-0.87 V時的最大TOF為48492 h-1。其優異的穩定性還體現在以下事實:負載型催化劑Au28/CNTs在大約‐0.69 V的穩定電勢下持續40小時,FE(CO)s >91%。

3)值得特別注意的是,Au28具有優越的熱穩定性,即可以在80°C的甲苯中完整保存6天。此外,令人驚訝的是,該團簇在將CO2還原為CO方面表現出很高的電催化性能。通過DFT計算已經闡明了1S21P62S21D4的超原子電子構型,Au28具有較強的金-配體結合能力和幾何殼層閉合能力,具有優越的穩定性。

Shang-Fu Yuan et al. Robust Gold Nanocluster Protected with Amidinates for Electrocatalytic CO2 Reduction. Angew., 2021.

DOI: 10.1002/anie.202103060

https://doi.org/10.1002/anie.202103060

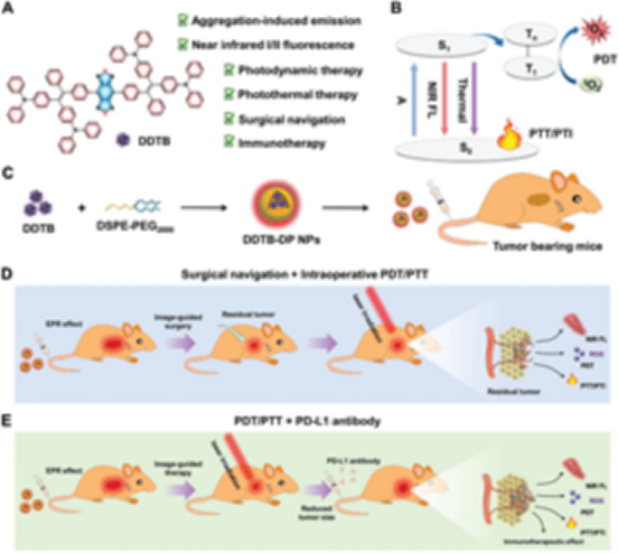

9. AM:基于近紅外AIEgen的光熱和光動力治療用于改善成像指導的手術和免疫原性治療

多模態治療策略在提高腫瘤治療效果方面非常有效,但其通常需要將多種復雜的成分組合在一個治療系統內以實現多種功能。華南理工大學趙祖金教授、唐本忠院士和中國地質大學婁筱叮教授設計了一種基于單一聚合誘導發光體(AIEgen)的多功能治療納米平臺DDTB,它集近紅外(NIR)熒光、光熱、光動力和免疫效應于一體。

本文要點:

1)靜脈注射AIEgen基納米顆粒后,它可以有效地在腫瘤中積累并產生近紅外熒光以用于術前診斷。隨后,大部分的腫瘤可通過術中熒光導航被切除,而顯微鏡下殘留的部分腫瘤則通過光動力-光熱治療完全消融,實現對腫瘤細胞和組織的最大限度的殺傷。實驗結果表明,這種成像指導的手術-光動力-光熱協同治療可實現高達90%的小鼠存活率。

2)此外,該納米顆粒介導的光熱-光動力治療在與程序化死亡配體1抗體相結合后可以通過增強免疫治療的效果以顯著誘導腫瘤消除。綜上所述,這種以單一AIEgen為基礎的治療策略能夠有效提高荷瘤小鼠的存活率和實現最佳的治療結果,具有很好的臨床應用前景。

Ruming Jiang. et al. Improving Image-Guided Surgical and Immunological Tumor Treatment Efficacy by Photothermal and Photodynamic Therapies Based on a Multifunctional NIR AIEgen. Advanced Materials. 2021

DOI: 10.1002/adma.202101158

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202101158

10. AFM:原子薄Bi2O2Se納米帶的無催化劑生長用于高性能電子與光電器件

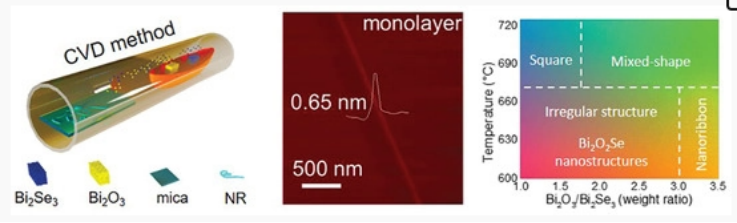

一維(1D)材料因其獨特的量子約束效應和邊緣相關性質而引起了人們廣泛的研究興趣。這其中原子薄1D納米帶由于其具有厚度和寬度物理限制而極具研究價值。近日,清華深圳國際研究生院成會明院士,劉碧錄報道了發展了一種無催化劑的化學氣相沉積(CVD)方法,在云母(KMg3AlSi3O10F2)襯底上成功合成了尺寸可調的Bi2O2Se納米結構。

本文要點:

1)通過控制爐內Bi2O3和Bi2Se3的前驅體比例,可以精確控制二維Bi2O2Se四邊形的生長,從而生長出厚度小到單層的Bi2O2Se納米帶。

2)由這種化學氣相沉積生長的Bi2O2Se納米帶制成的場效應晶體管(FET)具有高電流開關比(>107)和高電子遷移率(262cm2 V?1 s?1)。此外,利用Bi2O2Se納米帶制成的光電探測器的光響應率高達9.2×106 A W?1。

具有原子薄厚度的Bi2O2Se納米帶的成功生長以及其良好的器件性能,使其在電子和光電應用方面具有巨大的潛力。

Usman Khan, et al, Catalyst-Free Growth of Atomically Thin Bi2O2Se Nanoribbons for High-Performance Electronics and Optoelectronics, Adv. Funct. Mater. 2021

DOI: 10.1002/adfm.202101170

https://doi.org/10.1002/adfm.202101170

11. AFM: MXene納米片的受控組裝,作為高性能電子皮膚的電極和活性層

MXene是一類新興的2D過渡金屬碳化物和氮化物。由于其優異的導電性、機械柔性和水分散性,在柔性電子器件中得到了廣泛的應用。于此,吉林大學韓煒、中科院半導體研究所沈國震、王麗麗等人實現了MXene材料在電子皮膚中的電極和活性層應用。

本文要點:

1)通過利用真空過濾技術,將很少層的MXene電極集成到3D聚丙烯腈(PAN)網絡的頂面和底面,以形成穩定的電子皮膚。帶有Ti3C2Tx MXene電極的柔性器件的性能優于其他電極,并且具有優異的器件性能,具有104.0 kPa-1的高靈敏度,30/20 ms的快速響應/恢復時間和1.5 Pa的低檢測限。

2)此外,電極和構建的基于MXene/PAN的柔性壓力傳感器具有強大的機械穩定性,能夠經受240次彎曲循環。這種堅固、靈活的裝置可以像拼圖或折紙一樣放大或折疊,并從二維結構轉換為三維結構;此外,它還可以檢測人體肌肉的微小運動,例如與發聲相對應的運動和手指彎曲時的劇烈運動。

Fu, X. Y., et al., Controlled Assembly of MXene Nanosheets as an Electrode and Active Layer for High‐Performance Electronic Skin. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2010533.

https://doi.org/10.1002/adfm.202010533

12. Small:新型Xanthonium聚次甲基染料用于NIR-II光誘導的協同PDT-PTT

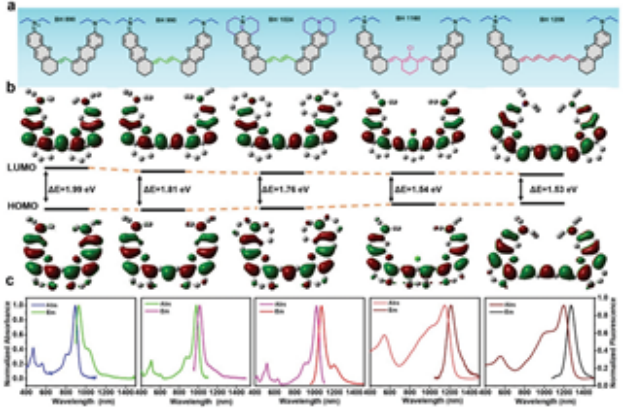

同時具有PDT-PTT效應以及可由單一NIR-II光觸發進行熒光成像的小分子染料還未見報道。除了難以將吸收譜調整NIR-II區外,如何通過合理的結構設計對以染料激發態進行微調使其具有多種功能也是十分棘手的難題。大連理工大學彭孝軍院士、張新富副教授、肖義教授和華東理工大學楊有軍教授構建了五種新型NIR-II染料(BHs),使其吸收從890 nm紅移到1206 nm,顯著大于含有相同聚次甲基的傳統花菁染料(400 nm)。

本文要點:

1)在1064 nm激光照射下,BH 1024具有較高的共振和較好的激發態能量布居,因此它也表現出了最好的單線態氧生成能力、適度的光熱性能以及良好的熒光發射。

2)隨后,實驗將BH 1024封裝在葉酸功能化的聚合物中,并在體內外證明了其具有協同的PDT-PTT效應,能夠在NIR-II熒光指導下實現實體腫瘤的消除。這也是首次有研究設計和開發用于NIR-II PDT或NIR-II PDT-PTT的小分子染料

Hui Bian. et al. Tailored Engineering of Novel Xanthonium Polymethine Dyes for Synergetic PDT and PTT Triggered by 1064 nm Laser toward Deep-Seated Tumors. Small. 2021

DOI: 10.1002/smll.202100398

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202100398