催化計編輯部對全球重要科研團隊2020年代表性成果進行了梳理,今天,我們要介紹的是中國科學院院士、國際電化學會會士、英國皇家化學會會士、廈門大學孫世剛教授。

孫世剛院士主要從事電催化、譜學電化學和和能源電化學等研究,側重原子排列層次的表面結構與性能,以及分子水平反應機理和反應動力學。已在包括Science,J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Chem. Soc. Rev., Acc. Chem. Res., Chem. Commun., J. Phys .Chem.,《中國科學》等刊物發表SCI收錄論文500余篇,他引18000多次。主編出版Elsevier英文科技著作“In-Situ Spectroscopic Studies of Adsorption at the Electrode and Electrocatalysis”和《電催化》專著,應邀為18本科技著作撰寫20專章。

孫世剛院士近年來的主要研究方向包括:(1)鉑、鈀、銠等金屬單晶電極的電催化性能;(2)運用電化學原位紅外反射光譜等從分子水平研究電催化反應機理;(3)高指數晶面/高表面能金屬納米催化劑的電化學控制合成及性能研究;(4)鋰離子電池電極材料的結構和性能調控;(5)燃料電池非貴金屬催化劑,及生物電化學過程和機理研究。

孫世剛院士課題組部分代表性研究成果包括但不限于:

由于孫世剛院士成果頗豐,在諸多領域均有重要成果,此處僅列舉其中幾種,歡迎大家留言補充。

1)先后創建了高靈敏度、高時間分辨的電化學原位顯微紅外反射光譜、步進掃描時間分辨紅外反射光譜等一系列居國際先進水平的原位紅外反射光譜方法;

2)提出了電催化活性位的結構模型,揭示了表面原子排列結構與電催化性能的構效關系

3)創建了電化學結構控制合成方法,成功破解高表面能納米晶制備的難題,首次制備出由高指數晶面圍成的高表面能鉑二十四面體納米晶,顯著提高了鉑催化劑的活性;

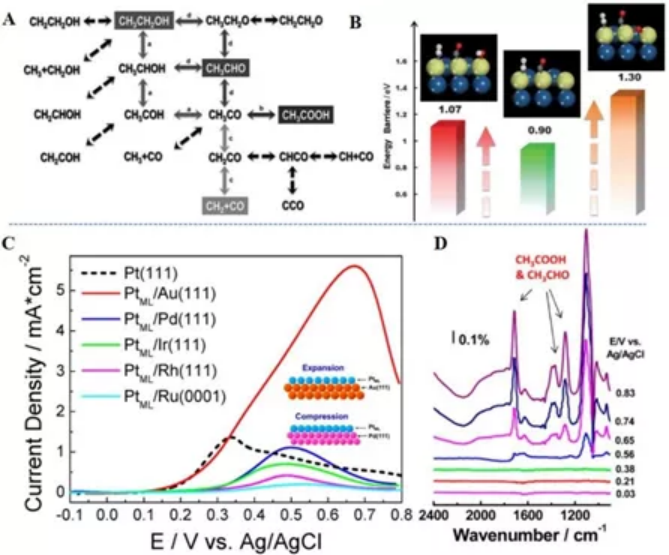

4)從分子水平系統深入地研究了碳1分子、碳2至碳4醇分子和氨基酸分子的電催化反應,指認中間體和產物,跟蹤反應歷程,闡明有關反應機理和動力學。

此外,孫世剛院士課題組在有機電化學,納米材料、能源電化學(鋰離子電池、燃料電池)和生物分子電化學等相關領域進行了大量科學研究并取得了一系列重要進展。因篇幅原因,此處不做詳細介紹。

有鑒于此,納米人編輯部簡要總結了孫世剛院士課題組2020年部分重要研究成果,供大家交流學習。

1)由于相關論文數量較多,本文僅限于通訊作者論文,如有重要遺漏,歡迎留言補充。

2)由于學術水平有限,所選文章及其表述如有不當,敬請批評指正。

3)由于篇幅限制,部分成果未詳細解讀,僅以發表截圖展示。

其中,2020年最具代表性的成果包括但不限于:

1)首次揭示了高活性的M-NPs和FeN4復合位點用于催化酸性氧還原反應

2)首次報道了質子供體結構在HER催化反應活性和pH值之間關系中的重要作用

3)設計制備了一種仿生微電池正極用于改善鋰硫電池的倍率和循環性能

4)開發了一種可控電沉積工藝制備的無粘結劑Sb/NiSb合金用作鈉離子電池負極

本文主要篇幅將分為以下兩個方面展開:

Part Ⅰ 代表性成果

Part Ⅱ 成果集錦

2020年代表性成果1

高活性含金屬納米顆粒和FeCo-N4復合位點用于酸性氧還原反應

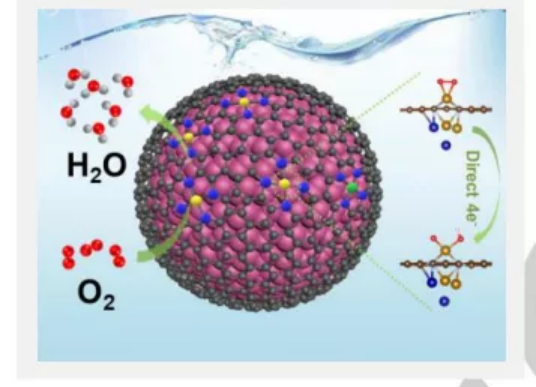

金屬/氮碳(M-N-C)催化劑中的含金屬納米顆粒(M-NPs)被認為不利于酸性氧還原反應(ORR)。此外,已有研究表明,在堿性介質中,M-NPs能協同增強ORR活性。然而,由于M-NPs的穩定性較差,在酸性介質中很難建立M-NPs與金屬氮配位活性中心(MNx)的關系。近日,廈門大學孫世剛院士,姜艷霞教授報道了一種策略,通過在Zn-ZIF前體中可控地摻雜FeCo可以實現在Fe位點上穩定的M-NPs摻雜。所合成的包含M-NPs和MN4復合位點的催化劑(M/FeCo-SAs-NC)表現出高效的活性,這是迄今為止最好的M-N-C催化劑之一。該工作首次揭示了高活性的M-NPs和FeN4復合位點用于催化酸性氧還原反應,并提出了相關的反應機理。(技術詳情參見本文正文)

2020年代表性成果2

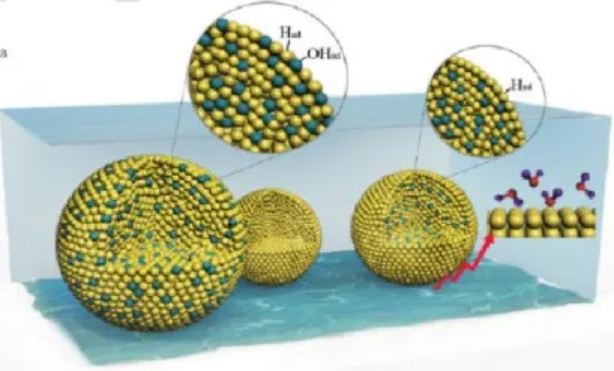

Raman測試表征電催化堿性HER中界面水結構的作用

雖然目前堿性環境Pt界面上HER反應動力學非常緩慢,界面上的水分子結構和活性之間的關系仍未得以構建。有鑒于此,廈門大學孫世剛、姜艷霞,鄭州大學Bang-an Lu等首次報道了HER催化反應活性和pH值之間關系中,質子供體結構起到重要作用。在pH增加的過程中,界面上的首層質子給體向質子受體的轉移結構會發生變化。在堿性環境中,界面水的反應性隨著結構變化而改變,水分解活化能的活性的順序為:懸掛O-H鍵<三配位水<四面體結構配位水。此外,吸附H、OH中間體通過優化結構使得界面吸附水分子的方向進行調整,導致其H原子指向電極界面,進而改善HER反應中的動力學過程。(技術詳情參見本文正文)

2020年代表性成果3

高性能鋰硫電池的仿生微電池正極

幾十年來,鋰硫電池一直受到穿梭效應和活性物質損失的影響,導致其倍率性能和循環性能不理想。有鑒于此,廈門大學孫世剛、廖洪鋼教授和湖北大學梅濤教授等人,從紅細胞(通常被認為是氧氣運輸的重要介質)的啟發下,通過在黑曲霉衍生的碳上修飾TiO2-x納米顆粒來構建一個仿生微細胞,作為一種高效的儲能介質。該結構還表現出優異的耐久性,一旦活性物質被負載,足夠的反應位點將有利于多硫化物的穩定吸附和轉化,進行長期循環,使其能夠像具有選擇性滲透和轉化能力的細胞膜一樣運行。(技術詳情參見本文正文)

2020年代表性成果4

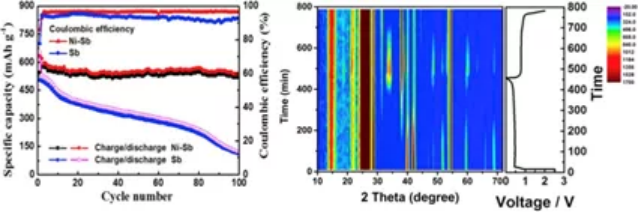

電沉積制備無粘結劑型鈉離子電池Sb/NiSb負極

地殼中金屬鋰資源的匱乏,而鈉的儲量豐富,因此,鈉離子電池的成本低,有望取代傳統的鋰離子電池。然而,由于鈉離子的半徑比鋰的半徑大,石墨層間距離太窄而不能容納鈉離子,已被證明不適合作為鈉離子電池的負極材料。銻(Sb)已被認為是一種最有前途的鈉離子電池負極材料。然而,Sb負極在充放電過程中遭遇巨大的體積膨脹(高達390%),從而導致材料結構嚴重惡化和容量迅速衰減。因此,銻負極的循環穩定性較差。近日,廈門大學孫世剛院士,張朋越教授和鄭小美副教授等人,報道了一種可控電沉積工藝制備的無粘結劑Sb/NiSb合金。非活性Ni具有良好的導電性和結構強化作用,有助于緩沖Sb在充放電過程中的產生的體積膨脹,從而提高Sb/NiSb負極的循環穩定性能和倍率性能。(技術詳情參見本文正文)

Part Ⅱ 成果集錦

電化學作為化學的分支之一,是研究電極與電解質溶液形成的帶電界面以及界面之間電子轉移的科學,其特點是可以通過電極電位顯著改變化學反應的速度和進行方向。電化學廣泛應用于能源轉換與存儲、物質合成、金屬防腐和水處理等領域。對于發生在固/液界面的電催化反應,從表面分子水平探索反應分子與電催化劑表面的相互作用、電催化劑的表面狀態和變化規律,確立反應機理是深入認識電催化劑的表面結構效應和設計合成的基礎。

2020年,孫世剛院士課題組在電催化劑和新型電池研究方面取得了重要突破,具體如下:

Angew:構建高活性含金屬納米顆粒和FeCo-N4復合位點用于酸性氧還原反應

金屬/氮碳(M-N-C)催化劑中的含金屬納米顆粒(M-NPs)被認為不利于酸性氧還原反應(ORR)。此外,已有研究表明,在堿性介質中,M-NPs能協同增強ORR活性。然而,由于M-NPs的穩定性較差,在酸性介質中很難建立M-NPs與金屬氮配位活性中心(MNx)的關系。

近日,廈門大學孫世剛院士,姜艷霞教授報道了一種策略,通過在Zn-ZIF前體中可控地摻雜FeCo可以實現在Fe位點上穩定的M-NPs摻雜。M/FeCo-SAs-N-C的圖譜揭示了M-NPs的均勻分散。HAADFSTEM圖像揭示了FeCo納米顆粒的存在,同時觀察到Fe單原子和Co單原子的存在。此外,在還觀察到了MNPs和MNx復合點,表明成功構建了M/MNx復合點。所合成的包含M-NPs和MN4復合位點的催化劑(M/FeCo-SAs-NC)表現出高效的活性,這是迄今為止最好的M-N-C催化劑之一。實驗和DFT計算結果均表明,M/FeCo-SAs-N-C優異的ORR性能可歸因于M-NPs和FeN4復合位點。M-NP與FeN4之間的強相互作用可以激活O2吸附后的O-O鍵。對于在M/FeN4位的Fe中心處O2吸附的側向方式,可以將相應的O-O鍵延長至1.422 ?,從而可以通過在進一步還原步驟中裂解O-O鍵來促進ORR。

Shu-Hu Yin, et al, Construction of Highly Active Metal-Containing Nanoparticles & FeCo-N4 Composite Sites for Acid Oxygen Reduction Reaction, Angew. Chem. Int. Ed., 2020.

DOI:10.1002/anie.202010013

https://doi.org/10.1002/anie.202010013

Angew:Raman測試表征電催化堿性HER中界面水結構的作用

雖然目前堿性環境Pt界面上HER反應動力學非常緩慢,界面上的水分子結構和活性之間的關系仍未得以構建。

有鑒于此,廈門大學孫世剛、姜艷霞,鄭州大學Bang-an Lu等首次報道了HER催化反應活性和pH值之間關系中,質子供體結構起到重要作用。在pH增加的過程中,界面上的首層質子給體向質子受體的轉移結構會發生變化。在堿性環境中,界面水的反應性隨著結構變化而改變,水分解活化能的活性的順序為:懸掛O-H鍵<三配位水<四面體結構配位水。此外,吸附H、OH中間體通過優化結構使得界面吸附水分子的方向進行調整,導致其H原子指向電極界面,進而改善HER反應中的動力學過程。以上結果為水分子在HER反應中在電極-電解液上的界面結構如何能夠得到更高性能的HER電催化劑。

Lin-fan Shen, et al., Interfacial structure of water as a new descriptor of hydrogen evolution reaction, Angew. Chem. Int. Ed. 2020.

DOI: 10.1002/anie.202007567

https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202007567

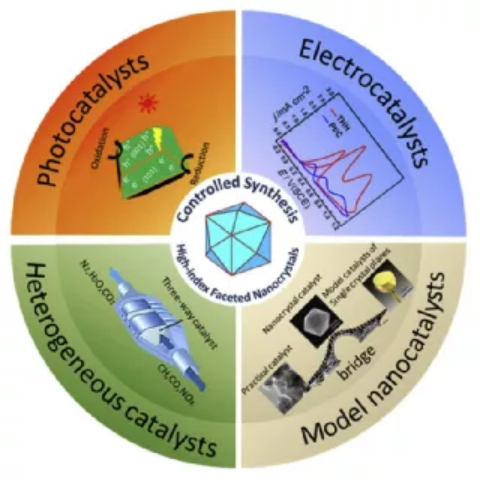

Joule:具有高指數面高表面能的金屬和金屬氧化物納米晶高效催化劑

從化工生產、材料轉化再到清潔能源轉化,高效穩定催化劑的開發和應用對現代工業具有重要意義。在過去的十年中,具有高指數面和高表面能的納米晶由于其優異的催化性能,在電催化、光催化和多相催化等領域引起了極大的關注。

有鑒于此,廈門大學孫世剛院士,田娜教授,英國拉夫堡大學Wen-Feng Lin從高指數面和高表面能的基本原理、可控合成、相關生長機理以及在催化中的應用等方面綜述了高指數面納米催化劑(包括金屬和金屬氧化物)的最新進展。

Xiao et al., High-Index-Facet- and High-Surface-Energy Nanocrystals of Metals and Metal Oxides as Highly Efficient Catalysts, Joule (2020)

DOI:10.1016/j.joule.2020.10.002

https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.10.002

Nano Energy:高性能鋰硫電池的仿生微電池正極

幾十年來,鋰硫電池一直受到穿梭效應和活性物質損失的影響,導致其倍率性能和循環性能不理想。有鑒于此,廈門大學孫世剛、廖洪鋼教授和湖北大學梅濤教授等人,從紅細胞(通常被認為是氧氣運輸的重要介質)的啟發下,通過在黑曲霉衍生的碳上修飾TiO2-x納米顆粒來構建一個仿生微細胞,作為一種高效的儲能介質。

仿紅細胞的微細胞可以將活性物質限制在較大的空間內,雙凹結構賦予其豐富而縮短的電子/離子通道。同時,該結構還表現出優異的耐久性,一旦活性物質被負載,足夠的反應位點將有利于多硫化物的穩定吸附和轉化,進行長期循環,使其能夠像具有選擇性滲透和轉化能力的細胞膜一樣運行。所制備的微電池正極材料具有很大的應用潛力,在0.5℃和2℃循環500次和700次后,放電容量分別為995和720mAh g-1,容量保持率在80%左右。密度泛函理論計算進一步表明,氧缺陷可以增強多硫化物的化學吸附能力,并通過促進表面離子的遷移來加速多硫化物的氧化還原反應。

ShiyuanZhou, et al. Biomimetic Micro Cell Cathode for High Performance Lithium-SulfurBatteries. Nano Energy, 2020.

DOI:10.1016/j.nanoen.2020.104680

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211285520302378

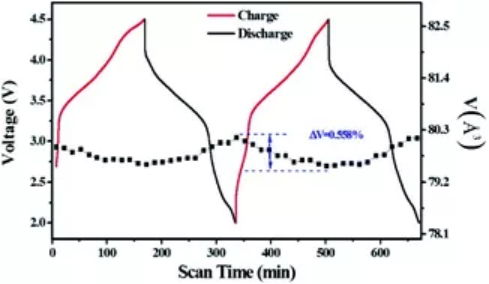

Nano Energy:電沉積制備無粘結劑型鈉離子電池Sb/NiSb負極具有良好的循環穩定性和倍率性能,并采用原位XRD揭示對其反應機理

地殼中金屬鋰資源的匱乏,而鈉的儲量豐富,因此,鈉離子電池的成本低,有望取代傳統的鋰離子電池。然而,由于鈉離子的半徑比鋰的半徑大,石墨層間距離太窄而不能容納鈉離子,已被證明不適合作為鈉離子電池的負極材料。銻(Sb)已被認為是一種最有前途的鈉離子電池負極材料。然而,Sb負極在充放電過程中遭遇巨大的體積膨脹(高達390%),從而導致材料結構嚴重惡化和容量迅速衰減。因此,銻負極的循環穩定性較差。

近日,廈門大學孫世剛院士,張朋越教授和鄭小美副教授等人,報道了一種可控電沉積工藝制備的無粘結劑Sb/NiSb合金。非活性Ni具有良好的導電性和結構強化作用,有助于緩沖Sb在充放電過程中的產生的體積膨脹,從而提高Sb/NiSb負極的循環穩定性能(100次循環后容量保持在521 mAh/g)和倍率性能(2000 mA/g時,容量高于400 mAh/g),該性能遠優于裸銻負極。Sb/NiSb負極具有良好的鈉存儲性能,究其原因在于其特殊的菜花狀結構與Sb/NiSb合金化的協同作用。通過先進原位X-射線衍射手段實時捕捉Sb/NiSb電極在充放電過程中的結構變化,揭示了Sb/NiSb負極與鈉的轉化反應機理;通過原位XRD和非原位HR-TEM觀察到了穩定的固體電解質界面組成。

Xiao-Mei Zheng et al., Electrodeposited binder-free Sb/NiSb anode of sodium-ion batteries with excellent cycle stability and rate capability and new insights into its reaction mechanism by operando XRD analysis. Nano Energy, 2020.

DOI: 10.1016/j.nanoen.2020.105123

https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105123

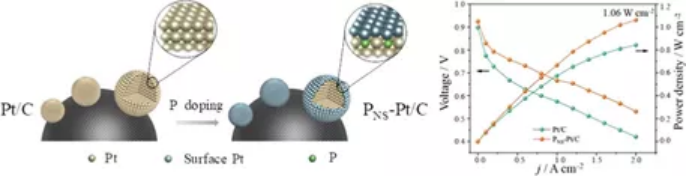

ACS Catal.:結構無序的磷摻雜鉑作為高活性氧還原反應電催化劑

在質子交換膜燃料電池中,Pt合金催化劑用于氧還原反應(ORRs)的應用受到堿金屬浸出的嚴重阻礙,產生的金屬離子會通過取代H+和誘導Fenton反應導致Nafion膜的降解。由于陰離子腐蝕產物的相對無害性,使用非金屬元素摻雜Pt可以顯著緩解此類問題。

近日,廈門大學孫世剛院士,田娜教授,安徽師范大學盛天報道了一種磷摻雜策略,以極大地提高Pt的ORR性能。通過一種無表面活性劑的方法將P引入商用Pt/C(PNS-Pt/C)的近表面。實驗結果顯示,PNS-Pt/C催化劑的ORR質量活性高達1.00 mA μgPt?1@0.90 V,比原來的Pt/C催化劑提高了7倍。同時,耐久性也得到了提高。在10000次循環后,PNS-Pt/C的ORR質量活性的僅損失14%,而Pt/C損失了51%。更重要的是,采用低Pt負載量(0.15 mg cm?2)的PNS-Pt/C陰極的H2?空氣燃料電池在電流密度為2.0 A cm?2時的功率密度為1.06 W cm?2。在0.60 V(實際工作電位)下的電流密度為1.54 A cm?2,是商用Pt/C的2倍。

Bang-An Lu, et al, Structurally Disordered Phosphorus-Doped Pt as a Highly Active Electrocatalyst for an Oxygen Reduction Reaction, ACS Catal. 2021.

DOI:10.1021/acscatal.0c03137

https://dx.doi.org/10.1021/acscatal.0c03137

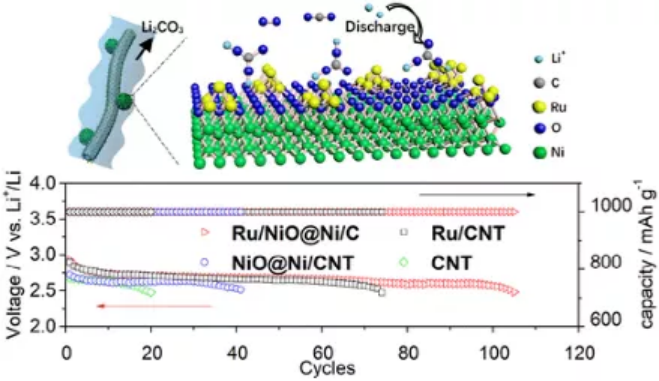

ACS Catal.:Ru與NiO協同催化促進Li2CO3分解顯著提升Li-CO2/O2電池的循環穩定性

CO2作為一種溫室效應的氣體,其在大氣中的濃度隨著工業化程度提高逐步增加,導致氣候變化、嚴重影響人類的生存環境。Li-CO2/O2和Li-CO2電池作為兩種含有CO2氣體的電池,相比于傳統的鋰離子電池具有更高的理論能量密度,并且同時實現了CO2的利用。提高Li2CO3催化分解速率對提升Li-CO2/O2和Li-CO2電池的循環穩定性具有重要意義。

有鑒于此,廈門大學的孫世剛教授和李君濤教授等人,制備出Ru/NiO@Ni/CNT催化劑,利用Ru與NiO的協同效應增強分解Li2CO3的電催化性能,顯著提升了Li-CO2/O2電池的循環穩定性。研究發現Ru與NiO之間的協同效應顯著提升了Ru/NiO@Ni/CNT電池的循環穩定性。運用密度泛函理論計算分析RuO2表面對碳酸鋰的分解過程,指出充電過程中氧氣的生成為速率決定步驟。Ru的加入在一定程度上保護NiO@Ni不被深度氧化,而NiO則改變Ru的電子結構增加高價態的Ru組分。電化學原位紅外光譜研究結果確認了Ru/NiO@Ni/CNT催化劑成功的催化分解碳酸鋰。

Peng-Fang Zhang et al., Synergetic Effect of Ru and NiO in Electrocatalytic Decomposition of Li2CO3 for Enhancing the Performance of Li-CO2/O2 Battery, ACS Catal., 2020.

DOI: 10.1021/acscatal.9b04138

https://doi.org/10.1021/acscatal.9b04138

Nanoscale:燃料電池反應中的隨機合金和金屬間納米催化劑

使用小的有機分子或氫作為陽極燃料的燃料電池可以為清潔電動汽車提供動力。從實驗的角度,通過原位電化學光譜技術和密度泛函理論計算,獲得燃料電池可能的電催化反應機理,為進一步開發新型納米催化劑提供理論指導。合金納米材料作為燃料電池電化學反應的先進納米催化劑,極大地提高了電催化活性和穩定性,引起了廣泛關注。合金納米催化劑電催化性能的提高可能與協同效應如電子效應和應變效應密切相關。根據原子的排列,合金可以分為隨機合金和金屬間化合物(有序結構)。與隨機合金相比,金屬間化合物通常具有較低的生成熱和較強的雜原子鍵合強度,從而在全pH溶液或電化學測試中均具有較高的化學和結構穩定性。

有鑒于此,廈門大學孫世剛院士和姜艷霞教授等人,綜述了貴金屬合金納米催化劑的最新研究進展及結構-功能關系,其中以Pt基催化劑為主要催化劑,并全面了解了它們對燃料電池電催化性能的重要影響。

Junming Zhang et al. Random alloy and intermetallic nanocatalysts in fuel cell reactions. Nanoscale, 2020.

DOI: 10.1039/D0NR05475E

https://doi.org/10.1039/D0NR05475E

JMCA:鈉離子電池中無Ni/Co的P2型Na0.6Mn0.8Cu0.2O2中Li摻入作用的見解

由于銅元素的低成本和豐富性,含銅復合材料已在各種鈉層狀陰極材料中得到廣泛研究。然而,這些復合材料的電化學性能通常由于與逐步充電/放電曲線相對應的相變而劣化,從而導致不令人滿意的容量穩定性。

有鑒于此,廈門大學黃令教授和孫世剛教授等人,報道了通過在無Ni/Co的P2型Na0.6Mn0.8-xLixCu0.2O2-δ(x = 0、0.05、0.1、0.15和0.2,δ> 0)具有平滑充電/放電曲線的復合材料。在每化學計量的復合材料(Na0.6Mn0.65Li0.15Cu0.2O2-δ)中添加0.15摩爾的鋰后,在200個循環中,容量保持率從54.3%增加到82.8%。與原始鋰復合材料相比,含鋰復合材料的速率性能都得到了提高。通過異位和原位電化學阻抗譜測量研究了循環過程中和循環后的相間變化,證明Li有利于電荷轉移并穩定Na0.6Mn0.65Li0.15Cu0.2O2-δ電極的相間。

Jing-Jing Fan et al., Insights into Li Incorporation Effect in Ni/Co Free P2-type Na0.6Mn0.8Cu0.2O2 for Sodium-Ion Batteries. Journal of Materials Chemistry A, 2020.

DOI: 10.1039/d0ta08268f

https://doi.org/10.1039/D0TA08268F

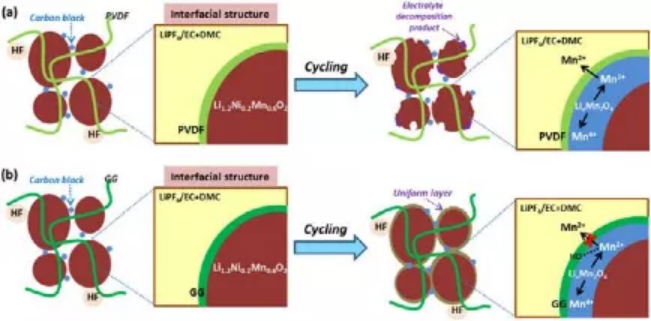

Electrochimica Acta:膠粘結劑在降低富鋰正極容量衰減和電壓衰減中的作用

傳統正極材料(如LiCoO2、LiMn2O4和LiFePO4)低的可用比容量正成為鋰離子電池(LIBs)能量密度增加的瓶頸。層狀富-鋰氧化物正極材料具有超過250 mAh g-1的比容量,因此它們是下一代LIBs正極的潛在候選材料。但是,它們在循環過程中會遭受嚴重的容量衰減和電壓衰減,從而導致能量密度下降,并阻礙其商業化應用。除了用于材料改性的方法,還可以使用許多功能性水溶性粘結劑來降低負極和正極材料的容量衰減。對于富-鋰材料,羧甲基纖維素(CMC)、羧甲基纖維素鈉(CMC-Na)、藻酸鈉(SA)和氟丙烯酸雜化乳液已成功應用于緩解容量衰減和電壓衰減,但是該機制尚未得到研究。

有鑒于此,廈門大學孫世剛院士、李君濤教授等人,比較了使用聚偏二氟乙烯(PVDF)或瓜爾膠(GG)粘結劑,Li1.2Ni0.2Mn0.6O2正極材料在循環過程中的電化學性能、形貌、微結構、Mn元素價態和局部結構以及電極/電解質界面特性。研究表明,GG粘結劑可明顯降低富-鋰材料的容量衰減和電壓衰減,這是由于一系列因素導致的,例如防止了電極開裂、減少了活性材料的損失和電極/電解質界面的副反應以及限制了富-鋰材料表面結構的轉變。GG粘結劑減輕電壓和容量衰減的機理可歸因于其在Li1.2Ni0.2Mn0.6O2顆粒表面形成更加穩定的正極電解質中間相(CEI)以及與Mn離子的強烈螯合作用。

Zu-wei Yin, et al., Understanding the role of water-soluble guar gum binder in reducing capacity fading and voltage decay of Li-rich cathode for Li-ion batteries. Electrochimica Acta 2020, 351, 136401.

DOI: 10.1016/j.electacta.2020.136401

https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.136401

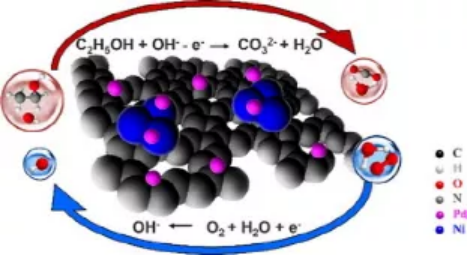

Journal of Energy Chemistry:負載鈀納米粒子的石墨烯-氮化鎳雜化物增強乙醇電氧化作用

乙醇氧化反應(EOR)的電催化劑通常由于耐久性差而受到限制,因為反應中間體一氧化碳(CO)引起的催化劑中毒。因此,快速氧化去除CO中間體對于EOR基催化劑的耐久性至關重要。

近日,廈門大學孫世剛院士和上海電力學院徐群杰教授等人,為了有效地避免催化劑CO中毒并提高耐久性,設計了石墨烯-氮化鎳雜化物(AG-Ni3N)來負載鈀納米顆粒(Pd/AG-Ni3N)。所制備的Pd/AG-Ni3N催化劑在堿性介質中對乙醇電氧化的質量催化活性為3499.5 mA mg-1,具有優異的電活性,是Pd/C(商業催化劑)的約5.24倍。Pd/AG-Ni3N雜化物顯示出出色的穩定性和耐用性,總操作時間為150000 s。

Tong Wu Graphene-nickel nitride hybrids supporting palladium nanoparticles for enhanced ethanol electrooxidation. Journal of Energy Chemistry, 2020.

DOI: 10.1016/j.jechem.2020.06.056

https://doi.org/10.1016/j.jechem.2020.06.056

2020年,除了以上成果之外,孫世剛院士團隊還在氧還原、CO2還原等其他多個方面有所突破,在次不一一摘錄。

(http://www.sungroup.ac/)

重要理念

教師,是孫世剛院士熱愛的事業。他高度重視人才培養工作,傾心教書育人。盡管科研繁忙,他仍堅守本科教學第一線,幾十年如一日。由于在人才培養、科學研究等方面作出的突出貢獻,孫世剛教授于2006年入選國家級教學名師,先后榮獲“全國先進工作者”、“全國模范教師”等榮譽稱號,2015年當選為中國科學院院士。“生命的絢爛,在于發現美和規律,在于創造美,在于吸收和釋放正能量!”而孫世剛從自然科學流暢地引申到對人生、對生命、對哲學的思考,更是深深地吸引了學生們。

最后,我們想與大家分享幾條孫世剛院士為師為學的感想,祝大家在在追尋真理的道路上越戰越勇、不斷前行!

“實實在在做事、實實在在做學、實實在在做人!”

“科研就是一種攻堅,它需要勇氣和堅韌“

“為自己的祖國搞科研,再苦再累也值得!“

“有氣魄、有闖勁兒,向著自己擅長的、有興趣的方向勇敢進發,行行都能出狀元、條條大路通羅馬“

人物簡介:

孫世剛,男,1954年7月出生,1982年畢業于廈門大學化學系,1986年獲法國巴黎居里大學獲國家博士學位,2000年起任廈門大學副校長,2012年請辭廈門大學副校長,專心科研,2015年當選中國科學院院士,于2007年和2005年分別當選國際電化學會會士和英國皇家化學會會士。

現任固體表面物理化學國家重點實驗室學術委員會主任,中國化學會常務理事、副秘書長,中國微米納米技術學會常務理事,973計劃能源科學領域專家咨詢組成員。任國際Electrochimica Acta副主編、J. Electroanal. Chem.、ACS Energy Letters和國內《應用化學》編委,《物理化學學報》、《光譜學與光譜分析》、《化學學報》和《化學教育》副主編、《電化學》主編。