Science:揭示Z-基因組的生物合成通路

天津大學張雁團隊、上海科技大學趙素文團隊與新加坡A*STAR/美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的趙惠民團隊合作,破解了一個40多年的未解之謎,揭示了一個負責Z-基因組生物合成的多酶系統(tǒng)。合作團隊對Z-基因組合成通路、存在的廣泛性和生物學意義的研究,使得大規(guī)模合成Z-DNA從而展開各種應用研究,如噬菌體療法、合成生物和DNA存儲等成為可能。(來源:上海科技大學)

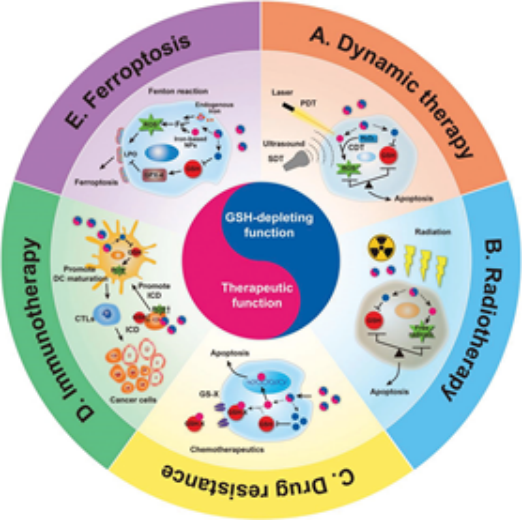

1. Chem. Soc. Rev.:工程化納米醫(yī)學策略可通過消耗谷胱甘肽以增強癌癥治療

華中科技大學李子福教授對通過消耗谷胱甘肽以增強癌癥治療的工程化納米醫(yī)學策略相關研究進行了綜述。1)谷胱甘肽(GSH)作為主要的氧化還原緩沖物,長期以來被認為是腫瘤發(fā)生、發(fā)展和轉移的關鍵調(diào)節(jié)因子,它也與鉑基化療和放療的耐藥性有關。因此,消耗細胞內(nèi)的谷胱甘肽被認為是增強癌癥治療效果的有效方法之一。然而,單獨減少癌細胞內(nèi)的谷胱甘肽往往并不能產(chǎn)生理想的治療效果。因此,將可以清除谷胱甘肽的藥物與治療藥物相結合已發(fā)展成為一種具有臨床價值的模式,而開發(fā)可促進谷胱甘肽消耗和增強癌癥治療效率的先進納米醫(yī)學策略也引起了研究者們極大的興趣。在過去的五年里,許多的研究表明納米藥物可通過同時遞送GSH消耗試劑和治療試劑以提高傳統(tǒng)的化療和放療的效果,而且其對新興的治療策,包括光動力治療、聲動力治療、化學動力學治療、鐵死亡治療和免疫治療等都有很好的增強作用。2)作者在文中總結了工程化納米醫(yī)學策略在消耗谷胱甘肽以增強癌癥治療領域中的最新研究進展,簡要介紹了谷胱甘肽的生物合成和各種消耗谷胱甘肽的策略;最后,作者也對這一研究領域所面臨的挑戰(zhàn)和發(fā)展前景進行了討論和展望。Yuxuan Xiong. et al. Engineering nanomedicine for glutathione depletion-augmented cancer therapy. Chemical Society Reviews. 2021https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cs/d0cs00718h#!divAbstract

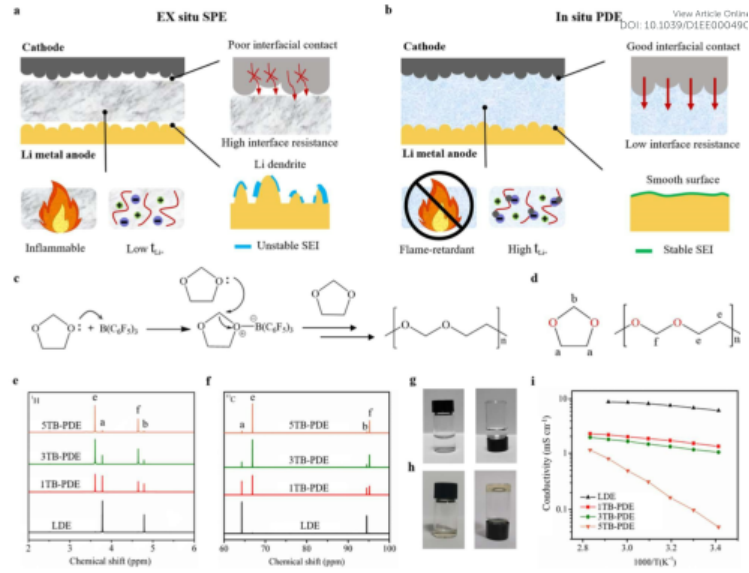

2. EES:一種阻燃聚合物電解質(zhì)用于具有寬工作溫度的高性能鋰金屬電池

具有高離子導電性、良好的界面穩(wěn)定性和安全性的聚合物電解質(zhì)是實用化可充電鋰金屬電池(LMBs)的迫切需求。近日,華中科技大學黃云輝教授,袁利霞教授報道了開發(fā)了一種由多功能的三(五氟苯基)硼烷(TB)添加劑原位形成的新型阻燃聚合1,3-二氧戊烷電解質(zhì)(PDE)。1)原位生成的PDE不僅實現(xiàn)了電極-電解質(zhì)界面穩(wěn)定的完整電池結構,而且具有良好的阻燃性,顯著提高了工作溫度極限,提高了氧化穩(wěn)定性。此外,TB還有助于形成高穩(wěn)定性的富鋰固體電解質(zhì)界面(SEI)。此外,PDE與電極和聚丙烯(PP)隔膜具有良好的相容性,幾乎不會增加電池的厚度,而且添加劑TB的用量很少,因此不會因為聚合而損失重量或體積能量密度。2)基于原位形成的PDE,不添加LiNO3的Li-S電池表現(xiàn)出優(yōu)異的循環(huán)穩(wěn)定性(>500次)和寬的工作溫度(-20-50 °C),高電壓Li-LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2和Li-LiFePO4電池都表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學性能(>1200次)。此外,利用開發(fā)的超聲成像技術結果顯示,基于PDE的軟包電池內(nèi)不會產(chǎn)生氣體。這項工作為設計用于高性能LMBs的高穩(wěn)定聚合物電解質(zhì)提供了一種簡便實用的方法。J. Xiang, et al, A flame-retardant polymer electrolyte for high performance lithium metal batteries with an expanded operation temperature, Energy Environ. Sci., 2021https://doi.org/10.1039/D1EE00049G

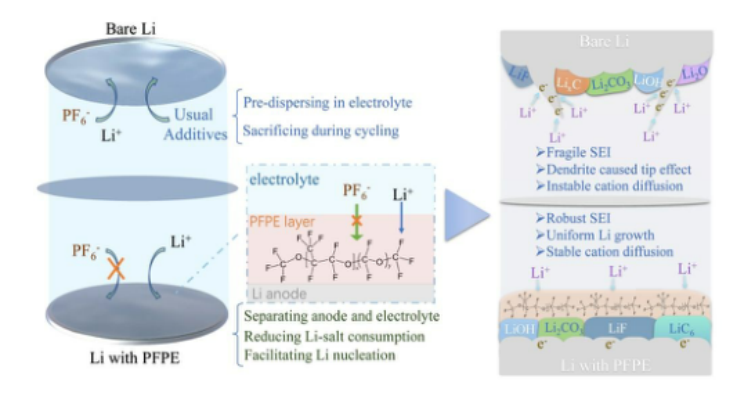

3. EES:富C-F的油滴作為低表面能非消耗性流體界面改性劑用于穩(wěn)定鋰金屬負極

鋰金屬是開發(fā)具有更高能量密度的下一代電池中最有前途的負極材料。然而,其不可控的電沉積會導致固體電解質(zhì)界面的不穩(wěn)定斷裂和嚴重的枝晶生長,從而阻礙了鋰金屬電池(LMBs)的商業(yè)化進程。近日,中科院上硅所李馳麟研究員報道了提出了一種非消耗性流體界面改性策略,即通過插入低表面能的富C-F油滴(PFPE)來解決鋰負極的變形問題。1)與通常分散在電解質(zhì)中并在循環(huán)過程中犧牲的添加劑不同,這種層狀油滴PFPE能夠持久地保護鋰負極不與電解質(zhì)發(fā)生副反應,并減少鋰鹽的消耗。PFPE的高流動性和惰性使得“熱點”的“動態(tài)”愈合成為可能,而不會降低Li+滲透性和Li成核動力學。鋰表層附近的PFPE部分觸發(fā)C-F和Li-F組分的界面富集,以增強自組裝的堅固性和鋰鍍層的致密性(從馬賽克狀填料到致密的互連網(wǎng)絡)。2)實驗結果顯示,這種策略顯著提高了Cu/Li、NMC811/Li和LiFePO4/Li電池的CE、循環(huán)壽命(700次以上)、倍率性能(高達10 C)和界面阻抗穩(wěn)定性。這項研究為基于不混溶液體中間層作為永久調(diào)節(jié)劑用于高性能LMBs提供了一條新的途徑。Q. Yang, J. Hu, J. Meng and C. Li, C-F-rich oil drop as non-expendable fluid interface modifier with low surface energy to stabilize Li metal anode, Energy Environ. Sci., 2021https://doi.org/10.1039/D0EE03952G

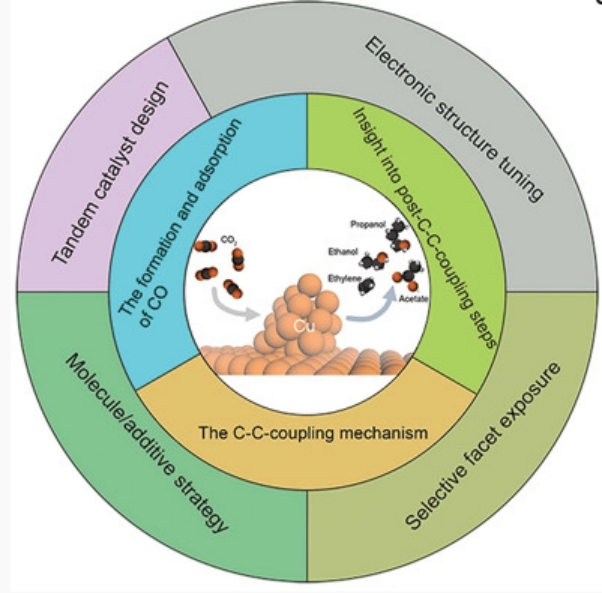

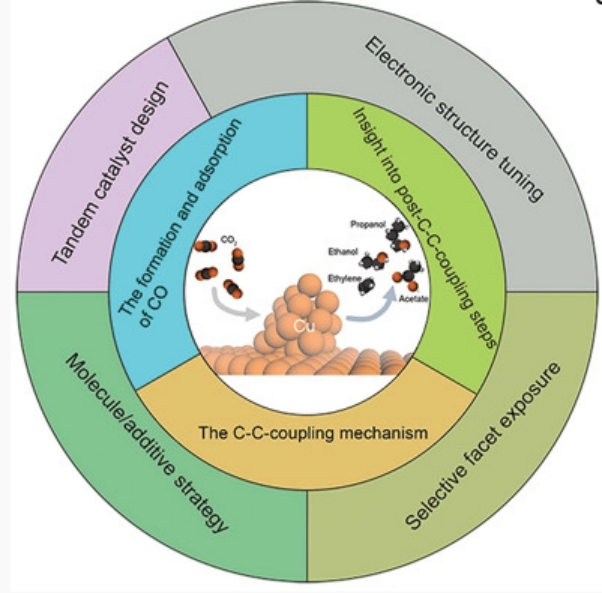

4. AM綜述:用于高效CO2電還原的銅基催化劑的研究進展

電化學CO2還原(CO2RR)已成為利用可再生能源進行CO2轉化的一種極具潛力的方法。當使用銅(Cu)基催化劑時,CO2可以轉化為多碳(C2+)燃料和化學品,并幾乎實現(xiàn)零排放,從而有助于結束人為碳循環(huán)。因此,合理設計和開發(fā)Cu基催化劑以實現(xiàn)高選擇性、高效率的CO2RR至關重要。近日,復旦大學鄭耿鋒教授綜述了合理設計用于CO2RR的Cu基電催化劑的最新策略和研究進展,這些催化劑可以極大的提高CO2RR產(chǎn)物選擇性和效率。1)作者首先簡要綜述了Cu催化CO2電還原在產(chǎn)物選擇性和電催化活性方面的最新研究進展。然后,總結了Cu基催化劑上CO2電還原的最新理論和機理(CO的生成和吸附、C-C偶聯(lián)和后C-C偶聯(lián))。2)作者進一步總結了旨在促進CO2電還原為碳氫化合物和C2+含氧化合物產(chǎn)物的Cu催化劑的設計策略,將現(xiàn)有的Cu基催化劑設計策略分為四大類(串聯(lián)催化劑設計、電子結構調(diào)節(jié)、選擇性刻面暴露和輔助因子/添加劑)。3)盡管近年來人們在開發(fā)更多的C2+選擇性Cu電催化劑方面取得了巨大進展,但仍需要利用從揭示機理獲得的信息來設計新型催化劑。機理研究需要能夠實時監(jiān)測動態(tài)研究反應和催化劑的operando/原位技術。然而,現(xiàn)有的各種operando/原位技術存在包括時間分辨率、探測深度和空間分辨率等技術限制。作者指出了目前人們在闡明CO2和CO電還原的全部機理、operando/原位表征技術和電催化系統(tǒng)方面仍面臨的挑戰(zhàn)。4)作者最后展望了用于CO2電還原的Cu基催化劑的未來前景。

Yuhang Wang, et al, Designing Copper-Based Catalysts for Efficient Carbon Dioxide Electroreduction, Adv. Mater. 2021DOI: 10.1002/adma.202005798https://doi.org/10.1002/adma.202005798

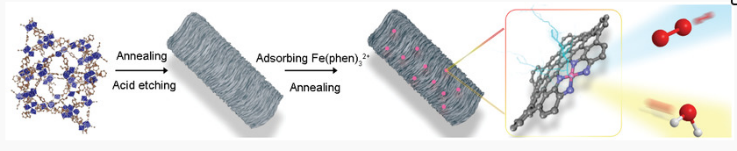

5. AM:MIL-101衍生的介孔碳負載的高暴露Fe單原子位點作為高效氧還原電催化劑

具有FeNx原子活性位點的Fe單原子催化劑(Fe SACs)是用于氧還原反應(ORR)Pt基催化劑的非常有前途的替代催化劑。金屬有機骨架的熱解是制備Fe SACs的一種常用方法,迄今為止,所報道的大部分MOF衍生的催化劑是微孔的,因此存在傳質(zhì)差和高比例催化不可及FeNx活性位點的問題。近日,中科院理化技術研究所張鐵銳研究員,Lu Shang報道了一種具有介孔籠狀結構的多孔材料NH2-MIL-101(Al),作為前驅體在不同的熱解溫度下制備了一系列具有明確介孔結構的氮摻雜的碳載體(NC-MIL101-T)。在酸蝕去除Al后,F(xiàn)e(II)-鄰菲羅啉絡合物(Fe(phen)32+)均勻地吸附在NC-MIL101-T載體的內(nèi)外表面。在冷凍干燥和在800 ℃的第二熱解步驟之后,獲得了Fe SAC-MIL101-T催化劑。1)得益于FeNx活性位點的高度分散性和豐富的介孔便于傳質(zhì),F(xiàn)e SAC-MIL101-T催化劑中FeNx位點的利用率極高,因此在堿性和酸性溶液中都具有優(yōu)異的ORR活性。優(yōu)化后的Fe SAC-MIL101-1000催化劑在0.1 m KOH中的半波電位(E1/2)為0.94 V,可媲美最先進的Pt族金屬(PGM)催化劑,超過了商用Pt/C催化劑和幾乎所有先前報道的不含PGM的催化劑。2)采用FeSAC-MIL101-1000型空氣電極催化劑制成的水系鋅空氣電池,其能量密度達到984.2 Wh kgZn?1(達到理論值的91%)。此外,當使用FeSAC-MIL101-1000來組裝固態(tài)ZAB時,電池具有724.0 mAh kgZn?1的高比容量,從而顯示出其在可穿戴電子領域的應用潛力。Xiaoying Xie, et al, MIL-101-Derived Mesoporous Carbon Supporting Highly Exposed Fe Single-Atom Sites as Efficient Oxygen Reduction Reaction Catalysts, Adv. Mater. 2021DOI: 10.1002/adma.202101038https://doi.org/10.1002/adma.202101038

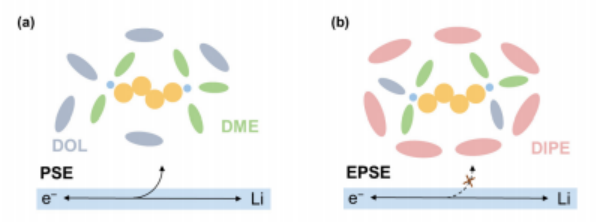

6. Angew: 用于鋰硫電池的含抗還原溶劑鞘的多硫化鋰電解質(zhì)結構

鋰硫(Li–S)電池因其理論高比能量和較低的材料成本而成為有前景的電池技術。與鋰離子電池的嵌入機制不同,硫碳復合正極屬于固-液-固轉換機制。在第一個平臺期,固態(tài)的S8生成了可溶性多硫化鋰(PSs)中間體,然后在放電的第二平臺被還原成固態(tài)Li2S2或Li2S。鋰負極與可溶性多硫化物中間產(chǎn)物之間不斷發(fā)生的副反應會嚴重破壞鋰負極。為了應對這一挑戰(zhàn),清華大學張強教授等人通過分子動力學模擬和核磁共振揭示了具有抗還原性溶劑鞘的多硫化物電解質(zhì),具有優(yōu)異的性能。1)通過分子動力學模擬和實驗相結合,揭示了一種周圍有兩個溶劑鞘的多硫化物電解質(zhì)結構。具有抗還原性的溶劑鞘對降低PSs與鋰金屬的反應性方面起著至關作用。2)通過分子尺度調(diào)節(jié)將PS封裝在抗還原性溶劑鞘中,以降低PS的反應性。當使用DIPE的電解質(zhì)作為助溶劑時,DIPE分子傾向于在PS周圍的外部溶劑鞘中分布。DIPE分子比常規(guī)的醚溶劑具有更高的穩(wěn)定性,因此提高了外部對鋰金屬的還原電阻,從而阻止了副反應。3)內(nèi)部的常規(guī)醚溶劑確保了PSs的溶解,從而保持了硫正極優(yōu)異的動力學性能。高硫載量的硫正極(4.0 mg cm-2,比能量為300 Wh kg-1)的軟包電池(1.6 Ah)完成了23個穩(wěn)定循環(huán)。Xue-Qiang Zhang, et al. Electrolyte Structure of Lithium Polysulfides with Anti‐Reductive Solvent Shells for Practical Lithium–Sulfur Batteries. Angew. Chem. 2021DOI: 10.1002/ange.202103470https://doi.org/10.1002/ange.202103470

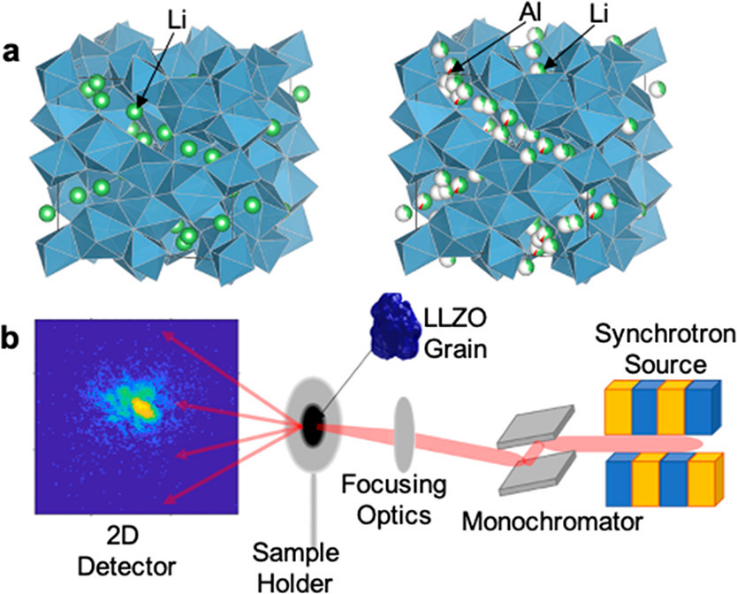

7. Nano Lett.:固態(tài)電解質(zhì)Li7–3xAlxLa3Zr2O12單顆粒晶體缺陷的X射線納米成像

與傳統(tǒng)的液體電解質(zhì)電池相比,全固態(tài)鋰電池在能量密度和安全性方面都有顯著提高。鋁摻雜的Li7La3Zr2O12(LLZO)固態(tài)電解質(zhì)由于其高離子電導率和良好的熱、化學和電化學穩(wěn)定性而顯示出極好的潛力。盡管如此,對LLZO的電化學和機械性能的進一步改進要求深入了解其局部微觀結構。有鑒于此,康奈爾大學Andrej Singer和弗吉尼亞理工大學Feng Lin等人采用Bragg相干衍射成像技術研究了不同Al摻雜濃度下LLZO單個晶粒內(nèi)部的原子位移,從而形成了立方、四方和立方-四方混合結構。1)使用單晶衍射和BCDI研究了不同程度Al摻雜下單個LLZO晶粒的結構異質(zhì)性和擴展的晶體缺陷。在未摻雜的單四方LLZO晶粒內(nèi)觀察到雙疇。還發(fā)現(xiàn),低Al摻雜會在混合LLZO晶粒中產(chǎn)生較大的應變梯度,并且隨著摻雜的增加,立方LLZO晶粒會以減小的應變梯度實現(xiàn)穩(wěn)定,但由于Al濃度的變化,平均晶格常數(shù)可能會略有不同。2)混合LLZO和立方LLZO單晶的重構位移場都顯示出邊緣位錯。在位錯附近,混合的LLZO結構還表現(xiàn)出擴展的拉伸應變區(qū)域,這表明另一個結構相的子域被廣泛的域邊界分隔,包括位錯。3)報道的晶體缺陷的存在表明,Al摻雜在修飾單個LLZO晶粒的微觀結構中起著關鍵作用。將來,需要將操作光譜學和成像技術結合起來,以更好地量化固態(tài)電解質(zhì)離子遷移、結構缺陷和循環(huán)穩(wěn)定性之間的聯(lián)系。Yifei Sun et al. X-ray Nanoimaging of Crystal Defects in Single Grains of Solid-State Electrolyte Li7–3xAlxLa3Zr2O12. Nano Lett. 2021.DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00315.https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.1c00315

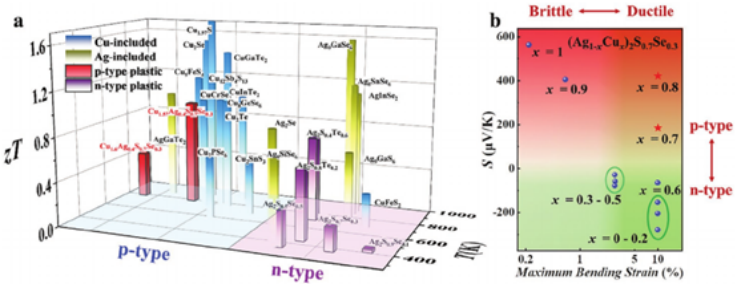

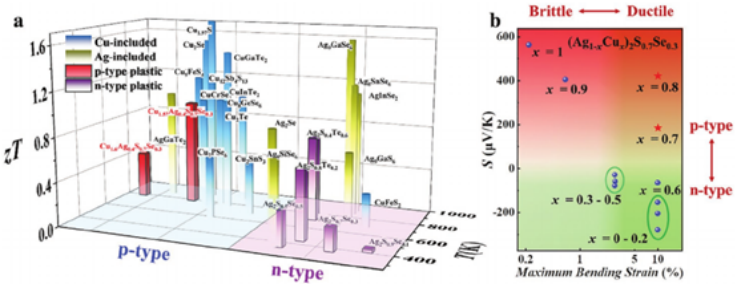

8. AEM:p型塑料無機熱電材料

可變形熱電器件在自供電的柔性或異形電子器件應用中具有巨大的潛力。最近發(fā)現(xiàn)的幾種具有非凡的室溫可塑性的無機半導體使開發(fā)具有高性能和固有變形能力的新型熱電(TE)材料成為可能。但是,所有已知的塑料或柔性TE材料都是n型半導體。發(fā)展用于設備設計和制造的p型對應物是迫切需要的。近日,中科院上海陶瓷研究所Xun Shi,Pengfei Qiu,上海交通大學Tian-Ran Wei等報道了第一種p型塑料無機TE材料。1)作者通過在n型塑料Ag2S0.7Se0.3中摻Cu合金化調(diào)節(jié)帶電晶體缺陷,獲得的(Ag1-xCux)2S0.7Se0.3(x = 0.7-0.8)材料同時具有良好的可塑性和p型導電性。2)研究表明,具有六方結構的(Ag0.2Cu0.8)2S0.7Se0.3材料在800 K下的最大zT為0.42。通過引入銅缺陷,可以很好地保持良好的可塑性,而在800 K時,最大zT可大大提高至0.95,這是塑料TE材料的創(chuàng)紀錄的高值。該工作有望加快塑料TE半導體和全無機可變形TE器件在異型發(fā)電機中的應用的開發(fā)。

Zhiqiang Gao, et al. p‐Type Plastic Inorganic Thermoelectric Materials. Adv. Energy Mater., 2021DOI: 10.1002/aenm.202100883https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202100883

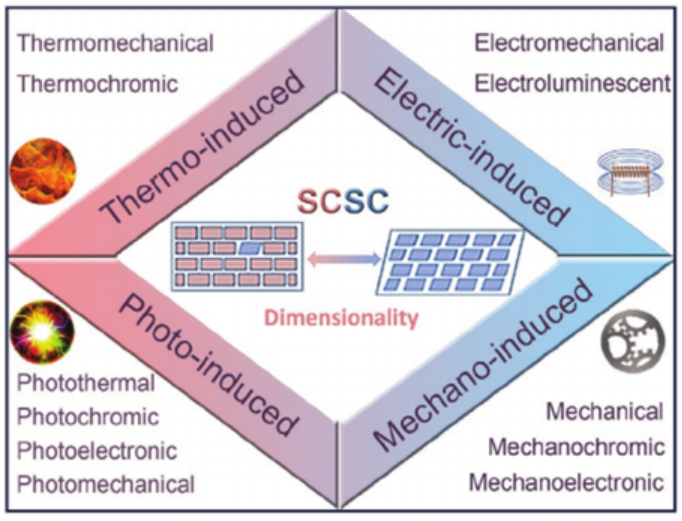

9. AEM:單晶至單晶相變材料中的能量轉換

單晶到單晶(SCSC)相變是固態(tài)晶體材料的直接結構演變,且不會損害晶格的有序性。這些多維SCSC相變材料可響應多種外部刺激(熱,光,機械力,電等),因此已在許多領域展示出了有希望的應用,例如傳感器,執(zhí)行器,人造肌肉,軟機器人和能量捕獲 。晶體結構中分子間相互作用的方向性和協(xié)同性,以及持續(xù)的和遠距離的動力學,以及它們可以在高頻下運行的事實,可以在SCSC相變材料中實現(xiàn)快速有效的能量轉換過程。近日,南開大學Xian-He Bu,Jialiang Xu等對單晶至單晶相變材料中的能量轉換領域的研究進行了總結。1)作者從引發(fā)和驅動相變的不同刺激(包括熱,光,電和機械)的角度出發(fā),對SCSC相變材料進行了分析,將其分為不同類型的能量轉換,并介紹了這些過程中與維數(shù)有關的特性。2)此外,作者還討論了SCSC相變材料的設計和制造以及其能量轉換過程的機理研究的最新進展。3)最后,作者還討論了該領域的挑戰(zhàn)和未來潛力。Yongshen Zheng, et al. Energy Conversion in Single‐Crystal‐to‐Single‐Crystal Phase Transition Materials. Adv. Energy Mater., 2021DOI: 10.1002/aenm.202100324https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202100324

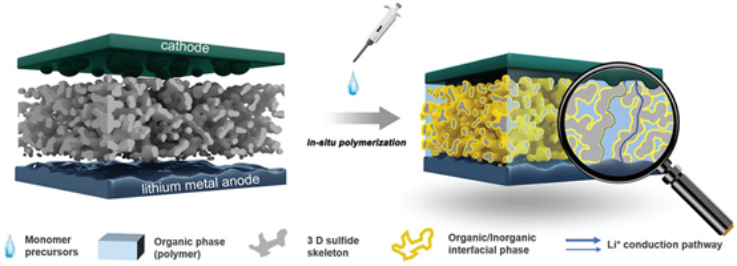

10. AFM: 多孔硫銀鍺礦骨架中原位聚合的硫化物基全固態(tài)鋰電池

全固態(tài)鋰電池(ASLB)不易發(fā)生燃燒或電解液泄漏等問題,具有的優(yōu)異的安全性。電解質(zhì)的離子電導率及其與電極的界面相容性是決定全固態(tài)電池電化學性能的兩個關鍵因素。目前Li+電導率高達10-2 S cm-1的硫化物電解質(zhì)是非常合適的選擇。然而,具有脆性的硫化物表現(xiàn)出較差的機械特性,這使得ASLB的組裝存在巨大的挑戰(zhàn)。為此,將零維硫化物顆粒嵌入到柔性聚合物電解質(zhì)中是一種制備高性能復合電解質(zhì)的有效方法。基于此,中國科學院青島生物能源與過程研究所崔光磊研究員等人通過在自支撐的3D多孔性硫銀鍺礦型電解質(zhì)(Li6PS5Cl)骨架中原位聚合聚(乙二醇)甲基醚丙烯酸酯,制備了一種高性能的固態(tài)電解質(zhì)。1)通過這種整合策略設計的4.5 V LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2正極的固態(tài)鋰金屬電池在室溫下都顯示出超過99%的高庫侖效率。2)固態(tài)核磁共振數(shù)據(jù)表明,Li+主要沿著連續(xù)的Li6PS5Cl相遷移,使得室溫電導率高達4.6×10-4 S cm-1,比相應聚合物的電導率高128倍。3)同時,固-固電解質(zhì)/電極界面通過原位聚合而整合在一起,從而顯著降低了界面電阻。Yantao Wang, et al. Facile Design of Sulfide‐Based all Solid‐State Lithium Metal Battery: In Situ Polymerization within Self‐Supported Porous Argyrodite Skeleton. Adv. Funct. Mater. 2021, 2101523.DOI: 10.1002/adfm.202101523https://doi.org/10.1002/adfm.202101523

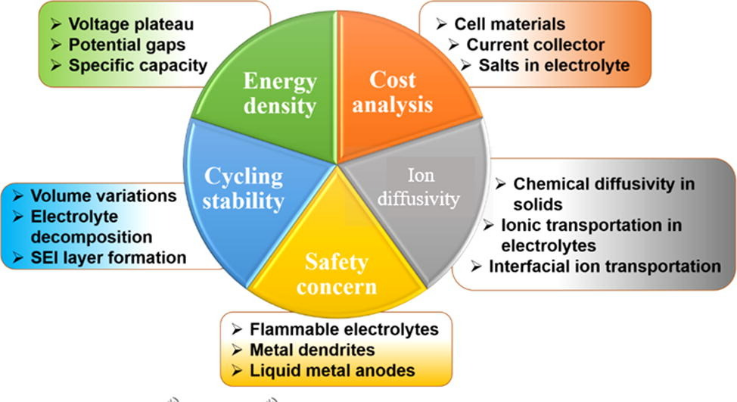

11. Mater. Today綜述:用于電網(wǎng)級儲能的鈉、鉀離子電池的挑戰(zhàn)與未來展望

能源危機和環(huán)境污染要求大規(guī)模儲能技術的發(fā)展。在眾多的商業(yè)化技術中,電池因其相對較高的能量密度和較長的循環(huán)壽命而備受關注。然而,鋰礦物的有限供應、分布不均、成本高昂,極大地阻礙了鋰離子電池在大規(guī)模儲能中的應用。因此,打造低成本、長壽命、高安全性的下一代可替代充電電池至關重要。在過去的幾年中,在鈉/鉀離子電池(SIBs和PIBs)的電極和電解質(zhì)材料方面取得了許多成功的研究成果。有鑒于此,澳大利亞伍倫貢大學郭再萍教授和阿貢國家實驗室陸俊研究員等人綜述了SIB/PIB的當前發(fā)展及其在實際應用中面臨的挑戰(zhàn),包括它們的成本、能量密度、固體/電解質(zhì)/界面中的離子擴散率、循環(huán)壽命和安全性問題。1)SIB/PIB的電極/電解質(zhì)材料需要在未來的研究中進行優(yōu)化。在正極材料方面,高能正極仍然是迫切需要的,因為它們決定了SIB和PIB的能量密度。普魯士藍及其類似物具有較長的循環(huán)性能,但比容量不是很高。可以考慮將其用于用于能量密度要求不那么嚴格的電網(wǎng)規(guī)模的能源存儲,以提高其能源效率,如在抽水蓄能電站的能量傳遞。鈉、鉀過渡金屬氧化物具有較高的理論容量,但其結構穩(wěn)定性有待提高,特別是當大鉀離子插入到主體中時。聚陰離子化合物因其工作電壓高和制備方法簡單而成為高能正極的新星。未來的研究應集中在提高其電導率,通過濃度梯度調(diào)節(jié)來調(diào)節(jié)其組成,以及通過雜原子摻雜來進一步提高其電荷轉移能力。2)就負極材料而言,硬碳是SIB最有希望的候選負極。它的低密度導致單位體積成本的增加,但是會降低體積容量。因此,優(yōu)化硬碳,提高電化學性能,實現(xiàn)高能量密度,將提高SIB的成本競爭力。此外,對于高理論容量的負極,如磷,循環(huán)過程中的體積變化是關鍵問題。因此,合理設計微/納米結構和引入均勻緩沖基體仍然是克服這一挑戰(zhàn)的最有效策略。金屬鈉、金屬鉀負極的研究還需要填補許多空白,包括電解質(zhì)/金屬界面行為、SEI形成動力學、枝晶生長、通過相間和固體金屬的離子擴散率等。3)未來的SIB和PIB研究工作需要利用該技術來確定不同電極/電解質(zhì)體系組合中SEI層的三維結構,并找到電化學性能與電極/電解質(zhì)間相之間的相關性。非常期待從這些新發(fā)現(xiàn)和成果中衍生出通用的設計原則。Wenchao Zhang et al. Challenges and future perspectives on sodium and potassium ion batteries for grid-scale energy storage. Mater. Today 2021.DOI: 10.1016/j.mattod.2021.03.015.https://doi.org/10.1016/j.mattod.2021.03.015

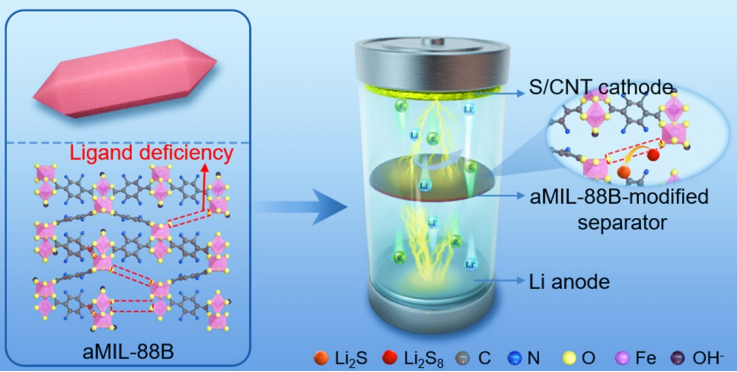

12. Nano Energy:用于高性能鋰硫電池多功能多硫化物隔膜的非晶化金屬有機骨架

鋰硫(Li-S)電池具有理論能量密度高、價格便宜等優(yōu)點,被認為是最有前途的儲能技術。然而,其存在的一些缺點,特別是所謂的“穿梭效應”,引發(fā)了嚴重的硫損失和低的庫侖效率,進而阻礙了鋰硫電池的實際應用。這其中,作為電池的組成部分,合理設計隔膜能夠為Li-S電化學的改進產(chǎn)生協(xié)同作用。近日,加拿大滑鐵盧大學陳忠偉教授,華南師范大學王新副教授,Yongguang Zhang報道了通過簡單易行的配體競爭策略,獲得了一種新的非晶化金屬有機骨架,并以MIL-88B為例構建了先進的鋰硫電池隔膜。1)研究人員將結晶MIL-88B(稱為cMIL-88B)直接浸入二甲基咪唑溶液中,引發(fā)氨基對苯二甲酸酯被2-甲基咪唑(2-MeIM)部分取代,隨后羥基化,得到缺乏有機配體的位點。2)與母體MIL-88B相比,配體缺陷和MOF結構非晶化的引入增加了aMIL-88B導電性,構建了多范圍的多孔性用于快速離子轉移,暴露了更多的活性界面,更重要的是,實現(xiàn)了與中間多硫化物在空間上和配位上更強的相互作用,從而有助于出色的硫固定和催化。3)當用作隔膜改性劑時,新開發(fā)的aMIL-88B建立了有利的屏障,有效吸附多硫化物并促進其電化學轉化,從而顯著抑制了穿梭效應以及實現(xiàn)了快速反應動力學。實驗結果顯示,基于aMIL-88B改性隔膜的鋰硫電池實現(xiàn)了高效和可逆的硫電化學,在1 C下500次循環(huán)后具有740 mAh g-1的高容量,高達5 C的倍率性能,以及在4.3 mg cm-2的高硫負載量下良好的面容量。這項工作為鋰硫電池多功能隔膜的開發(fā)提供了一條便捷的途徑,對其他相關儲能領域的先進材料的缺陷工程也具有指導意義。Xiaomin Zhang, et al, Amorphizing metal-organic framework towards multifunctional polysulfide barrier for high-performance lithium-sulfur batteries, Nano Energy, (2021)DOI:10.1016/j.nanoen.2021.106094https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106094

13. EES:深入解讀Li/Na金屬負極的原位反應

鋰/鈉金屬負極具有高的理論容量、較低的電化學電位,是下一代高能電池最具潛力的候選之一。然而其不穩(wěn)定的固液界面以及枝晶問題嚴重影響了電極的循環(huán)周期甚至會導致安全問題。在過去的5年里,得益于原位技術的廣泛研究及普及利用。這些原位技術包含了Li/Na金屬電極表面的原位反應用來產(chǎn)生特定的界面層、Li/Na電極的原位表征從而去進行金屬表面反應中間態(tài)及亞穩(wěn)態(tài)的持續(xù)實時捕獲。因此亟需通過上述兩種原位技術對Li/Na金屬電極的反應過程、衰減機制、以及結構演變進行系統(tǒng)的深入分析和綜述。近日,復旦大學晁棟梁教授與安師大濮軍教授,對Li/Na金屬負極的原位電極設計、原位電化學機理分析進行了詳細的評估及路線展望。

本文要點:

1)分析了Li/Na金屬電極原位增強反應,包括原位(人工)SEI的構筑、原位固態(tài)電解液的形成、原位定向沉積等;

2)解析了各種原位分析測試技術與實驗的結合方式,包括原位光學/電子技術、原位同步輻射技術、磁學/中子譜學等,從而深入理解Li/Na金屬電極電化學反應過程、衰退機制、結構演變等過程的重要指標;

總之,作者從結構-性能-機制的角度,深入解讀了各種先進的原位技術是如何協(xié)助我們發(fā)現(xiàn)并分析問題,以及如何“拯救”Li/Na金屬負極所面臨的這些問題,并為以后發(fā)展的技術路線提供了指導性策略分析。

AdvancedIn-Situ Technology for Li/Na Metal Anodes: An In-Depth Mechanism Understanding,Jun Pu, Chenglin Zhong, Jiahao Liu, Zhenghua Wang and Dongliang Chao, 2021

Doi:10.1039/D1EE00110H

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ee/d1ee00110h#!divAbstract