左手Science,右手Nature!講真,這個材料要火!

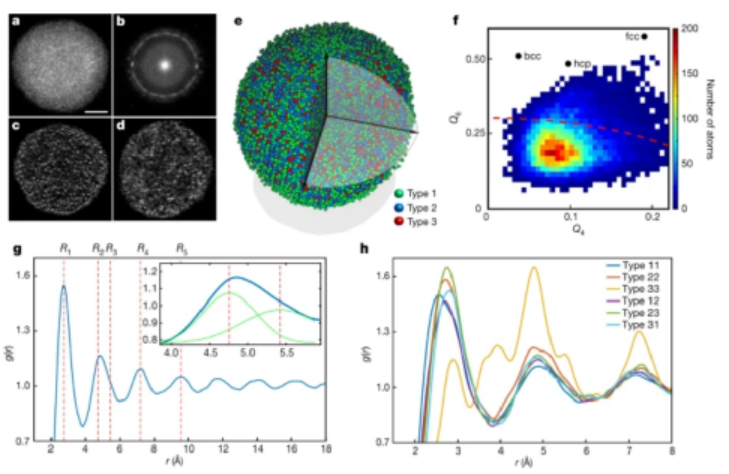

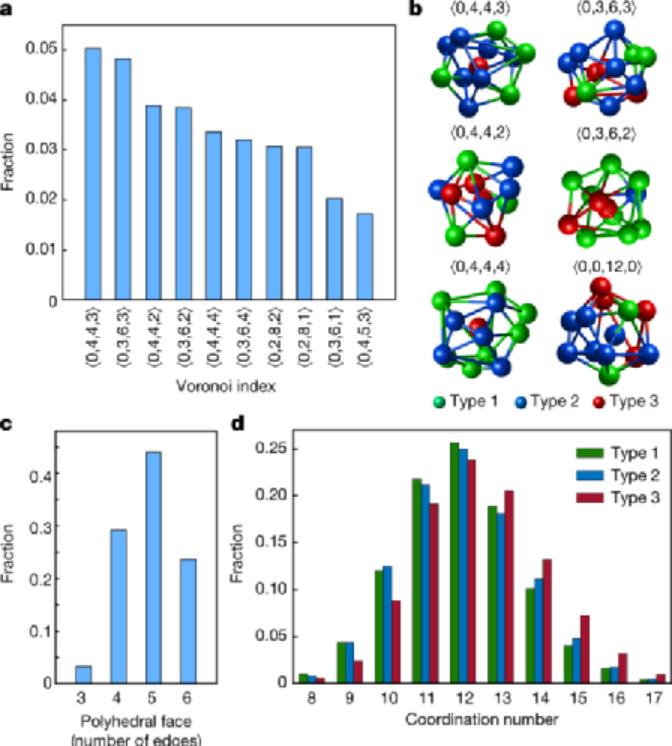

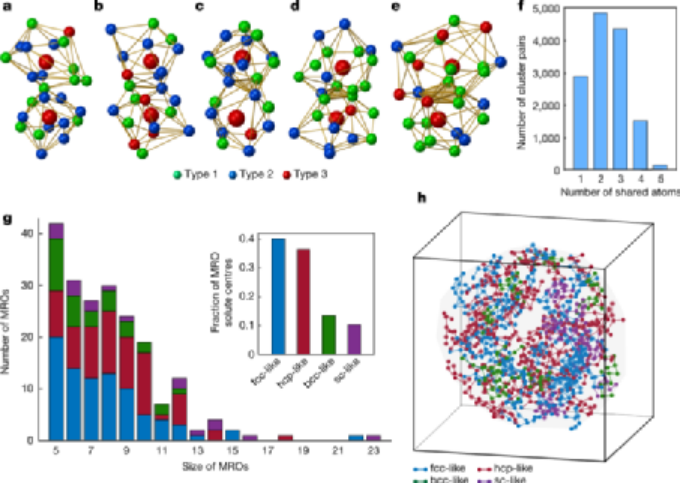

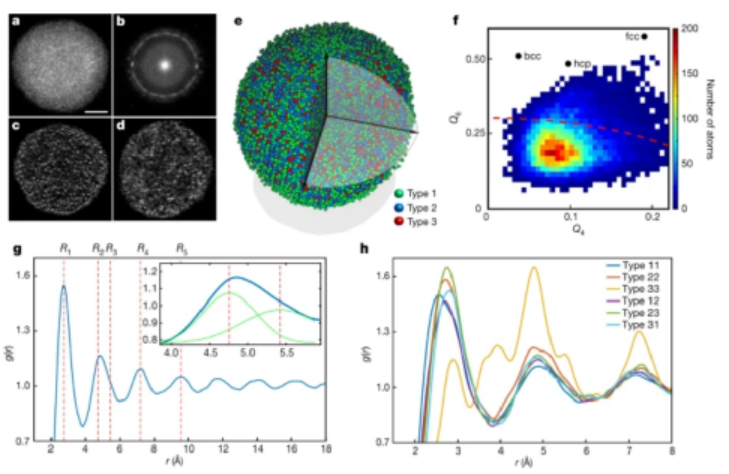

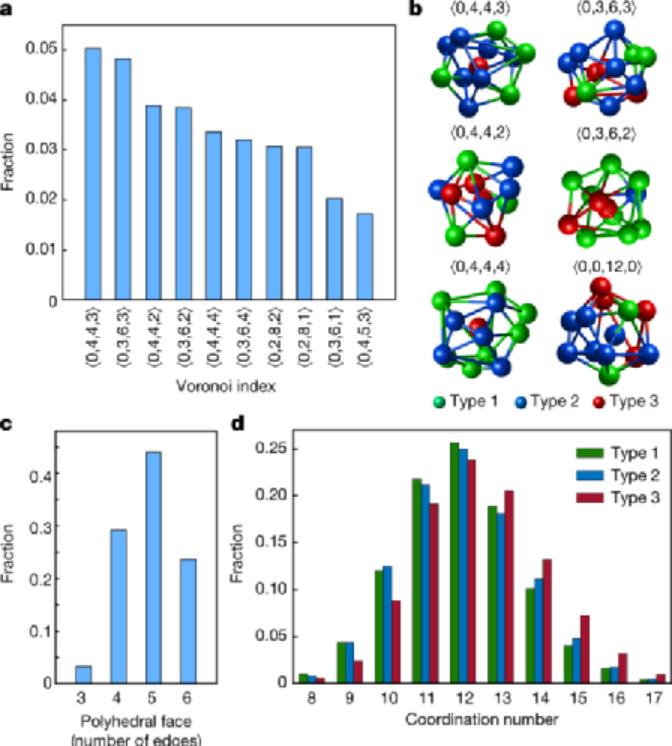

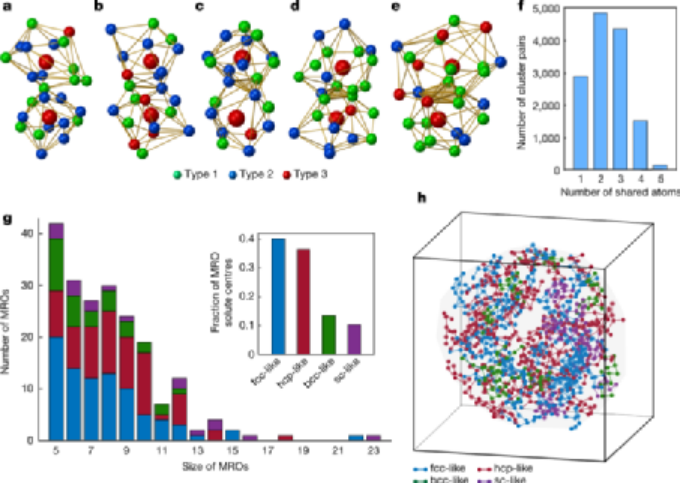

非晶態(tài)固體原子級精確3D結(jié)構(gòu)的表征知曉材料中精確組分和每個原子3D位置,就可以從物理定律層面對其霧化性質(zhì)進(jìn)行預(yù)測。晶體中的原子位置具有長程有序性,目前已經(jīng)有諸多策略用于確定晶體材料中原子級精確的3D結(jié)構(gòu)。在上個世紀(jì),晶體學(xué)被廣泛地應(yīng)用于測定晶體樣品的3D原子結(jié)構(gòu),這些原子級精確的結(jié)構(gòu)是許多科學(xué)領(lǐng)域發(fā)展的基礎(chǔ)。玻璃,塑料和非晶薄膜之類的非晶態(tài)固體在我們的日常生活中無處不在,并且被廣泛應(yīng)用到通訊、電子產(chǎn)品和太陽能電池等領(lǐng)域。然而,對于非晶態(tài)固體的3D原子結(jié)構(gòu),我們的了解還是十分有限。譬如缺乏長程周期性的玻璃態(tài)材料,其3D結(jié)構(gòu)主要是從實驗數(shù)據(jù)中間接推斷出來的,在實驗數(shù)據(jù)中,可以獲得平均統(tǒng)計結(jié)構(gòu)信息,或者需要模型擬合來分析局部原子有序性。這些定性的方法大大阻礙了我們對非晶固體的3D結(jié)構(gòu)和相關(guān)現(xiàn)象的基本理解,如晶體-非晶相變和玻璃化相變。因此,對于缺乏長程有序性,無定形固體的三維(3D)原子結(jié)構(gòu),如何直接進(jìn)行實驗確定,困擾了科學(xué)家長達(dá)近一個世紀(jì)之久。原子電子斷層掃描重建技術(shù)確定非晶態(tài)固體的3D原子位置有鑒于此,加州大學(xué)洛杉磯分校的Jianwei Miao教授等開發(fā)了一種原子電子斷層掃描重建方法,成功通過實驗確定了非晶態(tài)固體的3D原子位置。這項工作將為確定各種非晶態(tài)固體的3D結(jié)構(gòu)鋪平道路,同時可能會改變我們對非晶態(tài)材料和相關(guān)現(xiàn)象的基本理解。1. 首次實現(xiàn)了非晶材料的3D原子級精確結(jié)構(gòu)。展示了使用AET直接確定非晶固體的3D原子結(jié)構(gòu)的能力,這使我們能夠在單原子水平上定量分析短程有序性和中程有序性。2、該表征技術(shù)具有普適性。除了本研究中的多組分玻璃態(tài)納米顆粒,也適用于不同幾何形狀的樣品,如薄膜等。研究人員使用多組分非晶態(tài)合金作為研究對象,定量表征了其3D原子短程和中程有序排列結(jié)構(gòu)。研究發(fā)現(xiàn),盡管短程有序的3D原子堆積在幾何上是無序的,但一些短程有序的結(jié)構(gòu)能夠彼此連接形成晶體狀的超團(tuán)簇并產(chǎn)生中程有序結(jié)構(gòu)。圖1. 用AET測定多組分玻璃態(tài)納米顆粒的3D原子結(jié)構(gòu)。相較其他樣品,每個立方納米的玻璃都有獨特的結(jié)構(gòu),作者結(jié)合了原子分辨率電子斷層掃描技術(shù)和最先進(jìn)的計算成像技術(shù),生成了一系列高質(zhì)量的2D圖像,這些圖像可以捕獲對比度較低的圖像。隨后他們使用原始方法來重建得到最終原子分辨率的3D圖像。圖2. 玻璃態(tài)納米粒子的短程有序性研究。該研究向金屬玻璃結(jié)構(gòu)精確模型預(yù)測邁出了重要一步。在該模型中,溶質(zhì)原子(在玻璃中少量存在的溶質(zhì)原子)位于溶劑原子簇的中心(占大多數(shù)原子)。這些團(tuán)簇充當(dāng)“超原子”,它們以大于原子尺度的尺寸緊密地堆積在一起,從而形成玻璃結(jié)構(gòu)。圖3. 玻璃態(tài)納米顆粒中中程有序性研究。

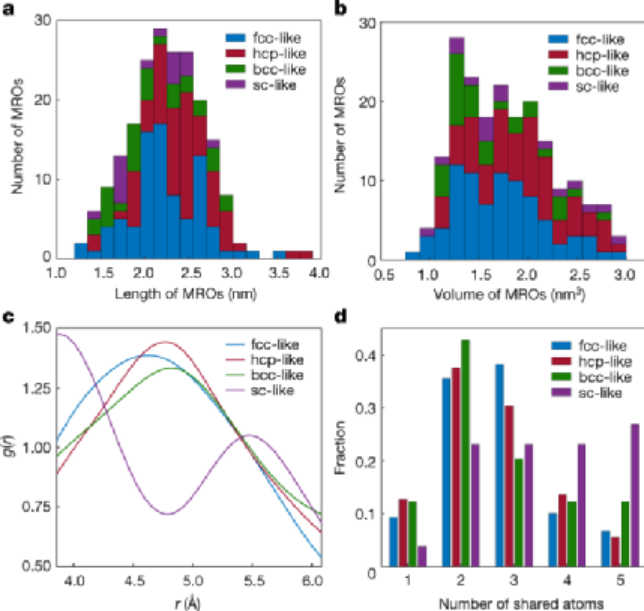

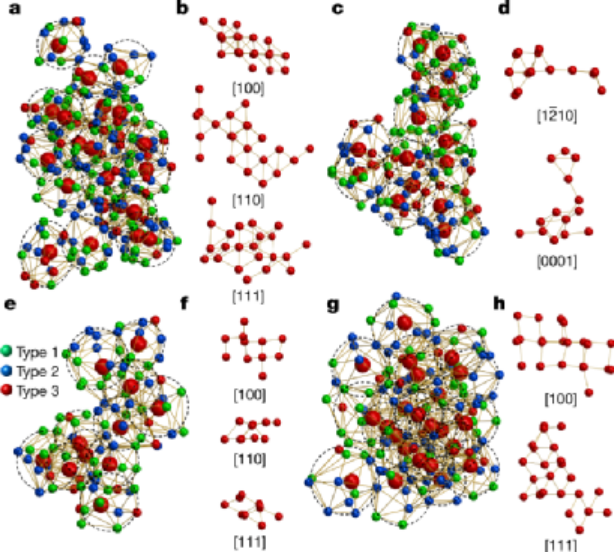

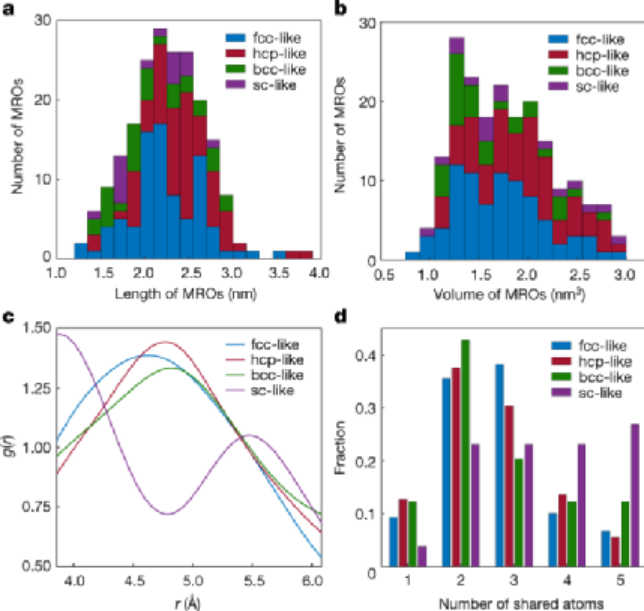

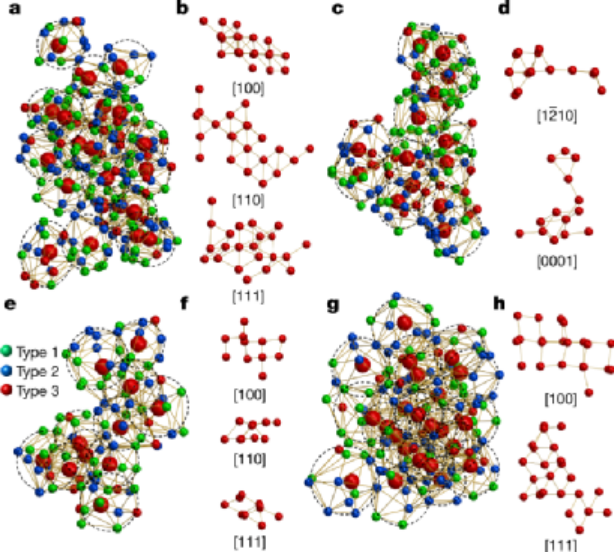

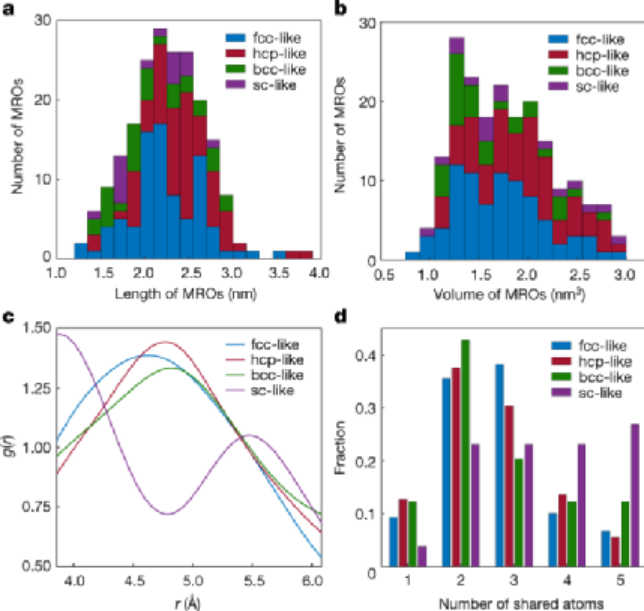

圖4. 玻璃態(tài)納米顆粒中中程有序的定量表征。最終,在無定形樣品中確定了四種類晶體狀中程有序結(jié)構(gòu):面心立方、六方密堆積、體心立方和簡單立方。圖5. 四種代表性中程有序結(jié)構(gòu)的3D原子排列。這些觀察結(jié)果為進(jìn)一步研究金屬玻璃有效簇狀堆積模型的3D原子堆積結(jié)構(gòu)提供了直接的實驗證據(jù)。這項工作,在非晶固體的3D結(jié)構(gòu)的測定上開辟一個新的時代。1.Yang, Y., Zhou, J., Zhu, F. et al. Determining the three-dimensional atomic structure of an amorphous solid. Nature 592, 60–64 (2021).DOI: 10.1038/s41586-021-03354-0https://doi.org/10.1038/s41586-021-03354-02. Nature 592, 31-32 (2021)DOI: 10.1038/d41586-021-00794-6https://doi.org/10.1038/d41586-021-00794-6

加載更多

2804

版權(quán)聲明:

1) 本文僅代表原作者觀點,不代表本平臺立場,請批判性閱讀!

2) 本文內(nèi)容若存在版權(quán)問題,請聯(lián)系我們及時處理。

3) 除特別說明,本文版權(quán)歸納米人工作室所有,翻版必究!