一作兼通訊�����,用一篇Nature Nanotechnology緬懷導師

奇物論

2021-05-05

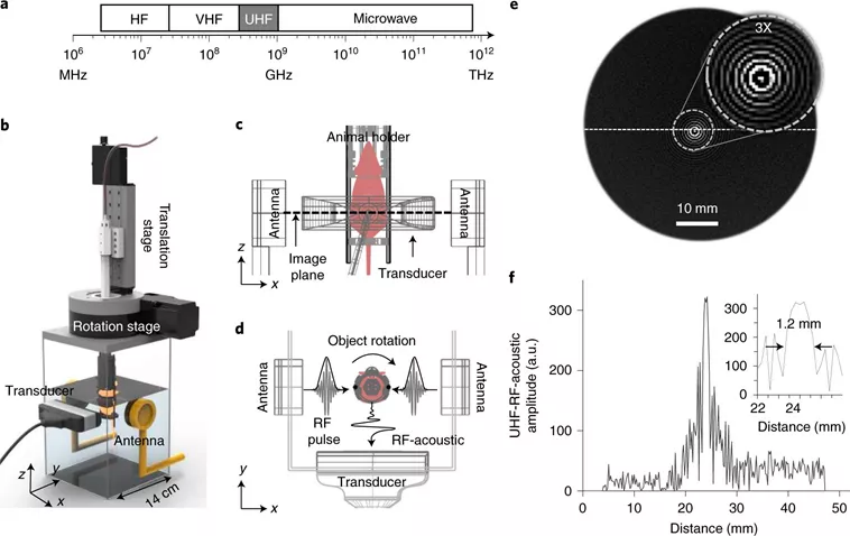

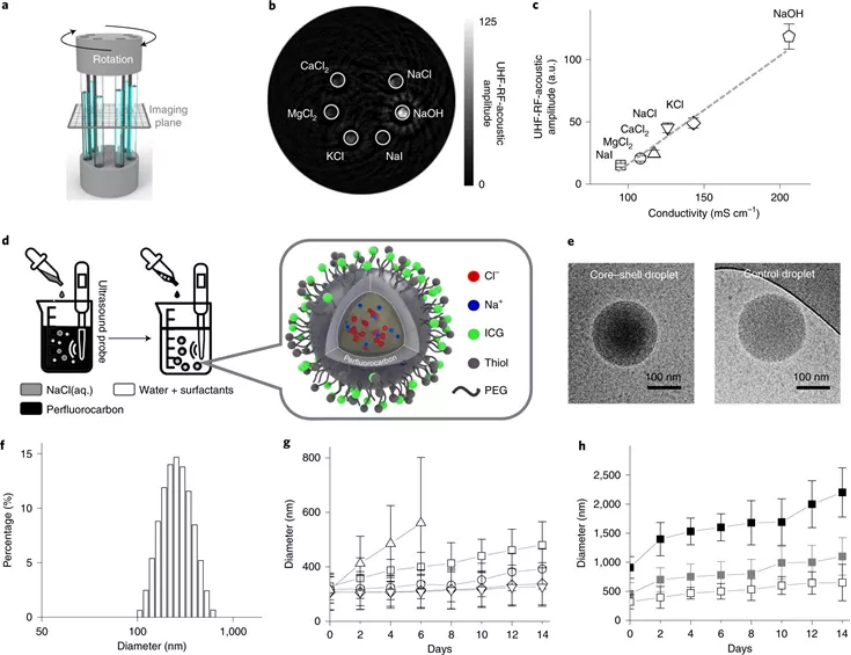

癌癥的早期診斷仍然是臨床腫瘤學的主要目標之一�,因為它已被證明可以大大提高治療效果和疾病控制����。為了早期無創檢測腫瘤�,往往需要同時具備高靈敏度、高空間分辨率和大成像深度�����。不幸的是�����,增強其中一種能力往往會導致與其他能力的權衡�����。目前使用的PET、SPECT和CT均使用電離輻射,這對不耐輻射的患者并不適合�����。分子超聲成像使用非電離聲波�����,可提供高達微米的空間分辨率��,但大尺寸的顯像劑(微泡)不易外滲到腫瘤部位。近年來���,開發的一些納米級的超聲顯像劑,通常需要外部超聲脈沖將納米液滴蒸發成微泡���,因此可能會將靶點限制在已知近端位置的位置。另一方面�,分子光聲成像可容納外滲的造影劑�����,但由于光的強烈衰減,通常只能穿透到組織中小于3 cm的深度。因此�����,開發提供高深度和空間分辨率以及高靈敏度的新非電離分子成像技術仍然是一項艱巨的挑戰����。射頻聲波(RF-acoustic)成像是一種新興的超聲成像技術�,可以通過使用20 kHz-300 GHz頻率范圍內的非電離電磁脈沖照射組織來產生超聲圖像。其中��,超高頻(UHF)射頻聲成像可能比光學��、光聲或微波聲成像技術的組織成像深度更深���,且有可能區分癌組織和健康組織�。然而�,由于目前生物相容性超高頻射頻吸收材料的選擇有限,利用外源性造影劑進行超高頻射頻聲分子成像在體內的應用尚未見報道。鑒于此����,斯坦福大學Yun-Sheng Chen等人報告了一種穩定的液體UHF-RF聲學納米顆粒的開發和全面評估�����,以及它在前列腺癌分子成像中的應用。成果發表在Nature Nanotechnology上��。

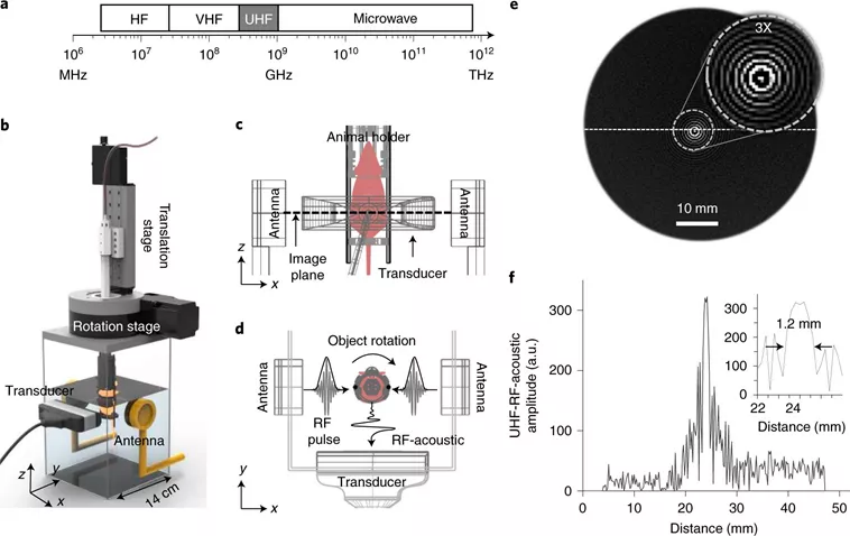

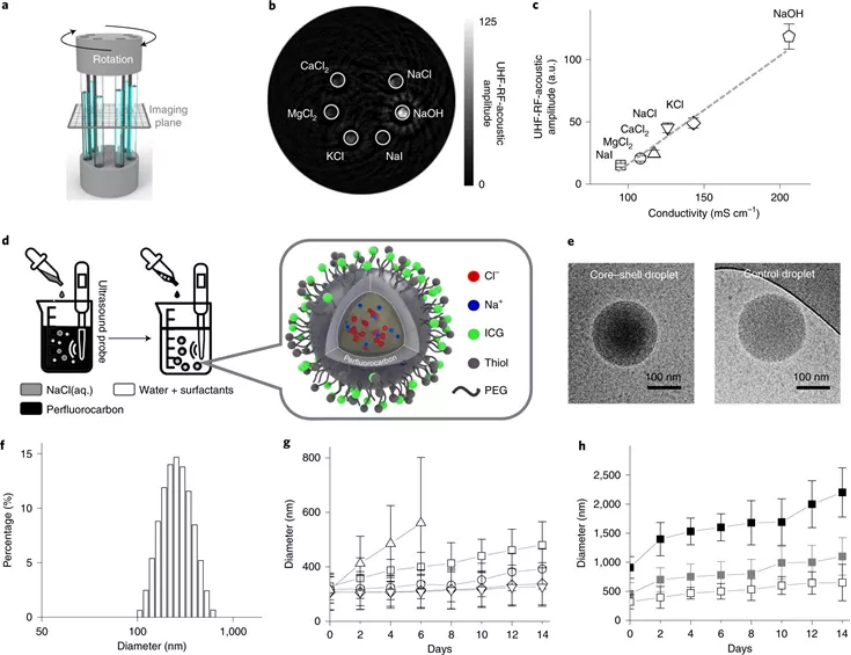

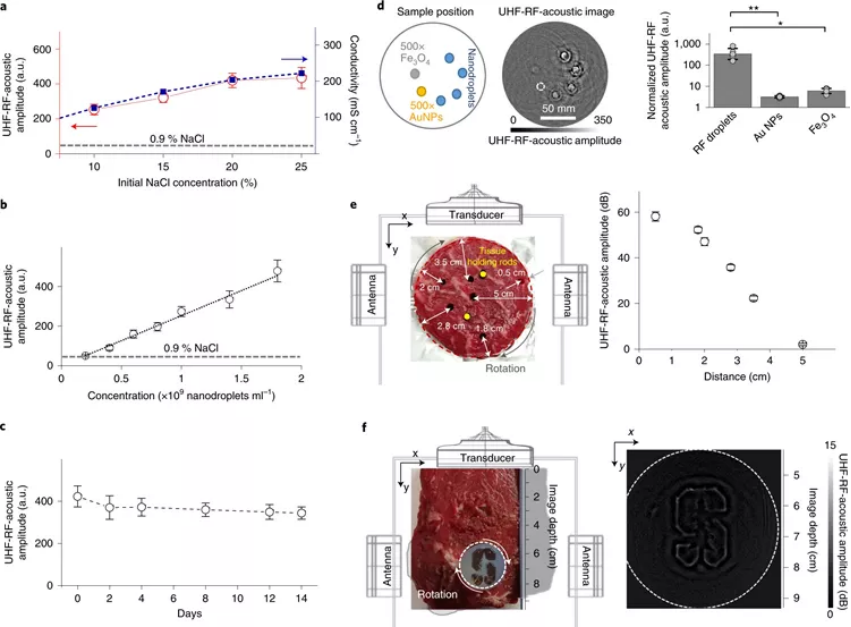

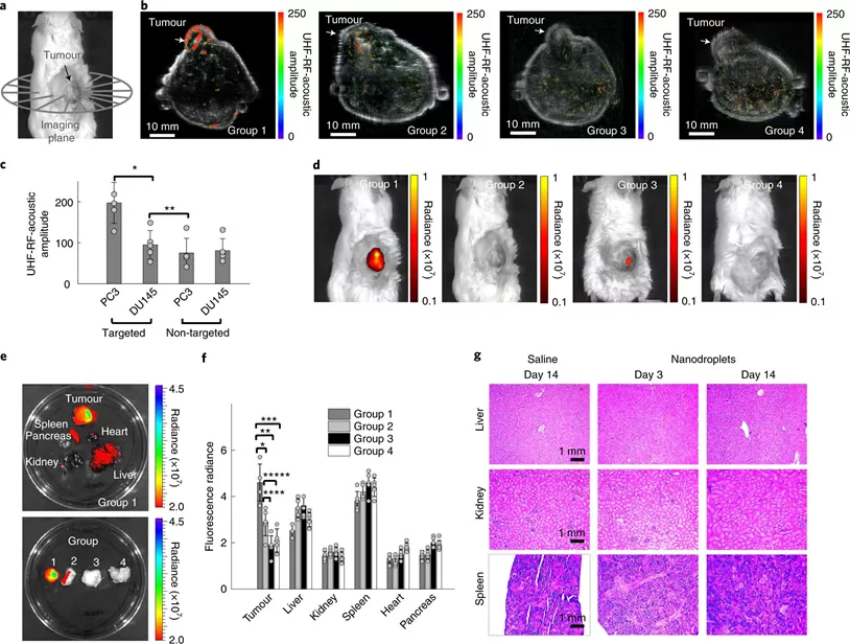

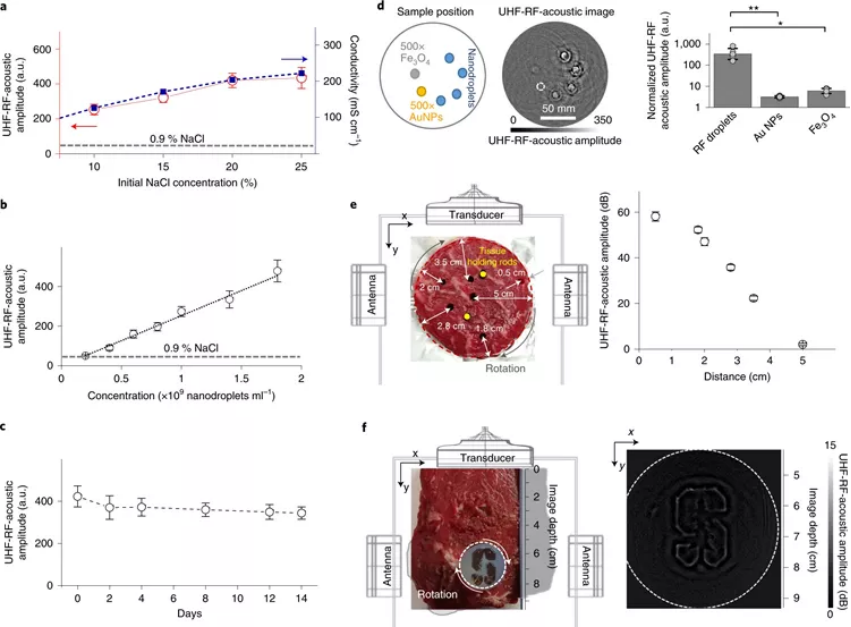

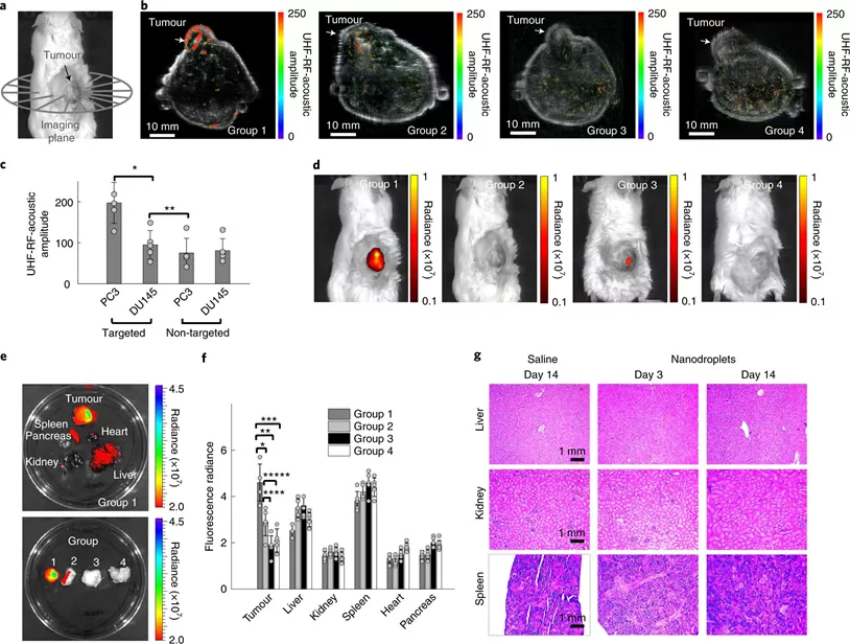

在超高頻中�����,主要的加熱機制是由帶電載流子的碰撞引起的焦耳熱��。UHF-RF聲學造影劑的理想選擇是在感興趣的頻率(300 MHz-1 GHz)處具有高介電損耗或電導率的材料。雖然已經研究了幾種類型的納米粒子�����,包括金��、硅、碳納米管和氧化鐵(Fe3O4)納米顆粒進行RF聲學成像�,但這些粒子在UHF范圍內顯示出微弱的RF聲學信號�。另一方面����,具有高離子電導率的液體電解質(例如鹽水溶液)可產生更強的UHF-RF聲學信號,使其成為開發UHF-RF聲造影劑的理想選擇���。為了確定理想的鹽溶液,研究人員評估了五種候選材料NaCl����,KI���,KCl��,MgCl2和CaCl2的離子導電性�、水溶性�����、生物相容性和UHF-RF聲信號�����。還選用NaOH作為陽性對照組,盡管其有毒����。使用原型RF聲波斷層掃描系統測量UHF-RF聲波信號����,該系統具有433 MHz頻率的納秒級UHF-RF脈沖���。正如預期的那樣����,結果顯示NaOH產生最強的UHF-RF聲信號��,其次是KCl和NaCl���。有趣的是���,發現這些電解質溶液的UHF-RF聲振幅與電導率之間存在線性關系(R2 = 0.92)�,這證實了UHF-RF聲信號主要與電導率有關�����,與鹽的類型關系最小����。為了使用UHF-RF聲學成像技術提供分子信息��,必須將造影劑靶向特定的疾病標志物�。因此����,首先需要將鹽水封裝到穩定的納米顆粒中,以便隨后與分子靶向的配體結合。綜合考慮各種生物相容性液體中的水溶性后���,由于全氟化碳液體的水溶性顯著降低,并在各種生物醫學應用中頻繁使用,因此其被選擇為本文的納米顆粒制劑���。研究人員開發了一種雙乳化方法將高滲鹽水(最高25 wt%)封裝在納米顆粒內,通過冷凍電鏡、DLS等表征����,表明該液滴至少可以穩定2周,因此�,選擇具有低蒸氣壓的全氟化碳液體或減小納米液滴的尺寸可以改善縱向成像的穩定性�����。在信號優化實驗中,研究結果表明,UHF-RF聲信號與納米液滴的濃度高度相關�。納米液滴的UHF-RF聲信號分別比金和Fe3O4納米顆粒的信號高2500和1600倍�����。還演示了納米液滴可以在表面以下7 cm處的深層組織成像,可視化1 mm的特征。研究人員還展示了體內成像使用表達胃泌素釋放蛋白受體(GRPR)的前列腺癌異種移植小鼠模型中的靶向納米滴����,并顯示與未靶向的納米滴或不表達該受體的前列腺癌細胞相比�,靶向特異性提高了2倍以上����。

超高頻射頻聲學成像是一種低成本����、便攜��、非電離的深部組織成像技術����。它提供了高達10厘米的成像穿透力和超聲在組織中的分辨率����。本文開發了一種利用鹽水和無毒表面活性劑生產穩定的全液體超高頻射頻聲學造影劑的方法,可以產生高強度的UHF-RF聲信號。此外,氟碳液體能將高離子液體穩定成穩定的納米液滴的發現����,也將有利于納米載體的發展,為疾病治療提供高離子前體藥物。值得注意的是���,Yun-Sheng Chen曾在分子影像巨匠、美國醫學院院院士Sanjiv Sam Gambhir教授實驗室工作,該研究成果也作緬懷Sanjiv Sam Gambhir院士的逝去。

Chen, YS., Zhao, Y., Beinat, C. et al. Ultra-high-frequency radio-frequency acoustic molecular imaging with saline nanodroplets in living subjects. Nat. Nanotechnol. (2021).https://doi.org/10.1038/s41565-021-00869-5

加載更多

2295

版權聲明:

1) 本文僅代表原作者觀點��,不代表本平臺立場�,請批判性閱讀!

2) 本文內容若存在版權問題���,請聯系我們及時處理。

3) 除特別說明�����,本文版權歸納米人工作室所有��,翻版必究�!