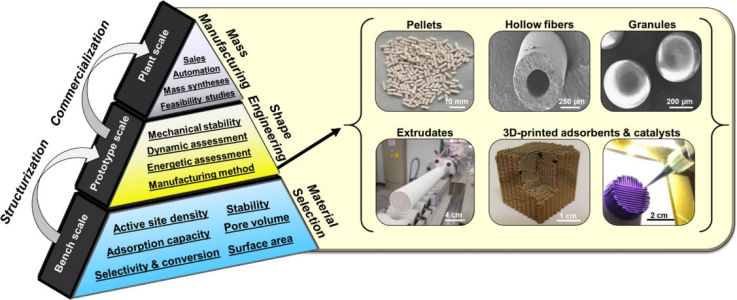

1. Chem. Rev.:3D打印結構材料吸附和催化應用的最新進展

多孔固體以吸附劑和催化劑的形式在各種重要的工業化工、能源和環境過程中起著至關重要的作用。將它們形成結構化配置是在工業規模上擴大規模和成功實施的關鍵一步。增材制造,也被稱為3D打印,已經成為形狀工程多孔固體和制造可擴展配置的寶貴平臺,用于各種分離和反應應用。然而,將多孔材料制成自支撐結構會極大地影響其性能,從而影響其操作過程的效率。有鑒于此,密蘇里科技大學Ali A. Rownaghi、Fateme Rezaei等人綜述了吸附和催化領域的最新進展和當前挑戰,以更好地指導形狀工程固體材料的未來發展方向,并更好地控制3D打印吸附劑和催化劑的組成、結構和性能。1)對于3D打印吸附劑和催化劑,在過去幾年中,在可調物理化學性能的幾何復雜支架定制方面取得了重大進展。在將3D打印作為整體生產的工業技術實施之前,還有四個障礙需要解決。首先,迄今為止,使3D打印技術完全自動化的努力非常有限。例如,雖然可以用最少的用戶交互來制造小型支架,但目前還沒有一個系統可以同時3D打印數千個支架。為了克服這一障礙,需要開發新的控制系統,可以監測漿料流變、漿料加載、打印速度和擠出壓力等變量。2)第二,要想成為可行的商業技術,就必須提高3D打印的多功能性。對于MOFs和COFs這樣的材料來說尤其如此,因為打印流變學目前必須根據具體情況進行專業修改,以保持晶體結構和最大限度地提高可打印性,這需要大量的實踐經驗和知識。即使是沸石和硅酸鹽,它們能產生更好的剪切稀釋行為,仍然存在漿料致密化的問題,即所謂的“有利的流變特性”在各個材料亞種之間可能有很大的差異。為了解決這一問題,開發膏體配方的新方法可能是值得的。例如,與其直接打印MOFs或COFs,不如研究前驅體3D打印,因為在打印步驟后有協調活性物種的明顯潛力。3)第三,通過3D打印可能實現的材料加載尚未達到擠出和造粒的水平,因為無論使用哪種材料,后兩種方法都可以生產100%純的無粘合劑的顆粒和小珠。盡管這已經完成了幾次,但該領域的報告卻極為匱乏,并且僅限于幾種材料。這有可能需要開發一種新的打印方法,因為惰性硅酸鹽幾乎總是必要的,以形成可打印的糊狀,并且不能從最終的支架中移除,否則會導致倒塌。4)第四,關于3D打印支架在循環過程中動力學特性的研究還很少。由于打印支架的傳質被反復證實是由分子擴散而不是薄膜轉移驅動的,因此打印支架的吸附和催化過程的動力學必然會與擠壓支架的動力學不同。在這一領域取得進展的少數報告中,研究僅限于單一的突破性實驗,盡管發現的原理與連續過程有關,但它們不能被認為是進行循環實驗的替代品。因此,應在3D打印吸附劑支架上進行壓力、溫度或真空擺動吸附實驗,或兩者的任意組合,并在催化劑支架上進行動力學建模,以便在規模化應用中更好地檢驗其相對于傳統制造的接觸器的性能。Shane Lawson et al. Recent Advances in 3D Printing of Structured Materials for Adsorption and Catalysis Applications. Chem. Rev. 2021.DOI: 10.1021/acs.chemrev.1c00060.https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.1c00060

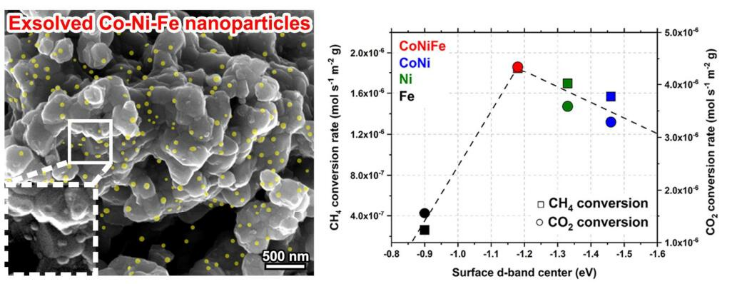

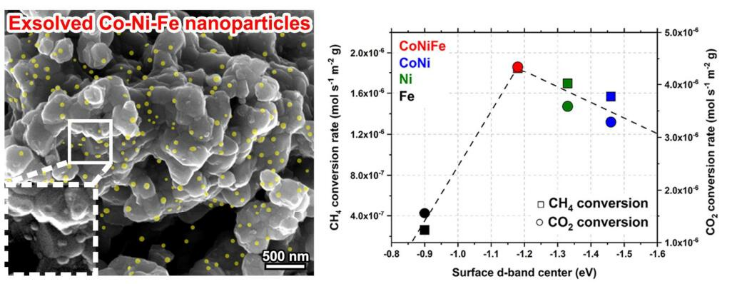

2. Angew:出溶的Co-Ni-Fe三元合金納米顆粒的d帶中心上移提高甲烷干法重整的熱催化活性

甲烷干法重整(DRM)可以同時將CO2和CH4氣體轉化為增值合成氣,是用于溫室氣體減排的一種可行的解決方案。然而,傳統的鎳催化劑由于積炭和顆粒團聚而發生失活。近日,韓國蔚山科學技術院Guntae Kim,浦項科技大學Jeong Woo Han報道了以Fe(Fe2+/Fe3+)為客體陽離子,采用拓撲沉淀法制備的層狀鈣鈦礦型PrBaMn1.7Co0.1Ni0.2O5+δ(PBMCoNi)上高效、持久、經濟的出溶Co-Ni-Fe三元合金納米顆粒的性能和機理。1)研究發現,在PBMCoNi的基礎上,當Fe被外部引入到表面時,會發生拓撲定向脫溶,產生大量的Co-Ni-Fe三元脫溶納米顆粒。修飾在PBMCoNi上的Co-Ni-Fe三元合金納米顆粒具有顯著提高的DRM催化活性,可以在750 ℃連續工作300 h以上。2)密度泛函理論(DFT)計算結果表明,Co-Ni-Fe三元催化劑出色的催化活性得益于三元催化劑中d帶中心上移,導致CH4和CO2的內鍵強度減弱,從而導致反應物的解離。這項研究為開發具有高催化活性和穩定性的DRM催化劑提供了一條非常有效的途徑。

Sangwook Joo, et al, Enhancing Thermocatalytic Activities via Up-shift of the d-Band Center of Exsolved Co-Ni-Fe Ternary Alloy Nanoparticles for Dry Reforming of Methane, Angew. Chem. Int. Ed., 2021DOI: 10.1002/anie.202101335https://doi.org/10.1002/anie.202101335

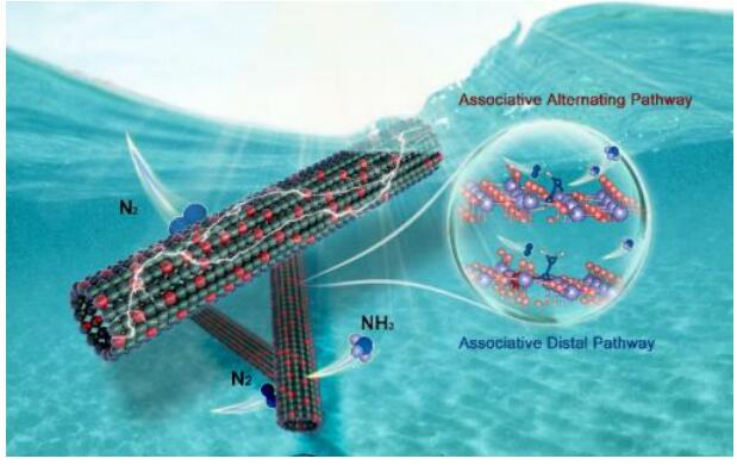

3. Angew:摻雜劑調節氧空位的局域電子結構用于改變光催化固氮中的加氫途徑

涉及反應路徑的催化行為在很大程度上取決于催化中心的局部電子結構。在控制催化中心方面,人們對氧化物催化劑在氮還原中的氧空位進行了廣泛的研究,并強調了它們作為催化中心的重要性。近日,中科大熊宇杰教授,高超副教授,武曉君教授報道了在常壓下,通過簡單的靜電紡絲制備了Fe摻雜的TiO2納米纖維,并將其用于光催化固氮。1)摻雜的Fe原子的半徑與本征Ti原子的半徑相似,因此Fe摻雜取代Ti原子實現了局域電荷補償,從而穩定了鄰近的氧空位。此外,具有Fe誘導氧空位的TiO2納米纖維具有與不含任何摻雜雜原子的氧空位TiO2納米纖維不同的局域電子結構,因此可以用來研究摻雜劑調節的局域電子結構在決定光催化氮氣還原反應路徑中的作用。2)基于原位表征并結合理論計算,研究人員發現通過摻雜Fe來調節氧空位的局域電子結構可以調節吸附的N≡N的局域電子密度,降低限速步驟的能壘,從而使氫化控制在有利的路徑上進行。實驗結果表明,Fe摻雜的TiO2納米纖維在純水中無需任何犧牲劑,即可實現高效、選擇性地將N2光催化還原為NH3。這項工作為調節局域電子結構以實現高效的光催化固氮提供了一條很有前途的途徑,同時也強調了摻雜劑調節的局域電子結構在控制反應途徑中的作用。Yanan Bo, et al, Altering Hydrogenation Pathways in Photocatalytic Nitrogen Fixation by Tuning Local Electronic Structure of Oxygen Vacancy with Dopant, Angew. Chem. Int. Ed.DOI: 10.1002/anie.202104001https://doi.org/10.1002/anie.202104001

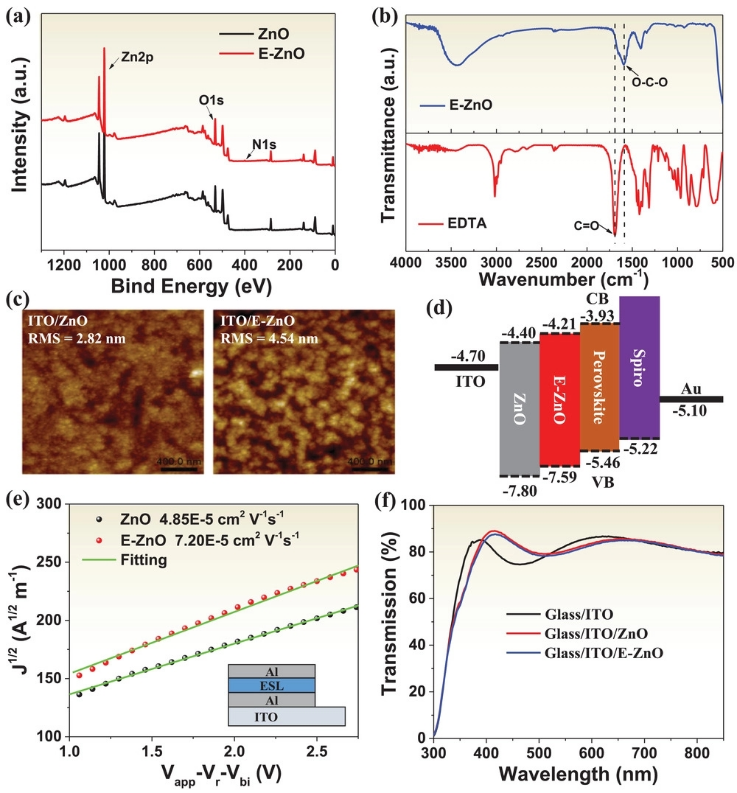

4. Adv. Sci.:通過改性ZnO制備無抗溶劑和無退火沉積的高效穩定鈣鈦礦太陽能電池

盡管在鈣鈦礦太陽能電池(PSC)中通常將ZnO用作電子傳輸層(ETL),但是沉積在其上的鈣鈦礦的反應性限制了其性能。有鑒于此,中科院大連化學物理研究所劉生忠研究員、賓州州立大學帕克分校Shashank Priya和Dong Yang等人成功開發了一種乙二胺四乙酸(EDTA)絡合的ZnO(E-ZnO),作為鈣鈦礦器件中一個顯著改進的電子選擇層(ESLs)。1)實驗結果表明,與ZnO相比,E‐ZnO具有更高的電子遷移率、與鈣鈦礦更適合的匹配能級和更好的電荷提取能力。更重要的是,EDTA有效地螯合了ZnO表面的有機配體,從而避免了鈣鈦礦的分解。2)此外,為了消除ZnO/鈣鈦礦界面上的質子轉移反應,開發了一種既不需要退火也不需要抗溶劑的高質量鈣鈦礦薄膜制備工藝。通過E-ZnO和新工藝的優勢,基于E-ZnO的PSC的最高效率達20.39%。3)更進一步,含E‐ZnO的未封裝PSCs在環境中暴露3604 h后仍能保持其初始值的95%。這項工作為實現PSC的高性能提供了一條可行的途徑,并且由于無退火和無抗溶劑技術,目前的工作將促進鈣鈦礦光伏在柔性和串聯器件中的過渡。Ziyu Wang et al. Antisolvent- and Annealing-Free Deposition for Highly Stable Efficient Perovskite Solar Cells via Modified ZnO. Adv. Sci. 2021, 2002860.DOI: 10.1002/advs.202002860.https://doi.org/10.1002/advs.202002860

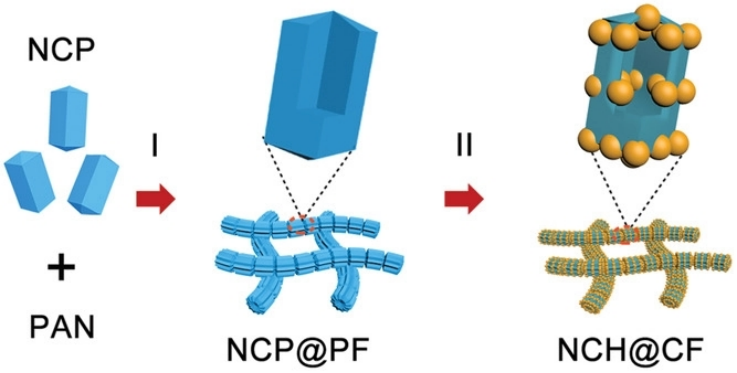

5. AM:嵌入鎳鈷納米粒子的蓮藕狀碳纖維用于無枝晶的鋰金屬負極

鋰(Li)枝晶的生長和巨大的體積變化是鋰金屬負極實際應用的關鍵問題。有鑒于此,北京化工大學Le Yu、新加坡南洋理工大學樓雄文教授等人提出了一種以蓮藕狀鎳鈷空心棱鏡@碳纖維(NCH@CFs)為宿主的空間控制策略來解決上述挑戰。1)沿著N摻雜碳纖維內外表面均勻分布的Ni-Co顆粒可以作為成核位點,以有效減少Li成核的過電勢。N的引入可以有效地提高碳的親鋰性。更重要的是,具有高曲率的蓮藕狀內部空隙可以改變納米級的電場,此外,三維導電網絡也可以改變電場。2)此外,由相互連接的空心棱鏡組成的蓮藕狀結構可以有效地提高空間利用率,并在鍍/剝鋰過程中保持宿主的完整性。更重要的是,層層疊疊的蓮藕狀中空纖維提供了足夠的空隙空間來承受鋰離子沉積過程中的體積膨脹。3)這些結構特征引導了均勻的Li成核和非枝晶生長。由于3D中空結構和親鋰表面高導電成核位點的協同效應,無粘結劑NCH@CFs電極提供低鋰成核過電位,提高了庫侖效率和延長了循環壽命。結果,NCH@CFs宿主可以在1 mA cm-2的電流密度下重復進行Li電鍍/剝離1200 h,并且實現具有低電壓滯后的非常穩定的Li金屬負極。Chen Chen et al. Lotus-Root-Like Carbon Fibers Embedded with Ni–Co Nanoparticles for Dendrite-Free Lithium Metal Anodes. Adv. Mater. 2021, 2100608.DOI: 10.1002/adma.202100608.https://doi.org/10.1002/adma.202100608

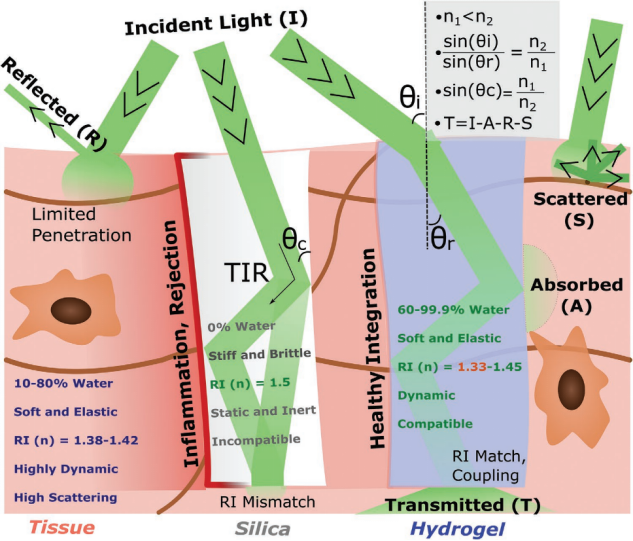

6. AM綜述:基于工程化水凝膠的生物醫學光子學研究

葡萄牙米尼奧大學Utkan Demirci對基于工程化水凝膠的生物醫學光子學研究進展進行了綜述。1)從日常通信到復雜的機器人技術和納米醫學,光子學中的光引導和光操控策略已經變得無處不在。光-物質相互作用的速度和靈敏度在生物醫學光學、數據傳輸、光醫學和多尺度現象檢測方面具有前所未有的優勢。近年來,結合了光引導特性和組織相容性的水凝膠材料在接口光子學和生物工程等領域中表現出了廣闊的應用前景。2)作者在文中綜述了水凝膠光子學及其在光引導和光操控等領域中的最新研究進展,介紹了通過水凝膠和活體組織進行光引導的物理學研究以及將這些工具轉化為生物醫學設備所面臨的技術挑戰;隨后,作者對在水凝膠光子學中使用的材料及其制備過程和設計架構進行了全面的概述;最后,作者也介紹了一些應用結構實例,包括水凝膠光纖、活體光子結構、光驅動水凝膠機器人、光醫學工具和器芯片官模型等。Carlos F. Guimar?es. et al. Engineering Hydrogel-Based Biomedical Photonics: Design, Fabrication, and Applications. Advanced Materials. 2021DOI: 10.1002/adma.202006582https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202006582

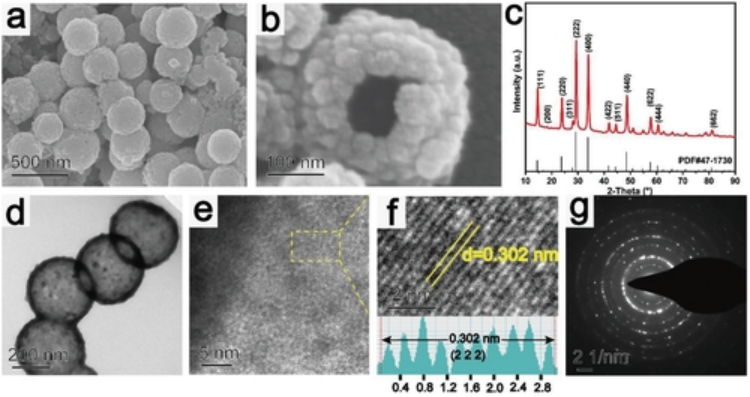

7. AM: 無表面活性劑的一步合成無鉛鈣鈦礦空心納米球,用于痕量CO檢測

鹵化物鈣鈦礦由于其特殊的光電性能一直受到人們的關注。空心結構鹵化鈣鈦礦有許多實際應用,但由于大多數模板方法破壞了其較差的化學和熱穩定性,因此制備具有挑戰性。有鑒于此,蘇州大學路建美教授等人,采用無模板方法制備了新型鹵化物鈣鈦礦Cs2PdBr6空心納米球。1)這種方法避免了表面活性劑,適用于各種溶劑。在30°C下大量生產高純無鉛鹵化鈣鈦礦Cs2PdBr6空心納米球。2)具體來說,在30°C的溫度下無需表面活性劑即可生產出大量的高純度無鉛鹵化物鈣鈦礦Cs2PdBr6中空納米球。這些超純納米球在CO的化學檢測中顯示出優越性,其檢出限為50 ppb,這在所有已報道的CO傳感材料中是最低的。3)此外,密度泛函理論計算表明,高靈敏度歸因于大的比表面積和富Br-空位有利于CO結合的無表面活性劑的表面。總之,該工作提供了對鹵化物鈣鈦礦結構的調節和空心球在氣體傳感中的應用。Wen Ye et al. Surfactant‐Free, One‐Step Synthesis of Lead‐Free Perovskite Hollow Nanospheres for Trace CO Detection. Advanced Materials, 2021.DOI: 10.1002/adma.202100674https://doi.org/10.1002/adma.202100674

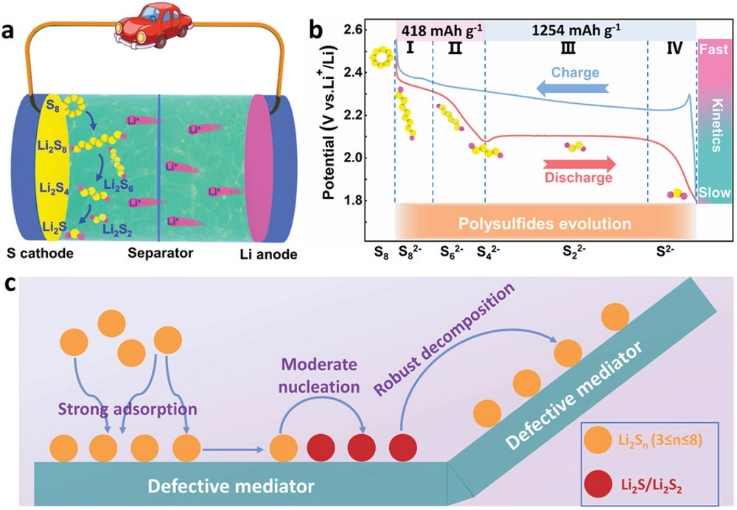

8. AEM綜述:加快Li-S化學的缺陷工程:策略、機理和展望

鋰硫(Li-S)電池因其高能量密度和低材料成本而引起了科學和工業界的興趣。硫良好的反應動力學是實現其商業化的關鍵先決條件。近年來,有大量的研究通過合理的氧化還原介質來促進硫的氧化還原。缺陷工程可以有效暴露活性位點并優化電子結構,已迅速成為增強多硫化物調節必不可少的策略,從而加快Li-S化學反應。然而,目前對Li-S領域的缺陷工程還缺乏全面的綜述。有鑒于此,蘇州大學Jingyu Sun、滑鐵盧大學陳忠偉教授等人綜述了不同類型的缺陷介質在合理設計和多硫化物(PS)調節策略方面的最新進展。1)對S獨特的形態結構、優異的電化學活性以及潛在的催化機理進行了全面綜述,旨在加深對缺陷介導的Li-S化學的理解。首先,作者闡明了典型的硫化學性質,并指出了鋰-硫電池的嚴峻挑戰。2)然后,提出了缺陷工程在PS介質設計中的重要意義。特別注意了常見的合成策略、特征和各種缺陷類型的關鍵作用,包括內在缺陷、空位、摻雜和單原子。3)此外,討論了有缺陷的介質在PS轉換過程中的原位進化,揭示了潛在的機制并確定了非質子反應條件下的真正活性位點。最后,為鋰電池領域的缺陷工程提出了有希望的方向,并著重指出了該領域的實際挑戰和未來機遇。Zixiong Shi et al. Defect Engineering for Expediting Li–S Chemistry: Strategies, Mechanisms, and Perspectives. Adv. Energy Mater. 2021, 2100332.DOI: 10.1002/aenm.202100332.https://doi.org/10.1002/aenm.202100332

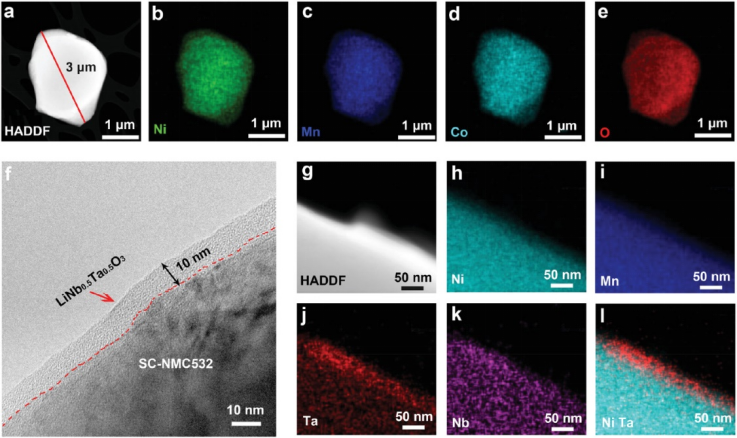

9. AEM:破譯硫化物基全固態電池的界面化學和電化學反應

由界面反應產生的大界面電阻被廣泛認為是硫化物電解質(SEs)基全固態鋰電池(ASSLBs)面臨的主要挑戰之一。然而,SEs和典型的層狀氧化物正極之間大界面電阻的根本原因尚未完全了解。有鑒于此,加拿大西安大略大學孫學良教授、多倫多大學Chandra Veer Singh、布魯克海文國家實驗室Dong Su等人通過XPS、X射線吸收光譜(XAS)和高分辨率透射電子顯微鏡(HRTEM)揭示了單晶LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2(SC-NMC532)和硫化物電解質Li10GeP2S12(LGPS)之間的界面反應的初始觸發機制,并揭示了相關的近表面結構變化。1)研究發現,層狀SC-NMC532的界面氧損失氧化了SEs,在界面上產生了磷酸鹽(PO43-)、硫酸鹽(SO42-)和亞硫酸鹽(SO32-)等氧物種。同時,界面氧的損失引起了氧化物正極界面結構的變化,從層狀結構變為巖鹽結構。2)此外,實驗還發現,高電壓(2.5~4.4 V vs. Li+/Li)可以電化學誘導界面上非氧物質的形成,如多硫化物和單質硫。這些高度氧化的界面物種以及界面結構的變化阻礙了鋰離子(Li+)的界面輸運,從而導致了SE基ASSLBs的大界面電阻。3)更有趣的是,廣泛采用的界面涂覆策略可以有效抑制氧化正極的界面氧損失和局部界面結構的一致變化,但不能防止電化學誘導的非氧物種(如多硫化物、元素S8)的形成。這是首次分別討論了正極/SE界面上伴隨界面結構變化的電化學和化學反應。這些發現為典型SE與層狀氧化物正極之間的大界面電阻提供了更深入的認識,為今后SE基ASSLBs的界面設計提供了幫助。Changhong Wang et al. Deciphering Interfacial Chemical and Electrochemical Reactions of Sulfide-Based All-Solid-State Batteries. Adv. Energy Mater. 2021, 2100210.DOI: 10.1002/aenm.202100210.https://doi.org/10.1002/aenm.202100210

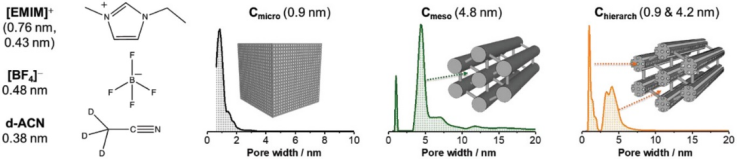

10. AEM:通過在微-宏觀尺度上耦合離子動力學,揭示分層孔隙組織對超級電容器電極的影響

超級電容器的充電速率取決于離子可以多快到達并容納電極表面。擴散系數,一個反映離子遷移速度的參數,被認為是設計超級電容器電極的關鍵。有鑒于此,萊比錫大學Muslim Dvoyashkin和波鴻大學Lars Borchardt等人揭示了離子動力學中一個令人困惑且潛在的關鍵特征,即限制誘導的離子-溶劑分離。1)首先,對離子-溶劑分離假設進行綜述和歸納,避免分層原理在多孔電極材料設計中不準確的實現。假設分離是由離子的去溶劑化引起的,它應該取決于電解質的濃度,在沒有溶劑的情況下不存在。為此,這項研究選擇了一種離子液體基電解質1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸鹽(EMIM-BF4),該電解質在室溫下保持非溶解狀態。它在乙腈中的進一步溶解被用于研究限制誘導的“離子-溶劑分離”的程度及其對分層碳顆粒內擴散的影響。2)第二,闡明了PFG NMR測定的微觀離子遷移率與電化學表征的宏觀離子遷移率不匹配的原因。因此,量化了碳在孔隙內受限擴散的特征時間(微觀尺度)和充(放)電持續時間(宏觀尺度)。3)得到的理解澄清了一個長期存在的擔憂,即碳孔內緩慢的離子動力學可能會導致擴散限制,從而阻礙超級電容器電池的充(放)電速率。量化離子在碳顆粒內的平均停留時間表明,納米孔環境可能不是總體離子遷移率的速率限制因素,因此電池的性能也不像通常預期的那樣。結合溶劑化離子液體和有機電解質上的直接擴散研究,提出了目前缺乏的合理選擇電解-碳體系的標準,并對超級電容器傳輸優化材料的制備提出了建議,以最大限度地減少離子擴散限制。Muslim Dvoyashkin et al. Revealing the Impact of Hierarchical Pore Organization in Supercapacitor Electrodes by Coupling Ionic Dynamics at Micro- and Macroscales. Adv. Energy Mater. 2021, 2100700.DOI: 10.1002/aenm.202100700.https://doi.org/10.1002/aenm.202100700

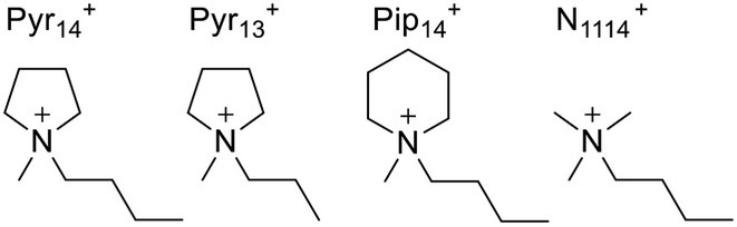

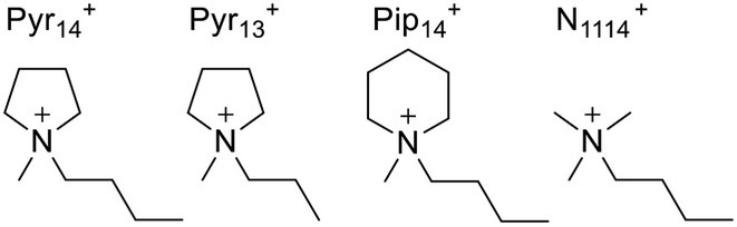

11. AEM:鋰金屬電池離子液體基電解質體系中的電偶—電偶腐蝕被忽略的一個原因?

可充電金屬鋰負極電池的突破仍然受到安全性和性能限制的挑戰。基于離子液體(IL)的電解質有望提高安全性,但其適度的電解質性能和高昂的成本仍然限制了其在鋰金屬電池中的應用。為了加深對有限性能的理解,明斯特大學Martin Winter、Peter Bieker等人將電偶腐蝕作為一種電化學降解過程確定為電池單元劣化的一個促進因素。1)以雙(三氟甲基磺酰基)亞胺為基礎,分別與季銨陽離子N-丁基-N-甲基吡咯烷鎓、N-甲基-N-丙基-吡咯烷鎓、N-丁基-N-甲基哌啶鎓和N-丁基三甲基銨四種不同的IL對這類腐蝕性副反應進行了系統地研究。人們發現這種普遍被忽視的現象的反應途徑既是霍夫曼型的又是還原性消除反應。2)采用頂空-氣相色譜-質譜聯用技術,對演化的氣態反應產物進行了表征。通過零電阻電流法和鋰離子電化學溶解沉積實驗,闡明了電偶腐蝕對電偶耦合材料存在的依賴關系。電解質中的雙(三氟甲基磺酰)亞胺鋰濃度的變化顯示出可檢測到的降解產物的程度。基于這些發現,強調了更復雜的電極設計和電解質配方的必要性。

Jan Frederik Dohmann et al. Galvanic Couples in Ionic Liquid-Based Electrolyte Systems for Lithium Metal Batteries—An Overlooked Cause of Galvanic Corrosion? Adv. Energy Mater. 2021, 2101021.DOI: 10.1002/aenm.202101021.https://doi.org/10.1002/aenm.202101021

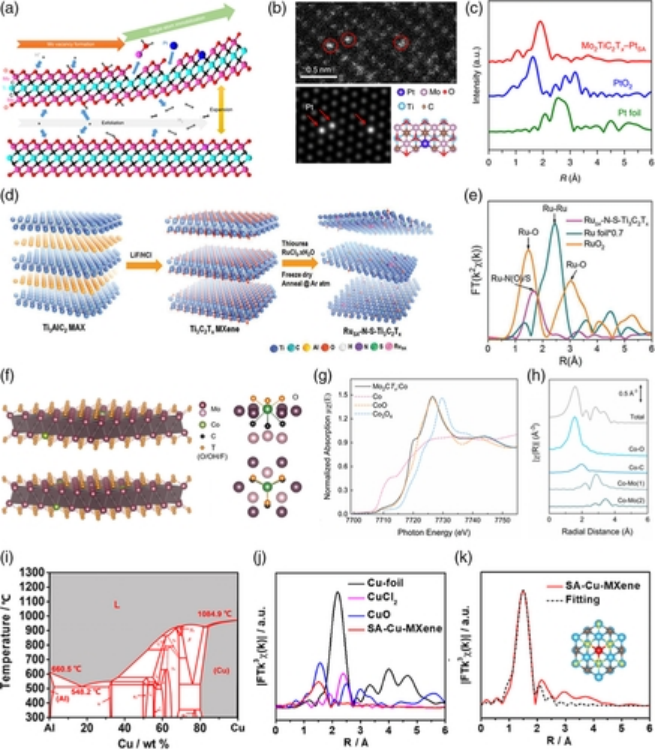

12. Small Science: MXene上的單原子位點,用于能量轉換和存儲

MXenes上的單原子位點(SASs‐MXenes)由于其最高的原子利用率、有趣的內在特性、出色的性能和改進的穩定性,在能量存儲和轉換方面受到了廣泛的關注。此外,大的表面積和豐富的錨定位點使MXenes成為通過共價相互作用支持單個原子的理想襯底。有鑒于此,北京航空航天大學楊樹斌教授等人,首先總結了SASs - MXenes的主要合成策略,包括利用陽離子空位捕獲單原子、用摻雜劑配位單原子以及從MAX相繼承單原子。然后,重點揭示了SASs‐MXenes在調節各種催化反應的動力學和熱力學中的關鍵作用,這些反應包括:析氫反應、氮還原反應、CO2還原反應、CO2功能化、多硫化物轉化和可充電電池涉及的其他氧化還原反應。最后,討論了高活性SASs‐MXenes的發展面臨的挑戰和未來的機遇。1)SASs-MXenes在基礎研究和實際應用中都具有重要意義。通過利用缺陷和終止點的優勢,比較了將單一原子固定在MXene上的不同合成策略。MXene上單個原子的負載量可能會因不同的制備方法而異,這會影響物理和化學性質。隨著先進表征技術和計算模擬在SASs‐MXenes研究中的更多應用,從機理的角度給出了一個深入的解釋。主要綜述了SASs‐MXenes在改善各種電化學反應動力學方面的關鍵作用。2)雖然SASs‐MXenes的發展已經取得了很大的進展,但要在MXenes上可控、可擴展地合成高負載、均勻分散的單原子,以滿足實際應用的高要求,仍然是一個挑戰。例如,高溫處理不僅會引起單原子的聚集,而且會導致MXene納米片的堆積,從而大大減少了活性位點的數量。另外,在苛刻條件下刻蝕MAX相時所形成的隨機分布的陽離子空穴可能導致單原子被困在這些空穴上的不均勻分布。在合成過程中,還需要考慮MXenes較差的氧化穩定性。Yanglansen Cui et al. Single‐Atom Sites on MXenes for Energy Conversion and Storage. Small Science, 2021.DOI: 10.1002/smsc.202100017https://doi.org/10.1002/smsc.202100017