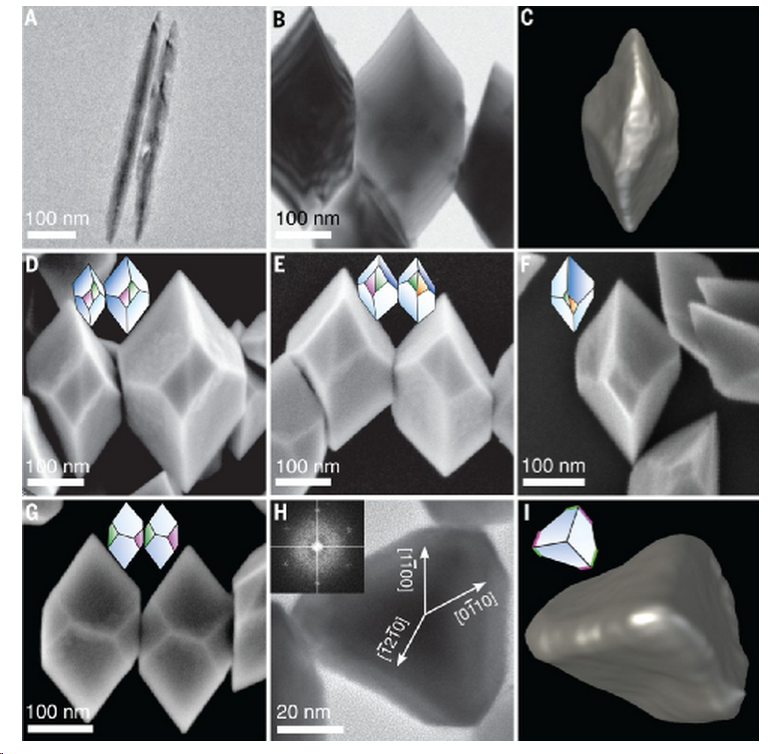

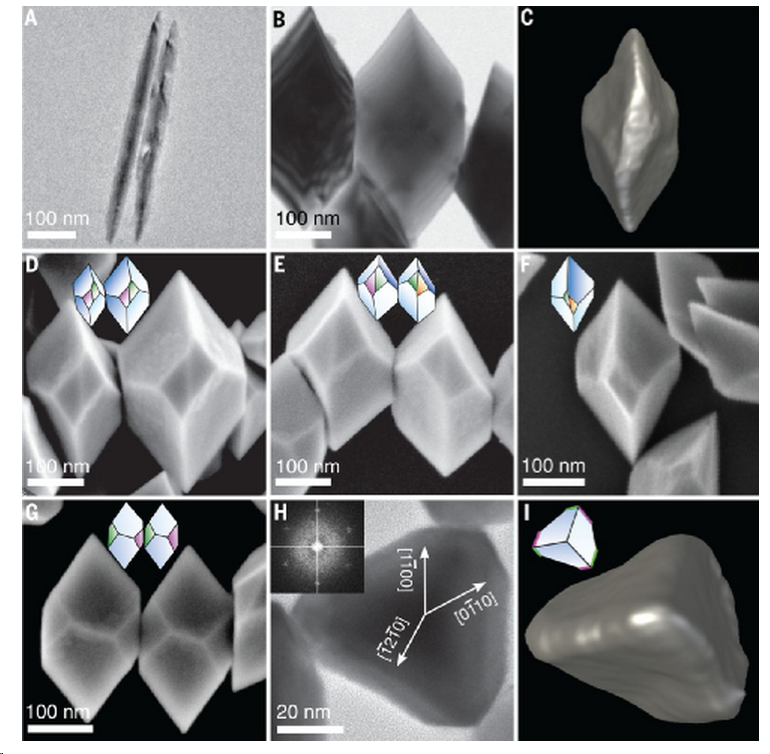

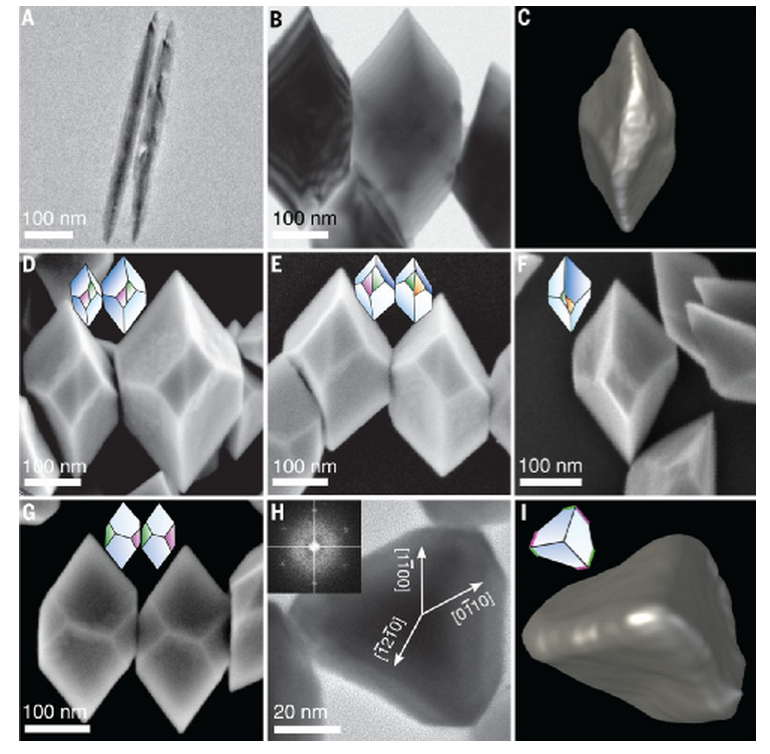

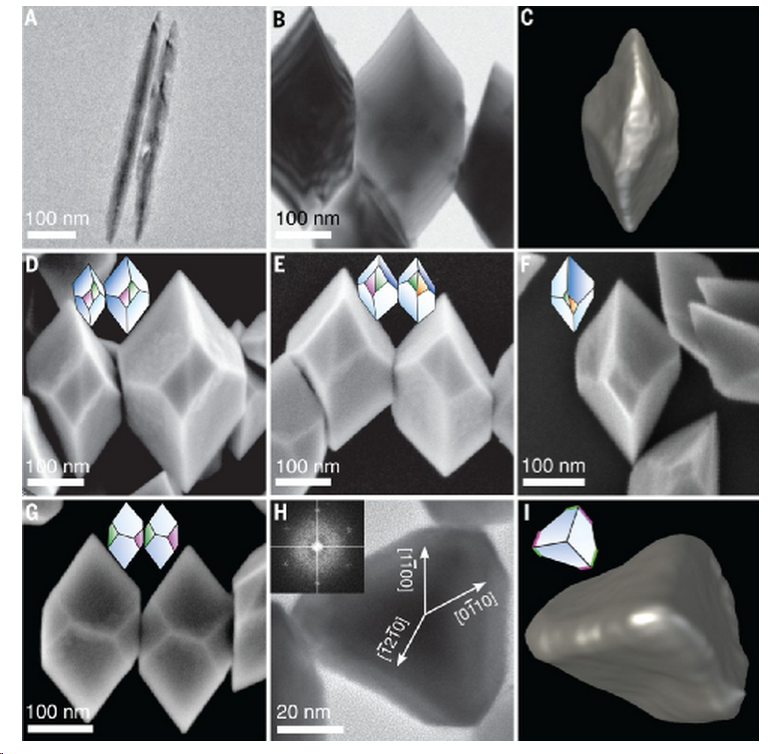

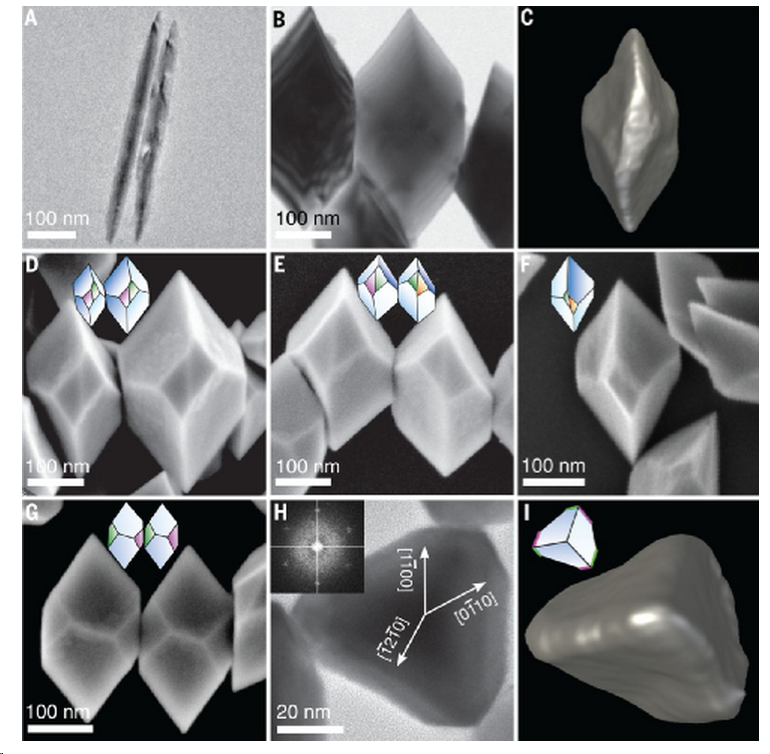

2020年1月16日,美國加州大學伯克利分校的A. Paul Alivisatos和韓國首爾國立大學的Taeghwan Hyeon教授等發展了一種合成具有均勻晶界的多晶粒納米晶體的方法。研究人員通過控制Mn3O4殼在Co3O4納米立方體晶體的每個面上的沉積和生長來證明他們的技術。該團隊確定了四項設計原則,這些原則應允許制備具有受控晶界的納米晶體,從而開辟新的途徑來探究缺陷的影響。時隔一年之后,A. Paul Alivisatos等人再次在納米合成領域取得新進展,相關成果發表于Science。

1.通過電子顯微鏡研究手性晶體的生長

2.晶體本征生長反應動力學是生成手性結構的主要原因,手性分子無法誘導生成手性Te晶體

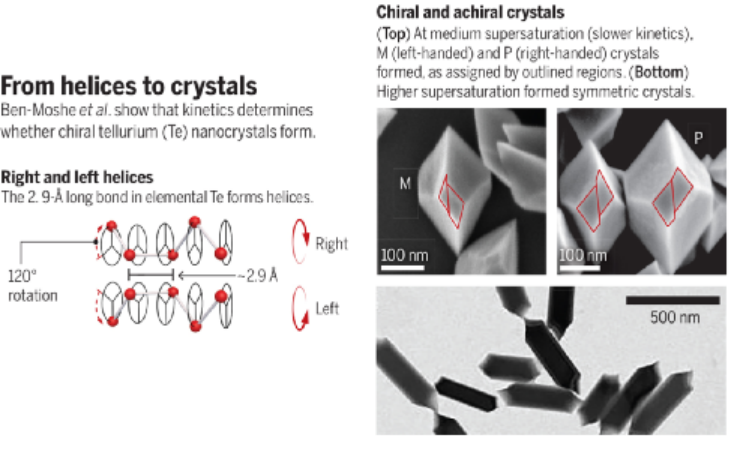

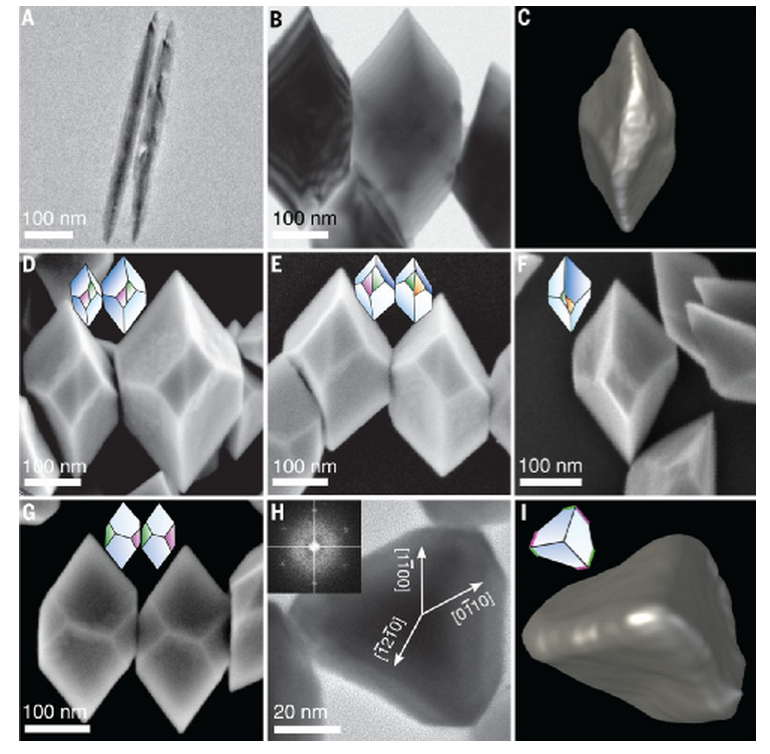

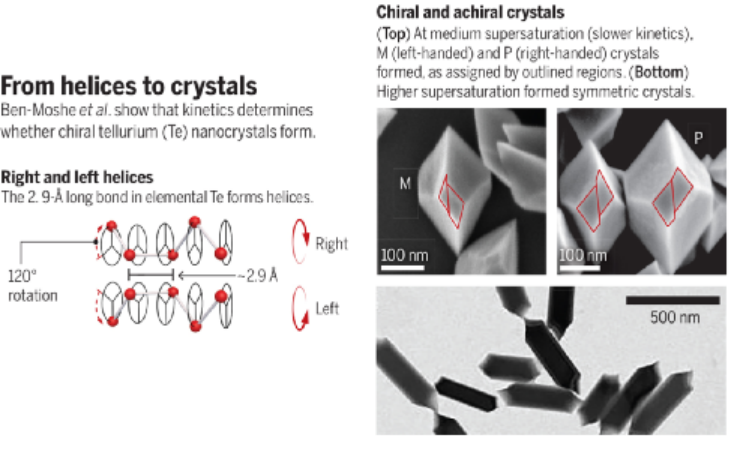

分子、晶體材料的手性特征在歷史上首先被Pasteur發現,Pasteur在分離酒石酸的過程中發現左手和右手兩種晶體結構,此類手性分子構成手性晶體的過程受到人們的廣泛關注。Te等原子在化學鍵的形成過程中能夠產生手性晶體、非手性晶體兩種情況:當連續化學鍵構成左旋/右旋螺旋結構,通過原子堆疊能夠生成手性晶體;原子堆疊過程中不構成左旋/右旋螺旋,則原子堆疊過程中生成的晶體為非手性結構。有鑒于此,加州大學伯克利分校A. Paul Alivisatos等報道了手性Te晶體的構建過程中決定性條件,具體通過電子顯微鏡方法控制晶體的生長條件,同時原位觀測晶體生長過程。作者發現手性晶體的生成過程需要適中的過飽和濃度,手性結構通過晶核的螺旋位錯實現。耶路撒冷希伯來大學Inna Popov對該該項研究結果以及其重要意義進行總結和評述。雖然兩種不同手性結構之間構成的結構完全相同,但是由于手性區別,導致兩個不同方向的旋光作用。大多數的生物分子具有手性結構,比如天然氨基酸分子通常表現為左旋手性結構,糖類分子通常為右旋手性結構。一些不同手性的分子表現不同的氣味。對于藥物分子而言,在多種不同對映結構的分子中通常只有一種特定結構具有藥物活性,其余的對映結構可能有害或者沒有藥物活性。同時,通常大多數的分子在結晶過程中對手性并不能夠很好的區分,左、右手性分子同時結晶在同一個晶體中,導致晶體呈非手性。晶體的生長過程中通過誘導作用能夠得到手性晶體,比如在方解石(calcite)的生長過程中通過氨基酸的結合能夠誘導形成手性結構,在還原法合成Se、Te等納米晶的過程中通過手性生物分子在晶體界面結合能夠形成手性結構。加州大學伯克利分校A. Paul Alivisatos等通過肼(NH2NH2)作為還原劑,將TeO2還原為Te納米結構的反應,在反應體系中分別加入L-青霉胺、D-青霉胺或者兩種對映結構的青霉胺混合物分子作為分子生長導向劑,合成了100~300 nm Te納米粒子,并且考察其對Te納米粒子手性選擇性的影響。實驗結果發現,當反應在中等程度過飽和條件中(較慢的晶體生長速率)進行合成,不管加入的青霉胺為左手、右手性還是外消旋的非手性混合物,反應都得到手性Te晶體;當反應在較高過飽和條件中(快速晶體生長速率),不管是否加入手性青霉胺分子,反應都得到非手性Te晶體。因此,反應動力學在手性晶體的生長過程中起到關鍵作用,對于手性Te晶體的生長而言,晶格的本征手性是唯一驅動力。手性分子對晶體生長的影響。作者通過對加入不同手性青霉胺分子過程中Te晶體的生長進行研究,揭示了手性配體分子對晶體結構的影響規律。當體系中加入單一手性青霉胺分子,反應中生成Te晶體中相同形狀的Te含量比加入外消旋的非手性青霉胺分子的情況。因此,在體系中加入的手性分子無法驅動手性Te晶體生長。手性Te晶體生長機理。作者發現,相對于非手性Te晶體,手性Te晶體表現缺陷結構,結構呈扭曲的、含有空位,表現出螺旋位錯(screw dislocation)型一維晶體缺陷。作者初步認為這種螺旋位錯是導致在中等過飽和濃度中生成手性晶體結構的原因。1. Inna Popov, Is chiral crystal shape inherited or acquired?, Science 2021, 372 (6543), 688DOI: 10.1126/science.abh1213https://science.sciencemag.org/content/372/6543/6882. Assaf Ben-Moshe et al. The chain of chirality transfer in tellurium nanocrystals, Science 2021, 372 (6543), 729-733DOI: 10.1126/science.abf9645https://science.sciencemag.org/content/372/6543/729