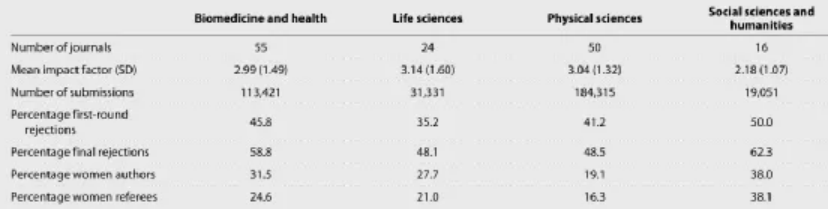

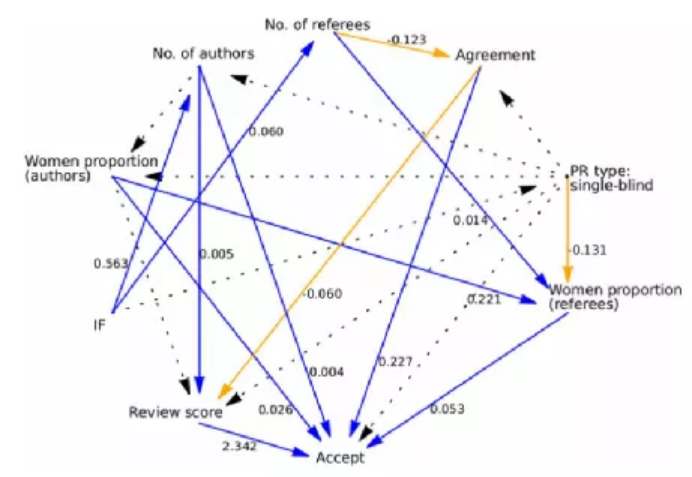

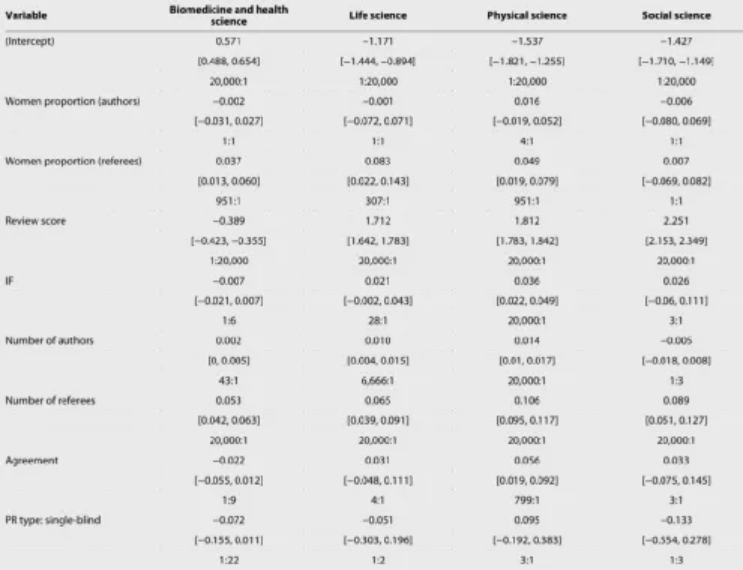

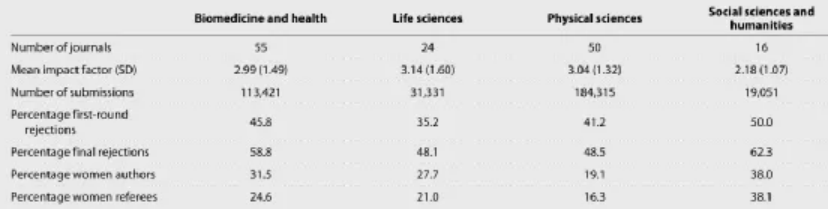

學術期刊經常因出版率的性別差異而受到指責,但尚不清楚同行評議和編輯過程是否對此產生影響。意大利米蘭大學Flaminio Squazzoni團隊近日以“Peer review and gender bias: A study on 145 scholarly journals”為題,在Science Advances上發表研究結果,調查了同行評議中的性別偏見,數據來自不同研究領域的145種期刊,包括大約170萬作者和74萬審稿人。作者調研了三種可能的偏見來源,即編輯對審稿人的選擇、審稿人的意見和編輯的決定,并考察了它們之間所有可能的關系。結果顯示,由女性單獨撰寫或與女性合著的手稿更受審稿人和編輯的青睞。盡管研究領域之間存在一些差異,但該調查研究發現,同行評議和編輯過程不會歧視女性的稿件。然而,未來編輯團隊和審稿人團體中性別多樣性的增加,可以幫助期刊告知投稿作者他們對這些因素的關注,從而激勵女性的參與。學術出版系統顯示,女性作為作者、審稿人和編輯的代表性普遍不足。最近對150萬名學者的研究表明,過去60年來,女性在科學、技術、工程和數學(STEM)領域的參與相對增加,但這并沒有縮小女性學術生產率和影響方面的差距。即使在人文科學、心理學和社會科學等領域,幾十年來性別組成更有利于女性,但是男性仍然會在更有聲望的期刊上發表更多的稿件。在當前競爭激烈的學術環境中,這種出版差距可以解釋為什么女性從學術界輟學的可能性更高,獲得的資助更少,工資更低,職業聲望更低。在這種情況下,學術期刊經常被指責造成這種性別差距。然而,同行評議和期刊編輯過程是否是這些性別歧視的根本原因仍有爭議。一方面,來自特定領域,特別是政治學領域的期刊的最新報告表明,編輯過程并不歧視女性。另一方面,最近在生態學等其他領域的研究發現,女性作為第一作者提交的手稿獲得的同行評審分數稍差,在同行評審后更有可能被拒絕。雖然男女之間的出版差距一般可以用提交稿件數量的差距解釋,但不清楚同行審查和編輯過程是否對此產生影響。不幸的是,很難確定同行評審和編輯過程是否對女性的低發表率有任何直接或間接的影響。很可能之前的研究沒有達成一致的發現,因為數據要么是針對具體情況的,要么不能捕捉到期刊中可能揭示潛在偏差的所有內部步驟。事實上,之前研究從未在大量不同研究領域和期刊背景的規模下進行,這使得比較變得困難,并且無助于理解特定的同行評議模式,例如,單盲還是雙盲是否會引發性別偏見。Flaminio Squazzoni等人的研究填補了這一空白,首先對不同研究領域的大量學術期刊的同行評議和編輯過程進行深入分析,將編輯過程視為一系列相互關聯的決策。集中研究了三種可能的偏見來源,即編輯對審稿人的選擇、審稿人的意見和編輯決定,并檢查了它們之間所有可能的關系,同時控制了重要的影響因素,如期刊的研究領域、影響因子以及單盲和雙盲同行評審。作者收集了145種學術期刊的完整數據,包括約170萬作者提交的近35萬份稿件,以及約74萬名審稿人的76萬多篇審稿意見。這是第一項包含來自不同出版商和研究領域的論文手稿和審稿人評分數據的研究,其深度足以判斷出同行評議和編輯流程是否導致了出版物中的性別歧視。表1顯示了研究樣本中按研究領域分列的期刊分布、女性在作者中的比例以及其他匯總統計數據。得到的數據證實了之前關于投稿和同行評審中性別差異的研究,投稿作者中75%的男性和審稿人中79%的男性。不出所料,作者發現了不同研究領域的期刊之間的差異,在物理領域的作者和審稿人中,女性比例的性別差距更大(只有19%的女性是作者)。此外,除社會科學以外,婦女較少參與同行評審(38%的婦女擔任作者和審稿人,表1)。

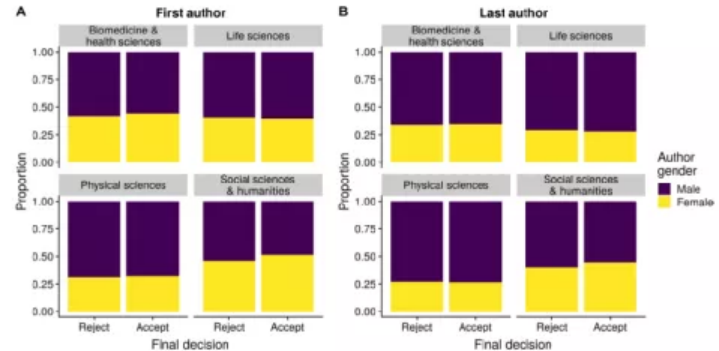

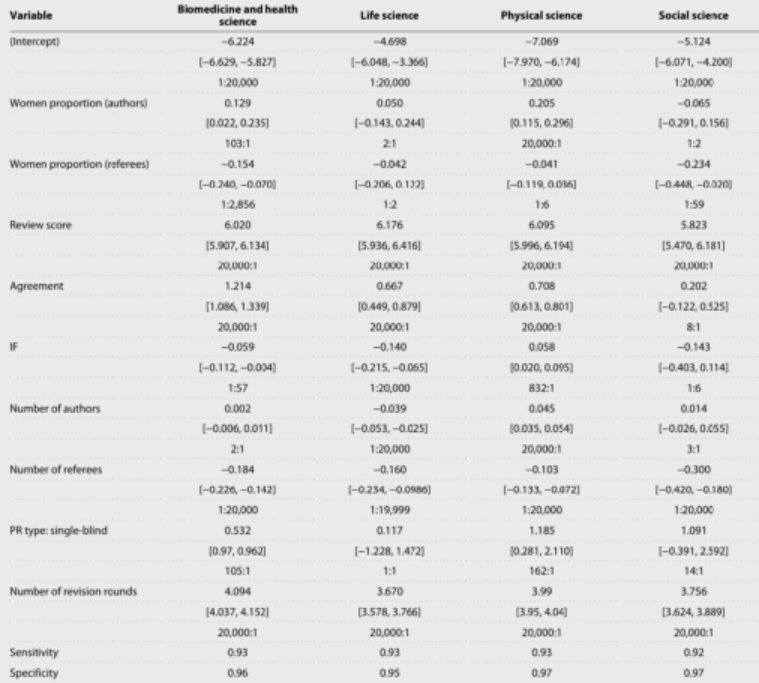

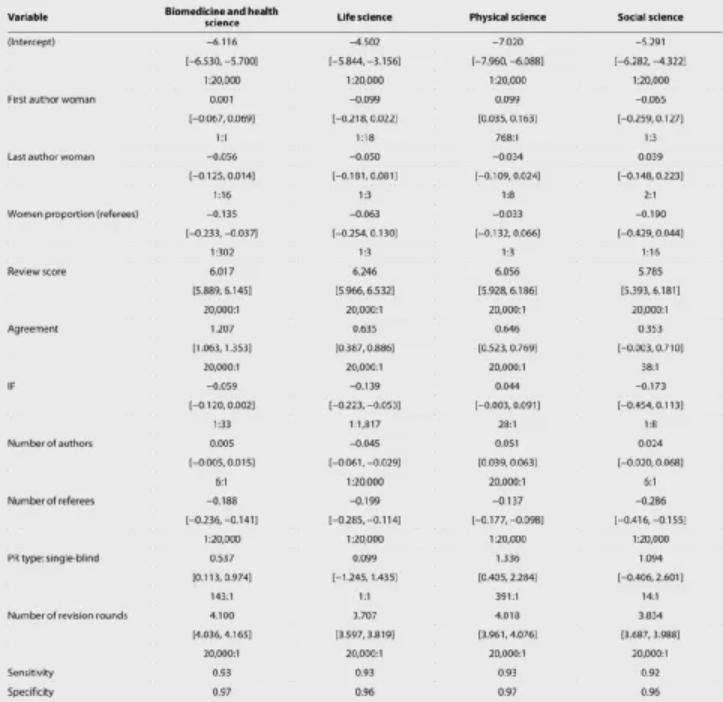

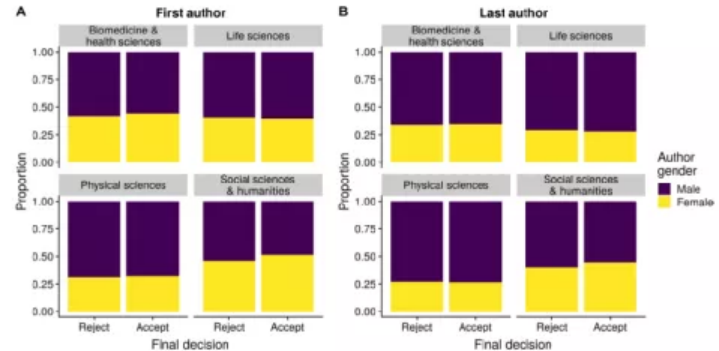

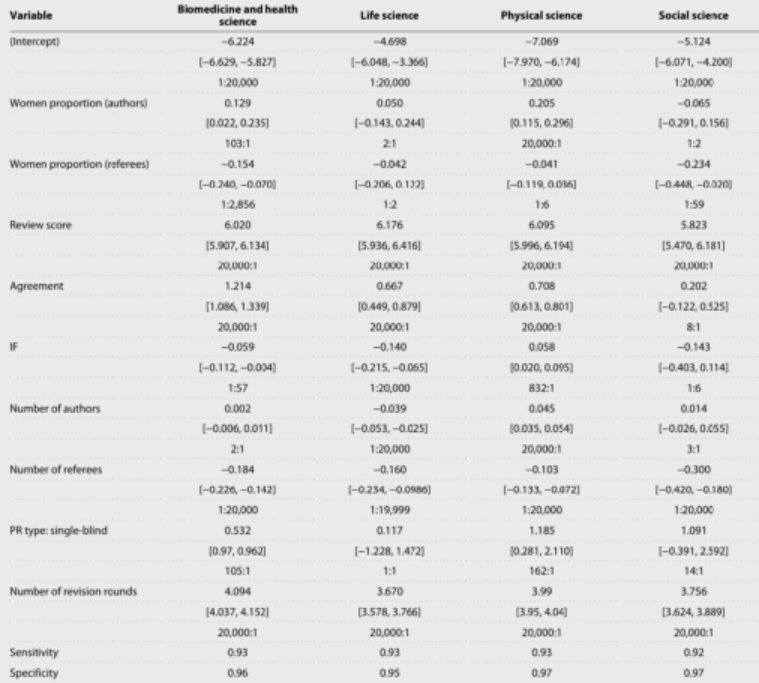

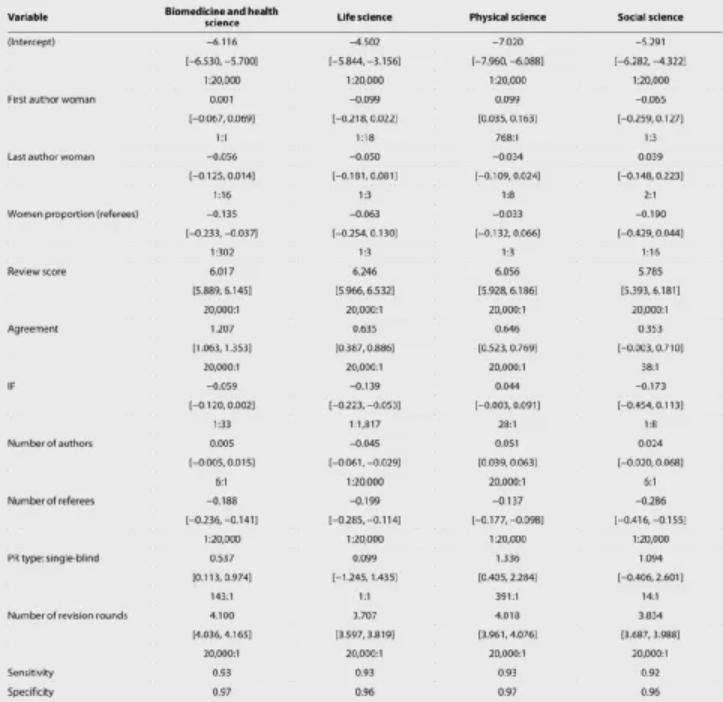

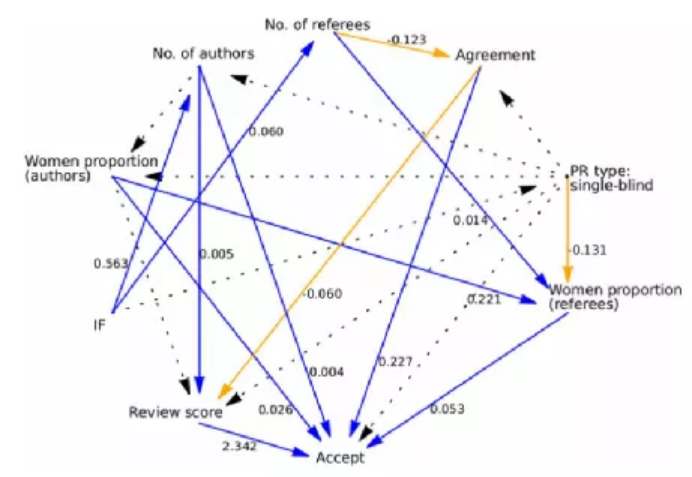

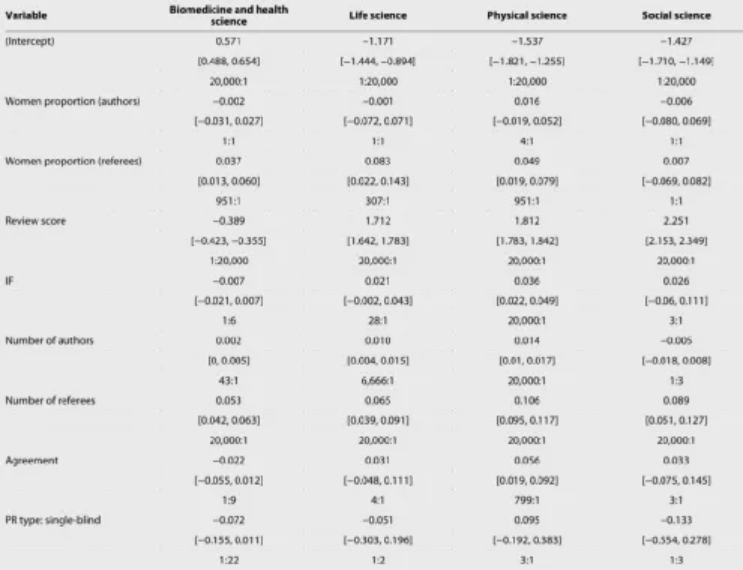

表1 按研究領域分列的期刊數量和選定樣本特征的頻率分布。圖1顯示了按第一位和最后一位作者的性別和研究領域相關的手稿與最終編輯決定的分布概況。這幅圖表明了不同領域之間的某種程度的差異,例如,女性的稿件在生物醫學、健康科學和社會科學期刊上被更頻繁地接受,而在生命科學期刊上被不那么頻繁地被接受。 圖1 按照第一位和最后一位作者的性別分發送稿件的最終編輯決定情況。 表2 使用性別比例作為預測因子,按研究領域對最終編輯決策進行邏輯混合效應建模。表3 使用第一個和最后一個作者的性別作為預測因子,按研究領域對最終編輯決策進行邏輯混合效應建模。關于編輯選擇審稿人,作者發現,在所有研究領域,女性比例較高的論文通常由女性審稿人審稿。這與以前的研究一致,并在控制稿件中的作者數量、期刊的影響因素和同行評審模型的類型(單盲和雙盲)后得到證實。這種作者-審稿人的性別匹配是否是由于期刊編輯故意偏好的做法,還是僅僅反映了專業知識和研究領域的男女不平等分布,不在本研究范圍之內。作者在這里的發現只是表明,女性的稿件并沒有因為通常被男性審閱而受到不同的對待。在控制了所有變量的所有直接和間接影響后,作者性別對審稿意見的影響取決于研究領域。雖然在社會科學、生物醫學和健康科學期刊,女性作者比例較高,獲得的評審意見正面意見較多,但審稿人對提交到生命科學和物理科學期刊的稿件的負面意見略多。然而,即使在對比稿件完全由女性或男性撰寫的極端情況下,作者的模型預測審稿分數的變化不到4%,表明性別影響是最小的。使用審稿人的意見作為質量的控制變量,并使用它來識別編輯決策中的偏差。結果表明,在接收率上沒有統計學上的性別差異。貝葉斯學習模型發現,在控制了所有其他變量后,女性的稿件更有可能被所有學科的期刊接受,除了社會科學。作者沒有發現任何顯著的性別歧視。為了量化性別的影響,作者使用該模型來預測所有手稿的最終接收程度。就生物醫學和健康科學期刊而言,女性寫的稿件被接收的可能性比男性寫的稿件高5%(女性被接受的可能性預計為45%)。而在生命科學和物理科學期刊中,這種可能性降低到1.5%(對女性而言,這兩個領域的預測值為53%),在社會科學期刊中,這種可能性接近于零(預測手稿的總體接收率為38%)。這表明,在女性所占比例最高的研究領域,女性受到的待遇較差(社會科學領域為38%,而物理科學領域為19%)。圖3 根據作者性別、審稿人意見分數和研究領域對拒絕概率的貝葉斯網絡預測。鑒于同行評審通常包括多輪修改,作者還研究了修改過程的長短受作者和審稿人性別影響的程度。表4顯示了泊松回歸的估計,它預測了所有稿件在出版前實際經歷的修改輪數。結果沒有發現性別對發布前所需的修訂輪數有任何影響。除了社會科學期刊之外,審稿人團隊中的女性越多,發表前進行更多輪修訂的可能性就越高。研究結果表明,由女性提交或女性合著的手稿在同行評審過程中通常不會受到歧視。我們發現,所有女性或混合性別團隊的稿件在許多情況下甚至有更高的成功概率,這在生物醫學、健康和物理科學的期刊中尤其如此。先前的研究表明,女性可能傾向于在她們的手稿上投入更多,以防止預期的編輯偏見,這也可以解釋為什么她們提交更少的手稿。在這方面,跨性別作者團隊的稿件在研究的樣本中得到了更積極的處理,這一事實說明,男性作者從與女性同事的合作中受益。另外,研究表明,在編輯團隊和審稿人群體中促進更多的性別多樣性,可以幫助學術期刊告知潛在作者和審稿人他們對這些因素的關注,并促進女性的包容和參與。一方面多樣性有利于科學和創新本身,另一方面在這種情況下,它也是一個信號,有助于重塑學術界性別類別的社會結構,并有助于學術期刊提高女性的投稿率。Flaminio Squazzoni, et al. Peer review and gender bias: A study on 145 scholarly journals, Science Advances, 2020.DOI: 10.1126/sciadv.abd0299https://advances.sciencemag.org/content/7/2/eabd0299