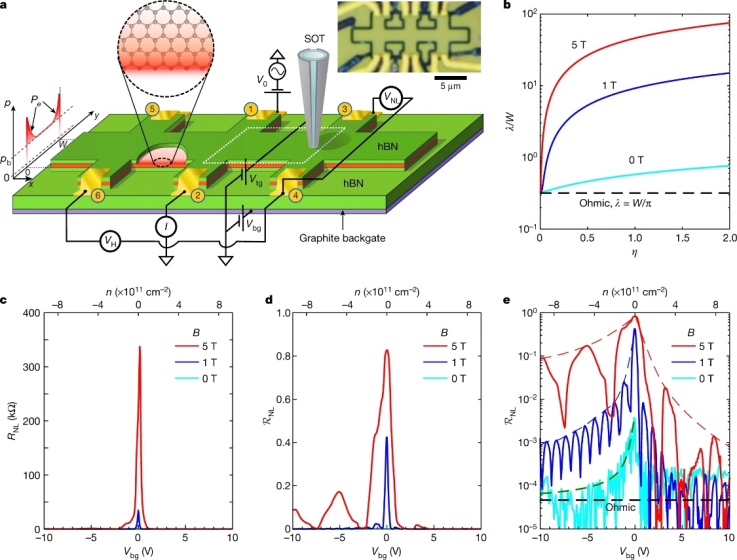

1. Nature:電荷中性石墨烯中的長程非拓撲邊緣電流

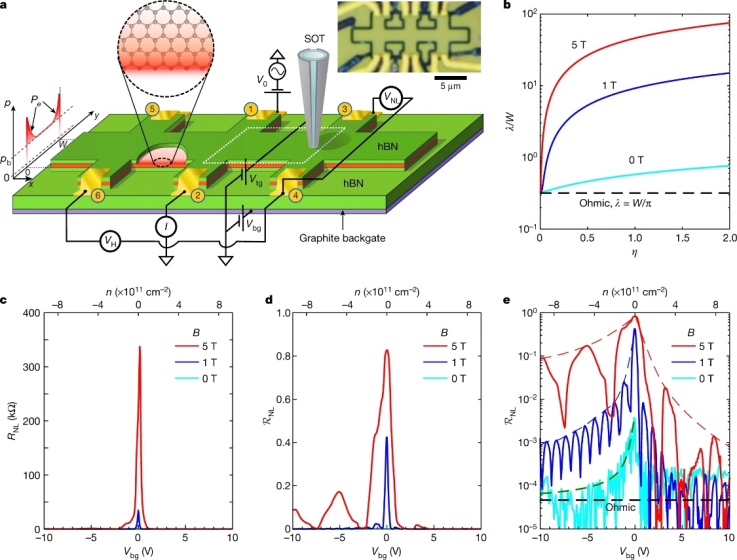

范德瓦爾斯異質結具有許多獨特的電子性質。非局部測量,即在遠離預期經典載流子流的接觸處測量電壓,已廣泛用于尋找新的輸運機制,包括無耗散自旋和谷輸運拓撲電荷中性流體動力流和螺旋邊緣模式。已經發現單層、雙層、少層石墨烯、過渡金屬二鹵化物和莫爾超晶格顯示出明顯的非局部效應。然而,這些效應的起源仍存在激烈的爭論。特別是石墨烯,在電荷中性時表現出巨大的非定域性,這一驚人的行為吸引了其他不同的解釋。有鑒于此,魏茨曼科學研究所E. Zeldov等人利用尖端的超導量子干涉裝置(SQUID-on-tip)進行納米尺度的熱成像和掃描柵成像,證明了石墨烯邊緣常見的電荷積累會導致巨大的非定域性,產生支持長程電流的狹窄導電通道。1)出乎意料的是,邊緣電導雖然對零磁場下的電流流動影響不大,但在中等磁場下會導致邊緣和體輸運之間的場致解耦。在電荷中性處以及遠離電荷處所產生的巨大的非定域性會產生對邊緣無序敏感的奇異流動模式,其中電荷可以逆著全局電場流動。2)這一測量揭示了由這些電流引起的復雜和違反直覺的輸運行為,支持了沿邊緣引導的非拓撲起源的電子一維態的圖像。在磁場中,發現這些邊緣狀態會引起“上游”流動,其中很大一部分電流流向與電場方向相反。觀測到的一維邊緣輸運是通用的和非拓撲的,預計將支持許多電子系統中的非局部輸運,揭示了許多有爭議的觀察結果,并將它們與系統邊緣上的遠程引導電子態聯系起來。

A. Aharon-Steinberg et al. Long-range nontopological edge currents in charge-neutral graphene. Nature 2021, 593 (7860), 528-534.DOI: 10.1038/s41586-021-03501-7.https://www.nature.com/articles/s41586-021-03501-7

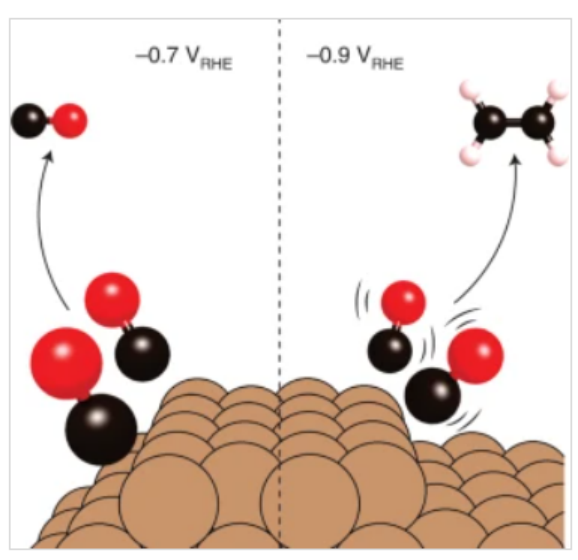

2. Nature Catalysis(亮點):Raman原位表征Cu催化CO2電催化反應機理

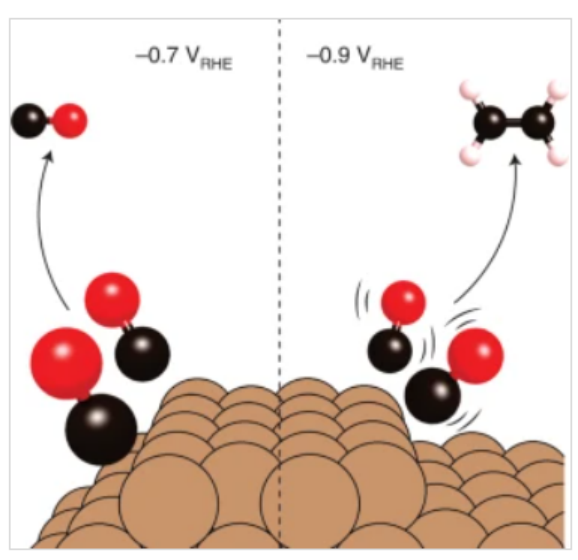

電化學CO2還原可能在合成高價值化學品、燃料的過程中得以發展,在各種金屬催化劑中,Cu催化劑是唯一能夠生成乙烯、乙醇等多碳產物的催化劑,目前Cu催化CO2還原得到顯著發展,但是相關機理并未得到很好的揭示。近日,荷蘭烏得勒支大學Ward van der Stam、Bert Marc Weckhuysen等報道通過時間分辨表面增強Raman光譜表征Cu催化劑界面上CO2還原反應的動力學過程,時間分辨率達到亞秒(~0.7 s),在通過電化學活化處理形成的熱點上進行CO2還原表征。作者在多晶Cu電極上通過原位氧化、還原處理,提高了Cu的粗糙度,形成Cu納米粒子。這種Cu納米結構有效的改善生成C-C產物的Raman信號和反應選擇性,能夠作為SERS活性位點和催化活性位點雙重作用。Nature Catalysis編輯Mar?al Capdevila-Cortada對該項工作的內容和意義進行總結和評述。1)作者通過調控Cu上的電極電勢,將電極電勢從陽極轉變為低至-0.4 VRHE的陰極電勢,監控界面Cu納米粒子的形成過程。在-0.7~-0.9 VRHE的電極電勢中,觀測到Cu納米粒子表面上形成的CO伸縮振動峰(橋狀和低頻/高頻線性峰)。2)作者通過調控電極電勢,從陽極電勢調控至-0.7 V、-0.8 V、-0.9 VRHE,同時考察Raman信號情況,在-0.7 VRHE鑒定了吸附CO分子表現了獨特的結構,CO吸附在配位不飽和缺陷位點上,能夠脫附生成氣體CO產物,因此非常穩定;在-0.9 VRHE,CO、H2的法拉第效率降低,但是乙烯的法拉第效率提高。這種現象與時間分辨SERS數據相符,其中CO能夠選擇性的在臺階邊緣位點吸附,并且表現出動態變化現象,說明在臺階邊緣位點能夠進行二聚形成乙烯。

Capdevila-Cortada, M. Following the monoxide, Nat Catal 4, 344 (2021).DOI: 10.1038/s41929-021-00630-0https://www.nature.com/articles/s41929-021-00630-0Hongyu An, et al. Sub-second Time-resolved Surface Enhanced Raman Spectroscopy Reveals Dynamic CO Intermediates during Electrochemical CO2 Reduction on Copper, Angew. Chem. Int. Ed. 2021DOI: 10.1002/anie.202104114https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202104114

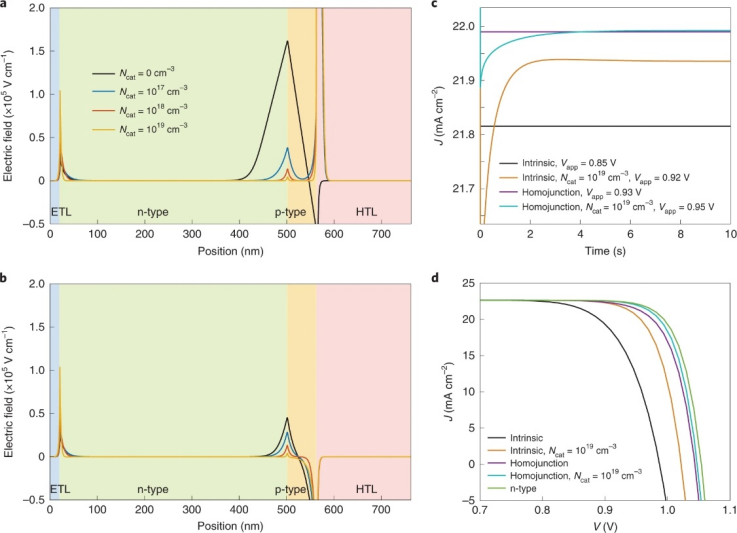

3. Nature Energy評論:鈣鈦礦p-n同質結中的離子篩選

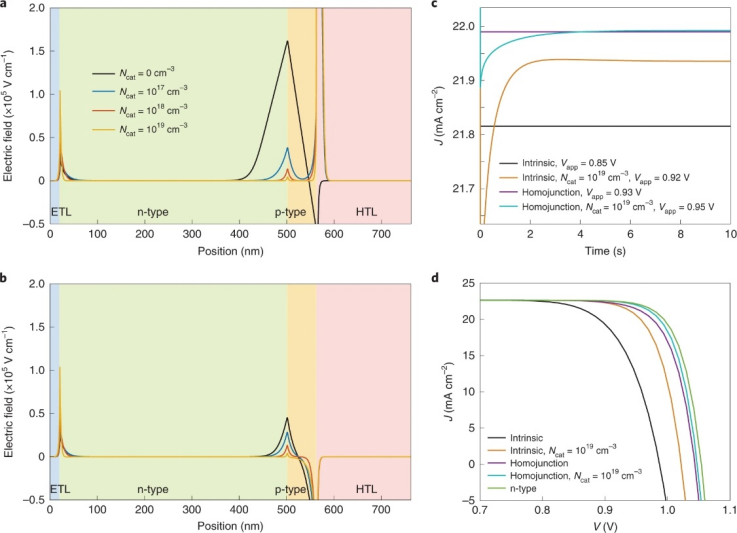

Cui等人(https://doi.org/10.1038/s41560-018-0324-8)最近報道了一種通過制造鈣鈦礦p-n同質結有源層來減少鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)中復合的方法,他們聲稱,與傳統PSCs相比,在鈣鈦礦p-n同質結有源層中,電場能更有效地分離光生電子和空穴。有鑒于此,帝國理工學院Philip Calado和Piers R. F. Barnes等人認為盡管他們的實驗數據質量很高,但并不能直接支持這一結論,而且還清楚地表明,他們的器件中存在可移動離子電荷。1)通過對同質結與未摻雜“對照”器件的截面開爾文探針力顯微鏡數據計算得出的場強差進行比較,表明在正向偏壓下電場減少了大約兩倍,而不是Cui等人建議的增強。然而,這些數據的直接比較已經存在問題,因為未摻雜的“對照”樣品包括傳輸層,這在同質結開爾文探針力顯微鏡樣品中是不存在的。2)此外,Cui等人強調開爾文探針力顯微鏡是一種表面測量,其結果由表面偏振決定,其深度由材料的篩分長度決定。因此,預計鈣鈦礦中的移動離子電荷(如碘化物肖特基缺陷空位)將嚴重影響他們的觀察,因為有大量的實驗和理論證據表明,在太陽能電池運行條件下,它們的濃度高于典型的電子電荷密度。3)移動離子電荷在不同鈣鈦礦混合物表面的積累會通過改變表面的靜電勢影響X射線光電子能譜測量的解釋,這可能被錯誤地解釋為電子帶占用率的移動(化學勢移動)。作者進一步強調,從X射線光電子能譜數據計算的能量位移強烈依賴于擬合范圍的選擇,這影響了費米能級位置結論的可靠性。4)作者的計算表明,通常出現在同質結處的電場很大程度上會被在甲基銨碘化鉛(MAPbI3)等金屬鹵化鈣鈦礦材料中常見的可移動離子缺陷的再分布所屏蔽。在傳統意義上,除非離子缺陷被完全固定或濃度顯著降低,否則p-n同質結不可能在這些材料中持續存在。

Philip Calado et al. Ionic screening in perovskite p–n homojunctions. Nat. Energy 2021.DOI: 10.1038/s41560-021-00838-1https://www.nature.com/articles/s41560-021-00838-1

4. Nature Commun.:層狀鋰錳氧化物的結構轉變用于增強氧還原活性和提高穩定性

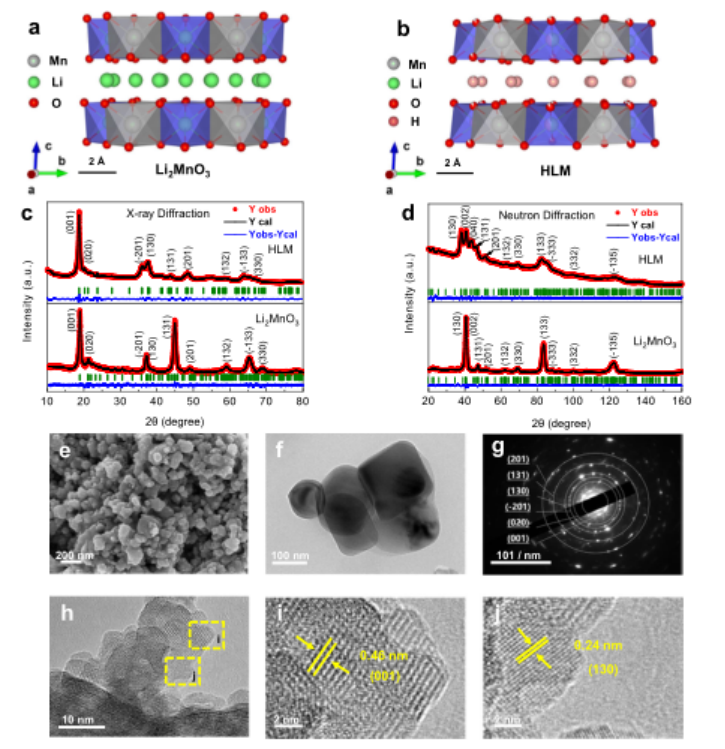

錳氧化物的結構退化導致其在長循環周期內電催化活性不穩定的原因。近日,同濟大學馬吉偉教授,黃云輝教授,德國馬克斯·普朗克固體化學物理研究所Zhiwei Hu報道了通過在具有O3結構的層狀Li2MnO3上進行質子交換來克服這一障礙,構建了具有P3型結構的質子化Li2-xHxMnO3-n。這種質子化催化劑與以往報道的高性價比錳基氧化物相比,具有較高的氧還原反應活性和良好的穩定性。1)組態相互作用和密度泛函理論(DFT)計算表明,得益于H取代Li,具有Mn3.7+價態的Li2-xHxMnO3-n具有很少的不穩定O2p空穴,同時減小了層間距離。前者負責結構的穩定性,后者負責高輸運特性,從而有利于提高活性。2)這種優化電荷態以減少不穩定的O 2p空穴,優化晶體結構以減少反應途徑,是合理設計電催化劑的有效策略,并有望推廣到多種層狀含堿金屬的氧化物。Zhong, X., Oubla, M., Wang, X. et al. Boosting oxygen reduction activity and enhancing stability through structural transformation of layered lithium manganese oxide. Nat Commun 12, 3136 (2021).DOI:10.1038/s41467-021-23430-3https://doi.org/10.1038/s41467-021-23430-3

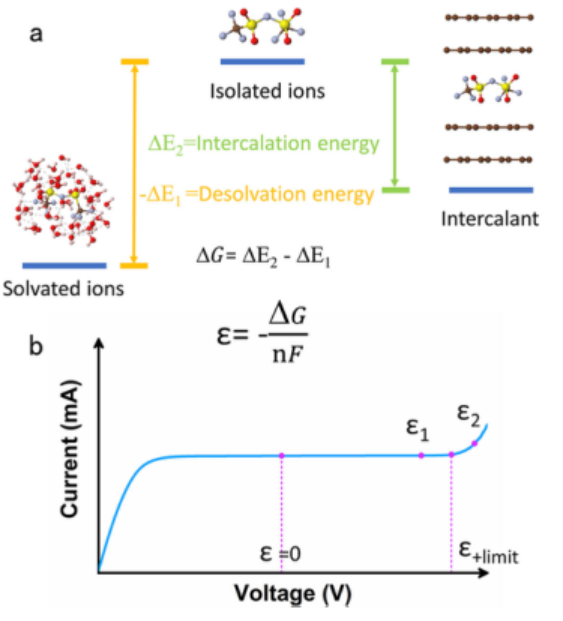

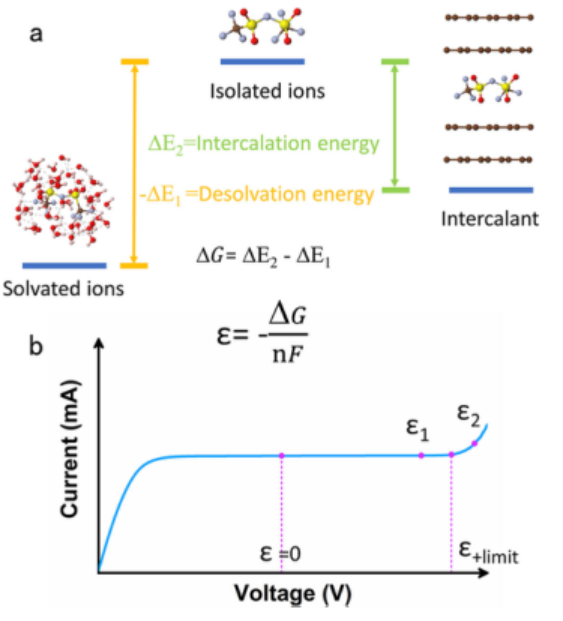

5. Nature Commun.:操控陰離子插層助力高壓水系雙離子電池

水系石墨雙離子電池(DIBs)由于其非過渡金屬結構和安全性能,在固定式儲能系統中具有獨特的優勢。然而,目前人們對于獲得高輸出電壓所必需的陰離子與水分子、陰離子與電極材料之間的相互作用,還缺乏深入的研究。近日,香港城市大學支春義教授,Qi Yang報道了以3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide (PTCDI)為有機負極,石墨為正極,制備了一種高壓無金屬水系DIB。1)研究人員在三種電解液(NaTFSi、NaOtf和NaBF4)中研究了雙三氟甲烷磺酰亞胺(TFSi?)、CF3SO3?(Otf?)和BF4?三種陰離子插入石墨正極的電化學行為。2)研究人員采用改進的Vienna ab initio simulation package (VASP)和基于第一性原理的高斯計算方法計算了插層能和溶劑化能,由此確定了PTCDI-G DIBs在不同電解液中的理論電壓平臺。3)實驗結果顯示,在NaTFSI電解液中優化的PTCDI-G DIB具有2.2 V的高放電電壓平臺和120 mAh g?1的優異容量。此外,研究人員利用原位X射線衍射(XRD)和原位拉曼光譜對TFSI嵌入石墨的儲能機理進行了深入的研究。

Huang, Z., Hou, Y., Wang, T. et al. Manipulating anion intercalation enables a high-voltage aqueous dual ion battery. Nat Commun 12, 3106 (2021).DOI: 10.1038/s41467-021-23369-5https://doi.org/10.1038/s41467-021-23369-5

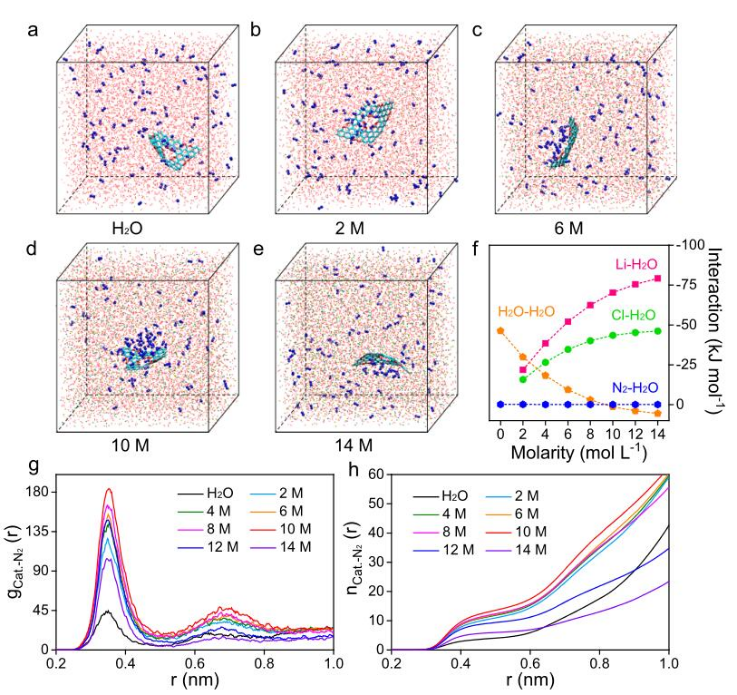

6. Nature Commun.:具有優異催化性能的雙原子Pt多相催化劑用于選擇性加氫和環氧化

原子單分散的多相催化劑具有活性中心均勻、原子利用率高等特點,是理想的多相催化材料。然而,設計這類催化劑仍然是一個艱巨的挑戰。近日,清華大學王定勝教授,山東大學付強報道了采用一種簡單的濕化學法成功地合成了介孔石墨化氮化碳(mpg-C3N4)負載的雙原子Pt2催化劑(Pt2/mpg-C3N4)。該催化劑對硝基苯高選擇性加氫制苯胺表現出良好的催化性能。1)研究人員選用(乙二胺)碘鉑(II)二聚體二硝酸鹽和介孔石墨化碳氮化碳(mpg-C3N4)作為雙原子Pt的前驅體和襯底。將它們混合并進一步熱解,以從雙原子Pt前驅體中去除配體。研究人員用像差校正的透射電子顯微鏡(TEM)、X射線吸收精細結構和第一性原理模擬證實了所制備的樣品具有雙原子Pt2結構。2)實驗結果顯示,雙原子Pt物種對硝基苯選擇加氫反應表現出優異的催化性能,具有超過99%的選擇性,表現出比相應的Pt單原子催化劑和Pt納米粒子(2 nm)更好的催化性能。3)第一性原理計算表明,Pt2/mpg-C3N4獨特的催化性能來源于H2反應物中H-H鍵的容易斷裂和苯胺產物的有效釋放。4)這種性能優良的Pt2/mpg-C3N4催化劑同樣可應用于催化在苯甲醛選擇加氫制苯甲醇和苯乙烯環氧化制環氧苯乙烯反應,從而顯示了雙原子Pt物種在多相催化中的通用性。Tian, S., Wang, B., Gong, W. et al. Dual-atom Pt heterogeneous catalyst with excellent catalytic performances for the selective hydrogenation and epoxidation. Nat Commun 12, 3181 (2021).DOI:10.1038/s41467-021-23517-xhttps://doi.org/10.1038/s41467-021-23517-x7. Nature Commun.:鹽析效應促進高效常壓合成氨電化學氮還原(NRR)合成氨提供了一種可替代高耗能Haber-Bosch工藝的具有良好前景的方案。不幸的是,由于競爭性析氫反應(HER)和電催化劑對氮的較差可及性等,NRR的活性和選擇性較低。近日,蘇州大學晏成林教授報道了在高濃度電解質溶液中有意觸發的鹽析效應在促進常溫合成氨中起著關鍵作用。1)研究發現,溶質離子對周圍的H2O分子表現出很強的親和力,形成水合殼,限制了它們作為質子源和溶劑的有效性。這不僅有效地抑制了HER副反應,而且通過沉淀的非均相成核,確保了反應界面上相當大的氮通量,從而在選擇性和活性方面促進了后續的NRR過程。2)實驗結果顯示,以10 M LiCl為電解液,即使是無金屬電催化劑的選擇性和活性也均達到預期,法拉第效率為71±1.9%,-0.3 V(與可逆氫電極相比)下的氨產率為(9.5±0.4)×10?10 mol s?1 cm?2,接近美國能源部ARPA-E REFUEL計劃設定的目標。Wang, M., Liu, S., Ji, H. et al. Salting-out effect promoting highly efficient ambient ammonia synthesis. Nat Commun 12, 3198 (2021).DOI:10.1038/s41467-021-23360-0https://doi.org/10.1038/s41467-021-23360-0

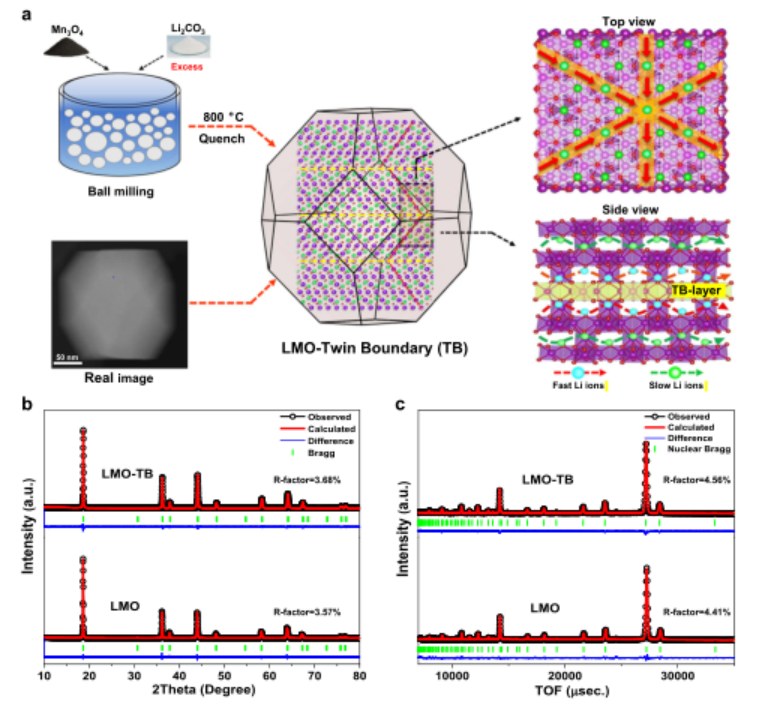

8. Nature Commun.:孿晶界缺陷工程改善快充尖晶石正極材料的鋰離子擴散

具有各種不同尺寸的缺陷可以促進離子擴散并提供額外的存儲空間,盡管電極材料上的缺陷工程被認為是提高電池電化學性能的一種有效途徑,然而,目前操控缺陷并深入揭示它們在電極材料中的作用仍然具有挑戰性。近日,北京大學深圳研究生院肖蔭果教授,潘鋒教授,德國于利希研究中心Lei Jin中國散裂中子源Lunhua He報道了通過缺陷工程學,成功地在尖晶石錳酸鋰氧化物材料的晶格中創造并引入了大量的孿晶界缺陷,以實現快充電池的高鋰離子擴散。1)研究人員通過應用先進的結構表征技術,包括中子衍射和原子分辨掃描電子顯微鏡(STEM),在原子水平上揭示了尖晶石錳酸鋰氧化物材料中的孿晶界缺陷,特別是平面缺陷的形貌和分布。2)基于實驗結果,研究人員進行了模擬計算,詳細闡述了尖晶石錳酸鋰氧化物材料中的缺陷結構-性能關系,發現快充電機制與孿晶界附近的原子排列有關。實驗結果顯示,具有孿晶界缺陷的尖晶石錳酸鋰氧化物材料實現了優異的快充性能,即在5 C和10 C下分別保持了75%和58%的容量保持率。這項研究提出了引入孿晶界平面缺陷工程來增強鋰離子擴散的新概念,用于制備可應用于動力鋰離子電池的快充正極材料。Wang, R., Chen, X., Huang, Z. et al. Twin boundary defect engineering improves lithium-ion diffusion for fast-charging spinel cathode materials. Nat Commun 12, 3085 (2021).DOI:10.1038/s41467-021-23375-7https://doi.org/10.1038/s41467-021-23375-7

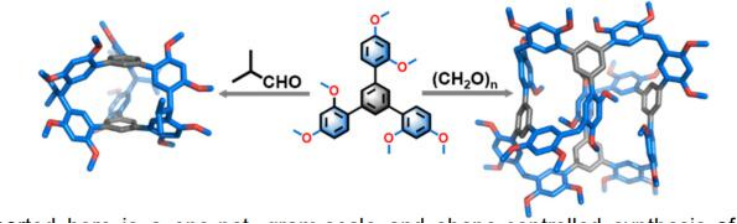

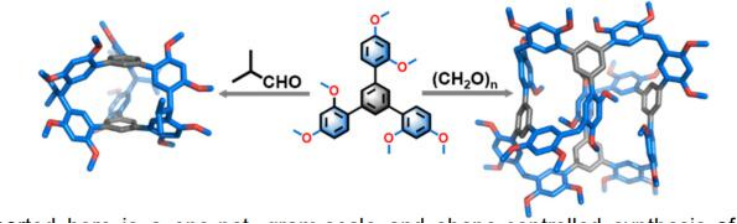

9. Angew:有機籠的一鍋法和形狀可控合成

有機籠一直是人們的合成目標,它們具有清晰的三維空腔,極好的穩定性和易于修飾的后處理。然而,有機籠的合成通常采用片段偶聯的方法,產率較低。近日,上海大學李春舉教授報道了兩個共價有機籠(箱形[4]籠和三角棱形[2]籠)的一鍋法、克級和形狀控制合成,產率分別為46%和52%,分別涉及三角1,3,5-三(2,4-二甲氧基苯基)苯單體與多聚甲醛和異丁醛的直接縮合。1)得到的籠形化合物可以轉化為高產率的全羥基化類似物,具有很大的進一步修飾潛力。2)三角棱形[2]籠還可以作為氣相色譜固定相,用于苯/環己烷和甲苯/甲基環己烷的高分辨分離。3)通過改變三角形單體和/或醛的中心部分,這種合成方法有望成為獲得形狀、大小和電子性質可調的各種有機籠的通用策略。

Xiang Zhao, One-pot and Shape-controlled Synthesis of Organic Cages, Angew. Chem. Int. Ed., 2021DOI: 10.1002/anie.202104875https://doi.org/10.1002/anie.202104875

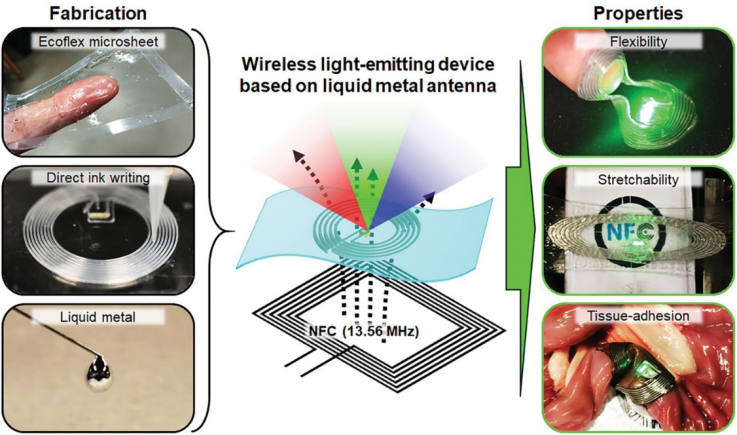

10. AM:具有高無線供電效率的超變形和組織粘合劑液態金屬天線

柔性和可拉伸天線對于可穿戴和可植入器件進行無線通信以解決組織-器件界面的機械失配問題非常重要。基于液態金屬的可拉伸電子器件的新興技術是改善傳統金屬基天線柔韌性和可拉伸性有希望的方法。然而,現有的封裝液態金屬的方法需要較厚(至少100 μm)的基底,并且所得器件在可變形性和組織粘附性方面受到限制。為了克服這一限制,新加坡科技設計大學Michinao Hashimoto等人在7 μm厚的彈性襯底上直接用墨水書寫(DIW)制造微通道,獲得了具有空前變形能力的液態金屬微流體天線。1)開發了一種利用硅酮密封膠的DIW在柔性和可拉伸的Ecoflex微片基板上形成微通道,然后注射液態金屬的方法來制造這種天線。微通道的DIW提供了具有低通道輪廓區域(<基板面積的15%)的非單片結構薄膜。器件的這種配置不會影響ecoflex微片的柔韌性,這種結構在傳統方法中很難制作。< span="">2)獨特的制作方法使薄膜天線具備了現有薄膜天線無法同時實現的優點:(i)各種變形模式下的高無線供電效率(即q>20);(ii)對濕的和動態生物組織的無縫合、保形粘附;(iii)對變形下的濕組織提供可靠的無線供電效率。3)該天線采用標準NFC電源供電(1 W),并在不同變形模式下(包括拉伸(>200%單軸應變)、彎曲(R=3.0 mm)和扭曲(180°扭曲))產生的極端機械應力下表現出一致的無線性能。同時還證明了天線在反復變形循環(100%應變1000次循環)下的耐久性。現有的具有單片結構且均質厚度至少為100 μm的薄膜天線從未實現過這種變形下的機電耐久性。4)最后,還證實了PDA包覆器件在離體動物組織(如豬小腸、豬心臟和雞腿)表面的穩定組織粘附。在組織的動態變形下,附著在組織表面的器件顯示出保形的粘附力和穩定的無線操作,而不會脫落。Kento Yamagishi et al. Ultra-Deformable and Tissue-Adhesive Liquid Metal Antennas with High Wireless Powering Efficiency. Adv. Mater. 2021, 2008062.DOI: 10.1002/adma.202008062.https://doi.org/10.1002/adma.202008062

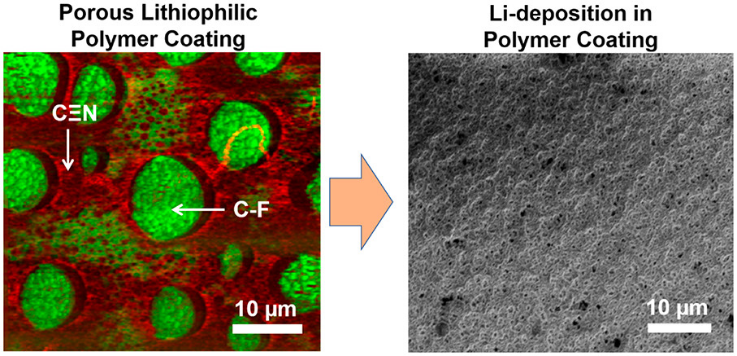

11. Nano Letters:相分離誘導的多孔親鋰聚合物涂層用于高效鋰金屬電池

固體電解質界面(SEI)在穩定可充電電池鋰(Li)金屬負極中起著至關重要的作用。然而,其電解質衍生的SEI穩定性較差,導致Li枝晶生長,電解質消耗,循環壽命短等缺點。近日,美國加州大學圣地亞哥分校Zheng Chen報道了通過PVDF-聚丙烯腈(PAN)共混物的相分離,制備了一類可穩定鋰金屬負極的多孔親鋰聚合物涂層。1)這種多孔的PVDF?PAN保護層可以提供簡單的Li+擴散通道,并促進均勻的Li+通量。同時,PVDF?PAN中的C≡N的極性官能團增強了與Li的結合能,可以用來均勻Li+的分布,從而促進Li的均勻沉積。此外,Li+在PVDF表面較高的遷移能有利于Li+通過PVDF?PAN層,導致Li的快速沉積/剝離。2)結果表明,PVDF?PAN保護層具有較高的機械強度和彈性,能夠承受循環過程中鋰金屬的體積波動,抑制Li枝晶的生長,降低電解液的消耗。因此,這種具有相分離和極性官能團的保護層不僅提高了Li的均勻沉積,而且加速了Li+在循環過程中的擴散。3)實驗結果表明,基于PVDF?PAN-Li的LINCM811全電池表現出優異的循環穩定性,150次循環后容量保持率為80.5%,在鋰供應有限(N/P=2.4)和高面積容量(4.0 mA h cm?2)的貧電解液條件下(7.5 μL m A h?1),CE高達99.5%。此外,采用PVDF?PAN-Cu負極,即使在無負極的Li||LFP全電池中,也能獲得穩定的循環(100次)和高的CE(99.4%)。這項工作為未來高能鋰金屬電池的鋰金屬負極保護提供了一種潛在的低成本和實用的方法。Dongdong Wang, et al, Phase-Separation-Induced Porous Lithiophilic Polymer Coating for High-Efficiency Lithium Metal Batteries, Nano Lett., 2021DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01241https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c01241

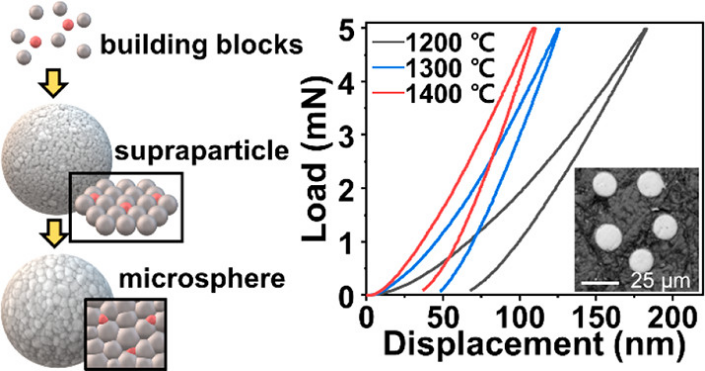

12. ACS Nano:高密度微球的超粒子工程:具有可調微機械性能的氧化釔穩定的氧化鋯

各種超顆粒由于其固有的多孔結構而具有優異的催化性能,因此得到了廣泛的研究;然而,由于結構不太致密,它們的機械性能沒有引起人們的太多注意。近日,韓國材料研究所Yuho Min報道了展示了一種合理的方法來制備組裝的超粒子,從而獲得高密度的微球。1)研究人員選擇3 mol%氧化釔穩定的氧化鋯(3YSZ)和氧化鋁顆粒作為構筑塊,并使用基于液滴的模板方法(噴霧干燥)組裝成更高階的結構,以進行概念驗證。此外,通過調節構筑塊組裝和液滴中溶劑揮發之間的競爭動力學,控制了超粒子的密度、尺寸、球形和形貌等結構特征。并對制備水懸浮液和工藝參數進行了優化。2)通過對形成機理的詳細了解,研究人員通過熱處理獲得了定制的超微粒,然后獲得高度致密的微球(相對密度=99%)和良好的球形度(>98%)。與已報道的3YSZ樣品的機械性能相比,該微球具有最高的硬度(26.77 GPa)和更高的彈性模量(210.19 GPa)。這種超粒子工程為控制超粒子功能材料的結構特征和微觀力學性能提供了指導,從而拓展了超粒子功能材料在要求材料具有高密度和優異力學性能的實際應用中的應用范圍。Young-Rok Kim, et al, Supraparticle Engineering for Highly Dense Microspheres: Yttria-Stabilized Zirconia with Adjustable Micromechanical Properties, ACS Nano, 2021DOI: 10.1021/acsnano.1c02408https://doi.org/10.1021/acsnano.1c02408