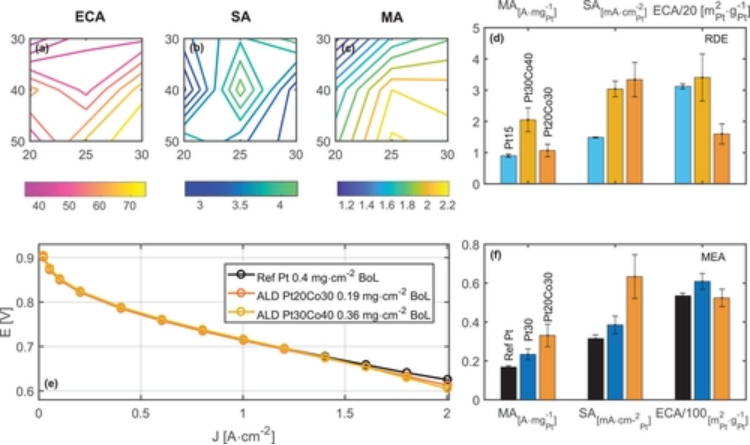

1. AM: 通過原子層沉積將應變 Pt 催化劑直接集成到質子交換膜燃料電池中

隨著燃料電池開始成為主要的清潔和可持續能源轉換技術之一,氧還原反應 (ORR) 的催化劑得到了廣泛的研究。在提高 Pt 基催化劑內在催化活性的各種策略中,應變工程已顯示出通過改變 Pt 的原子間距來調整表面反應性的前景。引入表面應變的一種常用方法是將Pt與過渡金屬合金化。在具有高ORR活性的Pt合金催化劑上實現了多種納米結構,包括納米顆粒、納米線、納米框架、和納米籠。除了化學誘導的合金整體應變外,局部結構應變也已被證明可用于增強 ORR 活性。由 Pt 殼和 Pt-M 合金核組成的核殼催化劑已成為有前途的候選者,其中微調殼尺寸和核組成可以進一步優化活性。有鑒于此,斯坦福大學Fritz B.Prinz教授和Shicheng Xu等人,報道了通過從原子層沉積合成的鉑殼中去除可溶性核來設計和制造晶格應變鉑催化劑。1)利用ALD的逐層沉積,制備了以Pt為殼層、可溶性金屬氧化物為核的核-殼結構。在溶解 ALD 氧化物核后,能夠將應變直接引入 Pt 催化劑并研究催化活性的相關增強。2)在半電池和全電池結構中,氧還原反應(ORR)的顯著催化性能歸因于觀察到的晶格應變。通過進一步優化納米粒子的幾何結構和離聚物/碳的相互作用,在膜電極組件中可以實現接近 0.8 A mgPt-1 @ 0.9 V iR-free 的質量活性。3)然而,具有高ORR活性的活性催化劑并不一定會導致高電流密度(HCD)區域的高性能。為實現高功率密度氫燃料電池,應更多地關注HCD性能。Shicheng Xu et al. Direct Integration of Strained-Pt Catalysts into Proton-Exchange-Membrane Fuel Cells with Atomic Layer Deposition. Advanced Materials, 2021.DOI: 10.1002/adma.202007885https://doi.org/10.1002/adma.202007885

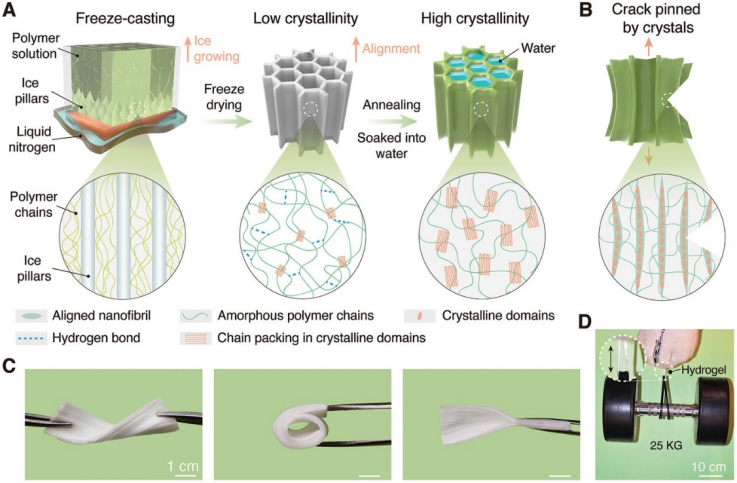

2. AM:各向異性抗疲勞水凝膠

通過利用多長度尺度上的固有結構,大自然用有限的材料建造了生物材料,與人工材料相比,它具有無與倫比的機械性能。相比之下,合成材料的設計絕大部分集中在開發新化合物上,無法復制天然材料的機械性能,比如抗疲勞性能。有鑒于此,南方科技大學劉吉副教授等人報道了一種簡單而通用的設計方法,可以將傳統水凝膠的疲勞閾值提高100倍以上。1)通過兩步過程改進了水凝膠,包括通過冰模板冷凍鑄造過程在水凝膠材料內形成優先排列的微/納米結構,然后進行熱退火。這些水凝膠在抗裂紋擴展方面具有非凡的抗疲勞性能,其關鍵在于分層排列結構和明確結晶域的協同整合作用。2)該策略被證明普遍適用于各種水凝膠材料,包括多糖(即海藻酸鹽、纖維素)、蛋白質(即明膠)、合成聚合物(即聚乙烯醇)以及相應的聚合物復合材料。與大多數合成軟材料相比,這些抗疲勞水凝膠具有創紀錄的高疲勞閾值,使其成為低成本、高性能和耐用的軟材料替代品,用于機器人、人造肌肉等環境。Xiangyu Liang et al. Anisotropically Fatigue-Resistant Hydrogels. Adv. Mater. 2021, 2102011.DOI: 10.1002/adma.202102011.https://doi.org/10.1002/adma.202102011

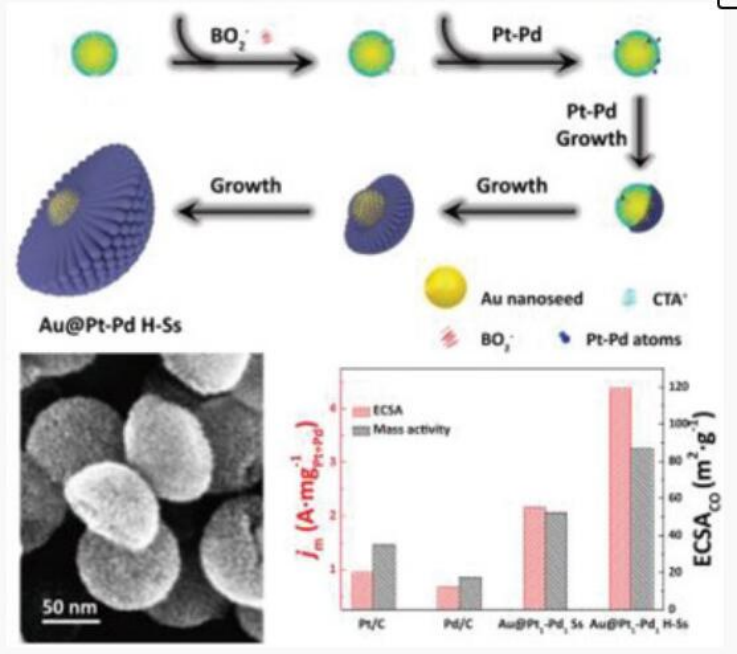

3. AM:一種各向異性Au@Pt-Pd半球形納米結構作為高效電催化劑用于甲醇、乙醇和甲酸氧化反應

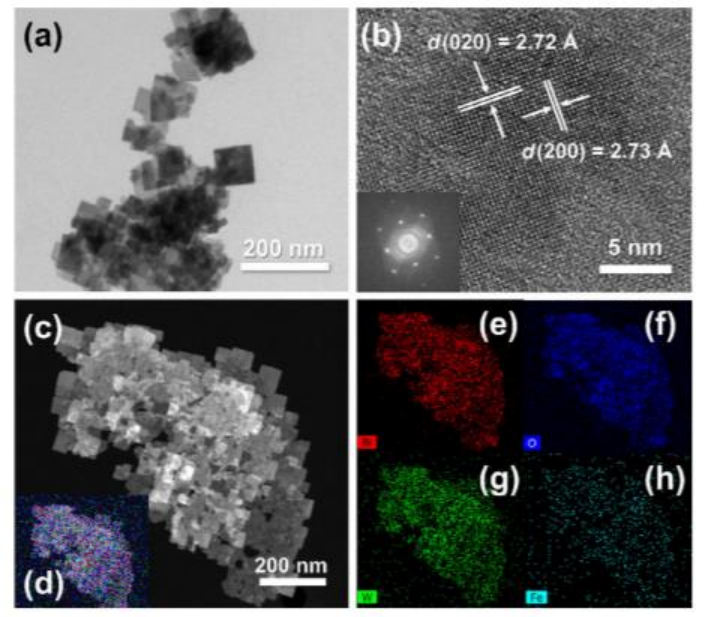

各向異性的3D納米結構由于其元素分布的不均一性和不對稱的構型而表現出優異的電催化活性和穩定性。然而,將各向異性分布的元素和各向異性形貌結合在一個3D納米結構中仍然是一個巨大的挑戰。近日,蘇州大學江林教授,孫迎輝教授報道了首次成功地制備了一種3D各向異性的Au@Pt-Pd半球形納米結構(Au@Pt-Pd,H-Ss),同時兼具元素的異質性和形貌的各向異性,作為氧化反應的高效電催化劑。1)研究人員在生長液中加入超低濃度的BO2-,導致其在Au種子表面的吸附不均勻。密度泛函理論計算(DFT)結果表明,Pt-Pd原子在有BO2-的Au表面上的形成能(Au-CTA+-BO2-,?0.24 eV)遠低于在沒有BO2-的Au表面上的形成能(Au-CTA+,0.79 eV)。BO2-在Au-CTA+-BO2-上的不均勻吸附和Pt-Pd原子的快速生長有助于形成各向異性的半球形納米結構。2)這些獨特的特性不僅使納米結構具有大的比表面積和高密度的催化活性中心,而且有效地暴露了內部的種子納米結構(Au),從而實現了不同元素在電催化過程中的協同作用。特別是,Au@Pt-Pd H-Ss對甲醇氧化反應(MOR)、乙醇氧化反應(EOR)和甲酸氧化反應(FAOR)表現出比Au@Pt-Pd球形納米結構(Au@Pt-Pd Ss)、商用Pt/C、商用Pd/C以及大多數已報道的電催化劑更顯著的電催化活性和穩定性。這項工作為創造性地合成具有3D各向異性納米結構的新型高效電催化劑提供了啟發。Wenkai Liang, et al, 3D Anisotropic Au@Pt–Pd Hemispherical Nanostructures as Efficient Electrocatalysts for Methanol, Ethanol, and Formic Acid Oxidation Reaction, Adv. Mater. 2021DOI: 10.1002/adma.202100713https://doi.org/10.1002/adma.202100713

4. AM綜述:堿性水裂解制取清潔經濟的氫燃料:過去、最近的進展和未來的展望

氫經濟已經成為當前碳氫經濟的一種非常有前途的替代方案,其涉及到利用可再生能源將水分解為氫和氧的過程,然后進一步利用清潔的氫燃料。電解水制氫是實現零碳排放氫經濟的必要前提。在眾多的電解水技術中,堿水分解已有100多年的商業化歷史,代表著最成熟、最經濟的技術。近日,中科大俞書宏院士,高敏銳教授綜述了堿性水電解制氫的研究進展。1)作者首先概述了電解水的發展歷史,并闡述了其中幾個關鍵的電化學參數。2)作者接下來闡述了近年來用于堿性析氧反應(OER)和析氫反應(HER)的新型非貴金屬電催化劑,包括用于OER的過渡金屬氧化物、(氧)氫氧化物、硫屬化合物、磷化物和氮化物,以及用于HER的過渡金屬合金、硫系化合物、磷化物和碳化物。其中,作者強調了催化劑的合成、活性和穩定性挑戰、性能改進以及與工業相關的發展。重點總結了近年來在催化劑的規模化合成、新型電極設計、堿性海水電解等方面的研究進展。3)作者最后指出了堿性水裂解制氫目前仍面臨的挑戰,以及展望了未來發展機遇,對未來潛在的發展方向進行了探討。Zi-You Yu, et al, Clean and Affordable Hydrogen Fuel from Alkaline Water Splitting: Past, Recent Progress, and Future Prospects, Adv. Mater. 2021DOI: 10.1002/adma.202007100https://doi.org/10.1002/adma.202007100

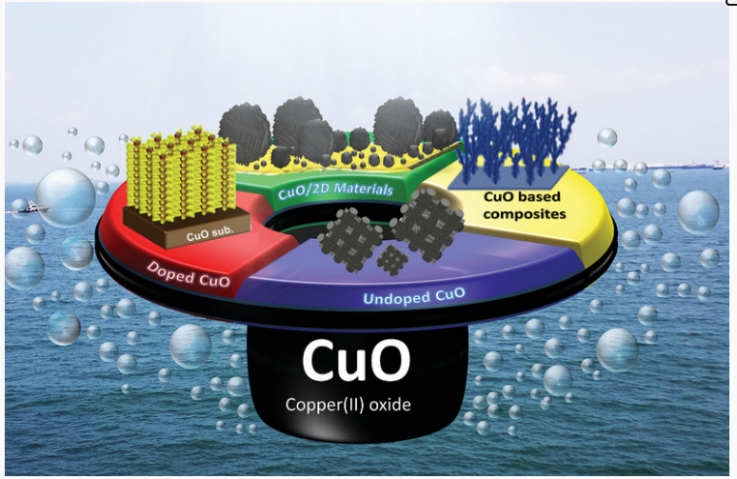

5. AM綜述:CuO基光電化學水分解制氫電極的研究進展

在過去的十年里,為了解決能源危機,人們對可用于光電化學(PEC)水分解制氫的具有高成本效益、堅固耐用和高效的電催化劑進行了廣泛的研究。得益于獨特有趣的物理化學性質,CuO成為少數幾種禁帶寬度較窄的光催化劑中最有前途的光電陰極材料之一。該光催化劑在模擬太陽光照射下對PEC析氫反應(HER)具有較高的活性。有鑒于此,加拿大麥吉爾大學Michael Saliba,瑞士洛桑聯邦理工學院Anders Hagfeldt綜述了CuO基光電極,包括未摻雜CuO、摻雜CuO和復合CuO用于質子交換膜水分解制氫的最新研究進展。1)通過對不同形貌和不同制備方法的CuO光電極的研究,作者認為這兩個參數對光電極獲得的光電流密度起著決定性的作用,從而控制了PEC的水分解效率。此外,作者總結了現有的基本參數,確定了提高光電極比表面積、可調結晶度、較低的載流子復合速率和合適的電解液是制備高光活性和光穩定性材料的關鍵指標。2)一些特殊形貌的合成增加了光電極比表面積,從而導致了電子-空穴對的有效分離。另外,改變CuO晶體結構對提高光電流密度和光穩定性同樣具有顯著影響。用優化的CuO/ZnO-NW光電極制備的CuO薄膜在0 V時的光電流密度為8.1 mA cm?2,而采用浸漬法制備的CuO薄膜的光電流密度為8.1 mA cm?2。3)CuO與一些二維(2D)材料構成的異質結(如CuO/2D碳材料、CuO/g-C3N4和CuO/二鹽基化物(TiO2/MoS2))的具有出色的協同光催化性能,并且在納米結構中電極/電解質交界處提供了更高的電荷遷移率。因此,異質結被認為是導致光生載流子復合速率降低的原因。4)作者還總結了摻雜劑的復合作用,它們在某些情況下可以提高所制備的光電陰極的光穩定性,在另一些情況下可以降低光電流密度。此外,由于CuO和Cu2O光電極的光致分解會導致光腐蝕,因此表面處理或薄層保護涂層也是提高光穩定性的有效策略。在這一點上,碳摻雜CuO dandelions/gC3N4光電極表現出相當出色的光穩定性和優異的電化學性能,85 min后保持了約80%的電流密度,在0 V時的光電流密度為?2.85 mA cm?2。5)雖然人們在利用CuO基析氫電極來改善PEC的水分解性能方面已經進行了大量的研究,并取得了巨大進展,但仍需要更多的研究來提高其光催化性能。此外,克服改性CuO光陽極的制造成本和規模化挑戰對未來的工業應用同樣至關重要。Roozbeh Siavash Moakhar, et al, Photoelectrochemical Water-Splitting Using CuO-Based Electrodes for Hydrogen Production: A Review, Adv. Mater. 2021DOI: 10.1002/adma.202007285https://doi.org/10.1002/adma.202007285

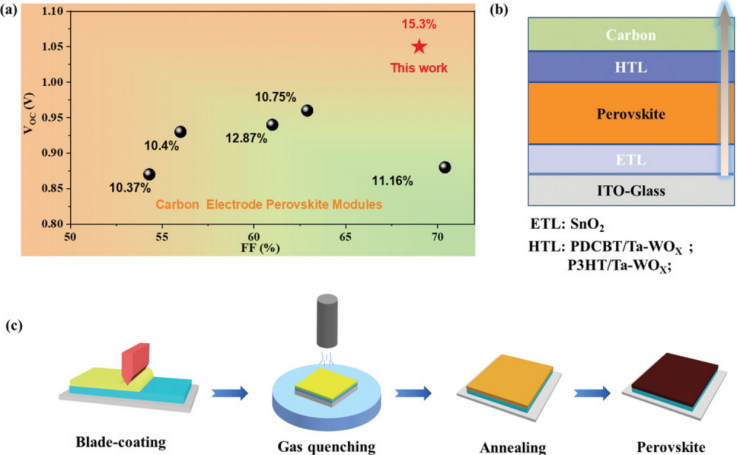

6. AEM:低溫加工全印刷高效碳電極鈣鈦礦太陽能電池和組件

鈣鈦礦太陽能電池 (PSC) 的商業化迫切需要可擴展的低溫沉積工藝,因為它們可以減少 PSC 技術的能量回收時間。埃爾朗根-紐倫堡大學Hans-Joachim Egelhaaf和Fu Yang等人通過在環境條件下使用廉價材料在低溫條件下完全打印出以碳為頂部電極的高效和穩定的平面 n-i-p 結構 PSC(碳-PSC),從而滿足工業級規模化生產的要求。1)高質量的鈣鈦礦層是通過使用組合工程概念實現的,包括溶劑工程、添加劑工程和加工工程。在環境條件下印刷的具有包括電子傳輸層、鈣鈦礦、空穴傳輸層和碳電極在內的所有層。優化的碳-PSC 顯示出超過 18% 的效率和增強的穩定性,在潮濕環境中 5000 小時后仍保持其初始效率的 100%氣氛。2)最后,通過優化用于 P2 線圖案化的飛秒激光參數,成功獲得了大面積鈣鈦礦模塊,并以 15.3% 的效率顯示了出色的性能。這些結果代表了在完全印刷的平面碳電極鈣鈦礦設備方面取得的重要進展。Yang, F., et al, Low Temperature Processed Fully Printed Efficient Planar Structure Carbon Electrode Perovskite Solar Cells and Modules. Adv. Energy Mater. 2021, 2101219.https://doi.org/10.1002/aenm.202101219

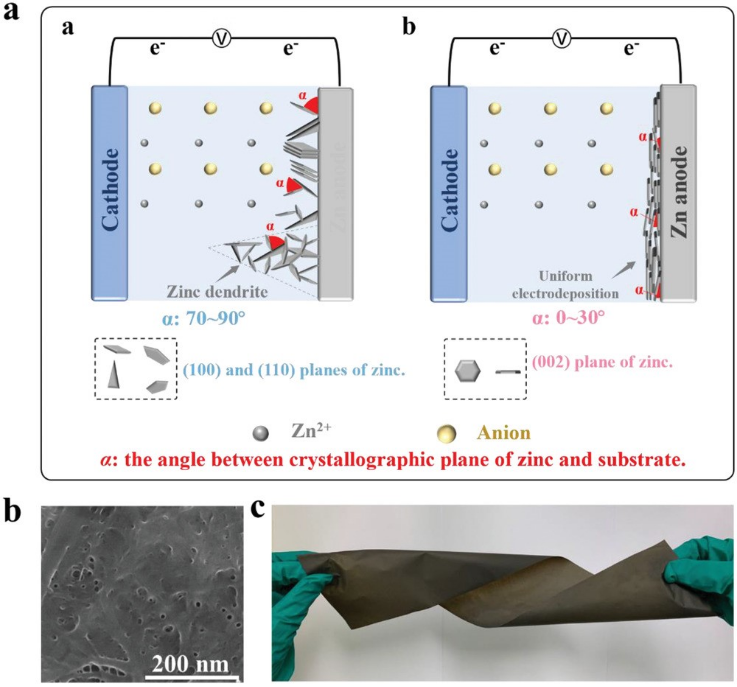

7. AEM:無枝晶鋅離子電池鋅沉積的晶體取向控制

鋅負極的枝晶問題導致了安全隱患和反應動力學遲緩,極大地限制了水系鋅離子電池(ZIBs)的廣泛應用。有鑒于此,朱拉隆功大學Jiaqian Qin、中國科學院大連化學物理研究所吳忠帥研究員和燕山大學張新宇教授等人開發了一種由纖維素納米纖維和氧化石墨烯(CG)組成的功能性隔膜,用于無枝晶且極其穩定的ZIBs,通過具有可控晶體取向(002)面的均勻六邊形鋅沉積實現。1)這種具有負表面電荷和豐富親鋅-O基團的CG隔膜確保了隔膜和鋅物種之間的強相互作用,同時由于(002)Zn和(002)GO之間的低失配而引起Zn(002)沉積,從而引發由于強的Zn結合能力和Zn(002)沉積的均勻界面電荷,使鋅沿水平方向優先生長。2)此外,CG隔膜可以有效促進Zn2+的均勻成核并消除副作用。因此,鋅負極在0.5 mA cm-2下實現了58 mV的極低極化,以及在2 mA cm-2下超過1750小時和在20 mA cm-2下超過400小時的超長循環壽命。3)值得注意的是,CG隔膜顯著提高了扣式全電池(Zn||Zn(CF3SO3)2||V2O5,Zn||ZnSO4+MnSO4||MnO2/石墨)和柔性軟包裝電池(Zn||MnO2)的倍率能力和循環性。這項研究在構建無枝晶ZIBs的隔膜設計中引入了可持續性考慮。Jin Cao et al. Manipulating Crystallographic Orientation of Zinc Deposition for Dendrite-free Zinc Ion Batteries. Adv. Energy Mater. 2021, 2101299.DOI: 10.1002/aenm.202101299.https://doi.org/10.1002/aenm.202101299

8. AEM:三氧化釩的原位晶格隧道畸變增強鋅離子存儲

由于正極材料的選擇有限,尤其是那些具有高容量和快速動力學的隧道結構的正極材料,水系鋅離子電池的研究仍處于起步階段。此外,它們的鋅離子存儲機制尚未完全確定。有鑒于此,鄭州輕工業大學方少明教授、Shiwen Wang和澳大利亞伍倫貢大學侴術雷教授等人展示了三氧化二釩(V2O3)的一種新型原位電化學晶格畸變。1)展示了一種新的V2O3原位電化學晶格轉化反應,獲得的富含缺陷的V2O3作為超快鋅離子脫/嵌正極,通過各種原位/非原位的結構和電化學分析來表征。原位X射線衍射(XRD)和原位拉曼光譜證實了初始充電過程中V2O3獨特的晶格轉化反應。2)非原位透射電子顯微鏡(TEM)和X射線光電子能譜(XPS)進一步證明了V2O3主晶面在初始晶格轉換和隨后的鋅離子嵌入/脫嵌過程中的穩定性。獨特的原位電化學晶格轉化反應使V2O3實現了382.5 mAh g-1的高容量、出色的倍率性能(51.2 A g-1時為154.3 mAh g-1)以及較高的能量和功率密度(46 KW kg -1時為139 Wh kg-1),揭示了隧道型正極材料通過原位電化學晶格轉換反應實現超快鋅離子存儲的潛力。這是首次證實使用這種隧道型正極通過原位電化學誘導晶格轉變來顯著改善鋅的儲存。Junwei Ding et al. In Situ Lattice Tunnel Distortion of Vanadium Trioxide for Enhancing Zinc Ion Storage. Adv. Energy Mater. 2021, 2100973.DOI: 10.1002/aenm.202100973.https://doi.org/10.1002/aenm.202100973

9. ACS Catalysis:Ru催化劑的負載效應用于生物質衍生的2,5-己二酮高效轉化為不同化學品

研究發現,通過改變載體的性質來調節所負載的金屬的活性是實現生物質轉化中一些重要反應的一種極具吸引力的策略。基于此,中科院化學研究所韓布興院士,Jinliang Song報道了通過離子交換和隨后的還原過程制備出Ru/MMT和Ru/HAP(MMT:蒙脫石,HAP:羥磷灰石)。結果表明,Ru/MMT和Ru/HAP對2,5-己二酮(2,5-HD)的轉化活性在不同的路線上表現出很大的差異。1)Ru/MMT在90 ℃時對2,5-HD轉化為2,5-DMTHF表現出很高的活性,而Ru/HAP在30 ℃時對2,5-HD轉化為N-取代四氫吡咯表現出優異的催化性能。2)經過詳細的研究,研究人員發現,Ru/MMT的強酸性是促進2,5-HD轉化為2,5-DMTHF的關鍵,而Ru/HAP中富電子的Ru與HAP載體的協同作用使Ru/HAP成為2,5-HD轉化為N-取代四氫吡咯的優良催化劑。這項研究表明,利用載體材料來調節載體金屬的活性,在較溫和的反應條件下轉化生物質衍生化合物具有極大的應用前景。Manli Hua, et al, Support Effect of Ru Catalysts for Efficient Conversion of Biomass-Derived 2,5-Hexanedione to Different Products, ACS Catal. 2021DOI: 10.1021/acscatal.1c00971https://doi.org/10.1021/acscatal.1c00971

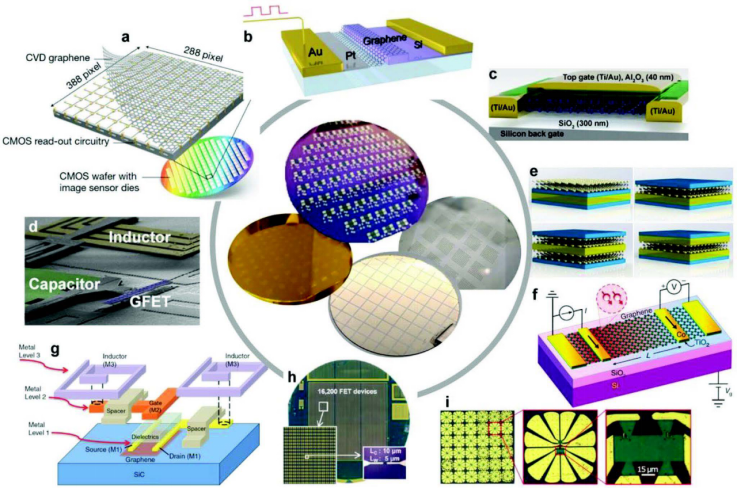

10. Small:晶圓級石墨烯薄膜的可控合成:挑戰、現狀和前景

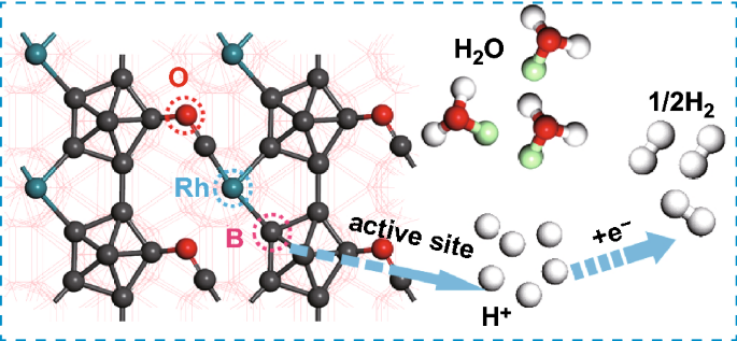

高質量、大規模和單晶晶圓級石墨烯薄膜的獲得是電子、光學和傳感器領域關鍵設備應用的基礎。合成決定未來:釋放這些新興材料的全部潛力在很大程度上依賴于它們以可擴展的方式可控合成,迄今為止,這絕非易事。有鑒于此,北京大學劉忠范院士和蘇州大學孫靖宇教授等人,綜述了化學氣相沉積法(CVD)制備晶圓級石墨烯薄膜的最新進展,并對其主要挑戰和研究現狀進行了評述。特別是,在對 CVD 過程中反應動力學和氣相動力學的討論的基礎上,重點介紹了目前流行的合成策略。1)基本上,晶圓的尺寸確保了石墨烯進入半導體生產線,而通過CVD批量合成石墨烯是實際應用的關鍵先決條件。首先,已經闡明了晶圓級石墨烯薄膜在質量和兼容性要求等應用中的具體要求。總體而言,這三種合成戰略仍存在關鍵挑戰。例如,缺陷的存在,特別是褶皺,少層和多層控制生長和轉移相關的問題是目前的主要問題。晶界和不均勻石墨烯層的出現以及低生長速率也是亟待解決的問題。生長和蝕刻過程中不可再生的金屬薄膜、不可避免的金屬殘留以及眾多缺陷仍然是嚴峻的挑戰。2)合成決定了未來,如果能夠以具有成本效益和質量可控的方式實現晶圓級石墨烯生產,那么相應的技術極有可能發生革命性的變化。盡管在晶圓級石墨烯薄膜的可控合成方面取得了相當大的進展,但仍需要持續的關注。晶圓級石墨烯合成路線的發展方向和前景:a)互補金屬氧化物半導體(CMOS)兼容的晶圓級石墨烯薄膜的合成。b) 在無定形二氧化硅晶片上直接生長石墨烯。c) 可控合成富含缺陷的晶圓級石墨烯薄膜。Bei Jiang et al. Controllable Synthesis of Wafer-Scale Graphene Films: Challenges, Status, and Perspectives. Small, 2021.DOI: 10.1002/smll.202008017https://doi.org/10.1002/smll.20200801711. Nano-Micro Lett:新型的硼納米片負載Rh在寬pH范圍內實現了優異的析氫性能探索儲量豐富,高效且長期穩定的電催化劑在制氫領域仍然面臨著嚴峻挑戰。介于此,上海大學吳明紅教授、王亮副研究員團隊聯合新加坡南洋理工大學劉政教授團隊報道了一種新型的硼納米片(BNS)制備方法——超聲輔助液相剝離策略,并通過快速的化學還原和簡便的冷凍干燥技術成功地研制了以硼納米片為載體負載銠(Rh)金屬的納米電催化劑,使用該策略制備的電催化劑在寬pH范圍內實現了優異的析氫反應(HER)活性和出色的穩定性。理論計算闡明了原子尺寸下,氧化的B表面強化了BNS與金屬Rh的偶聯,從而使催化劑具有出色的HER性能。Boron nanosheet-Supported Rh Catalysts for Hydrogen Evolution: A New Territory for the Strong Metal-Support Interaction Effect. Nano-Micro Lett, 2021, 13, 138.DOI:10.1007/s40820-021-00662-yhttps://link.springer.com/article/10.1007/s40820-021-00662-y

12. Nano Res.: 構建摻雜劑與氧空位間的電荷轉移通道用于增強可見光驅動的水氧化

光催化水氧化是水分解的關鍵步驟,但通常受到緩慢動力學的限制。因此,有必要開發高性能的水氧化光催化劑。有鑒于此,中國科學技術大學謝毅院士和肖翀教授等人,為了提高光催化水氧化效率,合成了具有氧空位 (OVs) 的 Fe 摻雜 Bi2WO6 納米片,顯示了 Fe 摻雜劑和 OVs 之間的協同作用。1)通過使用常見的水熱方法,成功合成了具有不同 Fe 摻雜濃度的二維 Bi2WO6 納米片,以增強可見光驅動的光催化水氧化性能。2)當在Bi2WO6納米片中摻雜摩爾分數為2%的Fe時,環境條件下可見光驅動的光催化析氧速率提高到131.3 μmol·h-1·gcat-1,是純 Bi2WO6 納米片的3倍以上。3)適當的Fe摻雜濃度可以促進OVs的形成,同時可以調節催化劑的能帶結構,特別是價帶最大值(VBM)的位置,使催化劑有效吸收可見光,增強光生空穴的氧化能力。隨著局部電子分布的改善,OVs與相鄰金屬原子之間出現了快速電荷轉移通道,加速了電荷載流子轉移,促進了光激發電子和空穴的分離。總之,該工作為設計可利用可見光的高效二維半導體水氧化光催化劑提供了可行的方法。Cheng, M., Yang, L., Li, H. et al. Constructing charge transfer channel between dopants and oxygen vacancies for enhanced visible-light-driven water oxidation. Nano Res. (2021).DOI: 10.1007/s12274-021-3605-7https://doi.org/10.1007/s12274-021-3605-7