第一作者:曹溢濤

通訊作者:謝建平教授

通訊單位:新加坡國立大學

研究內容——Au25SR18納米團簇的氧化腐蝕過程

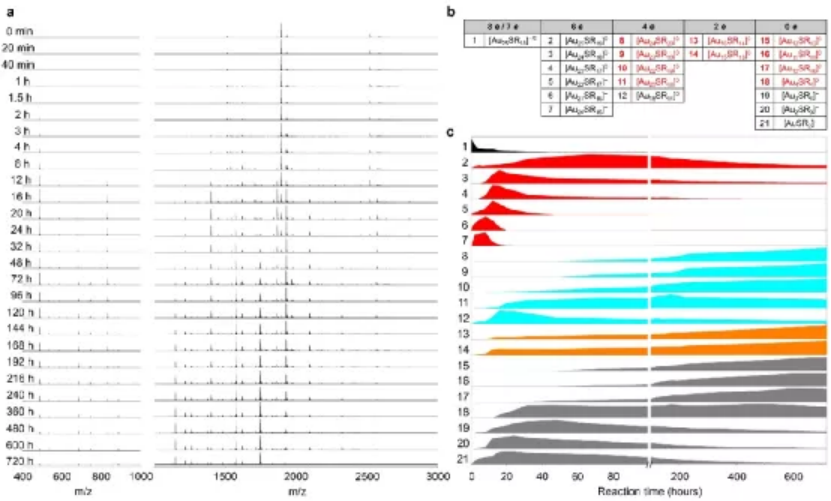

亮點1:腐蝕反應的全過程

圖1. 30天反應過程的電噴霧電離質譜實時監測。

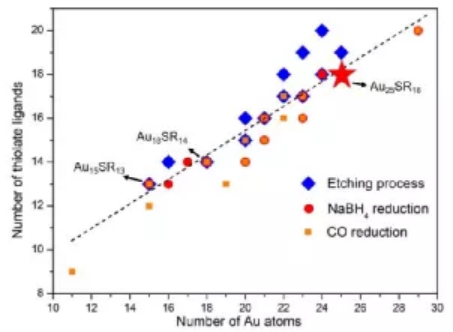

亮點2:氧化腐蝕過程傾向于產生表面配體數更多的物種

圖2. 氧化腐蝕過程與還原生長過程中金屬納米團簇物種分子式的比較。

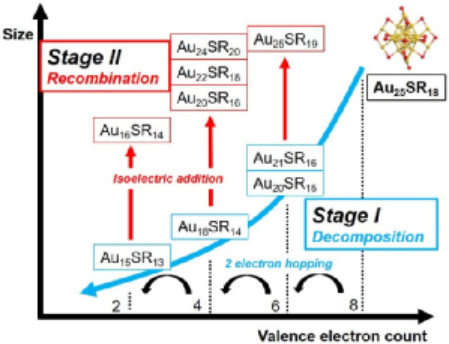

亮點3:氧化腐蝕過程中的‘防御哲學’

圖3. 腐蝕過程包含的兩個反應階段。

研究意義

參考文獻

Yitao Cao, Tongyu Liu, Tiankai Chen, Bihan Zhang, De-en Jiang, Jianping Xie*, Revealing the etching process of water-soluble Au25 nanoclusters at the molecular level. Nat Commun 12, 3212 (2021).

DOI:10.1038/s41467-021-23568-0

https://doi.org/10.1038/s41467-021-23568-0

作者簡介

曹溢濤,新加坡國立大學(NUS)化學與生物分子工程系,博士后。于南京大學化學化工學院獲得學士學位,后于中國科學院理化技術研究所獲得博士學位(導師:張鐵銳研究員)。2018年6月至今,于新加坡國立大學化學與生物分子工程系進行博士后研究(導師:謝建平教授)。研究方向集中在“金屬納米顆粒的腐蝕與轉化”。主要研究創新成果包括:(1)揭示光誘導的金屬納米顆粒的腐蝕及轉化生成金屬硫化物的機理;(2)揭示了金屬硫醇配合物在金屬納米團簇的生成和轉化中的作用;(3)系統揭示了金納米團簇在氧化腐蝕環境下的腐蝕與轉化機制。研究成果近年以第一作者論文發表在《Nat. Commun.》(3篇)和《Angew. Chem. Int. Ed.》(2篇)等雜志。

謝建平,新加坡國立大學(NUS)化學與生物分子工程系,院長講席副教授。先后在清華大學獲得本科和碩士學位,然后在NUS獲新加坡國立大學與美國麻省理工學院(MIT)聯合培養博士學位。2010年加入NUS后建立了研究團隊,科學研究始終聚焦在金屬納米團簇領域。具體研究內容廣泛涉及到金屬納米團簇的(1)精準合成、(2)可控自組裝、(3)熒光性能優化與機理研究,及其在(4)生物診斷與治療領域和(5)催化領域的基礎與應用研究等。主要研究創新成果包括:(1)建立了制備具有原子級精度的金屬納米團簇普適性新方法。率先開發了包括“CO還原合成法”、“蛋白質輔助合成法”、“化學計量比合成法”等合成新策略;(2)引領通過質譜(ESI-MS)分析法揭示金屬納米團簇的膠體動力學生長和刻蝕過程。率先提出了金屬納米團簇的“全合成”概念,揭示了其在原子水平上的組分和結構演化過程;(3)開發了金屬納米團簇熒光性能提高的新策略。率先設計并制備了當下廣泛接受的“聚集誘導發光型”的金屬納米團簇,并在分子水平上成功揭示了其發光本質,實現其熒光性能的優化與調控。并在近期成功把近紅外二區金屬團簇用于生物成像;(4)率先開展了基于金銀納米團簇的抗菌藥物開發。成功開發了用于癌癥放療的金納米團簇放射增敏劑;(5)充分發揮金屬納米團簇的原子級精度全結構的優勢特點,開展了基于金屬納米團簇的催化劑設計與催化機理研究。揭示了納米團簇催化劑的原子排列、表界面結構和催化效率以及催化選擇性之間的本質規律。近十年來,圍繞著金屬納米團簇研究方向,謝建平團隊在國際期刊上發表論文近200篇;連續三年(2018,2019,2020年度)入選科睿唯安公布的“高被引科學家”名單(化學領域);入選皇家化學會會士;應邀在材料、化學、化學工程等領域的國際會議上做學術報告50余次,并多次擔任分會議主席。