第一作者:卜童樂

通訊作者:黃福志

通訊單位:武漢理工大學

高效穩定的規模化鈣鈦礦光吸收層是鈣鈦礦實現商用的最大挑戰之一,其中甲脒陽離子的鉛基碘化物鈣鈦礦具有比較合適的能帶結構和熱穩定性,受到廣泛關注和研究。但是該材料的成核過程難以控制,因此非常難以得到類似甲胺陽離子所表現出的高品質、大面積的鈣鈦礦薄膜。

有鑒于此,武漢理工大學黃福志等報道發展鉛基鹵化物模板晶化策略,實現大面積甲脒-Cs鉛基碘化物鈣鈦礦薄膜的印刷。通過控制鉛基鹵化物/N-甲基-2-吡咯烷酮形成的加合物(adduct)與FAI/CsI原位生成α相鈣鈦礦,該過程能夠直接原位反應,避免了經歷δ中間相的過程。非封裝器件展示了23 %的效率,在85 ℃大氣氣氛中展示了長時間熱穩定性(500 h后仍保持~80 %的效率),17.1和65.0 cm2的印刷鈣鈦礦電池的性能最高達到20.42 %(認證效率19.3 %)和19.54 %。

NMP改善甲脒鈣鈦礦成核

作者發現NMP能夠與PbI2形成較穩定的PbI2·NMP加合物,因此由于PbI2·NMP較穩定,鈣鈦礦晶體成核過程中起到控制作用的是PbI2·NMP,隨后在成膜過程中,FAI/CsI同樣均勻分布在膜中,同時能夠在加熱處理過程中與PbI2反應,因此薄膜的形貌得以很好的控制。

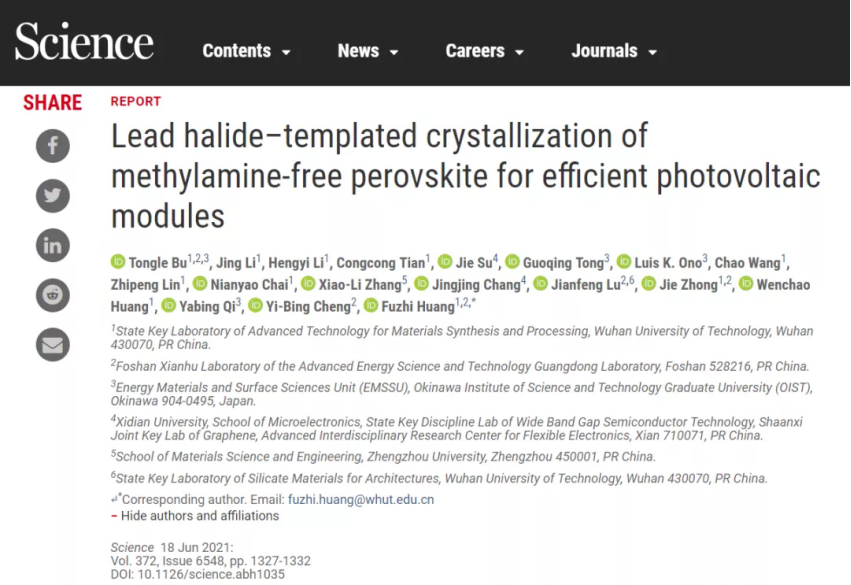

圖1. NMP改善鈣鈦礦成核、晶化

作者觀測鈣鈦礦的成核過程,發現通過引入NMP,針狀鈣鈦礦的長度有所降低,說明溶劑配位的鈣鈦礦生長受到抑制,同時發現引入NMP導致大量的球狀鈣鈦礦晶核生成。通過XRD表征發現,加入NMP導致首先形成FA2Pb3I8·4DMF的衍射峰,隨后FA2Pb3I8·4DMF的峰強度降低,同時出現PbI2·NMP的衍射峰,最后形成的膜含有FA2Pb3I8·4DMF和PbI2·NMP兩種衍射峰。通過SEM表征同樣發現膜表現層狀密堆積粒子、枝狀兩種結構。

當使用旋涂法制備鈣鈦礦薄膜,發現其中形成一些α-(FACs)PbI3結構。對比未加NMP的鈣鈦礦薄膜,當將膜加熱至70 ℃,出現非常顯著的α-(FACs)PbI3衍射峰;當將膜加熱至150 ℃,α-(FACs)PbI3衍射峰的強度更高。DFT計算結果發現,通過加入NMP,α相(FACs)PbI3的形成能顯著降低,因此在室溫條件中就發現生成α-相鈣鈦礦。

總之,當通過DMF處理過程中需要經歷δ-相,再轉變為致密α-相;但是當存在NMP時,能夠直接形成致密α-相鈣鈦礦,無需經歷δ-相,因此改善了鈣鈦礦薄膜的品質。

電池性能

構建了基于FTO/SnO2/perovskite/spiro-OMeTAD/Au結構的太陽能電池器件,作者考察了NMP技術的工業化制備過程可行性,具體通過在手套箱中于70 ℃煅燒、大氣氣氛150 ℃煅燒兩步處理,發現使用NMP技術前后器件的性能從7.64 %提高至高于20 %。說明這種NMP技術具有更好的大規模應用前景。

進一步的,作者分別加入稍過量PbI2消除缺陷、抑制生成δ相鈣鈦礦、增加晶粒大小,將電池效率提高至21.92 %;進一步的,通過大離子溴鹽(溴化異丁胺)處理鈣鈦礦薄膜,構建3D/2D多層結構鈣鈦礦,進一步將效率提高至23.02 %。同時開路電壓VOC為1.166 V,電流密度為23.97 mA cm-2,填充因子達到0.824。但是反向掃描顯示電池具有顯著的回滯效應,回滯參數0.10。

通過在鈣鈦礦前去溶液中加入KPF6改善電池的回滯現象,從而將電池效率達到23.35 %,開路電壓1.175 V,電流密度24.03 mA cm-2,填充因子0.825;同時反向掃描電池效率仍保持23.13 %。

隨后作者考察了電池的熱穩定性,發現電池熱穩定性顯著改善,其中加入KPF6對于改善熱穩定性非常重要,PF6-能夠有效的改善鈣鈦礦的晶界、界面性質,從而鈍化缺陷位點,提高電池穩定性。

大面積器件

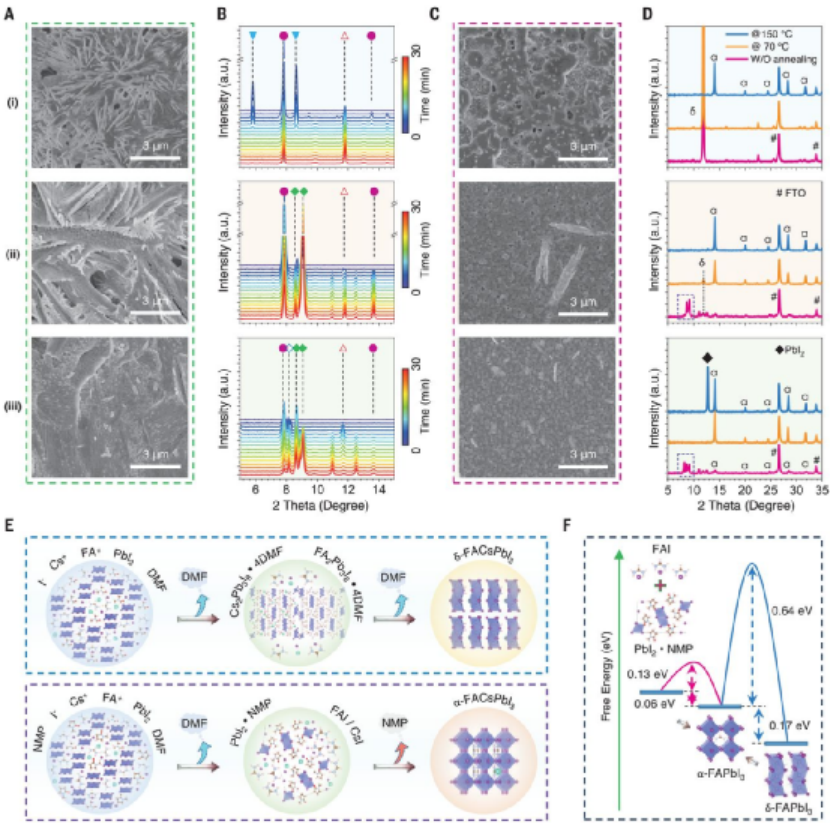

作者通過墨水打印-氣體輔助吹干方法,發現20×20 cm2大面積鈣鈦礦電池器件仍能夠得到很好的鏡面晶化效果。隨后作者使用這種墨水印刷-氣體輔助吹干的方法制備了5×5 cm2的大面積鈣鈦礦電池(鈣鈦礦覆蓋面積17.1 cm2),實現了20.4 %的電池效率,認證效率達到19.3 %,與旋涂法制備的器件性能類似;構建了由14個電池模塊組成的10×10 cm2大面積電池(鈣鈦礦覆蓋面積65.0 cm2),電池的正掃、反掃效率分別為19.54 %和19.22 %。

圖2. 墨水打印-氣體輔助吹干大面積器件制備鈣鈦礦太陽能電池器件性能

作者將本文結果與相關報道的非反溶劑法進行性能對比,發現本文方法在各種相關報道中是最好的結果。而且該方法能夠用于制備大面積高質量鈣鈦礦薄膜,展示了其商業化應用的前景。

參考文獻:

Tongle Bu et al. Lead halide–templated crystallization of methylamine-free perovskite for efficient photovoltaic modules, Science 2021, 372 (6548), 1327-1332

DOI: 10.1126/science.abh1035

https://science.sciencemag.org/content/372/6548/1327