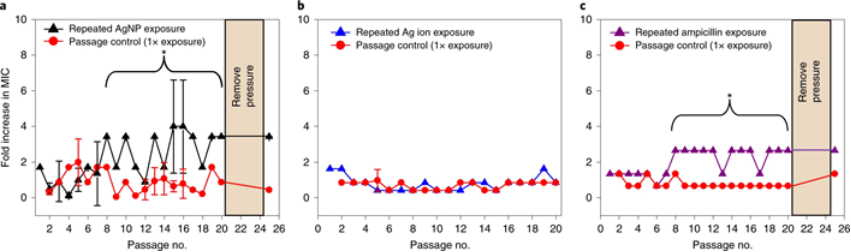

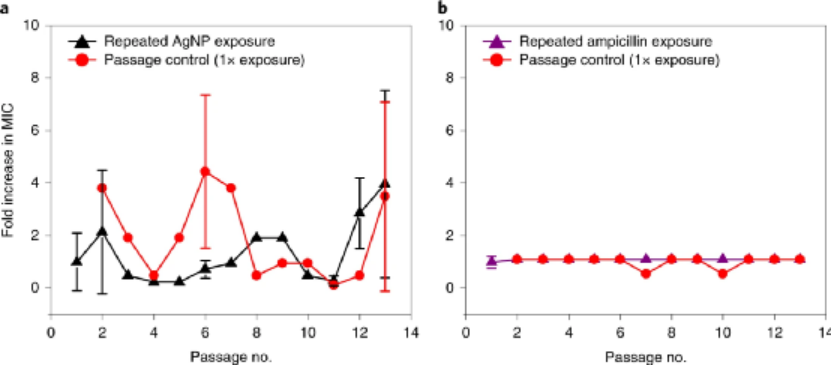

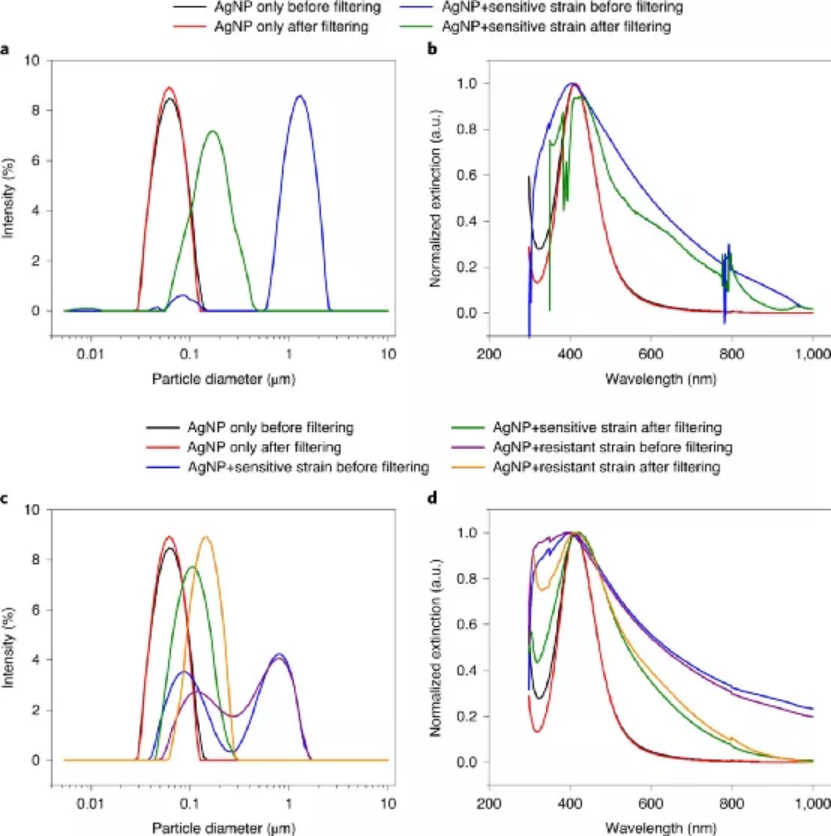

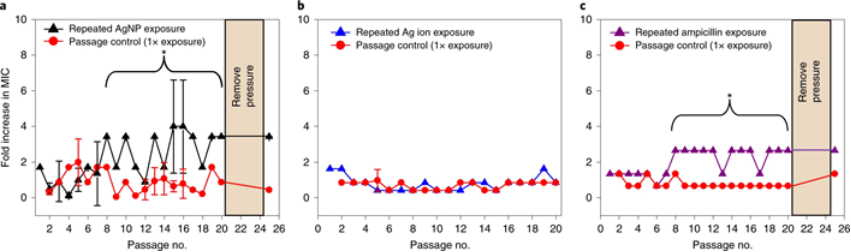

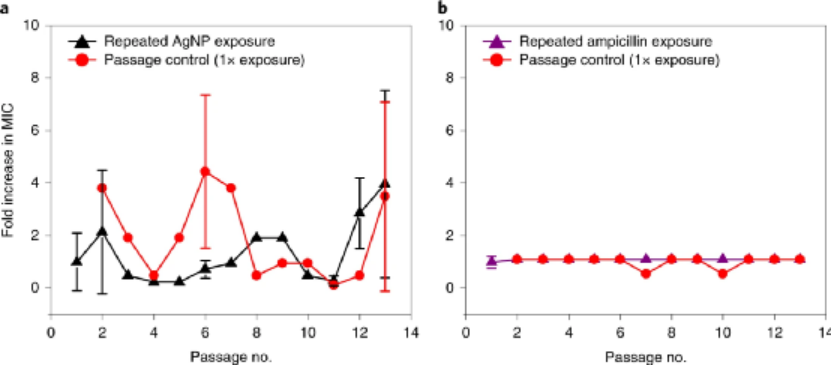

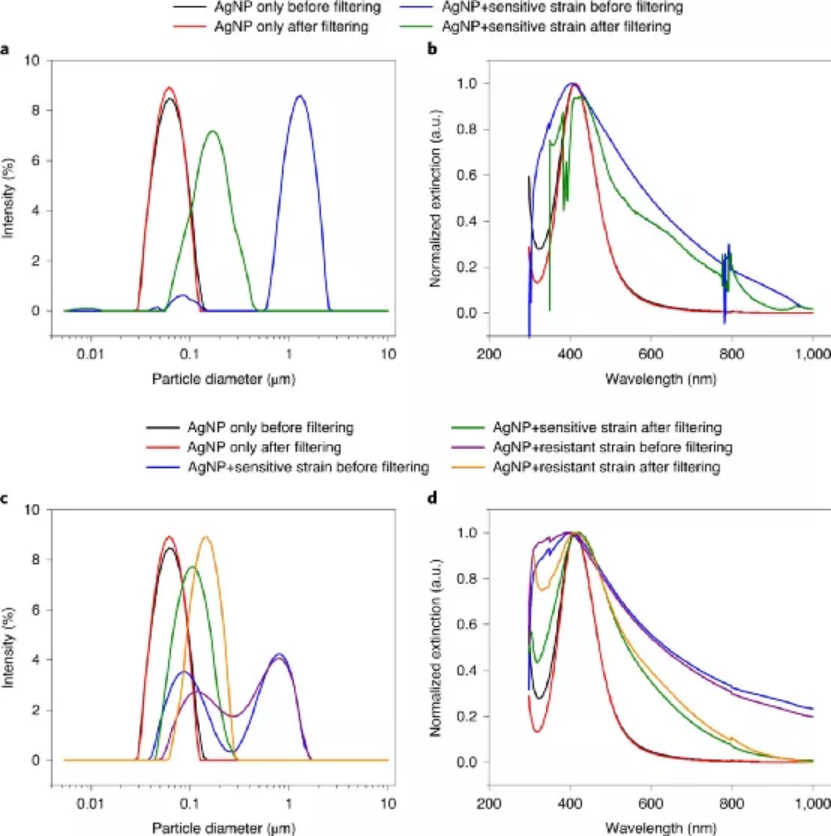

納米抗菌劑構成了一個價值數十億美元的產業,而銀基配方是迄今為止使用最廣泛的。銀納米顆粒(AgNPs)由于其對廣譜細菌的功效而有望成為傳統抗菌劑(例如抗生素和消毒劑)的替代物。使用任何抗菌劑一個主要挑戰是:由于目標微生物產生耐藥性,因此會隨著時間的推移而降低功效。然而,與傳統的抗菌劑不同,細菌對AgNPs 的耐藥性及其發生機制的研究是有限的和不確定的。對 Ag(I) 離子的抗性已得到公認,而AgNP抗性在細菌中的進化直到最近才被認識到。目前有許多關于細菌對離子型Ag的抗性的完善報告,其確定通過外排泵消除Ag(I)離子或還原成毒性較低的Ag(0)氧化態作為抗性機制。此外,大腸桿菌的 Ag抗性突變體的細胞膜缺乏外膜孔蛋白,從而降低了對 Ag 的吸收。在過去的 10 年中,很少有關于細菌對重復慢性暴露于亞抑制濃度的 AgNPs 的反應的研究。目前核心問題仍然存在:觀察到的細菌耐藥性是由 AgNPs、Ag(I) 離子還是這些和其他因素的組合驅動的?回答這個問題是必要的,以確保 AgNPs 有助于對抗而不是助長全球抗菌素耐藥性危機,并告知通過設計 AgNPs 逃避耐藥性的潛力。鑒于此,匹茲堡大學Leanne M. Gilbertson、Lisa M. Stabryla等人探究了大腸桿菌耐藥性的實驗演變和遺傳穩定性,以響應在一個群體中多次傳代反復長期暴露于亞抑制濃度的Ag(I)離子與AgNPs,以及去除壓力時賦予的抗性表型的遺傳穩定性。成果發表在Nature Nanotechnology上。大腸桿菌對 AgNPs產生耐藥性,但對Ag(I)離子不產生耐藥性研究結果表明,在反復暴露于亞抑制濃度的 Ag(I) 離子和 AgNPs 后,高運動性和非運動性大腸桿菌菌株的耐藥性反應不同。在活動性很強的大腸桿菌中發現了 AgNP抗性并保持穩定,且無法恢復到對AgNP敏感,然而,非活動性大腸桿菌則沒有表現出抗性。在高運動性大腸桿菌菌株中發現了cusS的永久性突變,也就是說引起的抗性是可遺傳的,并表明了通過增加銀離子外排的耐藥性的直接機制,銀離子外排可能由運動表型共同介導或增強。這些發現提供了對細菌對 AgNPs產生抗性的發展的重要見解,強調了細菌運動的潛在作用。此外,這項研究的發現有望減輕病原性疾病和感染的負擔,因為有許多非運動性、臨床相關、耐藥的細菌菌株是 AgNPs 治療的潛在目標。疾病控制和預防中心將艱難梭菌、銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌以及各種類型的不運動桿菌和鏈球菌列為緊急和嚴重威脅,所有這些都是非活動性的,或者在銅綠假單胞菌的情況下,可能會出現在晚期和慢性感染期間不活動。實驗數據表明,AgNPs 可能對非運動菌株有效并保持有效,不會出現耐藥性或可能出現延遲性耐藥性。粒子聚集會影響粒子-細菌的相互作用,并且已被證明是由實驗培養基和細菌產生的蛋白質(例如鞭毛蛋白)引起的。研究結果表明,所有菌株都會誘導相似的聚集行為(即,聚集與菌株敏感性和細菌運動性無關),因此,排除了顆粒聚集對抵抗力的影響,并表明抗性的機制可能會增強或由基于鞭毛的運動性介導。確定細菌運動可能獨立于顆粒聚集是一個令人興奮的結果,因為它指導未來的研究揭示抗性的詳細機制。圖|通過 UV-vis 和 DLS表征AgNP聚集應該注意的是,即使在沒有觀察到抗性的情況下,抗性也有可能在更長的時間尺度(例如,超過 20 次傳代)或使用多個獨立的重復種群時演變。發現這些可能性需要額外的調查。在未來的工作中可能會發現可能的其他抗性機制。此外,還可以通過研究多個重復種群來預測 cusS 突變或其他突變發生的頻率以賦予抗性。不同的暴露濃度、暴露時間和其他壓力源的存在也會影響耐藥性的演變。此外,該研究只探究了一種生長培養基中的一種類型的 AgNP(即一種尺寸、形狀和表面配體);需要進行更多研究以建立廣泛結論,以解釋依賴于納米顆粒的生物相互作用和潛在遺傳反應的廣泛可變性,以及影響懸浮顆粒行為的介質成分和濃度。在活動菌株中觀察到的細菌對離子銀不存在耐藥性,并且暴露于 AgNPs 時耐藥性的演變表明納米顆粒銀具有特異性機制,并提供了通過顆粒設計逃避耐藥性的機會。因此,特別是對于運動菌株,未來工作的重點可能是設計粒子以在給定的使用條件下最大化功效或設計高生物適應性成本。最后,該研究結果告誡人們不要在消費品(例如洗衣機、紡織品和油漆)中普遍使用 AgNPs,這會導致潛在的人類和環境暴露。為了限制而不是加劇日益增長的全球耐藥性挑戰,AgNP 的使用應保留用于那些需要抗菌功能的應用,例如在醫療保健部門和耐藥細菌會導致危及生命的情況的醫療設備。Stabryla, L.M., Johnston, K.A., Diemler, N.A. et al. Role of bacterial motility in differential resistance mechanisms of silver nanoparticles and silver ions. Nat. Nanotechnol. (2021).https://doi.org/10.1038/s41565-021-00929-w