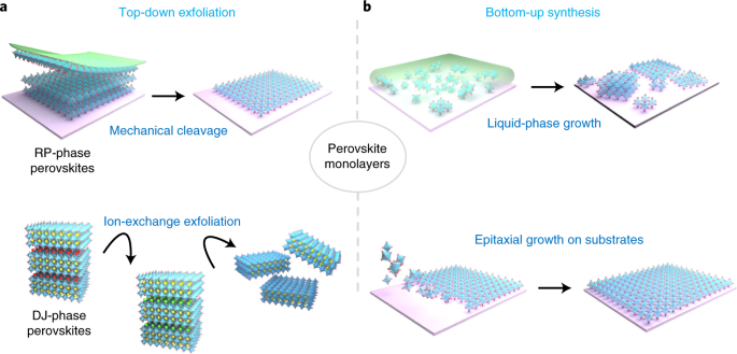

1. Nature Materials:新興單層鈣鈦礦的出現

近年來,二維 (2D) 材料庫通過具有多種獨特的功能的新型晶體結構得到了豐富。鈣鈦礦包括金屬鹵化物和氧化物系統,通過分子工程提供了無數的特性。它們的可調電子結構提供了顯著的特征,從金屬鹵化物鈣鈦礦的長載流子擴散長度和高吸收系數到氧化物鈣鈦礦的高溫超導性、磁阻和鐵電性。在二維材料研究的不斷推進下,最近出現了低至單層極限的鈣鈦礦。與其他二維物種一樣,維數降低的鈣鈦礦有望展現新的物理特性并預示著下一代多功能設備的出現。斯圖加特大學Michael Saliba,馬克斯-普朗克固體研究所Sheng Yang和Jurgen H. Smet等人評估了對單層鈣鈦礦材料合成路線和固有特性的初步研究。1)生長具有高相純度、清晰的厚度控制、可定制的成分和均勻的晶體取向的高質量分層晶體和晶片級單層是最重要的。然而,這需要更好地理解晶體成核的結晶動力學和熱力學。2)此外,解決環境條件下材料不穩定性的挑戰至關重要,尤其是對于鹵化物鈣鈦礦單層。從大塊晶體中分離單層的嘗試不應僅限于膠帶分層或裂解。其他剝離技術,包括剪切誘導分層、超臨界流體輔助剝離和球磨,都值得追求制造鈣鈦礦納米片。所得產品可以分散在對印刷技術有吸引力的適當溶劑中。最后,研究人員還討論了如何將它們用于廣泛的應用,并對這類新穎的 2D 材料面臨的挑戰和機遇提出展望。Ricciardulli, A.G., Yang, S., Smet, J.H. et al. Emerging perovskite monolayers. Nat. Mater. (2021).https://doi.org/10.1038/s41563-021-01029-9

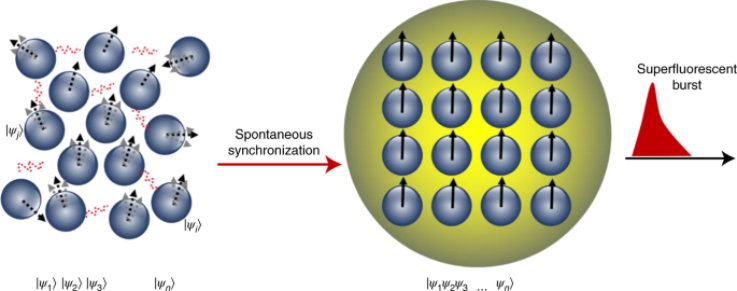

2. Nature Photonics:甲基銨碘化鉛中的高溫超熒光

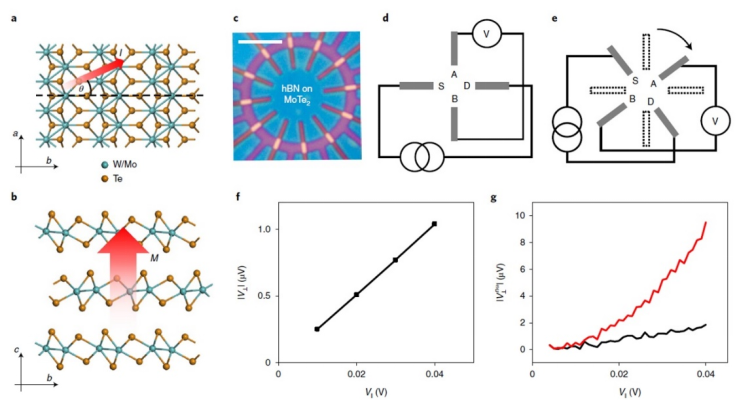

光-物質相互作用可以在固體中產生和操縱集體多體相,這對于實現新興的量子應用很有希望。然而,在大多數情況下,這些集體量子態是脆弱的,退相干和移相時間很短,在低溫和/或高磁場等微妙條件下,它們的存在僅限于精確定制的結構。北卡羅萊納州立大學Kenan Gundogdu等人發現原型混合鈣鈦礦 MAPbI3 薄膜在 78 K 及以上表現出這種集體相干量子多體相,即超熒光。1)脈沖激光激發首先產生一群高能電子-空穴對,它們迅速弛豫到低能域,然后通過自發同步產生宏觀量子相干性。光譜特征的激發通量依賴性和此類薄膜中的種群動力學明確證實了超熒光的所有普遍特征。這些結果表明,混合鈣鈦礦中集體相干態的產生和操縱可用作量子應用的基本構建塊。Findik, G., Biliroglu, M., Seyitliyev, D. et al. High-temperature superfluorescence in methyl ammonium lead iodide. Nat. Photon. (2021).https://doi.org/10.1038/s41566-021-00830-x3. Nature Nanotechnolog:一種與空間和時間反演對稱性都無關的三階非線性霍爾效應最近,南洋理工大學的Weibo Gao課題組與新加坡科技設計大學的 Shengyuan A. Yang課題組及新加坡國立大學的諾貝爾物理學獎得主Konstantin Novoselov課題組合作報道了一種與空間和時間反演對稱性都無關的三階非線性霍爾效應。研究人員在厚層MoTe2材料中發現,當在樣品上施加交流電場時,可以測量到其三階霍爾電壓響應,且量級遠大于二階響應。這是由于厚層樣品的體態空間反演對稱性沒有破缺,只有表面幾層MoTe2對于二階響應有貢獻,而三階響應不受空間反演對稱性的限制,信號來源于整個樣品。三階非線性霍爾效應的物理機制為:貝里連接極化張量導致MoTe2在交流驅動電場下出現 “場致貝里曲率”,并且其在外爾點處形成偶極子,這最終導致了載流子產生三階霍爾響應。貝里連接極化張量是一個表征能帶幾何性質的規范不變量,與材料的空間反演對稱性沒有直接關系,因此三階非線性霍爾效應不受體系空間反演對稱性的限制。三階非線性霍爾效應提供了探測貝里連接極化張量的實驗方法,對于研究材料的電學、磁學、熱電、磁電等重要性質有著至關重要的作用。并且此效應的倍頻響應和拓撲輸運性質在新型通信技術及電子器件應用中有巨大的潛力。Shen Lai, K. S. Novoselov, Shengyuan A. Yang, Wei-bo Gao et al. Third-order nonlinear Hall effect induced by the Berry-connection polarizability tensor. Nature Nanotechnology https://doi.org/10.1038/s41565-021-00917-0

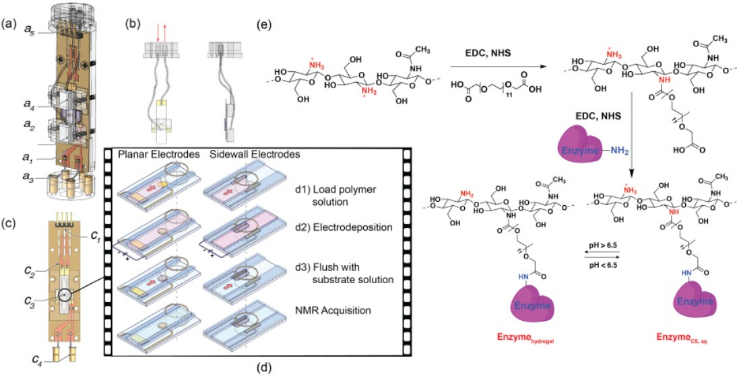

4. Angew:多層水凝膠中空間分離的酶反應的實時核磁共振監測

微尺度的化學反應在生物技術中非常重要,但在這些小尺度上監測分子含量是一個挑戰。有鑒于此,德國卡爾斯魯厄理工學院的Neil MacKinnon等研究人員,報道了多層水凝膠中空間分離的酶反應的實時核磁共振監測。1)研究團隊集成了一個緊湊、可重構的反應池,具有電化學功能和高分辨率的核磁共振光譜。2)該研究組通過監測在多層殼聚糖水凝膠組裝中不同化學層中固定化酶的活性來演示該系統的操作。3)作為基準測試,研究人員通過實時監測試劑和產物濃度,觀察了尿素酶(Urs)、過氧化氫酶(Cat)和葡萄糖氧化酶(GOx)的平行活性。4)通過改變水凝膠的組裝順序,實現了獨立酶解過程(Urs)和協同過程(GOx + Cat)的同步監測,GOx + Cat過程的化學轉化調節得以實現。本文研究表明,具有空間控制的復雜反應級聯的構建成為可能,這對于例如代謝工程和多路傳感應用是有趣的。Nurdiana Nordin, et al. Real-time NMR monitoring of spatially segregated enzymatic reactions in multilayered hydrogel assemblies. Angewandte Chemie, 2021.DOI:10.1002/anie.202103585https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202103585

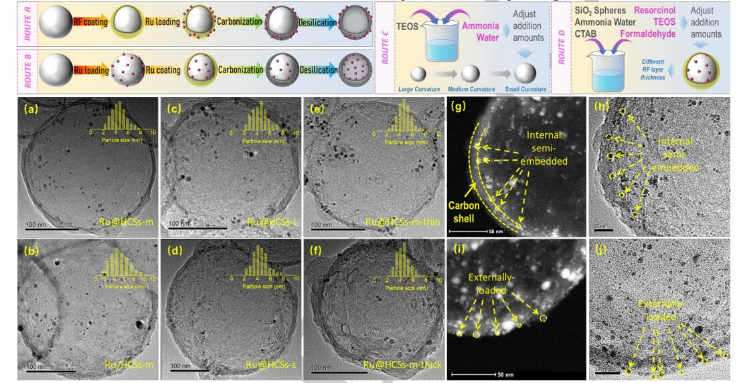

5. Angew:負載Ru納米顆粒的空心碳球作為納米反應器用于乙酰丙酸的加氫反應:精準揭示空穴約束效應

金屬負載型空心碳納米結構(MHC納米反應器)作為一類典型的人造納米反應器,由于其可調的微環境效應,在多相催化中顯示出競爭潛力,其中空隙約束效應是提高催化性能的最基本功能之一。近日,西藏大學Xuebin Lu報道了負載Ru的空心碳球(HCSs)納米反應器對乙酰丙酸(LA)加氫反應的空穴約束效應。1)研究人員以硅球為硬模板,酚醛樹脂為碳前驅體,通過典型的硬模板法制備了結構相似的納米反應器。具體而言,為了直觀地觀察納米反應器的空穴約束效應,通過結構變量受控的硬模板方法制備了三對類似的納米反應器,包括:i)不同的Ru負載位置,即內部(Ru@HCSs-m)和外碳殼(Ru/HCSs-m);ii)不同的球面曲率,即較大曲率的(Ru@HCSs-l)和較小曲率的(Ru@HCSs-s);iii)不同的碳壁厚度,即較薄的(Ru@HCSs-m -thin)和較厚的外殼(Ru@HCSs-m-thick)。2)研究人員通過實驗和理論分析的方法發現,空穴約束效應本質上是一種同時包含電子金屬-載體相互作用、反應物富集和擴散的綜合效應。研究表明,MHC納米反應器的空穴約束效應受其結構因素的影響很大,這再次強調了MHC納米反應器的可控微結構在靶向調控微環境效應中的關鍵作用。總的來說,這項研究為MHC納米反應器提供了更廣泛的應用范圍,并為生物質平臺分子的價化途徑提供了更多可行的選擇。Zhihao Yu, et al, Ru Nanoparticles Loaded Hollow Carbon Spheres as Nanoreactors for Hydrogenation of Levulinic Acid: Explicitly Recognizing the Void-Confinement Effect, Angew. Chem. Int. Ed., 2021DOI: 10.1002/anie.202107314https://doi.org/10.1002/anie.202107314

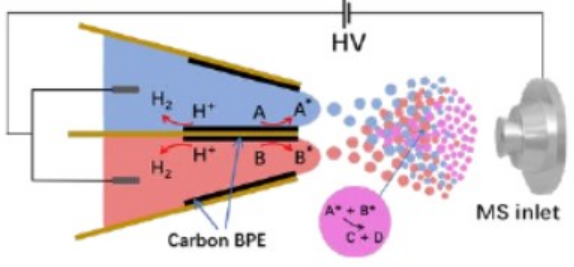

6. Angew:微滴融合質譜法解析電生反應中間體的瞬化學

電化學(EC)是有機合成的一種可持續發展的策略,它可以為生物活性分子和功能材料構建許多重要的甚至以前無法實現的結構基序。有鑒于此,南京大學的徐靜娟等研究人員,報道了微滴融合質譜法解析電生反應中間體的瞬化學。1)研究人員利用θ玻璃毛細管對電噴霧微滴進行快速碰撞混合,建立了一種新的質譜分析方法,用于檢測電噴霧反應中間體的瞬化學。2)θ玻璃毛細管的兩個單獨的微通道用碳雙極電極不對稱或對稱地制造,以原位產生中間體。3)含有新形成的中間產物的微滴在低于10微秒的水平上與被調用的反應物發生碰撞,使其成為探索其超快初始轉變的有力工具。4)作為概念證明,研究人員鑒定了8-甲基-1,2,3,4-四氫喹啉氧化二聚反應中的關鍵自由基陽離子中間體,并首次揭示了N,N'-二甲基苯胺和吩噻嗪之間的C–H/N–H交叉偶聯反應中先前隱藏的硝根離子參與了反應途徑。Jun Hu, et al. Dissecting the Flash Chemistry of Electrogenerated Reactive Intermediates by Microdroplet Fusion Mass Spectrometry. Angewandte Chemie, 2021.DOI:10.1002/anie.202106945https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202106945

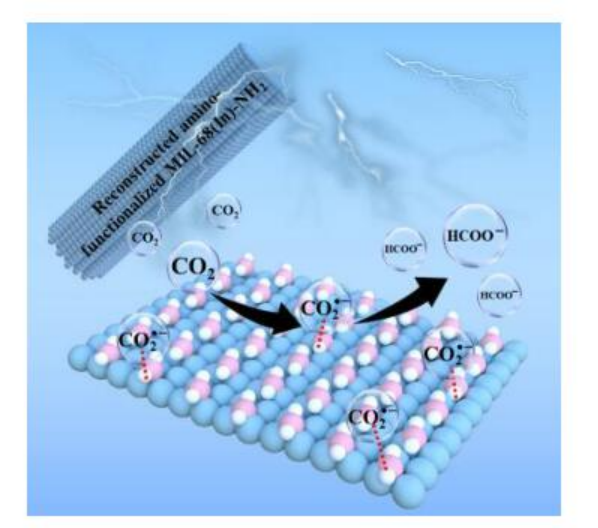

7. Angew:一種重構的氨基功能化銦-有機骨架電催化劑用于高效CO2電轉化為甲酸鹽

開發高效的電催化劑是實現CO2電化學還原轉化為增值化學品和燃料選擇性生產的關鍵。近日,華中科技大學夏寶玉教授報道了開發了一種氨基官能化的銦-有機骨架(MIL-68(In)-NH2),可以有效地電還原CO2以生成甲酸鹽。1)研究人員通過模塊組裝在配體對苯二甲酸(H2BDC)中引入氨基形成無機骨架,實現了氨基功能化MIL-68(In)-NH2的設計和制備。這些氨基官能團以自由基的形式參與骨架的構建,而不是與In位點配位。掃描電子顯微鏡(SEM)觀察證實了MIL-68(In)和MIL-68(In)-NH2的納米棒狀形貌,表明氨基的引入并沒有改變配體和In位點之間的配位方式。2)實驗結果顯示,在液相流動池中進行CO2還原制甲酸鹽時,在-1.1 V下(與可逆氫電極相比),所制備的復合電催化劑的法拉第效率高達94.4%,部分電流密度為108 mA cm?2。此外,它還可在3.4 V電壓下提供約800 mA cm?2的高電流密度,用于在氣相流動池中生產甲酸鹽。3)研究發現,一方面In基骨架在電催化過程中不可避免地同時受到還原和重構的影響。另一方面,保留良好的氨基通過穩定CO2·?中間體,顯著改善了CO2的吸附,促進了CO2的活化和加氫,從而實現了CO2向甲酸鹽的高效轉化。這項工作展示了通過模塊化框架組裝概念與優化的反應器結構設計相結合對復合催化劑進行有效的改性,并為實際CO2轉化的開發以及今后的研究提供了重要的啟示。Zhitong Wang, et al, Efficient Electroconversion of Carbon Dioxide to Formate by a Reconstructed Amino-functionalized Indium-Organic Framework Electrocatalyst, Angew. Chem. Int. Ed., 2021DOI: 10.1002/anie.202107523https://doi.org/10.1002/anie.202107523

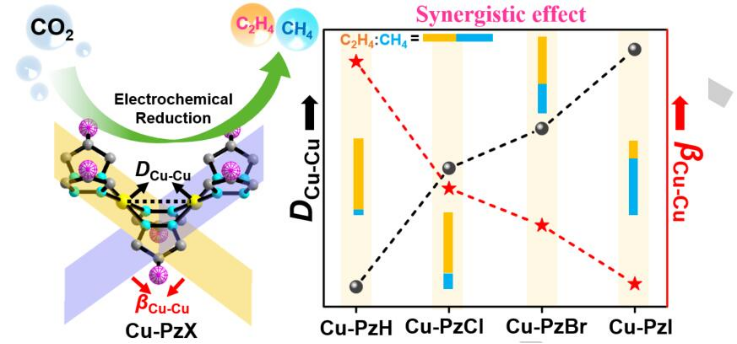

8. Angew:局部配位微擾的Bi-Cu位點選擇性CO2電還原制取碳氫化合物

在CO2電化學還原反應(CO2RR)中,尋找一個穩定的、結構精準的催化劑模型體系,詳細考察相鄰催化活性中心之間的協同效應對選擇性生成C1或C2產物的影響,具有重要意義和挑戰性。近日,南京師范大學蘭亞乾教授,劉江副教授報道了精心設計并合成了一個穩定的電化學CO2RR晶體單鏈催化劑模型體系[Cu(4-XPz)2]n·溶劑,(X=H,Cl,Br,I;Pz=吡唑),該模型體系包括四個同態的一維鏈狀化合物(Cu-PzH, Cu-PzCl, Cu-PzBr和 Cu-PzI)。1)這四種鏈狀化合物的主要結構差異在于活性銅離子配位的Pz配體上具有不同電負性的鹵素原子取代基導致了它們配位微環境的不同。2)研究發現,在這些鏈中,配位微環境的變化導致了不同的協同效應,即雙銅中心之間的DCu-Cu(3.5 7~3.6 3 ?)和βCu-Cu(74.48~70.87 °)不同,直接導致規則的FECH4:FEC2H4從1:6.5、1:2.3、1:1.2到1:0.3的變化。實驗結果顯示,在-1.0 V(vs RHE)下,Cu-PzH的FEC2H4最高可達60%,這是銅基晶體材料中的最高值,而Cu-PzI的FECH4最高,為52%。3)密度泛函理論(DFT)計算結果顯示,電催化CO2RR產物的選擇性差異是由于配位微環境改變后,Bi-Cu中心協同效應的變化和d帶中心的上移所致。本工作為系統研究催化活性中心配位微環境變化對CO2RR中C1或C2還原產物的活性和選擇性的重要影響提供了一個簡單穩定的結晶單鏈模型體系。Rui Wang, et al, Partial Coordination-Perturbed Bi-Copper Sites for Selective Electroreduction of CO2 to Hydrocarbons, Angew. Chem. Int. Ed., 2021DOI: 10.1002/anie.202105343https://doi.org/10.1002/anie.202105343

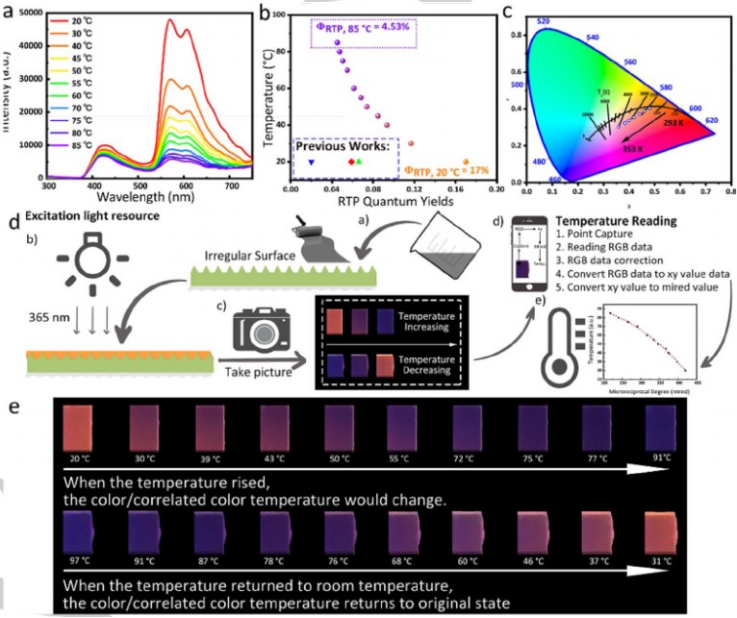

9. Angew:有機流體磷光材料的通用開發策略

通過抑制非輻射衰變過程來構建室溫磷光(RTP)材料已成為一種公認的方法。然而,由于流體基質中分子的振動和碰撞的超快非輻射弛豫,流體磷光材料的開發進展有限。有鑒于此,華東理工大學的Xiang Ma等研究人員,報道了有機流體磷光材料的通用開發策略。1)研究團隊提出一種通用的深共晶溶劑策略來開發純有機磷光流體材料,該材料在室溫(ΦRTP, 293 K ~ 30%)甚至更高溫度(ΦRTP, 358 K ~ 4.53%)下都能產生有效的磷光發射。2)研究人員提出了一種用于泄漏檢測的定性分析方法,并進一步驗證了一種能夠直觀識別不規則表面熱分布的定量分析技術。本文研究大大增強了現有的有機磷光系統,提供了一種從非侵入性光致發光顏色中測定水分和熱量的替代方法。Siyu Sun, et al. A Universal Strategy for Organic Fluid Phosphorescence Materials. Angewandte Chemie, 2021.DOI:10.1002/anie.202107323https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202107323

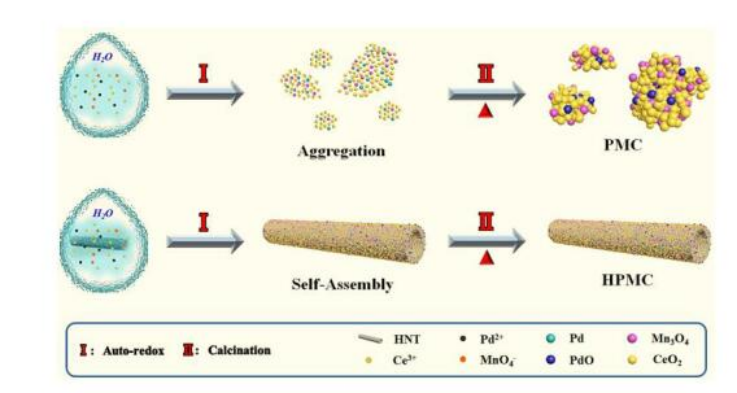

10. Angew:一種一維埃洛石納米管負載的高活性PdO/Mn3O4/CeO2納米復合材料助力光輔助熱催化甲烷燃燒

盡管甲烷(CH4)已廣泛應用于發電廠、汽車、家用電熱板、燃氣快速熱水器、燃氣鍋爐等。其火焰燃燒仍不可避免地會產生大量含有HC、CO和NOx的廢氣排放,同時未燃燒的CH4的溫室效應幾乎是二氧化碳的20倍。因此,開發高性能的催化劑,使CH4氧化的起燃溫度降低到200 ℃以下,并通過避免燒結和結焦來實現催化劑長期穩定具有重要意義。近日,北京航空航天大學劉大鵬副教授、張瑜研究員報道了成功地觸發了還原的Ce(OH)3和氧化MnO4-/Pd2+離子在水中的自氧化還原反應,從而獲得了一種PdO/Mn3O4/CeO2(PMC)納米復合材料。1)研究發現,在埃洛石納米管(HNTs)表面,PMC可以自發自組裝成致密的包覆層,形成最終的一維HNTs負載的PMMC(HPMC)。2)實驗結果表明,PdO、Mn3O4和CeO2組分之間存在很強的協同效應,因此HPMC在可見光照射下的可將CH4的起燃溫度(T10)可大幅降低到180 ℃,表現出優異的光輔助熱催化CH4燃燒性能。3)研究人員通過詳細的機理研究發現,該催化反應過程符合經典的MVK機理,O2吸附/活化為活性氧物種(O*)應是CH4轉化的速率控制步驟。而HPMC催化活性的提高應則歸因于Ce3+濃度的顯著提高,促進了PdO→Pd→PdO在催化過程中的快速、穩定的氧化還原平衡。這一策略有望對人們在較溫和的條件下合理設計各種活性氧參與的熱催化反應的光催化劑產生極大的啟發作用。Xilan Feng, et al, Highly Active PdO/Mn3O4/CeO2 Nanocomposites Supported on One Dimensional Halloysite Nanotubes for Photoassisted Thermal Catalytic Methane Combustion, Angew. Chem. Int. Ed., 2021DOI: 10.1002/anie.202107226https://doi.org/10.1002/anie.202107226

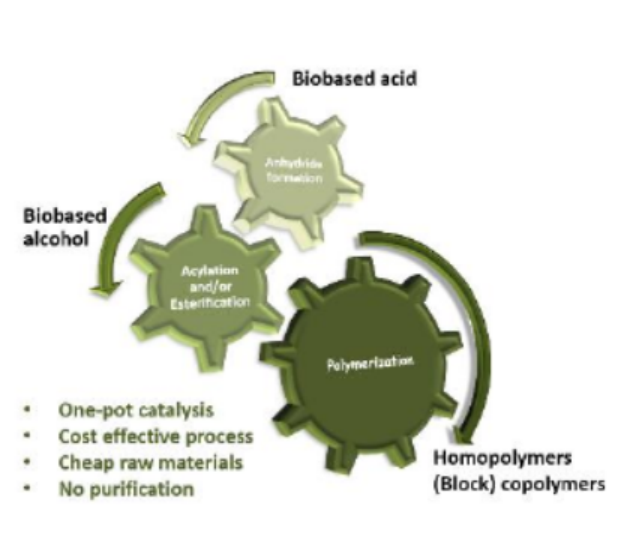

11. Angew:一鍋多步反應合成生物質聚合物

通過石油化工原料轉移至可再生能源,為石油化工提煉、塑料制品的可再生化提供機會,因此目前人們對發展將儲量豐富的可再生原料轉變為能夠用于合成聚合物的單體非常感興趣。有鑒于此,巴黎文理研究大學Christophe M. Thomas等報道一種一鍋催化反應體系,能夠在溫和條件進行選擇性的將可再生材料合成聚合物。此催化反應體系能夠合成酸酐、醇的酰基化、酸的酯化反應、(甲基)丙烯酸酯聚合,為合成新型聚(甲基)丙烯酸酯提供方法和指導。1)反應情況。該反應將丙烯酸脫水合成丙烯酸酐,加入生物質相關的醇/有機胺將酸酐轉化為生物質衍生丙烯酸酯/丙烯酰胺,隨后加入自由基聚合引發劑,進行聚合反應。2)該方法學能夠合成生物基均聚合物、嵌段共聚物等,無需分離和純化中間體。該方法表現較高的可操作,能夠從非純化的單體出發,以非常簡便的方式進行合成反應。反應的第一步能夠在大氣氣氛中進行,在隨后的步驟中保證在惰性氣氛中進行。本文合成了一些結構獨特的大分子,能夠進一步滿足商業聚合物的一些新應用領域,進一步的作者認為需要對反應機理進行研究,發展催化活性更高的催化劑。Hugo Fouilloux, et al, Multicatalytic Transformation of (Meth)acrylic Acids: a One-Pot Approach to Biobased Poly(meth)acrylates, Angew. Chem. Int. Ed. 2021DOI: 10.1002/anie.202106640https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202106640

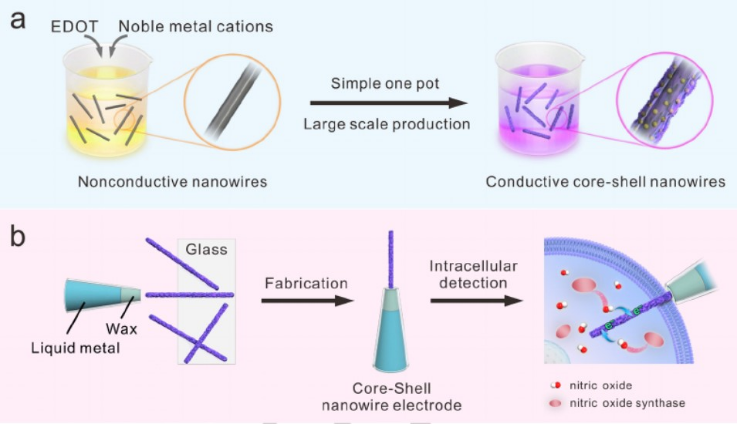

12. Angew:大規模合成功能化納米線構建細胞內傳感納米電極的方法

納米電化學被廣泛認為是一種在納米尺度上進行原位研究的有力工具。然而,目前納米電極制備的策略往往受到電極材料種類有限、制備過程耗時、功能化困難等問題的困擾。有鑒于此,武漢大學的黃衛華等研究人員,報道了大規模合成功能化納米線構建細胞內傳感納米電極的方法。1)研究人員提出了一種新的單罐大規模合成功能化核殼納米線(NWs)的新策略,以高效地構建單納米線電極。2)基于3,4-乙基二氧噻吩(EDOT)與貴金屬陽離子的聚合反應,在任何非導電的NWs表面均能均勻地修飾多種貴金屬納米粒子聚點(PEDOT)納米復合材料。這為生產大量具有優良導電性、可調尺寸和可設計性良好的核殼NW提供了一種簡便和通用的方法。3)用核殼NWs制備的納米電極具有優異的電化學性能和機械穩定性,并具有良好的防污性能,并通過對生物分子(一氧化氮)的原位監測和在單個活細胞內解開其相關的不明確信號通路,證明了其良好的抗污性能。本文研究為高性能功能化納米電極的構建提供了一種全新的思路,對納米尺度加工的研究具有重要的意義。Wen-Tao Wu, et al. Large-Scale Synthesis of Functionalized Nanowires to Construct Nanoelectrodes for Intracellular Sensing. Angewandte Chemie, 2021.DOI:10.1002/anie.202106251https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202106251