1. Acc. Mater. Res.綜述:用于電催化能量轉換的亞穩態二維材料

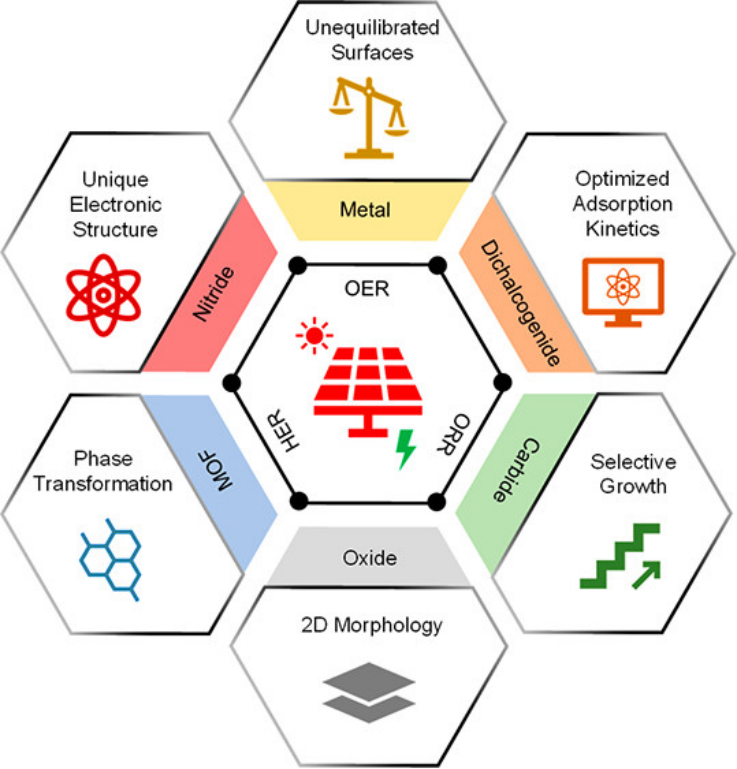

對高效的能量轉換技術的迫切需求推動了具有高活性和耐久性電催化劑的發展。近年來,二維(2D)材料因其獨特的物理化學性質而成為具有實際應用前景的電催化劑。由于高能結構和非平衡表面的高反應性,亞穩態相在各種電催化過程中具有很高的活性。與熱力學穩定相相比,亞穩態2D材料的生長需要更高的生成能,這在化學氣相沉積和氣相傳輸等標準合成過程中很難實現。研究發現,熱力學穩定的2D材料在外力作用下的失穩可促進高熵晶體結構向亞穩相的轉變。迄今為止,制備高性能亞穩態2D電催化劑的方法有很多種,包括限制生長、拓撲定向轉化、電子供體和化學剝離等。在亞穩態2D電催化劑的設計中,必須同時考慮以下幾個方面的需要:(i)合成方法的經濟性;(ii)產品收率;(iii)后處理對調節電催化性能的適用性;(iv)一般合成方案;(v)亞穩態2D材料的化學和催化穩定性。近日,澳大利亞阿德萊德大學喬世璋教授基于課題組最近的研究,對用于主要電催化能量轉換的亞穩態2D材料進行了綜述。1)作者首先回顧了亞穩態2D材料的研究進展和面臨的挑戰,以及特定的設計原則和合成具有理想特性的亞穩態2D納米結構材料的典型策略(化學剝離、供電子、拓撲變換和受限生長)。此外,從基礎和功能兩個方面,比較了亞穩態2D材料在特定電催化過程中的研究進展。重點總結了亞穩態2D材料的設計策略以及對固有電催化性能的影響,包括電子性質和吸附能學。2)作者最后指出了發展亞穩態2D電催化劑未來的研究方向:i)開發簡易的合成策略;ii)同時調節亞穩2D材料的晶體結構和固有催化性能;iii)設計具有多功能的亞穩態2D材料。Huanyu Jin, et al, Metastable Two-Dimensional Materials for Electrocatalytic Energy Conversions, Acc. Mater. Res., 2021DOI: 10.1021/accountsmr.1c00115https://doi.org/10.1021/accountsmr.1c00115

2. Acc. Mater. Res.綜述:用于清潔能源轉換的陽離子缺陷型鈣鈦礦

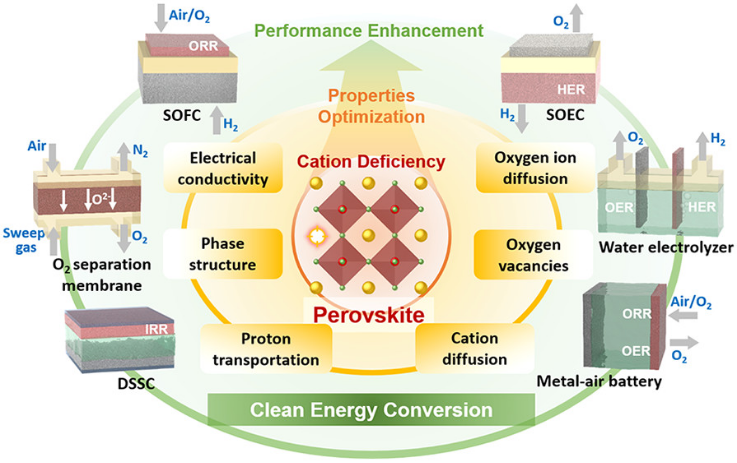

開發高效和低成本的電催化劑是發展包括燃料電池和水電解器件在內的幾種清潔能源轉換技術的關鍵。眾所周知,電催化劑可以極大地加速這些能量轉換技術中涉及的關鍵電化學反應的動力學。而鈣鈦礦型氧化物由于其元素組成的靈活性,成為推動能量轉換和儲能發展的關鍵材料。陽離子缺陷作為一種獨特的策略受到了人們的關注,其不涉及其他元素或相,從而避免了外來元素或相對性能的未知影響。近日,南京工業大學邵宗平教授綜述了團隊在開發陽離子缺陷型鈣鈦礦氧化物電催化劑用于清潔能源轉換中的最新研究。主要包括通過混合導電膜進行氧分離,這對清潔燃燒非常重要;通過使用化學燃料的固體氧化物燃料電池和染料敏化太陽能電池發電;通過高溫固體氧化物電解電池和室溫水電解槽從水中生產氫氣。1)作者首先總結了陽離子缺陷型鈣鈦礦氧化物中存在的缺陷化學和電荷補償機制,然后指出了陽離子缺陷型策略的優點,這種策略可以優化材料的導電性、相結構、氧空位濃度、氧離子和陽離子擴散特性以及質子輸運。2)通過陽離子缺陷型策略,在氧還原、析氧、析氫和碘還原等關鍵反應中,電催化劑的燒結行為和催化活性都得到了顯著改善。因此,通過采用陽離子缺陷型鈣鈦礦,可顯著提高能量轉換器件的性能。3)作者最后對未來如何拓寬陽離子缺陷型鈣鈦礦的應用提出了一些個人見解。Chao Su, et al, Cation-Deficient Perovskites for Clean Energy Conversion, Acc. Mater. Res., 2021DOI: 10.1021/accountsmr.1c00036https://doi.org/10.1021/accountsmr.1c00036

3. Chem. Soc. Rev.: 多孔有機籠的合成后改性

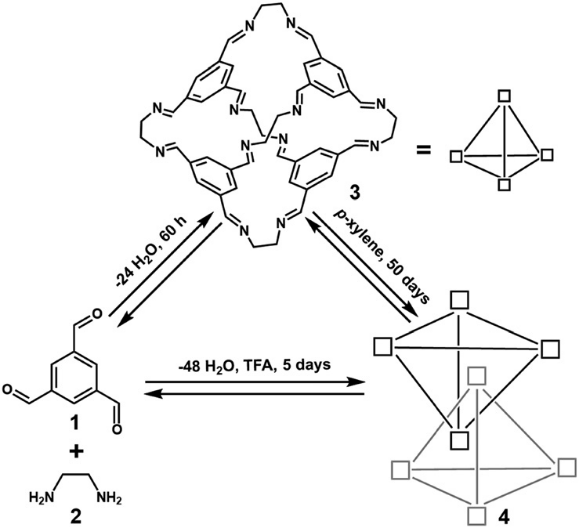

多孔有機籠 (POC) 代表了一類新興的具有固有孔隙率的有機材料。它們在超分子化學、材料科學和許多其他相關學科中得到了廣泛的應用,這源于它們的分子主客體相互作用、固體中固有的和籠間的孔隙率以及功能的多樣性。合成后修飾(PSM)已成為一種擴展POCs功能和應用的高度可行的策略。通過 PSM 的 POC實現了復雜的結構、增強的穩定性、可調節的孔隙率和客體結合的選擇性和靈敏度,這是通過小分子構建單元的預設計和自下而上組裝無法直接實現的。有鑒于此,北京科技大學姜建壯教授和美國科羅拉多大學波爾德分校張偉教授等人,綜述了利用動態共價化學、配位合成化學、合成有機化學、超分子化學、納米技術或它們的組合的 PSM 策略。強調了 PSM 在設計 POC 分子的特性、它們的框架和復合材料方面的重要性和影響,超越了直接的預設計合成策略。總結了PSM在探索新的成分、功能和應用以及它們的結構-性質關系方面的主要策略,包括分子水平上的籠-籠轉換,將POCs共價或非共價組裝成框架,并形成與客體物種或其他添加劑封裝的復合材料。1)POC 的合成后修飾 已迅速成為提高 POC 功能附加值和設計其性質和功能的創新策略。通過POCs的后合成改性,已經開發出多種籠型功能材料,包括多孔籠框架、籠-納米顆粒復合材料和籠-鹽電解質復合材料。例如,一個不穩定的亞胺連接的POC可以轉化為一個更穩定的胺連接的籠,其空腔大小可以通過選擇性結合一些胺基團來進一步調整,為稀有氣體提供不同尋常的氣體吸附選擇性。2)盡管取得了巨大進展,但基于 POC 的材料的持續發展仍面臨重大挑戰:(1)基于POCs的合成拓撲結構有限,是通過PSM開發化學穩定的POCs基功能材料的瓶頸。大多數報道的 POC 是高度對稱的多面體。(2) 通過 PSM開發更易于制造的功能性 POCs 以實現大規模實際應用。(3) 應進一步發展用于修飾 POC 的合理設計原則和新的合成方法,以擴展 POC 基材料的功能多樣性。(4) 應制定通過 PSM 控制籠間孔隙度的策略。應進一步開發通過使用動態共價化學同時聚合和結晶的 POC 共價交聯,以形成具有受控孔隙率的有序框架,而不是無定形聚合物。(5)考慮將POCs的PSM集成到器件制造中,有效增強表面均勻性和界面接觸。(6) POC基材料的電導率相對較低,且缺乏電催化活性位點,目前對其電化學研究較少。PSM可以引導POCs與電子襯底(如電子導電碳材料)共價連接,促進電子轉移。Hailong Wang et al. Post-synthetic modification of porous organic cages. Chem. Soc. Rev., 2021.https://doi.org/10.1039/D0CS01142H

4. Acc. Mater. Res.: 鉀-空氣電池:離實際應用還遠嗎?

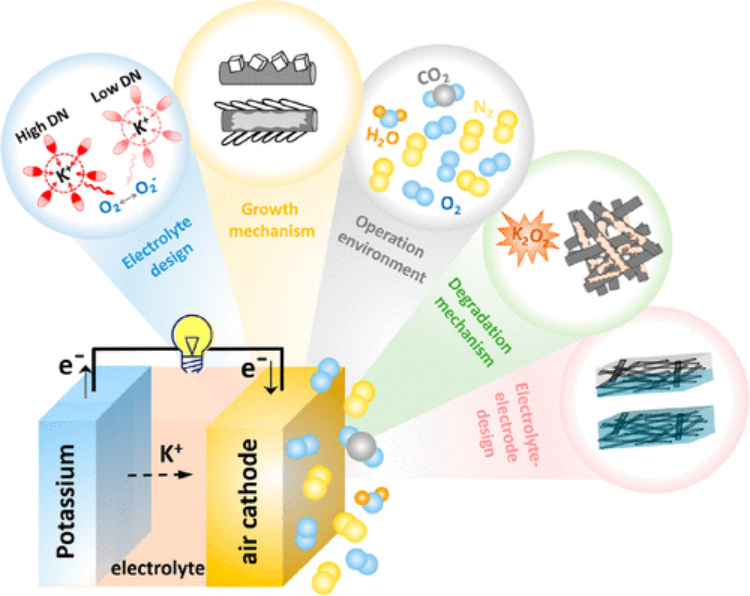

儲能系統是可再生能源廣泛應用和電動汽車發展的關鍵瓶頸。堿金屬-氧電池的能量密度(3500-935 Wh kg-1)高于傳統的鋰離子電池(100-265 Wh kg-1),被認為是有前途的下一代能源存儲系統之一。在過去十年中,Li-O2 電池因其最高的能量密度而成為研究工作的中心。然而,由于單線態氧引起的動力學緩慢和嚴重的寄生化學導致可逆性差、往返效率低和循環壽命有限,阻礙了鋰氧電池的發展。緩慢的動力學和嚴重的寄生反應都與放電產物 Li2O2 密切相關。與 Li-O2 電池不同,基于超氧化鉀的 K-O2電池提供了有吸引力的理論能量密度(935 Wh kg-1),與其他堿金屬-O2 電池相比,其能量效率和壽命顯著提高。與 Li-O2氧化還原化學相比,快速且可逆的 O2/KO2 單電子反應表現出更高的氧化還原動力學,并且不需要催化劑或氧化還原介質。此外,地球上豐富的鉀,大大緩解了全球鋰資源短缺和區域分布不均的問題。K-O2 系統的這些獨特優勢使其成為低成本和大規模儲能的有希望的候選者。然而,K-O2電池的發展仍處于早期階段,其往返效率仍低于鋰離子電池。在實際應用之前,進一步提高 K-O2 電池的能源效率和循環壽命至關重要。有鑒于此,香港中文大學盧怡君教授等人,對下一代 K-O2 電池的基本理解和設計策略進行了研究。提供了關于氧電極可逆性和穩定性、陽極穩定性和替代陽極以及基于 KO2-K2O2 轉化的封閉系統的見解。1)根據最近的研究結果,討論了影響氧電極可逆性和穩定性的五個物理化學因素,包括電解質設計、生長機制、運行環境、降解機制和電極-電解質設計。此外,討論了用于解決長期存在的鉀陽極問題的替代陽極材料的開發,并比較了替代陽極的優缺點。此外,由于開放式鉀空氣電池系統中氧氣向陽極的交叉和電解質蒸發問題,簡要討論了開發封閉系統的可行性和策略。2)研究表明,鉀基合金(如K-Sb合金和液態Na-K合金)、有機氧化還原分子(Bp)和鉀化石墨陽極(KC8)成功地消除了樹枝晶的形成,提高了K-O2電池的循環穩定性和倍率能力。為了促進K-空氣電池的實際應用,還有很多需要研究和理解的地方。以下是需要解決的重要方向:(1)陰極電解質設計。開發一種具有快速ORR動力學和高氧遷移率/溶解度(低粘度)的新型電解質是解決DMSO低容量問題的關鍵。(2)陰極三相邊界設計。(3)陽極材料。開發低氧化還原電位、高容量、高可逆性、與氧陰極相容性好的替代負極材料是開發實用的K-O2 /空氣電池的重要一步。(4)封閉的系統。在催化劑RuO2的輔助下,超氧化物-過氧化物的轉化是可行的。(5)固態K-O2 /空氣電池。通過設計固態K-O2/空氣電池,可以解決非水電解質易燃性和循環過程中K枝晶形成等安全問題。(6)實用的能量密度及成本評估。Wanwan Wang et al. The Potassium–Air Battery: Far from a Practical Reality? Acc. Mater. Res., 2021.DOI: 10.1021/accountsmr.1c00061https://doi.org/10.1021/accountsmr.1c00061

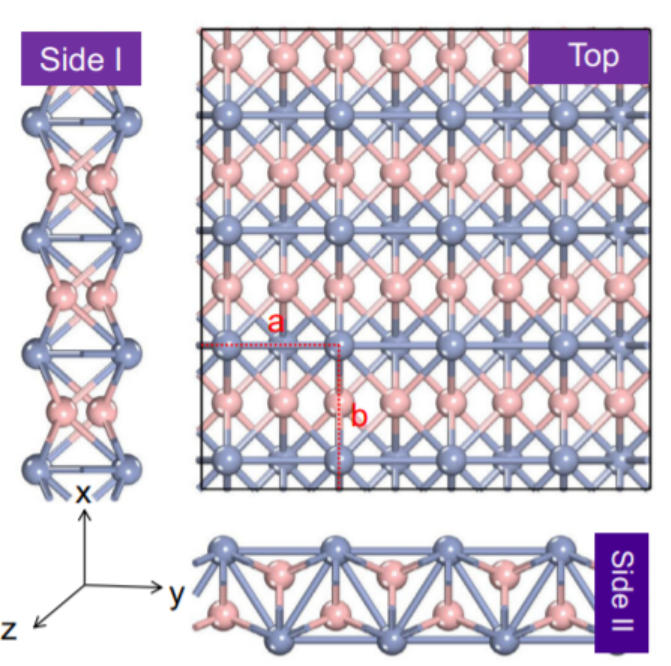

5. Nature Commun.:在MBenes上電化學合成尿素

作為一種重要的化工原料,尿素被廣泛用作化肥氮源。目前的工業尿素合成不僅反應條件苛刻,而且消耗了大部分人工合成的NH3。盡管常溫下通過電化學反應將N2和CO2轉化為尿素是一種新型的綠色尿素合成途徑。然而,由于缺乏合適的電催化劑,該途徑尚無法大規模推廣。近日,南京師范大學李亞飛教授報道了在綜合密度泛函理論(DFT)計算的基礎上,系統地研究了Mo2B2、Ti2B2和Cr2B2三種二維金屬硼化物(Mbenes)作為尿素合成電催化劑的潛力,詳細研究了這三種MBenes在水條件下的活性、選擇性和穩定性。1)計算結果表明,Mo2B2、Ti2B2和Cr2B2三種MBenes都能在其基面上吸附N2和CO2,吸附的CO2很容易被還原為*CO。然后,可通過*N2和*CO的偶聯反應生成關鍵中間體*NCON,再經四步質子耦合電子轉移(PCET)還原為尿素。此外,所研究的三種MBenes催化劑的尿素合成成極限電位在?0.49~?0.65 eV之間,與Pd-Cu合金催化劑相當。2)研究發現,2D Mo2B2和Cr2B2可以防止活性中心堵塞和自腐蝕問題,而2D Ti2B2不僅表面活性中心被*OH和*O基團占據,而且在反應條件下容易被腐蝕。因此,2D Mo2B2和Cr2B2具有中等的金屬活性,是一種很有前途的尿素生產催化劑。這項研究為同時固定N2和CO2生產尿素的電催化劑的設計提供了清晰的路線圖,為開發這一具有挑戰性的反應的2D電催化劑提供更多的實驗和理論支持。Zhu, X., Zhou, X., Jing, Y. et al. Electrochemical synthesis of urea on MBenes. Nat Commun 12, 4080 (2021).DOI:10.1038/s41467-021-24400-5https://doi.org/10.1038/s41467-021-24400-5

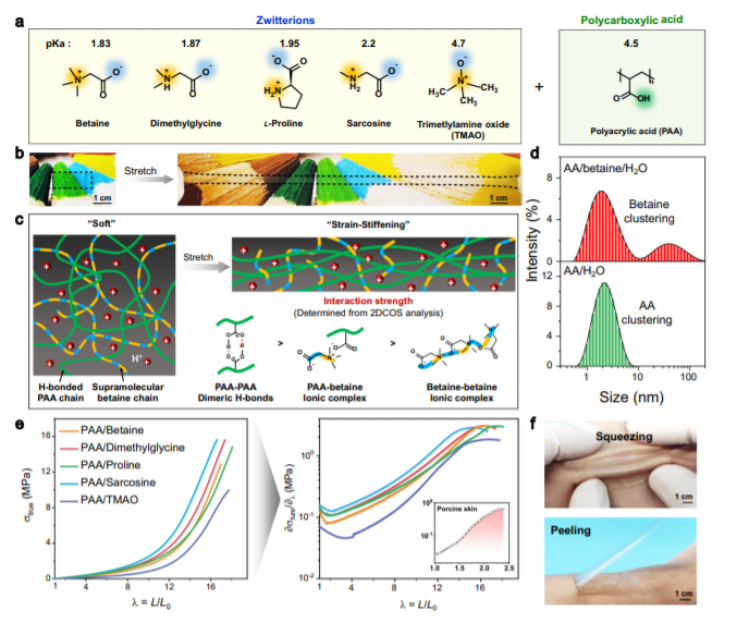

6. Nature Commun.:一種基于超分子兩性離子網絡的類皮膚機械響應性自愈合離子彈性體

可伸展的離子皮膚可以模仿天然皮膚的多種感覺。對于其在先進電子學中的應用來說,良好的彈性恢復、自修復,以及類皮膚的非線性力學響應(應變硬化)等優點至關重要,然而,目前很難在一種材料中同時滿足上述條件。近日,東華大學武培怡教授,孫勝童研究員報道了通過在氫鍵交聯的聚羧酸鏈網絡中引入熵驅動的超分子兩性離子網絡,設計并制備了一系列具有高彈性、透明、自愈和應變硬化的質子導電離子皮膚。1)與依賴大量溶劑使用的水凝膠和離子凝膠不同,目前的離子彈性體只存在平衡含水量。這一特性使得分子間二聚體氫鍵足夠強,可以在常溫下交聯多羧酸鏈,同時當浸泡在高濕度中時會變得動態,從而實現完全的自愈合,此外,由弱配合兩性離子組成的兩性網絡有助于離子彈性體的初始柔性,隨后在拉伸過程中會碎裂,從而形成一個非常堅硬的氫鍵合的聚羧酸網絡。2)基于兩個相互競爭的動態網絡的順序脫粘以及兩性離子的快速重組,典型的聚丙烯酸(PAA)/甜菜堿彈性體具有超高的伸長率(1600%的伸長率)、明顯的應變硬化加強(模量提高24倍)、完全的自愈性(幾乎100%)和優異的彈性回復(97.9±1.1%的恢復率,<14%的滯后)等優點。同時,兩性離子的存在也使離子彈性體具有保濕和防凍的優勢,使其即使在惡劣的條件下也能穩定地傳導質子。此外,產生的離子皮膚具有很強的粘附性,很容易粘附在各種基材和人體皮膚上,但由于固有的張力強化效應,也比較容易剝離。更有趣的是,離子皮膚可以通過快速溶解在水中并在空氣中重鑄來回收。< span="">3)作為皮膚類傳感器,離子彈性體對應變和溫度變化表現出及時的響應,并可進一步與彈性導電織物集成,作為離子智能傳感器感知壓力變化,顯示出其在可穿戴電子產品中的巨大應用潛力。這項工作為設計具有類皮膚的復雜感官和機械性能的魯棒材料鋪平了道路,并有望激發一系列仿生材料在傳感器、可穿戴電子產品、智能紡織品、人機接口等方面的各種應用。Zhang, W., Wu, B., Sun, S. et al. Skin-like mechanoresponsive self-healing ionic elastomer from supramolecular zwitterionic network. Nat Commun 12, 4082 (2021).DOI:10.1038/s41467-021-24382-4https://doi.org/10.1038/s41467-021-24382-4

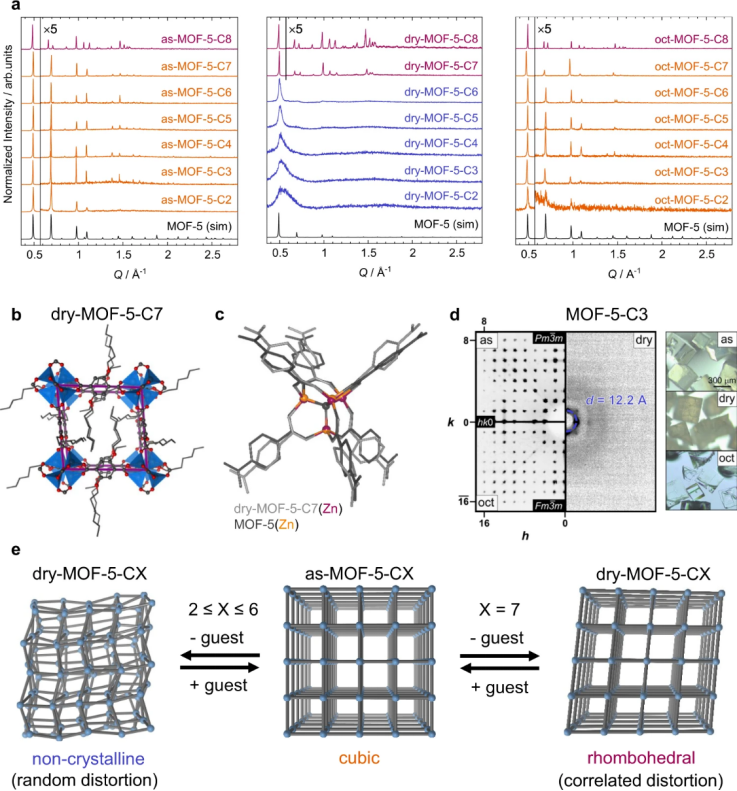

7. Nature Commun.:客體分子響應MOF材料

刺激響應柔性MOF材料在目前多孔材料研究中處于非常前沿,這是因為其擁有多種應用前景,有鑒于此,多特蒙德工業大學Sebastian Henke等報道受阻柔性MOF材料概念,通過結構中受到幾何約束的無機成分色散力產生的不兼容特征,通過合適的有機鏈接結構修飾能夠提供色散作用的烷氧基官能團,合成了一系列新型客體分子結構、對溫度變化有響應作用的MOF,能夠在保持MOF材料的骨架結構、拓撲結構同時,可逆的消除/恢復晶化情況。這種刺激導致受阻MOF材料包括無機組分的變形,作者通過計算化學模擬方法結合全局、局部結構表征技術進行驗證。這種受阻柔性MOF現象可能廣泛存在于各種MOF材料中,通常被看作為剛性MOF特征,本文研究結果有助于此類材料在各種研究領域中發展。

1)作者基于MOF-5材料,將MOF結構的對二甲苯有機鏈接體修飾兩個烷氧基鏈狀結構,從而在合成的MOF材料中實現了結構表現客體分子響應、溫度響應現象。通過調控烷氧基鏈的立體位阻,在含有客體分子前后能夠導致晶體結構畸變,未含有客體有機分子時,晶體的畸變程度最高達到3 %,當含有客體分子,晶體的畸變程度將達到17 %。同時,這種畸變的晶體在加熱處理消除客體分子后,能夠消除晶體畸變。2)本文研究在受阻柔性MOF材料中實現了未曾預料的物理性質,比如由熵驅動(而非焓驅動)連續的非晶態-晶態轉變。Pallach, R., Keupp, J., Terlinden, K. et al. Frustrated flexibility in metal-organic frameworks. Nat Commun 12, 4097 (2021).DOI: 10.1038/s41467-021-24188-4https://www.nature.com/articles/s41467-021-24188-4

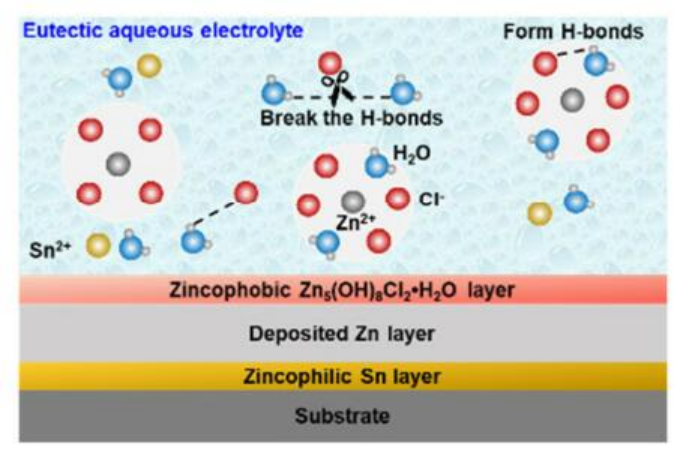

8. Angew:具有疏/親鋅界面層與間斷氫鍵的電解質助力高度可逆的水系鋅電池

水系鋅電池具有較高的能量密度,但存在鋅枝晶生長和低溫性能差等問題。近日,美國馬里蘭大學王春生教授,德克薩斯大學奧斯汀分校Perla B. Balbuena報道了克服了上述水系鋅電池中的這兩個挑戰,使用含有0.05 m SnCl添加劑的7.6 m ZnCl2共晶電解質,其原位形成了一種親鋅/疏鋅的Sn/Zn5(OH)8Cl2.H2O雙層界面,并能夠進行低溫操作。1)親Zn的Sn層降低了鍍鋅/剝離過電位,促進了均勻鍍鋅,而疏鋅的Zn5(OH)8Cl2.H2O頂層則有效抑制了Zn枝晶的生長。此外,由于溶劑化的Zn2+和Cl-扭曲了氫鍵網絡,共晶電解質在-70 ℃時具有0.8 mS cm-1的高離子電導率。2)實驗結果顯示,這種共晶電解質使得Zn∣Ti半電池在200次循環中庫侖效率(CE)超過99.7%,以及ZnllZn電池在3 mA cm-2下可穩定充放電500 h,過電位為8 mV。實際應用中,開發的ZnllVOPO4電池在-50 °C下200次循環中保持了超過95%的容量,CE>99.9%。同時,在-70 °C時則保持了約30%的20 °C下的容量。Longsheng Cao, et al, Highly reversible aqueous Zn batteries enabled by zincophilic-zincophobic interfacial layer and interrupted hydrogen bond electrolyte, Angew. Chem. Int. Ed., 2021DOI: 10.1002/anie.202107378https://doi.org/10.1002/anie.202107378

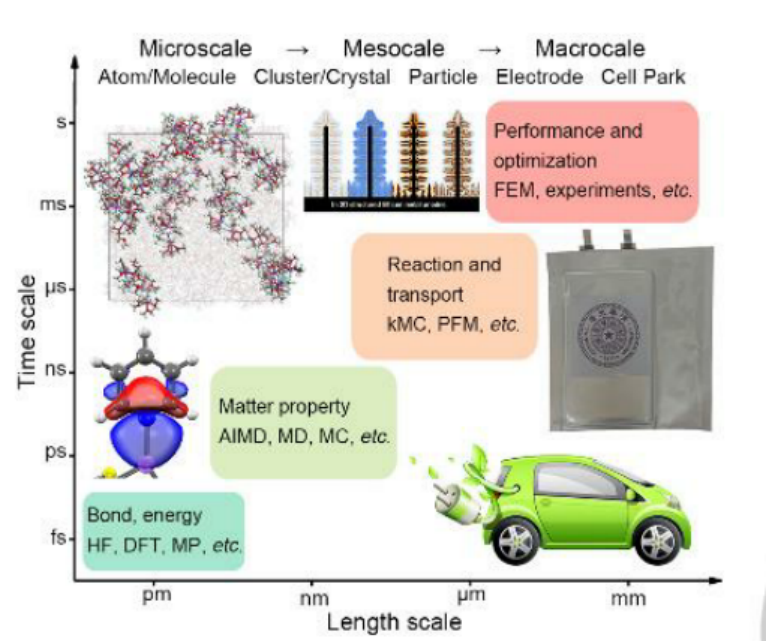

9. Angew綜述:機器學習在可充電電池從微觀到宏觀尺度的應用

新興的機器學習(ML)方法在化學和材料科學研究中已經得到了廣泛的應用,并正在構建一種數據驅動的研究范式。近日,清華大學張強教授從微觀到宏觀對ML在可充電電池中的應用進行了綜述。1)作者總結了ML與各種理論計算和實驗方法,如密度泛函理論(DFT)計算、分子動力學模擬(MD)、相場法(PFM)、有限元法(FEM)、電池材料表征技術以及電化學性能測試等相結合的研究。2)ML具有從實驗結果和理論計算數據集中挖掘和揭示有價值信息的巨大潛力。這樣就可以建立一個定量的“結構-功能”關系,其應用包括預測固體的離子電導率和預測電池壽命。此外,ML在策略優化方面也顯示出巨大的優勢,例如電池的快充協議。3)作者最后對如何將實驗、理論和ML相結合,促進下一代電池的實際應用提出了個人見解。Xiang Chen, et al, Applying Machine Learning in Rechargeable Batteries from Microscale to Macroscale, Angew. Chem. Int. Ed., 2021DOI: 10.1002/anie.202107369https://doi.org/10.1002/anie.202107369

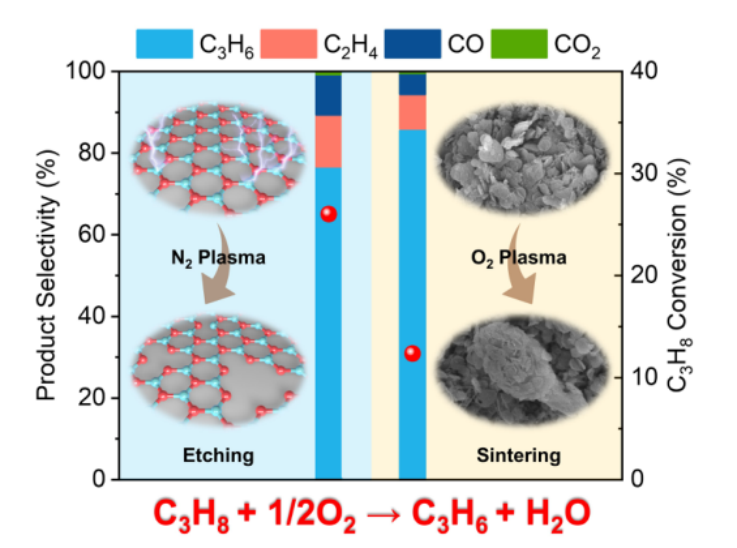

10. Angew:等離子體調節六方氮化硼的局域環境用于丙烷氧化脫氫

與金屬氧化物相比,六方氮化硼(h-BN)在丙烷氧化脫氫(ODH)反應中具有優異的烯烴選擇性,近年來受到人們的廣泛關注。然而,商用h-BN的高結晶度以及對活性中心的難以識別阻礙了其利用效率的提高。近日,大連理工大學陸安慧教授,Yanhui Yi報道了通過N2、O2、H2和Ar等離子體處理制備了一系列具有不同“B”位的BN催化劑。1)研究發現,N2-BN表現出顯著的ODH反應性能(26.0%的丙烷轉化率和89.4%的烯烴選擇性),而O2-BN表現出較差的活性,丙烷轉化率為12.4%。2)研究發現,由于N2等離子體能以受控方式斷裂化學鍵,并在BN表面抽出N元素,形成了更多的三硼中心N-缺陷,這是產生活性物種的有利位點。此外,O2等離子體形成的“盒子”存在燒結效應和催化活性之間的競爭。3)從H2-BN的性能來看,盡管在ODH反應過程中生成了N-H和B-H,但它們可能不會促進丙烷的轉化。這項研究表明,等離子體技術作為一種高效的自上而下的合成方法,不僅為功能化或富含缺陷的催化劑的設計提供了可行的途徑,而且加深了人們對其活性中心的理解。Zhankai Liu, et al, Plasma Tuning Local Environment of Hexagonal Boron Nitride for Oxidative Dehydrogenation of Propane, Angew. Chem. Int. Ed., 2021DOI: 10.1002/anie.202106713https://doi.org/10.1002/anie.202106713

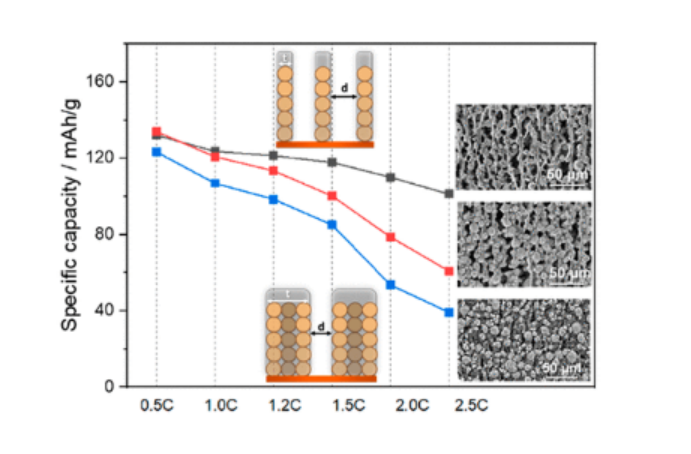

11. Nano Letters:一種可調的多孔電極結構用于提高厚電極中鋰離子儲存動力學

厚電極在高能電池系統中極有應用潛力,但由于擴散長度延長和傳輸路徑曲折,其鋰離子傳輸動力學無疑受到了限制。盡管對于厚電極,人們開發了低彎曲設計,但在較高電流密度下的容量保持仍然有限。近日,美國德克薩斯大學奧斯汀分校余桂華教授,布魯克海文國家實驗室Esther S. Takeuchi,哥倫比亞大學Alan C. West報道了以LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2(NCM111)為模型材料,系統地研究了壁厚和溝道寬度可調的低曲度多孔電極。1)通過使用不同混合溶劑的冰模板法,所得到的多孔結構的壁厚隨多孔通道尺寸的變化而變化。2)在中等倍率下,厚膜電極的比容量高于料漿澆注厚膜電極;在2.5 C下,薄壁和較大溝道寬度的電極的容量保持率可以達到70%,而其他電極在如此高的倍率下的比容量保持率較低。3)研究發現,這種差異可能是由于溝道寬度較小的電極中鋰離子濃度梯度較大,阻礙了離子向由活性物質組成的較厚壁面擴散所致。此外,模擬不同結構參數的基于物理的模型進一步驗證了實驗觀察結果。這項研究為用于高能/功率應用的定向多孔結構的設計提供了指導。Xiao Zhang, et al, Tunable Porous Electrode Architectures for Enhanced Li-Ion Storage Kinetics in Thick Electrodes, Nano Lett., 2021DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c02142https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c02142

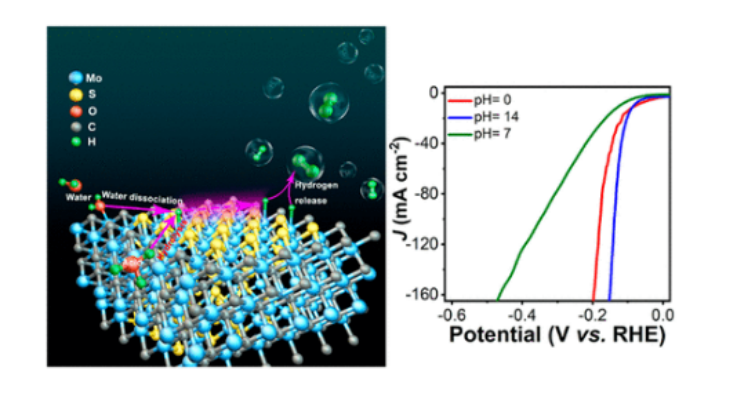

12. ACS Nano:全pH耐受的面內異質結用于高效析氫反應

通常情況下,水分解的電催化析氫反應(HER)是一個pH相關的反應,這無疑限制了氫能的廣泛應用。近日,清華大學曲良體教授,北京理工大學趙揚特別研究員報道了提出了一種簡單的方法將MoS2(002)晶面和α-MoC{111}晶面化學鍵合成能夠有效地實現pH普適的面內異質結構。1)由于α-MoC和MoS2之間晶格參數不匹配而產生的晶格應變,改變了MoS2的電子構型,從而獲得了類鉑(Pt)自由吉布斯能所表明的良好的質子吸附和脫附活性。2)實驗結果顯示,催化劑只需要較低的78 mV過電位就可以在酸性溶液中達到10 mA cm?2的電流密度,同時具有良好的塔菲爾動力學過程,塔菲爾斜率為38.7 mV dec?1。3)由于MoS2(002)晶面與具有較強水解離活性的α-MoC{111}晶面之間的協同作用,該催化劑在中性和堿性條件下也表現出比Pt更高的HER性能。這項工作突出了面內異質結構的應用前景,展示了低成本、高效率的pH通用型HER催化材料的制備,為未來可持續氫能的發展提供了良好的前景。Zhihua Cheng, et al, All-pH-Tolerant In-Plane Heterostructures for Efficient Hydrogen Evolution Reaction, ACS Nano, 2021DOI:10.1021/acsnano.1c01024https://doi.org/10.1021/acsnano.1c01024