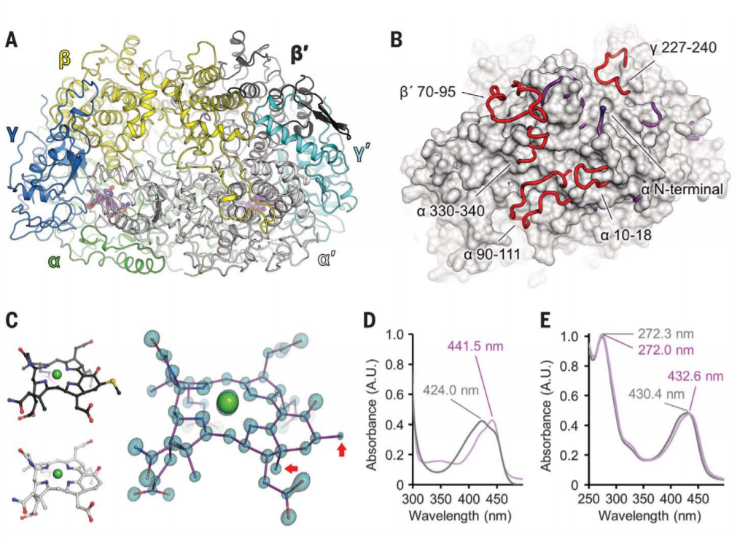

1. Science:乙烷活化酶活化乙烷分子

乙烷是海底的海床儲量第二的烴類����,能夠被與硫酸鹽還原菌共生的厭氧古菌進行高效率的氧化��,但是人們對乙烷的代謝過程并未得到相關深入理解。有鑒于此����,馬克斯·普朗克海洋微生物研究所Tristan Wagner����、Gunter Wegener等以0.99 ?分辨率對乙烷活化酶的結構進行結構解析����,考察結構與生成/消耗甲烷的甲基-輔酶M還原酶結構區別。作者通過X射線晶體結構解析,驗證將乙烷轉化為硫醚乙基-輔酶M開始代謝過程。作者通過氙加壓實驗,發現了一條穿過蛋白質的獨特輸送乙烷氣體分子通道。1)活化乙烷的酶具有更寬的催化反應空間��,結合含有二甲基的Ni F430輔酶��,導致甲基-輔酶M還原酶能夠生成含有兩個碳原子的產物。甲硫氨酸(methionine)中的硫原子將經典谷氨酰胺中的氧原子替換實現配體變化�,這種特征在嗜熱乙醇菌(thermophilic ethanotrophs)中同樣存在�。2)具有比較特別的四重螺旋擴張結構和形成長度達到33 ?的疏水通道�����,這種通道結構將乙烷分子輸送到催化活性位點�����,作者通過氙加壓實驗驗證了該通道的作用。Cedric J. Hahn, et al, Crystal structure of a key enzyme for anaerobic ethane activation, Science, 2021, 373(6550), 118-121DOI: 10.1126/science.abg1765https://science.sciencemag.org/content/373/6550/118

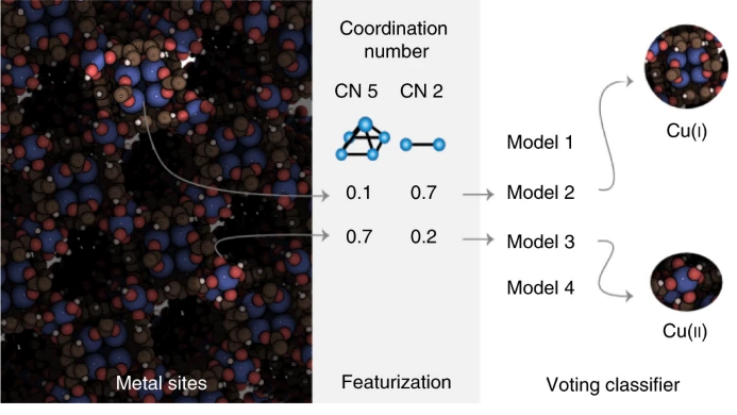

2. Nature Chem.:機器訓練預測MOF材料元素價態

表征復合物��、材料中金屬中心的氧化態有助于對化學鍵合�、材料性質進行理解,化學工作者發展了基于電子計數規則(electron-counting rules)的一些理論方法預測元素的化學價態��,但是這些理論無法預測MOF等非傳統晶體材料體系中的元素化學價態��。有鑒于此���,洛桑聯邦理工學院Berend Smit等報道通過對劍橋結構數據庫(CSD)中的化學結構進行訓練�,得出機器學習模型�����,對MOF材料的金屬離子氧化態進行預測���。通過這種方法��,作者能夠對實驗中不明確的質子化�����、非結合性溶劑分子、鍵長的改變情況�����,該方法給出了比較準確的結果��,而且能夠指認CSD數據庫中一些可能的錯誤,展示了將機器學習作為一種有用的手段�。1)作者通過化學工作者歸屬化學價態的相關經驗���,而不是完全的推斷性計數規則�����,具體通過研究者得到的相關關于氧化態各種研究,得出其中的共識性結果��,因此給出了一種解決元素化學價態的簡單方法���。2)作者通過CSD數據庫相關模型的金屬中心通過化學環境進行編碼��,訓練機器學習模型���,這種模型能夠基于四種基本模型進行氧化態預測�����。隨后作者發現目前方法難以對MOF元素氧化態預測的原因,因為許多MOF材料結構中含有非結合溶劑分子�����、一些MOF材料結構中含有電荷匹配離子���。此外還可能存在錯誤歸屬的質子化����,原子畸變等問題���。作者認為除了能夠對MOF材料結構中的金屬結構位點氧化態進行預測�,這種技術還能用于二元離子晶體、簡單的金屬配合物�����。Jablonka, K.M., Ongari, D., Moosavi, S.M. et al. Using collective knowledge to assign oxidation states of metal cations in metal–organic frameworks. Nat. Chem. (2021).DOI: 10.1038/s41557-021-00717-yhttps://www.nature.com/articles/s41557-021-00717-y

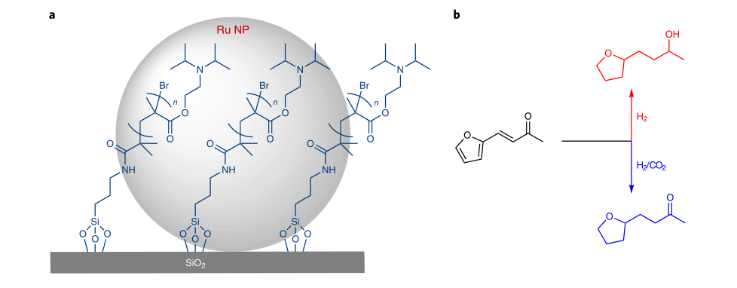

3. Nature Chem.:釕納米顆粒在CO2響應型載體上的自適應催化用于選擇性控制加氫

隨著可再生碳資源的出現����,多功能催化劑在生物質衍生底物和中間體的選擇性加氫中變得越來越重要。然而����,開發能夠應對可再生資源間歇性的自適應催化系統���,即具有可逆可調反應性的催化系統��,仍然是一個挑戰。近日,馬克斯·普朗克化學能源轉換研究所Walter Leitner報道了一種催化體系的制備��,該催化體系旨在對加氫反應中的原料氣組成作出自適應響應����。1)研究人員制備了一種新型的雙功能催化劑,該催化劑由負載在叔胺功能化的聚合物接枝二氧化硅(PGS)上的釕納米顆粒(Ru NPs)組成。PGS可以作為CO2響應材料�����。2)實驗結果顯示����,Ru NPs催化劑對生物質糠醛丙酮及其相關底物的加氫反應具有較高的活性和穩定性。同時���,如果分別使用純H2或H2/CO2混合物,則會選擇性地進行或停止羰基的氫化��。3)研究發現����,CO2和H2在胺功能化載體上催化反應生成的烷基甲酸銨物種被認為是選擇性進行加氫反應的最有可能的分子觸發。此外���,由于該反應是完全可逆的,催化劑性能幾乎實時響應于原料氣組成���。將這一概念擴展到其他金屬和其他可逆官能團有望為開發自適應催化系統提供許多新的機會,使基于可再生原料和能源供應的靈活生產計劃成為可能�。Bordet, A., El Sayed, S., Sanger, M. et al. Selectivity control in hydrogenation through adaptive catalysis using ruthenium nanoparticles on a CO2-responsive support. Nat. Chem. (2021).DOI:10.1038/s41557-021-00735-whttps://doi.org/10.1038/s41557-021-00735-w

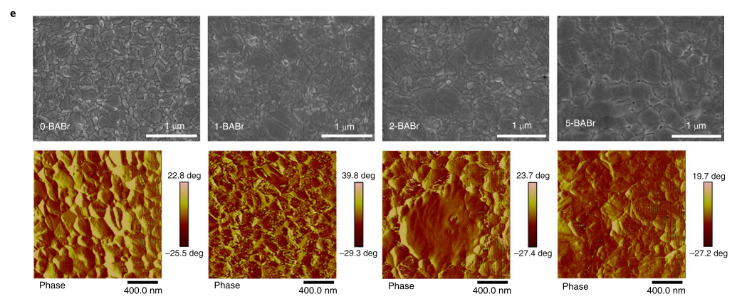

4. Nature Photon.:通過多功能鈍化制備穩定且低光電壓損失的鈣鈦礦太陽能電池

金屬鹵化物鈣鈦礦太陽能電池已表現出高功率轉換效率 (PCE)�,并且 PCE 的進一步增強需要降低帶隙電壓偏移 (WOC) 和非輻射復合光電壓損失 (ΔVOC,nr)���。香港理工大學李剛�����、武漢大學方國家和加州大學洛杉磯分校楊陽等人報道了一種通過同時鈍化內部體缺陷和二維鈣鈦礦界面缺陷來減少光電壓損失的有效方法�����。1)通過這種尺寸漸變的鈣鈦礦形成方法,在1.63 eV鈣鈦礦系統中獲得了1.24 V的開路電壓 (VOC)和21.54%的冠軍PCE(最大VOC = 1.25 V����,WOC =0.38 V�,ΔVOC,nr =0.1 V)����。2)研究人員進一步將1.53 eV鈣鈦礦體系的WOC降低至 0.326 V�,其ΔVOC為 1.21 V�,PCE 為 23.78%(認證為 23.09%)�����。這種方法在1.56 eV和1.73 eV 鈣鈦礦太陽能電池系統中實現低WOC (ΔVOC,nr) 方面同樣有效,并進一步顯著提高了鈣鈦礦太陽能電池的運行穩定性�����。Yang, G., Ren, Z., Liu, K. et al. Stable and low-photovoltage-loss perovskite solar cells by multifunctional passivation. Nat. Photon. (2021).https://doi.org/10.1038/s41566-021-00829-4

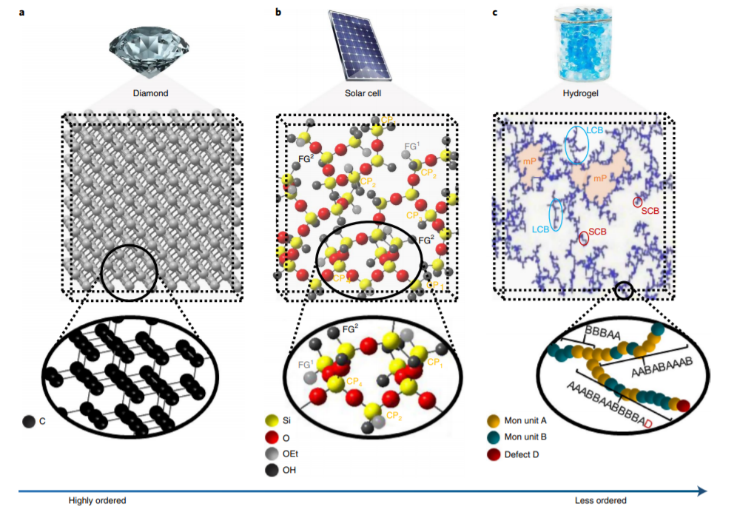

5. Nature Mater.:計算建模研究3D網絡框架材料結構

天然材料和合成材料的三維原子結構排列對于其應用而言非常重要���,人們一直期望實時的控制和調控結構����、引入各種不同官能團,從而能夠在分子角度對材料的宏觀性質進行調控��。有鑒于此�,根特大學Dagmar R. D′hooge、斯坦福大學Reinhold H. Dauskardt等報道將Monte Carlo動力學�、分子動力學模擬結合�,對材料三維結構的形成過程隨時間�����、空間兩個角度的演變過程�,通過這種方法能夠預測材料的化學��、物理性質�。1)作者在這個計算模型中將3D結構材料合成過程中的理想因素����、非理想因素都考慮在內,該過程中考慮了分子內�、分子間的化學反應性、擴散、不同組成、枝狀結構/網絡節點的位置、缺陷等�����。實現了時間分辨的合成過程考察:合成過程中動力學��、熱力學之間的相互作用��;組成����、拓撲結構3D演變��,包括以往實驗或者計算模擬中從未考慮在內的缺陷結構�����。2)通過動力學、三維結構信息的結合�,基于孔徑��、懸垂分子鏈的分布、非理想情況下的結構等因素���。作者在合成有機硅烷、環氧改性有機胺��、性質/功能能夠調節的Diels-Alder網絡���,驗證了該計算化學平臺的廣泛應用前景����。De Keer, L., Kilic, K.I., Van Steenberge, P.H.M. et al. Computational prediction of the molecular configuration of three-dimensional network polymers. Nat. Mater. (2021).DOI: 10.1038/s41563-021-01040-0https://www.nature.com/articles/s41563-021-01040-0

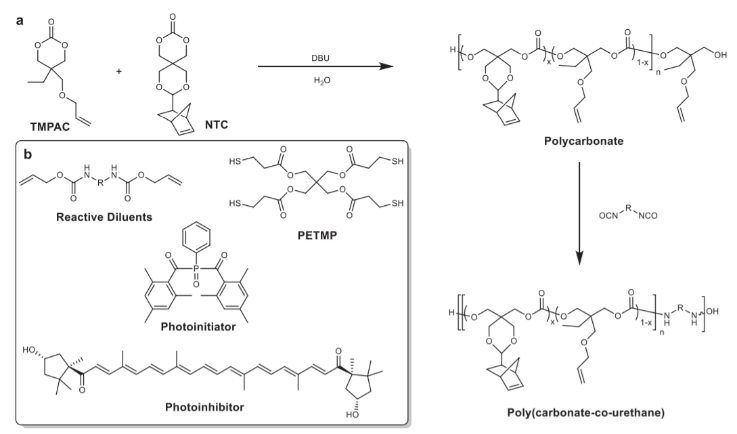

6. Nature Commun.:4D打印聚碳酸酯材料用于軟組織修復

3D打印能夠克服傳統組織工程結構設計的過程、形貌局限,但是目前用于提供力學支持的生物兼容性�、表面溶解性特征��,能夠在處理傷口的過程中保持一致的組織支持的微創技術、填充材料仍需要進行發展。有鑒于此,伯明翰大學Andrew C. Weems�����、Andrew P. Dove等報道設計一種柔性脂肪彈性基于聚碳酸酯材料���,此類材料通過光聚合作用形成支持性柔性組織工程材料����,這種材料的4D可打印結構特征�����,表現了形貌記憶功能����,因此能夠作為柔性組織填充材料�����,能夠保持支持材料的結構��。1)作者通過體內實驗、脂肪細胞小葉實驗發現能夠在2個月內滲透到表面結構中����,同時形成新生血管����,膠原膜厚度減少現象說明這種結構對于脂肪組織工程與修復上具有廣泛應用前景�。2)這種4D打印油墨通過光聚合方法能夠生成患者專用的自適應支架結構,表現各種各樣的表面結構���、在受到較高應力/膨脹力后能夠保持結構記憶。材料降解生成非酸性產物�,具有優異的細胞相容性和生物相容性。Weems, A.C., Arno, M.C., Yu, W. et al. 4D polycarbonates via stereolithography as scaffolds for soft tissue repair. Nat Commun 12, 3771 (2021).DOI: 10.1038/s41467-021-23956-6https://www.nature.com/articles/s41467-021-23956-6

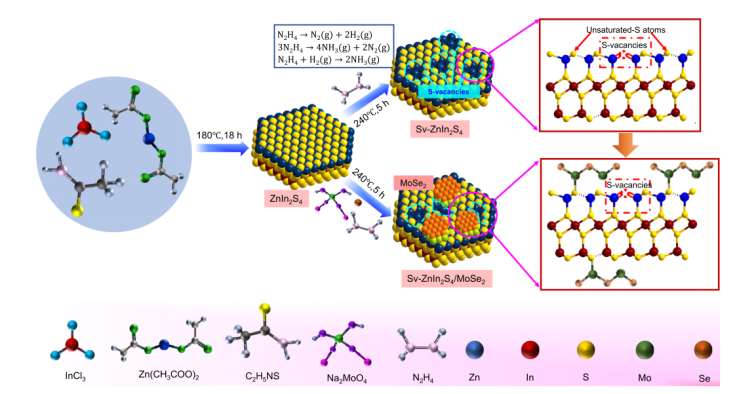

7. Nature Commun.:界面化學鍵和內電場調節的Z-方案Sv-ZnIn2S4/MoSe2光催化劑用于高效析氫

Z-方案異質結構的構建對于實現高效光催化水分解具有重要意義�����。然而��,對Z-方案電荷轉移的調節仍然是一個巨大的挑戰����。近日�,青島科技大學李鎮江教授,孟阿蘭教授報道了通過缺陷誘導異質結構構建策略���,成功地開發了一種界面Mo-S鍵和內電場調節的Z-方案Sv-ZnIn2S4/MoSe2光催化劑�����,用于高效光催化制氫。1)研究發現����,遵循Z-方案機制�����,內電場提供了必要的驅動力,將MoSe2導帶上的光生電子導向Sv-ZnIn2S4的價帶���。而界面Mo-S鍵在Sv-ZnIn2S4和MoSe2之間產生直接的電荷轉移通道,進一步加速了Z方案的電荷轉移過程��。此外���,豐富的硫空位也有助于增強光吸收和加速光載流子分離����。2)上述因素共同導致了Sv-ZnIn2S4/MoSe2催化劑的高效光催化性能���。具體而言����,優化后的光催化劑在420 nm處表現出76.48%的高AQY,在可見光下(λ> 420 nm)表現出63.21 mmol g-1 h-1的超高析氫速率���,這比原始ZnIn2S4高約18.8倍。此外����,Sv-ZnIn2S4/MoSe2催化劑在連續5次光催化測試20 h后仍保持90%以上的速率保持率�����,顯示出良好的循環穩定性。該工作不僅提供了一種高效的直接Z-方案ZnIn2S4基異質結構光催化劑����,而且為設計其他Z-方案光催化劑以實現高效的綠色能源轉化提供了指導�����。Wang, X., Wang, X., Huang, J. et al. Interfacial chemical bond and internal electric field modulated Z-scheme Sv-ZnIn2S4/MoSe2 photocatalyst for efficient hydrogen evolution. Nat Commun 12, 4112 (2021).DOI:10.1038/s41467-021-24511-zhttps://doi.org/10.1038/s41467-021-24511-z

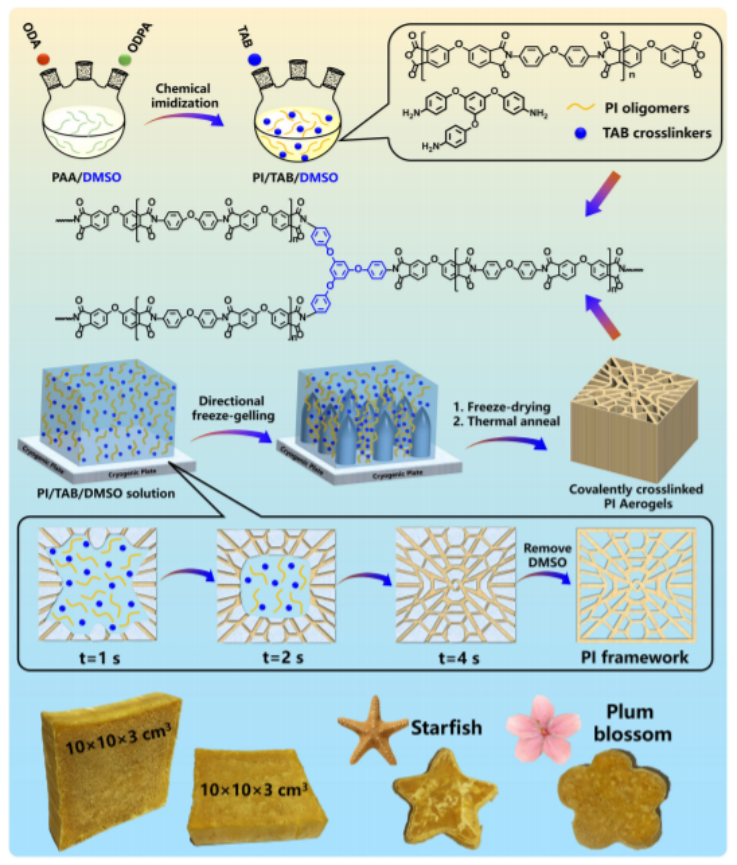

8. Nature Commun.:負泊松比共價交聯的聚酰亞胺氣凝膠的4 K超彈性

在航空航天中領域中,深低溫對航天器和相關設備中彈性材料的性能提出了重大挑戰。盡管,彈性碳或陶瓷氣凝膠可以克服傳統彈性聚合物的低溫脆性�����,然而���,復雜的制造工藝和高昂的成本極大地限制了它們的應用���。近日�,復旦大學葉明新教授�����,沈劍鋒教授報道了通過定向二甲基亞砜晶體輔助冷凍凝膠化和冷凍干燥(DMSO-FGFD)方法�,成功制備出一種共價交聯的聚酰亞胺(PI)氣凝膠�����。該氣凝膠在深低溫下甚至在4 K以下都具有超彈性�����。1)該方法可實現無水化學酰亞胺化,在室溫下將聚酰胺酸(PAA)轉化為聚酰亞胺低聚物���,體積收縮率為3.1%�����,密度為6.1 mg/cm3,遠遠優于傳統熱亞胺化制備的彈性彈性PI氣凝膠。同時���,創新的模具設計和溫度調節使得到的PI氣凝膠具有徑向分布的泡孔結構,實現了負泊松比(NPR)行為。2)由于共價交聯的化學結構、良好的NPR行為�����、低收縮率和密度���,所制備的PI氣凝膠具有高達90%應變的完全可逆超彈性行為�����,滿足了5000次以上壓縮循環的穩定性。此外,在4~573 K的寬溫度范圍內,這種奇特的超彈性和抗疲勞性可保持不變��,即使在劇烈的熱沖擊(ΔT=569 K)之后�,也幾乎沒有回彈損失。這項工作為構建在深低溫下具有超彈性的聚合物基材料提供了一條新的途徑����,從而在正在進行的和不久將來的航空航天探索中顯示出廣泛的應用前景�。Cheng, Y., Zhang, X., Qin, Y. et al. Super-elasticity at 4?K of covalently crosslinked polyimide aerogels with negative Poisson’s ratio. Nat Commun 12, 4092 (2021)DOI:10.1038/s41467-021-24388-yhttps://doi.org/10.1038/s41467-021-24388-y

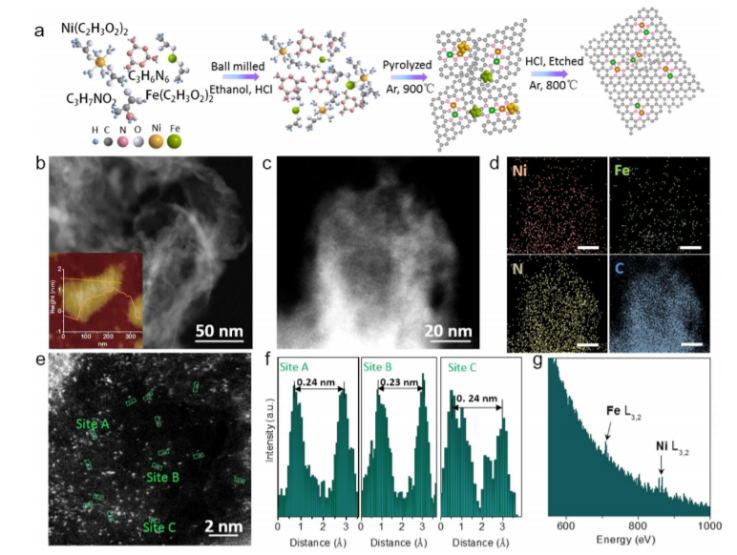

9. Nature Commun.:異質雙原子Ni-Fe位點的軌道耦合用于雙功能電催化CO2還原和析氧

雙原子中心催化劑(DASCs)繼承了單原子催化劑的獨特優點����,同時利用相鄰的兩個原子金屬物種可實現功能互補和協同作用。近日����,新加坡南洋理工大學陳鵬教授����,劉彬教授���,蘇州科技大學Hong Bin Yang報道了開發了一種由高密度Ni和Fe原子錨定在N摻雜石墨烯(NG)上的雙功能DASC(NiFe-DASC)�,用于CO2RR和OER。1)以L-丙氨酸(氨基酸)�、醋酸鐵��、四水醋酸鎳和三聚氰胺為原料,在氬氣氣氛中熱解合成了NiFe-DASC催化劑���。同時,在不添加醋酸鐵(或醋酸鎳)的情況下,用相同的方法制備出Ni-SAC(Fe-SAC)��。在表征前��,所有樣品都經過研磨���,然后在80 °C下用2 M鹽酸溶液攪拌洗滌24 h,以去除金屬顆粒�。2)實驗結果顯示�����,NiFe-DASC對CO2轉化為CO(CO2RR)(過電位為690 mV時,電流密度為50.4 mA cm-2����,FE為94.5%)和析氧反應(OER)(過電位為310 mV時 �����,電流密度為10 mA cm-2,)表現出優異而穩定的電催化性能����,遠遠優于Ni-SAC和Fe-SAC����。此外��,采用NiFe-DASC正極的Zn-CO2電池表現出高FE(90.6%)的CO2-to-CO還原性能和出色的充電穩定性�。3)深入的電子結構分析表明,NiFe雜原子對中的Fe是催化中心�,它與Ni的軌道耦合導致了較高的氧化態���,削弱了與中間體的結合強度�。這項工作為異質DASC的合理設計�����、工作機理和應用提供了重要的理論依據����。Zeng, Z., Gan, L.Y., Bin Yang, H. et al. Orbital coupling of hetero-diatomic nickel-iron site for bifunctional electrocatalysis of CO2 reduction and oxygen evolution. Nat Commun 12, 4088 (2021)DOI:10.1038/s41467-021-24052-5https://doi.org/10.1038/s41467-021-24052-5

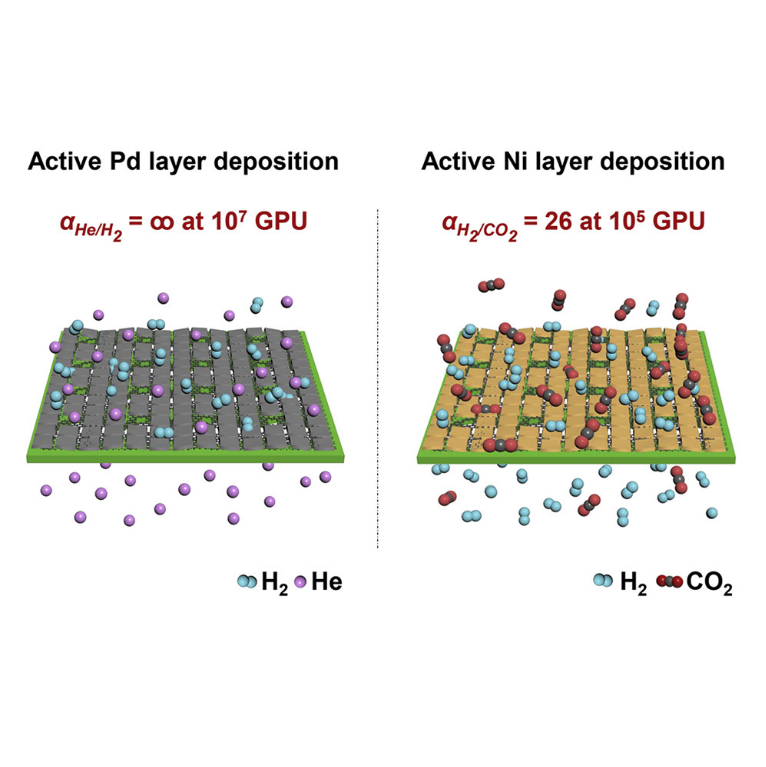

10. Chem:一種氣體選擇系數可調的超高滲透金屬涂層多孔石墨烯膜

膜具有成本低��、節能、耐用等優點���,在氣體分離中發揮著重要作用。然而����,氣體分離膜需要平衡滲透率和選擇性�,即原子薄的2D材料�����,如多孔石墨烯���,雖然可以提供105-107 GPU范圍內的超高滲透率����,但氣體選擇性較低�����。近日����,瑞士弗里堡大學的Ali Coskun報道了提出了一種新的概念��,通過對二元混合氣體的吸附分離來提高石墨烯基膜的選擇性�。1)研究人員使用一種簡單的�、基于光刻膠的方法將雙層石墨烯轉移到多孔氮化硅(SiNx)襯底上(具有直徑為650 nm的20ⅹ20陣列),從而將多孔雙層石墨烯作為吸附膜的高滲透載體層����,該方法實現了清潔、無缺陷和高質量的石墨烯轉移。���。2)研究人員在多孔雙層石墨烯載體上沉積了Pd和Ni的“微島”,從而能夠選擇性地分別瞄準He/H2和H2/CO2混合氣中的H2�����,從而實現了He的有效分離���,并在約105 GPU滲透率范圍內獲得了26的最高H2/CO2分離因子����。這種在膜中通過室溫吸附分離來選擇性地瞄準單個氣體是一種極有前途的經濟型氣體分離方法。Ashirov and Coskun, Ultrahigh permeance metal coated porous graphene membranes with tunable gas selectivities, Chem (2021)DOI:10.1016/j.chempr.2021.06.005https://doi.org/10.1016/j.chempr.2021.06.005

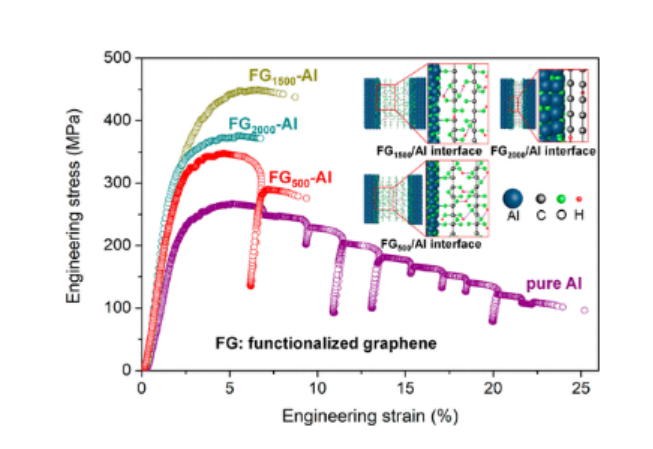

11. Nano Letters:石墨烯功能化的金屬納米復合材料的機械穩定性

納米碳材料��,如石墨烯���、碳納米管及其衍生物�,被認為是金屬中的高效增強劑。大量的實驗和計算結果表明,界面的性質可能會顯著影響納米碳?金屬復合材料的力學行為,但人們關于界面結構與復合材料的變形和破壞機制之間的確切關系仍不清楚���。近日,韓國科學技術院Seunghwa Ryu,上海交通大學張荻教授��,Qiang Guo報道了提出了一種通過石墨烯功能化來調控鋁基復合材料強化和破壞機制的界面工程新方法���。與未增強的Al基體相比�,所有功能化石墨烯(FG)-Al復合材料的拉伸強度和均勻伸長率均有較大幅度的提高。1)中等功能化程度的復合材料具有最佳的強度?塑性協同效應�����。特別是具有近乎完美的石墨烯結構的FG納米片對位錯在界面上的運動和擴展有較強的阻擋作用,而功能化程度較高的FG納米片能更有效地將載荷從Al基體轉移到FG增強相。結合分子動力學和相場模擬結果���,研究人員利用FG納米片的本征強度和FG/Al界面鍵合態的綜合效應解釋了上述結果����。2)考慮到金屬-陶瓷-聚合物基復合材料具有相似的增強劑配方,以及各種增強表面功能化方法的可用性����,如高溫退火�����、等離子體處理、化學氧化?還原和臭氧處理���,這項研究為定量研究復合材料界面結構與力學行為之間的關系提供了一種通用的方法,并為復合材料的性能調整提供了更多的自由度��。Lei Zhao, et al, Mechanical Robustness of Metal Nanocomposites Rendered by Graphene Functionalization, Nano Lett., 2021DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01438https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c01438

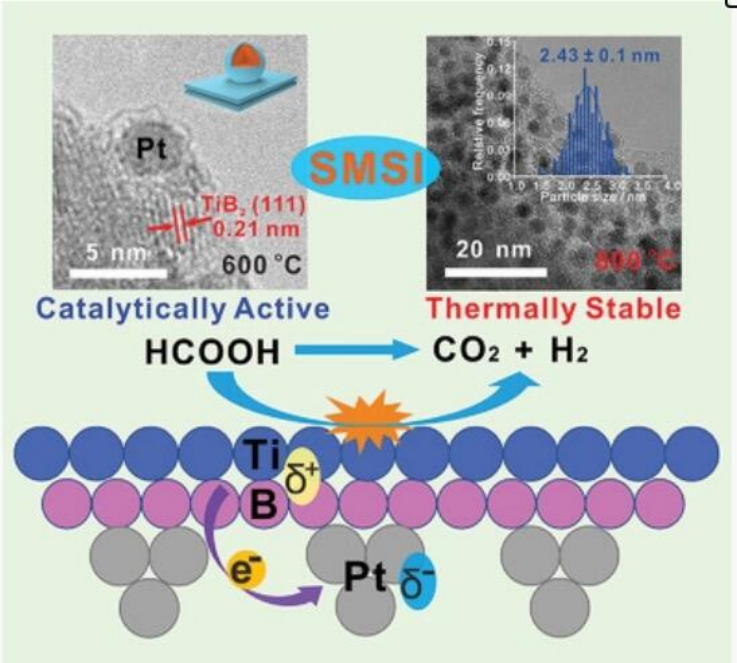

12. AM:二維材料中的強金屬-載體相互作用:貴金屬/TiB2異質界面的應用及其增強的甲酸脫氫催化性能

強金屬-載體相互作用(SMSI)是多相催化劑上普遍存在的一種現象����。近日,浙江理工大學Renhong Li��,新加坡南洋理工大學劉汶教授��,Tej S. Choksi����,福州大學Yu Tang報道了貴金屬和二維TiB2載體之間存在SMSI的直接證據�。1)研究發現,溫度誘導的TiB2覆蓋層包裹了金屬納米顆粒����,形成了抗燒結的核殼納米結構��,金屬負載量高達12.0 wt%。具有TiOx端基的TiB2表面是室溫下催化甲酸脫氫反應的活性中心�����。2)與傳統SMSI需要平衡穩定性和活性不同���,TiB2基SMSI同時提高了催化活性和穩定性����。通過優化覆蓋層的厚度和覆蓋度�,Pt/TiB2催化劑在10.0 m水溶液中表現出13.8 mmol g?1cat h?1的產氫率,沒有任何添加劑或pH調節下,對CO2和H2的選擇性>99.9%。3)理論研究表明��,TiB2覆蓋層通過共價作用和靜電作用相互作用穩定在不同過渡金屬上����。此外,通過計算得出的金屬-TiB2相互作用的趨勢與實驗觀察到的不同過渡金屬上SMSI的程度完全一致�����。這項研究介紹了一種新的方法來構建熱穩定性和催化活性的金屬/載體界面�,用于可擴展的化學和能源應用。Renhong Li, et al, Strong Metal–Support Interaction for 2D Materials: Application in Noble Metal/TiB2Heterointerfaces and their Enhanced Catalytic Performance for Formic Acid Dehydrogenation, Adv. Mater. 2021DOI: 10.1002/adma.202101536https://doi.org/10.1002/adma.202101536